Que les apprentis rock critiques se rassurent : on peut passer 40 ans à dire « Singole » au lieu de « Single » et faire une brillante carrière dans le métier. C’est le cas de Philippe Manoeuvre, ex rédacteur en chef de Rock & Folk, devenu l’incarnation physique de la rock critique en France. Pourquoi ? Comment ? Il nous explique tout ça.

Pas de doute possible, le rock critique a vocation à rester dans l’ombre. La star, ce n’est pas lui. L’objet pop, ce n’est pas lui. L’icône rock, encore moins, même s’il fait partie intégrante du rock’n’roll circus puisqu’il donne vie à certaines légendes par sa plume ou son clavier. Si le critique rock est généralement là pour donner son avis, passer quelques plats plus ou moins réchauffés, chercher, proposer…il arrive parfois qu’il finisse par prendre autant de place que certaines starlettes du rock. C’est le cas du client du jour, Philippe Manoeuvre. Un nom que vous connaissez forcément. Un look (lunettes noires, perfecto, chemise noire, jean troué, baskets) et une gouaille qui n’auront échappé à personne, tant la télé fait appel à lui pour le moindre sujet en lien avec la musique. Le retour du vinyle ? « Allo Philippe ! ». Un nouveau macchabé rock ? Le spécialiste du RIP et de la nécro en tous genres ? « Vite, Manoeuvre ! ». Mais comment ce petit bonhomme à l’énergie communicative est-il devenu critique rock ? Que pense-t-il de ce joyeux foutoir nommé l’industrie du disque ? Comment passe t-on d’un petit village de la Marne à Rock & Folk, Métal Hurlant, Speed 17 ou les grosses tête ? Laissons lui la parole.

GONZAI : Tu es certainement le rock critic le plus médiatisé de France et cette question traditionnelle n’a pas forcément de sens te concernant, mais peux-tu te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaitraient pas ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Je suis Philippe Manœuvre, c’est mon vrai nom. Mon histoire, c’est celle d’un gamin qui part à 17 ans de Châlons-en-Champagne pour présenter à 65 ans au stade de France avec un groupe de 1100 rockers, ah ah ! Voilà, c’est à peu près ça le pitch. La première chose qu’il faut garder à l’esprit, c’est que le rock n’oublie pas. Les gens reviennent vous chercher. Parce que des liens se sont tissés pendant toutes ces années. Le jour où j’ai annoncé ma retraite il y a deux ans, j’ai été contacté par des gens des majors qui ne voulaient pas qu’on se quitte comme ça. Pour eux, on avait encore des choses à faire ensemble. Finalement rien ne s’est fait, mais j’avais trouvé ces réactions fort sympathiques. Ca me donnait l’impression que je n »avais pas travaillé 40 ans dans le rock pour rien. Je n’ai pas eu de retour du genre « Bon débarras, on ne veut plus jamais entendre parler de lui ». Je me suis un peu arrêté pour réfléchir, garder un peu de sang-froid, et me demander si ce que j’envisageais pour la suite ferait aussi du bien au rock.

« Aujourd’hui le monde de la pop culture s’auto-dévore et cherche des sujets dans son propre passé parce que le futur est terrifiant ».

GONZAI : Comme Les Grosses Têtes, par exemple ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Oui, bon exemple. Laurent Ruquier me propose soudain de participer à son émission, les Grosses Têtes, sur RTL…Un rocker, en direct, aux Grosses Têtes… Avant cette proposition, il m’arrivait d’écouter l’émission, comme tout le monde. Je sentais qu’ils avaient envie d’aller vers le rock. Mais quand ils le faisaient, les Grosses Têtes sortaient les plus gros clichés sans que personne puisse confirmer ou démentir. Ca s’embourbait donc rapidement. Mon arrivée a permis de changer un peu les choses. L’autre jour, on a fait 20 minutes sur Fleetwood Mac, toutes époques confondues. Quand Ruquier me sort « Fleetwood Mac, je préférais quand il y avait Peter Green à la guitare« , je suis à deux doigts de m’évanouir. T’es dans la plus grosse émission de la plus grosse radio de France et on parle de… Peter Green ! Alors pourquoi ne pas évoquer Syd Barrett dans une prochaine émission ? Chaque fois que l’actualité le permet ou qu’il y a un anniversaire, c’est à dire souvent, on parle de rock. En mode déconnant. On est aujourd’hui dans un monde de la pop culture qui s’auto-dévore et cherche des sujets dans son propre passé parce que le futur est terrifiant. On avance à coups d’anniversaire, de 50 ans de « Sergent Pepper », Woodstock, 25 ans de la mort de Kurt Cobain, Johnny, un an déjà, Bowie nous manque aussi, on a retrouvé des inédits de Prince, un coffret Dylan est annoncé, tout est revisité en permanence. L’actualité a besoin de ça. Je ne sais pas si tout le monde vit dans la nostalgie de ces putains d’années 80, mais c’est quand même ça qu’on vit aujourd’hui. Le besoin de rock reste le même…

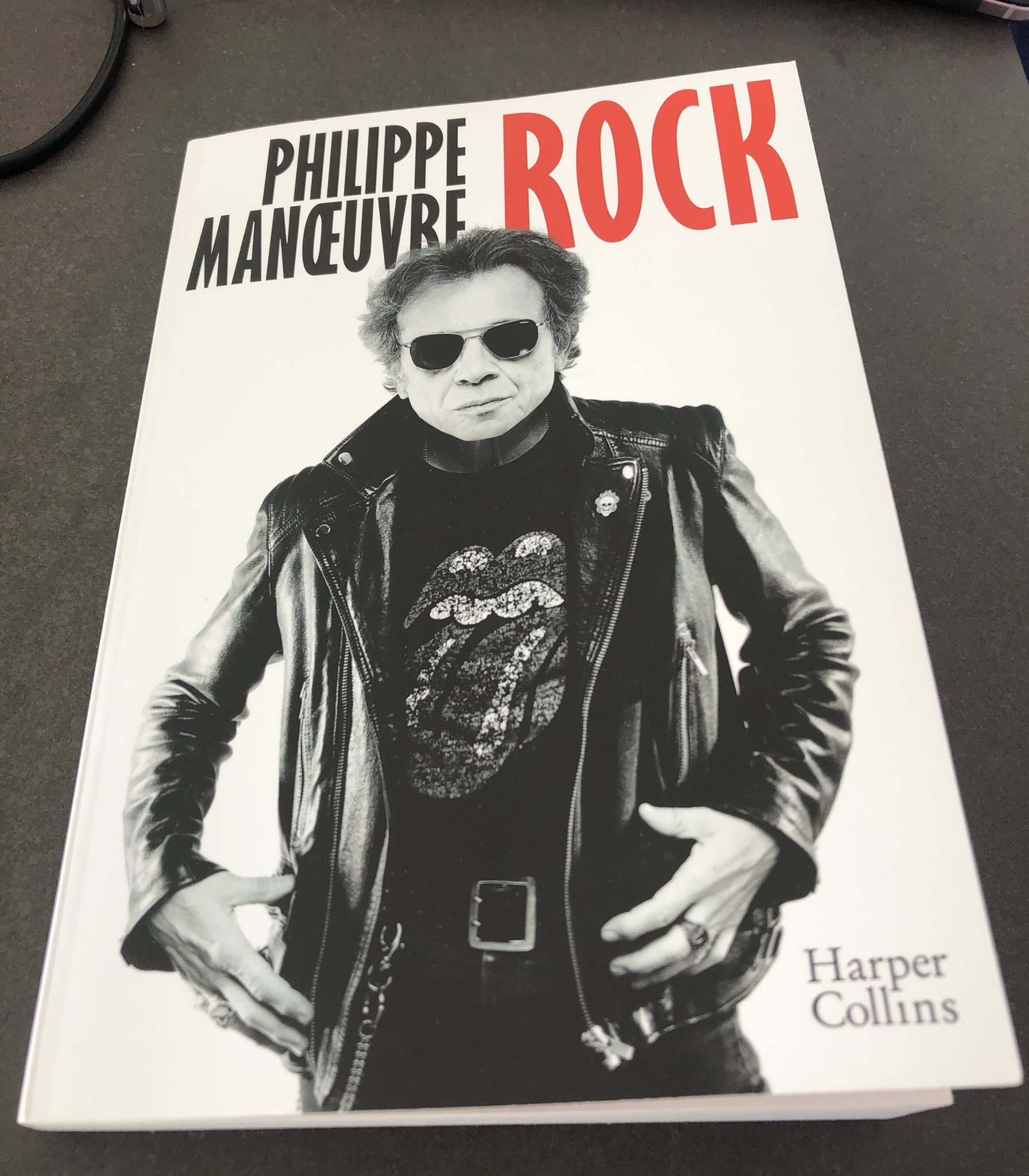

GONZAI : Tu viens aussi de sortir Rock, ta biographie.

PHILIPPE MANOEUVRE : Oui, à la demande d’un nouvel éditeur, Harper Collins France, je rédige ma bio, Rock. Elle est sortie le 3 octobre 2018. Là aussi, ça a été un moment incroyable. Tout le monde m’a appelé, invité. Laurent Ruquier, merci à lui, lance le mouvement, puis Yann Barthes, Thierry Ardisson, Cyril Hanouna, Paris Match… Je n’avais certainement jamais eu ça pour aucun de mes autres bouquins. Soudain, tu as la sensation de pénétrer chez les « bigs boys », les gens à qui la télévision française concède les plus grands succès. Parce que c’est encore la télé qui fait vendre. Bref, je fais trempette dans cet océan d’autosatisfaction qu’est la télévision.

GONZAI : Historiquement, rock et télé ont pourtant rarement fait bon ménage.

GONZAI : Historiquement, rock et télé ont pourtant rarement fait bon ménage.

PHILIPPE MANOEUVRE : C’est certain et c’est un des plus gros problèmes que j’ai eu à affronter durant toute ma carrière : Comment faire passer le rock à la télévision ? Aujourd’hui Thierry Ardisson ou Ruquier nous déroulent le tapis rouge. On nous aime, on nous bichonne. Mais pendant très longtemps, c’était pas du tout le cas. C’est peut-être aussi parce qu’on n’est plus très nombreux à représenter le rock en France. Pourtant il se passe des choses, mes bouquins se vendent bien, les concerts sont pleins et la France ne lâche pas le rock. La France, c’est quand même le pays du Hellfest, festival inventé par Ben Barbaud, un gamin de 27 ans. Dès la première édition, je ne voyais que des bonnes raisons de le soutenir. Géant Vert y était allé pour Rock & Folk avec Richard Bellia. Ils formaient tous les deux un des derniers duos de dingues à la Hunter S. Thompson/Ralph Steadman. Le genre de duo gonzo où il y en a toujours un qui ramène la bière sur le feu. Ca a fonctionné incroyablement bien pendant 4 ou 5 ans. Puis chacun a voulu faire son truc tout seul et c’est devenu beaucoup moins amusant, beaucoup moins drôle. Mais ce duo, c’était quelque chose d’incroyable que j’avais mis en scène dans R&F. Parce que les 25 dernières années de ma vie professionnelle comme rédacteur en chef de Rock & Folk, c’était ça mon job : diriger une bande de dingues et de rock critics, les rockers de Rock & Folk.

GONZAI : Revenons à tes débuts. Tu es né dans la Marne, à Sainte-Ménéhoulde. Ton papa est instituteur, ta maman secrétaire médicale. Quelle était la place de la musique dans votre famille ?

PHILIPPE MANOEUVRE : C’était quelque chose de super important. Mon père faisait la classe à 32 élèves en même temps, tous les enfants d’un petit village de 300 habitants. Il avait tous les niveaux dans sa classe. Et la musique était fondamentale. On apprenait la musique en écoutant « Pierre et le loup » de Prokofiev. Les instruments, les notes, etc. Chez moi, mon père écoutait la radio. Il y avait beaucoup de jazz. On en mangeait beaucoup à cette époque, du jazz un peu ronflant. Et puis, il y avait quelques albums qu’on trouvait chez tous les gens du milieu enseignant à ce moment-là : les deux Brassens, l’album de Barbara avec les roses, un Jean Ferrat, un album de Juliette Greco dont on sentait qu’elle avait été démente pour toute une génération, etc. Il y avait un consensus assez terrifiant dans ce milieu. Mon père à la maison écoutait aussi beaucoup de musique classique. Du Bach, du Bach, encore du Bach. Il détestait Wagner. Pour lui, c’était clairement la musique des nazis. Mes parents avaient vécu l’exode et l’occupation, et cette musique wagnérienne, on ne l’écoutait pas à la maison. A part Bach, on écoutait Debussy, Stravinsky, Ravel, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré… C’était magnifique. Et puis les concertos brandebourgeois de Bach, avec cette espèce de mathématique de la musique…Si tu connais ton Bach, tu connais la musique et t’as de l’avance sur tout le monde.

« Vers 63-64, ça commence à péter. J’entends Johnny Hallyday à la radio. Les guitares arrivent, et immédiatement, je me dis que c’est ça que je veux faire »

GONZAI : Comment le rock apparaît-il dans votre vie au milieu de cette culture assez classique ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Vers 63-64, ça commence à péter. J’entends Johnny Hallyday à la radio. Les guitares arrivent. Le son de la guitare électrique est fondamental. Pourtant, ce que j’écoute, techniquement, c’est juste un morceau de surf music pour les petits garçons. Johnny chante un truc du genre « Les guitares jouent, ça va faire mal ce soir » mais c’est Joey Greco qui est à la guitare et il déchire. Je suis fasciné. Des années plus tard, quand je disais à Johnny que j’avais découvert son œuvre avec ce titre, il était estomaqué. Pour lui, ce morceau était nul, trop pop. Mais quand je lui en parlais, il voyait bien dans mes yeux la flamme de l’enfance toujours là, intacte. Tout le monde a son idée sur Johnny Hallyday. Une idée qui ne correspondait pratiquement jamais à celle de Johnny sur lui-même d’ailleurs. A chaque fois que quelqu’un le rencontrait et lui parlait de lui, il vivait l’enfer. Parce que tout le monde a son Johnny. Plus le temps va passer, plus Johnny va devenir une divinité, un astre, une planète… Certains voient en lui l’ultime rockeur, d’autres le Bruce Springsteen français, d’autres le Elvis français, d’autres le plus grand chanteur après Michel Sardou. Et tout le monde a son anecdote. Son délire. Johnny, c’est un truc d’amour. J’ai vu des camionneurs avec les larmes aux yeux parce qu’ils ne comprenaient pas comment Johnny avait pu mourir. Ils pensaient qu’il allait revenir, comme le Phoenix, qu’il allait triompher du cancer, refaire des concerts, des tournées. Quand j’ai demandé à ces mecs pourquoi ils l’aimaient tant, l’un m’a répondu « Parce que c’est le premier mec que j’ai vu sur scène qui avait un blue jean délavé ». Et là, tout est dit. Avant lui, on n’avait rien. Il y avait trois radios et du jazz assommant. Pas de blue jeans, pas de magasins de disques, rien. A l’époque, le seul endroit où tu pouvais trouver quelques disques, c’était un magasin de machines à laver.

GONZAI : A quel moment commences-tu à acheter des disques ?

GONZAI : A quel moment commences-tu à acheter des disques ?

PHILIPPE MANOEUVRE : A Sainte-Ménéhoulde, je n’achetais pas de disques. Je commence à en acheter vers 13-14 ans, en 1968. Et je tombe sur Hello, i love you, won’t you tell me your name des Doors. J’en suis très content. J’écoute ça à fond sur mon Teppaz. Ce morceau, c’est un peu You really got me des Kinks refait à l’orgue, mais qu’est-ce que c’est bien. Je suis ravi de mon disque. C’est des trucs qu’on écoutait 400 fois avant de passer à la face B. Puis on en parlait avec les copains à l’école qui en avaient un autre. Du coup, le samedi, on emmène tous nos 3 ou 4 quarante-cinq tours chez un mec dont le grand frère en avait plein et on écoute ça toute la journée. Je me souviens d’un copain qui avait deux grands frères. Ils avaient un album des Mamas and Papas, « Rubber soul » des Beatles… C’était de l’ordre du divin.

« Je suis de la génération des petits frères des Rolling Stones. Si j’apprends qu’ils écoutent des disques de blues de Robert Johnson, je n’aurai de cesse d’en avoir un chez moi »

GONZAI : Les Rolling Stones ne sont pas encore arrivés jusqu’à toi ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Un jour, les Stones arrivent dans ma vie. Dans une vitrine, je vois la pochette de « Between the buttons ». A côté, il y a la pochette de « Sergent Pepper » que je trouve clownesque. Mais je bloque sur cette pochette des Stones. Je me dis « Putain, c’est quoi cette bande de mecs ? ». J’ai 14 ans, et je veux faire partie de leur gang. Je reste planté 10 minutes devant la vitrine. Mes parents sont partis, ils continuent de faire leurs courses. Moi, je ne bouge plus. Ils finissent par s’inquiéter et reviennent sur leurs pas. Je suis toujours scotché devant la pochette qui trône dans cette vitrine de magasin de machines à laver. Il se passe un truc, les Stones font envie. Je suis de la génération des petits frères des Rolling Stones. Puisqu’ils s’habillent comme des gitans, je vais m’habiller pareil. Si j’apprends qu’ils fument de la drogue, je vais essayer d’en trouver. Si j’apprends qu’ils écoutent des disques de blues de Robert Johnson, je n’aurais de cesse d’en avoir un chez moi.

GONZAI : Vous vivez toujours à Sainte-Ménéhoulde à ce moment-là ?

GONZAI : Vous vivez toujours à Sainte-Ménéhoulde à ce moment-là ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Non, là on est à Châlons-en-Champagne, grande ville de 60 000 habitants. La scène que je te décris se passe Rue de Marne. Au lycée, j’ai trouvé des âmes sœurs. De mon côté, je fais des tentatives. Je vois une pochette où Brian Jones porte un col roulé sous sa chemise. Enorme. Je fais la même chose pour aller au lycée. Comme tous les matins, on rentre. On est 280 élèves dans la cour, et là, le surveillant général me regarde. « Vous avez mis votre pull sous votre chemise. Vous vous appelez comment ? ». « Manœuvre ». « Manœuvre, sortez du rang ». On est comme à l’académie militaire, t’as des rangées de gamins où rien ne dépasse. Tout le monde écoute. Les grands, les petits. Et je sors du rang. Je me prends une engueulade. On me demande de revenir le lendemain avec mon pull sur ma chemise et pas en-dessous. Tout le lycée me regarde repartir chez moi, et je sens un sentiment incroyable. Tout ça grâce aux Stones ! Tu pars à 8h, t’es un gamin avec un pull sous une chemise. Et à midi, t’es chez toi, tout seul, certifié rebelle, à attendre tes parents qui risquent de t’en passer une sévère.

GONZAI : A ce moment-là, lis-tu déjà des magazines de musique ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Pas encore. Tout ça commence dès 1969. J’ai 15 ans quand Brian Jones meurt. Salut les copains titre « Révélations sur la mort de Brian Jones ». Tout ça sent le stupre et le mystère. C’est là que j’achète mon premier Rock & Folk. « Mick Jagger : Adieu Brian ».

Là, je me dis qu’il existe un journal qui a accès à dieu et qu’il lui parle. En réalité, c’est pas du tout une interview de Mick Jagger, mais un récit de Philippe Paringaux et Geoffrey Cannon, un journaliste anglais de la presse underground. Ca dépasse tout, ils racontent et donc ils te font assister au concert. T’es là au cinquième rang, avec les Hell’s Angels, avec Jagger qui arrive. T’as vraiment l’impression d’être là, coincé contre une photographe de Rolling Stone avec son énorme appareil. Tu vis le truc, Keith Richards est désaccordé à la deuxième chanson. Bref, t’es là, avec eux, et ton coeur d’ado s’arrête en lisant tout ça. L’après-midi du concert de Hyde Park, je me souviens avoir entendu le reportage sur Europe 1. On était en juillet. Je pleurais tout seul dans ma chambre. Je n’étais pas allé à la plage pour rester avec ma radio et écouter ça. Cinquante ans après sa disparition, il faut comprendre que je suis un « Brian Jonesien » de base. Ce mec était un héros, un demi dieu, un mystère. Certains disent qu’il n’a jamais rien laissé, sauf qu’après sa disparition, il n’y aura plus de Ruby Tuesday, plus de Dandelion, plus de xylophones, de marimbas… Quand les Beatles avaient besoin d’un Rolling Stone pour jouer sur l’un de leurs albums, c’était Brian qu’ils appelaient.

GONZAI : Ado, tu ne lis que Rock & Folk ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Non, pas du tout. A Châlons-en-Champagne, avec les copains, on lit tout. Très vite, Actuel va arriver dans le paysage. Merci Jean-François Bizot ! Je me souviens de Jean-Pierre Lentin, le critique rock d’Actuel. C’est lui qui nous fait passer vers le rock allemand. Il y avait aussi Paul Alessandrini dans Rock & Folk, qui est important pour l’époque. Alessandrini tentait d’expliquer la révolution pop en langage universitaire. Il savait trouver les mots. Le truc, c’est qu’il y a déjà énormément de propositions musicales différentes à l’époque. Le blues blanc avec John Mayall ou Canned Heat. Les Cream avec Clapton. Très vite, il y a aussi une proposition hard-rock avec Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin. Du prog avec Jethro Tull qui fait aussi des trucs balèzes comme « Aqualung »… Tu sais plus où donner de la tête pour tout écouter. Avec Jefferson Airplane et les Doors, on entend parler d’acide, de San Francisco. T’imagines l’effet que tout ça nous fait, nous, gamins de Châlons. On n’a pas d’infos sur tout ça, personne ne sait rien. Internet et Wikipédia n’existent pas. On se renseigne comme on peut sur ce monde merveilleux qui nous échappe : des bouquins qu’on trouve à la bibliothèque sur les mauvais lieux de Londres, Actuel, un article de Paris-Jour, un film comme Histoires extraordinaires de Fellini avec « Il ne faut jamais parier sa tête avec le diable », le fameux sketch de Fellini. Ce truc, c’est de la folie, c’est pratiquement se prendre de l’acide en pleine poire. T’as l’impression que Fellini invente les jeux vidéos avec la Ferrari qui roule dans la nuit. Tout est là, le diable, les putes, la cocaïne…T’as 15 ans et tu te demandes ce qui se passe. On ne comprend rien, on ne sait même pas que la cocaïne existe, mais on adore ce qu’on voit et ce qu’on entend.

GONZAI : Je suppose que cela envoie naturellement les ados que vous êtes vers la drogue, non ? En trouver à Châlons-en-Champagne, ça ne devait pas être simple.

PHILIPPE MANOEUVRE : Très vite on cherche à fumer de l’herbe pour ne pas mourir idiot. On a tout prévu. Un copain ramène des chillums d’un voyage au Maroc. Et là, un grand de terminale me vend du thym. Je le fume avec mes copains. On se met à regarder le tapis pendant des heures en écoutant Vanilla Fudge. On essaye d’entendre quelque chose de différent dans la musique qu’on écoute en fumant ça, mais franchement, rien ne se passe. La musique reste la même. Et pour cause, du thym… Puis on trouve des graines de volubilis. Mini trip. Et puis quelqu’un finit par ramener de l’acide de Paris, et là, c’est totalement autre chose. On se retrouve toute une bande à 7 heures du matin, à écouter le Velvet Underground, dans une petite cabane au fond d’un jardin, on est plein de copains, il y a des lumières rouges, plein de filles… On est toute une bande de dingues. L’un est un fan de Jimi Hendrix, il a tous les pirates. D’autres comme moi sont déjà dans la mouvance Steppenwolf/Stooges, d’autres encore préfèrent Jefferson Airplane ou Crosby, Stills, Nash & Young… Mais on est tous dans ce qu’on pourrait appeler le rock underground.

« On voit arriver « Tago Mago » de CAN. Là, tout le monde déjante. Dans ma classe, ils sont nombreux à sniffer du triclorétylène. Le mélange Tago Mago-Trichlo t’envoie loin »

GONZAI : La drogue est déjà là ?

PHILIPPE MANOEUVRE : On voit arriver « Tago Mago » de CAN. Là, tout le monde déjante. Dans ma classe, ils sont nombreux à sniffer du trichloréthylène. Le mélange Tago Mago-Trichlo t’envoie loin. T’as des visions et des hallucinations intérieures incroyables, mais c’est une défonce affreuse, chimique. Pire que l’éther. On aurait pu être fracassés par tout ça. On a eu beaucoup de chance de ne pas mourir d’un de ces trucs. La découverte des drogues, c’était important bien sûr, mais je n’étais pas venu pour ça. Moi j’étais là pour découvrir le rock avant tout. Et c’est lui qui me sauvera plusieurs fois en me rattrapant par le col quand je ferai trop d’excès. J’ai parfois failli tout lâcher, mais non… Le rock n’oublie pas, le rock est là et il a besoin de toi, alors tu continues, même si il y a eu des périodes très compliquées, bien évidemment.

GONZAI : C’est aussi la période où la culture de l’album se développe.

PHILIPPE MANOEUVRE : Oui. J’achète des albums dès que je peux. Le phénomène prend de plus en plus d’ampleur. Quand je ramène « Beggars Banquet » au lycée, tout le monde tâte la pochette, tripote le vinyle. On l’écoute, mais on ne comprend pas vraiment cette cacophonie. Que d’informations d’un seul coup… Tout le monde part, et moi, je continue de l’écouter en boucle, cet album. Je décrypte peu à peu l’objet, je comprends peu à peu la musique. Un jour, je suis complètement dedans. Littéralement à l’intérieur de « Beggars Banquet ». Je vois le décor, j’entends la voix de Mick, je comprends tout ce qu’il raconte. J’avais tapé à la porte pendant deux ou trois semaines, et soudain la musique s’ouvrait. D’un coup, je sens que je ne suis plus un petit garçon, mais un adolescent.

GONZAI : Ca ne te donne pas envie de monter ton groupe ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Impossible. Là où je suis il n’y a simplement pas d’instruments. A Châlons, il y avait rien. Malgré tout, on en cherche, des instruments. Au bout d’un mois de traque, on trouve une copine dont le frère a une batterie datant de la période des groupes yéyé et du twist. Il y a une cymbale et la caisse claire dessus, et c’est tout. Quelqu’un a une vieille guitare assez dramatique, et un autre copain a un petit orgue. Dès fois, on réunit tout mais on n’a pas de matériel suffisant. Dommage, car j’avais appris à jouer de la flûte traversière, j’avais pris des cours de solfège, j’avais mon petit background mais on n’avait juste pas les guitares. Et nos parents ne voulaient pas nous en acheter. J’avais beau dire que je voulais une guitare plutôt qu’une flûte traversière, ils n’ont jamais cédé. C’était trop cher, hors de prix. Et il n’y avait aucun magasins de musique. Pour en trouver un, il fallait aller à Reims. A un moment, t’en as marre. Alors t’achètes une chaine stéréo et tu te dis que tu vas jouer de l’électrophone. Heureusement, tout ça ne m’a pas arrêté. Quand j’ai un peu de temps aujourd’hui, j’adore gratouiller un truc ou deux avec mon fils qui commence à jouer et que je vais aider à s’améliorer.

GONZAI : A quel moment te retrouves-tu à Paris ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Je passe mon bac, et je pars à Paris dans la foulée où j’intègre l’EFAP, l’école française des attachés de presse, rue Pierre Charron.

GONZAI : Pourquoi veux-tu devenir attaché de presse plutôt que rock critique ?

PHILIPPE MANOEUVRE : En arrivant à Paris, je commence par m’inscrire en fac à Tolbiac, en économie politique. Ca occupe la moitié de mon temps, l’autre moitié étant consacré à l’EFAP. La fac est gratuite, l’EFAP est payante. C’est mes parents qui payent. Ils sont prêts à tout pour que je fasse quelque chose de ma vie. L’EFAP, c’est trois ans d’études et normalement derrière, t’es lancé dans le business. En fait, ils ont inventé un système de stages qui est très rare à l’époque. En deuxième et troisième année, tu dois faire un stage tous les 3 mois dans une boîte différente et à la fin il n’est pas rare qu’une des boîtes en question t’embauche. Côté Tolbiac, les premiers examens arrivent après trois mois de présence. Et là le prof dit « Donc pour les examens de Sciences Economiques, … ». Je me rends compte que depuis le début de l’année, je suis le cours de sciences économiques à la place de celui d’Economie Politique. Je ne suis pas le seul dans ce cas. On est finalement 5 à quitter l’amphi parce que depuis 3 mois, on n’est pas dans la bonne classe. Je décide de ne jamais revenir à la fac. J’ai l’impression qu’on s’est foutu de moi depuis la rentrée. trois mois de perdus. Je ne vais plus qu’à l’EFAP. Un jour arrive le premier stage et je me retrouve chez Citröen, quai de Javel. Un énorme immeuble art déco. Je rentre là-dedans, et pour moi, c’est Nuremberg. A l’époque, c’est dark, avec que des trucs verts en bronze. Et moi, je suis là, avec ma coupe de douille extravagante, mon parka afghan, et je flippe avant même de commencer mon stage. Avant même de dire bonjour à la dame de l’accueil, je sens bien que ça va pas être possible. C’est pas mon monde. Tous les mecs ont une cravate et un costard. Comme c’était le cas partout en France à l’époque. Du coup, je fais demi-tour et je rentre chez moi sans repasser par l’EFAP. Sur la route, je trouve du haschich. Pendant 10 jours, je fume, couché sur le dos, en me demandant ce que je vais faire de ma vie. Un jour, on frappe à ma porte. Mes copines de l’EFAP viennent me demander comment se passe mon stage. Je leur dis que je n’y suis jamais allé. Inquiètes, elles vont prévenir la directrice des stages de l’EFAP qui est très embêtée. Quelques jours plus tard, elle m’appelle et me propose un stage à RTL que j’accepte de suite.

GONZAI : Cette arrivée à RTL en 73, c’est le début de tout.

PHILIPPE MANOEUVRE : On peut dire ça je crois. J’arrive à RTL alors qu’ils préparent le voyage des Stones à Bruxelles.

« Les Who me prennent comme interprète suite à un concours de circonstances.«

GONZAI : A peine arrivé, tu te retrouves aussi à suivre la tournée française « Quadrophenia » des Who. Comment est-ce possible ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Les Who me prennent comme interprète suite à un concours de circonstances. Norbert Gamson, le promoteur de la tournée, est souffrant. Sa fille a 19 ans et est toute seule pour gérer la tournée. Les Who ont besoin de quelqu’un qui parle anglais avec eux tout le temps pendant leur tournée en France et il y a peu de gens qui maîtrisent l’anglais à l’époque. On me demande de les accompagner. Evidemment, j’accepte. Leur manager vient seulement pour le concert de Paris, mais moi je me tape Roubaix, Lyon, Toulouse… C’est l’émeute partout. Ils jouent et c’est très, très mauvais. Les gens ont vraiment du mal avec « Quadrophenia ». Les Who aussi ont du mal à jouer cet album compliqué. Ils jouent quasiment tout le double album en public, alors que personne ne connaît les morceaux… J’assiste à des scènes incroyables. Après un concert à Cambrai, Pete Townshend dit à John Entwistle : « One of the worst ! ». Et l’autre de lui répondre : « If not the actual worst ! ». Ils sont très ironiques, second degré. A Paris, ils jouent au parc des expositions, porte de Versailles. C’est colossal pour l’époque, il y a 14 000 personnes. Et des rideaux tout autour du hangar pour que le son soit étouffé. A 14h, la préfecture de police passe et demande à ce que les rideaux soient coupés à 1,70m du sol pour que tout le monde puisse sortir en cas d’incendie ou d’émeute. Il faut dire que ça se passait en plus peu après l’affaire d’un dancing où tout le monde avait brûlé parce que les portes étaient fermées. Le manager des Who, Bill Curbishley, débarque. « What’s going on ? » dit-il. Du haut de mes 18 ans, je lui explique qu’il faut couper les rideaux. Réponse de Curbishley : « Pas question, si c’est comme ça, on ne jouera pas ». Le mec de RTL s’interpose et lui dit que c’est une demande de la préfecture de police et non de l’organisateur du concert. Si à 15h les rideaux ne sont pas coupés, il n’y aura pas de concert. Point. Réponse de Curbishley en me regardant : « Dites à cet homme que c’est un con ». Je me retrouve à traduire tout ça de la façon la plus polie possible puis je retourne en coulisses. Les Who sont hyper inquiets. Il y a 14 000 personnes dans la salle, « Quadrophenia » est assez mal accueilli, et ce concert démarre mal. Une copine de l’EFAP en stage chez Polydor assiste à la scène, elle pourra en témoigner. Aujourd’hui, elle a un magasin d’antiquités sur Paris et est présidente du fan club de Bon Jovi.

« On termine la soirée au Georges V où les Who reçoivent tous leurs disques d’or. Là, ils les fracassent par terre. Sacha Reins en prend un et me demande si j’en veux. Comme un con, je lui réponds que je ne tiens pas plus que ça à garder un souvenir de « Quadrophenia » »

GONZAI : Comment se termine ce concert des Who ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Je dis à Pete Townshend que la foule est énorme dans la salle et je lui conseille de bousiller une guitare sur scène. L’attaché de presse est du même avis. Faut y aller, quoi ! Personne n’en peut plus de la purge « Quadrophenia » sur scène. Il existe une photo prise par Claude Gassian où on me voit avec l’attaché de presse derrière les Who, sur le point de monter sur scène. Le concert commence. Avec ma copine aux cheveux rouges, fiers de nos backstage pass, on se glisse tout devant, dans les barrières, entre la scène et le public. A l’époque il n’y a quasiment pas de sécu, c’est un bonheur d’être là. Fin du concert. Le groupe se lance dans une très longue version de Magic bus. Pete me voit, empoigne sa Les Paul et la fracasse sur scène. Tout le public se lève, proche de l’hystérie. Jusque là, personne ne s’était levé, tout le monde écoutait assis car le concert n’avait rien de fantastique. On termine la soirée au Georges V où les Who reçoivent tous leurs disques d’or. Là, ils les fracassent par terre. Sacha Reins de Best en prend un et me demande si j’en veux un. Comme un con, je lui réponds que je ne tiens pas plus que ça à garder un souvenir de « Quadrophenia ».

GONZAI : C’est pas mal de démarrer sa carrière par les Who. T’as conservé quelques reliques ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Dans le grenier de ma mère, j’ai une paire de baguettes cassées, dédicacées par Keith Moon. C’est un petit bout de bois dans un coin, mais je les garde. Elles me rappellent un bonhomme incroyable. Lui, c’est le vrai fou de la bande. Le dingue. Keith Richards était fou des drogues. Keith Moon, lui, était fou.

GONZAI : Une anecdote avec Keith Moon ?

PHILIPPE MANOEUVRE : On rentre du concert de Cambrai. On roule dans des Mercedes. Il y en a quatre. Une par Who. La maison de disques se dit « S’il y a un gros problème, ce sera avec Keith Moon. Mettons l’interprète dans sa voiture ». Je suis donc avec Moonie. Ma copine est dans la Mercedes de Roger Daltrey qui veut se la faire. On est heureux, rien n’est vraiment cadré. Je côtoie les dieux de mon Olympe personnel.

GONZAI : Tout ça se passe donc en 73. Tu n’écris pas encore dans Rock & Folk et tu te retrouves propulsé dans le rock’n’roll circus.

GONZAI : Tout ça se passe donc en 73. Tu n’écris pas encore dans Rock & Folk et tu te retrouves propulsé dans le rock’n’roll circus.

PHILIPPE MANOEUVRE : Une entrée incroyable. On roule dans cette limousine Mercedes à 160 à l’heure sur l’autoroute qui relie Lille à Paris, en pleine nuit. Keith Moon a envie de pisser et demande au chauffeur de s’arrêter. Sans quoi il va pisser dans la voiture. On s’arrête sur la bande d’arrêt d’urgence, Moon est habillé tout en blanc. Il a sa combinaison Courrèges blanche avec les stickers Esso. La porte à peine ouverte, il hurle « wouaaaaahhhhhhhh !!! » avec un air dément et part en courant dans les labours. Il commence à se rouler dans la boue. La chauffeur me dit « Qui va le chercher ? Vous ou moi ? ». Je lui dis d’y aller, je ne suis que l’interprète. Moon finit par revenir, crotté comme c’est pas permis. On met des plaids sur le siège, on finit par le ramener au Georges V. Il dort, il ronfle à mort. Ce mec est génial, complètement fou. Il fait des trous dans les murs de sa loge. Il nous fait la totale. C’est un clown. Mais un clown très triste. Alors il essaye des vannes. Aujourd’hui, je revois ça chez certains comiques des Grosses Têtes, cette espèce de volonté de faire rire jusqu’au bout, même s’il doit y laisser sa réputation, sa carrière, sa vie. Le seul truc qu’il veut, c’est secouer l’atmosphère. Parce que les Who, c’est parfois très pesant. Pete, c’est l’intellectuel. Il ne parle pas, il ne dit rien. John le bassiste est très réservé, assez glauque. Roger Daltrey essaye de faire le bagarreur mais il est très petit et n’a rien d’un chef de guerre. A l’époque, il se réfugie dans l’alcool mais c’est notre pote et notre héros, et de toute façon on ne peut rien refuser à des mecs qui ont fait Woodstock. Je trouve ça dingue d’être avec eux alors que je n’ai que 19 ans et que rien ne me destinait à ça. Peu après cette tournée avec les Who, je vais effectivement entrer à Rock & Folk et écrire sur un genre que personne n’a très envie de traiter dans le magazine, c’est-à-dire le hard-rock.

« Paringaux était le Chateaubriand du rock »

GONZAI : Avant de parler de cette arrivée chez R&F, peux-tu me dire ce qui t’a donné envie d’écrire sur le rock ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Je veux rentrer là parce que R&F est le journal qui me raconte la musique depuis 69. En 74, je suis mûr, prêt pour la bataille. Je veux absolument faire partie de cette bande de mecs dont je connais absolument tous les articles par cœur. A ce moment là, je dois avoir une trentaine de numéros à lire. Numéros que je connais par cœur. Je connais le nom de l’imprimeur, l’imprimerie Danel. Je remarque que c’est la même que celle de Tintin. Je connais vraiment ces 30 numéros sur le bout des doigts. Tout. Le nom du monsieur de la pub ? Monsieur Tronchot. C’est ça que je conseillerai aujourd’hui à des gens qui aujourd’hui voudraient travailler dans la presse (ou chez Netflix). Il faut connaître la production du média par cœur. C’est ça qui les a soufflé quand je me suis pointé dans les locaux de R&F. Il arrivait que Paringaux se demande tout haut dans quel numéro ils avaient parlé d’un sujet précis. Immédiatement, j’avais la réponse. Je donnais même le numéro de la page et je connaissais quasiment le texte par cœur.

GONZAI : Philippe Paringaux, c’est une de tes grandes références ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Paringaux était le Chateaubriand du rock. Il pouvait décrire sur une page les fans d’Anderlecht, dans le bar, avant le concert de Led Zeppelin au Forest National. C’est le premier à pressentir que Rock et foot, c’est le même combat. Aucun vieux lecteur de Rock & Folk n’a oublié Philippe Paringaux.

GONZAI : Ce rapport au savoir est intéressant. Avant internet, un critique rock devait être très organisé pour obtenir et archiver cette érudition. Comment t’y prenais-tu ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Pour commencer, on devait connaître tous les noms de tous les groupes qui avaient fait un disque rock. Ensuite il fallait lire le Melody Maker ou le NME. Et aussi Zigzag , Actuel, Best et Extra qui tiraient à plus de 100 000 exemplaires. Et moi je rajoutais à cette liste Creem magazine que j’allais dévotement chercher à l’Open Market. J’ai tous les numéros du Creem seventies. C’est là où Lester Bangs, Dave Marsh ou Patti Smith m’apprennent ce qu’est l’écriture rock. Enfin, l’écriture rock… Une écriture rock possible ! Regarde Nick Kent, par exemple. C’est aussi de l’écriture rock. Mais c’est l’école anglaise, avec des formules brillantes. Quand il voit Keith Richards, il écrit « C’est l’homme le plus élégamment démoli de l’hémisphère occidental ». Tu lis ça et tu te dis que c’est une formule qui va faire son chemin. Et puis Nick Kent aime bien les mêmes groupes que nous. Les New York Dolls, les Stones, Nick Kent nous raconte cette dynastie des bad boys, en train de se créer sous nos yeux.

GONZAI : Les Rolling Stones, c’est vraiment le fil rouge de ton existence.

PHILIPPE MANOEUVRE : Je me souviens très bien des deux concerts des Rolling Stones à Forest National à Bruxelles le 17 octobre 1973. Ils étaient interdits de séjour en France à cause d’une affaire de came de Keith. A Bruxelles, ils vont jouer deux fois le même jour. A 21 heures pour le public belge. Et surtout à 17 heures pour le public français, amené de Paris par un train spécial affrété par RTL. Je suis évidemment dans ce train. En Novembre, c’est les New-York Dolls qui viendront jouer au grand studio RTL. Je passe l’après-midi à regarder Johnny Thunders répéter le riff de Frankenstein qu’il a vachement de mal à jouer sur sa Gibson junior. C’est Todd Rundgren qui avait élaboré le truc en studio. Le pauvre Thunders avait beaucoup de mal à reproduire tout ça. Ils répètent toute l’après-midi. Thunders a un perfecto avec une grande tête de mort blanche dans le dos. Son visage en lame de couteau est tout petit et sa chevelure, immense. On dirait vraiment une sorcière électrique. Pendant des heures et des heures, il va bosser comme un dingue pour enfin sortir ce riff. Quand le concert arrive, il le fait super bien. Peu après je vais rentrer à Rock&Folk où je deviens un peu le champion du hard rock.

GONZAI : Tu démarres quand même ta carrière de rock critic par un papier sur Lou Reed, si je ne me trompe pas.

PHILIPPE MANOEUVRE : Oui, exact. Lou Reed était un personnage crucial, le nouveau modèle masculin occidental… J’avais adoré le concert « Rock’n’roll animal » avec Dick Wagner et Steve Hunter à l’Olympia. Quand on me demande de faire cette chronique de Lou Reed, cette époque est révolue. Wagner et Hunter ne sont plus là, il y a des musiciens de studio qui jouent avec lui. C’est un recul dans sa carrière, et c’est d’ailleurs ce que je dis dans ma chronique.

GONZAI : Rapidement, tu deviens donc le spécialiste hard rock de Rock & Folk.

GONZAI : Rapidement, tu deviens donc le spécialiste hard rock de Rock & Folk.

PHILIPPE MANOEUVRE : Après Lou Reed, je me tourne très vite vers le hard rock. J’écris un article dont on me reparle souvent, aujourd’hui encore, c’est la horde sauvage. J’avais littéralement mis à profit ma lecture assidue de Creem magazine et ma fréquentation du magasin Music Action au Carrefour de l’Odéon pour écrire ce papier. Music Action, c’était un magasin qui importait tous les trucs de hard rock débiles ou considérés comme tels à l’époque et que tout le monde vénère aujourd’hui. Granicus. Road. Atlee. Jamul. Sir Lord Baltimore. Dust. Tant de merveilles disparues…

« 40 ans plus tard, il m’arrive régulièrement de croiser des mecs qui me demandent de leur dédicacer ce numéro 104 de R&F avec Rod Stewart et Britt Ekland en couverture. Un truc qui date de 1975 ! »

GONZAI : Comment expliques-tu que la perception de ces groupes de hard ait à ce point changer entre les années 70 et aujourd’hui ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Les années 70, c’est une période où le truc se durcit. Jusque là des mecs ont pris de l’acide, du LSD et ont fait des folies psychédéliques un peu théâtre, un peu folk. Soudain, le rock devient hard. On raccourcit le propos. On passe à l’attaque. On fourbit des riffs chromés. Le meilleur exemple, c’est Stalk Forrest Group qui devient Blue Öyster Cult. Voilà un groupe qui passe du psyché au hard. Il y a ce moment fabuleux où il reste encore beaucoup de psyché dans la musique et où tout se transforme. Dans la horde sauvage, j’essaye de dresser un bilan de tout ce qui existe. 40 ans plus tard, il m’arrive régulièrement de croiser des mecs qui me demandent de leur dédicacer ce numéro 104 de R&F avec Rod Stewart et Britt Ekland en couverture. Un truc qui date de 1975 !

GONZAI : A peine arrivé à Rock & Folk, tu commences à rencontrer les plus grandes stars du rock de la planète ou on te teste en interne en te faisant écrire uniquement des chroniques ?.

PHILIPPE MANOEUVRE : Tout va très vite. Ce papier, la horde sauvage, restera sûrement comme ma réussite majeure, avec une interview de Lou Reed et une de Keith…. Mon avantage, c’est encore une fois de parler anglais assez couramment. Alors je rencontre tout le monde, Johnny Winter, Elliott Murphy, Todd Rundgren, j’interviewe les plus grands comme les plus humbles. En tout cas tous ceux que je voulais faire et qui n’intéressent ni Yves Adrien, ni Paul Alessandrini. Je rencontre Bad Company, Status Quo, ou encore Ted Nugent, mon pote de Detroit.

GONZAI : La ville des Stooges.

PHILIPPE MANOEUVRE : Au moment où j’arrive à Rock & Folk, les Stooges n’existent plus. Il ont explosé dès 1974. Et le groupe que je voulais vraiment, vraiment, vraiment rencontrer, c’était évidemment les Stooges. Du coup, je cherche un peu les nouveaux mecs qui battent le fer. Je vois par exemple débarquer Aerosmith. Ou Black Sabbath avec Ozzy Osbourne. Tout de suite, on devient très potes. Il me donne son adresse qu’il écrit dans mon carnet avec la phrase « Si tu veux venir me voir, ton pote Ozzy ». Si j’étais allé le voir, je serai peut-être aujourd’hui le manager d’Ozzy Osbourne, ou mort d’une overdose quelque part sur une route départementale anglaise. Une chose est certaine, c’est que je rencontre des mecs incroyables dès mes débuts dans la profession de critique rock.

« Mon truc à moi, ce n’est pas de dévorer des rock critics américains mais de lire des polars. Je lis tous les Raymond Chandler, les Dashiel Hammet et même les Mickey Spillanne »

GONZAI : Tu trouves rapidement ton style d’écriture ou tu tâtonnes ? Je suppose aussi que t’as des mentors.

PHILIPPE MANOEUVRE : Mon truc à moi, c’est bien sûr de dévorer des rock critics américains, mais aussi de lire des polars. Je lis tous les Raymond Chandler, les Dashiell Hammett et même les Mickey Spillane. Je trouve alors San Antonio trop franchouillard et accordéon. Par contre, je suis fasciné par la culture anglo-saxonne. Mon style d’écriture vient sûrement de celle des polars. Rapide, coup de poing. Une écriture à toute berzingue qui va à l’essentiel. Je favorise les phrases courtes, voire très courtes.

GONZAI : Tu montres tes premiers papiers à un œil extérieur ou tu as complètement confiance en toi dès tes débuts ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Des copains relisent mes premiers efforts. J’ai un pote qui me dit clairement ce qu’il en pense. Il va me conseiller une bio d’Hemingway où je vais découvrir la règle des 5 W. What ? Who ? Where ? When ? Why ? Je découvre ça là-dedans. J’apprends aussi qu’Hemingway n’a jamais fait une phrase de plus de 15 mots. Ça me fait réfléchir. J’apprends la presse comme ça, un peu sur le tas. Je suis aussi très aidé par Philippe Paringaux, un excellent rédacteur en chef. Il corrige admirablement mes papiers. Il m’apprend à réduire encore et encore. Plus on en enlève, plus c’est tranchant. Paringaux me fabrique peu à peu. Je suis un peu son golem. Après je vais rencontrer Jean-Pierre Dionnet. Lui aussi va m’aider en me rappelant que j’adore la bande dessinée. De toute façon, je suis un pur baby-boomer, fan de rock, de bande dessinée et de bouquins de science-fiction. Notre culture, on la définissait comme ça, au fur et à mesure. Arsène Lupin pouvait en faire partie. Guy des Cars et Gilbert Cesbron, non. Edgar Poe, oui. Gaston Leroux, à voir. Lautréamont, bien sûr. On avançait comme ça. Il n’existe alors aucun guide de la contre-culture. Il n’y a pas non plus de Wikipédia. Ca paraît insensé aujourd’hui, mais c’est comme ça que ça se passe. On n’est pas à un clic de toute l’info du monde. Il faut lire des choses, en récupérer d’autres par un copain d’un copain, etc. Et pour ça, Rock & Folk est le journal idéal. Philippe Garnier est à San Francisco et voit Quicksilver Messenger Service. Respect total. Yves Adrien fait ses articles sur les Doors et change une génération. Sans même parler de son papier Je chante le rock électrique, une lueur fondamentale. Trois ans avant le punk, Adrien voit le punk. On vit en plus une période exceptionnellement riche. Tous les bluesmen sont encore vivants. Tous passent par Paris. Je vois Freddie King, Muddy Waters, John Lee Hooker. On a aussi droit aux Pretty Things, Black Oak Arkansas, Grand Funk vient nous faire saigner les tympans. Can et Captain Beefheart passent au Bataclan. Roxy Music arrive… Comme je travaille à Rock & Folk, j’ai accès à toutes les places de concert. J’en profite pour voir le plus de groupes possibles.

« Après les concerts, on est généralement très bien traités. Les attachés de presse nous invitent à dîner avec les groupes. C’est ça, cette période »

GONZAI : Dans ces concerts, j’imagine que tu côtoies des journalistes d’autres magazines. Quels liens tisses-tu avec eux ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Tu mets le doigt sur un truc intéressant. Quand je couvre un concert pour R&F, je suis évidemment le seul journaliste du magazine car les autres vont à un autre concert. Du coup je sympathise peu à peu avec… d’autres journalistes. Je deviens copain avec toute l’équipe de Best. C’est comme ça que je rencontre Patrick Eudeline, Christian Lebrun ou Francis Dordor qui sortent autant que moi. C’est comme ça qu’on se retrouve à vivre ensemble le concert Lynyrd Skynyrd/Humble Pie à l’Olympia qui est une espèce de méga affrontement du hard rock entre les sudistes et les anglais. Après les concerts, on est généralement très bien traités. Les attachés de presse nous invitent à dîner avec les groupes. C’est ça, cette période. Les journalistes sont encore très proches des groupes.

GONZAI : Cette proximité journalistes/groupes ne risquait-t-elle pas de remettre en cause ton intégrité de critique ? Les dessous de table d’une maison de disque pour que le journaliste parle en bien d’un groupe, ça devait aussi exister, non ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Jamais. Il était clair qu’à chaque fois qu’on allait à un concert, on en dirait ce qu’on voulait. Jamais une maison de disques ne demandait alors d’écrire en bien sur un groupe ou un disque. Tout ça est arrivé plus tard, vers le milieu des années 90, au moment où je suis devenu rédacteur en chef de Rock & Folk. C’est là où Pascal Nègre a abattu le marteau. C’est là que ça a commencé. Avant, rien. D’ailleurs, faut quand même rappelé une phrase très juste de Philippe Garnier. « C’est nous qui avons écrit leur putain d’histoire ». C’est nous qui avons inventé la légende, « Clapton is god », « slowhand », etc. Nous aussi qui avons inventé Captain Beefheart, les 3 octaves, le verre cassé dans le studio. Etait-ce la réalité ou de l’invention de rock critic ? Allez savoir… Avant les clips, on avait trouvé les scénarios, les histoires, les trucs qui colleraient aux groupes. Ces techniques, je ne les revendique pas. Je n’étais pas là à l’époque. Paringaux et Dister en usaient parfois un peu. L’article de Paringaux en tournée avec les Mothers of Invention de Zappa en Amérique, c’est pourtant fondamental. On découvre comment tout se passe en Amérique. Les motels, les groupes, les groupies, la drogue, les flics, les salles… Il est avec le groupe !

GONZAI : Cette proximité avec des groupes, tu l’as également vécu, tu as partagé des tournées.

PHILIPPE MANOEUVRE : Oui, mais c’était pas celles de Frank Zappa…Et c’est bien dommage, parce que Zappa avait une attitude unique et des commentaires formidables qui rythment le papier de Paringaux. Ca commence dans une chambre d’hôtel. Zappa tient une tasse de thé, le petit doigt en l’air, et il dit à Paringaux : « Regarde, cette chambre a eu son compte ».Et Paringaux décrit le furieux capharnaüm Mothers.

Quand je suivais des groupes, c’était déjà plus calme. Le cirque du rock’n’roll avait déjà aménagé la piste. Moi j’avais le droit à Jimmy Page et son sac de linge sale que je croisais à la laverie, contre toutes attente. En tournée, tu as un moment off et tu te dis « Bon, va quand même falloir que je lave mes fringues ». Alors tu sors du 5 étoiles où la maison de disque te loge et tu fonces à la laverie la plus proche, avec ton sac de linge sale. Et là, sur qui je tombe : Jimmy Page qui fait la même chose. Coup de bol, j’ai sur moi une lettre de Philippe Paringaux, qui était très proche de Page. Jusqu’au moment où Jimmy Page est parti avec madame Paringaux, Charlotte, qui est devenue la mère de sa fille, Scarlett. Entre Rock & Folk et Led Zeppelin, il y a toujours eu de vrais liens comme on dit. Je n’ai jamais croisé Jimmy Page sans qu’il ne me demande des nouvelles de Paringaux. En attendant, dans cette laverie, Page est clairement dans l’héroïne. Il a les yeux chinois. Je lui file la lettre. Il n’a pas vraiment les yeux en face des trous mais je tiens la fin de mon article. Le crépuscule du dieu, etc.

Quand je suivais des groupes, c’était déjà plus calme. Le cirque du rock’n’roll avait déjà aménagé la piste. Moi j’avais le droit à Jimmy Page et son sac de linge sale que je croisais à la laverie, contre toutes attente. En tournée, tu as un moment off et tu te dis « Bon, va quand même falloir que je lave mes fringues ». Alors tu sors du 5 étoiles où la maison de disque te loge et tu fonces à la laverie la plus proche, avec ton sac de linge sale. Et là, sur qui je tombe : Jimmy Page qui fait la même chose. Coup de bol, j’ai sur moi une lettre de Philippe Paringaux, qui était très proche de Page. Jusqu’au moment où Jimmy Page est parti avec madame Paringaux, Charlotte, qui est devenue la mère de sa fille, Scarlett. Entre Rock & Folk et Led Zeppelin, il y a toujours eu de vrais liens comme on dit. Je n’ai jamais croisé Jimmy Page sans qu’il ne me demande des nouvelles de Paringaux. En attendant, dans cette laverie, Page est clairement dans l’héroïne. Il a les yeux chinois. Je lui file la lettre. Il n’a pas vraiment les yeux en face des trous mais je tiens la fin de mon article. Le crépuscule du dieu, etc.

GONZAI : Peux-tu en dire un peu plus sur tes rapports avec Pascal Nègre ? Ça signifie quoi exactement « abattre le marteau » ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Pascal Nègre arrive à la tête d’Universal peu après que je devienne le rédacteur en chef de R&F. Au début, il appelait mon patron plusieurs fois par mois pour l’engueuler. « Qu’est ce que c’est que cette couv’ des Rolling Stones encore ? Est-ce que vous êtes au courant qu’on vient de signer No One Is Innocent ? Est-ce que vous êtes au courant qu’on pourrait passer beaucoup de publicité dans Rock & Folk si vous nous aidiez avec No One ? ». C’est un vrai exemple que je cite, là. Mon patron m’avait raconté la conversation. On pouvait se permettre d’en rire parce que les ventes de Rock & Folk restaient assez insolentes. Mais Nègre met un nouveau système en place : pas de bonnes chroniques ? On coupe la pub ! Six mois durant, R&F est privé de pub Universal parce que Pascal Nègre n’a pas pas aimé une couverture sur Noir Désir ! Tout était dit, là…

GONZAI : Tu as toujours eu une image assez festive, mais tu as aussi un côté crépusculaire.

PHILIPPE MANOEUVRE : Quand j’écris de longs papiers, je suis toujours très angoissé. J’ai peur que la fête ne dure pas plus longtemps. Peur de vivre la fin de tout ça sans m’en rendre compte. Tiens, les Stones par exemple. J’arrête pas de dire « Il est minuit, docteur Jagger », « Combien de temps vont-ils tenir à ce rythme ? ». A ce moment-là, la plupart des grosses machines font des tournées de dingues. Les Stones en premier lieu. Ce que je ne sais pas, c’est qu’ils font ça grâce à une drogue surpuissante dont je n’ai pas encore idée : l’adrénaline…

GONZAI : Ton arrivée dans la critique rock a lieu au début des années 70. T’as pas eu l’impression d’assister à son enterrement, voire aux débuts de « l’industrie du cool » si peu appréciée du Lester Bangs incarné par Philip Seymour Hoffman dans Almost Famous ?

PHILIPPE MANOEUVRE : de toute façon, quand j’arrive, tout le monde me dit que c’est fini, terminé. On me raconte que trois ans avant, c’était une gigantesque fête. Dès 73, on me parle déjà des « glorieuses années 60 ». Beaucoup sont déjà dans la nostalgie. Le commerce reprend ses droits. Moi j’arrive, j’ai 20 ans, je suis avec les Stones et Led Zeppelin et je peux vous assurer que c’était encore très festif. Puis je vois arriver Dr. Feelgood et je pars en tournée avec eux. On fait Paris-Grenoble en camionnette et je crois qu’on se connaît mieux à l’arrivée qu’après un entretien de 20 minutes entre deux autres journalistes lors d’un plan promo. Juste avant de partir avec Dr. Feelgood, j’interviewe les Runaways. Gros événement ! Ces quatre filles sont les quatre premières meufs qui font un groupe. On n’avait jamais vu un truc pareil. On savait qu’il y avait eu Fanny, le groupe de hard américain, mais on ne les avait jamais vues, ces meufs. Je suis littéralement en extase devant Joan Jett, Sandy West, Cherie Currie et Lita Ford. J’ai même une photo avec elles s’il faut le prouver. Les filles me regardent en se demandant qui est cet olibrius de rock critic qui trouve génial tout ce qu’elles disent. On voit que je suis au septième ciel (Rires). Je raconte tout ça à Lee Brilleaux et Wilko Johnson de Dr Feelgood. Je leur dis que les Runaways, c’est 4 filles et aucun mec. Lee Brilleaux est totalement incrédule et me sort « C’est quand même pas une meuf à la batterie, si ? Elle va se prendre les baguettes dans les roploplos ! ». On en est là, en 1976. Depuis, Lee est mort. Paix à son âme parce que c’était un super chanteur de rhythm’n’blues, de blues, de rock’n’roll. Un grand fumeur et un grand descendeur de bières. Je n’essaye pas de faire passer de message, mais je constate que tous mes copains qui fumaient deux paquets par jour sont aujourd’hui morts d’un cancer. Je le dis à vos lecteurs. Faut quand même à un moment regarder la mort en face. Je fume parfois une cigarette mais j’essaye de mettre le moins de tabac possible dedans.

GONZAI : Tu ne bois plus non plus.

GONZAI : Tu ne bois plus non plus.

PHILIPPE MANOEUVRE : J’ai arrêté de boire il y a 20 ans et ça m’a sauvé la vie. Je serai mort si j’avais continué. Quand j’ai arrêté, c’était l’an 2000. Je vivais une histoire avec Virginie Despentes et on n’avait pas envie que ça finisse mal. C’était pourtant bien avant l’affaire Cantat, mais on voulait pas que ça se termine affreusement. On a voulu se donner une chance, on a décidé de ne plus boire d’alcool. « Et pas de coke non plus », avait ajouté la Despentes, en mode Henry Rollins, ah ah ah !

« De toute façon, je suis à New York, j’ai 20 ans et je suis en studio avec Blue Öyster « fucking » Cult. Pourquoi aller me faire chier à prendre de la drogue en plus quand le groupe m’en propose ? »

GONZAI : La critique rock t’a t-elle mené aux excès ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Oui, bien sûr. Ca commence dès mes débuts. On nous propose de la coke partout. Coke en studio avec Blue Öyster Cult, à New-York. Le groupe répète, répète, répète. Ils refont le morceau Career of Evil plusieurs fois, c’est très pénible. On est tous là, au studio Columbia, en plein enregistrement de l’album « Secret Treaties ». Là où Bob Dylan a enregistré « Highway 61 revisited ». Là où Miles Davis a enregistré « Kind of Blue ». Et donc je suis là, avec Blue Öyster Cult, dans le studio où Miles a enregistré Freddie Freeloader. A un moment, tout le groupe se retire dans un coin de la pièce. C’est Allen Lanier, le clavier, qui fait les petites lignes de coke. Il me demande si j’en veux. Je décline. J’ai pas envie. Je me dis « Et si je tombais mort comme Jimi Hendrix ? ». Et là, je me rends compte que je suis de la génération qui commence à comprendre qu’il peut y avoir des problèmes avec la drogue. De toute façon, je suis à New York, j’ai 20 ans, je suis en studio avec Blue Öyster « fucking » Cult. Pourquoi aller me faire chier à prendre de la drogue en plus ? Je suis déjà au paradis. La coke, je vais quand même y arriver. Plus tard. Vers 77, année punk. C’est là où tout le monde commence à se mettre très sérieusement à la dope. Dans mon souvenir, la coke arrive au festival d’Orange, en 75 ou 76. François Ducray de R&F a un pass backstage, pas nous. Et il nous dit « Les gars, il y a au catering un aquarium rempli de coke. Les mecs mangent des fraises qu’ils trempent dans la coke ». On lui demande s’il peut nous en ramener un peu, pour essayer. Il n’est qu’une heure du matin mais on a encore John Cale, Procol Harum et Tangerine Dream à voir jusqu’à l’aube. On n’a aucune idée des effets que ça va nous faire. Voilà Ducray qui revient avec de la cocaïne plein la main et une petite paille. Snif, snif. On est là, dans les barrières. Personne n’a idée de ce qu’on fait. La plupart des gens ignore encore l’existence de cette drogue en France. C’était un truc d’élite pour le personnel du festival et les musiciens. La première fois que tu prends de la coke, t’es bien. On a fini le festival dans un autre monde. La drogue, je l’avais aussi remarquée lors de ma tournée avec Lou Reed. Les roadies allaient ranger le matos dans les camions après le concert mais avant, un mec arrivait avec un couteau, sortait un sachet de coke et faisait des petites pointes pour tout le monde. Ensuite ils allaient remettre les deux tonnes d’amplis dans le camion. Et ils se refaisaient une petite pointe une fois le job terminé, pour rouler jusqu’au concert suivant. Ca marchait comme ça, le rock, à l’époque.

GONZAI : Finalement, t’es pas vraiment un mec dangereux, si ?

GONZAI : Finalement, t’es pas vraiment un mec dangereux, si ?

PHILIPPE MANOEUVRE : J’ai réalisé plein de choses en écrivant ma biographie. Notamment que je ne suis pas un voyou. Pour le fameux concert des Stones à Bruxelles en 73 au Forest National, c’est moi qui envoyait les places aux journalistes. J’avais 60 billets à envoyer, et il n’y avait que 59 journalistes. Quand je me suis retrouvé avec la dernière place, si j’avais été un voyou, je serais parti en loucedé avec la place. Là, je suis allé voir ma boss à RTL pour lui dire qu’il restait une place. Elle me répond « ça vous dirait d’y aller, à ce concert, mon petit Manoeuvre ? ». Comme disait Gainsbourg : nous avons une éthique. Le vol n’en fait pas partie.

« Chaque fois que je repense à moi dans un de mes appartements, je suis en train de taper des chroniques de disques. Un jour, on m’a dit « Tu n’es qu’un galérien du papier » »

GONZAI : Ce dont on parle trop peu je trouve, c’est de ta force de travail. Tu as produit énormément de choses pendant ta carrière.

PHILIPPE MANOEUVRE : C’est vrai. Quand mes amis venaient me voir pour sortir, je leur disais souvent non. J’ai cette image de moi, rue Jean Beausire à la Bastille, tapant sur ma machine la chronique de « Zuma » de Neil Young. Je me souviens très très bien de celle-là entre toutes. Je me vois aussi rue Albert Thomas, tapant la chronique du premier Police. Chaque fois que je repense à moi dans un de mes appartements, je suis en train de taper des chroniques de disques. Un jour, on m’a dit « Tu n’es qu’un galérien du papier ». C’était Pierre Benain, qui avait organisé le concert des Sex Pistols au Chalet du Lac en 76. Lui avait très vite pris de la hauteur avec la rock critique. Il préférait organiser des concerts des Cramps, Joy Division, Gang of Four aux Bains-douches ou au Palace avec The B52’s plutôt que de se faire chier à Rock&Folk. Il rencontrait exactement les mêmes gens, mais il n’avait pas à écrire sur eux derrière. En plus, tous les groupes étaient sympas avec lui. Il n’était plus l’ennemi rock critic mais l’organisateur qui apportait le gig. Benain m’invitait à tous ses concerts, donc j’ai vu tout ça. Joy Division aux Bains-douches, c’était un truc bouleversant, unique, une expérience totalement folle à bien y repenser. Mais c’est vrai que quand je repense à mes appartements, je me revois systématiquement tapant, tapant, tapant pour écrire des papiers. A force, tu deviens forcément moins mauvais. C’est comme un mec qui répèterait sa guitare tous les jours. Quand je tapais pas, je lisais les bouquins que Garnier me ramenait des Etats-Unis. Ou les nouveaux polars qui commençaient à arriver. Je lisais aussi Hunter S. Thompson que je faisais traduire pour Jean-Pierre Dionnet et la collection Speed 17. J’étais totalement immergé. Je correspondais avec Thompson. A l’époque, on ramait sec pour traduire ses écrits. Aujourd’hui tu tapes un mot anglais ou une expression sur Google et tu vois de suite qu’il s’agit d’un bouton de manchette porté dans des fraternités américaines, mais à ce moment là, c’était beaucoup, beaucoup plus compliqué…

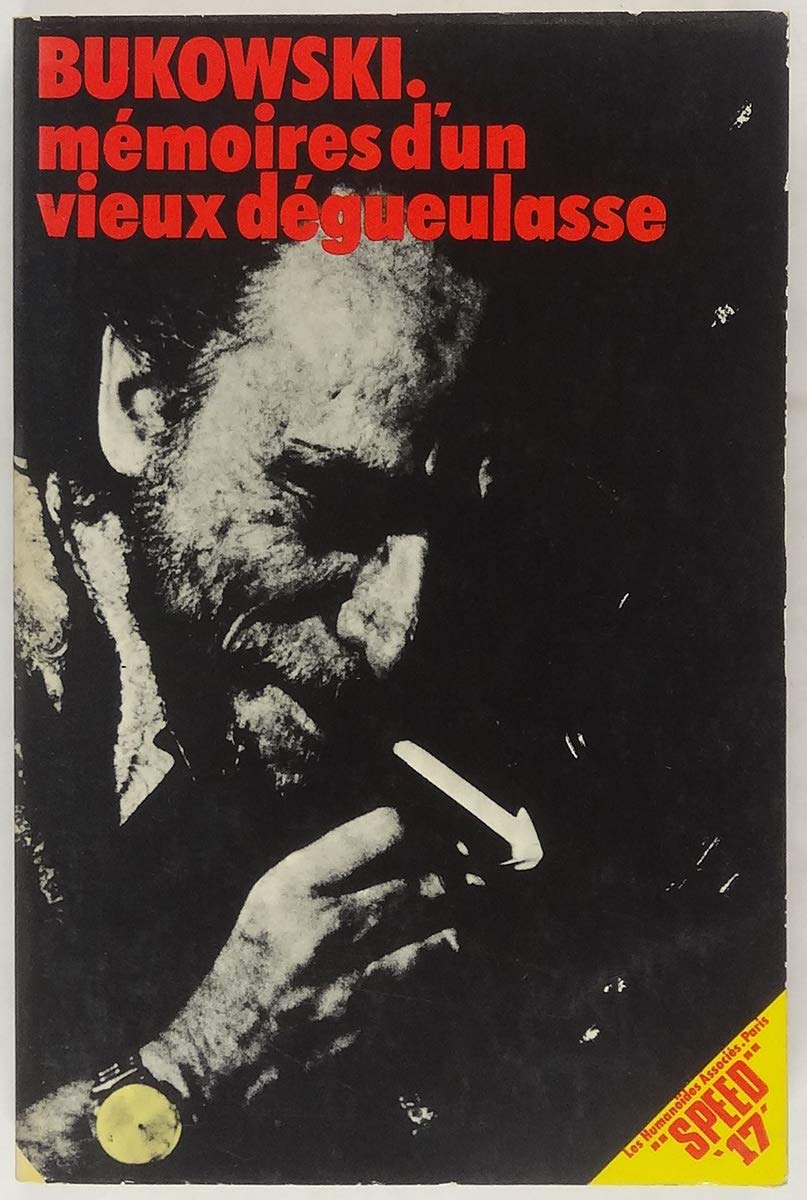

GONZAI : Ces traductions, cՎtait pour la collection Speed 17.

GONZAI : Ces traductions, c’était pour la collection Speed 17.

PHILIPPE MANOEUVRE : Oui. Parce que quand je n’écrivais pas pour Rock & Folk, j’essayais de faire autre chose. Mais j’avais peu de temps. Certains mois je rendais 60 gros feuillets pour R&F. Et pas des feuillets de 1500 caractères. Plutôt 2000 ou 3000. Je rendais aussi des papiers pour Métal Hurlant, et je supervisais les traductions chez Speed 17. Ca, c’était mon grand truc. J’avais le bouquin américain et des copains anglo-saxons qui m’aidaient. J’adore quand Boris Vian traduit les bouquins de Raymond Chandler à l’orée ces années 50, mais il faut avouer que parfois, il sautait trois pages. Aujourd’hui, on est plus dans la rigueur. C’est vrai que ces livres américains, on aurait pu encore mieux les traduire chez Speed 17. Mais chaque époque a ses génies. Je ne suis pas certain que les traductions actuelles de Bukowski auraient autant enflammé les foules que quand Garnier l’a fait pour la première fois. Et avec ce titre incroyable, « Mémoires d’un vieux dégueulasse », accouché par Etienne Robial, le maquettiste de Speed 17. Je me souviens qu’on se faisait un ping-pong verbal pour trouver la traduction de « Notes of a dirty old man ». Quand on a trouvé ce Mémoires d’un vieux dégueulasse, on a tout de suite su que c’était bon et que tout le monde allait se marrer. On savait aussi qu’on allait en choquer certains. Il y a ce côté aussi dans le rock. Si on peut choquer le bourgeois, on ne va pas se gêner. Obligatoire.

GONZAI : Critique rock, c’est souvent dire du bien, mais c’est aussi parfois défoncer des albums. Tu avais détruit le premier Ramones. Ou encore Blade Runner.

PHILIPPE MANOEUVRE : Blade Runner est devenu plus tard mon film favori, mais c’est pas grave. Je dois avoir chez moi les 10 versions qui existent, les director’s cut, l’intégrale, etc. Je connais les dialogues par coeur. Dans le film, il y a cette phrase fabuleuse : « Est-ce que ce sont vos questions ou est-ce qu’on les a écrites pour vous ? ». Ça parle particulièrement au critique rock que je suis. Ça m’a toujours semblé d’une grande acuité pour notre métier. Particulièrement aujourd’hui. Plus on m’interviewe sur des blogs ou sur des sites internet, plus on me demande avant l’interview les questions que je voudrais qu’on me pose. Je ne voyais pas du tout le métier de journaliste comme ça, quand j’ai commencé.

GONZAI : Rassure-moi, on n’a pas préparé cette interview avant de se rencontrer, si ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Je confirme que non.

GONZAI : A propos, comment préparais-tu tes interviews à tes débuts ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Paringaux m’avait conseillé de préparer 30 questions. « Si t’y vas seulement avec 20, tu risques de te retrouver très vite à sec ». D’autant que parfois, t’es à peine rentré que Ringo Starr balance tes 5 premières questions par un cinglant « Next ». Il m’a fait le coup mais j’avais énormément de questions derrière. A un moment il me fait « You’re good, you. Very good ». J’étais adoubé. Tellement adoubé qu’après, il m’a permis de rester deux jours avec lui. Tout ce qu’il faisait, j’étais là. Il voulait que je sois là. J’étais donc à la séance photo de Jean-Marie Périer, à RTL, etc. On était quelques-uns à l’avoir interviewé le matin et il n’en avait gardé que deux avec lui. Putain, j’étais avec un Beatles, quoi. J’étais avec Ringo ! Je voyais les réactions du fan club. Certains commençaient à l’engueuler parce qu’il ne se comportait pas comme un Beatles était supposé se comporter. L’attitude de Ringo me paraissait incroyable, moderne.

GONZAI : Une attitude opposée à celle de pas mal de musiciens des sixties?

PHILIPPE MANOEUVRE : Il faut savoir que dans les années 60, les musiciens sont considérés comme de la merde de chien. Littéralement. On leur dit « Mets toi là ! Souris ! Pleure ! Saute en l’air ! Plus haut ! Allez ça va, on en a assez, au revoir ! ». A l’époque, ce qui est important, c’est France Soir, c’est pas Polnareff. C’est Paris-Jour, c’est Paris Match. C’est pas Claude François. La presse de l’époque était surpuissante. Je parle de journaux qui avaient encore des lectorats énormes. France Soir, Paris Match. Certains médias étaient extrêmement puissants. Je le constate très vite. Quand j’arrive là-dedans, je suis un gamin, j’ai les cheveux en pétard et dès que je dis « Je suis là pour RTL », tout le monde m’ouvre la porte en grand. Je me retrouve dans les coulisses du Palais des sports où je vois Eddy Mitchell répéter son spectacle avec Charlie McCoy. En plus RTL coproduit énormément de spectacles rock. Je peux aller pratiquement partout et on m’ouvre la porte. Très vite, je me retrouve à aller voir Johnny Hallyday.

Je garde un souvenir ému de ce bonhomme de Johnny. C’est quand même un peu lui qui a allumé la mèche dans ce putain de pays. Bien sûr, les gens gueulent parce qu’un jour il est hippie, le lendemain il est hard-rocker, la semaine suivante il est biker. Les gens ne comprenaient pas que Johnny ne faisait qu’endosser tous les oripeaux de la pop anglo-saxonne. Il essayait en permanence de rester au top, au risque de devenir sa propre caricature. Sauf que de temps en temps, il sortait un album dément. Je pense notamment à « Rivière ouvre ton lit » où il porte un bandana et où il est accompagné par Steve Marriott et Peter Frampton. Les deux mecs vont tellement apprécier de jouer ensemble qu’ils vont continuer sans Johnny et monter Humble Pie. « Rivière ouvre ton lit » est un monument total. Le plus haut niveau.

Je garde un souvenir ému de ce bonhomme de Johnny. C’est quand même un peu lui qui a allumé la mèche dans ce putain de pays. Bien sûr, les gens gueulent parce qu’un jour il est hippie, le lendemain il est hard-rocker, la semaine suivante il est biker. Les gens ne comprenaient pas que Johnny ne faisait qu’endosser tous les oripeaux de la pop anglo-saxonne. Il essayait en permanence de rester au top, au risque de devenir sa propre caricature. Sauf que de temps en temps, il sortait un album dément. Je pense notamment à « Rivière ouvre ton lit » où il porte un bandana et où il est accompagné par Steve Marriott et Peter Frampton. Les deux mecs vont tellement apprécier de jouer ensemble qu’ils vont continuer sans Johnny et monter Humble Pie. « Rivière ouvre ton lit » est un monument total. Le plus haut niveau.

« Tu vois, là, le canapé où t’es assis, il a reçu Sid Vicious et Jimi Hendrix. Contrairement à toi, eux étaient des vrais voyous et je ne pense pas que t’aurais aimé passer la soirée que j’ai passée avec eux »

GONZAI : Au cours de ta carrière, quelles étaient tes relations avec les maisons de disques ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Il y avait des gens qui m’adoraient, d’autres qui me détestaient. Comme dans n’importe quel boulot finalement. Je suis devenu copain très vite avec certains grands du disque comme Jacques Wolfsohn. Un homme qui a quand même signé Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Françoise Hardy chez Vogue. Pour moi, c’est le plus grand. Niveau signatures on peut difficilement faire mieux. Wolfsohn était le papa du batteur de Taxi Girl. Jacques était un vrai grand ami. On avait des grandes discussions passionnelles du genre « Est-ce que le premier album d’un groupe est forcément son meilleur ? ». C’est le cas des Doors. Ou est-ce qu’un groupe se bonifie avec le temps ? Comme Téléphone dont le premier album est le moins bon du groupe. On pouvait passer des nuits à s’engueuler passionnément. Les gens qui s’occupaient du rock dans les maisons de disques étaient tous des jazzmen. Je veux dire des fans de jazz, des mecs qui avaient de la feuille. Eddie Barclay, c’est l’exemple typique. On s’entendait bien. Un jour, je suis chez lui et il me dit « Tu vois, là, le canapé où t’es assis, il a reçu Sid Vicious et Jimi Hendrix. Contrairement à toi, eux étaient des vrais voyous et je ne pense pas que t’aurais aimé passer la soirée que j’avais passée avec eux. C’était des gangsters. Le Jimi Hendrix, ton héros de la guitare, c’était un gangster. Et ton Sid Vicious, là, pas mieux ». Mais en dépit de ces réticences, il les avait signé quand même. Il avait su se dire que leur musique était tellement puissante, su se dire « je veux avoir ça dans ma maison de disques ! ».

A un moment donné, Eddie Barclay était le seul en Europe à avoir les Sex Pistols. C’est lui qui inondait tous les pays avec le 45 tours Pretty vacant. Les Pistols ne signeront chez Virgin que pour God save the queen. Les mecs qui étaient à la tête des maisons de disques, c’était presque des collectionneurs de timbres. Comme Ahmet Ertegun chez Atlantic qui voulait absolument avoir AC/DC. Chez Pathé Marconi, Philippe Constantin était plus bizarre. Il était cyclothymique, bipolaire. Il pouvait t’envoyer une limousine pour aller voir un concert de Fela. Un soir je reçois un coup de fil « Tu fais quoi ? ». « Ben, il est 23h… ». « Regarde par la fenêtre ! Tu vois quoi ? Une grosse limousine blanche. Ben tu la prends de suite, ils t’attendent pour venir au concert de Fela ». Je monte dans la limo qui m’emmène rue de Ponthieu où Fela et ses amis donnaient un concert incroyable jusqu’à 4 heures du matin. Donc merci Philippe Constantin.

A un moment donné, Eddie Barclay était le seul en Europe à avoir les Sex Pistols. C’est lui qui inondait tous les pays avec le 45 tours Pretty vacant. Les Pistols ne signeront chez Virgin que pour God save the queen. Les mecs qui étaient à la tête des maisons de disques, c’était presque des collectionneurs de timbres. Comme Ahmet Ertegun chez Atlantic qui voulait absolument avoir AC/DC. Chez Pathé Marconi, Philippe Constantin était plus bizarre. Il était cyclothymique, bipolaire. Il pouvait t’envoyer une limousine pour aller voir un concert de Fela. Un soir je reçois un coup de fil « Tu fais quoi ? ». « Ben, il est 23h… ». « Regarde par la fenêtre ! Tu vois quoi ? Une grosse limousine blanche. Ben tu la prends de suite, ils t’attendent pour venir au concert de Fela ». Je monte dans la limo qui m’emmène rue de Ponthieu où Fela et ses amis donnaient un concert incroyable jusqu’à 4 heures du matin. Donc merci Philippe Constantin.

GONZAI : On parle beaucoup de rock blanc, mais tu es aussi évidemment un grand amateur de musique black.

PHILIPPE MANOEUVRE : Bien sûr. Francis Dordor était le thuriféraire du reggae. Un jour je le vois arriver de Londres au bord de l’hystérie : il vient de rencontrer Bob Marley. Eudeline, Dordor, Manœuvre… On était tout le temps fourrés ensemble. Christian Lebrun aussi, qu’on voyait le soir aux concerts. Et puis j’allais au bureau de R&F presque tous les jours. Ça les énervait un peu, ils avaient pas forcément envie de me voir. Je faisais de la présence. Le soir, je faisais même les poubelles de la rédaction pour récupérer des photos libres de droit. Philippe Paringaux était blasé, il avait ce côté grande dame. Il voyait arriver des photos de Duke Ellington, Johnny Winter, Black Sabbath… Et il les foutait toutes à la poubelle. Le soir, je fouillais dans la poubelle et je ressortais les meilleures photos. Je les ai gardées chez moi et remises dans la photothèque de R&F quand je suis devenu rédacteur en chef, en 1995.

GONZAI : Justement, tu deviens le rédacteur en chef du magazine en 1993. Tu deviens le patron, c’est toi qui va devoir prendre les décisions. Comment vis-tu ce changement de statut ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Je deviens chef de bande. Ce que je deviens assez naturellement. Peu après mon arrivée, je vis un premier coup dur pour le rock : le suicide de Kurt Cobain en avril 94. Personne ne comprend pourquoi ce mec qui a un bébé, une belle femme et qui écrit des chansons aimées par la planète entière se fout en l’air. C’est le gamin magique qui se tire une balle, et ça, ça jette un trouble. L’autre coup dur, ce sera l’affaire Cantat en 2003 qui décapite le rock français. On s’est rendu compte à ce moment-là que Noir Désir était l’arbre qui cachait une forêt où il n’y avait qu’un seul arbre.

« A propos, j’ai vu dans votre interview de Christophe Conte que les mecs de Rock & Folk étaient jaloux des Inrocks. Dis, Christophe, t’as vu ta gueule ? Non, mais honnêtement, comment on peut dire ça ? »

GONZAI : Cette deuxième partie des années 90 n’est pas forcément la période la plus glorieuse du magazine. Qu’est ce qu’il s’est passé ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Moi j’aime bien cette époque. Quand j’arrive, je ne comprends pas à quel point le monde a changé. Je viens de la télé, des enfants du rock. Et j’ai cette notion basique : plus t’as quelqu’un de connu à la une, plus ça va faire de l’audience. Quand je deviens rédacteur en chef, je fais une de mes premières couvertures avec Tina Turner. Catastrophe des ventes. Je me rends compte que pendant que j’étais à la télévision, le monde est devenu « Inrockuptibles ». Les Inrocks ont repris le dossier à leur façon et il va falloir ramer derrière. A propos, j’ai vu dans votre interview de Christophe Conte que les mecs de Rock & Folk étaient jaloux des Inrocks. Dis, Christophe, t’as vu ta gueule ? Non, mais honnêtement, comment on peut dire ça ? C’est vrai que les temps changent, que le monde change. Il y a des époques où ça avance, et d’autres où on passe au crible tout ce qu’il y a eu avant, des 13th Floor Elevators aux Seeds en passant par Tim Buckley. Les années 90, c’est un moment où il devient possible de reparler du passé. Pendant les années 80, on n’avait pas le droit de parler des Beatles ou des Stones. C’était fini. J’arrive donc en plein milieu des années 90. Les Inrocks sont un bon journal, avec de sacré bonnes interviews. Alors que nous, chez Rock & Folk, c’est parti dans tous les sens. Vers la mode. Vers le scandale avec des couvertures aberrantes.

GONZAI : Comme celle avec Samantha Fox dans les années 80 ?

GONZAI : Comme celle avec Samantha Fox dans les années 80 ?

PHILIPPE MANOEUVRE : C’est vrai qu’ils avaient fait ça en mon absence… J’étais plus là. C’était Jacques Colin le rédacteur en chef. Jacques Colin qui deviendra plus tard le rédacteur en chef de Voici ! Pardonne, mais n’oublie jamais… A un moment, Koechlin et Paringaux, étonnés eux-mêmes d’être encore à la tête d’un journal de rock, prennent un jeune mec. Alors qu’ils avaient plein de mecs talentueux dans l’équipe de l’époque : François Gorin, Michka Assayas, Laurent Chalumeau… Mais non, ils choisissent Jacques Colin qui va inventer le journalisme rock scandale. Il demande à une fille journaliste très sympa d’aller interviewer Bashung. « Demande lui s’il se dope, tâche de savoir ce qu’il prend comme coke, est-ce qu’il se fait des speedball, qu’est ce qu’il picole, etc ». L’idée, c’est d’avoir une espèce de lexique de la défonce. Bashung est très choqué. Et moi, quand je reprends la rédaction en chef de R&F, je découvre que grâce à Jacques Colin, on n’a plus accès aux Rita Mitsouko, à Bashung et à plein de groupes outrés. Je vais prendre mon bâton de pèlerin pour convaincre ces groupes de s’exprimer à nouveau dans le magazine.

GONZAI : A t’entendre en tout cas, on sent bien qu’Inrocks et Rock & Folk n’avaient pas le même ADN.

PHILIPPE MANOEUVRE : Quand j’arrive, il n’y a pas de doute possible. Les Inrocks sont les « leaders of the pack ». Les maisons de disques les aimaient beaucoup. Certains artistes leurs sont redevables, c’est évident. Houellebecq dit avoir été découvert par eux. C’est le journal qui l’accompagnait. Il ne savait même pas que R&F continuait à paraitre. Dans les années 90, les Inrocks avaient la porte ouverte chez Björk. Des artistes comme PJ Harvey étaient très labellisés Inrocks. Les Inrocks offraient à leur lectorat un mode de vie, un regard extérieur, un dandysme élevé en système. Bravo à eux, très bien. Moi je vais les contrer en utilisant des énergies différentes. Nous allons enfoncer le clou du rock’n’roll. Dans un premier temps, je m’appuie sur des musiciens devenus rock critics, Vincent Palmer de Bijou et Jérôme Soligny. Quand Despentes se met à écrire régulièrement dans Rock&Folk, j’ai soudain une rédaction bourrée de filles : Agnès Léglise, Busty, Georgina Tacou, Isabelle Chelley sans compter les photographes, Muriel Delepont, Marion Ruzniewsky, Carole Epinette, Chloe des Lysse, pardon à celles que j’oublie.

GONZAI : Musicalement, vous aviez aussi des points de vues différents.

PHILIPPE MANOEUVRE : Contrairement aux Inrocks, on a bien aimé le premier Daft Punk, et on l’a écrit sur six pages ! Six pages où Eudeline dit que c’est énorme les Daft, que ces mecs ont tout compris et que dans dix ans, ils embaucheront des chanteurs. Ce qui n’a pas raté. En 95, je rentre d’un voyage à New-York avec des gens des Inrocks. Ils sont trois. A l’époque, ils ont vraiment table ouverte partout, les maisons de disques leur déroulent le tapis rouge. S’ils disent « On vient à trois, un mec qui regarde, un mec qui écoute et un mec qui filme », ça ne pose aucun problème, les maisons de disques donnent leur aval. On est tous là, à l’aéroport à attendre nos valises et soudain un des mecs des Inrocks dit « Je ne vous attends pas, je fonce à Versailles, je dois aller à la messe ». Et là, la messe est dites si vous me pardonnez l’expression.

GONZAI : C’est quoi, finalement, vivre rock à cette période là ?

PHILIPPE MANOEUVRE : Je ne sais pas mais à R&F, je suis avec une bande de rockers. Certains sont toxicos. Poudre. Deux vont y laisser leur peau. Il y en a un troisième qu’on va réussir à sauver. Un jour, je vais voir Philippe Koechlin (qui avait fondé le magazine avant de passer la main) pour lui dire que j’ai des junkies dans l’équipe. Immédiatement, il me dit « Tu ne peux rien faire. C’est même pas la peine d’essayer. Tu les vires, tu les fous dehors. Coupe la racine parce qu’ils vont gangréner toute l’équipe ». Ca ne rate pas, j’en trouve un assez prosélyte qui propose des pointes pour tout le monde dans les toilettes. Je le chope, je le vire. Un autre essaye de voler le walkman d’un des mecs en train de décrypter son article. Il essaye de lui piquer le walkman alors que l’autre a le casque sur les oreilles, tu vois un peu le désespoir du truc.

GONZAI : Certains vont s’en sortir ?

PHILIPPE MANOEUVRE : On fait tout pour. On les aide. Ceux qui veulent, on en parle. Celui qui a survécu me dit encore merci de l’avoir foutu en face de la réalité et d’avoir dit stop, ça suffit, pas ici. C’était difficile, parce que j’étais pas non plus monsieur parfait. Je suis pas là à jouer le père la morale. Et j’ai un problème d’alcool en plus, à l’époque.

GONZAI : Mais t’es le boss, puisque t’es le rédacteur en chef du journal. Tu as donc des contraintes.

PHILIPPE MANOEUVRE : Je suis le boss. Et il faut que ça parte à l’heure à l’imprimerie.

GONZAI : Quelle est la stratégie quand tu deviens rédacteur en chef de R&F ?