« Je viens à Paris le 3 novembre pour la sauterie du livre sur les 50 ans de Rock & Folk, ne me demandez surtout pas pourquoi. On peut se voir à ce moment-là : avant, après où le lendemain ». Nous avons opté pour avant. Avenue de Flandre, face à la sortie 2 de la station Crimée, j’attends Philippe Garnier, un disque de Tony Truant sous le bras, lui qui m’avait dit, plus tôt dans la journée que « ce serait chouette de lui en filer un ». Ça me servirait de signe de reconnaissance, comme dans ces blind dates où l’on met une rose à sa boutonnière.

« Je viens à Paris le 3 novembre pour la sauterie du livre sur les 50 ans de Rock & Folk, ne me demandez surtout pas pourquoi. On peut se voir à ce moment-là : avant, après où le lendemain ». Nous avons opté pour avant. Avenue de Flandre, face à la sortie 2 de la station Crimée, j’attends Philippe Garnier, un disque de Tony Truant sous le bras, lui qui m’avait dit, plus tôt dans la journée que « ce serait chouette de lui en filer un ». Ça me servirait de signe de reconnaissance, comme dans ces blind dates où l’on met une rose à sa boutonnière.

Je n’ai pas vu de photo de l’homme depuis celles publiées en 2012 dans Slate. Je ne sais pourquoi, je m’attends à quelqu’un d’un peu massif, certainement à cause de cette image de bourlingueur que l’on s’en fait en lisant ses reportages où il trimballe des voitures de la Côte Pacifique à la Côte Atlantique, le coffre rempli de livres de poche. Mais non : l’homme est fin, voire frêle. Puis, autre surprise, il porte un chapeau. « Quelqu’un qui attend quelqu’un, ce doit être pour moi » fut sa première phrase. Nous nous sommes installés au café Le Cadre Noir. Ironique pour un journaliste dont le serpent de mer reste un article sur les chevaux de Western. Garnier ne pouvait être plus en France. Pendant que je commande, Garnier regarde le 10 pouces de Tony, ce qui nous permet d’entamer la conversation comme ceci :

Tony a enregistré ce disque à Lafayette en Louisiane avec C.C Adcock. Vous connaissez C.C Adcock ?

Oui, à cause de Trussart (James Trussart, luthier français basé à Los Angeles faisant « des guitares en fer », NDA). À chaque fois qu’il passe chez lui, ils m’appellent et on va bouffer. J’ai parlé pas mal avec lui quand il a produit l’album avec James McMurtry (« Complicated Game » sortie en 2015). J’adore le mec : à la fois c’est une arsouille, enfin, un filou terrible, mais il est vraiment doué. Il est toujours là à faire ma pomme, ma pomme, ma pomme… Il a enregistré un album, Lafayette Marquis, qui devait être produit par Jack Nitzsche. Ils l’ont commencé, passé un an et demi ensemble, peut-être deux. Nitzsche l’a complètement ruiné et ils n’ont fait qu’une chanson. Il le trimbalait : « Je veux aller à Londres », puis après « on va aller à Austin ». Au final, Nitzsche est mort et l’autre a fini son album en devant d’abord regagner de l’argent… Le résultat est très bon d’ailleurs.

C.C a l’air d’être une espèce de Hustler du Sud.

Oui, oui. Mais en même temps, il y a quelque chose derrière. C’est pas de l’arnaque. Mais tu connais Trussart ?

Non, je ne l’ai jamais rencontré.

C’était mon voisin. Bon, plus maintenant.

Parce que vous avez déménagé, ou parce qu’il a déménagé ?

Non, c’est moi qui ai déménagé. Je ne suis plus à Echo Park. Je vis dans un quartier moins intéressant.

Je me souviens de l’article pour Rock & Folk où vous racontiez que vous étiez voisins et qu’il vous a emmené dans cette grande convention de la guitare.

Un truc hallucinant pour moi, parce que je savais pas que ça existait ce genre de conneries. Mais c’est le genre de truc qui m’intéresse. Tous les trucs industriels, ça m’intéresse. Je ne m’y connais pas assez… Pour cet article, j’en ai bavé. Il me racontait des trucs sur les micros, les machins, etc. J’ai dû appeler des guitaristes en leur posant des questions. « Qu’est-ce qu’il m’a raconté là, je ne comprends rien ». Quand c’est Trussart, ça va parce qu’il daigne bien m’expliquer, mais quand c’est Daniel Lanois, avec qui j’ai passé toute une après-midi… C’était merveilleux. C’est la plus belle cassette que j’ai… D’ailleurs, je crois que je l’ai paumée. Puis Libé, pfff, ils en ont fait du Canigou. Mais même si j’avais eu ma longueur et tout ce que je voulais… Ce qui était formidable, c’est qu’il était dans une maison que je connaissais avant, qui était l’ancienne maison d’une actrice, près de chez moi, avec une piscine vide, très… Sunset Boulevard… Donc je la connaissais parce qu’au temps du punk il y avait des parties là-dedans. Assez marrantes d’ailleurs. Il l’a acheté et a tout refait. Devant, il avait dix motos, des bagnoles, puis il y avait des instruments, des fils et des amplis dans toutes les pièces, y compris sa chambre à coucher. C’était dingue, d’autant plus qu’il avait aménagé un studio dans le sous-sol.

Sur la cassette, on l’entend dire: « là, je me suis mis à la pedal steel, c’est le truc le plus difficile à jouer mais alors quand on arrive à faire des trucs… » Et il jouait. Pareil, il me montrait un petit Marshall de rien du tout et disait « Stairway to Heaven, c’est là-dessus qu’ils ont fait ça ». Et il jouait. À chaque fois qu’il parlait de quelque chose, il donnait un exemple. C’était vachement bien. Ça aurait été formidable si on avait filmé ça. Mais non seulement on l’a pas filmé mais en plus, je ne l’ai pas vraiment écrit.

Lanois a l’air d’avoir quelque chose avec les maisons. Ce que vous racontez rappelle le passage des Chroniques de Dylan où il explique comment, pour « Oh Mercy », il fait son studio dans une maison de la Nouvelle-Orléans.

C’est très marrant parce qu’il m’a raconté toutes les… tortures avec Dylan. Surtout le premier album qui s’est très mal passé. Ce qui est marrant, c’est que le livre de Dylan est sorti un an après que j’ai rencontré le mec, donc j’avais les deux sons de cloche. Et en fait, Dylan avait…

Compris la situation ?

Compris la situation. Mais il avait raison surtout. L’autre lui avait vraiment fait le disque dans le dos, pratiquement, bien qu’avec des choses positives. Il le forçait à écrire des chansons comme…

Il y a ce passage très beau où Dylan dit : « Daniel Lanois attend de moi que j’écrive des chansons comme Time They Are Changing, mais je ne peux plus : c’est à quelqu’un d’autre de les faire ».

Il lui a fait écrire une chanson, Man in the Long Black Coat. Dylan s’est confronté au vrai producteur, alors qu’il n’en avait jamais eu. Enfin, il avait des mecs qui rassemblaient des musiciens pour lui.

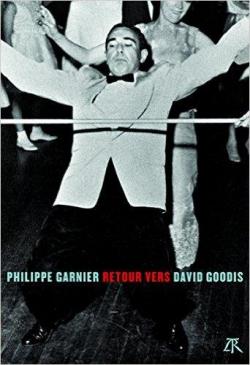

Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez retravaillé votre livre sur David Goodis ?

C’est l’occasion qui a fait le larron. C’est José-Louis Bocquet qui travaille chez Dupuis, donc dans la BD, que je connais depuis longtemps, qui est tombé sur la version américaine que j’ai faite du livre et qui a dit : « mais c’est un autre bouquin ça », alors qu’il avait toutes les éditions de la première version. Il a persuadé Alice Déon de la Table Ronde (et fille de l’auteur Michel Déon, Nda) qui a dit : « d’accord, je veux bien le sortir, mais je veux que ce soit un nouveau bouquin, pas une réédition ». J’ai dit « d’accord, mais il faut me payer pour ça. Parce que je me contenterai d’une avance normale, mais si je réécris tout, c’est du taf. » Elle a été d’accord et ça, ça m’a séduit parce que, ils n’ont pas mégoté. En plus de ça, elle a demandé : « comment pourrait-on le faire encore plus… nouveau ». Moi je ne voyais que des illustrations, parce qu’en 1984, quand j’ai fait la première version, j’en n’avais pas beaucoup. J’avais ce que le cousin m’avait filé, ce que les amis m’avaient filé, mais pas grand-chose d’autre. Quelques couvertures de pulp et c’est tout. Mais depuis, comme j’explique à la fin du livre, tout a été mis sur internet, c’est vraiment le « Goodis central », tout le monde peut se servir. Grâce au mec qui s’occupe de ces sites, j’ai eu des trucs en meilleure définition.

Le livre est très beau, la mise en page est superbe.

En effet. Ce que j’ai bien aimé c’est que j’ai dit : « des illustrations, d’accord, mais on va pas faire un cahier de 35 pages au milieu ». Alice a répondu : « on achètera le papier qu’il faudra. » Puis, un jour, je tombe sur une photo de Jerry Wald qui est une grande figure du bouquin. J’ai pris plus de plaisir à écrire sur lui que sur Goodis… J’avais déjà deux photos de lui, et une autre encore que j’adore où il est en salle de projo avec juste le faisceau et la gueule du projectionniste à côté, dans la cage. Elle est fabuleuse. C’est une photo Getty d’un photographe assez connu : Berg. Ça vaut une fortune. J’ai dû y renoncer pour la version américaine. Ce photographe, c’est Annie Leibovitz ou Disney : il te court après pour le moindre centime. J’avais laissé tomber. Mais un jour, je tombe sur une autre photo qui avait été prise pour Look. C’est Jerry Wald à son bureau avec Marilyn Monroe juste devant dans une robe moulante. Alice Déon me dit « on peut pas l’acheter ? » « Renseignez-vous ». Dix jours après, elle m’a envoyé un mail pour me dire « on a la photo ». Ça m’a un peu bluffé, ça. J’ai pas l’habitude des gens qui ont un peu… de style. Je sais pas s’ils savent vraiment vendre un livre comme ça parce que c’est tout de même assez alambiqué : c’est une réflexion sur un travail… Alambiqué comme beaucoup de choses que je fais. Mais je me suis pris au jeu : ça aurait dû me prendre trois mois et ça m’a pris un an.

En effet. Ce que j’ai bien aimé c’est que j’ai dit : « des illustrations, d’accord, mais on va pas faire un cahier de 35 pages au milieu ». Alice a répondu : « on achètera le papier qu’il faudra. » Puis, un jour, je tombe sur une photo de Jerry Wald qui est une grande figure du bouquin. J’ai pris plus de plaisir à écrire sur lui que sur Goodis… J’avais déjà deux photos de lui, et une autre encore que j’adore où il est en salle de projo avec juste le faisceau et la gueule du projectionniste à côté, dans la cage. Elle est fabuleuse. C’est une photo Getty d’un photographe assez connu : Berg. Ça vaut une fortune. J’ai dû y renoncer pour la version américaine. Ce photographe, c’est Annie Leibovitz ou Disney : il te court après pour le moindre centime. J’avais laissé tomber. Mais un jour, je tombe sur une autre photo qui avait été prise pour Look. C’est Jerry Wald à son bureau avec Marilyn Monroe juste devant dans une robe moulante. Alice Déon me dit « on peut pas l’acheter ? » « Renseignez-vous ». Dix jours après, elle m’a envoyé un mail pour me dire « on a la photo ». Ça m’a un peu bluffé, ça. J’ai pas l’habitude des gens qui ont un peu… de style. Je sais pas s’ils savent vraiment vendre un livre comme ça parce que c’est tout de même assez alambiqué : c’est une réflexion sur un travail… Alambiqué comme beaucoup de choses que je fais. Mais je me suis pris au jeu : ça aurait dû me prendre trois mois et ça m’a pris un an.

Du coup, vous avez rechapitré le livre, fait des ajouts ?

C’est une chose que j’avais faite dans la version américaine et j’ai vraiment trouvé que ça marchait mieux. La version française se concentrait sur « ma quête ». La chronologie, c’était la chronologie de mes recherches. Puis, comme je commence jamais un article ou un bouquin au début, je commençais le livre à Philadelphie, dans la bagnole, à la recherche de la maison de Goodis. Mais après ce chapitre, c’était assez difficile à suivre.

Bon, ce que j’ai changé surtout, c’est le ton. Parce qu’en 1983- 1984 c’est la fin de ma période ramenard. J’avais mes articles dans Rock & Folk, mes articles dans Libé, ce qui m’avait donné beaucoup de mauvaises habitudes. Quand on a une tribune, c’est à la fois formidable parce que cela te permet beaucoup de choses, et, dans le tas, il y a des choses bien, mais aussi beaucoup de merdes. Donc, ce côté-là dans le premier livre, je n’aime pas. C’est comme beaucoup d’article dans Rock & Folk : je peux pas les relire. Ça me fait mal.

Ce qui est amusant, c’est que dans ce livre, il y a quelque chose qu’on trouve peu dans vos écrits habituels. Par exemple, le chapitre sur les nouvelles de Goodis, publiées dans les Pulp consacrées aux pilotes de guerre, est très factuel.

Alors là, pour le coup, il y a beaucoup de rajouts. C’est-à-dire qu’en 1983, tout ce que j’avais pu avoir, ça venait du Scrapbook (cette phrase demande – plus que les autres – une explication : l’une des sources d’information principales de Garnier sur Goodis est un livre dans lequel sa famille retranscrit les grands événements professionnels et personnels de la vie de l’auteur, Nda). C’est la pierre philosophale de son histoire. C’est ce qui m’avait alerté sur les pseudonymes qu’il utilisait. Pendant trente ans, j’ai cru que les pseudonymes Lorgan C. Claybourne où Ray P. Shotwell, c’était Goodis. Mais en fait, j’ai découvert très récemment, à cause d’un autre biographe, le biographe d’un auteur ayant bossé dans ces Pulp, un avocat, une espèce de chien de chasse… Bref : il a établi le fait irréfutable que ces pseudos appartenaient à l’éditeur et qu’ils étaient distribués : « Tiens, toi tu vas faire un Claybourne ». Il y a même un mec aux États-Unis qui a fait une bibliographie, un truc d’enfer de moine copiste… En plus, ça n’a aucun intérêt parce qu’elles sont illisibles ces nouvelles. Autant, les nouvelles publiées dans Manhunt, c’est souvent bien meilleur que ses romans, autant les trucs d’aviation, les trucs de guerre et les trucs de sport, c’est écrit mais… puis les histoires sont même pas biens. Moi, ce qui m’intéressait dans ce chapitre, c’est de parler des Pulp, parce que les Français ne savaient pas ce que c’était.

« Ce qui m’intéresse c’est : « pourquoi c’est populaire, pourquoi ça marche, comment ça a été fabriqué » ? »

Je me souviens que Fasquelle chez Grasset adorait mon bouquin. Mais il ne l’a pas eu parce qu’il m’a foutu les jetons. Fasquelle c’était le genre à sortir son chéquier au déjeuner, donc pas du tout mon genre à moi. Comme un con, je suis parti comme une jeune vierge chez un éditeur pour suivre quelqu’un qui s’est cassé avant même que mon livre soit publié. Tu vois le truc : le bouquin a été plus ou moins abandonné. J’aurais dû aller avec Fasquelle. Bref. Mais Fasquelle adorait le bouquin à cause de ce chapitre-là. Il a été élevé à New York à la période où Goodis publiait, et il avait lu ces trucs étant gosse. Il s’était jamais posé la question de comment les pulps étaient faits, ni comment étaient apparus les livres de poche. Cet aspect-là, ça m’intéressait beaucoup. Les gens qui lisaient des séries noires ne savaient pas qu’on avait donné le synopsis du Démon dans la Peau à Jim Thompson. Quelqu’un lui a dit : tiens, tu vas écrire ça. Il a ramené un truc complètement hors sujet mais… Tout cet aspect, ça me semblait intéressant. Il y avait que des gens comme Gueriff, rédacteur en chef du magazine Polar, qui était branché là-dessus. Mais ils n’en parlaient pas, pas comme ça. Eux, ils étaient dans le mythe et entretenaient le mythe, le nébuleux, le mystère. Moi, ce que j’aime, ce sont les secrets de fabrication, l’arrière-cuisine ; mettre les mains dans le cambouis, voir comment ça marche. C’est pour cela que j’aime bien les bestsellers. J’aime bien parler de Thomas Harris du Silence des Agneaux alors que c’est pas mon genre de littérature. Ce qui m’intéresse c’est : « pourquoi c’est populaire, pourquoi ça marche, comment ça a été fabriqué » ? Voilà : ça, c’est ma nature. Pareil, quand je discute avec des écrivains, ou des musiciens comme J.J. Cale. J.J. Cale, il démontait la montre et il te la remontait devant toi en te disant « je vois pas pourquoi ils aiment ça parce que regarde, c’est overdub de overdub puis écoute là, c’est comme si il y avait du scotch ». Moi, j’adore ça, pas l’hagiographie.

Vous détestez le fantasme.

Voilà qui est très français tout de même. Très, très français. Regarde la critique de cinéma. On a bâti la critique sur du vent. On savait pas comment les films étaient fabriqués. On a échafaudé des théories sur Hitchcock, pourquoi il avait choisi telle actrice par exemple, sur du vent. C’est simplement parce que celle qu’il voulait était enceinte ; alors il en a pris une autre. Après, qu’on puisse établir des théories, moi je veux bien, mais qu’on ne raconte pas de conneries.

Ce qui m’intéresse, c’est que la méthode dans ce livre me semble différente de votre méthode habituelle : si on compare avec « Freelance », la plupart du temps, vous amenez les informations dans des histoires. Alors que là, il y a des passages qui ne sont faits que de faits bruts.

Ça, ça doit être dû aux rajouts, à la réécriture. C’est peut-être pas un bien d’ailleurs. Moi j’en suis pas conscient mais à la lecture, ça se ressent peut-être… J’avais pas pensé à ça.

Je trouvais que c’était assez inhabituel dans votre manière de faire.

Non. Non dans le sens où j’aime bien saouler les gens un peu. J’aime bien… J’en ai souvent parlé à propos de Nick Tosches parce que lui, c’est le maître absolu de la pédanterie rigolote. C’est une façon d’enlever le morceau. C’est casse-gueule parce qu’on peut juste paraître pédant et ridicule. Mais pour moi, c’est une façon de… Si on en fait trop, vraiment trop, qu’on donne le plus de détails possible, qu’on fait dans l’énumération de, par exemple, tous les titres pour lesquels Goodis a écrit, c’est un truc qui, pour moi, enfin… Je me dis que les gens vont trouver ça bluffant. C’est-à-dire, ils vont se dire : « bah putain ! » Alors, plus tard dans le livre, quand on est un peu moins certain de soi sur un autre passage, un peu moins assuré sur d’autres domaines, ils vous croient, ils vont pas vous chercher des poux dans la chaussure. C’est un truc de fiction ça : si on établit un truc qui a l’air véridique, avec plein de détails, les gens marchent.

C’est certain. Mais, si on parle de Nick Tosches, pour moi, il y a aussi un côté auto-dérision dans l’obsessionnel.

Absolument. Oui bien sûr. Chez moi aussi. Souvent, les gens ne s’en aperçoivent pas : ils pensent que je suis juste pédant. Mais je me suis jamais pris au sérieux. C’est pour cela que je n’ai jamais eu mon carré de choux, ma spécialité, mon truc… Ce que des gens comme Gueriff… C’est pour cela qu’il détestait le bouquin en 1984. C’était la bombe dans leur carré de choux. Et c’est seulement maintenant que je le comprends. Parce que ça faisait des années et des années qu’il tirait la charrue puis, d’un coup, arrive un mec qui parle de toutes ces choses de manière irrévérencieuse. Parce que le bouquin était, à la base, encore plus irrévérent. La remarque qu’on m’a toujours faite à propos de ce bouquin c’est : « puisque vous n’aimez pas Goodis, pourquoi avez-vous fait un bouquin sur Goodis ? » Je répondais : « et d’une, j’aime Goodis et, même si je l’aimais pas, je vois pas pourquoi je l’aurais pas fait. » C’est presque un bon angle. Mais quand j’ai dit que le ton n’était pas bien, c’est parce qu’il était un peu trop « je vais vous montrer, je vais vous foutre le nez dans le caca ». Maintenant, c’est plus serein.

« Un article, c’est comme une huître : il faut trouver l’endroit où il cède. »

J’imagine que le sujet lui-même devait un peu vous agacer parce que, plus vous en apprenez sur Goodis, plus le personnage est insaisissable : on ne saura jamais qui il était.

Encore une fois : moi je m’en branlais complètement. Je n’avais jamais écrit de livre et je suis pas parti à Philadelphie pour en faire un. Même avec ce que j’avais appris à Los Angeles, parce qu’on a commencé l’enquête là-bas.

Oui, ce livre, c’est la suite de l’épisode de Cinéma Cinéma que vous aviez fait sur Goodis (Loin de Philadelphie – 1982)

Voilà. Et si j’avais pas eu autant de bol et si je n’avais pas trouvé autant de trucs à Philadelphie, j’aurais jamais eu l’idée de faire un bouquin.

En fait , ce livre est un accident.

C’est un accident, vraiment, un accident. Et je pense qu’il y avait un côté un peu ludique, joyeux, du genre « regardez, je fais un bouquin » et de trouver sa forme en l’écrivant. Malheureusement, je pense que c’est mon mode de fonctionnement : la forme, je la trouve toujours en écrivant, jamais à l’avance. Et c’est ça qui me prend du temps. C’est-à-dire que j’accumule puis, une fois que je trouve la façon de faire… Mais c’est souvent éclaté. Je n’écris pas avant d’avoir une espèce de joint et après, tout se suit. C’est pour cela que c’était intéressant pour moi de retravailler sur ce livre parce que je n’avais jamais réfléchi à pourquoi j’avais commencé de cette manière. Commencé à Philadelphie… J’avais cette photo de la maison et ça me semblait le point de départ.

À la fin de l’épisode de Cinéma Cinéma, vous annoncez tout ce qu’il y aura dans le premier chapitre du livre. C’est quasiment une bande-annonce pour le livre.

Tout est annoncé parce qu’il s’était passé six mois entre le moment où on avait tourné et le moment ou ça a été monté et j’avais déjà commencé les recherches. D’ailleurs, c’est comme cela que j’ai pu fournir les photos pour l’émission car on n’en avait pas à Los Angeles. Quand Ventura (Claude Ventura, créateur et réalisateur de l’émission Cinéma Cinéma, Nda) est rentré à Paris, Goodis était encore un mystère, vraiment. On n’avait rien, à part ce que nous avait raconté son ami avocat. Moi, je m’attendais pas du tout à entendre des trucs aussi dingues. Je m’attendais à un mec falot, boring, fils à sa maman – ce qu’il était aussi – mais pas du tout original, pas du tout excentrique. C’est aussi pour cela que je suis allé à Philadelphie. Puis, comme on m’avait donné des noms et des téléphones, je pouvais pas faire autrement que d’aller voir. C’est marrant parce que le seul de mes livres à avoir été critiqué dans Libé, c’était celui-là. Je sais pas pourquoi, mais Michelle Bernstein, qui était un électron libre à Libé, a écrit dessus. C’est elle qui a mis le doigt sur ce truc… Son titre, c’était Citizen Goodis. Mais moi, je ne n’avais pas du tout eu dans l’idée de faire dans le mystère, le secret, le côté Rosebud. Prrrrrr... Et c’est vrai quand tu lis le livre, surtout l’original, tu peux te dire : il a essayé de faire Citizen Kane. Mais ça m’avait même pas effleuré l’esprit.

Tout est annoncé parce qu’il s’était passé six mois entre le moment où on avait tourné et le moment ou ça a été monté et j’avais déjà commencé les recherches. D’ailleurs, c’est comme cela que j’ai pu fournir les photos pour l’émission car on n’en avait pas à Los Angeles. Quand Ventura (Claude Ventura, créateur et réalisateur de l’émission Cinéma Cinéma, Nda) est rentré à Paris, Goodis était encore un mystère, vraiment. On n’avait rien, à part ce que nous avait raconté son ami avocat. Moi, je m’attendais pas du tout à entendre des trucs aussi dingues. Je m’attendais à un mec falot, boring, fils à sa maman – ce qu’il était aussi – mais pas du tout original, pas du tout excentrique. C’est aussi pour cela que je suis allé à Philadelphie. Puis, comme on m’avait donné des noms et des téléphones, je pouvais pas faire autrement que d’aller voir. C’est marrant parce que le seul de mes livres à avoir été critiqué dans Libé, c’était celui-là. Je sais pas pourquoi, mais Michelle Bernstein, qui était un électron libre à Libé, a écrit dessus. C’est elle qui a mis le doigt sur ce truc… Son titre, c’était Citizen Goodis. Mais moi, je ne n’avais pas du tout eu dans l’idée de faire dans le mystère, le secret, le côté Rosebud. Prrrrrr... Et c’est vrai quand tu lis le livre, surtout l’original, tu peux te dire : il a essayé de faire Citizen Kane. Mais ça m’avait même pas effleuré l’esprit.

Je dois avouer que ce qui m’a frappé en lisant ce livre, c’est que c’est la première fois que j’ai compris que votre manière de mettre en scène vos enquêtes devait aussi au polar.

Non. Je suis pas un lecteur de polar, je ne l’ai jamais été. Au Havre, je lisais des auteurs qui étaient publiés dans la série noire. Mais je m’excuse, il y avait plein de littératures policières, de polars, qui me sortaient par les yeux. Non, je n’ai lu que Hammett, Chandler, Burnett, McCoy, qui sont des écrivains qui existaient avant la série noire. Et Thompson (Jim) et Goodis qu’on a connus par la série noire. J’ai jamais été spécialiste de rien du tout et surtout pas du polar. Pareil pour le cinéma : je suis pas un grand fana de film noir. Enfin : je fais mon numéro de claquette avec Eddie Muller (écrivain américain avec qui Garnier a proposé un cycle de film noir à la Cinémathèque), parce que c’est rigolo, que je l’aime bien lui, mais je suis pas un fondu de film noir. J’aime le cinéma mais mes genres préférés sont les films muets et les westerns. Tu vois. Donc je vois pas en quoi ma manière d’écrire aurait à voir avec ça.

Je pensais à cela à cause de la mise en scène de l’enquête, mais aussi l’argot.

Le métier de journaliste, je l’ai appris sur le tas… Les livres, la littérature, n’entrent jamais dans ce genre. Je veux dire : je n’avais pas lu les journalistes genre Didion, Tom Wolfe. Tout ça, c’est arrivé bien plus tard. S’il y a eu des influences, c’est à partir du moment ou j’ai lu des Américains comme Grover Lewis, Nick Tosches, où tout d’un coup je voyais des mecs qui ne commençaient pas leurs articles au début par exemple.

Moi j’ai toujours pensé qu’un article, c’est comme une huître : il faut trouver l’endroit où il cède. Et c’est sur le côté. Tant qu’on n’a pas trouvé cette ouverture, on n’a pas trouvé le truc. Et si on force, ça va faire des miettes. Surtout si on commence au début : là, ça va être horrible. Ça, j’ai eu du mal à l’imposer à partir du moment où je me suis un peu émancipé de Libé et que des gens qui payaient plus qu’eux m’ont employé, que ce soit Condé Nast (groupe de presse éditant GQ, Glamour, Vanity Fair, Nda) ou Le Monde. J’ai fait un feuilleton pour eux et ils me disaient « mais attends, c’est quoi ce truc. » C’est pas du tout leur culture. Même s’ils n’essayaient pas de me descendre en flammes, il ne comprenait pas comment je fonctionnais. Donc ça a été un désastre, toujours. Bref, c’est ma vision et ce sont des choses que tu apprends instinctivement et sur le tas. Et encore une fois, c’est empirique. Plus tard, tu finis par savoir pourquoi ça marche, pourquoi les gens te parlent encore d’articles que toi tu as oublié. C’est une histoire de dynamique. Il faut aspirer les gens.

Moi j’ai toujours pensé qu’un article, c’est comme une huître : il faut trouver l’endroit où il cède. Et c’est sur le côté. Tant qu’on n’a pas trouvé cette ouverture, on n’a pas trouvé le truc. Et si on force, ça va faire des miettes. Surtout si on commence au début : là, ça va être horrible. Ça, j’ai eu du mal à l’imposer à partir du moment où je me suis un peu émancipé de Libé et que des gens qui payaient plus qu’eux m’ont employé, que ce soit Condé Nast (groupe de presse éditant GQ, Glamour, Vanity Fair, Nda) ou Le Monde. J’ai fait un feuilleton pour eux et ils me disaient « mais attends, c’est quoi ce truc. » C’est pas du tout leur culture. Même s’ils n’essayaient pas de me descendre en flammes, il ne comprenait pas comment je fonctionnais. Donc ça a été un désastre, toujours. Bref, c’est ma vision et ce sont des choses que tu apprends instinctivement et sur le tas. Et encore une fois, c’est empirique. Plus tard, tu finis par savoir pourquoi ça marche, pourquoi les gens te parlent encore d’articles que toi tu as oublié. C’est une histoire de dynamique. Il faut aspirer les gens.

La chose qui a toujours marché avec vous, c’est que le lecteur ne sait jamais où il est ni où il va. On cherche un point de repère, donc on avance dans le texte, on lit, on lit, puis, avant de s’en être rendu compte, on l’a fini et on s’est fait baiser.

On s’est fait baiser, voilà. T’as tout compris. Mais au début, j’étais comme dans Molière : je faisais sans savoir. Ce n’est qu’après que j’ai vu les ficelles, les trucs qui marchaient, ceux qui ne marchaient pas, ceux que je pensais marcher mais qu’il ne fallait pas faire. Puis, plus tard, quand j’ai cru comprendre comment il fallait faire des articles, l’ironie, c’est que les gens se sont moins intéressés à moi. Parce que je me coulais dans des moules. Quand on écrit pour Condé Nast, il faut répondre à des règles.

Même chez Vanity Fair, vraiment ?

Oui, même chez Vanity Fair alors que je suis assez protégé quand je fais un truc, même si j’en ai pas fait beaucoup. Ou c’est peut-être aussi de l’autocensure. Je me dis qu’il ne faut pas que je fasse mon malin.

« C’est Céline qui disait ça : il ne faut pas utiliser l’argot des faubourgs. Lui, il l’inventait. »

Bon, et l’argot, ça vient d’où, toutes ces formules incroyables du type « le genre de type à aller compter les œufs dans les troufions des poules ». On parlait comme ça chez vous au Havre ?

Cette expression, elle vient de Patrick Raynal (éditeur, ancien directeur de la série noire dans les années 90 et ami de Garnier, Nda). On parlait de Harry Crews et il m’a sorti cette expression que je trouvais absolument délicieuse. Mais, au Havre… J’ai une mère qui a été élevée au Maroc, dans l’armée. Son père était lieutenant dans l’armée coloniale. Donc, quand ils sont revenus ils ont ramené plein d’expressions que moi j’ai entendues toute mon enfance. Quand j’ai commencé à écrire pour Rock & Folk, ça me sortait tout seul. Ça et les transpositions d’expressions américaines, que j’aimais bien. Ce sont mes deux fers-de-lance. Paringaux et Koechlin étaient pliés en deux et disaient « mais regarde, où est-ce qu’il va chercher ça ? » Après, quand je faisais des traductions, les réactions étaient les mêmes: « où est-ce qu’il va chercher ça ? » Moi, je croyais que tout le monde savait de quoi je parlais.

C’est vrai que les traductions françaises de livre américain, c’est quasiment un genre en soi. J’ai toujours été fasciné, par exemple, par le fait que les mecs boivent « des boîtes » de bières.

Quand tu as un truc très spécifique, formidable, généralement c’est traduit par une expression totalement banale. Quand on essaye de se rapprocher de ce truc truculent, c’est vrai que c’est bancal parce que c’est moins bien que l’anglais, puis ça heurte les habitudes de lecture. Le lecteur bute. C’est pour cela qu’un relecteur de traduction te suggérera toujours l’élégance. Parfois, ils ont raison et souvent, ils ont tort. À force de faire dans l’élégance, le texte n’a plus aucune spécificité. C’est-à-dire qu’on ne peut pas savoir que Donald Pollock ou Nick Tosches écrivaient comme ça ou comme ça. Tout est en élégance ou en argotique mal branlé, et surtout en argotique familier. Le pire étant toutes les expressions de faubourg parce qu’après dix ans, ta traduction devient illisible : les mots sont démodés. C’est Céline qui disait ça : il ne faut pas utiliser l’argot des faubourgs. Lui, il l’inventait.

Pour terminer, il y a un aspect de votre travail dont on parle peu, c’est le fait qu’avec votre travail de traducteur mais aussi d’éditeur (notamment avec Philippe Manœuvre pour Speed 17), vous avez fait connaître à la France des auteurs américains comme Grover Lewis (maintenant édité chez Capricci), Bukowski, James Ross… Vous auriez dit à Manœuvre : « Finalement, on avait raison sur tout : tout ce que l’on a aimé est devenu culte ».

Oui, on a eu raison déjà, à deux trois exceptions près, sur les auteurs qui nous ont obnubilés. Mais surtout, on a eu raison de se lancer dans la traduction et la publication alors qu’on n’avait aucune expérience et qu’on n’était pas prêt pour ça. Mais en le faisant, on a fait du bien : on a cassé plein de règles. Et les gens ne traduisent plus aujourd’hui comme on traduisait avant. Mais ça a eu aussi beaucoup d’effets nocifs. Je vois beaucoup de traductions de mecs qui sortent d’école qui… Bon, il y a un truc pour lequel j’ai fait des tas de ronds de jambe : essayer d’abolir ce temps à la con qui est le passé simple, qui est le temps littéraire, mais appliqué à certains trucs, c’est pas possible. Impossible avec Bukowski, impossible avec un niveau de langage grossier. Ça, ça n’interpellait absolument personne. Et même dans le journalisme : les interviews dans Positif ou dans les Cahiers du Cinéma où Henry Hathaway disait « Oui, alors je fis mouche… » Mais personne ne parle comme ça. Peut-être Rohmer… Bref, c’était ridicule. Moi j’étais un grand partisan du passe composé, qui est lourdingue, qui pose aussi des problèmes. Il faut faire gaffe. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent certains des trucs que j’ai plus ou moins inventés à l’époque, mais pas de manière judicieuse. C’est-à-dire qu’ils le font systématiquement, de manière lourde et ça ne marche pas à tous les coups.

Oui, on a eu raison déjà, à deux trois exceptions près, sur les auteurs qui nous ont obnubilés. Mais surtout, on a eu raison de se lancer dans la traduction et la publication alors qu’on n’avait aucune expérience et qu’on n’était pas prêt pour ça. Mais en le faisant, on a fait du bien : on a cassé plein de règles. Et les gens ne traduisent plus aujourd’hui comme on traduisait avant. Mais ça a eu aussi beaucoup d’effets nocifs. Je vois beaucoup de traductions de mecs qui sortent d’école qui… Bon, il y a un truc pour lequel j’ai fait des tas de ronds de jambe : essayer d’abolir ce temps à la con qui est le passé simple, qui est le temps littéraire, mais appliqué à certains trucs, c’est pas possible. Impossible avec Bukowski, impossible avec un niveau de langage grossier. Ça, ça n’interpellait absolument personne. Et même dans le journalisme : les interviews dans Positif ou dans les Cahiers du Cinéma où Henry Hathaway disait « Oui, alors je fis mouche… » Mais personne ne parle comme ça. Peut-être Rohmer… Bref, c’était ridicule. Moi j’étais un grand partisan du passe composé, qui est lourdingue, qui pose aussi des problèmes. Il faut faire gaffe. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent certains des trucs que j’ai plus ou moins inventés à l’époque, mais pas de manière judicieuse. C’est-à-dire qu’ils le font systématiquement, de manière lourde et ça ne marche pas à tous les coups.

Après, je n’aurais jamais cru qu’en 2000 je ne sais combien, on puisse sortir une traduction de Bukowski aussi salopée que celle que les Guegant ont fait (Un Carnet taché de vin – 2015). Heureusement, c’est une exception, un anachronisme, qui a quelque chose à voir avec la personnalité du mec. Mais il fallait en finir avec ça. Les traductions sont bien meilleures aujourd’hui : il n’y a plus de contresens. Mais tout de même, parfois, je vois tout un roman écrit au présent alors que je sais très bien que, dans la VO, c’est du prétérit. C’est pas bien. Bien sûr, si on fait tout au présent, c’est facile, il n’y a plus de problème. Mais on s’endort. Le présent narratif, oui, mais pour certains trucs : on descend d’un avion, boum boum boum, ok, mais après, on revient à un autre temps. Et là, pour revenir au passé composé, ou même au passé simple, il faut y aller, mais mollo. Il faut savoir. Je veux dire, merde. Et eux, ils se font pas chier : c’est tout du présent. Et ça, c’est la facilité. Mais ce qui me fascine au final, c’est à quel point les gens se contentent de peu. Ils s’en foutent. Ils s’en foutent de regarder des séries sous-titrées n’importe comment par n’importe qui, ils s’en foutent de lire des traductions salopées, des conneries dans des articles…

Ils s’en foutent non ?

Philippe Garnier // Retour Vers David Goodis // La Table Ronde (368 Pages)

7 commentaires

1 livre de CUL-TE ! va en sortir un dans quelques jrs.

Y’a pas champuiné DICK ?

tête 2 DICK!

désolé mais y a pas mal de coquilles/fautes d’orthographe dans le texte…et la fin de l’interview incite à le signaler !

Bisous. (oui oui moi aussi je regarde des séries sous-titrées à l’arrache, et je me flagelle avec des orties fraichement coupées pour expier)

Tl;dr : Philippe Garnier est le premier à avoir retranscrit les hullulements hallucinés et rimbaldiens de Jeffrey Lee Pierce et la double batterie des Warlocks dans un garage latino.