Toujours prompt à brandir le sceptre de l’intégrité, Hugo Cassavetti apporte chaque semaine sa vision critique à Télérama. D’origine britannique, cet expatrié bien connu des auditeurs de Bernard Lenoir sur France Inter dans les 90’s nous reçoit dans son antre parisien pour revenir, généreusement, sur cette carrière l’ayant amené des Enfants du rock à Rock & Folk puis Télérama.

Assis dans son canapé, Hugo prévient d’emblée : « Je vais éviter de trop en dire, car je suis un incorrigible bavard. » Deux heures et trente minutes plus tard, on confirme. L’homme parle. Beaucoup. Et cette liberté de ton fait du bien. N’est-il pas dans la nature du critique que de donner son avis lorsqu’on le lui demande ? Soucieux de maintenir ses intérêts à venir, le journaliste musical, rompu à l’exercice de l’interwiew, a quelques fois tendance à embrasser l’art de la langue de bois et prendre des chemins tortueux pour répondre à une question. Cassaveti n’est pas de ceux-là. Fort de son expérience, de ses réussites mais aussi de ses échecs, un rock critic peut tirer de tous les côtés. Journalistes, maisons de disques, managers, lecteurs, les adversaires potentiels ne manquent pas. Quand il en reste. Et il ne faut pas hésiter à jouer des coudes pour se faire une place au soleil, puis à en abuser pour la conserver. Rencontre avec l’honnêteté.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Hugo Cassavetti, né en 1960. Je suis entré à Télérama en 1991, j’y suis encore. J’y ai chapeauté le service Musique de 2006 à début 2022. Auparavant, j’ai bossé dans plusieurs journaux. Comme Rock & Folk. Et puis Backstage, qu’on avait monté avec des dissidents de Rock & Folk. J’ai un parcours différent de la plupart de mes collègues critiques. D’habitude, on commence par la presse écrite, on aspire à faire de la radio et le graal serait de passer un jour à la télévision. J’ai fait le trajet inverse. Par un pur et heureux coup du hasard, j’ai démarré aux Enfants du rock, où j’ai rencontré Bernard Lenoir avec qui j’ai ensuite fait de la radio. La presse n’est arrivée que lorsque la télé n’était plus possible pour moi. Je suis arrivé en 89 à Rock & Folk, lorsque les Enfants du rock ont changé de direction.

Commençons donc par vos débuts.

Je viens d’Angleterre, de nationalité britannique, même si, au moment où l’on se parle, j‘ai les deux nationalités, anglaise et française. La nationalité, c’est récent. Je l’ai demandé en raison du Brexit. Mais j’ai grandi à Londres jusqu’à l’âge de 5 ans. Lorsqu’on y allumait la télévision, en 1964, on y voyait alors les Beatles, les Rolling Stones, les Kinks ou les Pretty Things. Arrivé en France, je me rends compte que la musique et son exposition y sont radicalement différentes. Les collègues de ma génération cultivent un fond d’amour-haine à Sheila, Cloclo, Johnny et compagnie. Comme à la variété des années 70, avant sa réhabilitation chic par Schnock. Car ils ont tous baigné dedans petits. Moi, non. J’ai grandi avec deux frères et une sœur aînée. À Londres, mes parents nous donnaient un shilling pour aller acheter un 45 tours sous pochette en papier, sans photo. Mon tout premier fut « Tired of Waiting for You » des Kinks. Je l’ai toujours. C’est fou comme ce genre de souvenir perdure et peut marquer à vie, parce que les Kinks sont le groupe pour lequel j’ai été le plus obsessionnel pendant très longtemps.

Je suis bilingue, on parlait anglais à la maison, mais je n’ai pas d’accent puisque j’ai vécu en France depuis l’école élémentaire. Toute ma vie, j’ai été ramené à cette étiquette « Anglais ou pas Anglais ? » En Angleterre, je me sens assez français, mais j’ai quand même l’impression d’avoir un rapport un peu différent à la musique pop ou rock. Ça doit être dans les gênes.

Après Londres, pourquoi votre famille vient-elle en France ?

Mon père, qui avait été journaliste politique à Fleet Street, est venu travailler en France pour l’OCDE. À l’âge que j’avais, on ne choisit pas, on suit. Je ne me souviens pas de ce que j’ai ressenti. Juste que du jour au lendemain, j’ai basculé dans une culture assez différente de celle que je connaissais. Pendant trois ou quatre ans, la musique pop n’existe quasiment plus. Mon père, quand il était là – il partira au bout quelques années –, écoutait essentiellement de l’opéra, sur disque ou à la radio. On avait quand même quelques disques à nous, ceux qu’on avait achetés en Angleterre. Les seuls qu’on écoutait et qu’on connaissait par cœur. Puis vers 9, 10 ans, on m’offre une compilation du label Island, où figuraient des groupes comme King Crimson, Jethro Tull, Traffic, Free, Mott the Hoople ou Nick Drake. Autant dire que Nick Drake était un truc normal que j’ai entendu et écouté bien avant l’adolescence. Je n’ai pas été biberonné à Johnny & Co, comme la plupart de mes collègues du rock qui semblent avoir cultivé une vraie ambivalence envers lui. Il me suffisait de le critiquer vivement, et je l’ai beaucoup fait, pour que l’on me rétorque aussitôt : « Mais Johnny, c’est le meilleur ! » Ce qui était bien le problème à mes yeux, qui ne voyaient en lui que l’équivalent d’un Cliff Richard. Après avoir longtemps résisté, j’ai quand même fini par rencontrer Johnny en 2013 pour un papier. J’ai passé deux jours à l’interviewer chez lui, à Los Angeles. Je n’ai pas regretté. Il était touchant, m’a paru sincère. Mais de là à écouter ses disques depuis, non. Faut quand même pas déconner.

Notre métier de rock critique, c’est aussi d’expliquer pourquoi on est attiré par cet univers. Qu’est-ce qui tient du fantasme ? Qu’est-ce qui relève de la réalité ?

Au fil du temps, on a l’impression que les groupes les plus inavouables sont réhabilités les uns après les autres.

Il faudrait des heures pour répondre à ce constat. Pour aller vite, la culture rock pop outre-Manche s’est construite très vite avec le grand public. Bien sûr que quelques personnes, au début, trouvaient les Beatles affreux, mais le groupe a tout de suite été numéro 1, omniprésent, s’inscrivant du coup dans l’inconscient collectif. Comme les Stones et tous les autres derrière. En France, quand on allumait la radio, on n’entendait quasiment que la grosse cavalerie de la variété. Si on était attiré par la pop ou le rock anglo-saxon, il fallait chercher dans les coins, trouver une petite émission de radio qui passait quelques bons morceaux. C’était rare, mais l’effort, la recherche, nourrissaient d’autant plus le plaisir de trouver.

Notre métier de rock critique est aussi d’expliquer pourquoi on est attiré par cet univers. Qu’est-ce qui tient du fantasme ? Qu’est-ce qui relève de la réalité ? Au final, on ne sait pas trop mais je pense que musique rock et critique ne font qu’un. À l’époque, s’attacher à un genre musical était comme se rattacher à une famille choisie, à part, par opposition au fameux « goût de autres ». Enfant, on dit que le réflexe naturel, la première volonté est de faire partie du groupe. J’étais tout l’inverse. Adolescent ou adulte, je n’ai jamais voulu ou su appartenir à une tribu. De ce point de vue, je me sens toujours un peu en marge de mes collègues critiques que je côtoie, à quelques exceptions près, assez peu. Gamin, j’avais des amis, mais j’étais aussi content d’être différent. Pendant une vingtaine d’années, toute mon enfance après notre arrivée en France, je n’ai pas eu la télé. J’ai aimé cette période. Même si je ne pouvais dire à quelqu’un de mon âge que j’adorais Spooky Tooth, personne ne savait de quoi il s’agissait. Dans mon collège, au début des années 70, le type le plus branché devait être un mec aux cheveux un peu longs qui connaissaient les Beatles.

Quel est le premier album que vous achetez ?

Le tout premier ? Ssssh de Ten Years After, à 10 ans. Vers 70, on allait dans la toute première Fnac, boulevard de Sébastopol. Je ne devrais pas le dire, parce que ça n’est pas bien, mais j’en ai volé pas mal à l’adolescence. Je n’avais pas assez pour en acheter suffisamment. La technique était très simple. Il suffisait de prendre une pochette et d’y glisser plusieurs vinyles. Une fois arrivé à la caisse, vous montriez la pochette avec son code prix en la gardant en main, pour que le caissier ne s’étonne pas du poids de l’affaire. Et le tour était joué. Je vous parle d’une époque où le code-barres n’existait pas. Le jour où j’ai eu les moyens d’en acheter – baby-sitting puis petits boulots – j’ai arrêté aussitôt d’en voler. La musique – avec la BD, les albums reliés de Spirou notamment – était ma drogue. Si je voulais un disque, parfois juste parce que la pochette m’intriguait, il fallait que je l’aie. Ado, je lisais Rock & Folk et Best, puis le NME. Lorsque New Rose a ouvert, j’allais chaque samedi matin y acheter la presse britannique. Mais rarement les disques, le prix était trop élevé. J’écumais plutôt les bacs à soldes et les occasions chez Gibert ou Hit Melody. On y trouvait des merveilles pas chères. Et dès que j’allais en Angleterre, je revenais avec des sacs entiers d’albums à 2 livres et de singles à 50 pence !

Adolescent, quels étaient vos goûts ?

Instinctivement, j’essayais de me démarquer. Déjà, j’étais plus Stones que Beatles. Mais je préférais encore plus Jethro Tull, à qui on vouait un véritable culte chez nous, pour se singulariser. Et puis Jefferson Airplane, les Doors, les Who, Traffic… Il y avait aussi les disques qu’écoutaient plus les filles, comme Leonard Cohen ou Creedence Clearwater Revival. Creedence, tout le monde a fini par trouver ça génial, mais ce n’était pas un groupe très apprécié des puristes au début. Puis, par instinct, je me suis passionné pour le glam : il y avait tout, l’énergie, le fun, les looks délirants, ce subtil mélange de premier et de second degré. Et ensuite, bien sûr, le punk, la musique de ma génération.

Après mon bac A, j’ai fait une vague année de géographie à la Sorbonne. Je suis ensuite parti à Londres chez mon frère aîné, où je n’ai pas fait grand-chose. Je suis revenu pour m’inscrire en histoire de l’art à Tolbiac, option cinéma, puis en japonais aux Langues O. Je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire. J’allais voir tout ce que je pouvais au cinéma. Une habitude prise très tôt et encouragée par mes parents, facilitée par le fait qu’on habitait à deux pas de la Cinémathèque de la rue d’Ulm. J’étais dans un plaisir assez solitaire. Autrement, je traquais les disques que je passais des heures à écouter. J’étais déjà avec ma compagne, Florence Trédez (alias Juliette Cope), depuis la terminale. Elle rêvait d’être journaliste et était rentrée à France Soir. À l’époque de Sex Machine, elle avait interviewé plusieurs fois Philippe Manœuvre et Jean-Pierre Dionnet. Début 84, ils lui disent qu’ils cherchent une sorte d’homme à tout faire. Pour la première fois, je me dis qu’un boulot pourrait être dans mes cordes. Et je me suis retrouvé à bosser à la télé aux Enfants du rock !

Quel va être votre rôle exact auprès de Philippe Manœuvre et Jean-Pierre Dionnet ?

La première fois que je les rencontre, ils sont en plein tournage à la SFP, aux Buttes Chaumont. Brenda Jackson était leur assistante. Ce jour-là, je suis en compétition avec un autre mec pour le poste. On termine vers 3 h du matin à manger des pâtes chez Manœuvre. Le courant était passé, il me propose de travailler pour eux. Rapidement, je me retrouve à bosser tout le temps, du matin jusqu’au soir tard. Je dors très peu. Je ne connais pas le boulot précisément, mais j’apprends, je me sens dans mon élément culturellement. Quand je vais chez Manœuvre, il y a des disques partout. Ceux que j’ai, et tant d’autres que je n’ai pas. On peut parler des Kinks, de Squeeze, des Troggs… Je suis sur mon terrain. Une de mes missions ? Chercher des clips. Des clips sexy. C’était le critère de Sex Machine.

À peine quelques mois après mon arrivée, Brenda Jackson, appelée par Pierre Lescure, part à CANAL+ qui vient de se monter. C’est totalement dingue, je me retrouve, du jour au lendemain, propulsé assistant de production sur l’émission ! Un job hallucinant, exaltant. Mais je me retrouve aussi à faire des choses totalement contre-nature. Dealer avec des patrons de boîte louches pour pouvoir tourner l’émission chez eux. Ou recruter des filles nues. Comme celles qui accompagnaient Gainsbourg et Bambou sur Love on the Beat. Je n’étais pas à l’aise. Faire passer des castings à des filles en leur demandant de montrer leurs seins me gênait beaucoup. Surtout que ces filles étaient persuadées que ça allait booster leur carrière. Les pauvres… Peu à peu, entre Manœuvre et moi, malgré nos affinités, ça n’a plus collé. Et Dionnet, une des personnes les plus cultivées, brillantes et drôles que j’ai rencontrées dans ma vie, mais avec de gros besoins, n’étais pas toujours facile. Manœuvre lui, était à la fois aussi touchant qu’excessif.

Les Enfants du rock étaient dirigés par Patrice Blanc-Francard, qui appréciait mon énergie et ma connaissance assez encyclopédique du rock. Moins ma manie des sales blagues et mon – mauvais diront certains – esprit critique. C’est aussi l’époque où, désormais dans le métier, je commence à recevoir des disques, à récupérer des billets pour les concerts. Le bonheur ! Je croise alors Philippe Blanchet, de Rock & Folk, qui me proposera un jour de rejoindre le magazine. En parallèle, j’avais toujours beaucoup écouté la radio. Comme le Pop-Club de José Artur, avec Bernard Lenoir qui y passait des disques. En terminale, j’étais allé avec mon meilleur ami à la dernière de l’émission. Lenoir avait annoncé que dès le lendemain, il allait lancer son émission Feedback.

Bernard Lenoir reste pour toute une génération un passeur du rock indépendant.

Il était très proche de Blanc-Francard, à cause de leurs années passées ensemble à la radio. Et Blanc-Francard, voyant que ça ne fonctionnait plus avec le tandem Manœuvre/Dionnet, a décidé de me mettre avec Bernard, qui se sentait très seul à la télé, sur son émission Rockline. Je me retrouve aussitôt à interviewer Lloyd Cole. Puis à partir avec lui, dans sa Porsche, en Allemagne, pour rencontrer Paul Young. Le binôme va très bien fonctionner. Pourtant, Lenoir et moi, c’est le jour et la nuit. Un mec ultra sain, sportif, allergique à tous les clichés du rock’n’roll, l’exact opposé de Manœuvre. Nous avions des vies très différentes mais partagions la même distance avec le milieu, des tas de fous rires et un rapport similaire, très intense, à la musique, comme une bouée affective bien plus que sociale. Pour Rockline, je vais aller une fois par mois à Londres pour interviewer Julian Cope, Echo and the Bunnymen, les Psychedelic Furs et tant d’autres artistes que j’adorais. Ou même aux States, pour la première fois, pour rencontrer U2 à San Francisco, à l’époque de The Joshua Tree. Des expériences assez magiques à vivre. J’étais sérieux, bosseur, déconneur aussi. Jamais très pro, dans le sens conventionnel du terme. À la radio par exemple, je ne finissais jamais mes phrases interminables. Ça rendait parfois dingue Michelle Soulier, la réalisatrice de l’émission.

Ce que j’adorais par-dessus tout chez Lenoir ? Le fait qu’il réhabilite des artistes décriés ou juste ignorés par la génération Inrocks, comme Thin Lizzy, Jethro Tull ou Steve Harley, en ayant l’impression de juste écouter mes disques, dans une pièce, avec mon copain Bernard. À la télé, j’aimais défendre des artistes comme les Pet Shop Boys, des groupes dont la majorité des journalistes rock, même Antoine de Caunes qu’on ne peut soupçonner d’homophobie, disaient qu’ils faisaient de la musique de « tarlouzes ». Des gens qui ne juraient que par Springsteen parce que sa musique « avait des couilles ». La plupart des rock critics parlaient vraiment ainsi, et pas toujours au second degré. Springsteen, j’ai mis beaucoup de temps à l’apprécier à cause de ça. Un jour, j’avais proposé qu’on passe « Smalltown Boy » de Bronski Beat, dans Sex Machine. Manœuvre avait failli s’évanouir. Les flamboyants Boy George ou Frankie Goes to Hollywood, pas de souci, mais un chanteur homo militant, pas glamour du tout, avec une voix de fausset et une tête de pomme de terre, aaargh ! Après avoir fait Rockline pendant quelques années, je me suis fais virer par Blanc-Francard, revenu de son expérience à TV6. Là, je me retrouve le bec dans l’eau. Plus de télé, plus de boulot. Il fallait rebondir.

Ne plus faire de télé aujourd’hui, c’est un regret ?

Pas vraiment. Jamais je ne retrouverais l’extraordinaire liberté qui y régnait lorsque j’en faisais. Cela paraît dingue aujourd’hui, mais on était sur un service public où l’on faisait exactement ce qu’on voulait. Je me souviens que les Inrockuptibles étaient venus nous voir pour avoir la caution de Bernard Lenoir. Leur magazine démarrait tout juste. C’était encore un bimensuel ou un trimestriel, avec des premières couvertures consacrées aux Pretenders, à Chris Isaak ou à Stéphane Eicher. Assez loin de l’image très élitiste qu’ils ont très vite eue… Je me souviens d’une discussion avec Christian Fevret. Ils tiraient alors à 5 000 exemplaires, avec les Pretenders en couv’, et nous, sur Antenne 2, on proposait une interview de Jesus and Mary Chain à Glasgow ! Qu’est-ce qui était normal là-dedans ? Les choses ont énormément évolué depuis.

Je connais des gens très bien qui sont passés aux Inrocks, mais l’image d’intégrité absolue qu’a eu ce journal pendant des années ne correspond pas exactement à la réalité. Parce que c’est un journal qui a dû énormément composer avec la publicité, comme toutes les revues musicales.

À quel moment basculez-vous vers la presse écrite ?

J’étais devenu très copain avec Philippe Blanchet que je croisais souvent en concert. Un jour, il me propose d’écrire pour Rock & Folk. On est en 1988. Il en parle à Jacques Colin qui est d’accord. J’hésite, je n’ai jamais écrit jusque-là. Mais je finis par aller voir Colin à son bureau, rue Chaptal, avec Koechlin qui faisait les maquettes en rigolant aux blagues caustiques de Paringaux. Là, il me demande de choisir deux ou trois disques dans le placard. Je prends Viva Hate de Morrissey, et The Frenz Experiment de The Fall. Je rentre, je rédige mes chroniques sur une vieille machine à écrire et le mois suivant, elles étaient publiées. Mes chroniques étaient donc passables. De toute façon, à l’époque, le niveau était assez inégal. Quand tu relis les vieux Rock & Folk, tu te rends compte, à part quelques plumes notables, que ça n’était pas aussi bien écrit qu’on le croit aujourd’hui. Mais il y avait un ton, un style, une passion pour les disques et les artistes. Décrire un disque, dire d’où il vient et expliquer à quoi il fait penser faisaient de toi un rock critique. Moi, ça me paraissait assez naturel. Être connaisseur et obsédé par le rock n’était alors pas si courant et donc suffisant pour entrer dans un canard. Quelques années avant, j’avais failli entrer dans un autre magazine en gestation, Moderne, monté par Ariel Kyrou, un ancien d’Actuel. On y trouvait Jean-Claude Lagrèze, un photographe qui prenait toutes les photos « néo-romantiques » du Palace. Mais le projet a mis beaucoup de temps à voir le jour. Je garde de très bons souvenirs de ma petite période Rock & Folk. Beaucoup de rigolades et quelques chouettes papiers. Comme un débat entre Daho et Hadji-Lazaro des Garçons Bouchers ou ma rencontre avec The Cure, en 1989. J’avais déjà pas mal pratiqué le groupe avec la télé, et Robert Smith reste pour moi à ce jour la star la plus droite et sincère que j’ai rencontrée. Il y avait des commandes aussi, comme couvrir INXS à Birmingham. Je m’en foutais, mais ça faisait la couverture quand même.

Dix-huit mois après être rentré à R&F, j’ai participé en 1990 à Backstage, un canard confié à Nathalie André, devenue par la suite directrice artistique et programmatrice à la radio puis à la télé. Backstage était alors un mensuel à vocation grand public qui ne marchait pas du tout. On avait contacté Blanchet pour le reprendre et il m’a proposé d’y participer. Notre modèle était le mensuel anglais Q. Mojo n’existait pas encore. Q se distinguait vraiment, avec ses 800 chroniques de disques et ses papiers de fond (rires). C’était notre ambition. Mais nous n’étions que deux ou trois à plein temps pour le réaliser, avec François Ducray, et des pigistes amis comme Laurence Romance ou Philippe Barbot. On pondait des feuillets et on utilisait tous plusieurs pseudos pour donner l’impression que l’équipe de Backstage était très nombreuse. On avait même créé Jean Poulet, un personnage qui avait mauvais goût et qui défendait toutes les bouses, genre le live de Billy Joel en Russie. On rigolait vraiment bien. Frédéric Péguillan a débuté chez nous, Christophe Conte aussi, avec une chronique dithyrambique de Lenny Kravitz ! Il rêvait d’aller aux Inrocks, mais je crois qu’ils ne voulaient pas de lui. Il le dit moins aujourd’hui mais on a tous une mémoire plus ou moins sélective. La vérité n’existe pas. Chacun a la sienne et ça n’est pas très grave. Quand je vois comment Manœuvre raconte le tournage avec Madonna pour Sex Machine à Auvers-sur-Oise, je souris. Elle était odieuse, il est resté à distance ! La Madonna, hautaine et méprisante, ce sont moi et l’autre jeune assistant, Guillaume, qui avions dû nous la coltiner. Notamment fouiller à quatre pattes le bac à sable pour retrouver une lettre qui était tombée de son ceinturon !

A l’époque, lire sur les disques équivalait quasiment à les écouter.

Aviez-vous des figures tutélaires dans la critique rock ?

Quand je lisais Best et Rock & Folk, je lisais tout. Je ne me souviens pas à quel moment j’ai commencé à repérer des signatures. Pour la musique, j’ai pourtant une mémoire assez encyclopédique. Je me souviens quand même que Claude Pupin avait dans R&F une rubrique où il ne parlait que des mecs un peu décalés ou excentriques. Comme Lewis Furey ou Armand Schaubroeck, par exemple. Ça m’attirait énormément. Et puis j’avais déjà mes goûts. J’aimais les Kinks, donc, forcément, j’appréciais François Ducray. Ou Dordor et Eudeline dans Best, qui défendaient le groupe en alternance. Il y avait Philippe Garnier aussi, même s’il écrivait pas mal sur des groupes, comme Loose Gravel, dont on pouvait difficilement entendre la musique. Mais à l’époque, lire sur les disques équivalait quasiment à les écouter. Pas évident d’accéder à certains, et puis on ne pouvait pas tous les acheter. Alors tu ne te lassais pas de lire plusieurs fois une critique ou un papier.

La musique, aujourd’hui, vous excite-t-elle autant qu’à vos débuts ?

Oui, assurément. Mais quand on a mon âge et qu’on est journaliste musical, on s’interroge forcément sur le présent. Pourquoi est-ce difficile d’être réellement excité par 90 % de ce qui sort ? Réponse : quand on reçoit deux cents liens par jour, il est impossible de tous les écouter, de les digérer et d’être surpris en permanence. Pour moi, un disque, à la différence de la plupart des films ou des livres, n’a de sens que si on le réécoute. Par ailleurs, si le niveau technique a augmenté, pas sûr que ce soit au profit de l’originalité. Faire de la pop, du rock ou de l’électro est devenu un métier comme un autre. Mais on n’a pas le droit de dire qu’il faudrait arrêter de produire autant de musique. On a basculé dans l’ère de la production et de la consommation musicale à outrance. La musique est désormais avant tout un produit, comme l’appellent d’ailleurs les pros de l’industrie. Aujourd’hui, presque tout est bien réalisé, ou considéré comme tel, mais, la plupart du temps, sans grande saveur ou singularité. Mais est-il encore possible de dire d’un disque qu’il est mauvais ?

Au fil des années, votre liberté de critique se serait-elle donc étiolée?

Non, même si c’est devenu plus difficile. Avec les livres, c’est simple. Même s’il y en a des centaines qui sortent chaque semaine, il n’y a pas un Spotify du livre où tu peux cliquer et lire un livre en deux minutes. En musique, si. Avec les plateformes de streaming ou YouTube, tout le monde a un avis sur tout. Et dans « tout le monde », il faut trier. Distinguer l’obsessionnel qui n’écoute qu’un genre de musique et qui le fait bien d’un type lambda qui met un commentaire « tu es trop génial » sur YouTube après 15 secondes d’écoute de la dernière des merdes insipides. Non, tout n’est pas génial, tout ne se vaut pas. Y compris les avis.

J’ai toujours pensé que quelqu’un qui aimait tout n’aimait rien.

Les journalistes ne sont pas tous rigoureux non plus.

Philippe Gildas était sûrement quelqu’un d’estimable tant il est porté aux nues. Mais je sais qu’il lui arrivait, à la grande époque de CANAL+, d’aller à une projection de presse et de s’endormir au bout de cinq minutes. Un jour, il avait déclaré : « C’est génial, je peux aller voir un film, trouver ça nul, et le soir en parler comme si je l’avais adoré. » Un discours qui me glace. Donner son avis dans un média, c’est accepter qu’on a l’autorité pour le faire. Essayer de raconter quelque chose sur une œuvre alors qu’on n’a parfois rien à dire dessus, c’est délicat. Parce que ça a une incidence sur l’artiste lui-même et sur sa perception par les gens. L’autorité, elle s’acquiert avec les années. Elle ne se décide pas. Et pourtant, le critique n’a d’intérêt que s’il accepte cette autorité. En répondant à cette interview, j’accepte de donner mon avis de critique sur la critique, et donc sur mes collègues. Il y en a que j’estime, d’autres moins. Mais je suis toujours sidéré par l’aplomb de certains, convaincus de leur importance. Une part de moi n’assume pas mon statut de critique. Pourtant, il m’arrive de dauber sur des albums ou des artistes. Mais un critique qui ne fait qu’encenser ne remplit pas son contrat. J’ai toujours pensé que quelqu’un qui aimait tout n’aimait rien.

Creusons un peu la notion d’intégrité du critique…

J’adore la définition formulée par Kenneth Tynan, illustre critique dramatique britannique, aussi respecté que craint : « Le critique connaît la route mais ne sait pas conduire. » Philippe Manœuvre – avec qui je suis réconcilié – se définit plutôt en référence au personnage de George Sanders dans All About Eve, de Mankiewicz, comme « un rouage essentiel de l’industrie musicale ». Idéalement, le critique doit rester libre, proche du simple passionné qu’il a toujours été. La question de fond, essentielle, est : pour qui travaille le critique ? Ou plutôt, au service de qui est-il ? Là réside tout la complexité de sa fonction. Pour moi, il doit rester le plus fidèle à ses instincts et ses convictions personnelles, le plus indifférent possible aux intérêts en jeu. Autrement dit, à ceux de son employeur, notamment par rapport aux annonceurs, et plus encore à ceux de la profession – des maisons de disques aux tourneurs, des producteurs aux programmateurs – et, pour finir, on y revient, à ceux des artistes eux-mêmes. C’est là où ça devient le plus délicat. Car si rien n’est plus gratifiant que de faire découvrir un disque ou un artiste, la conséquence économique ne doit pas nous concerner. Or, forcément, elle est liée. Qu’un album se vende à deux ou 100 000 exemplaires ne change rien pour moi. Pour l’artiste et l’industrie, ça change tout. D’où la pression qu’on nous fait porter d’être en partie responsable ou non de la réussite commerciale d’une œuvre et de son auteur. Voilà pourquoi la critique est aussi courtisée que redoutée, voire parfois haïe, car plus elle est indépendante, plus elle peut avoir de l’influence. D’où l’importance de se protéger au maximum de toute forme de pression, de tentation et, plus difficile encore, de chantage affectif. Doit-on donner un coup de pouce, pour un disque pas mal mais sans plus, à un artiste ou un label dans le besoin ? Cruel dilemme. Et la crise de la Covid n’a rien arrangé, comme vous pouvez l’imaginer.

Après toutes ces années, le syndrome de l’imposteur vous frapperait-il ?

Imposteur, non. Car j’essaye d’être le plus sincère possible. Je sais qu’on peut me vanner sur le fait que je bosse chez Télérama. Mais je suis aussi passé par Rock & Folk. J’ai des demi-frères beaucoup plus jeunes, dingues de musique aussi, qui considéraient les Inrocks comme leur bible. J’adore discuter avec eux. Dès que je commence à remettre un peu en cause certains aspects du journal, ils se rebellent. Je connais des gens très bien qui sont passés aux Inrocks, mais l’image d’intégrité absolue qu’a eu ce journal pendant des années ne correspond pas exactement à la réalité. Parce que c’est un journal qui a dû énormément composer avec la publicité, comme toutes les revues musicales.

Dans les années 70, Rock & Folk ou Best avaient une énorme puissance de prescription. Les annonceurs se bousculaient, à tel point que ces journaux refusaient régulièrement des pubs. Les temps ont bien changé. Aujourd’hui, il arrive que certains artistes payent un magazine pour être en couverture.

Cette tendance est hélas quasi générale. Télérama n’est pas un journal spécialisé musique, et ça nous protège. Je ne suis pas le décideur sur la couverture. En tant que chef de la rubrique Musique, je ne peux rien garantir aux maisons de disques qui veulent nous accorder l’interview d’un artiste à condition qu’il fasse la couverture. C’est vrai que si j’ai une interview de Keith Richards, il y a de fortes chances qu’il la fasse. Mais ça n’est jamais certain. Si Alain Delon meurt la même semaine, il n’y aura pas photo entre les deux. On ne s’est donc jamais engagé sur une couverture. Mais dans la plupart des autres journaux, pour des raisons financières, ils sont obligés de le faire. Ça ne veut pas dire que tous les gens dans ces magazines n’écrivent pas sincèrement ou ne sont pas honnêtes mais que les temps sont difficiles et qu’il faut trouver des sources de financement pour pouvoir exister, quitte à pousser exagérément certains « produits ». Avant par exemple, les dos de kiosque n’existaient pas pour certains magazines. Aujourd’hui, si, et on sait bien qui les paye. Il m’est arrivé de vivre le truc à l’envers. On avait décidé de mettre un artiste en couverture du journal. La maison de disques nous propose alors de payer des dos de kiosque. Mais la charte déontologique de Télérama nous interdit de l’accepter. Et c’est très bien ainsi. Mais vous voyez un peu la folie du truc ?

Aujourd’hui, je suis sidéré de la façon dont un critique peut, le plus naturellement du monde, vous dire qu’il est ami avec tel chanteur ou tel groupe.

Il y a très peu de critiques dans Télérama. Sur quels critères la sélection est-elle réalisée ?

C’est le paradoxe du choix. La chose la plus merveilleuse du monde, mais qui, au fond est impossible. Au départ, je pensais que pour pouvoir choisir, il fallait tout connaître. Mais c’est une chimère, car tu ne peux pas écouter tous les albums avant d’en choisir un. Il faut donc tenter de s’extraire de la pression de l’actualité. Et trouver des raisons subjectives pour éliminer – nom ou pochette moches, sale tête de l’artiste, vulgarité… Vaut-il mieux s’isoler et, même si c’est ainsi que l’on obtient beaucoup d’informations, ne pas passer sa vie à discuter avec les maisons de disques ou les attachés de presse ? Un minimum, oui. Et plus encore se protéger d’un autre phénomène, assez nouveau, de trop fréquenter les artistes eux-mêmes. Car Facebook et Twitter ont tout compliqué. En vingt ou trente ans, la scène française a explosé. Avant, la partie noble, c’était l’international. Et aucun critique, sauf ceux qui aimaient à le croire, n’était vraiment ami avec une rock star anglaise ou américaine. Le développement exponentiel de la scène française s’est accompagné d’une proximité entre les journalistes et les artistes. La porte ouverte au copinage. Il est beaucoup plus difficile de rester impartial et intransigeant quand on connaît personnellement l’artiste. Surtout s’il est sympa. Je me suis toujours beaucoup méfié de cette proximité. Le plus drôle est que Bangs est devenu le gourou cité par tout le monde ou presque, alors que je ne connais quasiment aucun journaliste qui applique sa première règle d’or : « N’oubliez jamais une chose, ces gens-là ne sont pas et ne seront jamais vos amis, ce ne sont que des putes. » Et il avait raison. J’essaye de respecter cette règle. Étienne Daho est quelqu’un d’estimable en tout point et de talentueux. J’aime ce qu’il fait. Et à force de l’interviewer, une appréciation mutuelle s’est établie. Mais je ne le fréquente pas hors boulot, pour autant. Il faut toujours lutter pour ne pas franchir la ligne rouge et garder cette indépendance si chère à Lester Bangs. Certains critiques ont un degré de « groupisme » plus fort que d’autres. D’autres aspirent à être aussi connus que les artistes qu’ils côtoient. Et puis il y a les gourous de la critique, plus ou moins légitimes. Nick Kent, par exemple, incarne parfaitement ce paradoxe. Il est à la fois admiré pour le style qu’il a eu, pour cette proximité très forte qu’il a eue avec Led Zeppelin ou les Stones, et en même temps, il y a une ambiguïté. Est-il lui-même une rock star ou pas ? Je le connais mal et je ne le fréquente pas. J’aimais beaucoup ce qu’il faisait, ses reportages in situ, très bien écrits. Mais je suis plus circonspect sur son rapport aux artistes : si l’artiste l’apprécie, Kent le décrira comme un « vieux junkie super », sinon, il le dédaignera en le qualifiant de « connard de junkie de merde ». Ça fait un peu penser aux sketches des chasseurs des Inconnus, non ? Ça démontre bien toute la difficulté de conjuguer proximité et honnêteté intellectuelle. Pendant longtemps, il ne fallait pas être ami avec les artistes. C’était même source de moquerie. Aujourd’hui, je suis sidéré de la façon dont un critique peut, le plus naturellement du monde, vous dire qu’il est ami avec tel chanteur ou tel groupe. Et ça ne le dérange pas d’écrire sa bio pour son label, de chroniquer toujours très favorablement ses disques ! À l’arrivée, on n’est plus loin de ce que l’on appelait autrefois « la publicité clandestine ».

Vous n’avez jamais écrit de bios promotionnelles d’un artiste pour accompagner une sortie d’album ?

J’en ai fait il y a longtemps, quand je ne faisais plus de télé. Pour Virgin, et en anglais. Je ne signais jamais une bio de mon nom et le deal avec Virgin était très clair : « Si j’écris la bio d’un artiste qui sort un album, je n’écrirai pas sur cet album dans les médias. » J’ai aussi écrit des bios pour Jean-Louis Murat que j’aimais bien. Mais je n’écrivais pas sur lui. Cette règle déontologique n’existe plus beaucoup aujourd’hui. Les choses se sont brouillées pour des raisons économiques – il faut bien gagner sa vie. Tout ça s’est accéléré avec Facebook et Twitter, qui ont rapproché deux camps qui autrefois, à défaut de s’opposer, avaient des fonctions bien définies : les journalistes et les attachés de presse. Longtemps, les rôles étaient clairs. L’attaché de presse vous vendait un artiste, et le boulot du journaliste était de faire office de filtre. Avec Facebook et Twitter, de nombreux journalistes se sont mis peu à peu à relayer, le plus vite possible, pour être le premier, l’annonce de la sortie d’un nouvel album ou d’un événement. Pour devenir, non plus un rempart, mais un intermédiaire qui fait le boulot des attachés de presse. Si je reçois un mail annonçant une compile des Depeche Mode ou le nouvel album de Clara Luciani, je ne vais pas me précipiter sur Twitter pour l’annoncer. C’est le job de l’attaché de presse. Avec internet, en plus, est apparu le problème du vide à remplir en permanence. Certains sites partagent un clip par jour, par exemple. À la fin, on ne sait plus si ces clips sont là par choix ou parce qu’il faut juste produire du contenu, sans répit.

Malgré ce constat, votre passion de la musique reste-t-elle intacte ?

La passion de la musique ne m’a jamais quitté. Je vais chez un disquaire au moins une fois par semaine, et j’achète des albums. Beaucoup d’albums. Essentiellement des vieux disques, puisque les nouveautés, je les reçois. Mais je me demande pourquoi n’importe quel vieux disque arrive plus facilement à m’émouvoir qu’une nouveauté. Même un disque un peu raté de 71, qui était souvent audacieux, va plus me toucher que le énième petit groupe américain qui ressemble un peu à The Fall, un peu à Pavement, etc. Ce qui a changé, c’est le respect absolu pour les vieux musiciens. Pendant longtemps, la découverte du rock commençait par un rejet de tout ce qui avait précédé. Elvis Presley, au début, par exemple, on trouvait ça ringard, atroce, puis on s’y faisait avant d’adorer. La culture rock se construisait progressivement en remontant peu à peu le temps. Mais elle démarrait généralement par une rupture. Je m’engueulais souvent avec un de mes demi-frères aînés, guitariste, qui s’indignait que je puisse, par exemple, apprécier Dexys Minight Runners, un ersatz de soul selon lui. Aujourd’hui, plus personne ne remet en cause la valeur de Dylan, des Stones, de Led Zep, de Pink Floyd. On avance dans le respect des anciens, mais avec un respect presque trop marqué qui a en partie tué l’audace, l’invention. Comme si tous les groupes se contentaient d’être des sortes de « tribute bands », dont Greta Van Fleet serait l’exemple le plus criant. Reste, heureusement, parfois, l’esprit. Les jeunes vont plus être contre les vieux rock critiques que contre les vieux groupes de rock. La première génération, c’était Best/Rock&Folk. La deuxième, c’est l’école Inrocks, quand le duffle-coat a remplacé le perfecto. La troisième, c’est Gonzaï et d’autres. Je me sens entre la première et la deuxième. Ni de l’une, ni de l’autre. Le cul entre deux chaises. Comme pour tout dans ma vie, finalement !

Un critique musical est-il influencé par ses goûts personnels pour juger une œuvre ?

Certainement. On m’a souvent dit que j’avais des goûts incompréhensibles. Je suis plutôt étonné par les gens qui sont très sûrs de leurs goûts. Pour moi, le plus fascinant reste à quel point l’intuition et l’inconscient, pour peu que l’on se laisse porter par eux, ont une influence sur nos choix esthétiques. D’où la complexité de la critique rock pour qui y cherche une forme d’objectivité. Car ma discothèque hétéroclite, avec le temps, a pris sens. Derrière chaque disque que j’aime, j’ai découvert, parfois tard, qu’il y avait toujours un élément – la personnalité de l’artiste ou son histoire, un détail – qui me parlait inconsciemment. J’ai souvent tenté d’expliquer autrefois au directeur de Télérama que la critique rock ne peut se résumer à des considérations factuelles ou techniques. Si on s’en tenait à une critique purement musicale d’un album, on en viendrait probablement à dire assez rapidement qu’on y entend les mêmes accords que dans les albums de la semaine précédente. La technique, c’est chiant. Un des schismes de la presse musicale a été l’apparition de journaux comme Guitares & Claviers pour nerds obsédés par le matos. Je ne suis pas musicien – j’ai fait un peu de piano ado, je chante faux –, et je l’assume. À un moment, on culpabilisait les critiques qui n’étaient pas musiciens. Or, on s’en fout. La majorité des gens qui écoutent de la musique rock n’en joue pas. Et ça n’est pas pour ça qu’ils sont moins aptes à l’apprécier que la minorité restante qui, quelque part, est juge et partie. Seul compte le plaisir que tu as à écouter un disque. C’est déjà différent dans le jazz et le classique, deux musiques que je serais bien incapable de chroniquer. Là, j’aurais l’impression d’être un imposteur. Je ne suis pas non plus de l’école Olivier Lamm, par exemple, dans la tradition très française de toujours tout « suranalyser » intellectuellement. Arnaud Viviant était comme ça aussi. Ce qu’il faisait était super, mais en même temps, trouver dans chaque 45 tours un soupçon d’Antonin Artaud est quand même un peu suspect. La critique rock est constituée de tas d’écoles différentes, et c’est très bien comme ça. Bayon à Libé était le summum. Exceptionnel, même si incompréhensible pour beaucoup. Il faisait ce qu’il voulait des papiers que ses journalistes lui rendaient. Avec les artistes aussi d’ailleurs. Ils devenaient sa chose, et son papier était finalement plus important que l’œuvre ou l’artiste traités. Certains m’ont avoué que c’était génial d’être intronisé par Bayon, mais atroce aussi, parce qu’ils avaient l’impression de n’être pour lui qu’une pâte à modeler pour ses fantasmes.

Bayon aurait dit un jour à Arnaud Viviant que « les meilleures interviews sont celles qu’on reconstitue de mémoire ».

Il ne faut pas oublier que pendant des décennies, les journalistes n’enregistraient pas les conversations. Ce qu’on lisait était souvent ce que le journaliste avait envie d’écrire. Cela dit, on a tous eu un jour le malheur de sortir un jour d’une interview et de se rendre compte que l’enregistrement n’a pas fonctionné. Si c’est un entretien fleuve, on est mal. Mais on essaye de noter immédiatement les principales idées de l’interview, et ça revient en partie. Sauf que les interviews, en ce qui me concerne, sont souvent surprenantes. Quand je réécoute intégralement un enregistrement, je suis étonné d’entendre des choses que je n’ai pas entendues sur le moment. Je me méfie d’ailleurs beaucoup des entretiens dont je sors satisfait. Quand ça se passe trop bien, on est déçu au décryptage. L’inverse est vrai aussi. Parfois, on a l’impression que l’échange était laborieux, sans grand intérêt, et on sort abattu. Et puis au décryptage, on réalise que le propos était assez riche. En interview, tout en écoutant les réponses de l’artiste, je suis focalisé sur une seule question : « Aurais-je assez de matière pour produire un bon papier ? » Je préfère interviewer des Anglo-Saxons. Avec les Français, c’est souvent trop long, ça part dans tous les sens et l’interviewé cherche souvent avant tout à vous plaire. Les Anglais, en particulier, non. Je trouve ce rapport plus sain.

Ton seul plus en tant que critique, c’est cette capacité à situer, à définir, à comparer à d’autres groupes parce que tu as la connaissance.

Le stress, ça arrive parfois en interview ?

Bien sûr. Parce qu’il y a un enjeu et qu’on n’a pas affaire à des gens simples. Si on se loupe, il n’y a pas de deuxième essai. Malgré ce stress, je peux être un peu caustique en interview. Mais les interviews ne se déroulent pas toutes de la même manière. Quand on rencontre Sinead O’ Connor ou Van Morrison, on affronte la difficulté et là, on travaille vraiment. Interviewer Iggy Pop, en revanche, est aussi simple que d’aller faire ses courses chez Lidl. Il est sympa avec tout le monde. Du coup, il faut le pousser pour ne pas avoir la même chose que tout le monde. Je préfère rencontrer les vieux avec de sacrés vécus, parce que les jeunes groupes racontent tous un peu la même chose. Heureusement, il y a des exceptions, comme les chanteurs de Fontaines DC et de Fat White Family ou Jason Williamson – qui lui n’est plus très jeune – des Sleaford Mods. Des mecs intelligents et pas chiants. Grian Chatten est parfaitement conscient de ce qui lui arrive et de ce qui pourrait lui échapper. Idles, en revanche, est un groupe sincère, sauf que je n’écoute plus trop le disque une fois l’interview passée. Le meilleur des indicateurs. Joe Talbot est sympathique, mais dans le fond, on sent que ça ne lui déplairait pas de devenir le prochain Bono. En moins tête à claques, j’espère pour lui !

Comment expliquer que les nouveaux groupes vous semblent moins intéressants que par le passé ?

Pas tous, mais la plupart oui. C’est lié au monde moderne, au streaming qui nivelle tout, aux recettes appliquées pour s’inscrire dans un créneau particulier, aux playlists conçues par des algorithmes… Regina Spektor, une chanteuse à l’identité affirmée que j’apprécie beaucoup, m’avait dit une fois qu’elle était « horrifiée par tous ces groupes qui, lorsqu’on leur demande de décrire leur musique, citent trois artistes à qui ils ressemblent ». Et c’est exactement le problème. Un musicien qui travaillait avec une chanteuse française pop rock très connue m’a dit que lorsqu’elle attaquait un nouvel album, elle arrivait avec quelques disques qui cartonnaient en disant : « Je veux un morceau comme ça, un autre comme ça et un son de batterie comme ça… » Même si on ne doit pas le dire, surtout avec ce que l’on a vécu avec la Covid, la démultiplication des festivals a fait beaucoup de dégâts. Ils ont vraiment changé la donne. Si un groupe veut être programmé dans un gros festival, il est obligé d’être fédérateur, de se conformer aux codes de la musique pour les masses : faire taper dans les mains, flatter le public, s’interdire tout trouble ou flottement… Le premier album des Vaccines était super, puis ils se sont mis à viser les stades. Des exemples comme ça, j’en ai à la pelle. Et c’est terrifiant. Je ne sais pas s’ils ont vraiment le choix, mais ils n’ont pas la résistance pour dire non. Ma passion reste intacte, même si en vieillissant, je me rends compte que les chocs, esthétiques ou autres, se raréfient. Mais quand ils se produisent, ils n’en deviennent que plus forts, comme Shame ou Ezra Furman en concert ou bien, tout récemment, l’album de Dry Cleaning par exemple. Et je trouve Billie Eilish autrement plus intéressante que toutes les starlettes interchangeables à la Katie Perry, Ariana Grande & Co. À cause de la surproduction, on se lasse aussi probablement plus vite. J’ai beaucoup aimé Parquet Courts, mais si on m’annonce un nouvel album – leur cinquième ou sixième je crois – je suis fatigué d’avance. Le critique est continuellement confronté à un tsunami d’albums. J’aime beaucoup les artistes morts pour une raison : au moins eux ne me décevront ou ne me lasseront jamais.

La critique rock doit-elle être intellectualisée ?

Pour moi, le plus important doit toujours être l’émotion. C’est ce qui doit guider le critique. Ensuite, quand il écrit, il doit partir de cette émotion et étayer. Sinon, il reste à la surface des choses. « Le disque qui vous fera pleurer », on s’en fout. Ton seul plus en tant que critique, c’est cette capacité à situer, à définir, à comparer à d’autres groupes parce que tu as la connaissance.

La critique est-elle un art ?

Je n’irai pas jusque-là. Mais ça nécessite un réel savoir-faire et surtout, d’affirmer un point de vue, une sensibilité propre. J’ai la chance de travailler de près avec François Gorin depuis des années. François est un styliste avec des goûts très précis mais néanmoins large, et érudit. Ce qui me sidère chez lui est sa capacité à poser un disque, à l’écouter une fois, et à identifier tout de suite, selon lui, le ou les bons morceaux de l’album. Moi, à de rares exceptions près, il me faut généralement trois écoutes avant de me faire un avis précis. Je suis d’ailleurs toujours fasciné par les directeurs artistiques. Des types qui voient un groupe à ses tout débuts, capables de dire « ce groupe a un potentiel énorme » et ne se trompent pas.

Finalement, avez-vous déjà regretté d’avoir épousé la carrière de rock critic ?

Non, parce que c’est un miracle. Pendant longtemps, j’ai cru que j’étais arrivé trop tard pour parler du rock. Mais quand je discute avec des gens plus jeunes, je me rends bien compte que non, que j’ai quand même vécu une sacrée bonne période. J’ai connu une bonne époque pour travailler, malgré les galères. Je sais ce que c’est que d’être pigiste, d’être mal payé et de se rattraper un peu avec les albums raflés dans les maisons de disques ! Mais j’ai aussi eu la chance d’avoir été salarié assez tôt, dans un journal où j’ai été très libre de mes choix. Ce qui n’existera plus. Cet âge d’or économique de la critique n’a vraiment pas duré longtemps. Mais c’est aussi le cas pour le musicien de rock. Mick Jagger a dit que la période pendant laquelle on pouvait devenir milliardaire avec juste sa musique aura duré vingt ans. Maintenant, pour vivre de sa musique, il faut être un peu artiste et très hommes d’affaires. Comme Taylor Swift ou Jay-Z. Et j’ai un peu de mal avec ça. Bien sûr, les Stones aussi ont géré un fonds de commerce, mais quand ils ont commencé à le faire, l’essentiel de leur carrière était établi. À la base, ce sont des fous de musique, un peu voyous sur les bords. Pas des gens qui essayaient de placer leur premier single dans une pub pour yaourts et vendre des baskets hors de prix. Pour moi, le rock, c’est comme la découverte du monde quand on est petit. Fascinant et effrayant à la fois. Quelque chose que tu ne comprends pas bien, mais qui attire irrésistiblement. C’est ce qui maintient l’excitation. Pour un critique, il est très difficile d’exprimer cette magie et ce mystère alors qu’on lui demande d’être le plus cartésien possible. Mais c’est aussi ce qui rend ce métier si passionnant.

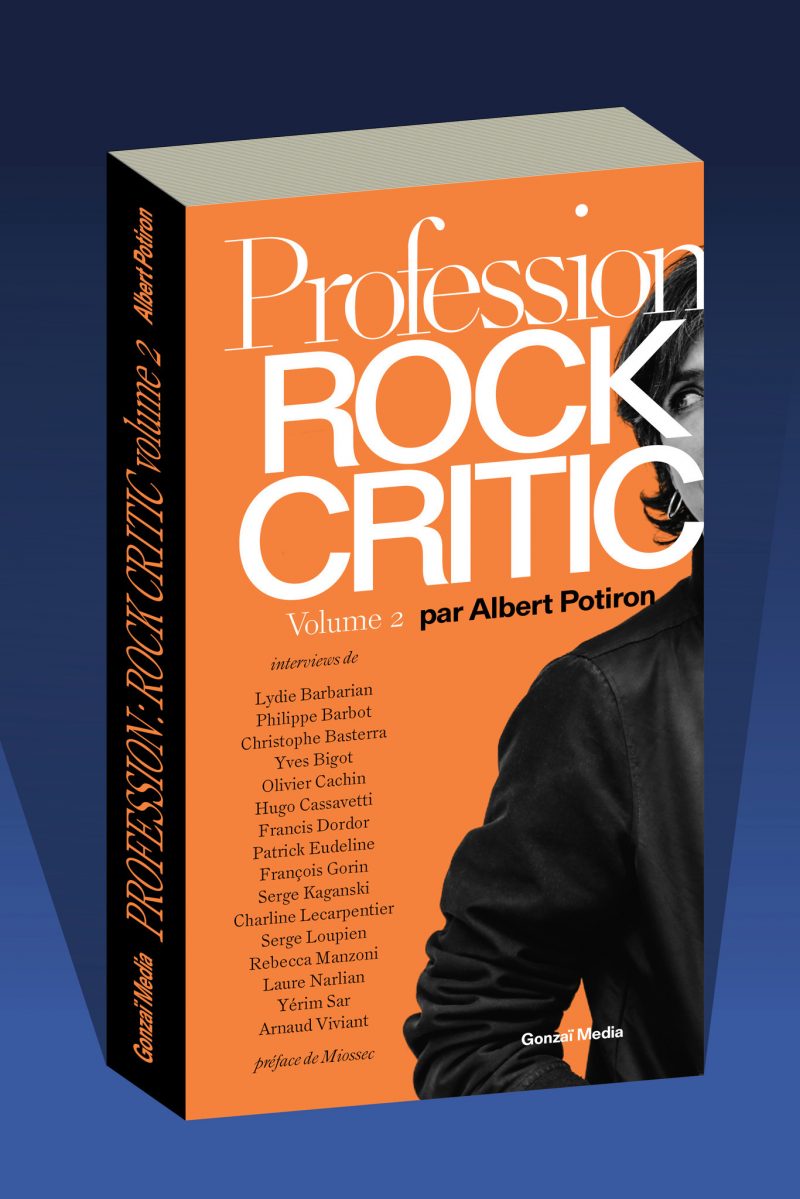

Entretien extrait du live Profession : rock critic volume 2, par Albert Potiron, toujours disponible en commande ici. Photos : Astrid Karoual

8 commentaires

Rock critic quel beau métier… moins dur que plâtrier mais plus difficile que chauffeur livreur… sans ironie aucune d’un fleuve la vie crée des lagunes iconiques. Festina Lente.

guerre de l’o, guerre du feu? guerre des carburants allah pompe

Petit correctif : Christophe Conte avait déjà écrit pour Rockland avant Backstage. Il le disait dans votre interview et sa première chronique est ici: http://www.surjeanlouismurat.com/2019/03/archives-la-premiere-chronique-de-christophe-conte-sur-cheyenne-autumn.html

c comme la ‘hype’ de mon village tu l’ouvres trop, t tricard! ils se voient et font vroum vroum sur leur vespas en mangeant du mouton.

Je ne suis pas sûr qu’un journaliste, qui met une excellente note à un album minable (de son groupe préféré) soit intègre. Un journaliste fanatique, c’est quand même quelqu’un qui avait mis 4 clefs (soit la meilleure note de Télérama) pour une bouse de vache, le « 4:13 Dream » de the Cure en 2008, non? Et qui n’utilisait jamais le mot gothique, ni aucun terme péjoratif pour son ami de chanteur (oui, c’est un ami/copain de Robert Smith). Il fait du copinage, Il avait même interviewé Robert Smith en direct en janvier 2004 sur Franceinter par téléphone en exclusivité. Il a récidivé en 2022 avec une critique dithyrambique sur le concert à Lyon de Cure, où il s’est rendu tout frais payés comme C.Basterra de Rock’n’Folk.

Partialité et mauvaise foi : c’est un peu pour mo la signature de Cassavetti.

Quand Cassavetti voulait mettre une nouvelle chanteuse sur un piedestal dans les années 2000 et 2010, il l’associait systématiquement à des voix féminines « cotées » à ses yeux. Dans ce cas-là, il cite alors dans sa chronique « des noms prestigieux » comme ceux de Bjork, PJ Harvey ou Kate Bush pour encenser une nouvelle venue. A l’inverse, quand Cassavetti voulait discréditer une nouvelle chanteuse, il sortait de son chapeau le nom de Siouxsie en le juxtaposant systématiquement avec le qualificatif gothique. S’il le faillait, il parlait du look et s’il voulait bien enfoncer le clou pour bien mettre une nouvelle venue au tapis, il la comparait à Siouxsie en employant d’autres adjectifs péjoratifs comme maniérié, minaudé, précieux, (et le nec plus ultra pour bien entasser), ampoulé. C’était très efficace et c »était radical pour casser. Cassavetti utilisait toujours ce même procédé facile. Ses collègues aussi bien sûr. C’était grossier et ça crèvait les yeux. plein de gens l’avaient remarqué et même des personnes qui n’en avaient rien à secouer de Siouxsie.

Cassavetti avait utilisé ce procédé ici pour Ceremonials de Florence + The Machine . Il avait fait aussi la même chose pour la chanteuse de Bat For Lashes sur l’album Fur and Gold .

Avec, Bat For Lashes Cassavetti avait commercé par encenser BFL en la comparant à Bjork et Bush ; c’est ce que je disais précédemment…

« On ne compte plus les inconscientes qui ont tenté d’emprunter le même sinueux chemin que Björk ou Kate Bush, pour s’échouer lamentablement dans un océan de vocalises crispantes et d’arrangements inutilement alambiqués. Mais Natasha Khan, alias Bat for Lashes, jolie brune excentrique, a su s’aventurer sur ce terrain des plus minés en évitant tous les pièges. »

Ensuite à la fin de sa chronique, pour parler du look de BFL, il cite Siouxsie avec comme sous-entendu, que Siouxsie n’a jamais pu influencer personne en dehors des groupes chasseurs de toiles d’araignée. C’est toujours la même rengaine…

« Nul doute que c’est aussi là que cette petite cousine gothico-baba de Siouxsie a développé son goût pour des costumes sortis tout droit de Narnia (entre parure de paon et combinaison de tigre). » Si Cassavetti avait été perspicace, il aurait dit que BFL s’était inspirée de la mélodie du titre « Arabian Knights » mais ça, il était hors de question qu’il le fasse. Ca aurait été faire un compliment sur Siouxsie. Enfin, à l’opposé, la revue Magic, elle avait bien relevé dans sa chronique qu’un des titres de BFL ressemblait étrangement à la fin d’Arabian Knights.

Cassavetti « intègre »!? On peut avoir chacun un avis différent

Sur ce, <>

« 4:13 Dream », The Cure, 2008, par Cassavetti, un cas d’école de brosse à reluire, archivée ici sur Archive.today

https://archive.ph/YnXdu

Si tous les critiques avaient la culture de cassavetti et son talent de passeur..une bonne dose de modestie aussi! On pensera a le crucifier quand d abord on aura dezingue tous les nombreux confreres imposteurs, a bon entendeur

Cassavetti est à The Cure ce que Michka Assayas est à U2, en France, un journaliste servile.

« » »Et ça ne le dérange pas d’écrire sa bio pour son label, de chroniquer toujours très favorablement ses disques ! À l’arrivée, on n’est plus loin de ce que l’on appelait autrefois « la publicité clandestine ». » » »

Il vise JD Beauvalet là et ses textes promos brosse à reluire pour Franz Ferdinand? les livrets de pochette?