Qu’il porte aux nues un coup de coeur ou déverse sa bile façon hater, le rock critic ne fait finalement qu’une chose : donner son avis sur un album, un coffret, un single… Pourquoi ? Comment? Qui sont-ils ? Rencontre aujourd’hui avec un spécimen de la profession, Christophe Conte, journaliste aux Inrocks pendant plus d’un quart de siècle.

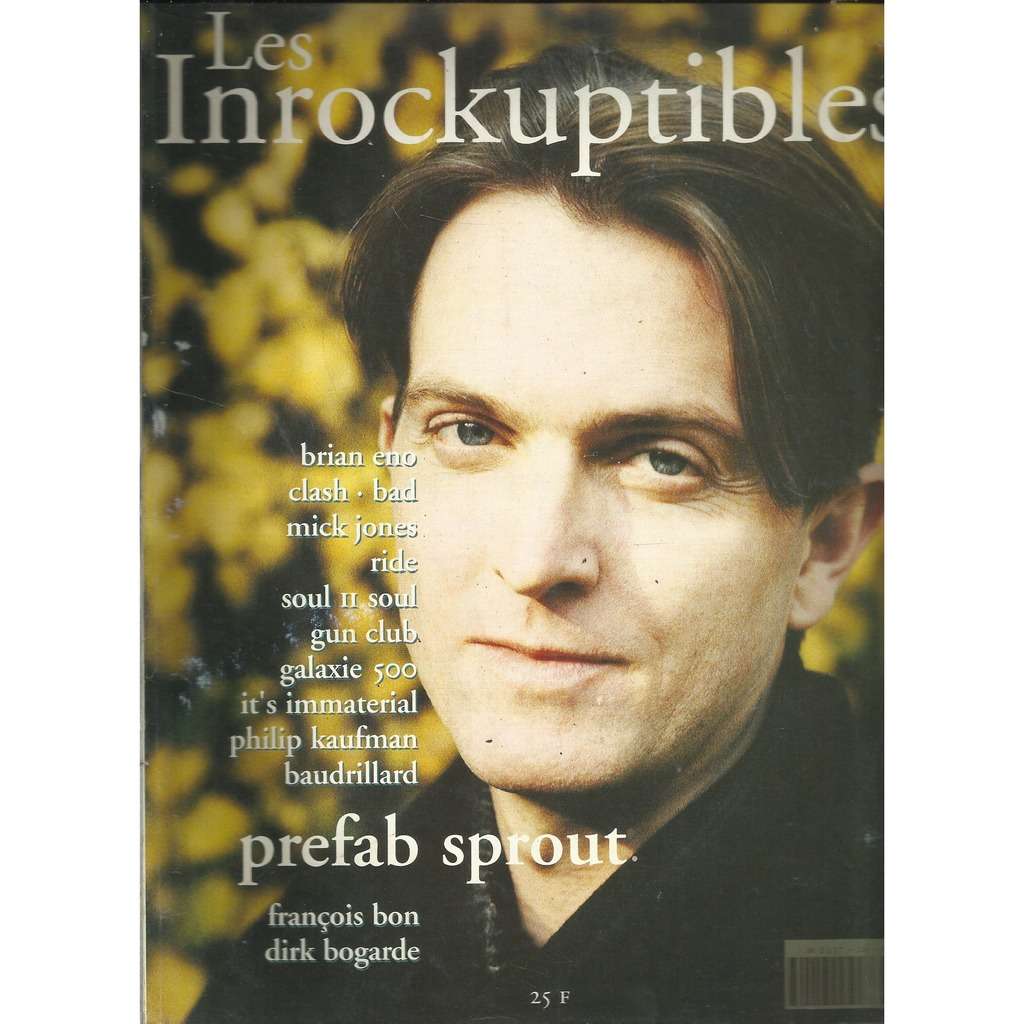

Le tatouage de Robert Mitchum dans La nuit du chasseur pourrait aisément résumer la ligne de crête du rock critic. Love sur une main, Hate sur l’autre. Car oui, vu de l’extérieur, le critique a tout d’un être manichéen condamné à perpétuité à prendre position. Être pour, être contre. Essayer si possible d’expliquer pourquoi. Voilà en synthèse le sacerdoce d’une profession qui ne se fait pas que des amis dans le milieu musical. Des ennemis, notre client du jour a d’ailleurs du s’en faire pas mal avec ses billets durs dans les Inrockuptibles. Pendant plusieurs années, chaque semaine, Christophe Conte dézingue en première page de l’hebdo culturel chanteurs, hommes politiques, people en tous genres…Le côté noir d’un amateur de pop pourtant ensoleillée, fanatique des Beach Boys, d’XTC, de Prefab Sprout… Bref, un homme aux airs de boules à facettes, bien plus mystérieux qu’il n’y paraît. Pourquoi tant de haine et autant d’amour ? Beau joueur car souvent critiqué par Gonzaï, il a accepté de répondre à quelques questions qui abreuvent cette interview-fleuve.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Christophe Conte : J’ai 52 ans. J’ai travaillé aux Inrockuptibles pendant 27 ans, soit plus de la moitié de ma vie active. J’ai quitté les Inrocks en août 2018. Maintenant, je bosse en indépendant, mais pas uniquement dans le journalisme musical. Un milieu en perdition. Je réalise des documentaires, et quand j’ai un peu de temps, j’écris des livres et je pige encore dans la presse, pas forcément musicale. On peut me lire dans Libération, Vanity Fair, Numéro…Et aussi plus étrangement dans Air France magazine. Qui est finalement le plus lu. On peut aussi y faire des choses inattendues. Je fais surtout des documentaires, j’en ai fait un sur Daho pour France 3 et j’en termine un autre sur le Glam Rock pour ARTE, avant d’enchainer sur une histoire des connexions entre le cosmos et la musique, toujours pour Arte.

Reprenons du début. D’où viens-tu ?

Christophe Conte : D’Arcachon. Ma famille est arrivée là en 1962, en provenance d’Algérie. J’ai quatre frères aînés, dont un est décédé. Il a été très important dans mon parcours. Tous mes frères sont nés en Algérie. Seuls moi et ma plus jeune sœur sommes nés à Arcachon. A l’époque, c’était un trou paumé où personne n’allait jamais. Quand Sarkozy a commencé à partir en vacances là-bas, tout le show-biz et certains politiques ont suivi. D’abord Arcachon, puis au Cap-Ferret à cause de cette merde de Petits Mouchoirs. C’est devenu une destination hyper snob mais quand j’étais gamin, seuls les ploucs qui y allaient. L’avantage, c’est que Bordeaux n’était pas très loin.

« J’avais épuisé tout ce que je pouvais trouver au kiosque sur le foot. Nous étions en vacances, dans le Var. J’avais 11 ans et je m’emmerdais à mourir. Je suis tombé sur un exemplaire de Best, je l’ai acheté. Rapidement, je m’intéresse presque plus à la presse musicale qu’à la musique »

A partir de quand commences-tu à t’intéresser à la musique ?

Christophe Conte : Très très tôt. A 7-8 ans, je suis passionné de foot. J’achète tous les journaux de foot. Tout. J’ai toujours aimé les journaux. A cinq ans j’allais à la première heure acheter Pif Gadget, je voulais être le premier à l’avoir. Le foot, Onze et Mondial, ça a duré 3 ou 4 ans. Un jour j’avais épuisé tout ce que je pouvais trouver au kiosque. Nous étions en vacances, dans le Var. J’avais 11 ans et je m’emmerdais à mourir. Je suis tombé sur un exemplaire de Best, et je l’ai acheté. Je crois qu’il y avait Madness en couverture. Rapidement, je m’intéresse presque plus à la presse musicale qu’à la musique. De façon obsessionnelle, parce que je trouvais ça intéressant en soi. Je n’ai pas forcément besoin d’écouter les disques, en entendre parler me suffit, et c’est également par la presse que j’ai appris une forme de littérature, car je ne lisais pas ou peu de livres à l’époque. Puis j’ai véritablement commencé à m’intéresser à la musique, à acheter des disques de façon compulsive. Au départ, j’en achetais alors que j’avais rien pour les jouer ! Enfin à peine un électrophone tout pourri, et je ne voulais pas les abimer. Chez nous on avait peu de disques à part quelques 45tours et deux albums qui m’ont vraiment marqué : « Songs from a room » de Leonard Cohen et « Songs in the key of life » de Stevie Wonder. Je me rends compte avec le recul que ces deux disques avaient des noms qui résonnaient comme des sésames vers une aventure un peu particulière. Je dois avouer que Cohen m’a un peu fait chier à l’époque, alors que Stevie j’ai dû l’écouter mille fois. J’en connais le moindre recoin, de la musique à la pochette. Alors j’ai commencé par acheter des albums. Ces objets me fascinaient. Quand ma tante m’offrait des disques, elle me disait « mais tu vas tous les avoir au bout d’un moment ! ». A noël 1979, toute la famille s’est cotisée et j’ai reçu en cadeau une super chaîne hi-fi et une dizaine d’albums. Mes parents avaient compris que c’était hyper important pour moi. Je ne suis plus sorti de ma chambre de toutes les vacances.

Quel a été le rôle de ton frère dans tout ça ?

Christophe Conte : Il a changé mon rapport à la musique. L’après-midi, il était disquaire, et la nuit il faisait DJ à Arcachon. Pour sélectionner les disques qu’il passerait en boîte de nuit, sa méthode était simple. Il en ramenait beaucoup chez nous et les écoutait. Des caisses entières de disques défilaient sous mes yeux. Toutes les nouveautés étaient là. Mon frère les écoutait à la suite dans la cuisine, sur un vieux pick-up. A l’époque, la musique qui passait dans les boites de nuit de était pas très pointue. C’était surtout du post-disco. On était au tout début des années 80. Un jour, il se pointe chez nous avec « Mannequin », le maxi de Taxi Girl, et avec le premier album de Cure. La version avec les palmiers. J’avais 13 ans. Immédiatement, ces trucs-là m’ont fasciné.

« De 80 à 83, je vais tous les mercredis et tous les samedis chez les disquaires de la ville. J’écoute tout. Je me souviens d’un mec qui n’avaient que des imports. Si j’entrais dans le même magasin de disques aujourd’hui, je deviendrai fou »

Qu’est-ce qui te plaisait dans la New wave ?

Christophe Conte : Le son, déjà. Très différent de ce qu’écoute mon frère jusque là. Lui adorait Earth Wind & Fire, ce genre de groupes. Quand il a passé Cure et Taxi Girl, il a trouvé ça nul. J’ai récupéré les disques. A partir de là, j’essaye progressivement d’affiner mes goûts. Jusque là, j’allais dans son magasin et j’écoutais tout. Je passais mes journées à écouter aussi bien America, Lou Reed ou des trucs californiens. Steely Dan, Doobie Brothers…La new-wave, c’était autre chose. Et dans ces magasins là, on n’en vendait pas parce que ça n’intéressait pas le public. Ils avaient du funk, de la variété française genre Michel Berger, etc. Mais la New wave, c’était vraiment un continent à part.

As-tu du mal à te procurer des albums ?

Christophe Conte : En 80 et 81, je pars pendant 3 semaines en Angleterre en échange scolaire à Bristol. Ma seule obsession là-bas, c’est la musique. En arrivant là-bas la première année, j’écoutais aussi bien Santana que Cure. En Angleterre, je me rends compte que la musique est une histoire tribale. Dans la rue de mon correspondant, on trouvait toutes les tribus. Des punks, des mods, des skins, ou encore des mecs comme moi. Des indéterminés qui écoutent quand même beaucoup de ska. Madness, Specials, Selecter,…Dès mon premier séjour, je me retrouve face à toutes ces tribus. Bizarrement, mon correspondant n’écoutait pas de musique. A part Blondie, mais ça devait plus être pour Debbie Harry que pour la musique. Il n’avait qu’une platine cassette. Du coup on allait écouter les disques que j’achetais chez son voisin, un fan de Status Quo qui n’arrêtait pas de se foutre de moi quand j’arrivais avec un album des Specials. Le peu d’argent que j’ai passe alors systématiquement dans l’achat de disques. Un jour, je me fais braquer dans la rue par des punks qui me laissent les disques, par miracle, mais prennent le magazine Smash Hits. Il y avait un flexi-disc de XTC dedans et ces enfoirés me le piquent. Plus tard, je suis devenu hyper fan d’XTC et je repense souvent à ce flexi. Ces deux séjours m’ont fait comprendre qu’en Angleterre, la musique est un produit de première nécessité, ce qui est loin d’être le cas en France. Je me souviens avoir acheté Going Underground, le single des Jam numéro 1 dans les années 80. Je l’avais trouvé dans un magasin qui vendait de tout. De la bouffe, de la droguerie, et… des disques. Tout le top 10 était là, et à l’époque, c’était que des trucs géniaux. Dans les supermarchés en France, tu trouvais pas tout ça.

Quand tu reviens à Arcachon, tu parviens à trouver de la New wave facilement ?

Christophe Conte : Arcachon était une ville morte, l’hiver, mais il y avait quand même 4 ou 5 disquaires. C’était énorme pour une ville de 15 000 habitants. Je passais mes journées dans ces lieux. J’étais ami avec tous les vendeurs. De 80 à 83, j’y vais tous les mercredis et tous les samedis, dès l’ouverture. J’écoute tout. Je me souviens d’un mec qui n’avaient que des imports. Aujourd’hui, si j’entrais dans le même magasin de disques, je deviendrais fou. Il me faisait écouter « Remain in Light » des Talking Heads. Et j’achetais. J’étais le super bon client. Je faisais croire à ma mère que j’achetais Libération et en fait, j’économisais chaque jour un peu d’argent pour pouvoir me procurer des disques. Plus tard, j’allais aussi à Bordeaux, dans une boutique qui faisait venir des imports de Belgique, tenue par un mec, Francis, qui a beaucoup fait pour notre éducation. C’est là que j’ai acheté les premiers singles des Smiths, de Prefab, tous les The Fall que je pouvais trouver mais aussi des trucs comme Sisters of Mercy, Dance Society, Play Dead… J’avais des goûts un peu goth à l’époque.

Comment tu te retrouves dix ans plus tard à Paris aux Inrockuptibles. C’est quoi, l’élément déclencheur ?

Christophe Conte : Ce qui me fait basculer se passe bien avant Paris et les Inrockuptibles. Au lycée, je vois l’annonce d’un type qui cherche quelqu’un pour faire une émission de radio dans une radio locale. Je prends contact avec lui. C’était Pascal Bertin. On commence à faire notre émission, qui s’appelle Ici Londres. Pascal avait un ami d’enfance, Jean-Daniel Beauvallet, qui a plus de connexions que nous pour s’approvisionner. JD envoyait des albums à Pascal. Notre émission est hebdomadaire et on manque un peu d’argent pour acheter plein de disques. Pascal n’avait que des cassettes, moi des disques. Alors on se débrouille. On pirate Lenoir en enregistrant ses émissions sur cassette et on passe certains morceaux à l’antenne. C’était vraiment du travail d’amateur. Parfois on entendait même la voix de Lenoir à l’antenne tellement c’était mal coupé.

« On n’a jamais pu écouter l’interview car le magnéto n’a jamais fonctionné mais l’essentiel pour nous, c’était de la faire, pas de la diffuser ».

Taxi Girl a aussi été très important dans ton parcours.

Christophe Conte : Dès que j’ai entendu « Mannequin », je suis devenu fan du groupe. C’était obsessionnel. Truc incroyable, voilà qu’ils passent en concert à Arcachon en 1982 ! Sous un chapiteau, sur le port. C’est dingue. Mon groupe préféré vient chez moi, là où il n’y a jamais de concert. C’était pendant les vacances d’été. Jean-Daniel était venu en vacances chez Pascal. On se retrouve tous les trois et on se dit « il faut absolument qu’on aille les interviewer ». Le problème, c’est qu’on ne sait pas comment faire. En plus on n’a pas de matériel. Rien. On finit par trouver un énorme truc à bandes et on se rend sur place l’après-midi du concert pour les rencontrer. Coup de chance, on tombe sur eux en train de se reposer près du chapiteau. Et ils acceptent de répondre à nos questions ! Ca devait les faire marrer de voir ces trois jeunes mecs habillés en noir comme eux, en plein mois d’août, et qui en plus connaissent parfaitement leur parcours. On n’a jamais pu écouter l’interview car le magnéto n’a jamais fonctionné mais l’essentiel pour nous, c’était de la faire, pas de la diffuser. Mine de rien c’est une sorte d’acte fondateur pour trois futurs Inrocks, ça semble même incroyable avec le recul. L’année d’après, j’ai un job d’été sur le port d’Arcachon. Je tombe par hasard sur Mirwais , en rade avec le bateau qu’il avait loué. Je l’ai secouru. C’est comme ça qu’on a créé un contact qui s’est poursuivi pendant quelques années. Je lui téléphonais de temps en temps. Il m’envoyait toutes les nouveautés de Taxi Girl. Quand je pars à Paris faire mes études à la rentrée 1984, on continue un peu à se voir. Je voyais aussi Daniel. J’étais assez proches d’eux même si j’étais un minot. Mirwais était straight mais quand je voyais Daniel et Laurent, je sentais bien qu’on n’était pas du même monde.

« Tes chroniques sont bien mais faut rajouter des vannes »

A quel moment commences-tu à écrire sur la musique ?

Christophe Conte : Au lycée j’avais créé un fanzine, Seppuku, toujours mon obsession Taxi Girl. Lorsque je débarque à Paris, je décide de continuer en me disant que ça peut servir de carte de visite, car c’est vraiment le métier que je veux faire. Je n’ai aucun plan B. Je vends mon fanzine à la cafétéria de ma fac. Je le fourgue aussi chez New Rose. Je fais un seul numéro par ce que je suis tout seul et que ça m’ennuie. Niveau études, je suis en arts plastiques, à Saint Charles. Pour la culture générale parce que j’ai aucun talent de plasticien. Je n’ai aucune idée sur la façon de devenir journaliste mais, pour ce que je veux faire, je sais que ça ne passe pas par les écoles traditionnelles. Je démarche des fanzines, mais c’est long. Je parviens quand même à en faire un ou deux avec des gens, mais sans affinités. Et puis, vers la fin des années 80, j’ai vu une opportunité dans Rockland, un nouveau magazine qui se montait. Le rédacteur en chef était Gilles Renault, qui plus tard sera aux Inrocks et à Libé. Je vais voir les mecs de Rockland, et ils me filent deux trucs à chroniquer : Jean-Louis Murat et XTC. Gilles me dit alors « Tes chroniques sont bien mais faut rajouter des vannes ». Faut dire que Rockland, c’était ça. Je me souviens d’un mec qui faisait une chronique de Simply Red, un groupe en déclin, et qui terminait par « Ils ne sont pas encore grillés mais simplement rouges ». Après deux ou trois numéros, le magazine se casse la gueule. Je me retrouve dans Backstage, un canard monté par des dissidents de Best et Rock & Folk. Notamment Philippe Blanchet, à qui je dois beaucoup. Un jour, je force la porte de son bureau. Il était là, avec sa tête de Gotlieb, hyper sympa. J’étais venu avec des disques que je venais d’acheter à la Fnac. Il me sort : « allez-y, chroniquez-les et on verra ce que ça donne ». Il m’a donné ma chance alors qu’il y avait dans Backstage des gars comme Philippe Barbot, Hugo Cassavetti, etc. Des mecs plus âgés. Blanchet m’avait à la bonne, il me confiait de plus en plus de choses. Même faire des papiers ou des interviews, ce que je n’avais plus fait depuis le fiasco Taxi Girl. Puis le journal s’est cassé la gueule. Il appartenait à un escroc qui avait foutu le feu aux locaux en faisant croire que c’était accidentel pour toucher la prime d’assurance.

« C’est pas mal. Par contre tu ne maîtrises pas du tout les règles de typo. C’est illisible ton truc, un enfer »

Tu as 23 ans. On est en 90. Et tu intègres la rédaction des Inrockuptibles.

Christophe Conte : Oui. J’habite chez mon frère, à quelques pas de leurs bureaux, rue d’Alésia. J’achetais les Inrocks depuis quelques temps déjà. C’était pour moi le journal le plus intéressant. Jusque là, j’osais pas aller les voir…Mais là, je commençais à avoir une petite expérience et c’était le moment ou jamais d’y aller. Je me disais « Si ça se trouve, je vais tomber sur Beauvallet qui va peut-être se souvenir de moi, même si c’est 10 ans après Arcachon ». Je continuais à voir Pascal Bertin, qui bossait déjà aux Inrocks, mais j’osais pas lui parler de mon envie d’écrire pour eux. Je finis par y aller. Je sonne. Et c’est Beauvallet qui m’ouvre. A l’époque, les Inrocks, c’était 5 personnes. Je tente le coup. « Je ne sais pas si tu te souviens de moi. On s’est vu il y a longtemps avec Pascal. J’aimerais écrire sur la musique ». Je le sens un peu emmerdé, il n’ose pas m’envoyer voir ailleurs. Il jette vaguement un œil sur ce que j’ai déjà fait et que j’ai apporté. Puis me propose de faire un essai. Je repars avec deux disques à chroniquer, dont un des Pogues. Je rentre chez moi, j’écoute ça, tape sur ma machine à écrire puis je reviens avec mes chroniques tapées. JD m’a dit « C’est pas mal. Par contre tu ne maitrises pas du tout les règles de typo. C’est illisible ton truc, un enfer ».

Tu t’intègres facilement ?

Christophe Conte : Je commence à écrire régulièrement, mais mon seul interlocuteur, c’était JD Beauvallet. Emmanuel Tellier avait l’air plutôt cool, mais Christian Fevret ne me parlait pas. Il ne savait même pas qui j’étais. C’était hyper gênant parce que la rédaction était toute petite à l’époque. Kaganski, déjà un peu lunaire, revenait à peine de Los Angeles où il avait habité. Renaud Monfourny [photographe historique des Inrocks, Ndr] était là aussi. JD était sympa mais avait autre chose à faire. Alors je tournais un peu en rond là-dedans, je regardais s’il y avait des disques à gauler. Je suis arrivé quasiment à la fin du bimestriel. Dès que c’est passé mensuel, il y avait bien plus de trucs à faire. On faisait chacun notre tour la rubrique des singles. Un papier assez long où on parlait de plein de choses différentes. Qu’on me laisse faire cette rubrique, c’était vraiment une marque de confiance. Peu à peu, je me suis senti légitime. En 92, on me propose de coordonner le supplément sur les disques de l’année, avec PJ Harvey en couverture, une sacrée responsabilité. Un jour, je me retrouve à sortir de l’immeuble avec Fevret qui me parle pour la première fois. Le sujet ? Le premier album de The Auteurs. Il était tellement enthousiaste que ça a duré une heure et demie alors qu’on se connaissait quasiment pas. A partir de là, je me suis plus familiarisé avec eux. De l’extérieur je les trouvais hyper snobs mais en les fréquentant, je me suis rendu compte qu’ils étaient comme le magazine à l’époque. Quelque chose d’un peu froid mais intelligent. Des gens avec qui on pouvait faire des choses incroyables.

Tu te souviens de ta première interview pour les Inrockuptibles ?

Christophe Conte : Timbuk 3. J’étais allé voir les mecs en leur disant « Essayez de faire des réponses longues. Le magazine est vraiment axé sur les grands entretiens ». Evidemment, ils en avaient rien à foutre. J’avais aussi rencontré Louis Philippe, alias Philippe Auclair, que j’appréciais beaucoup. J’aimais beaucoup sa musique, c’était bien avant qu’il ne commente le foot anglais sur RMC. C’est le premier qui m’a parlé de François De Roubaix. L’entretien était vraiment pas mal, c’est là que j’ai montré que j’étais pas condamné aux chroniques. J’étais adopté.

En 95, le mensuel devient hebdomadaire. Comment vis-tu ça ?

Christophe Conte : Les 6 mois qui ont précédé ce lancement, on ne savait pas trop où on allait. C’était un gap fou. Au départ, Télérama devait mettre de l’argent mais ils nous ont plantés au dernier moment. Christian a dû aller voir une banque et emprunter beaucoup d’argent. Tout le monde était dans l’inconnu. C’était vraiment ambiance « ça passe ou ça casse ». Soit ça allait durer 3 semaines et on était mort, soit on allait prouver qu’on était capables de relever ce défi incroyable. Sortir un hebdo, c’était un défi irréel à l’époque.

GONZAI : Passer d’un rythme mensuel à un rythme hebdo, ça change ton rapport à la musique et à l’écriture ?

Christophe Conte : Pas tant que ça. Au départ, j’étais hyper déçu. Passer en mode hebdo, ça voulait dire tripler les effectifs. C’était un eldorado. Je me suis dit « Je vais me faire embaucher ». Et puis c’est pas arrivé. Je me suis retrouvé un peu comme un con. Finalement je suis embauché un an après. D’abord pour faire un guide des sorties qui s’appelait le « Guide de bord de la société du spectacle ». Un titre trouvé avec Tellier. Ca nous avait d’ailleurs valu une fatwa d’Arnaud Viviant et de Gilles Tordjman, grands Debordiens devant l’éternel qui trouvaient que c’était vraiment un sacrilège de jouer avec le nom de leur maître qui n’était pas mort à l’époque. Puis j’ai rejoint la rubrique musique.

Comment te retrouves-tu à monter un label de pop, le Village vert, alors que tu chroniques des disques aux Inrocks ?

Christophe Conte : En 93, c’est à mon tour de de m’occuper de la rubrique des singles. On recevait énormément de cassettes parce qu’en fin de rubrique, on parlait de quelques démos. Un groupe avait aimé ma chronique d’un album des Sneetchees dans un numéro précédent. Du coup, il m’avait envoyé leur démo au journal. C’était les William Pears. La démo était très aboutie. Pour des français, ils chantaient super bien, avec des harmonies vocales magnifiques. Tout le monde au journal aimait bien cette cassette. De son côté, Tellier avait reçu une démo d’Autour de Lucie qu’il m’avait demandé de chroniquer. Dans ma rubrique singles, je parle de ces deux cassettes. Fred Monvoisin, le manager d’Autour de Lucie, me téléphone pour me remercier. On se voit dans un café aux Abbesses, avec Valérie Leulliot d’Autour de Lucie. Et à un moment il me sort : « toutes les majors veulent signer Autour de Lucie, mais je ne veux pas qu’on signe parce que je sens qu’ils vont transformer le projet dans un sens qu’on ne souhaite pas. On est fans des Pale Foutains, je veux qu’on reste indés, avec un son indé. Je songe à monter un label parce que j’ai l’impression que c’est le seul moyen de résister à ces rouleaux compresseurs ». Il n’y connaissait pas grand-chose mais avait déjà de bonnes intuitions. J’ai acquiescé, et Valérie qui était là a dit : « mais pourquoi vous le faites pas ensemble ? ». C’était pas mon truc du tout. Je ne savais pas comment on montait un label et surtout j’étais de l’autre côté du manche. Ils ont fini par me convaincre, sans savoir ce que ça signifiait. On a monté une SARL où on a mis un peu d’argent chacun. Fred avait déjà un grand sens du business. Columbia voulant signer le groupe, il nous a envoyé voir Sony Music pour qu’ils signent le label, et pas seulement le groupe. On s’est retrouvés chez Sony avec les William Pears et Autour de Lucie dans notre manche. Bingo.

Cette signature chez Sony, c’est le jackpot ?

Christophe Conte : On sympathise à mort avec le patron de Columbia, Frédéric Rebet. J’avais cette idée à la con de faire une compile de reprises de Joe Dassin. J’avais vu une émission sur lui sur TF1, et je trouvais qu’il y avait chez lui des vraies chansons pop, pas uniquement de la grosse variété gluante. Je connaissais un peu Les Objets, Bill Pritchard, Jérôme Soligny, Philippe Katerine, Dominique Dalcan, Jean-Louis Murat, etc. On leur a soumis l’idée de reprendre Joe Dassin. Tous étaient hyper enthousiastes. La première référence du label, c’était ce tribute un peu cocasse, chez Columbia. Bertrand Burgalat avait entendu parler de ce projet de compile, il est venu me proposer de faire quelque chose dessus. Ce qu’on a évidemment accepté. Ce truc a mal vieilli mais dessus, t’avais vraiment un catalogue de gens importants à ce moment-là. Ca a donné de la crédibilité à la démarche artistique du label, à savoir proposer un truc pop en France. A l’époque, en France, personne n’en avait rien à foutre de la pop.

Commercialement, cette compil fait flop, non ?

Christophe Conte : Ca n’avait pas très bien marché mais on avait su montrer à Columbia qu’on était capables de produire quelque chose. Vingt titres, c’était pas si évident. Mon modèle de label, c’était El records. Chaque disque devait être référencé avec un numéro, y compris les disques promos. Un truc à la Factory. Après cette « compile Joe Dassin », on a très vite sorti des albums et ça a été une aventure incroyable. Il faut dire qu’on avait un budget important pour un label débutant. A ce moment-là, Columbia avait Cabrel, Céline Dion, Patricia Kaas, Goldman… Chaque sortie représentait 2 ou 3 millions d’albums. Le chiffre d’affaires était colossal. Quand on allait voir le business affair, on y allait avec Frédéric Rebet. C’était un peu monsieur plus de Bahlsen. Il disait : « allez vas-y, rajoute un zéro sur le chèque ». Et on se retrouvait avec des budgets annuels conséquents. Surtout qu’avec le budget Columbia d’un album, on en enregistrait cinq. On était en licence. Pour le label, c’était des conditions royales mais personnellement, j’ai pas touché un centime. On a quand même pu produire beaucoup de choses. Puis un nouveau mec est arrivé chez Columbia. Un gars qui venait de Carrefour. A partir de là, tout a changé. On avait moins de latitude, et beaucoup moins d’argent. Au bout d’un moment j’ai arrêté parce que j’arrivais pas à parler aux gens des maisons de disques, en dehors de ceux qui étaient fans de musique. En plus, j’étais de plus en plus en porte-à-faux avec les Inrocks où j’écrivais de plus en plus. J’ai revendu mes parts à l’époque où Fred a signé Luke, qui a vendu 200 000 albums. Je suis vraiment parti au mauvais moment. De son côté, Fred a continué le truc et l’a fait fructifier. Le village vert a fini par devenir GUM, Green United Music. Une structure très intelligente, Fred ayant compris très vite que la pub allait s’emparer de la musique.

« Au lycée, grâce à l’OFUP, j’étais abonné au Melody Maker. Je lisais les critiques anglais mais ils ne me plaisaient pas. Ils parlaient de musique à la première personne. Je devrais pas dire ça dans Gonzaï, mais j’ai toujours détesté la critique gonzo dans le musique »

Journaliste musical, c’est aussi un rapport fort à l’écriture. Y-a-t-il des rock critics qui t’ont influencé ?

Christophe Conte : Comme toute cette génération des Inrocks, on a lu Best et Rock & Folk. Les journalistes qui nous intéressaient dans ces journaux, c’est ceux qui étaient en marge. Ou plus exactement ceux qui écrivaient sur d’autres musiques que le rock. C’est-à-dire Assayas et Gorin chez Rock & Folk. J’adorais aussi Francis Dordor, notamment parce qu’il avait écrit un papier sur la tournée mythique de Taxi Girl en 1982 en Angleterre. J’avais lu ce papier 15 fois, aha. Il avait aussi écrit un papier fantastique sur Prefab Sprout, avec tous les mots que j’aurais aimé pouvoir sortir sur cette musique là. En dehors de ces mecs,là, pas grand-chose…. Au lycée, grâce à l’OFUP, j’étais abonné au Melody Maker. Je lisais les critiques anglais mais ils ne me plaisaient pas. Ils parlaient de musique à la première personne. Je devrais pas dire ça dans Gonzaï, mais j’ai toujours détesté la critique gonzo dans le musique.

Que reproches-tu à la critique Gonzo ?

Christophe Conte : Ce qui me dérange, c’est que les gens s’octroient souvent une place qui n’est pas vraiment la leur. A une époque, les journalistes pouvaient passer 10 jours avec des groupes et de prendre de la coke avec eux. Mais aujourd’hui, franchement…Quand je suis arrivé, tout ça, c’était déjà fini mais on en voyait encore qui fabriquaient cette mythologie. Ils faisaient des voyages de presse à dix, mais quand tu lisais leur papier, tu avais l’impression qu’ils étaient partis seuls avec le groupe. Tout ce faux-semblant de ces mecs qui en plus nous donnaient plein de leçons, c’était pénible. Quand les Inrocks se sont créés, il y avait une forte hostilité du milieu rock envers eux. Je suis arrivé plus tard mais je l’ai aussi ressenti. Au bout d’un moment, ils ont été obligés de nous respecter puisque le canard durait. On montrait qu’on savait faire des choses, notamment des interviews. Mais au début, c’était horrible. Ils nous méprisaient complètement. On était clairement les ennemis de Manoeuvre et de tous les mecs de Rock & Folk.

« Des rockers de la vieille garde avec des boots pointues comme Patrick Eudeline nous méprisaient. Nous étions considérés comme des petits bourgeois, alors qu’aucun d’entre nous ne l’était vraiment »

Comment expliques-tu ce mépris de la rédaction de Rock & Folk pour Les Inrockuptibles à ce moment-là ?

Christophe Conte : Ils étaient jaloux. Faut rappeler que les Inrocks débarquent en 1986, ce qui correspond peut-être à la pire période de l’histoire de Rock & Folk. Ils mettaient Samantha Fox en couverture. Best avait plus ou moins périclité. Et personne n’avait encore pris la place. Enfin, ceux qui la prenaient, c’était les Inrocks. Des rockers de la vieille garde avec des boots pointues comme Patrick Eudeline nous méprisaient. Nous étions considérés comme des petits bourgeois, alors qu’aucun d’entre nous ne l’était vraiment. Mais comme le journal avait été monté à Versailles où Christian Fevret était étudiant, on était classé Versaillais. C’est un mépris qu’a aussi subi la French Touch plus tard. Le côté bien né, ça plaisait pas alors qu’en réalité, on était quasiment tous issus de classes moyennes comme les groupes anglais qu’on écoutait. Pas des prolos c’est certain, mais des mecs issus des classes moyennes. Ce côté « classes moyennes sur classes moyennes » est souvent détesté par des gens qui eux-mêmes sont souvent des grands bourgeois cachés sous des perfectos et qui se racontent une légende perso qu’ils sont les seuls à entretenir, et à croire. On a très vite ressenti ce mépris, sauf de la part de Francis Dordor, qui écrivait quand même dans les Inrocks depuis très longtemps sous le pseudonyme de Delta Oscar Roméo alors qu’il était encore à Best. Il commençait à parler de ses obsessions plutôt World music. Michka Assayas aussi faisait une chronique dans les Inrocks. Tous les mecs qu’on aimait bien comme Gorin ou Nick Kent se retrouvaient aux Inrocks, et c’était pas par hasard. Ce journal, parti comme un petit fanzine, devenait un très beau magazine luxueux certes, mais avec des plumes importantes. Arnaud Viviant, par exemple, qui venait de Libé. Je me sentais vraiment tout petit dans cette histoire. J’allais devoir m’accrocher. Tous ces mecs que j’avais lu quand j’étais gamin devenaient mes collègues de bureau. On ne se voyait pas vraiment mais la pression était grande.

Ca a eu une incidence sur ton écriture, cette concurrence ?

Christophe Conte : Forcément. J’ai dû muscler mon jeu, comme disait Aimé Jacquet, et faire encore plus gaffe à l’écriture. C’était pas gagné au départ. Quand je lisais un papier de Viviant, j’étais dégoûté. J’arrivais plus à écrire derrière. Je le lui avais dit et cet enfoiré m’avait répondu « oui, je sais, c’est normal ». Ah ah ah… Michka Assayas avait aussi un côté un peu hautain. Il faut dire que ces mecs là avaient déjà une position forte. Je faisais partie de la génération suivante, celle qui n’avait pas connu les grandes années. Il y avait moins de sorties intéressantes. Enfin c’est ce qu’on croyait à ce moment-là. J’ai dû me forger un style, que j’ai trouvé au fur et à mesure, notamment en étant rigolo. Des vannes et du fond. C’est peut-être un truc qui m’est rester de mon premier rendez-vous chez Rockland quelques années avant. Il fallait d’autant plus déconner que l’image des Inrocks était hyper janséniste. Le côté « Trop de couleurs distrait le spectateur », c’était pas vraiment moi. Dès que je me suis senti autorisé à être plus léger, j’y suis allé plus fort. Jean-Daniel Beauvallet était déjà comme ça, mais il le faisait avec son autorité. Je me suis également fait la place de l’érudit de la bande. Je pouvais faire 10 000 signes sur The Left Banke en tirant les fils une histoire peu connue, en cherchant des notes de pochettes oubliées. Avant internet il n’y avait pas d’infos sur ce genre de groupe que l’on redécouvrait. J’ai fait une fixette sur la pop engloutie des années 60, Sagittarius, le Nirvana anglais, des groupuscules qui avaient sorti deux singles parfois, et dont je parlais comme s’ils avaient autant d’importance que les Beach Boys et les Byrds, sur lesquels j’écrivais aussi. J’ai commencé aussi à m’intéresser à ce qui se passait en France, parce que ça n’intéressait pas trop les gens aux Inrocks. J’écrivais sur L’Affaire Louis Trio, Les Innocents… J’ai aussi fusillé pas mal de disques assez férocement, parce que c’était un truc que j’aimais lire dans la presse musicale.

Christophe Conte : Forcément. J’ai dû muscler mon jeu, comme disait Aimé Jacquet, et faire encore plus gaffe à l’écriture. C’était pas gagné au départ. Quand je lisais un papier de Viviant, j’étais dégoûté. J’arrivais plus à écrire derrière. Je le lui avais dit et cet enfoiré m’avait répondu « oui, je sais, c’est normal ». Ah ah ah… Michka Assayas avait aussi un côté un peu hautain. Il faut dire que ces mecs là avaient déjà une position forte. Je faisais partie de la génération suivante, celle qui n’avait pas connu les grandes années. Il y avait moins de sorties intéressantes. Enfin c’est ce qu’on croyait à ce moment-là. J’ai dû me forger un style, que j’ai trouvé au fur et à mesure, notamment en étant rigolo. Des vannes et du fond. C’est peut-être un truc qui m’est rester de mon premier rendez-vous chez Rockland quelques années avant. Il fallait d’autant plus déconner que l’image des Inrocks était hyper janséniste. Le côté « Trop de couleurs distrait le spectateur », c’était pas vraiment moi. Dès que je me suis senti autorisé à être plus léger, j’y suis allé plus fort. Jean-Daniel Beauvallet était déjà comme ça, mais il le faisait avec son autorité. Je me suis également fait la place de l’érudit de la bande. Je pouvais faire 10 000 signes sur The Left Banke en tirant les fils une histoire peu connue, en cherchant des notes de pochettes oubliées. Avant internet il n’y avait pas d’infos sur ce genre de groupe que l’on redécouvrait. J’ai fait une fixette sur la pop engloutie des années 60, Sagittarius, le Nirvana anglais, des groupuscules qui avaient sorti deux singles parfois, et dont je parlais comme s’ils avaient autant d’importance que les Beach Boys et les Byrds, sur lesquels j’écrivais aussi. J’ai commencé aussi à m’intéresser à ce qui se passait en France, parce que ça n’intéressait pas trop les gens aux Inrocks. J’écrivais sur L’Affaire Louis Trio, Les Innocents… J’ai aussi fusillé pas mal de disques assez férocement, parce que c’était un truc que j’aimais lire dans la presse musicale.

Dont le premier album de Daft Punk !

Christophe Conte : Non. Ca, c’est une autre histoire. Ce qui m’a décoincé, c’est le fait de parler de la télé dans le fameux guide de bord de la société du spectacle. J’avais une rubrique où je choisissais les programmes télé et je dézinguais à tout-va. On ne signait pas les programmes télé alors j’y allais parfois au vitriol. Je me suis fait plein d’ennemis. Virtuels au début, parce que les gens ne savaient pas que c’était moi. Mais quand ils l’ont su, j’ai dû raser les murs parce que certains n’étaient pas contents du tout. La musique pour moi, c’était sacré, mais la télé, on pouvait y aller. On avait le droit de déconner. Je me suis frotté tous les mecs de l’époque…Nagui, je l’appelais Naguilux. C’est un surnom que son équipe a commencé à lui donner après. Le truc avait quand même fait son chemin. Beaucoup de critiques méchantes « pré-billets durs » sont nées dans cette petite rubrique. Ca a fini par infiltrer le reste. J’ai commencé à écrire des chroniques un peu vachardes. On avait cette liberté de ton dans les Inrocks. Parfois, un label nous appelait et hurlait « Connard, je vais supprimer toutes les pubs que je passe dans ton journal » mais en fait, il revenait. A l’époque, le journal était puissant et prescripteur. Presque incontournable pour les labels et pour les artistes, même internationaux. Alors, contrairement à d’autres journaux, on ne craignait pas qu’un mec de Virgin nous sucre ses pubs.

« J’ai toujours nourri de l’hostilité pour la house music. Beaucoup moins pour la techno qui était plus proche de ce que je ressens. Mais le côté dansant de la house, les raves, je suis complètement passé à côté. J’en avais rien à foutre ».

Désolé d’insister mais j’en reviens aux Daft Punk. Comment te retrouves-tu à démonter leur premier album dans une chronique dont on te parle sûrement trop souvent ?

Christophe Conte : C’est une histoire déplorable. Daft Punk, c’était pas du tout ma musique. A priori j’y comprenais rien. D’ailleurs, il y a un épisode que je n’ai jamais raconté, c’est que j’ai fait un peu de musique à la fac avec Christophe Monnier, un garçon qui des années plus tard a fondé The Micronauts. A l’époque, on avait monté un duo. Lui au synthé, moi au chant. Un sous Taxi Girl pas très intéressant, même si Patrick Vidal et Stephan Eicher voulaient nous produire. Ca devait être vers 88. A ce moment-là, Christophe avait trouvé un stage chez Barclay, et il ramenait plein de disques du label chez lui. A l’époque il était très snob, il écoutait Bartok, Pierre Boulez, ce genre de choses. A côté j’étais un plouc. Un jour j’arrive chez lui et je tombe sur le maxi de Lil’ Louis, un des premiers tubes de la house. Il me fait écouter ça et me sort « C’est ça le futur ». Et moi de me dire « Merde, si c’est ça, nous voilà mal barrés ». Il habitait dans une tour dans le 13ème arrondissement et était ébahi par les images fractales des clips de house. Ses potes étaient hypnotisés par tout ça. Moi, ça m’ennuyait profondément. On s’est séparés là. Depuis, j’ai toujours nourri de l’hostilité pour la house music. Beaucoup moins pour la techno qui était plus proche de ce que je ressens. Mais le côté dansant de la house, des raves, je suis complètement passé à côté. J’en avais rien à foutre.

Et les Daft punk, alors ? Pourquoi c’est toi qui écrit cette chronique d’ « Homework » ?

Christophe Conte : Quand les Daft Punk sont arrivés, tu te doutes bien que j’avais rien suivi de leur parcours puisque je détestais la house. Pourtant c’était un évènement énorme cette sortie. Il y avait Emmanuel De Buretel de chez Virgin qui poussait à fond cet album. Pour eux, les Inrocks à ce moment-là, c’est vraiment « le » journal à séduire. Beauvallet connaissait les premiers maxis. Laure Narlian aussi. Il y avait aussi Ivan Smagghe et David Blot qui écrivaient aussi pour les Inrocks sur le segment électronique et dance. Bref, il y avait plein de candidats légitimes et bien mieux placé que moi pour chroniquer « Homework » quand il sortirait. Vient le jour où on le reçoit au bureau, sur cassette. On l’écoute alors sur un magnéto pourri, avec un son vraiment dégueulasse. Tellier et moi, on commence à se dire « Putain, tout ça pour ça ». Notre stagiaire, qui était Guillaume Sorge, nous avait saoulé pendant des mois avec ce groupe, et en fait on trouvait ça nul. Puis Fevret écoute ça dans son bureau, au volume 2 en faisant autre chose. Il finit par sortir de son bureau et lâche « C’est vraiment de la merde, cet album ». Je lui réponds que j’ai pas vraiment d’avis dessus, mais qu’à part Da Funk, le reste ne me paraît pas génial. Puis ils s’échangent des coups de fils avec JD qui était en Angleterre. Laure Narlian qui devait faire la chronique refuse parce qu’elle est pote avec le groupe. Blot et Smagghe étaient remerciés dans l’album et avaient fait une interview qui était dans le journal. Personne ne voulait écrire la chronique et ça commençait à être problématique. Je finis par dire « Si vous voulez, je la fais. J’ai aucune envie de la faire, mais si personne ne veut, je peux dire ce que j’en pense ». Je rentre chez moi avec la cassette, et Tellier finit par me dire « Vas-y, écris ta chronique, on en a rien à foutre. Dis ce que tu penses ». Je fais la chronique en 20 minutes et je l’envoie à JD v en lui disant « Je sais que ça passera pas, mais ça m’a fait marrer de le faire ».

Beauvallet valide alors ta chronique assassine ?

Christophe Conte : Je ne sais pas si on peut dire ça. JD a toujours dit qu’à ce moment-là, il était en plein déménagement et qu’il n’a pas eu le temps de s’en occuper. Je veux bien croire en sa bonne foi, mais bon… Je crois surtout que c’est ce qu’il a raconté quand il a vu la tournure des évènements. Pourtant c’est Emmanuel Tellier qui était aux manettes. C’est lui qui en a rajouté des caisses en écrivant le chapo de la chronique et le chapo de l’interview. Cet interview des Daft par Smagghe et Blot était vraiment bien, mais le chapo était très négatif. Emmanuel a finalement été bien plus virulent que moi. Ca m’avait fait marrer de le faire, mais si il avait mis un veto diplomatique pour censurer ma chronique, j’aurais très bien compris. Lorsqu’elle est paru avec un titre genre « Techno-boulot-dodo », c’était le pompon. Benoit Sabatier, journaliste de Technikart, l’avait d’ailleurs remarqué. Il m’avait dit que la chronique était pas si méchante que ça mais que le chapo était vraiment très dur. Ensuite ça a été l’enfer pour moi. Ca a duré 15 ans, amplifié lorsque sont arrivés les réseaux sociaux, où la chronique a beaucoup circulé. Dès que les Inrocks faisaient une couverture avec Daft Punk, ça ressortait comme une verrue. Tous les types qui nous en voulaient, et ils sont nombreux, se faisaient un plaisir de la faire circuler. Je ne sais même pas pourquoi on l’a pas virée du site, car elle est complètement périmée. Ça a été aussi l’origine d’un énorme malentendu avec Blot et Smagghe qui étaient hyper remontés contre moi. Ils ne parvenaient pas non plus à comprendre comment cette chronique avait pu passer dans le journal. Il faut dire qu’ils s’étaient retrouvés hyper mal vis-à-vis du groupe qu’ils avaient quand même interviewés. C’était un pataquès sans nom. Tout le monde me soutenait, jusqu’au moment où ils ne m’ont plus soutenus.

C’est une réaction étonnante, car si on raisonne promotion, une chronique négative est plus visible qu’une chronique ultra-positive.

Christophe Conte : C’est ce que m’a dit De Buretel des années plus tard. Quand il y a eu un documentaire sur les Daft Punk à l’occasion d’un anniversaire de l’album, il m’a dit que la BBC l’avait interviewé et que le journaliste leur avait parlé de cette chronique. Ca lui avait permis de leur dire qu’à l’époque de la sortie, tout le monde n’avait pas été unanime. La vérité, c’est qu’à l’époque, il voulait me tuer, et maintenant, il se sert de cette chronique, aha ! Les mecs de Daft Punk sont sûrement passés à autre chose très vite, mais je sais que ça a été un ressentiment très dur. JD est allé les interviewer pour leur deuxième album, et il a fallu qu’il y aille avec un mot d’excuse. Le groupe était hyper remonté contre nous, ce que je peux comprendre. En même temps, ils étaient satellisés internationalement, donc ma chronique finalement, c’est pas grand-chose. Ils étaient si puissants et avaient une telle exposition, que ça aurait été franchement dommage de nous faire chier pour une chronique. Tous les journaux étaient unanimes sur leur premier album. Tous. Sauf nous et Eric Dahan, qui plus tard a dit qu’il n’aimait pas du tout ce premier album mais adorait le deuxième. Ce qui est aussi mon cas. J’ai d’ailleurs aucune hostilité contre Daft Punk. J’aime bien leur dernier LP, mais je trouve que certains de leurs albums ne sont pas à la hauteur de la réputation du groupe. Ce qui est marrant, ce que j’ai aussi fracassé un album de Daho, « Eden », que j’aime beaucoup aujourd’hui. Et ce qui ne m’a pas empêché de faire un livre et un documentaire sur lui plus tard. Les goûts évoluent, il y a une maturation avec le temps que l’on n’a pas lorsqu’on écrit à chaud sur un album. Je n’estime pas qu’une chronique est forcément empreinte d’une vérité absolue, c’est un truc instinctif, parfois pétri dans la mauvaise foi. Il y des titres de Daft Punk comme Veridis Quo, One More Time ou Instant crush que je considère comme des classiques.

Christophe Conte : C’est ce que m’a dit De Buretel des années plus tard. Quand il y a eu un documentaire sur les Daft Punk à l’occasion d’un anniversaire de l’album, il m’a dit que la BBC l’avait interviewé et que le journaliste leur avait parlé de cette chronique. Ca lui avait permis de leur dire qu’à l’époque de la sortie, tout le monde n’avait pas été unanime. La vérité, c’est qu’à l’époque, il voulait me tuer, et maintenant, il se sert de cette chronique, aha ! Les mecs de Daft Punk sont sûrement passés à autre chose très vite, mais je sais que ça a été un ressentiment très dur. JD est allé les interviewer pour leur deuxième album, et il a fallu qu’il y aille avec un mot d’excuse. Le groupe était hyper remonté contre nous, ce que je peux comprendre. En même temps, ils étaient satellisés internationalement, donc ma chronique finalement, c’est pas grand-chose. Ils étaient si puissants et avaient une telle exposition, que ça aurait été franchement dommage de nous faire chier pour une chronique. Tous les journaux étaient unanimes sur leur premier album. Tous. Sauf nous et Eric Dahan, qui plus tard a dit qu’il n’aimait pas du tout ce premier album mais adorait le deuxième. Ce qui est aussi mon cas. J’ai d’ailleurs aucune hostilité contre Daft Punk. J’aime bien leur dernier LP, mais je trouve que certains de leurs albums ne sont pas à la hauteur de la réputation du groupe. Ce qui est marrant, ce que j’ai aussi fracassé un album de Daho, « Eden », que j’aime beaucoup aujourd’hui. Et ce qui ne m’a pas empêché de faire un livre et un documentaire sur lui plus tard. Les goûts évoluent, il y a une maturation avec le temps que l’on n’a pas lorsqu’on écrit à chaud sur un album. Je n’estime pas qu’une chronique est forcément empreinte d’une vérité absolue, c’est un truc instinctif, parfois pétri dans la mauvaise foi. Il y des titres de Daft Punk comme Veridis Quo, One More Time ou Instant crush que je considère comme des classiques.

« Les mecs des maisons de disques avaient peur. Ils nous appelaient parfois pour nous supplier de venir faire une interview, même si on ne la passait pas ensuite dans le magazine. C’est avec des choses comme ça qu’on a commencé à se sentir puissants. Peut-être un peu trop d’ailleurs. De la puissance à l’arrogance, il n’y a qu’un petit pas »

Dans les années 90, les Inrocks étaient vraiment si puissants ?

Christophe Conte : Enormément, pas seulement à l’époque, ça a duré très longtemps. Quand ils étaient en promo, les artistes internationaux voulaient absolument avoir les Inrocks sur le planning. Les mecs des maisons de disques avaient peur. Ils nous appelaient parfois pour nous supplier de venir faire une interview, même si on ne la passait pas ensuite dans le magazine. C’est avec des choses comme ça qu’on a commencé à se sentir puissants. Peut-être un peu trop d’ailleurs. De la puissance à l’arrogance, il n’y a qu’un petit pas. Personnellement, j’ai jamais trouvé que les Inrocks étaient plus arrogants que d’autres journaux, mais je peux comprendre que de l’extérieur, on ait pu avoir cette perception là. Certains nous traitaient de « dictateurs du bon goût ». On avait des procès en sorcellerie qui n’avaient aucune raison d’être. On nous cataloguait rocardiens, gauche caviar ou que sais-je encore. Ou alors on nous reprochait de ne parler que de groupes blancs anglais. Alors que dans les sommaires, tu trouvais Public Enemy, Arested Developement…On avait pourtant à bord quelqu’un comme Serge Kaganski qui avait vécu 10 ans à Los Angeles, qui était fan de Springsteen et de musique californienne, et qui détestait Joy Division et les Smiths. C’était le pendant parfait à Beauvallet, qui effectivement était plus sensible aux groupes anglais et qui d’ailleurs très vite est allé vivre là-bas. Les idoles de Christian Fevret, c’était Bob Marley et le Velvet. On était tous très complémentaires et c’était beaucoup moins caricatural qu’on veut bien le dire. En 95, on était le seul journal à avoir une rubrique World music. On parlait d’Ali Farka Touré. Et on l’a mis en couverture très vite. C’était très audacieux, personne ne faisait ça dans la presse généraliste, car Les Inrocks n’étaient plus un magazine exclusivement musical. Je comprends l’hostilité qu’on peut avoir vis-à-vis des Inrockuptibles aujourd’hui, mais à l’époque, non.

« Quand les Inrocks mettaient Franz Ferdinand qui était le groupe du moment, nous, on se retrouvait sur Volume à mettre Oasis sur un de leurs pires albums. Très vite, on a compris qu’on aurait du mal à exister dans l’ombre des Inrocks ».

Au cours de ta carrière, tu as aussi été rédacteur en chef de Volume, un très bon mensuel musical qui a pourtant mis la clef sous la porte au bout de 9 numéros. Pourquoi cet échec ?

Christophe Conte : On a lancé Volume parce qu’on pensait qu’il y avait encore la place pour des magazines uniquement musicaux. C’était une idée de Christian Fevret. On s’était rendu compte que les hors séries des Inrockuptibles cartonnaient. Mais on allait rapidement arriver au bout du truc. Une fois qu’on aurait fait toutes les grandes figures, on aurait beaucoup de mal à répéter tout ça. Au départ, j’avais proposé une sorte de mix, un mag hybride avec un dossier de 30 pages sur un groupe ou un artiste, et puis d’autres papiers qui pouvaient faire une sorte de mensuel. A ce moment-là, on sortait quand même un hors-série des Inrocks tous les mois. C’était Pascal Bertin qui s’en occupait. Lui-même disait « Il va falloir qu’on commence à trouver autre chose ». On réfléchissait à ce projet un peu hybride quand Christian Fevret a dû ressentir un revival de ces jeunes années, et a voulu faire un mensuel. Un truc à la Mojo qui serait très complémentaire des Inrocks. L’idée, c’était de remettre la musique au centre, avec des papiers longs, des interviews, etc. Il nous a proposé de le faire à deux, Pascal et moi. On est parti là-dessus à l’arrache. Sans rédaction parce qu’on dépendait de la rédaction des Inrocks. On a réussi à faire neuf numéros en bossant comme des dingues mais c’était très, très dur. Christian voulait réaliser tous ses fantasmes avec Volume. Il fallait que ce soit connecté à internet, qu’il y ait de très longues interviews, qu’il y ait des supers photos, des centaines de chroniques, etc. Et nous on était là, au bout de la chaîne, à morfler. Il faut savoir que Christian a une force de persuasion incroyable. L’interview qu’il a faites de Léos Carax, c’est parce que pendant des années il allait lui mettre des numéros sur son paillasson pour que le mec accepte de nous parler. Et finalement, il l’a fait. Je me souviens très bien du titre : « A l’impossible on est tenu ». C’était une phrase de Carax. Christian, c’est exactement ça. A l’impossible on est tenu. C’est-à-dire qu’il faut qu’on y arrive. D’une certaine manière, il nous donnait des ordres. Pascal et moi étions tellement à bouts de nerfs qu’il nous arrivait de lui rentrer dans la gueule, de l’insulter. Tout le monde nous foutait des bâtons dans les roues. Dès qu’on disait « On va faire ça en couv de Volume » », on nous répondait « Ah ben non, les Inrocks vont le faire ». Quand les Inrocks mettaient Franz Ferdinand qui était le groupe du moment, nous, on se retrouvait à mettre Oasis sur un de leurs pires albums. Très vite, on a compris qu’on aurait du mal à exister dans l’ombre des Inrocks.

Christophe Conte : On a lancé Volume parce qu’on pensait qu’il y avait encore la place pour des magazines uniquement musicaux. C’était une idée de Christian Fevret. On s’était rendu compte que les hors séries des Inrockuptibles cartonnaient. Mais on allait rapidement arriver au bout du truc. Une fois qu’on aurait fait toutes les grandes figures, on aurait beaucoup de mal à répéter tout ça. Au départ, j’avais proposé une sorte de mix, un mag hybride avec un dossier de 30 pages sur un groupe ou un artiste, et puis d’autres papiers qui pouvaient faire une sorte de mensuel. A ce moment-là, on sortait quand même un hors-série des Inrocks tous les mois. C’était Pascal Bertin qui s’en occupait. Lui-même disait « Il va falloir qu’on commence à trouver autre chose ». On réfléchissait à ce projet un peu hybride quand Christian Fevret a dû ressentir un revival de ces jeunes années, et a voulu faire un mensuel. Un truc à la Mojo qui serait très complémentaire des Inrocks. L’idée, c’était de remettre la musique au centre, avec des papiers longs, des interviews, etc. Il nous a proposé de le faire à deux, Pascal et moi. On est parti là-dessus à l’arrache. Sans rédaction parce qu’on dépendait de la rédaction des Inrocks. On a réussi à faire neuf numéros en bossant comme des dingues mais c’était très, très dur. Christian voulait réaliser tous ses fantasmes avec Volume. Il fallait que ce soit connecté à internet, qu’il y ait de très longues interviews, qu’il y ait des supers photos, des centaines de chroniques, etc. Et nous on était là, au bout de la chaîne, à morfler. Il faut savoir que Christian a une force de persuasion incroyable. L’interview qu’il a faites de Léos Carax, c’est parce que pendant des années il allait lui mettre des numéros sur son paillasson pour que le mec accepte de nous parler. Et finalement, il l’a fait. Je me souviens très bien du titre : « A l’impossible on est tenu ». C’était une phrase de Carax. Christian, c’est exactement ça. A l’impossible on est tenu. C’est-à-dire qu’il faut qu’on y arrive. D’une certaine manière, il nous donnait des ordres. Pascal et moi étions tellement à bouts de nerfs qu’il nous arrivait de lui rentrer dans la gueule, de l’insulter. Tout le monde nous foutait des bâtons dans les roues. Dès qu’on disait « On va faire ça en couv de Volume » », on nous répondait « Ah ben non, les Inrocks vont le faire ». Quand les Inrocks mettaient Franz Ferdinand qui était le groupe du moment, nous, on se retrouvait à mettre Oasis sur un de leurs pires albums. Très vite, on a compris qu’on aurait du mal à exister dans l’ombre des Inrocks.

C’est aussi la période où Mathieu Pigasse commence à s’intéresser au magazine.

Christophe Conte : Oui, Pigasse est arrivé à ce moment là. Il a commencé à tourner autour des Inrocks et je crois que l’arrêt de Volume est aussi lié au rachat des Inrocks. Pigasse n’était pas là pour racheter un mensuel de musique en plus d’un hebdomadaire. C’est Alain Bashung, bien involontairement, qui nous a un peu crevé les pneus. A sa mort, on a refait un hors-série, très vite. Qui a cartonné. Volume marchait correctement mais c’était vraiment pas les mêmes chiffres. Partant du principe de réalité, on s’est remis aux hors séries et on a arrêté Volume qui se vendait quand même à 12 000 exemplaires en moyenne. Un chiffre dont n’importe quel canard de musique se contenterait largement aujourd’hui. Le deuxième numéro avait même cartonné à 25 000 exemplaires.

J’imagine que pendant toutes ces années, il a du t’arriver quelques déconvenues ou souvenirs marquants lors d’interviews.

Christophe Conte : Les gens que je voulais vraiment interviewer, c’était mes héros : Ray Davies, Andy Partridge, Paddy McAloon, Brian Wilson et Paul McCartney. J’ai fini par tous les faire. J’ai raté Bowie, Morricone, Gainsbourg et quelques autres mais je m’estime quand même assez chanceux, vu d’où je viens. Quand t’as écouté des mecs dans ta chambre à 15 ans que 10 ans plus tard tu leur parles, seuls dans la même pièce, et qu’ils te prêtent attention, c’est une sensation indescriptible. Je n’ai fait ce métier que pour ça. McCartney, c’était pour moi le truc le plus difficile à faire. Le plus improbable aussi, car d’autres seraient sûrement choisis avant moi pour le rencontrer si une opportunité se présentait. Ma grande chance, ça a été qu’aux Inrocks, les Beatles n’ont jamais été très importants. Fevret et JD adorent le double blanc, et Christian adore « RAM » de McCartney. En dehors de ça, les Beatles les ennuient. Un jour, McCartney se présente à Cannes pour la présentation de la compilation Wingspan. Christian m’envoie là-bas, mais au casse pipe. La commande est claire : « Tu fais une interview, mais que sur RAM. Et on fait la couv’ dessus ». J’ai beau lui dire que ce sera pas possible, que McCartney sera seulement là pour parler de sa compile, il ne veut rien entendre. J’avais seulement 25 minutes pour faire l’interview, ça devenait très compliqué. Je demande par fax au manager si on peut interviewer Paul sur « RAM ». Il me répond « Non, vous ne parlerez que de la compilr ». Pour moi c’était mort, mais Christian insiste. « Tu y vas et une fois que tu seras avec McCartney, il ne pourra pas reculer ». On parle quand même de McCartney là… Un mec des Beatles. Les Inrocks, il en a rien à foutre. Christian ajoute « Et en plus je vais te donner un gage supplémentaire. Si on fait la couv’, on titrera « RAM, le chef-d’oeuvre caché de McCartney », et il y aura un sampler 4 titres dedans. On a un deal avec Parlophone, avec Coldplay, Verve, Radiohead et on mettra aussi un morceau de « RAM » dessus ». C’était tout simplement impossible. Les Beatles et McCartney n’existent sur aucune compilation et en plus, à ce moment-là, « RAM » n’est même pas réédité. J’étais sûr qu’on obtiendrait aucun titre pour le sampler. Comme d’habitude, Fevret ne se démonte pas. « Une fois que tu es sur place, tu lui demandes directement ». J’envoie un deuxième fax au manager en lui expliquant le truc. Là le mec m’envoie méchamment paître. Je me rends quand même à Cannes faire l’interview. Dans un univers complètement hostile, avec 40 mecs d’EMI Angleterre et une nana infecte. On me dit « Tu vas avoir 25 minutes en face-à-face avec McCartney. Il faut lui parler uniquement de la compile ». J’acquiesce, et je rentre dans la pièce. Là, il y a le manager, qui pose un magnéto sur la table en me disant « J’enregistre pour le site internet ». Bref, ce freak me raconte du bullshit. Il s’allonge sur le lit, McCartney est là, en chaussettes, hyper sympa. Première question sur les Wings et la compil Wingspan, puis j’enchaîne avec un « D’ailleurs, je voulais vous parler d’un album mais qui n’est pas des Wings. C’est RAM ». Le manager me regarde méchamment, et McCartney répond « J’adore RAM, c’est un album que les gens devraient redécouvrir ». « Ca tombe bien, on voudrait vraiment le faire redécouvrir aux gens ». Et là, je fais une super interview de McCartney. Il me raconte plein de trucs sur « RAM », sur l’époque, sur le procès avec les Beatles, sur Allen Klein, sur le scarabée sur la pochette et sur la réponse de Lennon où il prenait un cochon par les oreilles alors que McCartney prenait un bélier par les cornes, etc. A la sortie, il va pisser. Il revient. Je lui montre la couv’ qu’on avait fait sur le double blanc, et j’en profite pour lui parler du sampler. Le manager est sur le point de s’étouffer. McCartney lui demande alors si c’est possible, et le manager lui dit que contractuellement ce n’est pas possible d’avoir un titre sur une compile. McCartney lui rétorque « On s’en fout du contrat. Ils ont l’air sympas et ils adorent RAM. Ils veulent même faire une couverture dessus. Ce serait idiot de pas avoir un morceau de l’album avec ». C’est comme ça qu’on a eu l’accord pour le morceau, et l’interview.

Christophe Conte : Les gens que je voulais vraiment interviewer, c’était mes héros : Ray Davies, Andy Partridge, Paddy McAloon, Brian Wilson et Paul McCartney. J’ai fini par tous les faire. J’ai raté Bowie, Morricone, Gainsbourg et quelques autres mais je m’estime quand même assez chanceux, vu d’où je viens. Quand t’as écouté des mecs dans ta chambre à 15 ans que 10 ans plus tard tu leur parles, seuls dans la même pièce, et qu’ils te prêtent attention, c’est une sensation indescriptible. Je n’ai fait ce métier que pour ça. McCartney, c’était pour moi le truc le plus difficile à faire. Le plus improbable aussi, car d’autres seraient sûrement choisis avant moi pour le rencontrer si une opportunité se présentait. Ma grande chance, ça a été qu’aux Inrocks, les Beatles n’ont jamais été très importants. Fevret et JD adorent le double blanc, et Christian adore « RAM » de McCartney. En dehors de ça, les Beatles les ennuient. Un jour, McCartney se présente à Cannes pour la présentation de la compilation Wingspan. Christian m’envoie là-bas, mais au casse pipe. La commande est claire : « Tu fais une interview, mais que sur RAM. Et on fait la couv’ dessus ». J’ai beau lui dire que ce sera pas possible, que McCartney sera seulement là pour parler de sa compile, il ne veut rien entendre. J’avais seulement 25 minutes pour faire l’interview, ça devenait très compliqué. Je demande par fax au manager si on peut interviewer Paul sur « RAM ». Il me répond « Non, vous ne parlerez que de la compilr ». Pour moi c’était mort, mais Christian insiste. « Tu y vas et une fois que tu seras avec McCartney, il ne pourra pas reculer ». On parle quand même de McCartney là… Un mec des Beatles. Les Inrocks, il en a rien à foutre. Christian ajoute « Et en plus je vais te donner un gage supplémentaire. Si on fait la couv’, on titrera « RAM, le chef-d’oeuvre caché de McCartney », et il y aura un sampler 4 titres dedans. On a un deal avec Parlophone, avec Coldplay, Verve, Radiohead et on mettra aussi un morceau de « RAM » dessus ». C’était tout simplement impossible. Les Beatles et McCartney n’existent sur aucune compilation et en plus, à ce moment-là, « RAM » n’est même pas réédité. J’étais sûr qu’on obtiendrait aucun titre pour le sampler. Comme d’habitude, Fevret ne se démonte pas. « Une fois que tu es sur place, tu lui demandes directement ». J’envoie un deuxième fax au manager en lui expliquant le truc. Là le mec m’envoie méchamment paître. Je me rends quand même à Cannes faire l’interview. Dans un univers complètement hostile, avec 40 mecs d’EMI Angleterre et une nana infecte. On me dit « Tu vas avoir 25 minutes en face-à-face avec McCartney. Il faut lui parler uniquement de la compile ». J’acquiesce, et je rentre dans la pièce. Là, il y a le manager, qui pose un magnéto sur la table en me disant « J’enregistre pour le site internet ». Bref, ce freak me raconte du bullshit. Il s’allonge sur le lit, McCartney est là, en chaussettes, hyper sympa. Première question sur les Wings et la compil Wingspan, puis j’enchaîne avec un « D’ailleurs, je voulais vous parler d’un album mais qui n’est pas des Wings. C’est RAM ». Le manager me regarde méchamment, et McCartney répond « J’adore RAM, c’est un album que les gens devraient redécouvrir ». « Ca tombe bien, on voudrait vraiment le faire redécouvrir aux gens ». Et là, je fais une super interview de McCartney. Il me raconte plein de trucs sur « RAM », sur l’époque, sur le procès avec les Beatles, sur Allen Klein, sur le scarabée sur la pochette et sur la réponse de Lennon où il prenait un cochon par les oreilles alors que McCartney prenait un bélier par les cornes, etc. A la sortie, il va pisser. Il revient. Je lui montre la couv’ qu’on avait fait sur le double blanc, et j’en profite pour lui parler du sampler. Le manager est sur le point de s’étouffer. McCartney lui demande alors si c’est possible, et le manager lui dit que contractuellement ce n’est pas possible d’avoir un titre sur une compile. McCartney lui rétorque « On s’en fout du contrat. Ils ont l’air sympas et ils adorent RAM. Ils veulent même faire une couverture dessus. Ce serait idiot de pas avoir un morceau de l’album avec ». C’est comme ça qu’on a eu l’accord pour le morceau, et l’interview.

A part Polnareff qui t’a récemment planté au bout de 10 minutes d’interview, as-tu eu des rencontres difficiles ?

Christophe Conte : Peu. A part peut-être une histoire ahurissante avec Belle and Sebastian à leurs débuts. J’étais allé à Glasgow avec Renaud Monfourny à l’époque de « If you’re feeling sinister ». La mission ? Ramener une couv’. Sauf qu’à ce moment là, le groupe ne voulait faire aucune photo et très peu d’interviews. Ils avaient un côté boy-scout et ne voulaient parler qu’aux fanzines. Sauf qu’entre temps, ils avaient signé chez Delabel donc ils allaient devoir assumer. Une nouvelle fois, je me suis retrouvé avec mon grand ami Emmanuel De Buretel au cul, qui n’avait toujours digéré la chronique de Daft Punk et me considérait à l’époque comme un branleur. Lui voulait absolument la couv’ pour son groupe. On part donc à Glasgow en mission commando. Sauf que rien n’était calé. Il n’y avait pas d’attaché de presse. C’était à l’occasion d’un festival très sympa dans une université, avec les Pastels et d’autres groupes. On s’approche du groupe et la seule qui veut bien nous répondre, c’est Isobel Campbell. Renaud fait des super photos d’elle au pied d’un arbre, mais les autres, rien. Ils s’éparpillaient dès qu’ils nous voyaient. Le manager nous faisait patienter. « Vous ferez l’interview plus tard ». Après les balances, après le concert, etc. Puis De Buretel se pointe de nulle part en hélicoptère ou en avion privé. Il nous engueule parce qu’on n’a encore rien fait. On lui explique que son groupe nous fuit depuis notre arrivée. Après le concert, pareil. Le groupe nous fuit. A 2h30 du matin, on va au lobby de l’hôtel parce que De Buretel nous explique que c’est le seul endroit où ils ne pourront pas s’esquiver. Le groupe se pointe avec leurs potes. Ils sont 25, commandent du champagne, des clubs sandwich, etc. L’open bar rêvé pour les étudiants crevards qu’ils étaient à ce moment là. Je vais voir Stuart, le chanteur, pour qu’il fasse l’interview et il me sort « Interviewe plutôt la meuf qui est là. Elle est super, elle tient notre fan-club ». Je finis par en réunir deux ou trois, mais pas Stuart. Ils répondent aux questions. Au moins j’avais quelque chose. Sauf que je me rends vite compte qu’un des mecs en question ne fait même pas partie du groupe ! On a finalement réussi à faire une interview pourrie de Stuart, mais pas de couv’ parce qu’on n’avait pas de photos.

« La critique rock en tant que telle, avec ses codes, ne m’a jamais intéressée. J’aime pas les codes du rock. Je les trouve ridicules. Le rock en tant que tel, c’est grotesque. Pour moi c’est un problème phallique. Les rockeurs, les gens qui écoutent du rock, ont un problème de virilité ».

Une leçon à tirer de toutes tes rencontres ?

Christophe Conte : la leçon, c’est peut-être que ça se passe rarement très bien avec les gens que tu attends vraiment. XTC, c’est l’exemple flagrant. J’avais interviewé Andy Partridge pour une compilation XTC. C’était chez Virgin, à Paris, et ça s’était bien passé. il avait répondu. Puis, après 7 ans d’interruption, ils sortent un nouvel album. On avait la possibilité d’aller les rencontrer, à Swindon. Encore une fois, j’y suis allé avec Monfourny. C’était à 1h30 de Londres dans un train miteux qui roule à deux à l’heure. On avait une adresse, un chauffeur de taxi nous dépose dans le quartier sans avoir trouvé la maison. On finit par la dénicher, et on frappe à la porte. Personne n’ouvre. On insiste, on frappe plusieurs fois. Au bout d’un quart d’heure, la porte finit par s’ouvrir. C’était Andy Partridge en peignoir qui nous dit « Il y a des gens malades ici, faut partir ! ». On lui explique qu’on vient de France, et qu’on a rendez-vous. Finalement, il a accepté mais on était à deux doigts de la catastrophe. Ceci dit, on a passé une journée fabuleuse, à écouter des démos dans son abri de jardin qui m’avait fait rêver quand j’étais ado et que je lisais les interviews de XTC. Les meilleurs souvenirs, c’est quand même lorsque tu vas chez les mecs, que tu voies leur canapé, leur discothèque, l’endroit où ils travaillent, que tu pisses dans leurs chiottes. Moi j’aime plutôt les gentils, comme Neil Hannon de Divine Comedy, que j’ai interviewé chez lui aussi, en Irlande. C’est pas spectaculaire, on ne prend pas de la drogue sur le cul d’une groupie dans un palace, mais on boit du thé, on parle de Ray Davies, de Judee Sill et de Gershwin. C’est con à dire, mais quand j’avais 14 ans c’était ça mon projet de vie.

Regrettes-tu parfois d’être devenu rock critic ?

Christophe Conte : Non. Ce que je voulais vraiment, c’était écrire sur la musique. Mission accomplie. J’espère l’avoir fait avec suffisamment de sincérité et de désinvolture pour qu’on se souvienne de quelques trucs. Je voulais aussi faire de la radio. Ce que j’ai finalement réussi à faire. La critique rock en tant que telle, avec ses codes, ne m’a jamais intéressée. J’aime pas les codes du rock. Je les trouve ridicules. Le rock en tant que tel, c’est grotesque. Pour moi c’est un problème phallique. Les rockeurs, les gens qui n’y voient qu’un truc de puissance et de virilité, ont pour moi un problème avec leur propre virilité. Être autant obsédé par ça, ça pose quand même des questions. La pop, c’est autre chose. C’est notamment assumer une partie de sa féminité. C’est quelque chose de plus doux. J’ai écouté beaucoup de groupes hyper soft, de morceaux hyper beaux, presque chichiteux avec des arrangements de cordes et des clavecins. Et en même temps, j’ai jamais hésité à tailler en pièces un groupe quand il ne me plaisait pas. Ou beaucoup de gens connus ou des « people » dans mes 350 ou 400 billets durs. A ma façon, je dois être frappé de bipolarité, mais une bipolarité assumée et sincère. Je préfère ça à de la méchanceté gratuite, et sur la musique, le principal danger du critique, c’est de tomber dans cette méchanceté gratuite. La mauvaise foi n’est pas interdite en revanche, elle est même conseillée. Ça n’engage rien ni personne, à part l’égo de quelques types qui le méritaient sans doute. On n’écrit pas sur la Syrie, ça reste léger. J’ai conscience que, dans le milieu de la rock critic, si tant est qu’il existe vraiment, je ne suis pas le plus emblématique, car j’ai un côté centriste qui m’a valu les railleries de Gonzaï très souvent. En vérité, je m’en fous, j’assume très bien le fait d’adorer Vincent Delerm et de pouvoir écouter aussi Eliane Radigue ou Autechre avec le même plaisir.

18 commentaires

Ben moi j’aime bien ce mec mais je lui ai fait une vanne pourrie sur Twitter — et gavée de fautes d’orthographe — je crois qu’il m’a bloqué, ou un truc comme ça.

MR LE COMTE DES INROCKS EN PULL EN JACQUARD BLEU (de son vrai nom de buse bicéphale consanguine Christophe conte) un hyper narcissique haters humainement imbuvable juste bon a écrire sa diarrhée verbale de billets mous (les billets durs).Trop facile de tapé sur le dos des peoples et vip ,c’est leur faire trop d’honneur.Pour moi les inrocks sont morts au passage a l ‘hebdo en 1995.

moi je m’en branle des critique rocks ,quand est ce mon cher petit potiron que tu va faire des entretiens avec les ex journalistes de feu l’immense magazine VIBRATIONS ???(je te recommande jacques denis ) helas il n’y a jamais eu de suite et quand vibrations a coulé ce fut le néant total dans presse magazine en version papier.

https://perseverancevinylique.wordpress.com/2013/06/15/rip-vibrations-magazine19912013/

SORTEZ VOS CHIENNES

Bravo Albert : ces interviews sont hyper instructives et rondement menées.

Quant à ce grand écart entre Sabatier et Conte… fallait oser.

vouz aves fini de vous ‘cons-gras-culer’ sur cet bande INfAmE

la tof de tout en haut apres les caractères d’intro… c’est le jumeau du mec qui tenait t.t. paris qui avait aussi un label & qui s’était embarquer dans de la distrib….. j’suis pas au jus…..

lire r.t.

« albert potiron » c’est un pseudo ou bien quoi ?

va voir adolf rue st sabin 11° paris explique lui pourquoi ce blase ?

oui, pourquoi ce blase ? (d’après g**gle rue st sabin y a Born Bad Recordshop)

je fais pas parti de la lêche

La pub hystérique à droite ‘GonzaÏ 28’ rend la lecture de l’article impossible. Dommage.

« Ça nous avait d’ailleurs valu une fatwa d’Arnaud Viviant et de Gilles Tordjman, grands Debordiens devant l’éternel qui trouvaient que c’était vraiment un sacrilège de jouer avec le nom de leur maître qui n’était pas mort à l’époque. »

Guy Debord est mort fin 94 et les Inrocks sont passé hebdo en 95.

J’imagine qu’il ont bossé sur le format hebdo avant la sortie en 95, et donc inventé les différents chroniques et leurs noms avant également ?

y’en a qui sont debordés @ calculer les dates……;

Woah la longueur de l’article ! Sur un sujet aussi fascinant, c’est puissant.