Soyons clairs : en tant que lecteur, j’ai toujours trouvé que Bukowski bénéficiait d’une cote légèrement surévaluée parmi les amateurs de littérature sulfureuse. Pourtant très porté sur les histoires de poivrots puant du bec, pour moi, la fainéantise de Charles tourne à la prose horripilante au fil des pages. Bien que chacun doive vivre sa vie comme il l’entend, la fascination des badauds pour cet alcoolo amateur de jambes a toujours crée en moi de véritables envies de meurtres.

Soyons clairs : en tant que lecteur, j’ai toujours trouvé que Bukowski bénéficiait d’une cote légèrement surévaluée parmi les amateurs de littérature sulfureuse. Pourtant très porté sur les histoires de poivrots puant du bec, pour moi, la fainéantise de Charles tourne à la prose horripilante au fil des pages. Bien que chacun doive vivre sa vie comme il l’entend, la fascination des badauds pour cet alcoolo amateur de jambes a toujours crée en moi de véritables envies de meurtres.

Chez Bukowski, le laisser-aller est maladif, empêchant toute possibilité d’emprise sur la vie. La marginalité stérile consistant à se bourrer la gueule, roter dans un micro et dire « cette pute s’est encore cassée » n’est qu’un éternel retour à la case départ, la machine à écrire radotant de mal en pis au fil des années qui s’écoulent. Si l’on devait faire une analogie entre le style américain et la prose française, son jumeau d’outre-Atlantique, Antoine Blondin, m’intéresse davantage. Et oui, après tout : portés déserteurs dans la catégorie « homme rangé/père de famille », écrivant de manière quasi exclusive sur la cuite de niveau olympique, positionnés Misfits de la société : les deux ont des airs de villes jumelées. Pourtant, contrairement au « Buk », Blondin ne se réjouit pas de sa situation. Il n’en fait jamais une apologie directe dans le style « I am who I am and fuck you ». Notre hussard comprend que son mode de vie est un cul-de-sac. Charles Bukowski aussi, par ailleurs. Sauf que ses lecteurs, eux, ouvrent des yeux ronds en fantasmant un quotidien où l’on gerbe au réveil, se traînant en peignoir troué dans une chambre miteuse, un chat hagard sur un canapé défoncé, et où une pute s’essuyant la chatte nauséabonde détrousse le maigre larfeuille du pauvre bougre avant de se faire la malle. Bien qu’il nous ait laissé plusieurs grands livres (Le Postier, Au Sud de Nulle Part), quand la tête fleurie du bonhomme s’impose à l’esprit, on laisse échapper un « Bien triste monde… » d’entre ses dents.

Alors, qu’est-ce que Shakespeare n’a jamais fait ?

En septembre 1978, Bukowski débarque avec sa seconde épouse, Linda Lee, dans un Paris dont les nouveaux gardiens du temple cool sont les punks. Son éditeur au Sagittaire, Raphaël Sorin, l’enferme huit jours dans une chambre d’hôtel, lui programmant tout un tas d’interviews, dont une rencontre avec Alain Pacadis racontée dans ce livre : « Arrivé avec ses fringues en cuir constellées de fermetures Éclair, il a déclaré être à plat et avoir besoin d’un peu d’héro pour remettre la machine en route (…). » Puis vint le temps du mythique passage à Apostrophe, qui contribua largement a cristalliser la légende. N’importe quel geek de la culture rock ayant déjà vu cette émission en boucle, c’est dans le décalage entre la perception de Bukowski et la réalité des images que ce livre inédit se fait intéressant. En effet, pour Charles, rien d’incroyable ne se passe sur le plateau. Il est bourré (sans dec !), se fait chier, matte les jambes de Catherine Paysan et se casse parce que les projecteurs lui donnent chaud. Voilà pour le mythe et la vie fantasmée : l’attitude subversive du bonhomme tient à une overdose de tannin et un manque d’air.

« Je les aimais bien, ces vieux bonshommes allemands. Chacun assis à sa propre table, ils ne se parlaient pas. (…) Ils attendaient la mort, sans être particulièrement pressés : ils y avaient encore tant de choses qui méritaient réflexion. »

La deuxième partie du livre se constitue comme le « cahier d’un retour au pays natal », où Bukowski retrouve son vieil oncle Heinrich et sa maison d’enfance à Andernach en Allemagne. Une errance où la catastrophe se fait attendre – et n’arrivera jamais, Bukowski en profitant pour rendre hommage à ses amis Carl (son traducteur) et Michael Montfort, dont les clichés illustrent l’intégralité du livre. Quatorze ans avant sa mort, l’ancien postier devenu écrivain culte en Europe pense déjà à la fin. L’ombre du croupissement pèse sur chacun des mots imbibés de l’œuvre. L’ennui, la vacuité des choses, l’emmerdement total, l’agitation alcoolisée… Rien n’échappe à cette vérité que Charles a le courage de regarder dans les yeux. Il va mourir. Il va mourir parce que rien de l’anime réellement, sinon son impossibilité à la conformité. Mais sans la révolte, la vie de notre écrivain ressemble à un ring de boxe sans adversaire. Un Don Quichotte sans quête qui constate, regarde ce qui l’entoure et fait comme les vieux Allemands dans les bars : il attend qu’on l’allonge dans un cercueil en pensant à des « trucs ». Dans le genre longue balade dominicale cafardeuse où l’on sait que, dès le lendemain, notre déplaisir sera total ; Hank choisit de prendre ce qu’on lui présente et n’en pense plus rien.

Dans, Mon Chien Stupide, le maître du maître, John Fante, nous raconte l’ultime sursaut d’un homme qui va entamer la dernière partie de sa vie, voyant ses abrutis de gamins se faire la malle, retrouvant un peu de combativité auprès d’un chien pataud, emmerdant tous les cons qu’il déteste. Avec Shakespeare n’a jamais fait cela, Charles Bukowski nous apprend que le marginal se retrouve seul beaucoup plus vite que le père de famille. Le compte à rebours de la mort s’enclenche au moment exact où les autres vous regardent comme un vieux clown même plus spécialement drôle. Si ce que le bon William n’a jamais fait est de vivre ses tragédies à la hauteur où Bukowski appliqua les siennes, on donne le vieux dégeulasse gagnant par K.O.

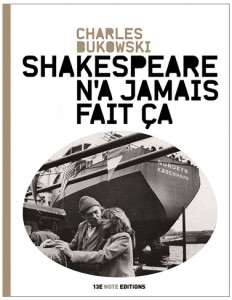

Charles Bukowksi // Shakespeare n’a jamais fait ça // Note Éditions, 254 pages, traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrice Carrer et Alexandre Thiltges.

Illustration: Tanxxx

6 commentaires

Sauf que Fante avait la politesse de rester assez léger et de ne pas accabler ses pauvres lecteurs avec son amertume (enfin Mon chien Stupide, c’est quand même moins chiant que la série Baldini, je veux dire…)

Pauvre Buk, saloperie de Buk ! Mais on l’aime quand même. Au final, ils sont peut-être un peu pareil : un livre bandant, puis trois livres chiants (mais faut bien vivre…). Et à la fin, on appelle ça « une oeuvre », ça se tient, en fait !

Faudrait voir à ne pas résumer Bukowski à une bouteille de vin, une pute et quelques courses hippique. Son œuvre poétique est immense, tant par sa qualité que par sa taille.

Blondin de ne se réjouit pas ? Alors Buk a raison sur lui.

Entamant ma lecture de l’article, je craignais justement une énième ode au mythe de l’écrivain crasseux alcoolique et tout et tout. Ouf. Cool. Merci.

Sylvain

http://www.parlhot.com

Ben mon colon, j’avais encore jamais lu du mal de John Fante. La série Bandini, chiante ? Grands dieux !

J’avais un peu la même position que toi sur Buk, LJJ, après quelques bouquins j’ai commencé à trouver tout ça un peu gratuit. Puis je me suis enfilé les « souvenirs d’un pas grand chose ». Et là, grands dieux !…

Pour les curieux,il existe des vidéos où Buckowski lit ses propres poèmes,ça vaut le coup d’oeil !