Fraichement débarqué aux éditions Le Dilettante, Samuel Lebon invite dans son premier roman à un voyage râpeux entre la France et la Belgique, dominé par une punk en Peugeot, des eunuques en bateau et la musique comme carburant principal. Hasard du calendrier, au moment où on décide de le rencontrer, il sort un clip en collaboration avec le bluesman Red. Un morceau qui se pose dans l’univers du bouquin comme un pavé dans sa flaque et mieux nous éclabousser. On s’est dit que les occasions c’est comme les claques au fion, c’est toujours bien quand elles sont doubles. Entretien.

Quand on la parcourt, La Seine laisse découvrir ses particularités, à l’image de l’Ile de Migneaux, territoire partagé sur lequel Samuel Lebon a décidé de s’arrêter le temps de son premier roman, Ne Pleure pas sur Moi. Migneaux est voisine de Poissy, une ville ouvrière ou Peugeot a monté ses usines le long dudit fleuve et fait pousser les carlingues de voitures comme des champignons depuis bientôt quatre-vingt-dix piges. Lebon a passé dix ans de bons et loyaux sévices dans les bureaux de la marque au lion au-dessus des chaînes de montage. Un jour, il lâche tout. L’objectif: bosser sa plume et son œil dans la presse indépendante. Ses envies d’ailleurs l’emmènent chez Decathlon ou entre deux articles sur la marche afghane et le yoga nordique, il se rend compte que la bureaucratie n’est définitivement pas son meilleur habit. Il a fait des éditions Le Dilettante sa nouvelle salle de jeu depuis l’année dernière.

Dans son premier bouquin, deux persos zinzins. Elle, Darline, hippie énervée ou punk larguée, nous rappelle tout au long du récit pourquoi elle parcourt la France en direction de la Belgique au volant de sa Peugeot cartonnée. La raison qu’elle se donne : elle veut à tout prix empêcher Lennon, son amant, son demi-frère, le possible père de sa môme, d’atteindre sa destination. La raison, la vraie, c’est qu’elle est en est folle et qu’elle ne veut surtout pas le perdre. Lui n’a qu’un seul but, rejoindre le plat pays pour dire adieu à ses roubignolles. Il l’a décidé de but en blanc un matin en se levant : la castration sera sa nouvelle destination. Autour d’eux, le monde qui se dessine ressemble à une version branlante du notre. Ces personnages, enfermés dans le dehors, cloisonnés dans leurs complexes, le parcourent pour mieux le dessouder. L’esprit y est graisseux, humide, gris, cul, folk, pop, country, bluegrass, moins rock, plus territoires fous et bayous désenchantés. Qu’elles soient conscientes ou inconscientes, les références de Lebon s’animent du cinéma de Felix Van Groeningen, de sa Merditude des choses à Alabama Monroe, sa tourbe et ses ambiances semi-légères, en passant par l’abstraction de Claude Schmitz jusqu’au plus rocailleux Fabrice du Welz.

Dans cette fiction abrupte et torturée, Lebon fait vagabonder sa plume autant que son personnage féminin. Elle percute sans se retourner et se soucier de faire des blessés, lâche sa bille dans le flipper de la vie et on prend un malin plaisir à voir à qui ou à quoi elle va s’attaquer. La musique irradie le phrasé, se prend dans le tourbillon des mots, les apartés, les rimes et les virgules en poésie et le récit, malgré sa voie toute tracée, finit plus d’une fois par nous emporter. Lui mettre une étiquette serait perdre sa richesse ou sa radicalité et comme le bayou Pisciacais que Lebon décrit, les racines finiraient toujours par sortir peu importe la manière. Lui le décrit comme « une course poursuite à la castration avec des ascenseurs à bateau », nous comme un roman borné qui pisse sur bien des frontières.

L’écran s’allume, le visio démarre. Ses cheveux et sa barbe couleurs d’ocre se font la guerre. « Je sais désormais que je finirai mes jours dans une forêt ou au bord d’un lac. » lâche-t-il quand on s’étonne du lieu dans lequel il se trouve. Pour le moment, il les prolonge au couvent des Clarisses, dans l’autre ville Lumière qu’est Roubaix. Il y a grandi et après douze années d’absence, comme aimanté par quelque chose que lui même ne saurait définir, il vient depuis peu d’y reposer ses valises. C’est là qu’il a conçu avec le musicien Red, Merdoduc, leur première collaboration en forme de micro-film d’animation et dont ils nous partagent aujourd’hui l’exclusivité du contenu.

C’est quoi ce clip ?

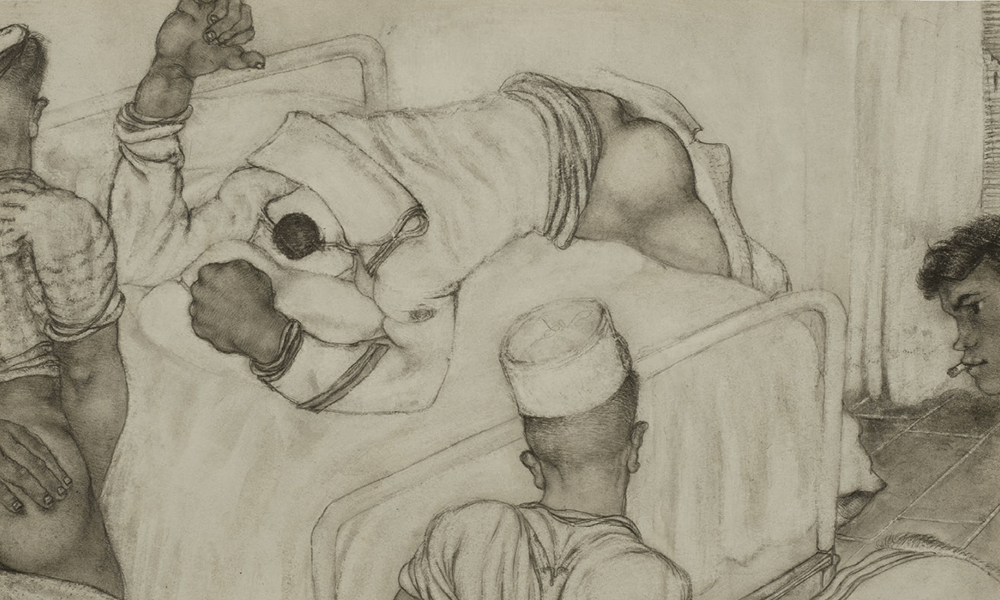

Samuel Lebon : C’est le premier extrait de ma lecture concert avec Red, enregistré en public lors de notre sortie de résidence au Couvent des Clarisses à Roubaix. Un passage de mon roman Ne pleure pas sur moi enchainé́ avec un standard de Howlin’ Wolf. On a bricolé un clip 100% maison avec un peu d’intelligence artificielle. Pour nos visuels on s’amuse beaucoup avec les générateurs d’images, des prompts du genre “Deux ermites roux en forêt, l’un joue sur une guitare de brocante, l’autre crie des saloperies dans un micro…” J’ai aussi copié-collé des phrases de mon roman là-dedans pour faire apparaître mes personnages dans le clip. Red s’est chargé de l’animation, il a fait un boulot de dingue. J’ai une chance incroyable qu’il ait accepté de m’accompagner pour cette lecture.

Votre collaboration nait comment ?

Samuel Lebon : Je l’ai connu au début des années 2000 quand je chroniquais ses disques pour Crossroads (magazine diffusé en kiosque de 2001 à 2011 consacré à la musique folk, rock et blues et géré par Christophe Goffette, ndlr) Dans le roman j’évoque son album Nothin’ to celebrate qui est l’un de mes disques de chevet. Je n’aurais jamais espéré monter sur scène avec lui. J’ai mis un peu de temps à oser lui proposer cette collaboration mais finalement ça s’impose comme quelque chose d’assez évident. Je savais à peu près ce que je voulais lire mais le spectacle s’est construit autour de ses propositions. C’est lui qui a choisi de reprendre des vieux blues par exemple. Il m’a aussi proposé d’inclure un blues en chti sur les inondations dans le Pas-de-Calais écrit il y a une dizaine d’années. J’ai adoré l’idée. Il a grandi dans le Nord comme moi et ses grands-parents lui ont toujours parlé en patois. Il a mis en musique les histoires de son grand-père dans un disque intitulé North. Chez lui le chti sonne comme de l’anglais. Il a aussi ressorti plusieurs titres de Nothin’ to Celebrate. Pour la lecture, j’ai tassé le roman en recentrant le propos sur Darline et Lennon. Une première partie sur lui, ses hésitations et son départ vers la castration et une deuxième sur elle et son road trip.

Elle vient d’où l’histoire de ce roman ?

Samuel Lebon : C’est parti d’une idée improbable que je me suis ensuite trainée pendant trois ans, à savoir la castration comme étape ultime de l’ermitage. Pour une résidence d’écriture, on m’avait prêté une dépendance dans une grande propriété en forêt de Rambouillet. Je suis citadin à la base donc cet isolement était un pari pour moi. J’avais tout fait pour être là, seul dans ma cabane en lisière de forêt mais les premiers jours j’ai un peu flippé. Je me demandais notamment ce que j’allais faire de ma libido. Comment ça se passe de ce côté-là ? Comment ça se passe ?? Est-ce qu’il existe une appli de rencontres forestières ?? Mais l’idée était là : est-ce que pour être vraiment tranquille, peinard dans sa vie, on ne doit pas tout couper dans tous les sens du terme ?

Les personnages arrivent comment ?

Samuel Lebon : J’ai bossé dix ans pour Peugeot à Poissy et comme je m’emmerdais, j’écrivais pour la presse musicale. J’organisais aussi des concerts sur une péniche pas loin. J’ai donc le personnage de Lennon en tête depuis un moment. Ce mec qui bosse à l’usine tout en rêvant de musique, qui se demande ce qu’il fout là et qui a juste envie de se barrer. Avec lui, arrive la question de la castration. Et j’ai vite pensé que l’histoire de ce mec qui recherche un isolement quasi-total, qui tient absolument à ce qu’on lui foute la paix, serait racontée par un proche. C’est comme ça qu’est né le personnage de Darline. C’était un vrai parti-pris de faire de Lennon le grand absent de l’histoire, de ne jamais le laisser s’exprimer, qu’il n’existe qu’à travers les autres, une espèce de légende urbaine qui parle avec des phrases chocs tout le temps.

Le récit est voulu comme une sorte de conte, un réel totalement fantasmé.

Samuel Lebon : Pour la quête de Darline, son road trip qui dure 48h, j’ai pensé au voyage initiatique des Amérindiens qui s’isolent dans le désert sans manger ni boire jusqu’à avoir des hallucinations et voir apparaitre un animal qui deviendra leur totem. Le voyage de Darline n’est pas forcément initiatique, elle voit plutôt sa vie sexuelle défiler, ce qui génère en elle des pulsions, des cauchemars. Elle pense avoir des prémonitions, des visions. En vérité je pense que c’est son cerveau qui génère de la merde et la recrache telle quelle. Je l’ai figuré en italique dans ce que j’ai appelé des poèmes de transe. Ce sont des moments où elle décroche, soit parce qu’elle dort, soit parce qu’elle vient de jouir, des sortes de paliers de décompression, de moments où elle disjoncte. Ces moments n’ont pas du tout été écrits dans le même mood que le reste du livre. Je les ai tapés à la machine à écrire en écoutant de la musique à fond, un casque vissé sur les oreilles alors qu’habituellement j’écris plutôt dans le silence. J’ai cherché la transe, la résonance musicale en écoutant la même chanson en boucle pendant deux heures jusqu’à ce que quelque chose en sorte.

J’ai aussi lu pas mal de choses sur les eunuques, les castrateurs, sur des forums dégueulasses, des histoires de mecs qui se font couper les couilles et les mangent. Un vrai paysage se découvre quand tu cherches des infos sur le domaine, notamment en Belgique ah ah. J’ai revomi tout ça en mêlant Nick Cave, les images de la Seine en crue, des cormorans, l’île de Migneaux dans les Yvelines ou Dr John. Dans ce que j’écris, il y a toujours un peu cette idée du rêve américain qui s’invite en Belgique. Les Belges ont ce truc sur les Etats-Unis, d’embrasser la culture en l’assumant totalement, sans honte. Il y a une forme d’autodérision et d’absurde que j’admire. Là je me suis amusé à donner une ambiance Nouvelle-Orléans, un peu Mud (film de Jeff Nichols sorti en 2012 avec Matthew McConaughey, ndlr), un peu voodoo à Poissy. C’est un réel que j’ai à peine fantasmé comme le présent que j’ai un peu torturé. L’autoroute est vide puis pleine d’un coup, ils sont tous dans une station-service à chercher à manger mais il n’y a rien, la météo se rate, des animaux sauvages redeviennent visibles… c’est un peu une apocalypse silencieuse, un état bestial qui ne dit pas son nom. Il n’y a pas vraiment de marqueur temporel mais dans mon esprit c’est plutôt contemporain, c’est juste que c’est complètement déglingué.

Il se construit comment ce personnage féminin ?

Samuel Lebon : J’avais l’idée d’une âme protectrice, sœur ou amie, qui n’irait pas très bien mais qui prendrait soin du bonhomme. On ne sait pas trop qui elle est, plus ou moins sa copine, plus ou moins sa sœur. Elle est bizarre, elle a beaucoup de superstitions, de rituels vaudous, de choses qui ont trait à la voyance et une maternité ratée qui la tourmente. C’est en tombant sur un cimetière pour enfants que cette partie m’est venue. J’ai parcouru des pages Instagram de bébés mort-nés, archi glauque. Certaines personnes mettent en scène leur enfant mort comme s’il était encore en vie, comme une catharsis, un moyen de dépasser le trauma et de faire leur deuil. Le deuil ne se fait pas de la même manière pour tout le monde. La perte d’un enfant peut facilement te foutre un couple en l’air.

Elle dégage quelque chose de très sexué.

Samuel Lebon : Je ne voulais pas qu’elle soit bigote, ni coincée. Je voulais pouvoir évoquer ses problématiques de sexe sans tabou. Pour moi, une narratrice très sexuée qui parle de la castration de son mec a plus d’intérêt narrativement que s’il s’agit d’un couple qui ne fait jamais l’amour. Je voulais qu’on la sente demandeuse, qu’elle se retrouve elle aussi face à ses problèmes de libido. J’aime l’idée de confronter deux fortes libidos mais pas traitées de la même manière. Lui veut s’en départir alors qu’elle s’y réfugie même quand ça ne va pas. Je voulais qu’elle contraste avec la bien-pensance actuelle, qu’elle soit assez libérée. Assez vite je l’ai aimée cette fille. Je me suis questionné sur la pertinence de l’écrire à la première personne et puis j’ai abdiqué. Elle tient de moi mais c’est avant tout un personnage composé, modifié, peint en plusieurs couches sur un temps assez long, pétri d’ajustements permanents, inspiré de certaines de mes fréquentations aussi.

J’ai construit les autres personnages comme des miroirs qui lui renvoient une partie de son histoire. Nick Cave est là parce que c’est le grand gourou de la perte d’un enfant. J’ai adoré son docu fiction 20 000 jours sur terre. J’aime son côté prêtre noir. C’était le personnage idéal pour un échange étrange sur la perte d’un enfant. Il parle en anglais, elle en français mais ils se comprennent. J’ai beaucoup écouté les disques que Cave a enregistrés après la mort de son fils et c’est par là que je suis entré dans son univers. Maintenant je l’écoute un peu moins, bizarrement. Je pense que c’était vraiment lié à l’écriture de ce livre.

Pourquoi avoir choisi de raconter l’histoire chez des marginaux ?

Samuel Lebon : Je ne sais pas à quel point ils sont marginaux. Ils le sont clairement par rapport à leurs voisins, puisque l’île de Migneaux à Poissy est un endroit surtout fréquenté par des familles aisées. C’est vraiment comme ça là-bas, d’un côté il y a ces baraques incroyables et de l’autre des espèces de hippies avec des péniches au fond du jardin. Ils n’ont pas vraiment de maison, juste une tente ou une cabane bricolée. Le contraste m’avait beaucoup marqué. Les familles de Darline et Lennon bossent chez Peugeot, vivent de manière particulière, bricolent une péniche concert mais ils déposent le bilan assez rapidement ; je ne les vois pas vraiment comme des marginaux, plus comme des paumés. On est tous paumés, on cherche notre place dans un monde complètement absurde. J’ai écrit le livre en partie pendant le confinement et ce contexte a renforcé la perception de l’absurdité totale du monde dans lequel nous vivons.

Il y a une poésie récurrente qui émane du texte mais aussi énormément de rimes, pourquoi ces assonances quasi systématiques ?

Samuel Lebon : Une libraire m’a dit que j’avais écrit ce roman comme une chanson, c’est le plus beau compliment qu’on pouvait me faire. Quand je suis bloqué dans l’écriture, ça m’aide à avancer. Une phrase sort parce qu’un son en appelle un autre, ça amène une idée que je n’avais pas forcément eue à la base. Un mot s’impose pour sa sonorité et je le laisse parce que j’aime la direction qu’il apporte. Je crois que c’est comme ça que j’écris. La rime c’est casse-gueule, je sais que je suis sur un fil, que ça peut très vite virer au kitsch. Mais je me suis dit que pour ce bouquin je pouvais assumer, ça me semblait coller avec les personnages du roman : la grande lignée de paroliers devenus bateliers. Lors d’une récente lecture, j’ai lu un extrait de mon prochain projet. Une personne m’a dit que je m’étais encore embarqué dans une histoire de rimes alors que je n’en avais pas du tout l’intention. C’est vraiment un jeu avec l’écriture qui me permet d’avancer autant que de prendre mon pied. Je verrai si je les garde dans le nouveau texte, ça dépendra de la direction donnée. Je ne veux juste pas tomber dans la caricature.

Donc sans musique, pas d’écriture ?

Samuel Lebon : Sans musique je me ferais bien chier, ah ah. Elle m’inspire autant que la littérature, me guérit de mes angoisses. C’est ma passion première, c’est elle qui m’a amené à l’écriture. J’ai fait mes armes en écrivant pour Crossroads et même quand je faisais une simple chronique de disque, je me prenais la tête pendant une semaine pour trouver un angle. J’ai fait ça pendant dix ans. J’écrivais pour la branche mainstream du magazine. Plus tard, je me suis retrouvé manager d’artiste à l’invitation de mon ami Hocine Zerzour, grand fan de James Taylor, dont j’ai coproduit le premier disque (Hocine, pas James). Comme je fais rarement les choses à moitié, j’ai fini dans des réunions avec les managers de la scène française, Voulzy et Cie, c’était l’angoisse. Ça ne parlait pas du tout musique, uniquement business. Après ça je n’ai plus écouté de musique pendant six mois tellement j’étais dégouté́. Le commercial c’est pas du tout mon truc. Je préfère traîner avec les musiciens, les photographier, les raconter. Le personnage de William Miller dans Presque Célèbre, le mec uncool qui se retrouve au téléphone avec Lester Bangs, c’est un peu moi.

Si vous deviez donner un genre à cette histoire ?

Samuel Lebon : Dur à dire. Je le vois comme une course poursuite à la castration avec des ascenseurs à bateau, tout simplement ah ah. Un road-trip confiné, angoissé, une fuite en avant mais on ne sait plus très bien qui poursuit quoi ou qui. Les références littéraires qui ont guidé l’écriture sont plutôt à chercher du côté de la série noire que des prix Nobel, souvent des romans courts d’ailleurs. Je pense à Harry Crews. C’est tentant de le ranger dans une case mais je vois surtout ses bouquins comme des textes simples, délirants. J’ai beaucoup regardé les films de Yorgos Lanthimos aussi. Mon éditeur considère Ne pleure pas sur moi comme une histoire d’amour, je suis assez d’accord mais une histoire d’amour de série belge noire et absurde.

Justement, votre rencontre avec Le Dilettante se fait comment ?

Samuel Lebon : Comme dans les films. Le Dilettante c’est aussi une librairie d’occasion alors je me suis dit que j’allais directement passer déposer le manuscrit plutôt que de l’envoyer par la poste. Ça s’est mal passé. Enfin je l’ai surtout mal vécu ah ah. C’est un peu humiliant de déposer un manuscrit, faut avoir une grosse confiance en soi, ce que je n’avais pas. Je débarquais de ma forêt. Je n’avais mis aucune lettre de motivation, juste une photo collée sur la pochette et le texte brut. Le type au comptoir n’a même pas réussi à ouvrir l’enveloppe et il m’a un peu envoyé bouler à base de « pas de soucis, on vous lira. » Je suis reparti ma barbe entre les jambes. Deux semaines plus tard, j’ai reçu un appel. C’était Antonin Bihr qui reprend progressivement le flambeau de Dominique Gaultier, le fondateur des éditions. Je suis heureux d’être parmi les premiers auteurs qu’Antonin a choisi d’accompagner.

Il y a un beau boulot sur la couverture et l’objet livre.

Samuel Lebon : J’ai insisté pour avoir quelque chose de râpeux, d’organique. C’est Patrice Renard, l’éditeur de mon carnet d’écriture, qui nous a présenté Sergio Aquindo (illustrateur et écrivain, auteur notamment de l’atlas des monstres connus et méconnus aux éditions du chêne, ndlr). Je cherchais à mettre en couverture un homme-animal. Sergio s’est inspiré d’une de mes photographies pour imaginer cette chimère retirant sa tête, tête qui ressemble un peu à une couille avec des bois de cerfs.

C’est quoi ce carnet d’écriture ?

Samuel Lebon : C’est le making-of de Ne pleure pas sur moi, un collector tiré à 100 exemplaires par l’éditeur Hartpon, qui consacre une collection à « la création en train de se faire ». La série photographique Le bruit que font les animaux pour mourir donne son titre au livre, conçu comme un journal de la cabane, recentré sur mon isolement, sur le mythe de la cabane pour l’écrivain, sur la confrontation à l’écriture et à la nature. On a pioché dans mes carnets mais aussi dans mes brouillons de poèmes, mes fiches, mes tapuscrits… On s’est vraiment fait plaisir avec l’objet. Pour moi, c’est une petite fenêtre ouverte sur l’écriture du roman avec ce titre qui évoque la mort de nos pulsions, de l’homme-animal. Les photos ont été prises en même temps que l’écriture du roman.

Justement, la photographie semble aussi omniprésente que la musique dans votre travail.

Samuel Lebon : J’ai toujours mon appareil avec moi et si je sens qu’il se passe quelque chose, je déclenche. Il y a des périodes comme à Deauville ou je crée, je mets en scène et il y a des périodes, comme en ce moment, où c’est juste une photographie du quotidien, sans trop réfléchir, que j’intellectualise a posteriori. 99% de mes images restent inutilisées mais de temps en temps, une série se détache et donne un sens à ce travail. Ça fait un moment que je n’ai pas fait de résidence de photographie pure avec l’idée de créer une série en un temps limité. J’ai l’impression que je suis plus sur le rythme de l’écrivain désormais. Je passe deux ans dans ma grotte et quand j’ai quelque chose à montrer, je le montre. Il est possible que la cadence devienne celle-ci, un texte, une série de photographies tous les deux, trois ans. C’est étonnant parce que ça ne fait pas très longtemps que je travaille la photo, moins que l’écriture et paradoxalement, c’est elle qui m’a plus vite ouvert des portes au niveau professionnel et artistique.

Il s’est passé quoi à Deauville ?

Samuel Lebon : J’ai candidaté à la résidence Planche(s) Contact avec l’idée de raconter la ville comme Atlantic City dans Boardwalk Empire. J’ai débarqué là-bas avec cette idée et l’envie d’écrire sur ma vie intime à la Bukowski, un personnage un peu blasé de ses relations féminines, inspiré par ma lecture de Women. Tout ça a donné un cocktail assez explosif. Dans le deal, je devais y passer un mois en deux fois et finalement j’y suis allé beaucoup pendant six mois. J’avais commencé ce projet, je voulais le finir et je l’ai continué sur mes fonds propres, persuadé de tenir un truc. J’ai marché sur les traces de Duras à Trouville et je suis allé écrire aux Roches Noires.

Le titre je l’ai trouvé lors de mes recherches là-bas, c’était l’intitulé d’un pamphlet daté des années 30. Un mec s’insurgeait des mœurs légères de certaines femmes qui montraient leurs genoux sur la plage. Il avait appelé ça Satan mène le bal. Un simple bout de guibole et c’est l’enfer qui est convoqué ah ah. Je me suis dit que c’était parfait pour ce que je faisais. Tout ça a ensuite fait l’objet d’une exposition pour laquelle on a recrée une fausse chambre d’écrivain déglingo. J’ai ramené mes meubles et mes affaires comme si je dormais là. Il y avait mes photos au mur avec des extraits de ce qui était alors une novella, soixante pages à peine. L’ensemble est ainsi devenu une autofiction complètement assumée. Christine Ollier a repéré mon travail à Deauville et réexposé Satan mène le bal dans son festival (Le Champ des Impossibles), puis elle m’a trouvé une autre résidence pendant laquelle j’ai terminé le livre, publié aux éditions Filigranes.

La suite, c’est quoi ?

Samuel Lebon : Je lutte avec un manuscrit sur Roubaix, composé de textes courts comme des petites nouvelles indépendantes. J’ai grandi à Roubaix et je me suis demandé pourquoi j’y revenais toujours, pourquoi je m’identifie à cette ville alors que je la connais finalement assez mal. Ça commence avec un personnage d’écrivain zonard à la recherche de l’inspiration dans sa ville natale, un hiver entre deux étés à la cabane, mais on s’écarte très vite de ce pitch à la Mark SaFranko. C’est un roman construit sur des fausses pistes et des galeries souterraines. Je me suis rendu compte que l’écriture de ces textes était un prétexte pour creuser mes racines. Roubaix a délimité la zone des fouilles archéologiques de manière un peu arbitraire mais je m’y suis beaucoup retrouvé. J’y ai même inclus mes dernières volontés. J’ai commencé à intégrer ces textes courts à la lecture concert, et comme Red a accepté́ de rempiler, on va faire évoluer le spectacle progressivement vers le roman suivant. Encore une fois son univers colle parfaitement.

Samuel Lebon, Ne Pleure pas sur Moi aux éditions du Dilettante.

1 commentaire

red j’ai rien!