Au départ, personne n’a la moindre idée de ce que ce zazou à plumes fabrique dans ce groupe iconoclaste. Il joue à peine quelques notes sur un synthé, triture des boutons sans qu’on sache en quoi il contribue au son, mais c’est certain, celui qui se fait appeler alors simplement Eno – comme s’il s’agissait d’un concept – crève l’écran.

Un peu de Rouge à lèvres, une androgynie en guise de piège à groupies, une attitude de branleur; et le nom d’Eno est sur toutes les lèvres de ceux qui aiment alors paillettes et décadence. Nous sommes en 1972 lorsque sort le premier album de Roxy Music – qui a tout juste un an d’existence. Brian Eno est alors une chose, une attraction flamboyante qui tranche avec le monde du prog rock en vogue et son cortège d’instrumentistes à la formation classique qui déversent des soli aussi longs et chiants que leurs crinières de hippie.

A cette époque, l’apparition d’Eno dans la caste des apparatchiks du rock est entourée de mystères. Insaisissable, il se taille rapidement la réputation de mad professor. L’homme cultive une image de magicien capable de changer le rock en art – pas trop pompier de préférence. Avec un discours articulé et provocateur, il impressionne les rock critics qui trouvent là un bon client, même si personne ne comprend vraiment cet intello excentrique. Lorqu’Eno s’auto-proclame « non musicien » au NME ou au Melody Maker, il jette les bases de l’idéologie punk; introduisant surtout l’idée que la production et le traitement de sons ne sont plus réservés aux ingénieurs. Enregistrer, mixer, c’est selon lui beaucoup plus qu’un simple aspect technique pour obtenir le meilleur que produisent des musiciens dans une pièce, c’est désormais un art à part entière qui peut totalement altérer le résultat final d’une prestation. Tout un programme.

Roxy baby

Lors des premiers concerts de Roxy Music, Eno n’est même pas sur scène mais derrière la console de mix. Il retraite le son du groupe avec des bandes magnétiques, des delays, du phasing, en soi : déjà une révolution. Entré par la petite porte du groupe de Bryan Ferry grâce à Andy Mackay rencontré en école d’art, Eno occupe alors le poste de « conseiller technique » (autant dire : nerd bizzaroïde). Puis vient vite le temps de la scène et des déguisements qui vont rapidement faire de l’ombre à Ferry, obligé de rappeler par voie de presse que bordel, c’est lui le chef. Et qu’accessoirement, il compose et écrit les paroles.

Mais voilà : pendant ces politesses médiatiques, Roxy Music explose et culmine dans les charts anglais. Leurs pochettes font bander les boutonneux arty des suburbs d’outre manche et tranchent d’avec la grisaille et la monotonie du début des seventies. La fête des sixties est finie mais ces huluberlus s’en foutent et, dans un geste décadent arrosé de champagne, partent à la conquête des US avec la ferme intention de tout boire jusqu’à la lie.

Pour Brian c’est une excitation de tous les instants, des wagons de femmes à ses pieds et, comme toujours avec les rock stars pas trop décérébrées, le début de l’enfer. En concert, les journalistes américains n’ont d’yeux que pour Eno. Et Ferry passe de plus en plus pour un genre de personnalité à la Roger Daltrey, ce qui a le don de le mettre en rogne. Eno, situé sur le côté gauche de la scène s’est quasiment inventé un genre de tour de contrôle du groupe comme un aiguilleur du ciel sonique. Et cela intrigue encore et encore.

Cela intrigue tellement que les ego des deux ne sont définitivement plus en phase. Après le second et meilleur album « For your pleasure », beaucoup plus marqué par sa patte, Eno quitte Roxy music avec un énorme soulagement. Sa décision a été prise un jour sur scène en plein concert dans un bled anglais, quand il pensa subitement à son linge sale… A posteriori, il parlera d’une pression telle chez Roxy music qu’il pouvait ressentir l’angoisse, physiquement. En roue libre, on l’aurait vu danser dans King’s Road. Après l’annonce de son départ, la première mue peut commencer.

L’anti Rock star

Mais voilà, Eno est fauché comme les blés. Il doit une somme astronomique à sa boite de management suite à sa défection et jusqu’à présent nulle ne sait ce qu’il est vraiment capable de produire comme musique en solo. On ne lui connait aucune composition et Brian se retrouve, avec ses frasques et ses poses, tel un artiste apocryphe dont on doute de l’authenticité de ses capacités. Il incarne le flou artistique non seulement au près du grand public, mais aussi de son Label Island Records. Parallèlement à Roxy Music, Eno a cependant toujours conservé un lien avec l’avant garde musicale dont il est féru depuis ses années passées à l’école d’art de Winchester. C’est donc tout naturellement qu’il retourne vers ce cercle d’amis qui seront, de fait, sa planche de salut.

-BULLS-12DN1-LIBRARY10_ROXY02--1ny.jpg)

A la base, Eno est entré en école d’art dans le but d’être peintre, mais il s’est rapidement retrouvé confronté à un académisme avec lequel il est rentré en conflit intellectuel. La venue de Pete Townshend pour une conférence, où le guitariste des Who montrera son utilisation de bandes magnétiques, le mettra sur la voie en lui prouvant que l’on peut manipuler de la musique sans pour autant être pour autant un instrumentiste de génie. La découverte des travaux de Steve Reich, notamment les deux morceaux It’s gonna rain et Come out diffusés en 1966, puis la sortie du premier album du Velvet Underground et la polyvalence de la Factory de Warhol, vont le détourner de l’art pictural pour un très long moment.

Ayant quitté sa cage dorée de Roxy en 1973, il se remet à la colle avec Tom Phillips et Peter Schmidt déjà reconnus dans le monde de l’art mais aussi avec les deux Robert, Fripp et Wyatt avec qui il a déjà travaillé. Il développe alors l’idée centrale de son travail : questionner le pourquoi d’une oeuvre d’art, mais surtout mettre en place des process pour arriver à ses fins, chose alors assez rare dans l’art mainstream. L’objectif est alors de devenir un peintre sonore disposant d’une palette de sons, puis d’appliquer différents procédés pour proposer une oeuvre pertinente dans un format pop ou expérimental. Plus que le résultat, c’est la découverte de nouveaux espaces musicaux qui l’intéresse. Une autre de ses particularités est d’appliquer à la musique des théories aussi diverses que le Game of life, concept écrit par le mathématicien John Consway, et qui consiste à jouer avec le développement de cellules vivantes qui selon les paramètres vivent, meurent instantanément ou après de multiples générations. Il s’inspire aussi des préceptes de Brain of the firm, un livre de management d’entreprise écrit par Stafford Beer, l’un des pères de la cybernétique qui s’attache à l’écriture de nouveaux systèmes de gestion applicable. Sa belle mère lui avait offert ce bouquin dans l’espoir qu’il laisse enfin tomber ses pitreries artistiques et trouve enfin un vrai boulot. Eno en tirera partie.

Ayant quitté sa cage dorée de Roxy en 1973, il se remet à la colle avec Tom Phillips et Peter Schmidt déjà reconnus dans le monde de l’art mais aussi avec les deux Robert, Fripp et Wyatt avec qui il a déjà travaillé. Il développe alors l’idée centrale de son travail : questionner le pourquoi d’une oeuvre d’art, mais surtout mettre en place des process pour arriver à ses fins, chose alors assez rare dans l’art mainstream. L’objectif est alors de devenir un peintre sonore disposant d’une palette de sons, puis d’appliquer différents procédés pour proposer une oeuvre pertinente dans un format pop ou expérimental. Plus que le résultat, c’est la découverte de nouveaux espaces musicaux qui l’intéresse. Une autre de ses particularités est d’appliquer à la musique des théories aussi diverses que le Game of life, concept écrit par le mathématicien John Consway, et qui consiste à jouer avec le développement de cellules vivantes qui selon les paramètres vivent, meurent instantanément ou après de multiples générations. Il s’inspire aussi des préceptes de Brain of the firm, un livre de management d’entreprise écrit par Stafford Beer, l’un des pères de la cybernétique qui s’attache à l’écriture de nouveaux systèmes de gestion applicable. Sa belle mère lui avait offert ce bouquin dans l’espoir qu’il laisse enfin tomber ses pitreries artistiques et trouve enfin un vrai boulot. Eno en tirera partie.

Influencé par les pianos mécaniques que son grand père postier réparait à ses heures perdues, Eno cherche l’émotion que peut produire une machine. En ce sens il va contre l’idée robotique de la musique synthétique ou néo symphonique. La fascination pour le fait que des systèmes naturels simples puissent produire des résultats complexes, la musique arabe orchestrée autour de motifs apparemment dépouillés mais répétés par différents instruments le guide vers une musique qui acquiert sa complexité par son agencement de strates sonores.

Cette année en interview Eno cite en permanence John Cage ou le Scratch orchestra, dirigé par Gavin Bryers dont il a fait partie. Un orchestre d’amateurs, tous artistes par ailleurs, qui jouait sans aucune partition, en improvisation « contrôlée », sur la base d’associations d’idées et qui finissait toujours à arriver plus ou moins au même morceau en concert.

Peu avant de quitter Roxy Music, Eno a participé à des expérimentations avec Robert Fripp, c’est le début d’une collaboration qui durera toute la décennie. King Crimson est aussi devenu une source de frustration énorme pour Fripp, qui a vu tous les membres originaux quitter un à un le navire. Et comme Brian, il est dégouté par le barnum rock et aspire à retourner à une simplicité et le calme comme au temps où il jouait du folk. Eno trouve en Fripp son double opposé, un instrumentiste hors pair mais qui comprend parfaitement les procédés innovants et qui n’est pas contre dépouiller son jeu pour laisser place à plus d’expressivité.

Peu avant de quitter Roxy Music, Eno a participé à des expérimentations avec Robert Fripp, c’est le début d’une collaboration qui durera toute la décennie. King Crimson est aussi devenu une source de frustration énorme pour Fripp, qui a vu tous les membres originaux quitter un à un le navire. Et comme Brian, il est dégouté par le barnum rock et aspire à retourner à une simplicité et le calme comme au temps où il jouait du folk. Eno trouve en Fripp son double opposé, un instrumentiste hors pair mais qui comprend parfaitement les procédés innovants et qui n’est pas contre dépouiller son jeu pour laisser place à plus d’expressivité.

Enregistré sur trois jours pendant l’année 1973, l’album intitulé « (no pussyfooting) » comprend seulement deux morceaux, quasiment incompris à leur sortie. Premier jalon furieux vers ce qui deviendra plus tard l’ambient music, l’album passe sous les radars de la critique qui le considère comme « mineur », du moins comparé aux albums passés de Roxy Music et King Crimson. Basé sur les techniques de looping à partir de deux enregistreurs à bandes comme ceux utilisés par les minimalistes Pauline Oliveiros et Terry Riley, les deux apprentis sorciers créent pourtant ce que l’on appellera les frippertronics, soit un empilement de guitares qui se répètent à l’infini via les bandes. Si le premier morceau The Heavenly Music Corporation ne comporte que les guitares re-traitées de Fripp, le second, enregistré dans le studio Air de George Martin a pour base un synthé VCS3 sur lequel se superposent différentes pistes de guitares. Son titre énigmatique, Swastika girls, provient d’une photo trouvé par Eno dans un magazine porno où l’on voyait des femmes à poil faisant le salut nazi. Pendant l’enregistrement, Eno a placé la photo en évidence face à la console en guise d’inspiration. La cover de l’album totalement futuriste, créée par Willie Christie, voit Eno et Fripp assis dans une pièce avec des meubles en plexiglas et un jeu de miroir qui renvoi l’image à l’infini. L’image elle-même est le reflet des loops sonores. L’album, lui, ne se jouera pas vraiment en boucle dans les chaumières. Le label Island, inquiet et déconcerté par le résultat le sort à contre coeur à une époque ou les baveux Yes, Jethro Tull et Emerson Lake and Palmer triomphent.

Tout cela est bien beau, mais être précurseur de la drone music ne nourrit pas son homme. Et Brian n’en a pas totalement fini avec le monde de la pop. Tout en faisant toujours le grand écart avec l’avant garde, il entame l’écriture de son premier album « Here come the warm jets », expression qui évoque un jet de pisse mais aussi le son de guitare qu’il veut obtenir sur le titre éponyme. Ce coup ci, des pointures underground sont au rendez vous. Entouré de membres de King Crimson, Matching mole, Hawkwind, Pink fairies ainsi que tout le line up de Roxy music à l’exception de Brian Ferry, Eno est enfin prêt à donner suite aux attentes de Island records. Pour ses paroles il fait appel à l’écriture automatique et même s’il va polir un peu le matériau brut, il en résulte plus des images cryptiques que des textes à proprement parler. Il s’avère être un chanteur avec un timbre particulier que l’on ne distinguait pas jusqu’alors quand il faisait des choeurs pour Roxy. Mais ce qui confère à l’album une qualité unique c’est bien sa manière d’enchevêtrer les sons et de sortir une glam pop aux accents psychédéliques avec des titres inquiétants comme Driving me backwards.

Sur Baby’s on fire, troisième titre de l’album, sexy, énigmatique et dérangeant, Eno touche au plus près de ce que pourrait être un tube, à sa manière. Plus jamais au cours de sa carrière il ne sera aussi proche de la synthèse absolue nécéssaire à l’écriture d’un classique. La vérité c’est qu’il reconnait en être foncièrement incapable, même s’il s’y essaiera à nouveau quelques mois plus tard avec Seven Deadly Finns – qui s’avèrera être un flop monumental.

Le single était censé permettre de soutenir les concerts pour continuer de vendre des caisses de l’album qui s’est hissé à la 26ème place des charts britanniques, mais Brian n’a pas de groupe et ne se sent pas d’être un front man. Au lieu de monter une équipe de rockstars bien affutés, il va trainer dans la scène pub rock, tout juste en effervescence et tombe sur les Winkies, un groupe solide de seconde zone qu’il remodèle à sa sauce. Ils enregistrent le single, font une apparition remarqué sur une session de John Peel puis partent tambour battant sur les routes avant que le chétif Brian ne se retrouve à l’hôpital pour une insuffisance pulmonaire. Profondément angoissé, Il ne reprendra jamais les tournées et se contentera de faire de rares apparitions dans des concerts en one shot. Cette première retraite forcée (il y en aura une autre) l’amène à penser que, désormais il consacrera la quasi totalité de son existence aux studios d’enregistrement.

Home is where the record studio is

Ok, Brian est convalescent et il a décidé de quitter la route mais Island records va lui faire une offre bien trop alléchante pour un fan du Velvet Underground comme lui. Le label vient de signer dans la foulée John Cale, Nico et Kevin Ayers et décide de monter un concert collectif au Rainbow Theather à Londres afin de promouvoir ensemble ces affreux zozos qui ne rentrent pas bien dans les cases. Chacun ira de son petit set accompagné des autres. Eno, conscient que ce sera un one shot accepte et choisi Driving me backwards et Baby’s on fire pour le représenter. Dans la foulée, il participe à l’enregistrement de « Fear », l’album de John Cale avec une guitare retraitée et trois titres sur l’album The End de Nico sur lequel il joue des synthés qui enrobent l’harmonium et la voix d’outre tombe de la teutonne. Après avoir passé un tête pour aider sur la production de « The Lamb lies down on Broadway » de Genesis et sympathisé avec Phil Collins (qui comme chacun sait est le diable personnifié dans un batteur/ chanteur), il entre en studio pour la suite de « Here come the warm jets » qu’il co-produit avec Phil Manzanera venu mettre un peu d’ordre dans ses idées fourre tout. L’absence de futur tournée voire même de prestation live, apporte de nouvelles perspectives, il peut se lancer dans son petit « Sgt Pepper » sans se soucier de la suite des évènements.

Plus ramassé que le précédent, l’album se base certes sur des sonorités peu usitées dans le rock de l’époque, mais les morceaux sont surtout plus structurés avec des breaks rythmiques qui viennent au moment attendu par l’auditeur. Avant d’enregistrer, Eno et Manzanera ont travaillé pour que les idées de Brian puisse s’insérer dans un format pop ce qui leur permet par la suite de pouvoir s’essayer à différentes textures de manière assez libre au cours de l’enregistrement. Aucune instruction sur le style de jeu ne sera donné par Eno qui va prendre ce qui l’intéresse dans les sessions et de faire coaguler l’ensemble.

Toujours grand commercial devant l’éternel il intitule l’album « Taking tiger mountain (by strategy) » en référence à des cartes postales chinoises représentant un opéra de la révolution maoïste. Eno précise alors qu’il ne s’agit pas du tout d’une prise de position politique mais que ce qui l’a intéressé c’est « la dichotomie entre l’archaïsme et le progressif. D’un côté, un sentiment très terre à terre ,quasi moyenâgeux, consistant à prendre une position militaire : prendre la montagne du tigre et de l’autre, l’aspect stratégique consistant en une interaction tactique de différents systèmes et donc une forme de pensée très 20ième siècle ». Démerdez vous avec ça. De toute manière Brian ne veut pas donner trop de clefs, pour que l’auditeur puisse suffisamment se projeter dans sa musique. Eno présente les paroles comme une série « d’allégresses idiotes » alors qu’il aborde des sujets assez sombres, notamment sur Burning Airlines Give You So Much More qui parle du crash d’un DC 10 turc en France, d’un viol d’une banlieusarde par une machine sur The great pretender ou de la ville de Limbourg en Belgique où la population de l’époque était moins importante que le nombre de personnes enfermées dans son asile psychiatrique (The fat lady of Limbourg).

Avec Third Uncle, Eno invente simplement le post punk en 1974, avec une rythmique martiale et sèche jouée à cent à l’heure, un quasi spoken word basé sur une série d’haïkus et un solo attentat qui n’a plus rien à voir avec les guitar heroes engoncés dans leurs gammes de blues. La version quasi identique de la reprise de Bahaus en 1982 montre combien Eno était en avance sur son temps. Avec la même équipe de musiciens, il produit au même moment « Lucky leif and the longships » de Robert Calvert, le parolier chanteur d’Hawkwind, pour un album cousin en terme de son mais beaucoup moins inspiré, conventionnel et plus marqué par son époque.

Bien sûr chez Eno le son est central. Mais le process l’est tout autant. « Taking tiger mountain (by strategy) » est le premier album qu’il construit avec l’aide des fameuses Obliques Strategies qui trainent aujourd’hui dans des milliers de home studio à travers le monde. L’idée provient du fait qu’Eno et son ami artiste d’avant garde Peter Schmidt conservaient des notes quotidiennes de leur travaux et de leurs réflexions. Eno tient encore ses carnets aujourd’hui, au rythme d’un par mois depuis maintenant des décennies. A l’époque, les deux artistes avaient simultanément écrit des sortes d’aphorismes pour les aider en cas de blocage artistique. En mettant leurs conseils en commun, ils ont accouché d’un jeu de cartes qui permettra une aide à la création avec des solutions aléatoires. Le sous-titres de ce jeu : « plus de cent dilemmes qui en valent la peine ». Dans ces 113 cartes à jouer on retrouve des conseils comme « abandonne les instruments normaux », « examine avec attention les détails les plus embarrassants et amplifie-les », « la répétition est une forme de changement » « fais quelque chose de chiant » ou encore le meilleur conseil qu’aurait du suivre Bono : « va faire la vaisselle ».

Avec ce nouveau système qui sera notamment utilisé pour « Low » et « Heroes » de Bowie (ou encore « The Idiot » d’Iggy Pop), Eno vient de faire sa deuxième révolution musicale. En attendant un nouveau passage à l’hôpital qui l’amènera à une conclusion radicale, et à défaut d’être un album qui rentre dans les charts, la critique est dithyrambique; elle place définitivement Eno dans la catégorie des visionnaires. Il va maintenant glisser lentement vers des mondes inexplorés.

Un autre monde vert

Pour le moment, Eno, véritable workaholic, partage l’année 1975 entre la promo de son album et les collaborations en studio avec John Cale pour « Slow Dazzle » ou encore le premier solo de Phil Manzanera, « Diamond head », sur lequel il retrouve aussi Robert Wyatt et Andy Mackay. Il remet également le couvert avec Fripp pour « Evening star », suite des expérimentations de « (No pussyfooting) », dans une version beaucoup plus éthérée et contemplative.

C’est sur l’enregistrement d’une adaptation jazz rock fusion passablement dégueulasse de Pierre et le Loup de Prokofiev où Eno joue le rôle du loup qu’il va trouver la rythmique de sa prochaine sortie « pop » avec le bassiste Percy Jones, membre de Brand X et Phil Collins à la batterie qui, par ce geste, sera certainement sauvé lors de son passage au purgatoire.

Avec la présence de John Cale et Robert Fripp à bord, l’enregistrement de ce nouvel album en Juin 1975 intitulé « Another green world », Eno est bien décidé à aller plus loin dans ses recherches, puisqu’il arrive avec une seul bribe de morceau pour tout matériel. Il veut se laisser porter par ses stratégies obliques, les théories de John Cage et son idée que le studio est un instrument à part entière. Mais tout cela à un coût et Brian n’est pas Bowie; ses crédits ne sont pas illimités. Il a beau fanfaronner, des quatre premiers jours ne sortiront qu’une infâme bouillie qui le met au pied du mur. Le déblocage se fera avec le titre Sky saw où il demande à sa section rythmique d’improviser sur quatre accords sans aucun référent mélodique et sur lequel il construira à posteriori une sorte d’univers post-moderne et inquiétant.

https://www.youtube.com/watch?v=8J3OuxANo_U

Eno se détache de plus en plus du format rock avec une majorité de titres instrumentaux et une autonomie croissante vis à vis des intervenants. Si l’on excepte les bijoux pop que sont Golden hours et I’ll come running, qui apparaissent comme des ancres de classicisme, le reste est de plus plus évanescent et inclassable dans son époque. Les vulgaires d’aujourd’hui parleraient d’electro pop alors que cette musique relève plus d’une identité pastorale que d’un entertainement mou qui cherche le dénominateur commun supposé plaire au plus grand nombre.

Sur In dark trees, The big ship et Sombre reptiles Eno joue de tous les instruments et utilise pour la première fois les boites à rythmes de manière significative. Il ne cherche absolument pas à les faire sonner comme des batteries, mais à les traiter quasiment comme des ornementations répétitives. Quand il passe un piano à queue dans une cabine Leslie, il émerge une mélancolie anglaise perdue entre l’électronique et la recherche de cette autre monde vert qui à plus à voir avec des miniatures de Ravel ou de Debussy qu’avec les prémisses du punk.

Avec cet album, Eno range ses référents et son ego au vestiaire. Les looks excentriques font place à un univers où l’artiste se désincarne petit à petit jusqu’à se fondre dans sa musique, et ce pour que l’auditeur puisse avoir un rôle plus interactif pendant l’écoute.

Des disques, Eno continue d’en produire et c’est de musique contemporaine qu’il il va être question lorsqu’il décide de fonder le label Obscure records, dont le but affiché est de mettre en lumière des artistes d’avant garde qui ne touchent jamais le grand public. Avec son nom en tant que producteur sur les pochettes et son accès à la presse, il ouvre un brèche pour faire sortir des compositeurs d’une musique intellectuelle qui circule uniquement chez une poignée d’initiés. Label composé uniquement de dix références et avec une pochette (de John Bonnis) quasi identique pour chacune de ses sorties, l’ensemble des albums distribués par Island Records entre 1975 et 1978 affiche des ventes confidentielles mais a pour mérite de donner accès au studio des formations comme le Penguin café orchestra, Michael Nyman, Harold Budd ou son héros John cage avec Robert Wyatt au chant,. Tous sont aujourd’hui reconnus comme des artistes importants dans leurs domaines respectifs.

Ambient music : une épiphanie

Petit feedback dans la loop. En janvier 1975 Eno se retrouve à nouveau à l’hôpital après un accident de voiture qui va l’immobiliser pour un long moment. Cet état d’impossibilité physique va l’entrainer vers un lâché prise qui va devenir un de ses mots d’ordre. Ce coup-ci, Brian va quasiment voir la vierge en 3D au Futuroscope et pondre le concept d’Ambient music. L’anecdote est connue : alité, il reçoit la visite de son ex, Judy Nylon, qui avant de partir lui met un disque de harpe du 18ème siècle. Malheureusement elle laisse le disque à un volume très bas; ce qui a le don d’énerver Eno d’autant qu’il entend le bruit de la pluie qui recouvre pratiquement la musique. Fatigué, il s’abandonne à cet état de fait et finit par trouver du plaisir à cette musique papier peint, devenue une simple décoration d’intérieure. Ce concept n’est pas neuf, Erik Satie avait eu cette idée bien avant lui avec sa musique d’ameublement censée accompagner les gens dans leur vie de tous le jours avec des compositions comme Carrelage Phonique (Peut se jouer à un lunch ou à un contrat de marriage) ou Tapisserie en fer forgé pour l’arrivée des invités (grande réception) à jouer dans un vestibule. Mais Eno va la populariser et le moderniser grâce à l’utilisation des préceptes cybernétiques.

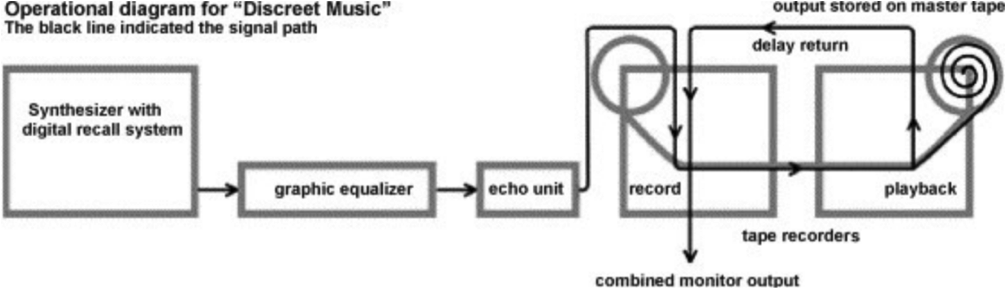

Avec « Discreet Music » qu’il sort sur Obscure Records, Eno met en pratique cette idée et entre dans la phase la plus longue de sa carrière puisqu’aujourd’hui encore, il travaille encore sur la base de ces concepts lorsqu’il expose ses sculptures lumineuses aléatoires ou quand il développe des applis comme Bloom ou Trope.

Eno, depuis les frippertronics inventés avec Fripp, travaille sur l’idée d’une musique « auto générative ». L’artiste lance un son dans la boucle et, après, ne joue plus de musique; préférant la laisser vivre après avoir pré-défini les paramètres. Dans les premières années, il s’octroie le droit de modifier quelques données pendant la durée de vie du morceau. Mais avec l’avancée technologique, il créera peu à peu des logiciels capables de produire leurs propre musiques pour atteindre leur apogée puis s’éteindre exactement comme n’importe quelle planète. En ce sens la musique d’Eno rentre dans une période métaphysique très personnelle et perpétuelle. Lorsqu’il publie son dernier album « Reflection » (2017) il précise que cet album n’était qu’un extrait d’une musique programmée pour vivre indéfiniment (enfin tant que le logiciel existe Brian, hein ?).

On pourrait le penser désormais rangé des voitures, devenu un anachorète qui, reclus, s’adonnerait à une méditation, produisant de la musique défoncé sous codéine; mais Eno n’est pas entré en religion pour autant. Avec sa bougeotte habituelle permanente, on le retrouve dans un projet live éphémère proposé par Phil Manzanera, et dont le nom sera « 801 » : en hommage à un phrase qu’Eno a rêvé puis chanté dans The true wheel sur Takin tiger mountain by strategy : « We are the 801, we are the central shaft. »

https://www.youtube.com/watch?v=hoLPtBvFcQw

Le principe est de donner trois concerts et d’enregistrer le dernier pour sortir un live. Le groupe répète pendant trois semaines puis part se chauffer dans le Norfolk, et enchaine directement avec le festival de Reading avant de finir par le London’s Queen Elizabeth Hall d’où sont tirées les prestations du live. La setlist s’articule autour de titres des albums d’Eno et Manzanera et des reprises tordues de Tomorrow never knows des Beatles et du You really got me des kinks. Innovation dans la technique des enregistrements public : pour la captation Eno demande à ce que l’on envoie directement les signaux dans la console (direct injecting plus communément appelé DI) en passant le minimum par des micros. En Angleterre l’album ne se vend pas très bien (le pays est en pleine explosion punk) mais cartonne en Australie. Pas bégueule pour deux sous, le demi-chauve regarde avec amusement l’avènement du mouvement et lance sa tête chercheuse pour explorer ce petit monde et s’acoquiner avec les plus weirdos d’entre eux, aux USA. Mais pour le moment direction l’Allemagne et sa scène bouillonnante où il a déjà une petite idée derrière la tête.

Deutschland Über Alles

Loin des canons conventionnels anglais, la scène allemande est depuis 1968 dans une effervescence qui a tout pour séduire Eno. Protéiformes et peu influencés par les diktats esthétiques anglo américain, les freaks allemands ont développé à Berlin, Cologne ou encore Dusseldorf de petites communautés musicales souvent anarchistes et autogérées qui malmènent les codes du rock avec une musique répétitive dépourvues du sempiternel couplet/pont/refrain. Fan de Can, de Neu! et de Kraftwerk, Eno jette son dévolu sur Cluster, issu de la scène du Zodiak Free Arts Lab de Berlin.

Avec ses deux premiers albums de drones électroniques, un son rugueux et l’absence totale de mélodie, Cluster sonne au début des seventies comme un champ de ruines après les bombardements alliés. Mais la suite proposée par les deux membres fondateurs, Dieter Moebius et Hans-Joachim Roedelius, va s’avérer plus mélodique, avec des rythmes trafiqués sur une boite à rythme rudimentaire. En créant Harmonia en 1974 avec l’ex Neu! Michael Rother, ils se rapprochent de l’esthétique de Brian, qui crie immédiatement au génie dans la presse. Venu à Berlin assister à un de leurs concerts improvisés, Eno s’était simplement présenté au duo durant l’entracte et les avait rejoint sur scène puis avait disparu pendant deux ans. Avant de se rappeler au bon souvenir de Cluster, qui l’invite alors dans leur ferme communautaire. Eno prend alors énormément de plaisir à une vie simple et contemplative qui le conforte dans son idée qu’une musique doit être capable de traduire les changements de la nature, que ce soit un paysage ou l’écoulement d’une rivière (By this riverside).

Au départ, l’idée de produire un album d’Harmonia le séduit, mais le manque de temps et d’argent fait qu’il se contentera d’enregistrer des démos avec eux – et dont personne ne semble complètement satisfait à l’époque. Il faudra attendre 1997 pour que Roedelius ressorte les bandes et que l’album « Tracks and traces », chef d’oeuvre de romantisme et d’innovations qui propose une alternative quasi organique aux travaux robotiques de Kraftwerk, trouve son chemin dans les bacs. La bande de joyeux minimalistes remettra tout de même le couvert avec deux albums, « Cluster and Eno » en 1977 puis « After the Heat » en 1978, deux albums enregistrés sous la houlette de Conny Plank, producteur incontournable de la Kosmiche music, avec également la présence d’Holger Czukay de Can.

Pendant ce temps là, à l’autre bout de la planète, David Bowie, gueule de cadavre et environ 42 kilos à la pesée, décide de déménager de Los Angeles, d’arrêter sa consommation faramineuse de cocaïne et de virer les parasites qui l’entourent. Il en profite pour sortir Iggy d’un hôpital psychiatrique. Direction la suisse, puis Berlin, où il retrouve l’anonymat et organise son sevrage en écoutant « Discreet music », en boucle.

Complètement à sec d’inspiration, le vampire cherche du sang frais à sucer pour se réinventer; Eno sera son nouvel ancrage. Occupé à la production du premier album d’Ultravox, Brian a justement reçu un coup de fil de Bowie l’invitant à ramener sa boite à outils pour travailler à une convalescence artistique. Ajoutez Tony Visconti comme producteur et vous obtenez le triumvirat gagnant de la trilogie berlinoise, celui qui mettra la ville sur la carte des fans de musique glaciale et inquiétante. Dire qu’Eno aura une grosse influence sur le résultats de ses trois albums est un doux euphémisme.

Sur « Low », premier album de leur collaboration, Bowie conserve même le morceau Warsawaw enregistré par Eno pendant son absence. Il se contentera de rajouter un texte sur l’instrumental qu’Eno a composé à partir de trois notes que le gamin de cinq ans de Visconti pianotait au studio d’enregistrement. De fait, Brian met tous ses tours de passe passe à disposition et imprime sa patte sur l’ambiance générale. Pour « Heroes », il a passé un coup de fil à Fripp qui vient d’arrêter la musique, pour qu’il vienne poser ses guitares atmosphériques qui feront le succès du titre. Bowie a envoyé un jet chercher le guitariste; quelques heures après l’affaire est réglée. Avec « Lodger », troisième album de la série produite en partie à New York, Eno sent que le trio qu’il forme avec Bowie et Visconti est arrivé au bout de son aventure. Il est temps de se reconcentrer sur d’autres projets.

Après plusieurs allers retours en l’Angleterre et l’Allemagne, il s’apprête à enregistrer un album que l’on pourrait pompeusement labelliser art rock; c’est « Before and after science », enregistré avec l’équipe habituelle : Phil Collins (une dernière fois sauvé des eaux), Percy Jones, Robert Wyatt qui apparait sous le pseudonyme de Shirley Williams, Phil Manzanera, Robert Fripp. Mais cette fois, Eno fait aussi appel aux membres de Cluster et à Jaki Liebezeit, de Can. L’album sera conçu sur une période de deux ans avec dans la malle plus de cent cinquante morceaux basés sur les Oblique strategies. Découpé entre une première face qui visite de nombreux styles de musique populaire (le fantastique No one receiving et sa rythmique quasi funky, la pop anglaise classique avec Backwater, le jazz fusion sur Kurt’s rejoinder avec sa basse fretless…) et une deuxième beaucoup plus éthérée, Eno montre qu’il aime toujours créer de petites vignettes. Mais pour la première fois, il livre un travaille un peu décousu, « Before and after science » n’atteint pas les sommets des albums précédents. Ce sera son dernier album chanté, du moins pour les deux prochaines décennies. Le morceau King’s lead hat, anagramme de Talking Heads, annonce sa future collaboration avec le groupe qu’il a vu en première partie des Ramones et pour lequel il va produire trois albums marquants. Ayant déjà produit le première déflagration révolutionnaire des « dévolutionnistes » de Devo, Eno s’envole pour New York, devenu l’épicentre du bouillonnement musical, la ville de tous les possibles où la funk blanche rencontre la furie post punk.

Punks et musique d’aéroport

A New York, Brian va prendre encore le contre pied de son travail quasi monacale et conclure sa décennie entre le bercement de sa musique intérieure et l’excitation de la musique furibarde des petits clubs, du bruit permanent de la ville qui ne dort jamais.

Eno traine dans les milieux punk radicaux du Lower East side et tombe sur la petite clique qui va constituer la No Wave, label au sobriquet ironique au moment où tous les journalistes parle de New Wave à tort et à travers. Fasciné par le côté brut, noisy et salace de ce mouvement embryonnaire et radical qui lui rappelle les expérimentations de Captain Beefheart, il s’empresse de faire rentrer quatre groupes de la scène en studio (Mars, DNA, Teenage Jesus and the Jerks. James Chance and his Contorsions) pour qu’ils enregistrent respectivement quatre titres pour une compilation qu’il intitule No New York. Enregistré avec un son sale et absolument pas produit, Eno prouve qu’il est capable d’adapter son fonctionnement aux circonstances sans obsession de perfections et agit comme un Alan Lomax de son temps venu capter la magie du moment.

Lorsqu’il retourne à ses obsessions cybernétiques Eno creuse alors ce qu’il a développé avec « Discreet music ». Pas de mélodie distinctive, pas de paroles, pas de rythme marqué. Avec son ambient, il veut pouvoir mettre en musique des environnements et décrire leurs caractéristiques. Fait il chaud,? Froid ? La végétation est-elle dense ou désertique ? Voilà le genre de questions qu’il se pose avant de coucher sa musique sur bandes. Pour son album « Ambient 1 : Music for airports » sorti en 1978, Brian est parti d’un simple moment :

« J’étais assis à attendre dans un aéroport et j’écoutais la muzzak qu’on diffusait et je me demandais quelle musique pourrait correspondre à cette endroit. Je me suis vite rendu compte qu’il y avait plusieurs paramètres à prendre en compte. D’abord les gens devaient être en capacité de communiquer facilement les uns avec les autres sans interférence donc je voulais travailler sur des fréquences qui se situent au dessus et en dessous de celles produites par des voix humaines. Puis, ça ne pouvait pas être une musique avec une structure et des changements forts parce qu’il y a des annonces au micro en permanence. J’ai toujours adoré faire de la musique pour des endroits comme ceux-ci, même si c’est considéré par les musiciens comme un boulot de merde. Music for Airports, c’est assez marrant, est une musique sur laquelle on pourrait mourir. C’est bien connu : les avions ça ne s’écrase pas ! J’ai fait cet album parce que je ne voulais pas crever avec cette espèce de bouillie musicale joyeuse dans les oreilles.»

Concrètement, la musique de « Music for airports » est d’un point de vue structurelle assez simple. Par exemple sur l’un des titres c’est un simple empilement de quelques notes chantées par Eno et trois femmes, qu’il met en boucle. Une première note qui a été filtrée dans des armatures de chaises métalliques du studio de Conny Plank (tout est normal) est répétée au bout de 23,5 secondes. La seconde note, plus basse que la précédente, est bouclée toute les 25 secondes et 8 centièmes; la troisième toutes les 29 secondes et quelques centièmes. Elles se répètent en fait d’une manière incommensurable, ce qui signifie qu’il y a un probabilité très faible pour qu’elles se synchronisent à nouveau comme dans la partie chantée initialement.

Cette pièce musicale est « vivante », elle en donne en tout cas l’illusion. Ce que l’auditeur perçoit, ce sont les différents frottements harmoniques possibles de ces quelques notes; les éléments de base, eux, ne changent jamais (comme des éléments chimiques fondamentaux). Pour Eno la question devient alors de savoir quels sont les paramètres du système adéquats pour décrire au mieux le monde imaginé dans sa tête. Aujourd’hui encore, il se passionne pour ce sujet qui est certainement la question centrale de tout son art.

En dix ans, Brian Eno est devenu un architecte unique de sons, un compositeur aguerri, un découvreur de talents, un producteur inventif, un collaborateur essentiel à l’accouchement d’une production artistique, un chanteur reconnaissable entre mille, un défenseur acharné des musiques de marge… la liste est trop longue. La suite de sa carrière alterne avec encore quelques idées d’éclats, mais aussi avec le pire. Peu importe, le plus surprenant c’est qu’il ait accompli tous ces pas de côté en dilettante, sans jamais cesser de casser ses jouets pour en construire de nouveaux. Pas mal pour un « non musicien ». Aux dernières nouvelles, son cerveau d’iconoclaste continue d’accoucher d’une idée saugrenue par minute.

17 commentaires

Merci pour l’article.

Je citerais dans la même période « Music for Films » dont l’influence de Cluster est évidente et qui accompagna les après- midi solitaires d’un ado boutonneux.

« : My Life in the Bush of Ghosts (avec David Byrne) » de 1981 dont vous ne parlez pas, trop évident?

Non pas trop évident, j’aurai pu en parler de my life … en fait j’aurai pu faire un pavé de plus là dessus et des albums de talking heads ( dont je ne suis pas trop fan) mais à un moment je considère qu’il faut être un peu commestible pour le lecteur. Music for films c’est pas mal des chutes de Another green world retravaillés … bref difficile d’être exhasutif sans écrire quasiment un bouquin. Par exemple je cite le premier album de Devo sans rentrer dans le détail alors que c’est une histoire assez complexe …

Je suis en train de préparer un mémoire sur Brien Eno, et ton article me fait une merveilleuse porte d’entrée. T’aurais des sources à aller voir, au-delà des disques en eux-mêmes ? Genre du travail critique, de la mise en contexte… ou autre chose même. J’ai beau faire des repérages, c’est dur de savoir ce qui est bon avant d’avoir claqué 10 ou 15 balles dedans pour en lire un bout.

scutchare les BBC seSSions, un vrai régal…..

Bon papier !

Et perdu dans ses cailloux solitaires; l’anachorète s’entête …

Un petit mot sur un grand album Apollo, et sa contribution sur le fameux documentaire For All Mindkind aurait été super. Mais c’est vraiment un super article où l’on apprend encore beaucoup de choses sur le grand Sachem. MERCI BOB.

@Antoine Gailhanou je te conseil de lire « Une année aux appendices gonflés », son journal, si tu le trouves. Un grand livre qui te sera d’une grande aide pour ton mémoire. C’est un livre merveilleux. http://journaldoc.canalblog.com/archives/2014/04/06/29599112.html

Oui mais Apollo c’est 1983 et j’ai choisi de traiter que la décennie

Effectivement Bob, à un moment dans l’article tu fais une parenthèse sur Réflexion (2017) c’est pour ça, je me suis dit qu’un petit mot sur sa période post80 aurait été possible, mais c’est compliqué de faire tout le tour. En tous cas très bel article. Merci à toi.

prolo eno? contre tout les Intellos via wiki……

J’aime la chance, en arrierre plan.

c’était très intéressant

Passionnant! (juste un détail: le morceau de Low, c’est Warszawa, et non Warsawaw!)

son pote gerard Palaprat est D C D

Merci pour cet excellent article. Perfides mais pertinentes piques sur Phil Collins…

Deux objections cependant : comme Flipo, j’insiste sur le merveilleux Music for films, qui a une unité, une cohérence, une splendeur qui opèrent toujours chez moi, comme lors de sa sortie. Et surtout Before and after science, le chef d’oeuvre et l’aboutissement de la démarche d’Another green world. Julie with, By this river, autant de merveilles, et un diptyque Face A/Face B totalement abouti…

Quant à la suite : Apollo et surtout On land, et The Pearl avec H. Budd !

Cela dit encore merci !

Vous êtes très informé. Sans développer tout mais presque. Merci pour cette synthèse de bout en bout passionnante. Mention spéciale aussi à Music for films. Et il a réussi sur Unforgettable Fire (des autres, là..) quelque chose de – selon moi – éblouïssant, unique,