Croyez-en bibi : en fanzine d’abord puis en revue depuis 2007, c’est l’un des irrégulomadaires les plus trépidants de l’Hexagone. Transpirant d’un amour irréductible pour la culture populaire, emballante, velléitaire, ChériBibi épate à chaque apparition. De quoi demander du rab à son instigateur, le résolument volubile Daniel Paris-Clavel. Faisons donc court pour l’introduction.

Quelques mots, tout de même, afin que vous puissiez prendre la température. On ne va pas vous jeter tout de go dans ce roulis aussi passionné que passionnant. Mais le préambule prévu, mêlant analyses et éloges, se réduira à une brassée de notes, tournées en prétérition.

À la base, je voulais sortir de mes cuisines lexicales un genre d’entrée bien copieuse. Un pavé introductif dissertant tant bien que mal sur la culture populaire, sur ses distinguos et ses oppositions avec la culture pop. Déblatérant, pourquoi pas, à la suite de Mačko Dràgàn et son Abrégé de littérature-molotov, sur les contours d’un possible prol’ gaze – à l’instar du male gaze théorisé par Laura Mulvey au milieu des années 70. Évoquant pêle-mêle quelques repères de cet archipel, de cette constellation – des millions de créations-banderilles et de références-talismans contre « la bêtise à front de taureau », impossibles à inventorier in extenso ; il faudrait plus de vies qu’un chat, fut-ce celui croqué par Ralph Chaplin pour le syndicat IWW. À la cloche de bois, j’aurais glissé qu’Ivry-sur-Seine, fief de ChériBibi, est aussi le bastion de la ceinture rouge où s’élabore le Maitron, le « Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social » ; là où sont enterrés quasi tous les membres du commando FTP-MOI (Francs-Tireurs et Partisans, Main d’Œuvre Immigrée), dont Missak et Mélinée Manouchian – avant leur entrée au Panthéon.

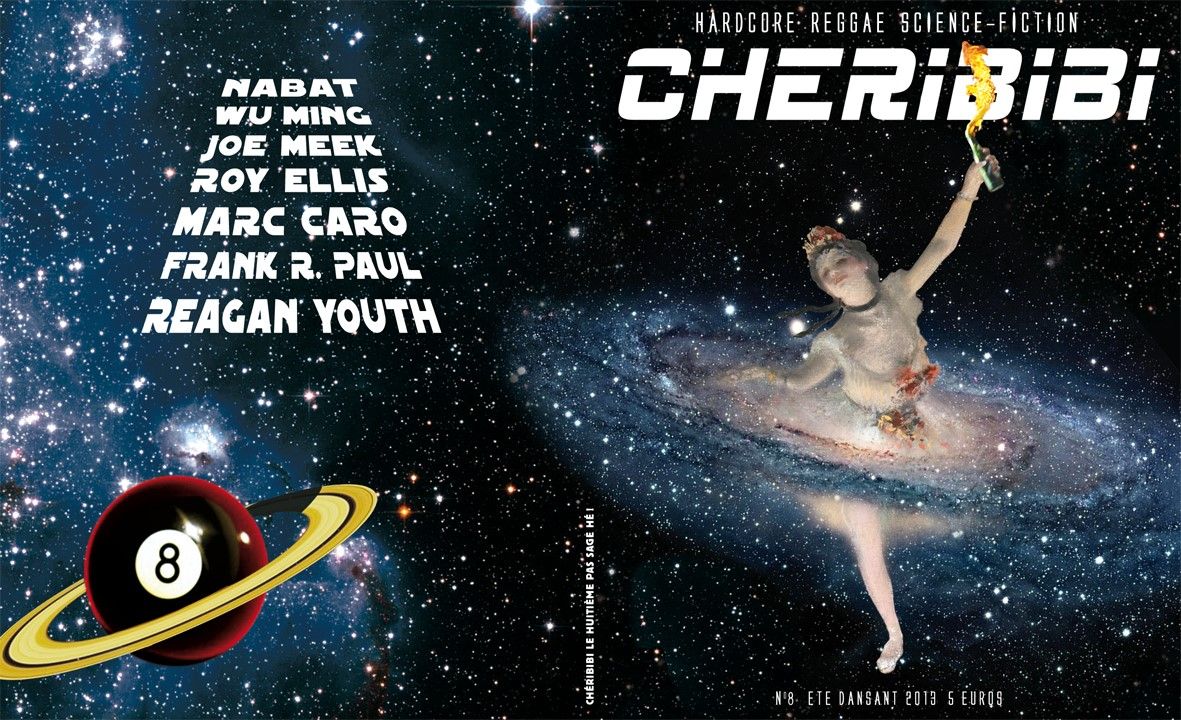

Telle que je la préméditais, la bavasserie aurait aussi évoqué ce numéro daté de l’été 2013 avec lequel j’ai découvert ChériBibi ; où derrière sa couverture aussi pétroleuse que sidérale – une danseuse au tutu galactique brandissant un cocktail Molotov – on y parlait de Joe Meek, de Marc Caro, du collectif littéraire Wu Ming, de reggae spatial. J’en aurais profité pour souligner à quel point, dix ans et cinq numéros plus tard, cette revue chérie et pas chéro n’avait en rien baissé pavillon et continuait d’esbaudir ses heureux lecteurs et lectrices : dans le dernier paquetage sorti des presses, Ken Loach voisine avec les combattantes du Rojava, une interview fa-ra-mi-neuse de Christian Corouge – O.S. sochalien (1), syndicaliste et cheville ouvrière du Groupe Medvedkine – coudoie le vibrionnant Henriette Valium, le cinéma porno belge l’ABC jouxte une anthologie du reggae horrifique, Glen Matlock et les marionnettes de Puppetmastaz succèdent à l’interview de la cascadeuse Monia Moula.

J’aurais pu multiplier jusqu’à en perdre le compte cet entrelacs de trames et d’encrages sympathiques, me la péter en balançant à la diable deux ou trois notions socio (classe en soi versus classe pour soi, par exemple) et faire swinger au son des Bye-Bye Cherry et autres Cherry Baby le conatus de Spinoza (2) en saluant Jean-Bernard Pouy au passage, mais, mais… alors que j’en étais là dans mes brouillons cuistres et mes divagations empêtrées, me sont parvenues par courrier électronique les réponses de Daniel Paris-Clavel aux questions, parfois tortueuses, que je lui avais envoyées. Et il faut leur laisser toute la place qu’elles méritent.

Prenez un coup à boire, mettez-vous à l’aise ; on ne va pas expédier ça par-dessus la jambe, en deux slides et trois cuts consommables, duplicables, digérables. Franc du collier, ennemi de l’eau tiède et du truisme plat, DPC envoie bouler les formatages. C’est du maousse costaud (3), taille XXL. Intarissable. Même en ayant « essayé (si, si, juré) de ne pas faire trop long », mon Word dépasse les 80.000 signes. Ça laisse le temps d’aborder pas mal de sujets et d’envoyer quelques manchettes bien senties, en long, en large, sur la page et dans les marges – tous azimuts.

PS : Si vous trouvez ça trop long, faites une pause et revenez plus tard. C’est comme pour les bouquins : vous ne vous forcez pas à tout lire d’un coup, si ?

Comment préfères-tu définir ChériBibi ? Comme un « fanzine bricolé dans les interstices du temps salarié », comme tu l’as écrit dans l’édito du numéro 13 ? Comme un magazine, une revue ? Ou bien un mélange de tout ça à la fois et c’est plus intéressant comme ça ?

Tu donnes la réponse à tes questions, c’est pratique ! Magazine, revue, fanzine… Même si je m’en tamponne un peu, ces appellations ont des définitions différentes. Contrairement au ChériBibi, un magazine est périodique et généralement à visée commerciale, tandis qu’une revue est spécialisée dans l’étude d’un domaine précis : la littérature, le cinéma, etc. C’est d’ailleurs pour ça que la seule fois où on a demandé une aide au Centre National du Livre, on s’est fait rembarrer avec un mot très gentil : « Nous avons beaucoup apprécié votre revue, mais ne savons pas dans quelle case vous mettre, donc nous sommes au regret bla bla… ». Merci, au revoir. Un fanzine, c’est la contraction de « fanatic magazine ». Littéralement, un « magazine de fanatique »… Ouais, ça fait un peu flipper. Disons plutôt un canard de passionnés. Si on trouve déjà des feuilles de chou bricolées avec les moyens du bord dès le XIXe siècle, le fanzine est né dans les années 30 aux États-Unis, entre fans de SF et de fantasy qui voulaient causer d’auteurs dont on ne parlait pas ailleurs. Ça tombe bien, la plupart des sujets traités par ChériBibi ne le sont pas – ou très peu – ailleurs. Par définition, un fanzine est indépendant, non intéressé financièrement, fruit de la passion uniquement. Ce terme a donc ma préférence (ne serait-ce qu’en raison de mon sentiment d’appartenance à la grande famille des « artisans de la presse faite maison »). Il n’empêche que sur notre Chéribiblog, y’a marqué « revue alternative de culture populaire ». Est-ce si important ? À l’arrivée, c’est du papier, de l’encre, de l’huile de coude et de la conscience de classe.

Même s’il a eu des relations très crapoteuses avec la junte militaire argentine, il y a une phrase de Borgès que j’aime bien, qui dit : « Je n’écris pas pour une petite élite dont je n’ai cure, ni pour cette entité platonique adulée qu’on surnomme la Masse. Je ne crois pas à ces deux abstractions, chères au démagogue. J’écris pour moi, pour mes amis et pour adoucir le cours du temps. » Pour qui écris-tu ?

Je ne vais pas me la raconter comme quoi je connaîtrais Jorge Luis Borgès autrement que de nom, mais j’écris certainement pas pour adoucir le cours du temps. À y réfléchir, quand j’écris, c’est soit pour remplir le frigo, soit comme une envie pressante de pisser à la gueule du vieux monde, et si possible les deux en même temps : un jet impératif qui soulage, même si c’est pour balancer ma copie après l’avoir relue le lendemain, à jeun. Rien de bien extraordinaire en somme. Comme tout un chacun, j’écris pour partager : le plaisir ludique des mots, en espérant faire rire voire sourire ; l’urgence des colères, en espérant faire réagir ; l’enthousiasme des découvertes, histoire d’exciter la curiosité donc l’ouverture d’esprit. Pis tout ça simultanément quand c’est pas trop mal torché.

Pour qui fabrique-je ChériBibi (qui, lui, ne remplit pas le frigo, du moins pas l’mien) ? Pour ma classe. Clairement. Pour celles et ceux que j’aime, surtout quand je ne les connais pas encore. ChériBibi s’adresse aux curieuses et curieux de tout poil. Et il semble que ça marche puisque beaucoup s’y reconnaissent, même quand ils ne connaissent aucun blaze au sommaire. De fait, à qui ChériBibi ne s’adresse pas ? Aux bourgeois. Clairement. Cette élite à la masse possède déjà des kiosques remplis de merdes cultivant son entre-soi. Qu’elle crève étouffée sous le papier glacé, ça vengera tous ces arbres ayant donné leur vie pour Elle et Lui (nous, on utilise du papier recyclé). Quant aux curieux de notre classe qui ne peuvent hélas pas se permettre de l’acheter, j’espère qu’ils se le font offrir, l’empruntent (le bonheur est dans le prêt) ou le volent.

Comment élabores-tu ChériBibi ? Est-ce que tu repars de zéro pour chaque nouveau numéro ou bien as-tu tout un stock de dossiers et d’interviews que tu renouvelles en continu et dans lequel tu pioches ou que tu finalises le moment venu ?

C’est ça. La seconde option : j’ai un stock indécent d’interviews dans la boîte et de sujets en phase d’exploration, avec lesquels j’élabore des sommaires à l’éclectisme « cohérent » pour les trente prochaines années. D’autant qu’un ChériBibi n’a pas d’obsolescence programmée. Je peux publier des interviews des lustres après les avoir faites, elles seront toujours actuelles vu que j’en ai rien à foutre de la promo du dernier album d’un artiste. Ce que je recherche, c’est l’expérience d’un parcours de vie. Des tranches d’humanité qui donnent envie d’explorer joyeusement divers univers et les liens, pas toujours évidents, qui les unissent. Alors des fois, comme j’interviewe plus souvent que j’publie, j’en refile à des fanzineux dont le taf converge avec le mien, tels Riot 77 de Dublin ou Blackboard Jungle de Toulouse. Ce qui m’empêche pas de les publier par la suite. Pas de concurrence dans la presse alternative !

« A qui ChériBibi ne s’adresse pas ? Aux bourgeois ».

Par contre, là où je repars presque de zéro à chaque numéro, c’est en ce qui concerne la mise en page, qui du coup me prend pas mal de temps aussi. Hors de question d’avoir une « grille » récurrente à laquelle devoir absolument coller ; chaque sommaire détermine le « chemin de fer » du numéro selon la longueur des articles et interviews, en adéquation ardue avec l’imposition des cahiers couleurs et noir-et-blanc. Et c’est le choix des images qui détermine les idées de mise en page.

Pour mes articles, j’effectue d’ailleurs celle-ci en premier, avant d’écrire directement dans la place restante. Comme ça, libre à moi d’adapter une phrase, de changer un mot, histoire d’éviter toute ligne creuse. C’est une tambouille graphique qui ne parle peut-être pas à tout le monde, mais travailler « l’invisible », les césures, les blancs tournants, permet justement de rendre visible, et donc lisible, le résultat par tout le monde.

Et puis y’a la couv’, réalisée très souvent avec mon camarade Fano Loco d’après une de mes idées débiles. Si ça t’intéresse, j’ai retracé sur le Chéribiblog la conception de celle du n°13. Bref, bosser simultanément contenu et contenant relie les plaisirs de l’artisanat aux idées véhiculées, le fond et la forme. Ça s’avère un sacré turbin mais on se marre bien, c’est l’essentiel. Si on fait pas les choses avec plaisir, à quoi bon les faire ?

Pourquoi avoir choisi de te placer sous cette égide, ce nom de ChériBibi ? À cause du héros de Gaston Leroux ou du catcheur des années 60 ? À cause de la sonorité « mignonne » de ce nom qui vient contraster avec le contenu du zine, façon dragée au poivre ? Et pourquoi avoir conservé ce nom entre la première (1991-2007) et la deuxième période de la revue (à partir de 2007) ?

Le catcheur Roger Trigeaud a tiré son nom de ring de l’anti-héros de Gaston Leroux, nous aussi : « La Républiqu’ nous emberluche ! Du bois de Boulogne à Pantruche, qui qui fait sauter tout l’fourbi ? C’est Chéri-Bibi !! C’est Chéri-Bibi ! »

Chéri-Bibi, c’est un garçon-louchebem qui sert de bouc émissaire pour un assassinat commis, en fait, par un aristo. Un ange à la sale gueule envoyé au bagne, mais qui va pas se laisser faire. Or, plus il essaie de prouver son innocence, puis il s’enfarge dans le crime, persuadé qu’une « fatalitas » s’acharne sur lui, alors qu’il est tout simplement victime d’une justice de classe, donc d’un délit de faciès et d’origine sociale. Dans la culture populaire française, l’image du crâne rasé a longtemps fait référence au bagnard, au forçat, avant d’être accolée au « nervi skinhead néonazi ». Pis effectivement, ça fait mignon (« habibi » – « chéri » en arabe – n’est pas loin), voire un peu pédé. Pour toutes ces raisons, je vois ce blaze comme un joli pied-de-nez aux clichés, aux préjugés, ainsi qu’aux noms « virilo-guerriers » dont s’affublent maints fanzines de vénères. ChériBibi, c’est comme un coup de boule asséné avec le sourire : tu le vois pas venir mais tu le sens atterrir.

Quant à la « nouvelle formule secrète » née en 2007, on va pas dérouler les trois décennies de sorties du journal, mais après une quinzaine de numéros photocopiés à 300 ou 400 exemplaires et assemblés à la main avec des pliages aussi complexes que débiles, je me suis aperçu que nos conneries trouvaient de l’écho bien au-delà du cercle assez large de nos potos … À ma grande surprise, même des gens qui n’en avaient a priori rien à carrer du punk, du ciné « bis », du polar ou du reggae s’y retrouvaient, appréciant qu’on leur propose autre chose que la presse habituelle. De là, l’envie de passer à la vitesse supérieure histoire de faire bicher plus de monde. Donc plus gros tirage (2000 exemplaires), donc passage à l’offset, donc dépôt légal pour pas se faire cramer sur des histoires de législation, et cætera. En 2005, on a monté une asso éditrice et sorti le n°15 en 2006 dans un dernier format rigolo, accompagné d’une souscription qui a plutôt bien marché, à notre niveau. Et hop, le nouveau n°1 est sorti des presses en 2007. Comme ChériBibi avait déjà une petite reconnaissance, on a gardé le blaze, d’autant qu’on en trouvait pas de meilleur !

« C’est tellement facile de faire différemment de la presse commerciale, ce que prouvent la majorité des fanzines ».

Faut se rappeler qu’avant la vague des « mook » initiée en 2008 par la revue XXI, la presse était devenue hyper-compartimentée, donc emmerdante. J’ai grandi avec des titres comme Métal Hurlant et Zoulou qui causaient aussi bien de rock que de BD, de littérature que de ciné, et c’est ce métissage que j’ai toujours aimé. Par contre, à partir des années 90-2000, si tu voulais choper des magazines sur chacun de ces domaines, tu laissais un bras au kiosque ou chez ton libraire pour deux articles sympas noyés au milieu du publirédactionnel. Le pire, c’est que les fanzines calquaient aussi cette tendance unicellulaire : les « cinézines » ne parlaient ni de musique ni de littérature, et encore moins du contexte social de production des œuvres ; les « graphzines » se branlaient sur leurs petites virtuosités formelles en oubliant le fond ; les zines politiques étaient tristes à mourir et les zines humoristiques creux à pleurer… Même si je caricature (à peine), bien peu semblaient considérer de manière « holistique » le fait pourtant évident que tout un chacun voit des films, écoute de la musique, lit des livres, est concerné par la politique –ne serait-ce qu’à l’insu de son plein gré– et aime se marrer. À rebours du bon sens, cette tendance à tout cloisonner s’était donc généralisée, et l’est encore pas mal. Assez en tout cas pour qu’on ait eu durant quelques années l’impression d’être les seuls cons de saumons à remonter le courant dominant. À preuve, on se faisait jeter par des libraires nous trouvant « trop éclectiques » ! C’est d’ailleurs comme ça que j’ai appris le mot.

Quelles étaient, quels sont encore tes modèles pour imaginer, écrire, poursuivre ChériBibi ?

Pif Gadget, Métal Hurlant, Zoulou, Spirou, Psychotronic Video et tous les canards un brin aventureux des années 70 à 90. Ceux qui essayaient des trucs différents, quoi ; même Spirou, qui s’amusait à mettre en scène sa propre conception, sa propre rédaction, ce qui donnait vachement envie de faire ce boulot ! Et, à l’opposé, comme contre-modèle : la presse en général. C’est tellement facile de faire différemment de la presse commerciale, ce que prouvent la majorité des fanzines. À l’exception, bien sûr, de ceux singeant ladite presse marchande en oubliant qu’on ne combat pas l’aliénation avec des moyens aliénés. Il est triste de constater qu’à l’instar de labels revendiquant l’étiquette « indé » tout en se rêvant califes à la place d’Universal, nombre de canards « contre-culturels » usent des sempiternelles recettes éculées sous le vernis d’une subversion en carton : couvertures racoleuses faussement provocatrices ; interviews promo aux questions « décalées » illustrés de photos de groupes ridiculement posées ; pages de « potins people décalés » ; horoscope « décalé » ; usage abusif de cet adjectif, « décalé », qui veut rien dire ; numéro « spécial sexe » ou « spécial filles » (tous les autres c’est « spécial mecs » ?) ; plongées dans « l’underground » réduit au sous-sol d’un bar branché ou « dans l’enfer des cités à la rencontre de la culture du ghetto » (trop des oufs ces journalistes : ils ont franchi le périph’ !) et autres reportages « gonzo » car ce qui compte c’est moins le sujet que leur égo … Le tout parsemé de pages de pub pour payer la coke du bouclage. Et après, ça chiale dans l’édito comme quoi c’est dur de faire un journal d’avant-garde. Bouffons.

User d’un medium déconsidéré permet de faire passer de grandes idées sous les radars.

Comme dit précédemment, je crois que si l’on pond un canard, outre l’amour pour le papelard, c’est en grande partie parce qu’on ne trouve pas ailleurs chaussure à son panard. Ça n’est plus le cas de sa nouvelle mouture, mais dans Métal Hurlant, chaque numéro expérimentait, était un peu différent du précédent. Pareil pour Ah Nana! ou l’excellent Le Petit Mickey qui n’a pas peur des gros d’Yves Frémion. Ouaip, de sacrées influences. Comme, au rayon plus ancien, les revues foutraques des dadaïstes, les mises en page constructivistes ou les typos chatoyantes et percutantes des couv’ de pulps amerloques des années 30-50 ! C’est d’ailleurs inspiré par cette diversité que chaque numéro du ChériBibi utilise une typo différente pour le titre en couv’. Et aussi parce que j’aime pas les logos. Ça transforme tout en produit, or je fabrique un fanzine, pas des yaourts.

Aujourd’hui, mes modèles, ce sont principalement mes collègues fanzineux : leur originalité, leur personnalité, leur persévérance. Découvrir dans ma boite à lettres un nouveau numéro de Rotten Eggs Smell Terrible, Apatride, La Faute à Qui ?, Up The Zines, Trash Times, Fort Gono ou BRA me remplit toujours de joie, et me motive d’autant à pondre un nouveau ChériBibi pour leur rappeler qui c’est l’boss du game, haha ! Blague à part, la presse alternative, parallèle, « pas pareille », est d’une richesse incroyable, nourrissante, fortifiante. Fais un tour à la Fanzinothèque de Poitiers, au Fanzinarium de Paname ou à l’Uzine du Havre pour t’en convaincre, et commence le tien, de fanzine ! On fera des échanges.

Ton goût pour la musique est très largement marqué par le punk et les musiques jamaïcaines (ska, reggae, rocksteady) des années 60-70 : pourquoi ce « punky reggae party » aussi affirmé ?

Crâne rasé, Docs cirées, les esgourdes pleines de oi! et d’reggae … T’as pigé ? ChériBibi cause régulièrement d’un tas de musiques « diverses », du blues, du jazz, du rhythm & blues, du rockabilly, de la soul, du rap, du zydeco, de la musette, de l’afro-beat, tex-mex, du rebetiko, du surf, mais c’est le punk-rock et les rythmes jamaïcains, du mento au ragga, qui en constituent la principale bande-son. Et ça se marie très bien : la pérennité quinquagénaire du trip skinhead en est la preuve malgré la tonne d’emmerdes qui vont avec ! En tout cas je m’en lasse pas. « The harder they come, the harder they fall. »

De même, ChériBibi tourne, pour beaucoup, sur trois pivots qui sont la musique, du cinéma et l’écriture – qu’elle soit de zines, de BD ou de bouquins. Est-ce que parce que les autres disciplines artistiques ou domaines culturels, comme le théâtre ou le jeu vidéo, ne te semblent pas pouvoir, ou bien plus rarement, recouper la culture populaire ?

Oh si, bien sûr. Les jeux vidéo n’ont jamais été ma came, mais ChériBibi a régulièrement parlé de théâtre. J’y vais pas des masses, le plus souvent il vient à moi, à l’instar du théâtre de bar ou de rue, mais hors de question de laisser croire aux bourges que c’est leur domaine d’exclusivité ! Par ailleurs, presque chaque numéro cause un peu de sport. Bon, surtout de boxe et d’arts martiaux vu que c’est ce que j’connais le mieux pour y avoir longtemps soumis mon corps défendant. Non seulement la pratique sportive est partie intégrante de la culture populaire (4), mais elle serait restée le pré-carré de la bourgeoisie (masculine) si des ouvriers et ouvrières socialistes ou communistes n’avaient bataillé, en France et ailleurs, pour la démocratiser au début du XXe siècle. Une telle affirmation aiguise ta curiosité ? Déniche mon pavé Union sportive d’Ivry 1919-2019, 100 ans de sport pour toutes et tous : 260 pages de recherches historiques et d’interviews, abondamment illustrées mais hélas très mal distribuées par l’USI, le club omnisports ivryen, qui les ont éditées. Puis jette un œil à la vidéo Social Catch sur YouTube, filmée lors du « Grand gala de catch solidaire » qu’on a organisé à Ivry en 2018 à l’occase de la sortie du ChériBibi n°10 et surtout des trente piges de l’APEIS, notre asso de chômistes et précaires en colère : 1400 personnes de tous milieux populaires pour deux heures trente de combats mixtes orchestrés par l’ABCA de Beauvais, plus vieille école de catch de France, dans une ambiance de ouf ! Inoubliable. La lutte continue !

Quels sont les critères éthiques, esthétiques, politiques selon lesquels tu juges qu’un fait, un mouvement ou une œuvre peut faire partie de ta définition de la culture populaire ? Je suppose que ça a peu à voir avec une appréciation purement quantitative de la chose, comme quand beaucoup disent abusivement que quelque chose se « démocratise » alors qu’il s’agit juste, sans que les usagers n’aient leur mot à dire au préalable, d’une massification de son usage …

Non, en effet. De « populaire », je ne m’intéresse qu’au premier sens du dictionnaire : « par le peuple, pour le peuple. » Même s’il y a de multiples porosités entre elles, la culture populaire n’est pas la culture de (consommation de) masse. De même que les quartiers populaires ne désignent pas les endroits les plus fréquentés par les touristes ! Qu’elle soit confidentielle ou largement reconnue, la culture populaire n’est pas née des études de marché réalisées par telle major, tel studio d’Hollywood ou tel gros éditeur. Pour autant, elle n’est pas forcément extérieure aux contingences économiques imposées par notre société capitaliste. Nick Tosches explique très bien, dans son indispensable Héros oubliés du rock’n’roll, que les pionniers du rock étaient autant motivés par les tressaillements de leur créativité que par l’envie de s’payer une « brand new Cadillac »… Sans compter qu’à l’intérieur même de la grande machine du divertissement spectaculaire marchand, de nombreux grains de sable ont prospéré. Ainsi, c’est dans la série B hollywoodienne des 50’s que se cachent les meilleurs sous-textes subversifs égratignant la parano maccarthyste. D’une manière similaire, c’est dans le polar allemand des années 30 – le krimi – que des auteurs juifs et communistes ont pu échapper un temps aux autodafés du IIIe Reich. Pourquoi ? Parce que les dignitaires nazis, bourgeois avant tout, n’avaient que mépris pour ce genre littéraire, donc ne lui accordaient aucune attention. User d’un medium déconsidéré permet de faire passer de grandes idées sous les radars. Les exemples équivalents ne demandent qu’à être déterrés à la pelle de la forêt ; ça tombe bien, c’est ce qu’on fait.

On opposera à ma vision « idéalisée » de la culture populaire que celle-ci peut aussi s’avérer raciste, homophobe, sexiste (la femme étant « la prolétaire du prolétaire ») … C’est hélas vrai, mais ces travers sont toujours excités et instrumentalisés par les intérêts de la classe dominante (aristocrate, religieuse, bourgeoise) : diviser pour mieux régner. Les premiers pamphlets antisémites n’ont pas été écrits dans les taudis de Varsovie mais à la cour des « grands de ce monde » ! Quant aux ragga homophobes, Boom Bye Bye de Buju Banton en tête, ils sont bizarrement apparus à partir de 1992 alors que le politicien Edward Seaga cherchait à déstabiliser P.J Patterson, 1er Premier ministre noir de Jamaïque, marqué « à gauche » et qu’une rumeur savamment entretenue disait homosexuel … Pourtant, on ne trouve nulle trace d’homophobie dans les chansons jamaïcaines des quarante années précédentes ! Du reste, le quotidien de nos quartiers populaires métissés prouve régulièrement que les solidarités de voisinage prévalent sur les préjugés. C’est cette culture commune de classe, ouverte à l’altérité, qu’il s’agit de défendre et promouvoir. Ainsi, ChériBibi cherche à rendre visibles les sous-textes progressistes de certains westerns, de certains romans érotiques, de certaines chansons de baloche, etc. La liste est vaste ! Et bien sûr motivée par mes propres goûts et curiosités. Mais du moment qu’un truc est méprisé par ceux que je méprise, il suscite mon intérêt, haha !

Comment places-tu ChériBibi dans cette relation amour-haine que la pop entretient avec le populaire ?

J’en ai peut-être pas la définition correcte, s’il y en a une, mais le terme « pop » a tendance à me rebuter. À mon sens, la culture populaire et la « pop culture », même si l’une est la traduction anglaise de l’autre, et même si elles se recoupent souvent, c’est deux machins différents. Par exemple, le « pop art » a repris les codes du design commercial d’une part (la soupe à Warhol) et ceux des artistes de comics d’autre part. Avec, sous couvert d’ironie, une indéniable condescendance. C’est bien parce que les comics étaient alors vus comme de la « sous-culture » sans valeur, » kitsch », que des peintres tels Roy Lichtenstein ou Erro ont pu faire leur beurre avec. Désolé, je préfère les originaux de Jack Kirby. Ou, dans le registre du détournement, le travail nettement plus offensif du collectif Equipo Cronica en pleine Espagne franquiste. Et lorsqu’en 1973 le situationniste René Viénet détourne un obscur film de kung-fu pour faire La Dialectique peut-elle casser des briques ?, c’est avec un vrai respect pour ce cinéma qu’il sera par ailleurs l’un des premiers à importer en France.

Rayon musique, l’étiquette « pop » représente à mes oreilles une édulcoration du rock et de la soul. Je dis pas que tout est merdique vu qu’il y a parfois de sacrés talents à la manœuvre, mais ça sent bien trop la fabrication en laboratoire sous l’égide de majors uniquement appâtées par ton porte-monnaie. Évidemment, il y a là matière à débats, et tant mieux. Après tout, la Motown est devenu un label « pop » alors qu’il fut fondé par un boxeur de Détroit, Berry Gordy, loin d’être insensible aux questions sociales. Outre son éphémère sous-label Black Forum qui publia, à perte, les discours de Martin Luther King et Angela Davis en 33-tours, il a sorti des skeuds tels « Dancing In The Streets » de Martha & The Vandellas ou « What’s Going On » de Marvin Gaye qui ont rythmé le mouvement des droits civiques. Puis, au détriment de la prise de risque politique comme musicale, l’embourgeoisement a mis en avant un agenda strictement comptable …

Autre exemple, télévisuel cette fois : la série Star Trek originelle fut portée à bouts de bras par la vision sociale indéniablement progressiste de Gene Roddenberry, contre vents et marées. Percevant son potentiel émancipateur, Martin Luther King avait d’ailleurs dissuadé Nichelle Nichols de quitter le rôle d’Uhura. De leur côté, les décideurs de la chaîne NBC n’y croyaient pas, l’annulant au bout de trois saisons – la dernière ayant été sauvée par les fans. D’autant que l’épisode où Kirk embrasse Uhura avait fait scandale dans l’Amérique ségrégationniste. Aujourd’hui, d’une authentique œuvre artisanale anticonformiste issue d’une culture populaire alors méprisée, la SF – miroir du présent autant que force d’anticipation sociale –, et d’un médium, la série télé, qui l’était presque autant, Star Trek est devenu une manne financière exploitée à l’infini, et au-delà. Une icône « pop » largement dépolitisée. Et comme toutes les icônes pop, réduite à un simple produit propice à moult recyclages, sequels, prequels, spin-off, parodies de parodies s’autoparodiant… Une vache à lait qu’on trait jusqu’à non seulement faire crever la bête (ce qui est en train de se passer avec l’overdose d’adaptations uniformes et bâclées des comics Marvel et DC) mais, pire, étouffer toute tentative de créer quelque chose d’autre, d’inédit, d’original.

Pour résumer, je dirais que la « pop culture » est en grande partie le résultat d’une digestion rentable d’éléments de la culture populaire par la culture de masse, cette « antichambre de la récupération », comme me le glisse à l’oreille mon poto Fano Loco. En grande partie seulement. Car l’étiquette « pop culture » affuble aussi des trucs n’ayant été dès le départ que de vulgaires produits industriels. L’exemple est flagrant avec Les Maîtres de l’Univers ou Barbie, joujous créés dans l’unique but d’amasser du pognon en surfant sur l’air du temps : les années Reagan testostéronnées pour l’un, en recyclant des figurines de catch invendues ; la « femme-poupée » fantasmée de la fin des 50’s pour l’autre. Et c’est pas le giga placement de produit sorti au ciné l’année dernière qui prouve le contraire. D’autant que son discours – porté par des acteurs talentueux, ce qui est encore pire – est machiavéliquement pernicieux. Les quelques dialogues féministes bien sentis ne servent qu’à camoufler la morale finale : les femmes émancipées c’est super, mais mesdames, faut tout de même vous montrer compréhensives et attentionnées avec ces pauvres masculinistes se sentant émasculés, ouin ouin ! Dans le genre « feminism washing » retors, les capitalos d’Hollywood ont fait très fort ! Et les actions Mattel s’en portent à merveille. Chapeau (de cowboy).

Donc la « pop culture », je la laisse aux collectionneurs de figurines moches sous blister… celles qu’il faut pas déballer, sinon ça perd de sa « valeur ». Inventer des jouets avec lesquels on doit pas jouer, ça mérite le Nobel ! Reste que c’est intéressant d’analyser tout ça, la complexe ambigüité des choses les rendant souvent fascinantes. Mais voilà, c’est clairement pas le cœur du ChériBibi. Nous, on cause surtout d’autre chose. Plutôt des prolos spatiaux de Dark Star que des aristos incestueux de Star Wars.

Est-ce que ChériBibi parle de culture par le biais du politique (donc d’une politique de la culture), du politique par le prisme de la culture (donc d’une culture du politique), ou bien les deux vont pour toi nécessairement de pair, a fortiori quand on parle de contre-culture, où éthique et esthétique sont – du moins c’est le postulat implicite – très mêlées ?

Sûr que c’est mêlé, mais la ligne éditoriale du ChériBibi est plutôt d’aborder le politique à travers le culturel, que l’inverse. Je me vois pas interviewer un groupe à chier juste parce qu’il arbore une étoile rouge ou un A cerclé. Quoiqu’il me soit arrivé d’interviewer un artiste apprécié pour m’apercevoir qu’il n’avait hélas que des conneries ineptes à raconter. Vu que ça m’intéressait guère de les relayer, j’ai rien publié. Pas grave, car aucun compte à rendre. Le but n’est ni d’afficher un « palmarès » de grands noms, ni de vendre tel ou tel programme commercialo-politicard, juste de partager des échanges intéressants ayant à cœur de contextualiser la créativité des personnes interviewées. Et la plupart du temps, je suis très agréablement surpris par la tournure politique prise spontanément par mes interlocuteurs et interlocutrices. Énormément d’artistes issus du bas de l’échelle sociale font montre d’une saine conscience de classe, même quand cela ne transparaît qu’en filigrane dans leur production. Or la plupart des journaleux cucultureux, issus de la petite bourgeoisie ou ayant brimé leur propre conscience de classe populaire à l’aune de la commande publirédactionnelle, ne vont pas défricher ce terrain, du coup ça passe souvent inaperçu.

Étant donné qu’il n’y a pas que des interviews dans ChériBibi, les articles suivent la même logique. Consacrer un dossier aux femmes pirates dans la culture populaire me permet d’aborder l’histoire souvent très libertaire des flibustières – de l’Antiquité à nos jours, des Caraïbes à la Mer de Chine. Mais aussi le rapport conflictuel des femmes avec la mer, vu qu’elles ont longtemps été interdites de navire, ou cantonnées au rôle de… marchandises. Et de conclure en saluant les actuelles capitaines qui bravent les autorités portuaires européennes pour débarquer des migrants sauvés des eaux. Le tout en causant entre autres de romans pour ados, de comics lesbiens, de films philippins ou pornos… Bref, de « mauvais genres » qui causent de « mauvaises filles ». Voilà comment j’applique « le politique par le prisme de la culture ». Et c’est cool.

Tu parles volontiers de « nos livres, nos films, nos musiques, etc. » Comment réagis-tu lorsqu’une de ces œuvres, artistes, références passe au mainstream : c’est pour toi l’espoir d’enfoncer des coins, de retourner quelques pions ici ou là, ou tu te dis que la bourgeoisie vient gentrifier, édulcorer et déposséder le populo d’un patrimoine-matrimoine, d’une fierté, d’un apanage ?

C’est dangereux de passer au « mainstream » marchand. Les contraintes engendrées par un large succès s’avèrent souvent de funestes vampires. Amy Winehouse en a sans nul doute fait les frais, harcelée, pressurisée mais bien peu écoutée. Aurait-elle mis de l’eau dans son vin si elle avait vécu plus longtemps ? On n’en sait rien. Mais son cadavre rapporte un max de pognon à ceux-là même – les majors, les tabloïds – qui ont fait fructifier son mal-être. Les vampires se muent sans probloc en charognards.

En sus d’être exploitée, notre classe a l’habitude d’être dénigrée, humiliée, rabaissée : fonctionnaires, intermittents et chômeurs dépeints comme feignants ; ouvriers, paysans et petits commerçants comme « beaufs » incultes … Et notre patrimoine/matrimoine culturel subit le même sort. Longtemps, la littérature populaire (romans dits « de gare », polars, SF, érotisme, BD, comics, manga …), la musique populaire (musette, blues, rock, rap, techno …), le cinéma populaire (dit « de série B », « d’exploitation », « bis » ou « de genre ») ont dû faire face à un mépris d’une violence extrême. En donnant le goût de la lecture aux prolos, le roman-feuilleton de la fin du XIXe siècle fut accusé de créer une « classe dangereuse » ; le rock’n’roll corrompait la jeunesse blanche avec des rythmes sexuels « nègres », j’en passe et des pires. Ce mépris persiste et se perpétue au fur et à mesure que notre classe crée de nouvelles formes culturelles, pas encore gentrifiées par des possédants ayant toujours un métro de retard. Il leur a tout de même fallu plus de deux décennies pour phagocyter la culture hip-hop, en l’édulcorant, la caricaturant et invisibilisant ses racines, comme d’habitude. Au début méprisé par la critique « sachante », le rap est devenu leur pompe à fric. Comme la SF et les comics au cinoche.

Qui a peur des gonzesses indépendantes, des trans et des visages différemment pigmentés au point d’en être obsédé, sinon ces mêmes pitres cachant leur couardise sociopathe derrière une façade viriliste stéroïdée ?

De fait, il y a effectivement une « guerre de positions », une lutte de classe à mener pour réhabiliter nos productions culturelles. Non pas aux yeux des bourgeois, mais aux nôtres. De la même façon qu’un chômeur n’a pas à avoir honte d’une situation dans laquelle le système économique l’a plongé, on n’a pas à rougir de notre créativité. Bien au contraire. La bourgeoisie, elle, n’a quasiment jamais rien inventé. […] Historiquement, les bourgeois sont une caste de voleurs, d’accapareurs […] et les fachos en ont les mêmes pratiques d’escrocs chapardeurs. À preuve, leur symbolique n’est qu’un fatras d’emprunts à leurs ennemis. […] C’est tout de même hallucinant qu’une des insultes préférées des néofachos soit de traiter de « fragiles » les défenseurs de la dignité humaine. Qui a peur des gonzesses indépendantes, des trans et des visages différemment pigmentés au point d’en être obsédé, sinon ces mêmes pitres cachant leur couardise sociopathe derrière une façade viriliste stéroïdée ? On m’enlèvera pas de l’idée que si Zemmour, Praud ou Hanouna jouent les fürhers d’opérette devant les caméras, c’est qu’ils ont passé leur jeunesse frustrée à raser les murs. Leur haine hypermédiatisée est une vengeance de lâches. Serviles qui plus est, vu qu’ils roulent tous pour Bolloré. Je m’énerve, mais en tant que passionné de presse papier, je suis effaré du nombre exponentiel de magazines et revues d’extrême droite en tête de gondole dans les maisons de la presse : Valeurs actuelles, Causeur, Front populaire (Onfray est gonflé d’avoir choisi un tel titre), Furia, Omerta … Comme de par hasard, tous ces torchons sont régulièrement mis en évidence, en tête de gondole, en sélection du mois, dans les Relay garnissant toutes les gares de France. Ces mêmes Relay qui font partie du groupe Hachette, désormais propriété de… Bolloré. Jamais, dans l’histoire de la presse et de l’édition française, autant de médias ne se sont retrouvés concentrés entre les griffes d’un industriel ayant un agenda d’extrême droite. D’où l’absolue nécessité de développer et soutenir une presse alternative relayant d’autres formes de pensées, dans tous les domaines.

Ces dernières années, a prospéré concernant la culture une dialectique pernicieuse qui assimile la droite à la liberté et la gauche à l’interdiction morale. Comment contrer, contrecarrer, ce genre de péroraisons ?

Déjà, en embrassant la complexité des choses et des êtres plutôt qu’un manichéisme bourrin. Malgré une quasi homonymie trompeuse, le libertarisme et le libéralisme de la droite, cette vaste étiquette allant des socio-démocrates aux fachos, n’ont rien à voir avec le terme « libertaire ». Mais tout avec l’avide individualisme visant à se gaver le plus vite possible sans souci des conséquences humaines et écologiques. Et c’est bien des cathos intégristes qui balancent des bombes dans les cinémas ou font, ces jours-ci, un procès au camarade Pakito Bolino du Dernier Cri accusé d’avoir exposé des dessins soi-disant « pédocriminels »…

Pour autant, point d’angélisme, la dite gauche de l’échiquier politicien n’a jamais été avare d’interdictions non plus : dès les années 50, les diverses commissions de censure françaises réconciliaient staliniens et gaullistes pour interdire moult BD, comics, romans et films. D’un autre côté, nombre de hippies et gauchistes n’ont longtemps rien eu à envier à Matzneff question défense de la pédophilie en vertu d’une prétendue liberté sexuelle à sens unique. Là je cause que de la France, hein. Il n’a jamais fait bon être pédé, féministe ou humoriste dans les régimes totalitaires faussement appelés « communistes »…

En 2013, le publicitaire pseudo-subversif Beigbeder initiait une tribune dans Causeur revendiquant le droit de disposer du corps des femmes à son gré. À présent, c’est les mêmes qui viennent chialer sur tous les plateaux télé comme quoi « on peut plus rien dire », convoquant à tout bout de champ ce pauvre Desproges « dont les sketchs seraient censurés aujourd’hui ». Sauf que Desproges, même s’il n’était certainement pas gaucho, avait le talent et la classe nécessaires pour moquer le genre humain. Et, bien sûr, son fameux sketch sur les feujs se fout avant tout de la tronche des antisémites. […] Alors comment contrecarrer les discours puants des dominants ? En les prenant à contre-pied. Ces flippés voudraient que, comme eux, tu rejettes cet « Autre » censé effrayer ? Va plutôt à sa rencontre. Car les différences sont nourrissantes quand elles sont partagées sur un pied d’égalité. On ne dégonfle les égos qu’en s’ouvrant à nos égaux. Et c’est pas une naïveté « peace & love » de hippie ni abdiquer en rien que de s’intéresser à ses contemporains pour confronter les préjugés à la réalité. De la même façon que la grande majorité des skins ne sont pas des fachos et que tous les cathos ne tripotent pas des marmots, les musulmans sont heureusement très loin d’être tous des islamistes radicaux ; les feujs ne défendent pas unanimement l’État colonialiste et ségrégationniste israélien ; les Roms ne vont pas forcément te chourave tes poules, les lesbiennes te couper la nouille et les Vietnamiens manger ton chien. Quoiqu’un peu plus de coupeuses de couilles en vadrouille, ça en calmerait certains (Solanas, reviens !). […] Quant au terme de « cancel culture » à la mode chez les paranos réacs, il n’a pas plus de réalité concrète que le « wokisme », « l’islamo-gauchisme » ou le « grand remplacement ». C’est que du vent (mauvais) ! Du fantasme asséné pour resserrer le garrot étouffant la voix des victimes d’oppressions réelles, elles. Bien sûr qu’il faut interroger l’idéologie véhiculée par les œuvres culturelles, au même titre que leur contexte social, historique et économique de production ! Dans un vieux ChériBibi, j’avais fait une pétition pour transformer le Sacré-Cœur, bâti sur les cadavres de la Commune, en MJC. S’agissait pas de le raser, mais de le réinventer. Autre exemple : y’a des blagues sur les blondes que tu trouves marrantes ? Remplace les blondes par des flics, ça marche encore mieux et c’est plus du tout sexiste !

À rebours de tous ces orateurs narcissiques aux mensonges pathologiques qui inondent les ondes, contentons-nous de faire réfléchir plutôt que chercher à tout prix à convaincre. Il s’agit moins d’interdire que de contextualiser. Si ton môme veut lire Tintin au Congo, pas de probloc, ce sera l’occase de lui expliquer les ravages du colonialisme. Ensuite, tu lui fais lire Rahan pour qu’il pige que ceux qui marchent debout sont tous frères. Sauf les sorciers qui distillent la peur afin d’asseoir leur pouvoir.

Contrer les raccourcis imposés passe donc forcément par un partage des connaissances et expériences, par une curiosité pour autrui. Tout est toujours une question d’attention aux autres, sans jouer au fayot non plus. Y’a aussi des bas du front dogmatiques chez les antifascistes, anars, cocos, féministes, etc. – y compris quand ils/elles sont tout ça à la fois. Si la droite avait le monopole de la connerie, la gauche serait depuis longtemps unie en un vaste raz-de-marée révolutionnaire riche de sa diversité. Vu que c’est hélas pas le cas, heurter les pisse-froids de tous bords ne me gêne guère, ça donne matière à échanges dialectiques, ou contondants. Car rien n’est pire que d’esquiver la confrontation des idées. On ne peut à la fois prôner la démocratie directe et refuser le débat, par nature inconfortable. Sauf s’il est proposé par Hanouna, car on ne joue pas aux dés quand ils sont pipés. Bref, comme le résumait George « Funkadelic » Clinton, « Free your mind, your ass will follow ».

Est-ce que tu conçois ChériBibi contre quelque chose, à la façon d’un refuge (non pas « à l’abri du temps, mais l’abri du temps ») par rapport aux médias culturels mainstream ? Quelle serait la critique principale que tu leur adresserais ? L’étalage des dominations et des capitaux économiques et symboliques ? Le manque de curiosité ? La porosité avec le marketing, leur refus de s’écarter de l’agenda-setting ?

Tout ça, ouais ! La culture est un sport collectif, dans un rapport organique à son environnement. En causer comme d’une bulle séparée du monde est soit d’une naïveté confondante, soit d’une malhonnêteté intéressée. Le site Internet Frustration a fort bien théorisé ce qu’est le « bourgeois gaze » : un regard bourgeois qui imprègne les productions culturelles produites par cette classe. Le cinoche français est habitué des comédies dramatiques de mœurs suivant les atermoiements de riches malheureux en amour dans des lofts avec vue sur la Tour Eiffel. Pareil dans la chanson et la littérature. Mais c’est bien plus pernicieux : même quand ils abordent des sujets « humanistes », les auteurs bourgeois ne peuvent donner à voir le monde qu’à travers leur prisme individualiste. Ce qu’est foncièrement la culture bourgeoise. Ils ne pigent pas le collectif qui fonde notre classe, qu’ils traitent de « masse » ou de « foule ». Ils ne peuvent pas le piger. Toutes leurs mythologies « d’artistes maudits qui avancent seuls contre tous » ou de « petits gars mal partis mais arrivant à s’en sortir à force de volonté malgré qu’ils soient noirs et banlieusards donc délinquants » s’opposent à la réalité : on a besoin des autres (et non pas du cliché d’un riche mécène – en fauteuil roulant ou non – qui t’introduit dans les hautes sphères). On crève sans entraide, sans solidarité. […] Donc que dire de la presse cuculturelle si ce n’est que, dans son immense majorité, elle flatte surtout ceux qui en vivent, dans un entre-soi érigeant le renvoi d’ascenseur (social) en une profitable forme artistique. Baise-moi la main et je te la tendrai …

Regarde les critiques du film Sans filtre de Ruben Östlund. Malgré sa Palme d’Or à Cannes, pourtant pas décernée par des prolos, il s’est fait étrillé par Télérama et consorts : « caricatural », « cynique », etc. Tout ça parce qu’il ridiculisait ses personnages bourgeois sans les rendre « tout de même sympathiques ». D’ailleurs, cette histoire d’inversion des normes sociales à l’occase d’un naufrage m’a rappelé Vers un destin insolite sur les flots bleus de l’été, superbe film réalisé en 1974 par Lina Wertmüller, qu’on a interviewé dans l’ChériBibi 007.

Les bourges détestent qu’on montre leur vrai visage de profiteurs méprisables. Par contre, ils s’arrogent le droit de nous caricaturer à satiété. C’est eux qui donnent des leçons, pas nous ! À les écouter, le punk est mort en 77 quand ils ont cessé de trouver le look trépidant pour leurs soirées à la Coupole, et ils ignorent avec mépris le tournant éminemment prolo et international(iste) qu’il a su prendre par la suite (que ce soit via la oi!, le hardcore, l’anarchopunk ou le « rock alternatif »). Ils conspuent les graffitis sur leur porte d’immeuble mais se gardent Basquiat pour leur salon. Ils se gargarisent d’habiter un loft à Montreuil « parce que Paris c’est surfait » mais portent plainte contre le café qui fait des concerts keupons en bas de la rue… Peut-être qu’effectivement, mon modeste fanzine est un refuge pour échapper un peu à tous ces fats, le temps d’une lecture aux chiottes. Mais j’aime à penser qu’il fait aussi partie d’une large trousse à outils utilisable pour tirer la chasse. Histoire d’allier l’outil à l’agréable, quoi.

Tu écris aussi, parfois, dans Le Monde Diplomatique. Qu’y retrouves-tu, qui n’est pas dans le reste de la presse traditionnelle ?

Une certaine connivence dans l’analyse géopolitico-sociale, c’est sûr. À l’instar de CQFD pour lequel j’ai un peu écrit aussi, à l’instar du Canard Enchaîné, de Médiapart et de quelques autres titres d’une presse qu’on peut qualifier de « contre-information », j’éprouve un respect admiratif envers leur éthique journalistique qui fouille tous azimuts derrière les apparences. Bordel, c’est devenu une espèce menacée, les journalistes qui font vraiment leur métier ! Si je reconnais ne pas lire assez souvent le Diplo pour y relever de flagrants désaccords, sa capacité de décryptage met la barre très haute ! Il me serait d’ailleurs jamais venu à l’idée d’avoir la prétention d’y postuler … Ça tombe bien, c’est eux qui m’ont réquisitionné, et je les en remercie. D’autant que mes articles, environ un par an depuis 2015, y font figure d’ovnis : le ciné d’action subversif ougandais, le sous-texte syndicaliste des films de kung-fu hongkongais, l’histoire prolo du polo-vélo ou l’appropriation du jujitsu par les suffragettes anglaises pour se défendre contre la flicaille … Des sujets que l’on ne peut les accuser de mépriser puisqu’ils les publient. Sans oublier qu’Ignacio Ramonet a défendu le western italien dans le Diplo dès les années 70, à contre-courant de la critique de son temps.

C’est sans doute anecdotique, mais mes premières piges là-bas ont eu des conséquences assez révélatrices d’un point de vue sociologique. Alors que mon zine existe depuis 1991, il a suffi de deux-trois articles dans le Diplo pour me retrouver invité sur France Culture et à la Fémis. En clair, pour que mon « expertise » devienne « valable » aux yeux de la bourgeoisie « de gauche » garante de la « légitimité » de tel ou tel « capital culturel » (oui, ça fait beaucoup de guillemets). La radio voulait que je cause de l’usage politique des arts martiaux, et l’école élitiste que je commente le premier film de kung-fu à être projeté dans son enceinte, à savoir le génial Drunken Master II ! Mi-intrigué et, j’avoue, mi-flatté de ce soudain et inattendu intérêt, j’ai accepté avec un entrain mêlé de défiance. Mais à l’arrivée, même si ça me rassure de croire m’en être pas trop mal tiré dans les deux cas, ça m’a pas fait triper des masses. Je ne me suis senti ni à l’aise ni à ma place. Passons sur la Fémis et son amphi clairsemé opposant une indifférence polie à mon décryptage politique du chef d’œuvre de Liu Chia-Liang et Jackie Chan. J’ai vécu mon passage sur France Culture comme une plongée en apnée, trop longue pour être confortable et trop courte pour t’habituer à la pression. Franchement, tu débarques du RER au pied de la Maison de la Radio, impressionné par cette immense turne avec de la moquette même sur les murs, et là, après un bref accueil poli mais distant, on te colle illico devant un micro pour une heure de direct, puis ciao ! Clair qu’en un tel bocal habitué aux échanges feutrés de l’entre-soi complice, les invités qui ne sont pas du sérail partent avec un handicap. Ma grande gueule banlieusarde n’en menait pas large, j’avais l’impression de sauter sur des œufs … D’autant qu’à l’oral, souvent le lapsus m’habite. Alors devoir tenir le crachoir une plombe à évoquer Bruce Lee, Tura Satana et l’intérêt syndicalo-féministe des sports de combat sans bafouiller trop d’âneries contre-productives (car t’oublies jamais la pression du direct), ce fut putain long ! M’enfin, j’ai réussi à placer le mot « ignifuge », défi imposé par mon pote Vince de Bordeaux (tu m’dois toujours une quille de rouge, gros !). Il n’y a pas de petites victoires. Reste que j’préfère aller faire le con sur Radio Campus ou FPP, où on sait prendre le temps chaleureux de t’mettre à l’aise avant l’émission autour d’une bière… C’est important les préliminaires.

La presse culturelle ? Elle crève pas assez vite à mon goût.

Pour en revenir au Diplo, ouais, c’est un support d’expression michto, assez stressant car sainement exigeant. Le seul bémol, c’est de devoir faire une croix sur les jeux de mots, et qu’ils changent systématiquement le titre rigolo de mes articles. On sent qu’il faut que ça fasse sérieux. Pourtant l’humour est une chose éminemment sérieuse. C’est pas parce qu’on plaisante sur un sujet qu’on ne le traite pas avec attention. Au contraire, ça le rend plus abordable. Mais je chipote car c’est sûr que, niveau visibilité du propos, hormis la « reconnaissance » évoquée plus haut qui peu me chaut, il est assez vertigineux de se savoir traduit en polonais, italien, kurde, arabe, coréen, espéranto… Il s’agit quand même du canard français le plus diffusé au monde. De gauche, de surcroit. Alors qu’ils veuillent publier les conneries d’un p’tit neuski d’Ivry me fait encore halluciner ! Mais bon, ma priorité reste ChériBibi, où j’peux mettre le titre et les jeux de mots laids skins qui m’font marrer. Et qui suscite nettement moins l’intérêt de France Cul (ou alors sortez les bières !).

Comment considères-tu le déclin de la presse culturelle ? En te disant que c’est bien fait pour elle ou, en voyant ce qui tend à la supplanter, à la regretter un peu ?

Elle crève pas assez vite à mon goût. Bien sûr, les kiosques recèlent encore quelques titres que j’apprécie. Ou plutôt des articles et journalistes, hélas noyés au sein de fadaises peu palpitantes. Prenant souvent le train (en gare plutôt qu’en marche), j’achète parfois Les Cahiers de la Bande Dessinée, L’Écran Fantastique, Mad Movies – nettement plus contondant à l’époque de Jean-Pierre Putters –, So Film, Soul Bag ou Reggae Vibes … T’apprends forcément des trucs mais c’est tout de même assez inoffensif dans le meilleur des cas. Telle que je la conçois, la presse alternative ne devrait pas être fabriquée pour coexister pacifiquement à côté de la presse commerciale merdique, mais pour la contrecarrer, la détruire et la remplacer à force d’originalité et de pertinence. Pour lui opposer une alternative justement. Or toute alternative non offensive ou qui cesse de l’être est vouée à être tôt ou tard désarmée, récupérée, dévorée, assimilée par le système spectaculaire marchand.

Les journalistes réalisent des interviews de trois-quarts d’heure en moyenne, voire plus. Or leur hiérarchie les oblige à « calibrer » le résultat au nombre de signes imposé.

Quand t’arrêtes d’être offensif, en général c’est que t’as dépassé ton quota de compromis « acceptables », et c’est plié. Regarde donc le Suprême NTM, passé de bombes telles L’Argent pourrit les gens et Qu’est-ce qu’on attend (pour foutre le feu) en 1990-95 au pathétique Ma Benz benz benz en 98… T’as beau avoir envie de leur chercher des excuses, prendre le problème par devant comme par derrière, ça fend le cœur, c’est clair !

À propos de rap-ragga, j’ai tâté pour la première et unique fois de la presse culturelle début 2001, en grattant pour L’Affiche puis Reggae Massive, qui ont disparu depuis. Je regrette pas l’expérience mais elle fut plutôt négative, surtout dans le second : papiers et interviews réécrits dans mon dos, refus de chroniques de skeuds jugées trop critiques, droits d’auteur non payés… Au final, j’ai préféré proposer mes sévices à la presse municipale des banlieues rouges environnantes – Ivry, Vitry, Villejuif. Ça se la raconte moins et on est véritablement sur le terrain. À bien y regarder, la presse cuculturelle compte nombre d’ex-fanzineux ayant lâché leur propre bébé dès qu’on leur assurait quelques feuillets réguliers entre deux pubs. Si louer sa plume pour bouffer – tout dépend à qui tu la loues – est un métier presque comme un autre, devenu le mien en l’occurrence, ça me dépasse qu’on puisse arrêter son fanzine pour ça ! Hors de question de lâcher le couteau entre les dents contre une promesse de cuillère en argent. À moins d’être aussi abruti qu’un corbac sur son arbre perché. Perso, j’ai jamais blairé les gothiques et la kéta.

Dans le dernier numéro de ChériBibi, l’interview avec Christian Corouge se développe sur plus d’une vingtaine de pages. D’où te vient ce goût pour les interviews et pour les longues conversations ?

La curiosité. Et puis, bavard moi-même, j’aime les gens qu’ont tout un tas d’histoires à raconter. S’ils se montrent au contraire peu volubiles ou enfermés, comme nombre d’habitués des interviews, dans un « storytelling », ça m’excite d’autant de relever le défi de les « accoucher » d’un récit qu’ils n’ont pas forcément l’habitude de livrer. Pas façon tabloïd, hein ! Les coucheries, les embrouilles entre zikos et tout ce ramdam « people », je m’en carre l’oignon. Mais chacun a tant à narrer, même quand il est persuadé du contraire, à l’instar de beaucoup de gens « ordinaires » interviewés pour le journal de mon bled, qui s’avèrent souvent extraordinaires. Sérios, j’interviewerais ta grand-mère, t’apprendrais des trucs ! Je le sais, j’ai interviewé la mienne … Ce fut l’un des interrogatoires les plus difficiles de ma « carrière ». Elle voulait rien lâcher ! À ses yeux, sa longue vie, ses 104 ans de caissière de boulange, fille et épouse de boulangers, se résumait à la laconique formule « J’suis née dans l’pétrin, et j’y suis restée ».

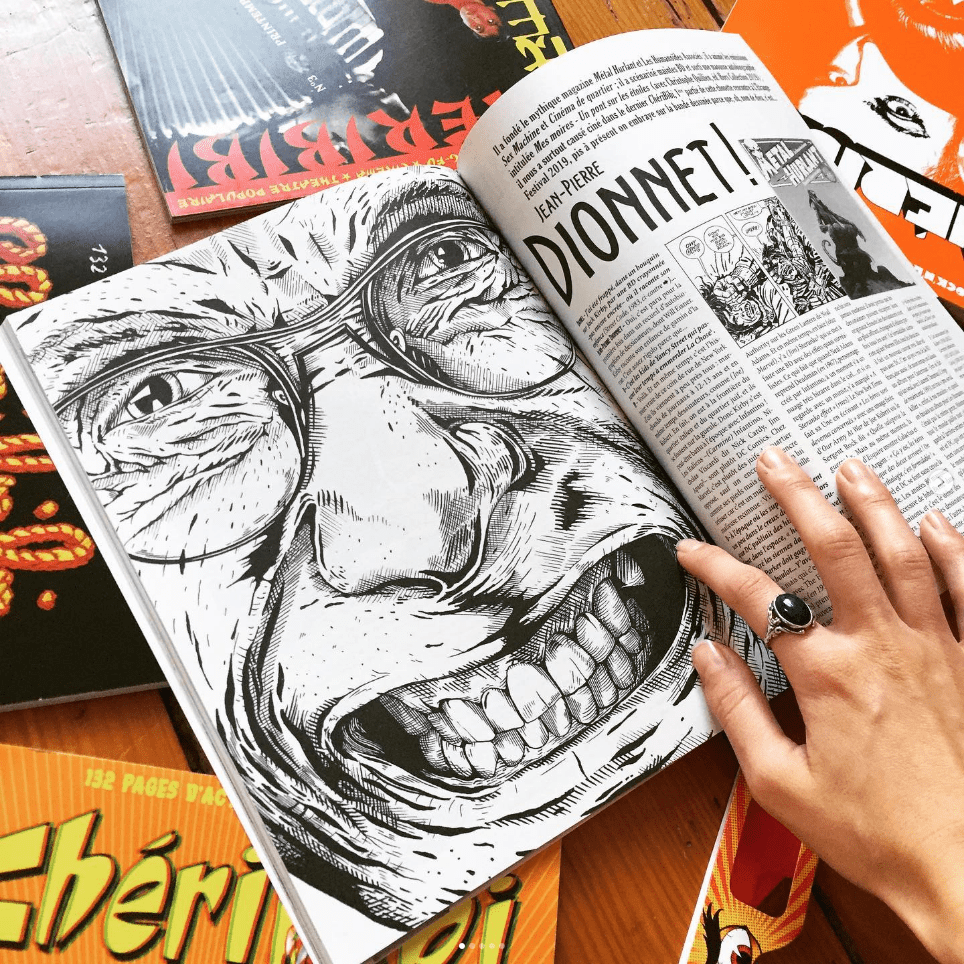

D’habitude, dans ChériBibi, quand l’interview est vraiment très longue, je la scinde dans plusieurs numéros. Ça a été le cas pour le pionnier du reggae en France José Jourdain, pour l’amie journaliste Hélène Lee, pour Melvin Van Peebles, Jean-Pierre Dionnet ou encore Miriam Linna. Mais pour la causerie avec Christian Corouge, je trouvais pas « l’entracte ». Donc l’ai publiée d’un bloc en comptant sur mon sentiment qu’elle était suffisamment passionnante pour que, si t’as la curiosité d’en entamer la lecture, tu sois harponné. Il semble que j’me sois pas gouré vu les excellents retours de lecteurs et lectrices.

Dans les faits, les journalistes réalisent des interviews de trois-quarts d’heure en moyenne, voire plus. Or leur hiérarchie les oblige à « calibrer » le résultat au nombre de signes imposé. J’ai assisté à l’interview de Glen Matlock par le très sympathique Olivier Richard pour Rock & Folk, elle a duré autant que la mienne, une demi-heure. Sauf qu’à l’arrivée, il ne s’est vu attribuer qu’une page, alors que si ça avait été la 50e interview de Johnny Rotten ou la 5000e de Mick Jagger, il aurait sûrement eu davantage. Dans ChériBibi, j’ai tout retranscrit et ça en a fait quatre pages, loin d’être du remplissage. D’où l’intérêt de faire sa propre presse, soi-même.

Dans le monde culturel et politique actuel, ChériBibi te semble-t-il plus nécessaire aujourd’hui qu’à sa création ? Est-ce que, à l’ère des plateformes omniprésentes, c’est encore la marge qui fait tenir les pages ensemble ?

Tu causes de quels types de plateformes : Netflix ? Amazon ? Uber ? Bof, ça marche un peu pareil, non ? À leurs consommateurs, ils donnent l’illusion d’un accès à un contenu quasi illimité de services (culturels ou autres) alors qu’ils canalisent tes choix vers ce qu’ils veulent te vendre. À leurs travailleurs, ils ressassent le mythe de la flexibilité pour mieux en disposer. De fait, que tu sois client ou employé chez eux (voire les deux), ils t’isolent de tes pairs pour mieux t’apprivoiser. Quoique… Foutredieu, les livreurs « auto-entrepreneurs » d’Uber et les manutentionnaires d’Amazon ruent dans les brancards ! Diantre, les « petites mains » d’Hollywood foutent la pression à Disney, Warner et Netflix ! Et, à moins de crécher dans une villa, le confinement du Covid donnait plutôt envie de sortir que rester enfermer, biberonné… Même si les plateformes ont tiré leurs marrons du feu sanitaire. À l’image des rentiers du CAC 40 ayant engrangé des profits historiques, sur notre dos et ceux de nos morts. […] Godard disait que « C’est la marge qui tient les pages », belle image à laquelle je plussois. […] Donc pour répondre à ta question : oui, je considère mon travail comme nécessaire, hier comme demain, tant avec ChériBibi qu’au sein du service public. Le caractère indispensable des services publics est une évidence – quand tout sera privé, on sera privé de tout. La Poste nous a hélas montré que c’est lorsque des technocrates jugent qu’un service public doit être rentable qu’il se casse la tronche en cessant de remplir sa directive première : rendre service à tous. Ce qui importe, ce n’est pas de fonctionner à perte mais de fonctionner. Est-ce présomptueux de penser qu’un fanzine suit ce même principe ? Il existe car ses acteurs le jugent nécessaire, quoi qu’il en coûte. Franchement, j’ai chouré du papier pendant quinze piges, je peux bien recommencer ! Bon, ça ne se pose pas présentement, même si avec l’augmentation des coûts d’impression … Mais c’est pas la question. Le fait est que proposer une autre presse refusant d’être inféodée au diktat de la rentabilité, n’est-ce pas quelque part faire acte de service public ? Ça n’a pas l’importance d’un hosto, on est d’accord. N’essaie pas de réanimer quelqu’un à coups de ChériBibi ! J’ai essayé, ça marche pas. M’enfin, si ça peut éveiller à autre chose qu’au robinet médiatique continuel vomissant la bile d’une poignée de « spécialistes » autoproclamés pourtant incapables de se passer de ceux qu’ils condamnent à la précarité… On a besoin d’autres références, d’autres perspectives. Comment veux-tu savoir qu’une chose existe, est possible, si on ne la porte pas à ta connaissance ? Des mômes lisent ChériBibi ; c’est pour ça que j’y vais mollo en illustrant par exemple un article sur l’histoire du porno en 3D … Alors peut-être qu’une fillette, bouquinant l’interview de la cascadeuse ivryenne Monia Moula, se dira qu’elle aussi peut envisager de faire ça plutôt qu’un BTS compta. Qu’on peut court-circuiter le déterminisme social imposé, comme l’ont fait tous ces enfants de prolos qui causent dans nos pages : Glen Matlock, Christina Lindberg, Emory Douglas, Pauline Black, Costa-Gavras … Il faut ouvrir le champ des possibles. En tout cas, c’est à mon sens le rôle de « service public d’éducation populaire » de la presse alternative.

Avec ChériBibi, hormis un blog alimenté de loin en loin, tu n’es pas très présent sur les réseaux techno-sociaux. Quel est ton rapport aux écrans, aux plateformes et à internet ? Le rôle de ces réseaux techno-sociaux et ubiquitaires te semble-t-il plutôt positif ou négatif pour les réseaux underground, pour les collectifs politiques, pour les solidarités ?

Même si je l’utilise comme tout le monde pour envoyer et recevoir des mails ou regarder des films et séries, Internet est pour moi avant tout un outil bien utile pour chercher des trucs précis. Puis rebondir vers d’autres découvertes. Ou me laisser embarquer par des conneries. Car Internet ne favorise pas tant que ça la découverte. Ses algorithmes ont tôt fait de t’enfermer. Récemment, le prof d’une école de ciné d’animation m’a avoué que ses étudiants ne connaissaient aucune des quelques références du dessin animé dont on causait : Paul Grimault, René Laloux ou Bill Plympton. Comme je m’en étonnais, me demandant à quoi servait son école, il m’a expliqué qu’Internet offre tellement de choix compartimentés que tu peux passer des années devant des animes japonais sans qu’une porte s’ouvre sur autre chose. Y’a des trucs fabuleux dans l’animation japonaise bien sûr, mais aimer quelque chose, ce n’est pas tout ignorer du reste ! Pareil pour la musique où tu peux streamer des plombes de rap bling-bling autotuné sans jamais que se présente l’occase de découvrir ne serait-ce que d’autres formes de rap…

Internet est une fenêtre sur le monde qui, paradoxalement, isole. Les esprits comme les corps.

Quand j’étais ado, comme on se faisait un peu chier dans notre banlieue, on squattait de nuit l’Office municipal de la jeunesse pour jouer aux cartes ou aux jeux de rôle, tous autour d’une table. Puis ils ont installé des ordis avec des jeux vidéo en réseau, genre Wolfenstein si ma carte-mémoire est bonne. D’un coup, tout le monde jouait certes ensemble dans la même pièce, mais chacun devant son écran en se tournant le dos … OK, c’était avant Internet, mais la logique est la même : bonjour la convivialité ! Ça m’a vite saoulé, et comme je découvrais les concerts dans les squats et troquets, j’ai privilégié l’adrénaline d’une dérive toute situationniste sur les pavés. Quitte à jouer au chat et à la souris avec des zombis nazis, autant que ce soit en vrai.

Pour ce qui est de son usage comme « vitrine », j’y ai très peu recours, préférant rencontrer de potentiels lecteurs et lectrices dans des lieux tangibles, des bars, des salles de concert ou des librairies. A minima, on a un Chéribiblog que j’alimente pas trop souvent en coups de gueule, mais où il est possible de commander nos diverses bricoles et s’tenir au courant des principaux trucs qu’on organise. Par contre, les réseaux asociaux, non. Mark Zuckerberg et Elon Musk sont pas mes potes, je vais pas aller jouer au rebelle chez eux. Ce qui est un peu réducteur : pour avoir discuté avec des activistes tunisiens à l’époque du « printemps arabe », force est de constater que Facebook leur fut bien utile pour briser l’omerta du régime de Ben Ali. Mais tout de même, avoir une chaîne YouTube super gauchiste sans se poser le problème du médium lui-même, c’est étrange non ? « The medium is the message », et faire un organe de presse imprimé sur papier me permet de garder un maximum de contrôle. Sans compter que le net, c’est le règne de l’instantané. Tout y est éphémère. Bref, je supporte plus la sempiternelle question « Pourquoi tu fais pas plutôt un webzine ? Tu pourrais mettre du son, des vidéos, bla bla »… Pourquoi, dès que tu fais un zine papier, on te parle de webzine ? Alors qu’on ne dit jamais à ceux qui font de la radio : « Pourquoi tu fais pas de la télé ? Tu pourrais avoir l’image en plus du son… ». C’est des médiums différents, voilà tout. Et avoue que tu te niquerais moins les mirettes si tu lisais mes (longues) réponses sur papier…

Après, est-ce qu’on vendrait davantage de ChériBibi avec une page Facebook ou un compte Instagram ? Sans aucun doute. La belle affaire. Même si survivre dans une société capitaliste t’oblige à tout un tas de compromissions, celle-ci me semble relativement évitable. D’autant qu’on a encore le choix, contrairement à d’autres trucs auxquels il est désormais impossible d’échapper – le compte bancaire, l’électricité nucléaire, la carte d’identité –, à moins de passer en mode survivaliste façon Une saison en enfer de Rambo ! Déjà que j’suis trop une quiche en informatique pour bosser sur logiciels libres… Bref, on verra. Peut-être qu’un jour on sautera le pas en ouvrant une page Myspace.

En 2015, tu disais dans une interview à CQFD que Melvin Van Peebles ou Derrick Morgan étaient parmi les rencontres qui t’avaient le plus marqué. Ces dix dernières années, quelles autres croisements et circonstances ont réussi à égaler ce niveau d’intensité émotionnelle ? Que ce soit avec des célébrités ou des anonymes, d’ailleurs…

C’est bateau de le dire, mais à chaque croisière sa muse. J’ai apprécié toutes les rencontres que j’ai publiées. Sans compter la tonne d’anecdotes rigolotes sur les circonstances de telle ou telle interview, mais là on n’est pas couché. Évidemment, se démarque le plaisir de discuter enfin avec des personnes ayant grandement construit ta culture, comme Roger Corman, Jello Biafra ou Fermin Muguruza – dont un long entretien paraîtra dans le prochain numéro. Bordel, j’ai tripé toute mon adolescence sur Kortatu, appris l’anglais avec les Dead Kennedys et découvert à la même époque La Course à la mort de l’an 2000 en chopant une VHS mystérieusement titrée Les Seigneurs de la route… Alors des décennies plus tard, avoir l’occase d’échanger avec ces pointures de mon panthéon, ça arrache des frissons !

Et puis comme tu dis, y’a tous les « anonymes », qui sont plutôt des « anonymisés ». Tel mon pote Jean-Pierre Lecompte, ancien catcheur sous le masque de Der Henker et bénévole aux Restos du Cœur. Je l’y ai rencontré pour faire son portrait dans le canard municipal, et on a tellement accroché que j’ai publié dans l’ChériBibi n°10 l’intégrale de notre passionnante causerie, puis on a monté ensemble le grand gala de catch solidaire évoqué plus haut.

Ou encore Fronza Woods, une Afro-Américaine ayant juste réalisé deux courts métrages – Killing Time en 1979 et Fannie’s Film en 1981 – mais avec laquelle j’ai pas vu passer les deux ou trois heures, alors que j’ignorais son existence une semaine avant ! (5) Merci d’ailleurs au festival Regards Satellites de Saint-Denis, qui l’a invitée en 2023. Tandis que ça se bousculait pour Ken Loach, également au programme, il semble que je fus le seul péquin à demander un entretien avec cette cinéaste à la marge de la marge, sans savoir à quoi m’attendre. Non, la curiosité n’est pas un vilain défaut mais un atout salvateur. Encore une fois, ChériBibi est un curieux zine de curieux qui s’adresse aux curieux et curieuses. Et, tonnerre de Brecht, c’est que du bonheur !

Quelle est la rencontre, l’interview que tu aimerais faire, dont tu te dis qu’il faudrait absolument que tu la fasses ?

Oh, y’en a plein. J’en ai déjà une douzaine en projet cette année pour ChériBibi, sans compter les rencontres fortuites, joyeusement inattendues. Au rayon fantasme, je me suis récemment rematé une bonne partie de la filmographie de Pam Grier tout en lisant son autobiographie, Foxy, et ce serait un rêve réalisé que de jacter avec ! Si t’as son contact…

Quels sont les camarades – les personnes, les publications, les œuvres, les lieux – auxquel.le.s tu te rallierais volontiers pour renverser la vapeur de l’hégémonie culturelle et faire une photo commémorative ensuite, façon pochette de Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band ?

Hum, il faudrait vraiment que sur la pochette, les Beatles se poussent pas mal. Ça tombe bien, sans les hologrammes ils sont plus que deux ! D’autant qu’on les virera, leur ayant toujours préféré Who et Kinks. Ensuite, on se serrera avec tous les aminches qui participent occasionnellement ou systématiquement au ChériBibi : Fano Loco, Gomé, Fred Earquake, Stéphane « Zoby », Tôma Sickart, Riri, Maz, Slim Buen, Delphine Bucher, Thierry Pelletier, Fabien et bien d’autres. Et puis les frangins et les sistas de l’ORF crew et de l’APEIS (jamais sans la famille !) ; les camarades du mensuel CQFD ; les éditions Les Âmes d’Atala, Libertalia (6), Les Fondeurs de Briques, L’Échappée et leur super revue Brasero ; le cinéma Nova à Bruxelles… Sans oublier, entre autres, les camarluches du Syndicat National des Arts Plasticien.nes de la CGT et toutes celles et ceux qui rappellent qu’artistes et artisans (je préfère le second terme, personnellement) sont avant tout des travailleurs, en écrasante majorité précarisés.

Ajoute à ça L’Étrange Créature du Lac Noir, Roger Corman, Pauline Black, Fermin Muguruza, Miriam Linna, Ken Boothe, LKJ, The Oppressed, Jello Biafra, Aya Cissoko, Max Romeo, Cockney Rejects et tous les cadors interviewés dans ChériBibi, le spectre des Marx Brothers et des Blues Brothers, le casting de Freaks, Angela Davis, Abdullah Öcalan et ses commandos féministes dansants, la momie de Guy Debord si elle ramène un coup à boire, Raoul Vaneigem, Willem, Jean-Pierre Bouyxou, Joyce Carol Oates, Lola Lafon, Azagra, Waly Dia, Aymeric Lompret, King-Kong et Godzilla qu’on mettra derrière sinon il vont cacher tout le monde, Sidi Wacho, Asian Dub Foundation, Stand High Patrol, La Fraction, Krav Boca avec leur zine Karton ainsi qu’un bon pacson de fanzineux, de libraires, de disquaires, de neuskis, de keuponnes et rappeuses (généralement plus affûtées que les mâles) pour faire la claque ! La liste est très loin d’être exhaustive bien sûr. On est des centaines de milliers. Voire, pour citer Jason Robards et Charles Bronson dans Il était une fois dans l’Ouest : « Des milliers de milliers ! », « On appelle ça des millions ».

As-tu déjà des idées, des interviews en tête, voire déjà de côté, pour le prochain numéro de ChériBibi ?

Trop hélas pour 132 pages. Surtout vu le rythme de publication dudit ChériBibi… C’est con à dire, mais j’étais plus productif durant les périodes de chômage ou de minima sociaux ! Même s’il paye les sardines et le loyer, le temps salarié ne laisse jamais assez d’interstices de liberté. Raison de plus pour l’abolir.

(1) Motus sur la marque – hic sunt leones.

(2) Je n’ai pas assez potassé Spinoza pour en faire une exégèse, ou jouer sans me trahir les érudits au petit pied, mais j’aime cette pioche faite chez Corinne Morel Darleux : si le conatus de ce bon Baruch, c’est « la recherche tenace, par l’action et les passions joyeuses, d’un accroissement de sa puissance d’être, en un mot, d’affirmation de soi », alors on peut caractériser ainsi la culture populaire et ChériBibi. La joie partageuse, le qui-vive « optimiste par la volonté » et le sens du projectile.

(3) Expression chère à une pub lessivante des années 90 qui fournit, involontairement, une ironique illustration de cette phrase de Kim Stanley Robinson : « Toutes les inégalités devront prendre fin, toutes les richesses excédentaires devront être distribuées équitablement. En attendant, nous ne sommes que des espèces de singes balbutiants, et l’humanité telle que nous aimons généralement l’envisager, n’existe pas encore. »

(4) Sur le sujet, pour évoquer la boxe, extrayons de nos rayonnages le livre Rendre les coups. Boxe et lutte des classes, de Salim Derkaoui, publié en 2023 aux éditions du Passage Clandestin.

(5) Une autre interview de cette cinéaste méconnue est à lire sur le site Cases Rebelles.

(6) C’est chez Libertalia qu’est paru, en 2015, le livre 45 Révolutions Par Minutes. Nuclear Device (1982-1989), histoire d’un groupe rock alternatif que Daniel Paris-Clavel a co-réalisé avec Patrick « Kiox » Carde.

3 commentaires

billy bracco etait un salaud ?

IMAM /MIAMIAM