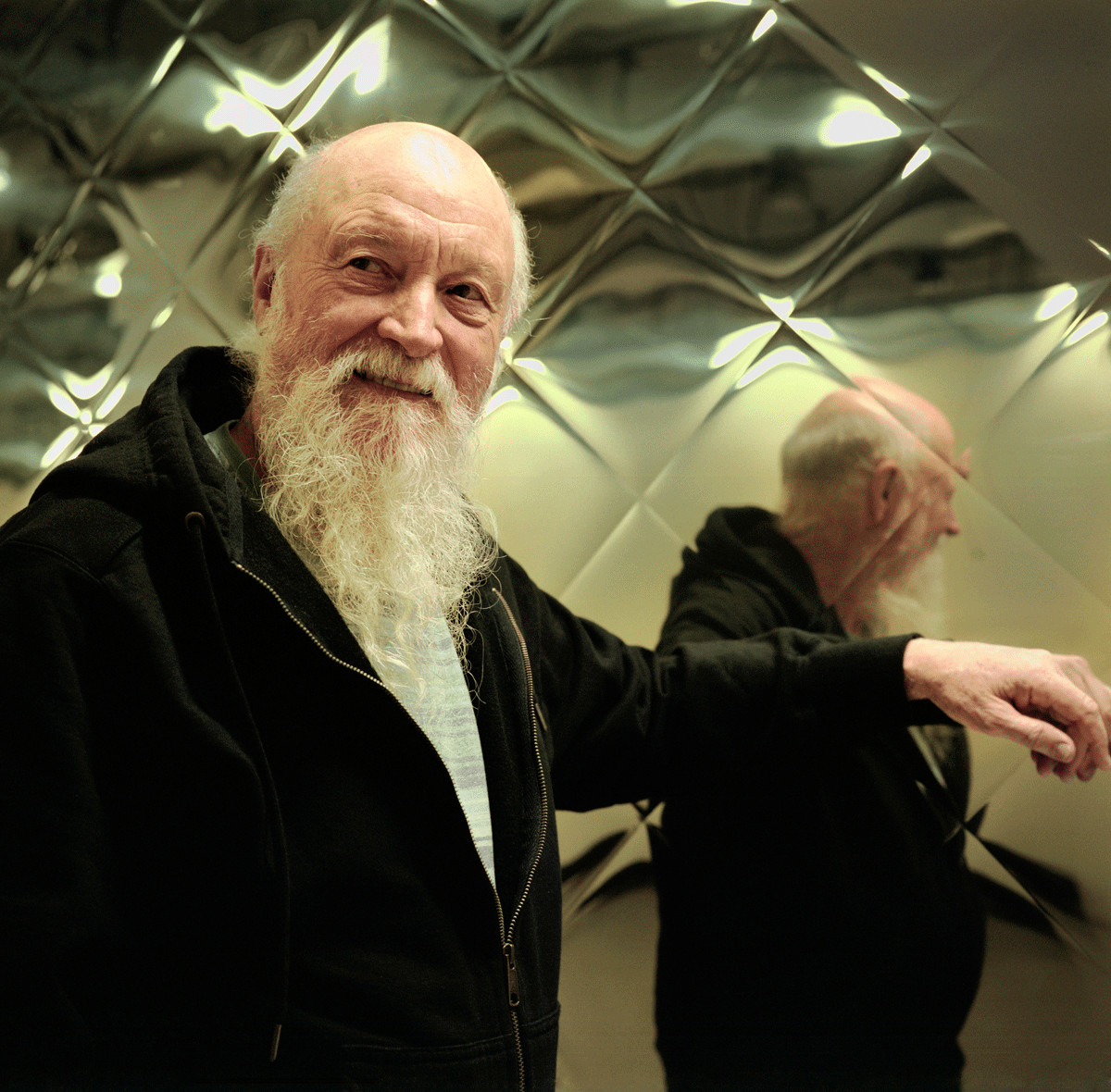

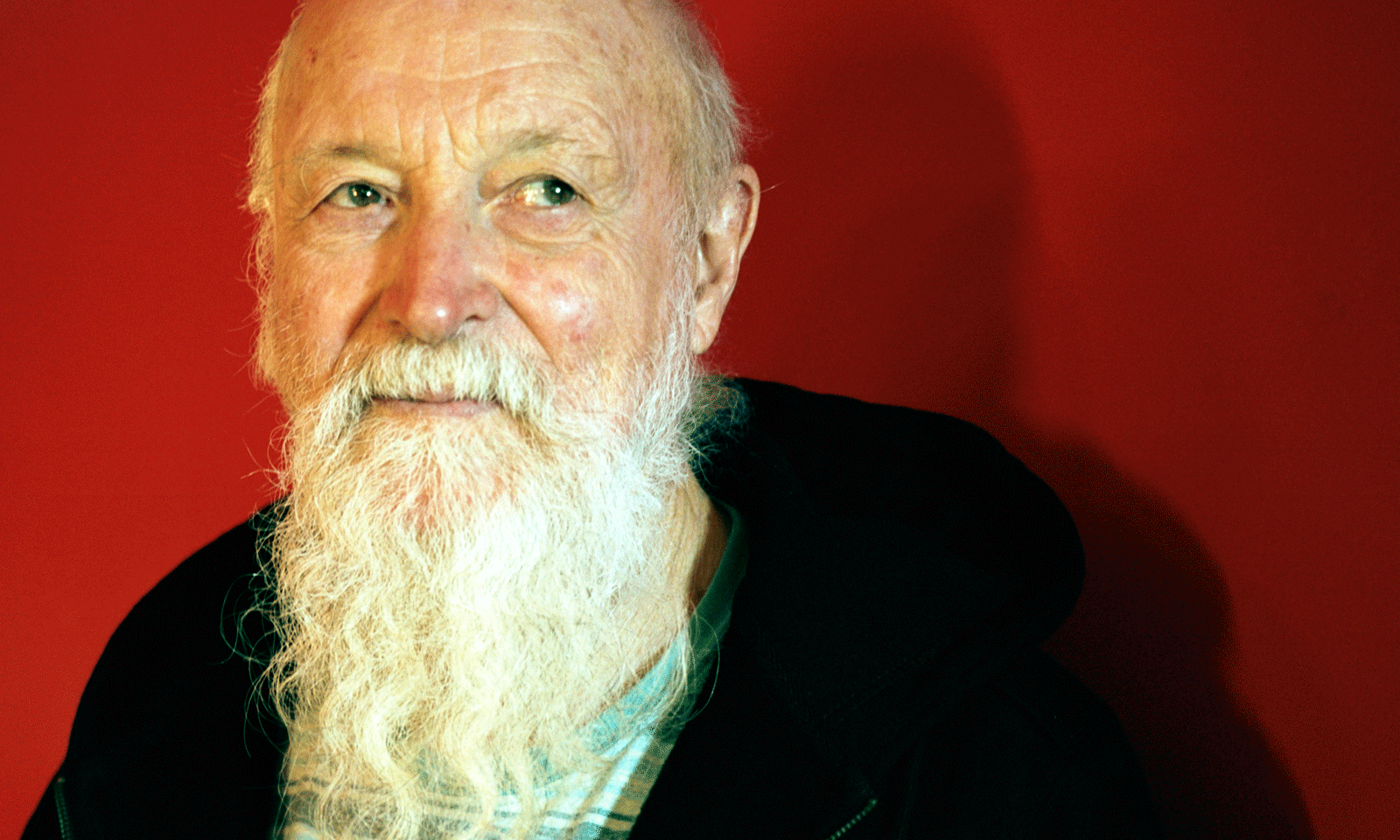

A plus de 80 ans, Terry Riley reste un monolithe en action. De passage à Paris pour un concert à la Gaîté Lyrique, pas franchement mémorable, l’un des pères de la musique répétitive se ballade l’air de rien, jean baggy et sweat à capuche, avec la grâce d’un danseur. Pour Gonzaï, il revient en images sur cinquante ans d’une carrière au dessus des nuages.

‘’Ensemble, tout devient possible’’. C’est ce qui ressort d’une audience avec Terry Riley, pas vu à Paris depuis une dizaine d’années (‘’J’avais l’impression que plus personne ne voulait de moi ici’’ confiera-t-il hors interview) et pendant laquelle on manquera forcément du temps nécessaire pour aborder tous les pans de son œuvre. De la pièce maitresse fondamentale (‘’In C’’) qui l’a fait connaître au grand public, jusqu’aux essais rock (‘’ Church of Anthrax’’, avec John Cale) en passant par le jazz et la transe ; le visage de Riley est à l’image de Dieu, à la fois partout et nulle part. Spirituelle par essence, sa musique prend souvent sa source dans les tablettes indiennes; elle reste une invitation à la méditation. Et par delà les motifs minimalistes, que Terry le freak récuse depuis belle lurette, sa mélodie reste une charrette qui fait avancer les bœufs, à la fois divine, lumineuse, pleine d’espoir et où les orgues électroniques (‘’A rainbow in Curved Air’’, 1969) sont joués par les anges. A 80 ans, avec un improbable look de Père Noël échappé d’un temple tibétain, Riley continue de jouer, encore et encore. Pourquoi ? Comment ? Par quelle force ? C’est en vrac ce qu’on voulait comprendre, le jour de notre entrevue.

‘’Ensemble, tout devient possible’’. C’est ce qui ressort d’une audience avec Terry Riley, pas vu à Paris depuis une dizaine d’années (‘’J’avais l’impression que plus personne ne voulait de moi ici’’ confiera-t-il hors interview) et pendant laquelle on manquera forcément du temps nécessaire pour aborder tous les pans de son œuvre. De la pièce maitresse fondamentale (‘’In C’’) qui l’a fait connaître au grand public, jusqu’aux essais rock (‘’ Church of Anthrax’’, avec John Cale) en passant par le jazz et la transe ; le visage de Riley est à l’image de Dieu, à la fois partout et nulle part. Spirituelle par essence, sa musique prend souvent sa source dans les tablettes indiennes; elle reste une invitation à la méditation. Et par delà les motifs minimalistes, que Terry le freak récuse depuis belle lurette, sa mélodie reste une charrette qui fait avancer les bœufs, à la fois divine, lumineuse, pleine d’espoir et où les orgues électroniques (‘’A rainbow in Curved Air’’, 1969) sont joués par les anges. A 80 ans, avec un improbable look de Père Noël échappé d’un temple tibétain, Riley continue de jouer, encore et encore. Pourquoi ? Comment ? Par quelle force ? C’est en vrac ce qu’on voulait comprendre, le jour de notre entrevue.

Précédemment, Riley prévenait déjà : « Je suis un psychédéliste ». Façon de dire qu’il ne faudrait pas trop l’emmerder avec cette étiquette minimaliste, vue, vue, revue et corrigée, au fur et à mesure que le genre musical initié avec d’autres – le trio ARG : Adams, Glass, Reich – gagnait ses lettres de noblesse dans les centres d’art contemporain. A la différence des autres, et c’est peut-être l’une de ses plus grandes forces, Poppy Nogood [1] reste un incunable baba plus à l’aise dans la marge que dans les décorations, et qui a croisé dès les 60’s le chemin des poètes Beat à Paris, comme celui de Daevid Allen et Robert Wyatt de Soft Machine. « A cette époque Daevid possédait une péniche à quai sur la Seine nous confiait-il dans un récent entretien, et c’est comme ça que j’ai fini par découvrir le Beat Hotel où séjournait Gyson et Burroughs, que j’ai fini par rencontrer. Là bas, le saxophoniste Jackie McClean avait aussi une piaule, où j’étais justement le jour où Bud Powell a fait son apparition ; il a fini par squatter le lit de Bud pendant une semaine, juste le temps de dicter les fondamentaux du nouveau Bebop… ».

Au carrefour de ses nombreuses influences, et comme en atteste le principal intéressé dans cette interview, le jazz donc. Et cet amour de la recréation perpétuelle, in the moment pour reprendre son expression, qui fait de Riley un éternel ébahi à la fois sûr de son fait – il reste à 80 balais un excellent pianiste – et toujours surpris par ce qui peut sortir de ses doigts. Désormais accompagné par son fils Gyan (la musique en famille, jamais un bon signe…) à la guitare, Baba O’Riley [2] voit la vie comme un jam, pour le meilleur et pour le pire. Le soir du concert à Paris, ce sera pour le pire (setlist sans inspiration, claviers électroniques rappelant le soft jazz des 80’s, emmerdement profond). Sur scène, cette fois, pas d’être supérieur pour lui venir en aide. Et dans l’interview qui suit, pas de propos fracassant ; simplement la chance d’admirer face caméra la solidité d’un génie faillible, ce qui rend Terry Riley encore plus parfait.

Réalisation : Box Production

Photos : Sabrina Mariez

Discographie sélective

In C (1964)

Church of Anthrax, (1971)

Les Yeux fermés (réédité en 2007 par Elision Fields)

Le secret de la vie (1974)

Shri Camel (1978)

The Harp of New Albion (1986)

[1] Surnom donné par la fille de Riley lorsqu’elle était en colère contre son père : « poppy no good ».

[2] Oui, la chanson des Who est un hommage à Terry.

7 commentaires

Jamais entendu parler de Walter McClean… T’es sûr que ça n’est pas Jackie McLean, par hasard? 🙂

Mais Stant, où as-tu vu qu’il était question de McLean dans le papier ou dans la video ?

Stant? Bref… je te cite: « Là bas, le saxophoniste Walter McClean avait aussi une piaule »

Mais oui putain, quel imbécile….

Jackie McLean est un génie qui a laissé un paquet de chefs-d’œuvre. Pour ceux qui ne savent pas par où commencer, là c’est bien: https://www.youtube.com/watch?v=yhEWk_IkRC4