Le ciel est gros et noir, la pluie est fine et mutilante. Je prends la circulaire 1 qui part de Reykjavik et qui fait le tour de l’Islande. Après un petit tour aux fripes et chez les meilleurs disquaires du coin, je ne sais pas vraiment si je reverrais une barre d’immeuble dans les 15 jours à venir. Les corps d’anciens français flottent sous terre quelque part, dans un fjord de l’est. Près de l’hôpital des pêcheurs.

J’avais prévu le coup. Un froid ignoble. Un horizon de lave et de glace croulant sous une brume épaisse, angoissante et oppressante. Le 4×4 roule bien, pour le moment. Sur la route noire, il n’y a personne. Pas d’hommes, de femmes, d’enfants, d’arbres, de vie. Juste de la lave tantôt froide, tantôt chaude. Quelques crevasses fumantes dissipent les paysages lunaires dans un gris toujours plus sombre. Je roule, j’avance.

La route devient terreuse puis disparaît, laissant place à quelques traces gravées dans le noir de la roche. Des oiseaux fous et blancs se jettent sur la voiture. Ils s’éclatent sur le pare-brise laissant les dessins de leurs silhouettes, coulant sur la vitre avant de retomber violemment sur le sol. À quelques mètres des pneus, des trous de boue grisâtre explosent, comme si la nature me sommait de foutre le camp. La circulaire 1 traverse un champ de geyser. Je roule, j’avance, je continue.

Debut de Björk tourne en boucle sur le poste du 4×4. Les cris de la star locale prennent une autre tournure. C’est bluffant. La bagnole s’engouffre soudain sous une plaque de glace, impossible de reculer, je suis bloqué. Le pare choc est éclaté et traine par terre. Où est le mal à plus ou moins ramasser la pique métallique d’un enclos à moutons pour consolider le bordel ? La finesse réside alors dans l’art de réparer sa caisse à l’arrache sans se faire royalement cramer lorsqu’il faudra la rendre à l’aéroport. C’en est fini de l’ouest, des canyons de glace, de lave et d’eau noire. Je roule, j’avance, je continue, je poursuis le trip.

A quelques mètres du cercle polaire arctique, la deuxième ville d’Islande approche. Les macareux sont déjà partis et les lumières urbaines fusent dans la brume toujours noire. Le froid donne l’impression que la vitre du véhicule peut claquer à tout moment, faisant exploser de fins morceaux de verre dans le fond de mes yeux. L’humidité rend les sièges glacés. Mes moufles givrés se sont durcis, mes doigts disparaissent. Il n’y avait pas vraiment de jour dans l’après-midi. Adieu le nord. Je roule, j’avance, je continue, je poursuis le trip, direction l’est.

Les volcans se font rares, les fjords infranchissables. La vie disparaît à nouveau. Des cadavres de taule et de ferraille rouillée laissent penser que l’industrie s’est tue il y a maintenant plusieurs années. À l’horizon, la mer si noire s’engouffre elle aussi dans le même brouillard toujours si lourd, pesant et à présent difficile à supporter. Ça commence à rendre fou. Comme si je m’acharnais à rouler vers la fin des mondes et que la terre m’accordait cette marge d’asphalte pour deviner l’enfer. Droite, gauche. Jour, nuit. Vie, mort. Je ne roule plus, je n’avance plus, je ne continue plus, je ne poursuis plus le trip, je cesse la direction. Je m’arrête ici.

Faskrudsfjordur

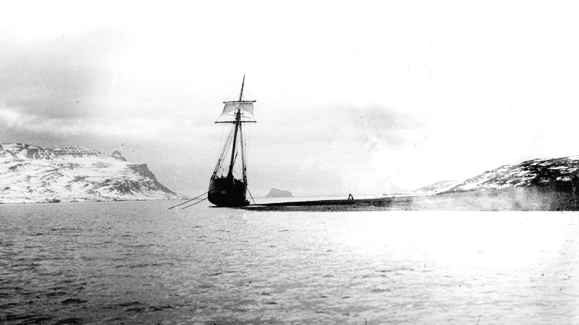

La pluie est un mur qui laisse apparaître du bois pourri, des vitres brisées, des maisons qui s’écroulent et un hôpital transpirant l’horreur, la crasse d’antan, la scie et les amputations soulagées à l’alcool. Faskrudsfjordur est un village fantôme de pécheurs Français. Tous les six mois du XVIIème siècle à la première guerre mondiale, des marins gaulois rejoignaient ce village aux allées françaises. Souvent, les mousses y mourraient. Parfois, les capitaines repartaient. J’imagine la vie en noir et blanc, filmée en Super 8. Les pleurs des femmes qui avaient accompagné leur homme puis qui se sont retrouvées prisonnières du fjord jusqu’à ce qu’elles aussi y meurent. Les enfants ramassant de belles pierres tombées des falaises de basalte. Cet hôpital d’où devait sortir les cris les plus gutturaux de l’histoire médicale. D’ailleurs, je n’ose même pas rentrer dans la carcasse. Mes soi-disantes couilles de quaterback sont restées au pays. Des vents chantent dans la bâtisse en putréfaction. Des chants d’époque, des chansons folkloriques que les marins chantaient ensemble quand la pêche était bonne. Aussi des prières que les femmes murmuraient à leurs maris lorsqu’ils s’étaient profondément plantés un harpon à baleine dans le ventre. À quelques pas de l’hôpital, l’herbe est verte et brillante sous la pluie. Des stèles en sortent. C’est le cimetière des pécheurs à la baleine et à la morue. En sortant du village, un chiotte trône sur une bute avec un bouquet de fleur au creux de sa cuvette. À proximité, un os de cétacé clôture la traversée du village.

En roulant vers le sud, le soleil revient sur les glaciers. Dans le rétroviseur, le noir n’est que plus profond. Comme si j’avais compris le message, le va-t’en des fantômes, de la nature et de ces terres endeuillées. Maintenant, les blocs de glace fondent, se détachent et migrent dans un chenal qui les conduira jusqu’à l’océan. Comme s’ils prenaient la route de Faskrudsfjordur pour mourir une deuxième fois.