L’hiver dernier ressortait du congélo L’Incompris, mélodrame glaçant sur le mal-être enfantin. Le gosse en question y déambule en mode shoegaze – mille excuses pour l’anachronisme – à la recherche figurative de sa mère montée au ciel. C’est l’été, on ressort du four l’ardent Deep End, monté au sky. Avec, cette fois-ci, la dissection du mal-être adolescent – chaud devant ! – à travers la course effrénée de son héros vers un Amour à sens unique. De l’inertie au mouvement, deux films majeurs qui s’affairent à filmer le tourment chez les mineurs. Deux chefs-d’oeuvre à regarder droit dans les yeux.

Luigi Comencini, sorte de pré-Doillon transalpin, réalise L’Incompris en 1966 sans tourner autour du pot : tout ici n’est qu’affaire de gros plans sur l’ « aquamètre », de métaphores claires comme de l’eau de roche, de familiarité dans le reflet – impossible pour le film d’être considéré comme son titre. En adaptant un roman court jugé médiocre, le réal’ reprend le dessus sur un père jugé lui aussi médiocre, à vingt mille lieues de l’amertume du fiston – une sorte d’ingratitude, mais dans l’autre sens. Boudé à Cannes à sa sortie, L’Incompris a réussi, en grandissant, à trouver un écho plus favorable aux larmes qu’il ne cesse d’extirper, puisqu’il est reconnu par l’institution comme étant « l’un des plus grands mélos de l’histoire du cinéma ».

Luigi Comencini, sorte de pré-Doillon transalpin, réalise L’Incompris en 1966 sans tourner autour du pot : tout ici n’est qu’affaire de gros plans sur l’ « aquamètre », de métaphores claires comme de l’eau de roche, de familiarité dans le reflet – impossible pour le film d’être considéré comme son titre. En adaptant un roman court jugé médiocre, le réal’ reprend le dessus sur un père jugé lui aussi médiocre, à vingt mille lieues de l’amertume du fiston – une sorte d’ingratitude, mais dans l’autre sens. Boudé à Cannes à sa sortie, L’Incompris a réussi, en grandissant, à trouver un écho plus favorable aux larmes qu’il ne cesse d’extirper, puisqu’il est reconnu par l’institution comme étant « l’un des plus grands mélos de l’histoire du cinéma ».

Tout part vraiment de cette séquence, au milieu d’une rivière, quand les deux frères de sanglots s’en vont sur une barque. Ils paraissent, eux aussi, minuscules face à l’immensité de Mère Nature qui, en fait, s’efface maintenant qu’ils occupent l’espace. Le champ figure justement hors, pour laisser place à un contre-champ qui ne fait que peser tour a tour la douleur de chacun ; la mélancolie d’Andrea, l’aîné, séchée ou éclairée par la fureur guillerette du petit Milo, celui qui, en fin de compte, le sauvera de la « noyade ». Bien sûr, Andrea ne pourra concrètement se livrer qu’à lui-même, comprendre aussi « ne s’en prendre qu’à lui » s’il ne se montre pas à la hauteur de son rôle de « grand ». Le grand rôle, d’ailleurs, c’est lui ; il tient la barque, il est l’enfant qui nous tirera jusqu’au fond de l’eau ou du trou, sans qu’on puisse non plus le tirer de là. Personne n’y capte quoi que ce soit, à part deux, trois courants d’air chaud (hormis l’eau et Milo) : le cynisme décalé du tonton, le cognac…

Là il rame, comme pour éviter le surplace. En attendant, tout le long, il ne saura quoi faire exactement de ses bras : les baisser, laisser tomber comme une branche portant trop de deuil s’effondrerait à trop ployer, ou bien s’en servir pour prendre son comédien de petit frère qu’il chérit comme celui qu’il aimerait encore être.

Derrière cette rivière agitée, la mère, substituée quasiment « derrière la caméra », tient le rôle principal : une voix qui peine à réciter un poème comme on hésiterait à déclamer notre propre épitaphe, la gagnante d’un jeu de cache-cache qui s’étendrait trop, une figuration divine encadrée… Puis, de temps en temps, une héroïne de bibliothèque rose, à travers les histoires qu’on raconte au plus petit pour mieux l’endormir.

Non, vraiment, l’absent de cette histoire, c’est bien le père : il est, d’une toute autre façon, « derrière la caméra », et nous rend témoin de ce qu’il n’a pas su voir à temps. Si le papa confond chez Andrea l’indifférence avec le chagrin irrémédiable (les mauvaises approches avec le fils l’éloignent et font de lui « l’incompris »), Comencini, dans un mouvement plus « large », appuie sur des plaies dont les hurlements arrivent automatiquement déformés. Comme si, par définition, la souffrance n’était jamais pleinement comprise, ou saisie, au mieux, au détriment d’une autre : l’enfant, à travers un langage nature – qu’il soit corporel ou verbal – et dans sa comédie dramatique, rend fluides des sensations sans âge. En ne disant pas grand chose, mais ce pas grand chose qui est déjà trop, ou suffisant.

Luigi Comencini // L’Incompris // Carlotta Films

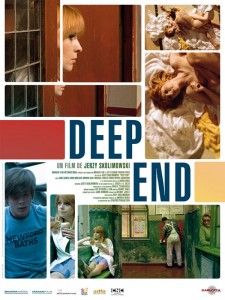

Autre forme de manque, autre obsession pour une autre femme disons fantôme/omniprésente, quelques années plus tard (1970), avec le fabuleux Deep End de Skolimowski.

Andrea aurait d’ailleurs l’âge de Mike (le héros, sorte de mini Jeremy Jay!) et il aurait déménagé, troqué les études contre un petit job dans un bain public et, surtout, serait tombé amoureux de sa « formatrice ». L’étincelante Jane Ahser aux cheveux de feu, petit amie de Paul McCartney à l’époque.

Difficile de retranscrire le tourment teenage par l’image, si l’on part du principe que sa plus grande partie réside à l’intérieur d’un corps en perpétuelle mutation. Skolimowski, lui, opte pour le mouvement et le symbole.

Comme dans L‘Incompris, le héros n’a plus qu’à se jeter à l’eau. Mais pas pour se tuer cette fois-ci, plutôt pour respirer, même pour stopper l’apnée. Il faut voir le ballet aquatique, Adam et Eve purifiés du monde extérieur. C’est la magie du cinéma qui chasse toute vérité de physique-chimie barbante : tout corps photographié prend vie lorsqu’il est plongé à quelques mètres de profondeur.

Le parti-pris du silence comme malaise impalpable peut donner des films ados-lassants pas forcément touchants, comme Virgin Suicides où on nous fait gober que le plus important passerait par la suggestion. Problème : la caméra passe son temps à surligner les signes casés entre les lignes. Ce qui, à l’arrivée, donne un blanc embarrassant plutôt qu’un duvet virginal où chacun(e) peut y reposer sa propre expérience – et ses problématiques. A contrario, Deep End n’a que faire de tourner autour du pot, préférant tourner autour de son actrice, actrice des émotions, sujet du développement cardiaque de notre héros, son moteur, sa raison de s’arrêter là ou, au choix, de grandir (plus ou moins de s’endurcir – la course, toujours). Et c’est justement dans cette fantaisie du « plus tu me suis, plus je te fuis » que le mal-être est, plus que jamais, capté. A l’image de cette course-poursuite à se déchirer le pouls sur Mother Sky de Can.

Le parti-pris du silence comme malaise impalpable peut donner des films ados-lassants pas forcément touchants, comme Virgin Suicides où on nous fait gober que le plus important passerait par la suggestion. Problème : la caméra passe son temps à surligner les signes casés entre les lignes. Ce qui, à l’arrivée, donne un blanc embarrassant plutôt qu’un duvet virginal où chacun(e) peut y reposer sa propre expérience – et ses problématiques. A contrario, Deep End n’a que faire de tourner autour du pot, préférant tourner autour de son actrice, actrice des émotions, sujet du développement cardiaque de notre héros, son moteur, sa raison de s’arrêter là ou, au choix, de grandir (plus ou moins de s’endurcir – la course, toujours). Et c’est justement dans cette fantaisie du « plus tu me suis, plus je te fuis » que le mal-être est, plus que jamais, capté. A l’image de cette course-poursuite à se déchirer le pouls sur Mother Sky de Can.

Aussi, autre forme de solitude, d’incompréhension et tout ce qui s’ensuit : Skolimowski laisse le blondinet suivre son chemin en solo. Bande à part, le Mike. Les autres, ce sont les « adultes », l’enfer Smithien, animaux cyniques, cruels ou pervers – ou les trois à la fois – en tout cas des obstacles à cette liberté de s’enfermer dans les affres de la passion. La Skolimowski touch : le Polonais aime bien placer ses héros en marge (même au début de l’année, en témoigne la barbe de Vincent Gallo dans Essential Killing). Et cette course de se révéler en même temps comme une putain de fuite, voire la volonté butée de s’affranchir d’une quelconque stabilité.

Ce qui pose la différence et qui s’avère nettement plus fort que le silence, c’est le symbole. On sait que, avant d’empoigner la caméra, Skolimowski faisait virevolter la plume – en tant que poète – et le pinceau (il le fait encore, à ses heures perdues). A double tranchant, le symbole engendre tout de même à la fin cette interrogation : est-ce que le sang sur les mains de Mike le fait devenir un homme – comme une femme après ses premières menstruations ? Tuer son obsession pour voguer plus serein, et mourir de jeunesse.

Jerzy Skolimowski // Deep End // Carlotta (en salles le 13 juillet)

2 commentaires

Des superlatifs pour ces 2 bijoux

Des superlatifs pour ce « papier »

Alex Rossi ? Des superlatifs pour ta musique aussi !