Led Zeppelin. Les fondateurs du heavy metal. Ou plutôt les fondeurs. Le forgeron Bonham qui frappe ses fûts toutes les nuits en jouant sur les disques d’Alphonse Mouzon, autre forgeron du genre exerçant dans le jazz. Les bouclettes de Robert Plant, les interminables improvisations d’orgue de John Paul Jones et les solos de guitares agrémentés de lasers de Jimmy Page. Quelque chose d’énorme, qui laboura l’Amérique au cours de gigantesques tournées et des centaines de milliers de metal kids surgissant du sol pour rejoindre en masses grouillantes les fosses des grandes Arenas américaines. Led Zeppelin, c’est l’équilibre parfait : le son le plus lourd qui soit, mais encore assez groovy pour accrocher les corps. Notamment les hanches des jeunes filles. Suivraient la réaction punk puis le marteau-piqueur Slayer. Des choses un peu moins sexy.

Led Zeppelin. Les fondateurs du heavy metal. Ou plutôt les fondeurs. Le forgeron Bonham qui frappe ses fûts toutes les nuits en jouant sur les disques d’Alphonse Mouzon, autre forgeron du genre exerçant dans le jazz. Les bouclettes de Robert Plant, les interminables improvisations d’orgue de John Paul Jones et les solos de guitares agrémentés de lasers de Jimmy Page. Quelque chose d’énorme, qui laboura l’Amérique au cours de gigantesques tournées et des centaines de milliers de metal kids surgissant du sol pour rejoindre en masses grouillantes les fosses des grandes Arenas américaines. Led Zeppelin, c’est l’équilibre parfait : le son le plus lourd qui soit, mais encore assez groovy pour accrocher les corps. Notamment les hanches des jeunes filles. Suivraient la réaction punk puis le marteau-piqueur Slayer. Des choses un peu moins sexy.

Et donc le jeune Stephen Davis, qui remue ciel et terre pour faire partie de la tournée, qui se retrouve zonant dans les couloirs d’hôtels avec le staff en espérant croiser les membres émérites du Zeppelin pour leur tirer des interviews, s’enquillant concert sur concert — entre 3 et 4 heures à chaque fois, pensez bien que Dazed and Confused pouvait durer jusqu’à 45 minutes. Les couloirs qui bruissent de rumeurs sur le groupe, dont la célèbre anecdote du godage de groupie avec un requin mort fraîchement pêché par Bonham (ou alors une sardine), ou ces histoires de magie noire. Mais voici que, rapidement, notre jeune Tintin reporter gonzo se heurte à un mur. Il y a toujours une foule de gardiens entre lui et Page ou Plant. S’il frappe à une porte, ce n’est jamais la bonne. S’il parvient à la trouver, on lui dira que Jimmy se repose dans la chambre du fond et qu’il ne faut pas le déranger. Et s’il finit par accéder à Jimmy, celui-ci est de toute manière trop « ailleurs« . Le journaliste finira bien sûr par se rendre compte que ce sont des gens normaux : Bonham qui souffre de l’absence de sa femme et de ses enfants, Page horrifié par une scène de violence qui se passe sous ses yeux (des vigiles qui fracassent un pauvre adolescent pour une raison obscure), Robert et ses problèmes de jeunes filles. Quant à John Paul Jones, il n’intéresse personne. Il n’y a pas de Led Zeppelin à débusquer au fond des loges ou des suites d’hôtels : Led Zeppelin n’existe que sur scène.

LZ-’75 est par ailleurs plein de détails scabreux sur la vie d’un groupe en tournée. Page qui se foule un doigt, Plant qui s’enrhume, Bonham qui a des diarrhées.Le livre raconte également la solitude infinie des stars du rock quittant chaque concert sous les jets de projectiles. La vie de jeunes gens dans la vingtaine, entourés d’une nuée de dealers et de groupies de 17 ans, adulés comme des dieux fainéants. Des dieux nomades et malheureux, pourchassés par le fisc anglais — qui à l’époque prélevait 95 % des royalties — errant de résidence en résidence, de Los Angeles à l’Allemagne en passant par la Suisse, le Maroc ou la Grèce, mais jamais trop longtemps. Toujours en mouvement. Sans compter l’idée de se retrouver dans un avion privé avec un Bonham ivre mort, violent et incontrôlable. Et avoir rapidement pour seul horizon un océan de moquette d’hôtel, d’aéroports et d’avions. Quoi qu’il en soit, une bonne tranche de rock’n’roll qui se lit comme on vide une pinte par un après-midi ensoleillé.

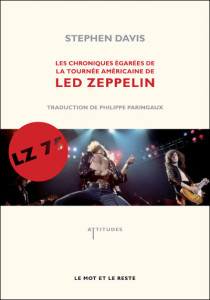

Stephen Davis // LZ-’75, chroniques perdues de la tournée américaine de Led Zeppelin // Le mot et le reste.