Le seul reproche qui pourrait être fait à ce livre, c’est qu’il tue notre vie sociale et nos heures de sommeil. Toi qui vas l’acheter et t’installer confortablement dans ton canapé, paré d’un thé et d’un plaid (remplacer par chat / verre de vin / paquet de cigarettes, etc.), sache que tu ne pourras pas te contenter de lire quelques pages, distraitement, puis de reprendre, comme avec un livre normal. Non, tu auras envie de dévorer cette histoire, de rentrer dans le livre pour ne pas en sortir, un peu comme dans l’Histoire sans Fin. Ce roman, c’est toi, ta vie, tes préoccupations pendant les jours où tu vas le lire. J’ai même rêvé de ces gars, de leurs maisons et de ces forêts que je ne connais pas.

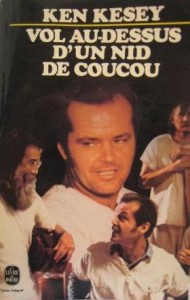

Revenons à nos bûcherons. Ken Kesey, également auteur de Vol au-dessus d’un nid de coucou, est salué depuis des années par les critiques américains pour ce roman-ci, plus encore que pour son premier. Resté en VO depuis 1984, ce chef-d’œuvre arrive enfin en France grâce au travail de M. Toussaint Louverture (salué chaleureusement pour la qualité de ses publications, et la beauté de ses couvertures. Merci d’avoir amené Exley par ici, aussi). En quelques mots, ce livre magistral raconte l’histoire d’une famille de bûcherons, donc, sur fond de gronde sociale pour des questions de 35 heures, dirons-nous. Dans ce contexte, un universitaire intello retourne au bled à l’autre bout du continent pour aider son costaud de frère à faire tourner l’exploitation familiale, et en profiter pour se venger de son ombre musclée qui lui a gâché son enfance. Rien de bien nouveau, n’est-ce pas ? Une petite guerre entre frères, ça rappelle Shakespeare. La tension sociale au pays du Coca Cola, ça rappelle Steinbeck. Et effectivement, on pourrait rapprocher Kesey de Steinbeck, pour le sens de l’observation d’un groupe de gens. Ou de Zola, pour le regard scrutateur aussi, et pas pour le côté « allons nous pendre gaiment ». Mais en fait, ça n’a rien à voir. Kesey est un fou furieux de la narration, un génie de l’enchâssement, un dieu de la focalisation ! Il alterne les voix, fait parler, rentre dans la tête d’une bonne demi-douzaine de ses personnages, tous aussi importants les uns que les autres. Non pas pour l’avancée de l’histoire, assez simple, mais pour la profondeur de champ alors donnée à l’histoire elle-même. Passer des pensées des personnages principaux à celles d’une vague prostituée indienne sur quelques lignes puis du barman, c’est un tour de plume d’une finesse et d’une habileté parfaitement maîtrisées.

Revenons à nos bûcherons. Ken Kesey, également auteur de Vol au-dessus d’un nid de coucou, est salué depuis des années par les critiques américains pour ce roman-ci, plus encore que pour son premier. Resté en VO depuis 1984, ce chef-d’œuvre arrive enfin en France grâce au travail de M. Toussaint Louverture (salué chaleureusement pour la qualité de ses publications, et la beauté de ses couvertures. Merci d’avoir amené Exley par ici, aussi). En quelques mots, ce livre magistral raconte l’histoire d’une famille de bûcherons, donc, sur fond de gronde sociale pour des questions de 35 heures, dirons-nous. Dans ce contexte, un universitaire intello retourne au bled à l’autre bout du continent pour aider son costaud de frère à faire tourner l’exploitation familiale, et en profiter pour se venger de son ombre musclée qui lui a gâché son enfance. Rien de bien nouveau, n’est-ce pas ? Une petite guerre entre frères, ça rappelle Shakespeare. La tension sociale au pays du Coca Cola, ça rappelle Steinbeck. Et effectivement, on pourrait rapprocher Kesey de Steinbeck, pour le sens de l’observation d’un groupe de gens. Ou de Zola, pour le regard scrutateur aussi, et pas pour le côté « allons nous pendre gaiment ». Mais en fait, ça n’a rien à voir. Kesey est un fou furieux de la narration, un génie de l’enchâssement, un dieu de la focalisation ! Il alterne les voix, fait parler, rentre dans la tête d’une bonne demi-douzaine de ses personnages, tous aussi importants les uns que les autres. Non pas pour l’avancée de l’histoire, assez simple, mais pour la profondeur de champ alors donnée à l’histoire elle-même. Passer des pensées des personnages principaux à celles d’une vague prostituée indienne sur quelques lignes puis du barman, c’est un tour de plume d’une finesse et d’une habileté parfaitement maîtrisées.

Kesey parvient, sans la moindre difficulté, à nous plonger au cœur de cette famille, au cœur de cette nature dont on sent les moindres changements. L’odeur des aiguilles de pin, le son de la pluie, les cris des oies sauvages, tout prend forme dans notre tête, chaque élément décrit devient vivant, comme les odeurs de sciure de bois, de sueur de travail ou de sang de bagarre. Comme les ambiances, où la moindre tension dans l’air nous fait hérisser les poils sur les bras, plus encore qu’un polar où on sait très bien que la demoiselle va finir en apéricubes dans le lac.

En fait, avec ce roman, Kesey concentre tous les grands courants littéraires américains du XXe siècle. Fable sociale à la Steinbeck, comme pré-cité, roman des grands espaces à la Harrison, intrigue familiale à la Faulkner, plongée dans les mœurs à la O’Connor, conte humoristique à la… je ne sais pas parce que je ne lis jamais rien de drôle. Bref, en quelques mots comme en cent ou en mille tout aussi exaltés et admiratifs les uns que les autres : ce roman est un des plus grands livres de la littérature mondiale contemporaine. C’est même difficile de passer à autre chose après. Je n’ai pas peur des mots, si ça ne tenait qu’à moi, Kesey aurait un Nobel posthume.

Ken Kesey // Et quelque fois j’ai comme une grande idée // Editions Monsieur Toussaint Louverture.

3 commentaires

Moi non plus je n’ai pas peur des mots, et si ça ne tenait qu’à moi, je te remettrais avec joie un Pulitzer posthume pour l’ensemble de ton oeuvre (et j’espère que le côté posthume sera là très rapidement)

J’apprécie pour le Pulitzer, meeeeeerci! j’espère qu’on me le remettra avant que je décède. C’est con, mais posthume, j’aurais pas eu le temps d’en profiter du coup. Faut bien avoir un peu de temps pour se la péter, avec un Pulitzer.

Jack Seps