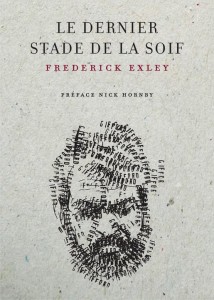

Le Dernier Stade de la soif de Frederick Exley (A Fan’s notes en VO) est un roman américain de 1968 tout juste traduit. Il apparaît aujourd’hui dans une édition d’une beauté rude, tout droit sorti d’une époque lointaine que nous avions fini par momifier dans un brouillard glamour à force de biopics et de coffrets anniversaire, comme si les beatniks prenaient des douches tous les jours et que la bombe atomique n’était finalement qu’un prétexte aux blagues de Peter Sellers.

Lorsque j’entame un livre, je choisis toujours avec soin le marque-page qui me permettra de savoir où j’en suis. Quand le livre est assez grand, je puise dans un stock de cartes postales et de photos, c’est toujours un choix délicat car il porte l’idée que l’on se fait du livre, idée que la lecture peut parfois mettre à mal. En commençant Le Dernier Stade de la soif, j’avais choisi une belle photo de Weegee, un photographe de faits-divers new-yorkais. La photographie représente un accident de voiture. Violemment éclairé par le flash, on aperçoit la version cubiste d’un taxi dont les morceaux de carrosserie ont été recombinés par l’accident, quelques types perplexes sont pris dans la lumière du flash. Après quelques chapitres j’ai senti que l’intuition était bonne, que cet accident de taxi, cet amas de tôle déchirée, tenait solidement sa place entre les pages du réquisitoire implacable de Frederick Exley contre l’Amérique.

Lorsque j’entame un livre, je choisis toujours avec soin le marque-page qui me permettra de savoir où j’en suis. Quand le livre est assez grand, je puise dans un stock de cartes postales et de photos, c’est toujours un choix délicat car il porte l’idée que l’on se fait du livre, idée que la lecture peut parfois mettre à mal. En commençant Le Dernier Stade de la soif, j’avais choisi une belle photo de Weegee, un photographe de faits-divers new-yorkais. La photographie représente un accident de voiture. Violemment éclairé par le flash, on aperçoit la version cubiste d’un taxi dont les morceaux de carrosserie ont été recombinés par l’accident, quelques types perplexes sont pris dans la lumière du flash. Après quelques chapitres j’ai senti que l’intuition était bonne, que cet accident de taxi, cet amas de tôle déchirée, tenait solidement sa place entre les pages du réquisitoire implacable de Frederick Exley contre l’Amérique.

Car Exley est un loser, non pas un de ces losers romantiques auxquels on peut sans peine s’identifier, pas même un loser à la Bukowski qui a pris parti pour une certaine idée de l’humain et tient le siège, armé de sa machine à écrire. Exley et son double du roman ne nous offrent pas ce confort. Rien ne vient racheter l’échec de sa vie. Rien ne vient faire tampon avec son alcoolisme, son autodestruction, ses bassesses, et l’on est assez mal à l’aise de reconnaître les nôtres, sans l’enrobage rédempteur de la fiction qui nous permet si souvent de nous en accommoder, maintenant que nous savons que nous ne serons aucun de ces types fulgurants qui, à trente ans, avaient déjà tellement accompli qu’ils en étaient parfois déjà morts. Mais, si finalement Exley est bien un héros, c’est qu’à se heurter constamment au monde de la publicité, à de si désirables petites blondes de dix-neuf ans, à la terrifiante idée d’une vie rangée, à l’ego monstrueux qui le dévore lentement, Exley dessine l’ennemi qui s’acharne sur lui, l’Amérique triomphante des années soixante. Le roman n’est pas seulement une charge contre les USA, propres, positifs, conquérants et sans pitié, mais il nous fait comprendre ce que l’échec d’Exley a de sublime. Seul cet échec peut lui permettre de sauver son âme, malheureux mais vivant, affranchi de l’ego d’une société malade.

S’il est tentant de rapprocher Le Dernier Stade de la soif des romans fondateurs de l’époque, comme Vol au-dessus d’un nid de coucou ou L’Attrape-cœurs, il porte une absence de concession au romanesque qui rappelle Martin Eden, l’autobiographie semi-fictive de Jack London. Dans ces deux romans, le narrateur et son héros parviennent à l’écriture au prix de leur vie, et de leur fantasme d’écrivain. Dans les deux romans, les dernières pages sont d’une rare beauté et Exley comme London n’épargne personne, surtout pas lui-même. Les personnages de son roman sont à peine fictifs, pris dans une étrangeté qui les empêche d’atteindre à la moindre sanctification littéraire (celle par exemple d’un Dean Moriarty). Gifford, le joueur de Giants et seul véritable héros du livre, doit déchoir, souffrir et échouer pour permettre au narrateur d’être sauvé ou d’échouer entièrement; on ne saurait trancher. Le livre que l’on tient est d’autant plus fort que l’on mesure son prix. Après avoir détruit sa vie de famille, sa santé, son équilibre mental, bu tout l’argent qu’il pouvait taxer aux derniers amis avec lesquels il se brouille méthodiquement, le narrateur finit par brûler le manuscrit du livre que l’on est en train de lire. It’s better to burn out than to fade away.

S’il est tentant de rapprocher Le Dernier Stade de la soif des romans fondateurs de l’époque, comme Vol au-dessus d’un nid de coucou ou L’Attrape-cœurs, il porte une absence de concession au romanesque qui rappelle Martin Eden, l’autobiographie semi-fictive de Jack London. Dans ces deux romans, le narrateur et son héros parviennent à l’écriture au prix de leur vie, et de leur fantasme d’écrivain. Dans les deux romans, les dernières pages sont d’une rare beauté et Exley comme London n’épargne personne, surtout pas lui-même. Les personnages de son roman sont à peine fictifs, pris dans une étrangeté qui les empêche d’atteindre à la moindre sanctification littéraire (celle par exemple d’un Dean Moriarty). Gifford, le joueur de Giants et seul véritable héros du livre, doit déchoir, souffrir et échouer pour permettre au narrateur d’être sauvé ou d’échouer entièrement; on ne saurait trancher. Le livre que l’on tient est d’autant plus fort que l’on mesure son prix. Après avoir détruit sa vie de famille, sa santé, son équilibre mental, bu tout l’argent qu’il pouvait taxer aux derniers amis avec lesquels il se brouille méthodiquement, le narrateur finit par brûler le manuscrit du livre que l’on est en train de lire. It’s better to burn out than to fade away.

Frederick Exley // Le Dernier Stade de la soif (Préface Nick Hornby) //

Editions Monsieur Toussaint Louverture

http://www.monsieurtoussaintlouverture.net/