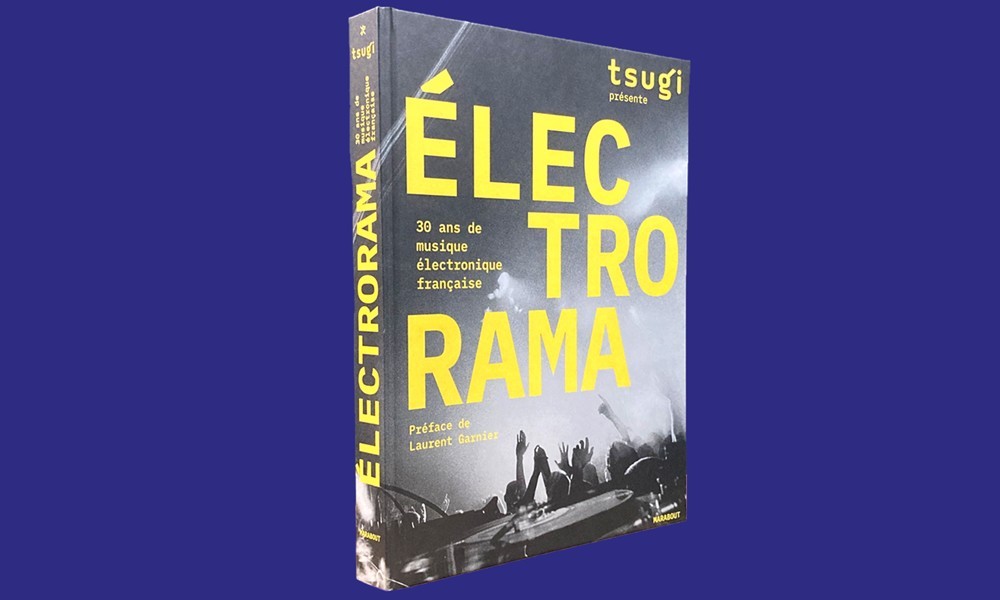

Électrorama est un lourd pavé d’1,8 kilo et de 258 pages compilant des articles parus dans Tsugi sur la musique électronique française de ces trente dernières années. Et c’est le plus bel objet qui pouvait nous parvenir pour clore cette drôle d’année, avec une corde et une tablette de Deroxat.

Un signe de vieillesse qui nous pend au nez, c’est lorsque nous sommes confrontés à ce moment où des objets culturels ou des œuvres d’art que l’on n’estime pas si anciens sont célébrés sous la forme d’une exposition, d’un coffret, d’une compilation ou que sais–je.

Nous y voilà pour ce qui concerne la house et la techno made in France : le magazine Tsugi a réuni tout un tas d’articles, d’entretiens, de photographies et de visuels. C’est une excellente synthèse pour comprendre et célébrer ce mouvement artistique et culturel majeur de 1990 à nos jours qui peut donc être dorénavant étudié, disséqué, documenté, muséifié.

La musique électronique a perdu de son pouvoir de subversion à l’heure où l’on décore les DJ des Arts et Lettres (Laurent Garnier et Jeff Mills), que ceux-ci se produisent en concert avec des orchestres classiques (Jeff Mills encore, au Pont du Gard avec la Philharmonie de Montpellier en 2005) et qu’on organise des expositions institutionnelles retraçant son histoire (Électro, De Kraftwerk à Daft Punk à la Philharmonie de Paris en 2019). Est-ce grave ? Non : tout mouvement contestataire a vocation à se faire avaler par la machine un jour ou l’autre et cela ne rend pas moins passionnante cette histoire faite d’individus, de labels, de scènes et de festivals.

« We give a French touch to house »

Par la force des choses et des événements, une bonne partie de l’ouvrage tourne autour des acteurs de la French Touch, ce terme générique regroupant tout et n’importe quoi (quel est le rapport entre Air et Justice ?) et inventé par Laurent Garnier et Eric Morand qui, lorsqu’ils fondèrent Fnac Music Dance Division – ancêtre du fameux label Fcom – firent floquer le slogan « We give a French touch to house » sur un blouson. L’expression passera à la postérité sans toutefois désigner tout le mouvement électronique français de l’époque : car même au pied de biche, on aura du mal à faire rentrer les filles du Pulp et le hardcore de Manu le Malin et Liza ‘N’ Eliaz sous cette bannière. Ce qui se dégage des pages, c’est cet idéal communautaire qui prévalait à une époque où l’âge identitaire n’existait pas encore. Une époque bénie où nul n’était assigné à sa couleur de peau, son sexe ou son orientation sexuelle.

Il y a trente ans, l’actualité techno était plus jalonnée par les raves dans les zones les plus craignos de la banlieue parisienne, le Fort de Champigny et Mozinor et par la vague de répression policière qui s’ensuivit. C’est le point de départ de l’ouvrage. On a tendance à esthétiser les événements qui marquent une époque, et qu’ils finissent par symboliser culturellement : je ne parle pas de l’apparition des quatuors à cordes mais du Swinging London, de Woodstock, du Summer of Love de 1967, des premières raves françaises justement. Faites l’exercice suivant en allant chiner des photos, vidéos et témoignages sur Google. Vous constaterez par vous-mêmes qu’il n’y avait rien de trop glamour là-dedans : les événements les plus mythiques ressemblent à peu près à la vraie vie. Par exemple, l’explosion anglaise du Summer of Love de 1988 a marqué les esprits a posteriori alors que les gens qui y ont participé étaient des Britanniques aux dents pourries, déchirés et fringués comme des sacs. Moins glamour que tout cet imaginaire qui l’entoure. La mémoire collective enjolive les événements du passé, nos cerveaux sont remarquablement bien faits de ce point de vue.

Il y a vingt-cinq ans, je me souviens de la parution de la compile Techno Travel avec des titres de Sven Väth (qui avait eu son petit succès avec le bébête et indispensable Electric Salsa sous le pseudonyme de Off à la fin des années 80), Laurent Garnier, Daft Punk, Carl Cox et Jérôme Pacman. Les clubbers portaient des treillis en nylon et des sifflets autour du cou en boîte après avoir consommé des pilules, les mâchoires claquantes. Les Musclés, visionnaires, avaient prévu cette nouvelle mode dès 1988 quand ils chantaient dans La Fête au Village par la voix du regretté Framboisier :

« Mademoiselle Antonin,

La fille du pharmacien

Nous avait préparé

Des pilules pour nous remonter

On les a avalées

Ça nous a fait de l’effet

Minuit était passé

On continuait à danser »

Électrorama est un bel ouvrage, de ceux qu’on a plaisir à poser négligemment sur nos guéridons Jean Prouvé afin que nos invités puissent constater notre goût exquis en matière culturelle et s’offrent à nous après deux verres coupés au GHB. Cet objet a l’immense mérite de présenter des personnalités qui détonnent dans le paysage d’ensemble, les cousins qu’on ne souhaite pas forcément voir sur la photo de famille car trop imprévisibles : Manu le Malin, Bob Sinclar, Patrick Rognant et… Liza ‘N’ Eliaz.

L’autoroute à 480 BPM

Née homme à Ostende en 1958, la Queen of Terror a développé un style hardcore hyper bourrin et se targuait de pouvoir atteindre 480 BPM en décalant légèrement ses quatre platines réglées à 120 BPM. Elle se fit connaître en mixant au début des années 90 sur Radio FG dans le cadre de l’émission Rave Up de Patrick Rognant – qui permis à Laurent Hô de faire ses premières armes – avant d’acquérir un certain succès sur la scène hardcore. Son pseudo, elle le doit au nom de son amoureuse et manageuse, Yvette Neliaz, ancienne dame pipi du Pulp que tous les clubbers parisiens ont connu quand les nuits parisiennes étaient les plus belles du monde. Et Liza était le surnom qu’on donnait aux garçons qui devenaient des filles en grandissant dans sa Belgique natale. Il existe peu d’enregistrements de mix de Liza ‘N’ Eliaz, mais si vous voulez vous faire une idée de son talent, et faire fuir vos convives par la même occasion, enclenchez le premier CD du double » Hardcore Rave Party » qui démarre tout doucement avant de s’engager dans des méandres hardcore qui vous vrilleront la tête. C’est du super lourd et si vous m’apportez la preuve que vous l’avez écouté intégralement, je m’engage à faire graver votre nom dans les toilettes des ruines du Pulp.

Liza ’N’ Eliaz est décédée en 2001 des suites d’un cancer du poumon à 42 ans.L’une des grandes réussites de ce livre est de consacrer quelques pages à cette artiste au côté de gens comme St Germain et Jean-Benoît Dunckel et Nicolas Godin de Air. Il est probable que plus personne ne se souvienne de son nom dans vingt ans, mais rendons grâce à Tsugi qui lui aura rendu un hommage bien plus que mérité dans ce cadre.

La partie la plus passionnante d’Électrorama est logiquement celle consacrée aux années 90 parce que période la plus féconde et foisonnante : la French Touch nous a rendus fiers pour la première fois de notre patrimoine musical, ce qui n’avait pas dû se produire depuis Ravel et Debussy, au moins, et permettait enfin de contredire de la plus belle des manières la vacherie de John Lennon comparant le rock français au vin anglais. Il était devenu sexy d’être français en soirée surtout pour ceux qui voulaient attraper des Anglaises bourrées.

1996, le Big Bang

Didier Lestrade date le point de départ de la French Touch au moment de la parution du formidable « Pansoul » de Motorbass en 1996, duo composé d’Etienne de Crécy et Philippe Zdar, moitié de Cassius qui sous le nom de La Funk Mob avait grandement contribué à la composition des quatre premiers albums de MC Solaar. L’onde de choc consécutive à l’annonce de la mort accidentelle de Philippe Zdar l’année dernière a calmé tout le monde.

La French Touch a été critiquée après coup et est devenue une étiquette infamante pour les artistes qui en étaient affublés : comme si les références rétro–futuristes et l’aspect lisse de certaines productions inspirées par la muzzak avaient rendu tout le mouvement infréquentable. Il faut dire que certains gimmicks avaient ringardisé les nouveautés qui abusaient de filtres et de samples disco-funk dix ans après tout le monde.

Il est facile de faire sa sucrée vingt-cinq ans après et dénigrer tous ces disques qui ont auront eu le mérite de secouer le cocotier français : je ne regrette pas d’avoir dansé sur Stardust quand leur seul single est sorti en 1998 tout en continuant dans le même temps à mépriser les fans des Cranberries. Rétrospectivement, Air a plus contribué à mon épanouissement culturel et à l’élargissement de mon champ esthétique que les Bérus et Manu Chao. Et visuellement, le mouvement pouvait rivaliser avec les travaux graphiques impeccables de The Designer Republics ou Tomato. Auparavant, et mis à part Etienne Daho, l’imagerie pop française récente était globalement très laide. Il y a une mine de très bons disques à redécouvrir des années plus tard : « Super Discount » et « Tempovision » d’Etienne de Crécy, « Suicide Sūtra » de Sutra, duo composé de Thomas Bourdeau et Patrick Vidal ex-Marie et les Garçons et produit par Mirwaïs, « Paradise » qui est le premier album de Bob Sinclar, etc. Les bonnes productions sont légion.

On a collé un peu rapidement une étiquette de Versaillais culs-cousus à tous ces mecs originaires de la classe moyenne de la grande banlieue parisienne. La démarche des groupes pionniers – Air, Daft Punk, Motorbass – s’adressait à tous, alors que des procès en sincérité étaient établis dans le même temps. Quel ennui… Comme si le fait d’être bien né pouvait disqualifier la démarche d’un artiste : le rock et ses dérivés venant de la rue, il faut avoir souffert pour avoir le droit de s’exprimer dans ce domaine. Nul n’étant prophète en son pays, on remarque que les Strokes n’ont jamais subi ce genre de critiques alors qu’ils étaient tous nés avec une cuillère en platine dans la bouche. Et c’est tant mieux pour eux.

Jean-Michel Jarre n’est pas très apprécié non plus dans nos contrées : il sera réhabilité un jour pour son œuvre qui aura profondément marqué la musique électronique et influencé les décennies suivantes. Il a publié quelques chefs-d’œuvre – « Equinoxe », « Oxygène » et « Les Chants Magnétiques » – et vendu 85 millions de disque de par le monde mais rien à faire, une étiquette commerciale lui colle à la peau. Si l’on compare sa démarche à celle de Kraftwerk, ces derniers étaient toujours critiques par rapport à la technologie quand Jarre l’utilisait pour produire une musique simple, mélodieuse et populaire. Il y a fort à parier que c’est ce qui a brouillé son image chez les puristes. Ces derniers sont ceux qui rendent les passions chiantes à mourir – le rock, le sport, la philatélie, le tuning, tout ce que vous voudrez – alors qu’on peut trouver de l’intérêt à ce qui est anecdotique et superficiel.

Thomas, Guy-Manuel et les autres

La tête de gondole de la French Touch a été Daft Punk, bien sûr. En 1996, il fallait écouter Laurent Garnier le vendredi soir sur Fun Radio, seul moyen pour entendre Da Funk qui n’était pas encore paru sous forme de single. Le buzz autour de Daft Punk avait commencé bien avant la sortie de « Homework » en janvier de l’année suivante. On était nombreux à n’avoir jamais autant attendu le premier album d’un artiste et c’est à ce moment–là que la house française a explosé commercialement. Les Inrocks n’avaient rien compris au disque : Razzie award pour la critique d’album la plus à côté de la plaque qui soit, au détour de laquelle l’immense Giorgio Moroder était qualifié d’ »infâme connard ». Tout le monde connaît l’anecdote et nous ne nous attarderons pas dessus. Elle tranchait avec les photos magnifiques de Patrick Messina du duo dans ce même numéro, prise à l’angle des rue Durantin – là où se trouve la maison d’Étienne Daho – et Tholozé entre la rue des Abbesses et l’avenue Junot, l’une des plus belles artères de Montmartre où a été enregistré « Homework », justement. Dans le même temps, Rock & Folk ne parvenait pas à trancher si oui ou non les Daft valaient la peine d’être écoutés : un texte laudateur, un texte critique. Et l’article consacré au groupe avait été rédigé par Patrick Eudeline : curieux choix qui reviendrait à demander à Eric Zemmour de nous commenter la discographie de Throbbing Gristle.

Rock & Folk, justement : Alexis Bernier, fondateur de Tsugi et directeur éditorial d’Électrorama, en était l’une des meilleures plumes à l’époque de l’explosion de la musique électronique made in France. il avait réussi l’exploit de dépoussiérer le magazine à la fin des années 90 en parlant de techno – genre auquel Philippe Manœuvre n’a jamais rien compris – et en imposant Laurent Garnier en couverture. A la même époque et jusqu’au milieu des années 2000, il fallait absolument acheter Libération le samedi pour les critiques d’albums qu’il rédigeait en alternance avec Nick Kent. Le papier de ce dernier consacré à « Invincible » lui avait valu des menaces de mort : des coups de fil et des lettres d’insultes ont occupé le standard et le service courrier de Libé pendant quelques semaines. Les fans de Michael Jackson étaient fumasses et voulaient vraiment casser la gueule. C’était le bon temps, quand il y avait un vague enjeu à écrire sur la musique et se mettre sur la gueule entre personnes de goût.

En 2007, il montait Tsugi avec Patrice Bardot qui a depuis été cédé au groupe So Press. Ce n’est pas une mince affaire de créer de toute pièce un canard sur la musique électronique : les artistes sont rarement passionnants, ils s’effacent souvent derrière des pseudos et le manque d’incarnation ne pousse pas le public à s’intéresser à eux. Personne ne connaît la tronche d’un tas d’artistes majeurs et n’a envie de s’intéresser à eux. Je ne sais pas à quoi ressemblent DJ Python, Skee Mask ou Anthony Naples et pourtant, ce sont leurs disques que j’ai le plus écoutés au cours des derniers mois, les passant en boucle quand l’occasion se présentait. Alors qu’il est impossible d’écouter un album de Kiss sans s’intéresser à leurs looks et leurs visuels. L’abstraction des nappes électroniques s’oppose à notre besoin de personnification des rockers créateurs de riffs.

Le Ministère des Anciens Combattants de la House Music

Tsugi a été créé bien après la première vague French Touch donc, à une époque où la musique électronique était moins novatrice et les productions remarquables bien plus rares. Le journal a pu retracer le fil de la décennie précédente par le biais d’un travail de documentation remarquable et les témoignages des acteurs du mouvement : on retrouve avec un réel plaisir les coups de griffe de Didier Lestrade et les anecdotes de David Blot tous deux membres émérites du Ministère des Anciens Combattants de la House Music. L’actualité qui a jalonné les débuts de Tsugi et les années suivantes, c’est notamment l’explosion du label Ed Banger et sa cohorte d’artistes intelligemment signés par Pedro Winter : Justice, Mr. Oizo, les pionniers Cassius, etc. Je n’ai pas suivi tout ce truc, j’étais déjà en EPHAD et occupé à faire des mots croisés en regardant des rediffusions de Tatort avec mes congénères. L’heure était à la techno allemande, barrée et sèche comme un coup de trique – qui fut à la musique électronique en cette décennie 2010 ce que l’Espagne fut au football de cette même période –, aux mix messianiques de Richie Hawtin et la microhouse de Ricardo Villalobos. Les artistes du label Ed Banger avaient tendance à sursignifier la couleur festive de leurs morceaux, ce côté BDE d’école de commerce, ils étaient finalement plus proches à mes yeux de Reel 2 Real que de Richie Hawtin en somme. Sans nuance, je les considérais à tort comme le versant hype de la techtonik.

L’excellente surprise fut le deuxième album de Justice paru en 2016, « Woman » : on était très certainement un grand nombre à n’accorder aucun crédit à ce groupe composé d’un duo tête-à-claques, habiles faiseurs de tubes calibrés pour pubs SFR, qui se fait d’ailleurs égratigner d’ailleurs par Miss Kittin & The Hacker au détour d’un entretien dans l’ouvrage. Éternel clivage entre les puristes et les vendus qu’on aurait pourtant pensé disparu vu que les frontières entre mainsteam et musiques indépendantes n’existent plus depuis vingt ans. Le disque de Justice transpirait la sincérité et, en dépit de quelques arrangements et effets de manche parfois un peu trop tape-à-l’œil, Justice parvenait à reprendre le flambeau que Daft Punk avait laissé tomber par terre après la parution de « Discovery » il y a maintenant… vingt ans.

Les Daft n’ont jamais été aussi talentueux que lorsqu’ils ont décontenancé leur public en proposant des choses inattendues. L’affaire s’est corsée quand ils sont devenus complaisants. Leur discographie me fait penser à l’univers Star Wars : si les trois films de la série – ceux parus les premiers – étaient bons parce qu’ils ont été réalisés avec du cœur et qu’on sentait bien qu’il y avait du bidouillage derrière, que les véhicules des protagonistes étaient customisés avec des bouts de tuyaux en plastique et des boîtes à œufs. Le projet s’est cassé la gueule – artistiquement tout du moins – quand les films ont été pensés pour plaire au plus grand nombre et ont perdu leur âme en route. Ces objets rutilants et inesthétiques ne ressemblaient plus à rien. La spontanéité de « Homework », ses innovations stylistiques, son sens du détail – le logo, la pochette, ses notes et ses photographies –, la grande variété des sons qui établissaient un pont entre le passé – le disco – et le présent – ces sons synthétiques qui semblaient venus de nulle part et collaient parfaitement à l’époque. En fait, les Daft avaient simplement réussi l’hybridation entre disco et techno et leur copie ne souffrait d’aucune rature. Leur flair a été remarquable retrospectivement : si l’alliance entre variété et musique classique avait été intéressante, Rondo Veneziano serait le groupe le plus cool du monde. Dans les troquets de la rue du Faubourg Saint-Denis, les gens danseraient sur Casanova et La Serenissima chaussés de brodequins Louboutin et coiffés de perruques poudrées Toni and Guy. Écoutez les morceaux qui ont été samplés par Daft Punk, il est facile d’en trouver la liste en deux clics, et bien vous ne verrez pas de lien entre les compositions sources et celles de l’album. Bien joué !

Lestrade les accuse carrément dans le bouquin d’avoir lâché l’affaire sans renvoyer l’ascenseur ni sans réinjecter de pognon dans le mouvement. À leur décharge, tant de suiveurs se sont engouffrés dans leur sillage pour faire la même chose en nettement moins qu’ils ne doivent rendre de compte à personne, n’est-ce pas ?

Le personnage central de cette histoire qui a marqué ces trente années est bien entendu l’omniprésent Laurent Garnier dont la générosité et le talent ne sont plus à décrire. Son influence est comparable à celle du pape si on s’intéressait au Vatican. Sa figure tutélaire est indissociable de la techno et la house de ces trente dernières années et son histoire personnelle s’inscrit en filigrane dans celle du mouvement qu’il a incarné pendant tout ce temps. A lui le mot de la fin : « S’il n’y avait pas ces Djs bras en l’air avec des feux d’artifice dans le dos pour nous faire rigoler, la scène techno serait sans doute trop sérieuse. Je n’aime pas les ayatollahs de la techno, à leur manière ils tuent cette musique ». Fermez le ban.

Electrorama (39 €, 250 pages), disponible depuis 4 novembre 2020 dans toutes les bonnes libraires ou sur Hachette.fr, Fnac, Place

4 commentaires

çà pue!

Alexis Bernier, le gars qui a écrit sur Pacadis, le nostalgique des années Palace, qu’ils crurent retrouver avec cette vague électrotok, n’est pas chic qui veut.

@ gonzaï vous-vous essayez un peu @ tout les ‘genres’ mais, vous, n’y arriver pas.

B E NN E A NN OO que la B OO NN EE te S U Z E