La carrière discographique de Tom Waits s’ouvre en 1973 avec un album paradoxalement appelé Closing time. Appuyé du coude sur un piano, avec la posture quelque peu embarrassée du gars à qui la maison de disques a demandé de faire le beau gosse, Waits se pose en succédané dégingandé de Randy Newman. Ca joue plutôt bien du piano, c’est fluide, c’est lisse, ça porte des noms de femmes ou d’avenues, il y a des strophes qu’on pourrait même se surprendre à reprendre en choeur. Pour tout dire, ça manque de caractère. Dans le genre soft-rock west coast, Jackson Browne n’a pas de raisons de se sentir menacé. Ce premier album vaut toutefois à son auteur l’honneur de voir un de ses titres repris par un autre musicien, en l’occurence Tim Buckley, qui sera le premier d’une liste d’interprètes longue comme le pont de San Francisco à s’approprier une chanson de Tom Waits – avec Martha, sur l’album Sefronia.

La carrière discographique de Tom Waits s’ouvre en 1973 avec un album paradoxalement appelé Closing time. Appuyé du coude sur un piano, avec la posture quelque peu embarrassée du gars à qui la maison de disques a demandé de faire le beau gosse, Waits se pose en succédané dégingandé de Randy Newman. Ca joue plutôt bien du piano, c’est fluide, c’est lisse, ça porte des noms de femmes ou d’avenues, il y a des strophes qu’on pourrait même se surprendre à reprendre en choeur. Pour tout dire, ça manque de caractère. Dans le genre soft-rock west coast, Jackson Browne n’a pas de raisons de se sentir menacé. Ce premier album vaut toutefois à son auteur l’honneur de voir un de ses titres repris par un autre musicien, en l’occurence Tim Buckley, qui sera le premier d’une liste d’interprètes longue comme le pont de San Francisco à s’approprier une chanson de Tom Waits – avec Martha, sur l’album Sefronia.

« I never heard the melody until I needed the song » (Semi suite)

The Heart of saturday night, en 1974, est autrement plus convaincant. Délaissant l’habit d’aspirant crooner pour celui (moins naphtaliné) de chroniqueur ironique des émois nocturnes, Waits marque son territoire avec des chansons joliment fuselées comme New coat of paint, Semi suite, Shiver me timbers, (Looking for) The Heart of saturday night. Le soûlographe en roue libre de Small change fait déjà une apparition dans Fumblin’ with the blues. En ce début de carrière, on décèle quelques obsessions : les chaussures, les belles cylindrées, les snack bars, la Lune, la biture et les petites pépées. S’ajouteront bientôt les putes, la coutellerie et le tapis vert. Plus tard encore, ça sera les flingues, les malformations et toute une putain de ménagerie. The Heart of saturday night appartient à cette catégorie de disques doux-amers qui peuvent prêter assistance aux petites heures de la nuit, dans ces moments où vous auriez besoin d’une épaule mais où aucune n’est disponible pour vous…

« Warm beer and cold women, I just don’t fit in » (Warm beer and cold women)

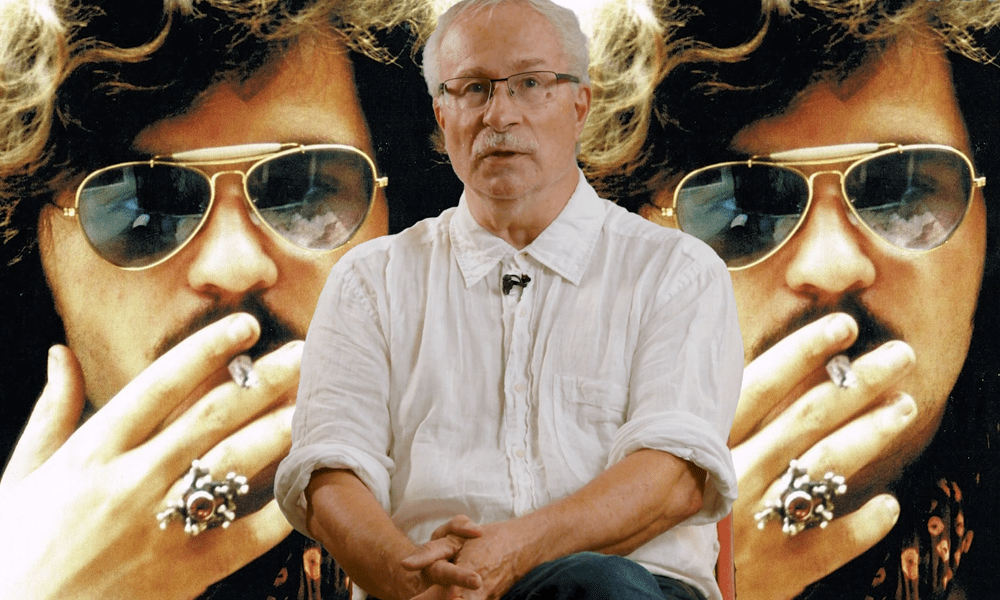

On arrive à la fin d’un premier cycle avec Nighthawks at the diner (75). Si le titre et la pochette se réclament d’Edward Hopper, le disque est à ranger entre de vieilles VHS de Saturday Night Live et les brèves de comptoir. Il s’agit moins d’un disque de piano-bar que d’une série de monologues éméchés. Les chansons sont moins intéressantes que les vignettes destinées à les introduire, lesquelles témoignent d’un fameux talent de bonimenteur. Il n’est qu’à lire des interviews de l’olibrius pour apprécier, à défaut de le voir en concert (car l’homme se fait rare et cher). De la même manière, ses vidéos promotionnelles pour la tournée de 2007, et dernièrement pour l’album Bad as me, relèvent d’un génial cabotinage. Thomas Alan Waits est un affabulateur patenté et ses interviews constituent une oeuvre à part entière. On ne se risquera pas à essayer de ponctuer ce texte de détails biographiques, car pour des oiseaux comme celui-ci, leur propre vie est autant affaire d’expérimentation outrée que leur musique : « I never told the truth so I can never tell a lie », professera-t-il ultérieurement (Whistlin’ past the graveyard, sur Blue Valentine). Ce qu’on peut raisonnablement avancer, c’est que la bouteille n’était pas qu’un accessoire de scène. « Nighthawks était le résultat de huit mois sur la route. […] Quand vous faites une tournée des clubs, il est difficile d’éviter les bars dans l’après-midi. Vous avez du temps à tuer avant le show. Ensuite vous traînez dans la boîte toute la nuit et vous êtes debout jusqu’à l’aurore, alors vous traînez dans les cafés. Ca n’est plus quelque chose que vous faites – ça devient ce que vous êtes ».

« Smellin like a brewery, looking like a tramp » (Pasties and a G-string)

Dans le fond, Small Change (1976) se montre fidèle à son titre : on reste dans un registre « piano bar » porté sur la lose, revendiquant pèle-mèle le sarcasme distancié de Chandler, le glorieux j’m’en-foutisme de Bukowski et l’hébétude burlesque d’un Laurel. La forme, en revanche, est salement malmenée par rapport aux rondelles précédentes. Entre Nighthawks et cet album, la voix de Tom Waits a chopé une lycanthropie carabinée. Le dipsomane ne badine plus : il grogne, il maugrée, il mugit. Des chansons comme The piano has been drinking (not me) et Bad liver and a broken heart grossissent le trait du traîne-savates alcoolo jusqu’à la caricature. Elles titubent, se cognent dans les tables, se rétament et se relèvent. S’agit-il d’une tentative d’exorcisme par l’absurde ? « J’ai mis beaucoup dans Bad liver and a broken heart. J’ai essayé de résoudre plusieurs choses par rapport à cette image que j’ai, celle de l’énergumène de bars lounge qui chiale dans sa bière. Il n’y a rien de drôle chez un poivrot. Vous en arriveriez à croire qu’il y a quelque chose d’amusant et de merveilleusement américain à être un ivrogne. J’ai fini par me dire que je devais arrêter ces conneries. En plus de tout ça, parler de la pitanche donne une substance aux rumeurs qui circulent sur vous, et les gens entendent que je suis un poivrot. Alors j’ai adressé cette chanson autant aux gens qui m’écoutent et qui croient me connaître, qu’à moi-même. » Small change est un album qui en fait des caisses. C’est l’une des raisons pour lesquelles il se doit de figurer dans votre discothèque. C’est l’illustration musicale de l’artiste qui se retrouve entraîné dans l’impasse par l’avatar qu’il s’est construit à coups de paroxysmes. L’autre raison, c’est tout de même deux tracks fabuleuses : Tom Traubert’s blues et surtout Invitation to the blues, merveille absolue de chanson dotée d’un pouvoir d’évocation proprement bluffant.

« Your life’s a dimestore novel, this town is full of guys like you » (I never talk to strangers)

Du point de vue des textes, Tom Waits livre avec Foreign affairs (1977) un album chiadé. Mais écrire des paroles est une chose, les mettre en musique en est une autre. C’est tout le problème de titres comme I never talk to strangers, un spoken-words informe qui méritait une mélodie, ne serait-ce que par égard pour Bette Midler, invitée à donner la réplique. Une chanson comme Foreign affair rationalise trop son sujet pour parler à l’affect. On préfère la simplicité de A Sight for sore eyes. On comprend avec Jack & Neal que Tom Waits est en pleine émulation de ses héros de la beat generation, mais les logorrhées de Potter’s field et Barber shop sont d’autant plus fatigantes que l’orchestration manque de principe. Même si Waits a pris un peu de distance vis-à-vis de l’éthylisme grand-guignolesque de l’album précédent, sa discographie commence à fleurer la redite.

« We’re going out tonight. Wear your red shoes » (Red shoes by the drugstore)

Conscient du risque d’enlisement, il s’attelle à étoffer sa palette sur Blue Valentine (1978). Après The Heart of saturday night, les albums de Tom Waits se dispersaient irrémédiablement en morceaux amphigouriques sans grand intérêt, qui desservaient les véritables trésors planqués au milieu du merdier. Blue Valentine resserre le propos. Somewhere sort le grand jeu. Toutes droit échappées de West Side Story, des cordes majestueuses tissent un écrin idéal autour de la voix de rogomme du chanteur. Fétichiste devant l’éternel, celui-ci habille d’histoires ses fixettes sur des chaussures rouges (Red shoes by the drugstore), un sac à main en peau d’alligator ($ 29,00) et une balle de revolver (A sweet little bullet from a pretty blue gun). Les pistes les plus immédiatement aguichantes, cependant, sont celles sur lesquelles les musiciens installent un groove franc comme Whistlin’ past the graveyard, ou feutré comme Romeo is bleeding et Wrong side of the road. Le numéro de vaudeville de Christmas card from a hooker in Minneapolis et les ballades dépouillées que sont Kentucky Avenue et Blue Valentine ne ressortent que mieux dans cette diversité d’ambiances (encore toute relative, certes, par rapport à ce qui suivra).

« You feel just like Cagney, she looks like Rita Hayworth » (Invitation to the blues)

La même année, Tom Waits fait une apparition dans le film Paradise Alley. C’est le début d’une longue carrière cinématographique, dont les moments forts seront Cotton Club, Down By Law, The Fisher King, Dracula. Le cinéma jouera un rôle capital dans l’évolution de l’auteur-compositeur-interprète. D’abord parce que « d’une certaine façon, jouer et travailler sur des films m’a aidé à écire, enregistrer et jouer différents personnages dans mes chansons sans avoir l’impression de compromettre ma personnalité. Auparavant, c’était ‘cette chanson, c’est moi, et je dois être la chanson’. J’essaie de m’éloigner de ce sentiment. » Ensuite, parce que le cinéma lui offre sur un plateau la rencontre la plus importante de sa vie. De fait, c’est en travaillant sur One from the Heart de Coppola, en 1980, que Waits rencontre Kathleen Brennan et en tombe amoureux. Entre la dramaturge d’origine irlandaise et le hobo mythomane, le déclic est immédiat. Non contente d’écrire, Kathleen Brennan est également incollable en musique. « Elle avait la meilleure collection de disques – elle m’a ouvert les yeux et les oreills sur un tas de trucs – l’opéra, Rachmaninov, Prokofiev, John Mc Cormick, de la musique de gitans, ce genre de trucs. Elle pensait que j’aurais eu une super collection et elle a été très déçue. Je n’avais jamais vraiment écouté Captain Beefheart auparavant. J’étais un tel one-man show – très isolé, ne voulant pas m’exposer à trop de choses. J’étais comme un vieillard, pris dans ses habitudes. Elle m’a aidé à me repenser. Parce que ma musique, jusqu’à ce point, était encore enfermée dans une boîte. J’étais dans la boîte, je n’avais pas encore enlevé l’emballage. Elle m’a permis de délacer mes chaussures et de me laisser aller. » L’influence de Kathleen Brennan sera évidente dès Swordfishtrombones. Elle coécrira une chanson sur Rain Dogs. Quatre sur Frank’s wild years. A partir de Mule Variations, toutes les chansons seront cosignées Waits/Brennan.

La même année, Tom Waits fait une apparition dans le film Paradise Alley. C’est le début d’une longue carrière cinématographique, dont les moments forts seront Cotton Club, Down By Law, The Fisher King, Dracula. Le cinéma jouera un rôle capital dans l’évolution de l’auteur-compositeur-interprète. D’abord parce que « d’une certaine façon, jouer et travailler sur des films m’a aidé à écire, enregistrer et jouer différents personnages dans mes chansons sans avoir l’impression de compromettre ma personnalité. Auparavant, c’était ‘cette chanson, c’est moi, et je dois être la chanson’. J’essaie de m’éloigner de ce sentiment. » Ensuite, parce que le cinéma lui offre sur un plateau la rencontre la plus importante de sa vie. De fait, c’est en travaillant sur One from the Heart de Coppola, en 1980, que Waits rencontre Kathleen Brennan et en tombe amoureux. Entre la dramaturge d’origine irlandaise et le hobo mythomane, le déclic est immédiat. Non contente d’écrire, Kathleen Brennan est également incollable en musique. « Elle avait la meilleure collection de disques – elle m’a ouvert les yeux et les oreills sur un tas de trucs – l’opéra, Rachmaninov, Prokofiev, John Mc Cormick, de la musique de gitans, ce genre de trucs. Elle pensait que j’aurais eu une super collection et elle a été très déçue. Je n’avais jamais vraiment écouté Captain Beefheart auparavant. J’étais un tel one-man show – très isolé, ne voulant pas m’exposer à trop de choses. J’étais comme un vieillard, pris dans ses habitudes. Elle m’a aidé à me repenser. Parce que ma musique, jusqu’à ce point, était encore enfermée dans une boîte. J’étais dans la boîte, je n’avais pas encore enlevé l’emballage. Elle m’a permis de délacer mes chaussures et de me laisser aller. » L’influence de Kathleen Brennan sera évidente dès Swordfishtrombones. Elle coécrira une chanson sur Rain Dogs. Quatre sur Frank’s wild years. A partir de Mule Variations, toutes les chansons seront cosignées Waits/Brennan.

« There ain’t no devil, there’s just God when he’s drunk » (Heartattack and Vine)

C’est donc avec Brennan chevillée au coeur que Tom Waits écrit une bonne partie de Heartattack and Vine (1980). Particulièrement Jersey Girl, qui deviendra un « tube » pour Springsteen. Pas question de jouer les jolis coeurs pour autant. Waits a enfilé les gants de boxe pour décocher des blues de poids lourd comme Heartattack and Vine, Downtown, Till the money runs out et Mr Siegal. Jamais album de Waits n’avait encore autant cogné. La percussion fait une entrée fracassante dans le champ de ses compositions (et on n’a encore rien vu !). Il faut toute la délicatesse grandiose de ballades comme On the Nickel et Ruby’s Arms pour se remettre de ce qui s’apparente à une série de coups de poings au bas-ventre. Avec Heartattack and Vine, Waits met définitivement au tapis ses avatars des années 70. Quand l’aiguille du tourne-disques sort du ring, on se dit que l’éternel prétendant est sur le point de se métamorphoser en véritable champion.

Tom Waits // Bad as me // Anti (PIAS)

http://www.tomwaits.com/

1 commentaire

Ah, ça fait toujours drôle de lire un article sur un sujet qu’on connaît bien – à l’entamer en ce disant qu’on apprendra peut-être qqch, mais surtout en espérant que le gars qui l’écrit dira bien ça, ça et ça, vérifier qu’on est bien d’accord.

Eh ben ouais. sur tous les points. Plus d’autres. Merci.