En France, où la plupart des gens ne connaissent de son oeuvre que deux chansons – Born in the U.S.A et Streets of Philadelphia – Bruce Springsteen est souvent considéré comme un Américain bodybuildé aussi doué pour soulever les stades que les haltères grâce à sa musique de bourrin. Pour un fan, il serait cependant absurde de s’affliger de cet état de fait et ce, pour deux raisons. Premièrement, le pays de Johnny Hallyday n’a jamais compris grand-chose au rock. Deuxièmement, l’intéressé a, à l’époque justement de Born in the U.S.A, consenti à jouer de cette image afin de se hisser au sommet de la musique populaire de son temps; ce qui lui a permis de rivaliser avec Mickael Jackson période Thriller au classement Billboard. Et pour un ancien gamin qui se rêvait en Elvis, le succès commercial n’est pas rien. Pourtant, si cette caricature n’est pas complètement injuste, elle évidemment très réductrice. Elle fait fi des nombreuses contradictions de l’artiste, contradictions qui s’incarnent dans une discographie parmi les plus variées qui soient.

En France, où la plupart des gens ne connaissent de son oeuvre que deux chansons – Born in the U.S.A et Streets of Philadelphia – Bruce Springsteen est souvent considéré comme un Américain bodybuildé aussi doué pour soulever les stades que les haltères grâce à sa musique de bourrin. Pour un fan, il serait cependant absurde de s’affliger de cet état de fait et ce, pour deux raisons. Premièrement, le pays de Johnny Hallyday n’a jamais compris grand-chose au rock. Deuxièmement, l’intéressé a, à l’époque justement de Born in the U.S.A, consenti à jouer de cette image afin de se hisser au sommet de la musique populaire de son temps; ce qui lui a permis de rivaliser avec Mickael Jackson période Thriller au classement Billboard. Et pour un ancien gamin qui se rêvait en Elvis, le succès commercial n’est pas rien. Pourtant, si cette caricature n’est pas complètement injuste, elle évidemment très réductrice. Elle fait fi des nombreuses contradictions de l’artiste, contradictions qui s’incarnent dans une discographie parmi les plus variées qui soient.

Comme son titre l’indique, Bruce Springsteen. Une vie en albums retrace la vie de l’homme à travers son oeuvre. Démarche proustienne donc. Mais démarche revue par un auteur américain (Ryan White) qui, en tant que tel, a nourri son texte d’une sérieuse documentation. Ainsi de la chronologie détaillée en tête de chaque chapitre ou des nombreux commentaires recueillis auprès des intéressés. Chaque album est analysé même si, et c’est dommage, cette analyse est basée à 90% sur les textes (ce livre est l’occasion de se rendre compte du génie de la formule de l’auteur Springsteen) et à 10% sur la musique. Ainsi, rien sur l’harmonica qui fait office de fondu enchaîné dans The river, les hululements tordus dans State trooper ou la sublime coda de Racing in the streets; en revanche il y a sur la double page consacrée à feu Clarence Clemons des notations très justes sur l’apport du saxophone à plusieurs chansons. Au rayon des regrets, on note aussi que la traduction, excessivement littérale, rend parfois laborieuse une prose qu’on imagine originellement imagée.

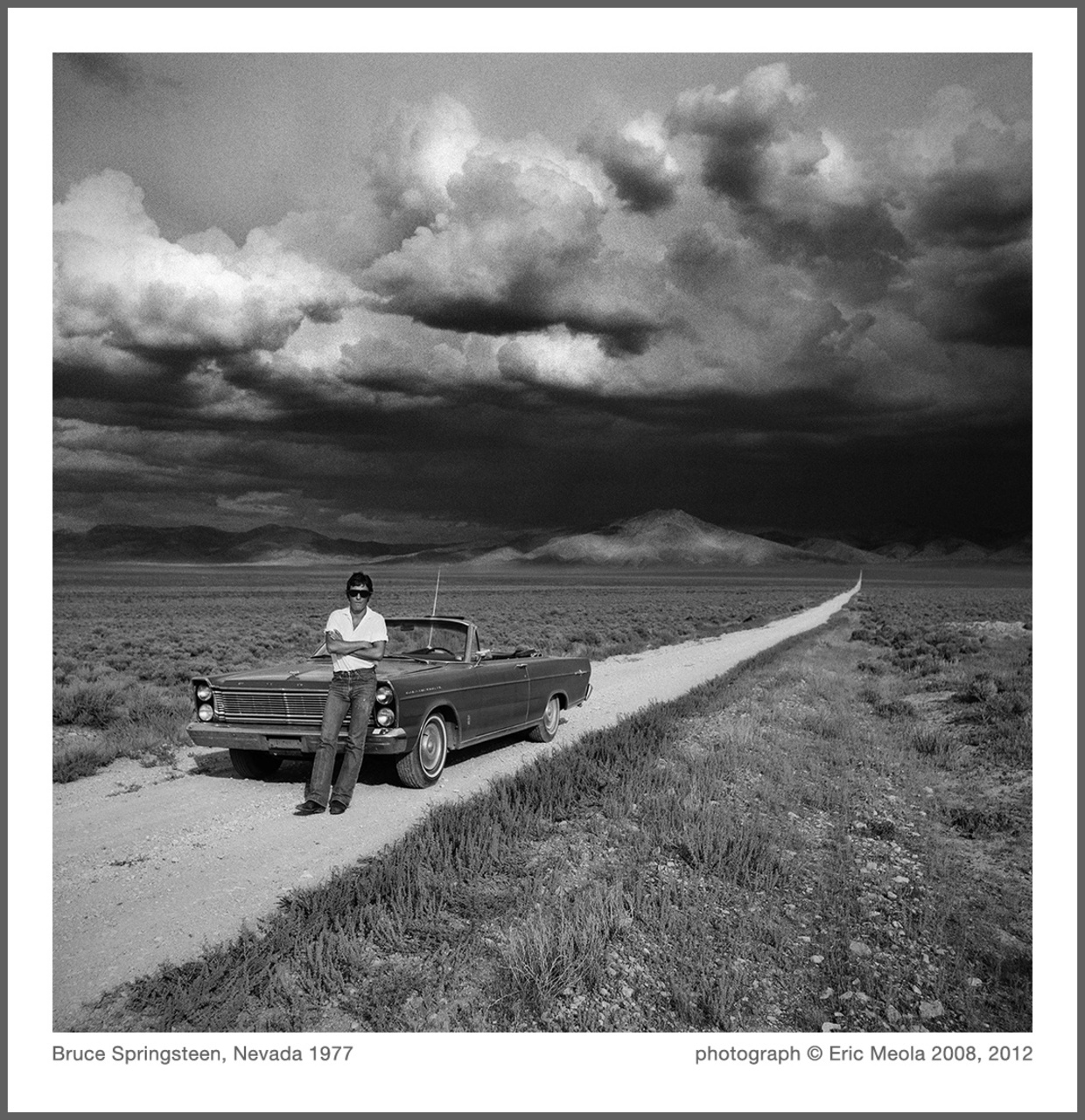

Il faut aussi saluer la richesse de l’iconographie. Evidemment, il y a de nombreux clichés promotionnels. Ceux-ci sont parfois d’une réelle qualité artistique, tels ceux de Frank Stefanko dans le désert au moment de Darkness on the edge of town, auxquels d’ailleurs un livre complet fut consacré: Days of Hope and Dreams: An Intimate Portrait of Bruce Springsteen. Mais il y a aussi des photos plus rares, telle celle, assez rigolote, de Bruce coiffé comme Jimmy Page vers 1970. Il y a aussi cette image magnifique de la jeune vedette discutant avec des vétérans du Viêt-Nam en fauteuil roulant, avant les concerts anthologiques du Los Angeles Sport Arena en 81. On se croirait alors dans Le retour de Hal Ashby.

Aussi somptueux soit-il, ce livre n’est pas une bête hagiographie. Même si le fan va jusqu’à défendre Working on a dream, Ryan White est un journaliste indépendant qui révèle les cures psychanalytiques de l’icône, relaie voire émet des critiques négatives sur ses disques, et surtout, expose frontalement les paradoxes du « working class hero ».

Il met à jour la dialectique entre sa soif de reconnaissance et son amère lucidité quant à la vanité de cette reconnaissance, dialectique qui est le moteur de la création springsteenienne. Ce qui a conduit le chanteur, une fois l’aisance financière acquise après The river, à se passionner pour de vieux faits divers macabres et à enregistrer le glacial « Nebraska » seul dans sa cuisine. Ce qui l’a conduit, au faîte de sa gloire, à revenir hanter les lieux sinistrés où il avait grandit. Ce qui l’a conduit à mettre de la distance entre lui et le E-street band au lendemain du triomphe « Born in the U.S.A. » Une fois le sommet atteint, que faire si ce n’est se laisser fasciner par le vide?

C’est en diffusant cette vidéo dans Chorus, où Springsteen est « renversant de grâce, de jeunesse, d’énergie », qu’Antoine Caunes commença son boulot d’évangélisation en France.

C’est aussi cette angoisse existentielle qui, avant les années 90, le conduisait à faire durer chaque concert jusqu’à tomber raide. Trop instable pour fonder une famille mais refusant les paradis artificiels prisés par certains de ses amis du E-street band de peur de « perdre le contrôle » et de finir aussi ravagé que son père, ces dionysiaques rituels d’adoration constituaient pour Springsteen la plus puissante des catharsis. Une fuite en avant matérialisée par les légendaires spectacles de 1978, cette quintessence du rock&roll immortalisée par Philippe Garnier puis par Youtube. « Born to run », c’était pas des conneries.

Bruce Springsteen. Une vie en albums met aussi en relief l’ambiguïté des rapports du « Boss » avec son groupe de rock. En témoigne une anecdote fondamentale: après plusieurs années passées à enflammer les bars et bals de la Jersey Shore en compagnie de musiciens qui ne s’appellent pas encore « E-street band », c’est seul avec sa guitare que le chanteur décide de se rendre à New-York pour passer une audition devant John Hammond, mythique producteur de Columbia ayant, entre autres titres de gloire, découvert Billie Holliday et Bob Dylan. Le magnat est conquis mais, contre son avis, le jeune freluquet lui impose son groupe pour l’accompagner sur son premier disque. Encore une fois visionnaire, Hammond lançait sans en mesurer la portée un débat qui n’est toujours pas clos parmi les amateurs: le E-street band est-il un tremplin ou un boulet pour Bruce Springsteen? En tout cas, ce premier album serait un désastre commercial.

Bruce Springsteen. Une vie en albums met aussi en relief l’ambiguïté des rapports du « Boss » avec son groupe de rock. En témoigne une anecdote fondamentale: après plusieurs années passées à enflammer les bars et bals de la Jersey Shore en compagnie de musiciens qui ne s’appellent pas encore « E-street band », c’est seul avec sa guitare que le chanteur décide de se rendre à New-York pour passer une audition devant John Hammond, mythique producteur de Columbia ayant, entre autres titres de gloire, découvert Billie Holliday et Bob Dylan. Le magnat est conquis mais, contre son avis, le jeune freluquet lui impose son groupe pour l’accompagner sur son premier disque. Encore une fois visionnaire, Hammond lançait sans en mesurer la portée un débat qui n’est toujours pas clos parmi les amateurs: le E-street band est-il un tremplin ou un boulet pour Bruce Springsteen? En tout cas, ce premier album serait un désastre commercial.

La suite en deux mots : deuxième album aussi peu vendu tandis que ses performances sur scène agrandissent et renforcent le cercle des convertis, engouement des critiques avec notamment un des plus beaux textes jamais écrits sur la musique pop par celui qui n’était pas encore le manager de la star, concrétisation sonnante et trébuchante des espoirs de la maison de disques grâce à un troisième album – le bien nommé « Born to run » – enfanté dans la douleur et lancé avec une campagne promo façon blitzkrieg, ascension quasi-continue dans les charts jusqu’à « Born in the U.S.A », sévère remise en question, engagements humanitaires, disques solos, fusion absolue entre les aspirations d’un peuple meurtri et l’inspiration de son chantre au moment du 11 septembre (il faut avoir vécu « The rising » en concert aux Etats-Unis pour s’en rendre compte, ou alors lire le passage consacré au disque dans ce bouquin), institutionnalisation tranquille du musicien sexagénaire qui continue de mettre à l’amende la concurrence sans toutefois s’endormir sur ses lauriers comme le prouve sa reprise, aussi risquée que concluante, des Bee Gees à Brisbane en février dernier. En somme, l’exemple vivant de ce que c’est que de vieillir dignement pour une rock star.

Ryan White // Bruce Springsteen : une vie en albums // Edition Place des Victoires

2 commentaires

Merci pour le lien vers le texte de Jon Landau. Je connaissais la phrase, mais je n’avais jamais eu l’occasion de lire le reste. Je vois qu’il a été écrit en 74. Il a dû vivre un concert similaire à celui de 75 au Hammersmith Odeon le veinard…