Du 7 au 14 avril, la 5ème édition de Musical Ecran se déroulait à Bordeaux ; festival qui, comme son nom l’indique, est dédié aux documentaires musicaux. Compte-rendu immersif juré, promis, craché car l’auteure de ces lignes faisait partie du jury…

Comme le stipule le site de Musical Ecran, conçu en collaboration avec Bordeaux Rock (avec, à sa tête, Aymeric Montségur) et le Cinéma Utopia (avec Nicolas Guibert), la programmation, constituée d’exclusivités, de films rares, d’avant-premières et de débats, se lit comme un parcours initiatique au sein des musiques d’aujourd’hui.

De cette cuvée 2019, nous retiendrons trois types de documentaires :

a) les films de fan,

b) les films de label, de promotion,

c) les films sociologiques.

Formellement, deux tendances lourdes :

– le film impressionniste, poétique,

– le dispositif.

Et, un constat : beaucoup de duos de réalisateurs.

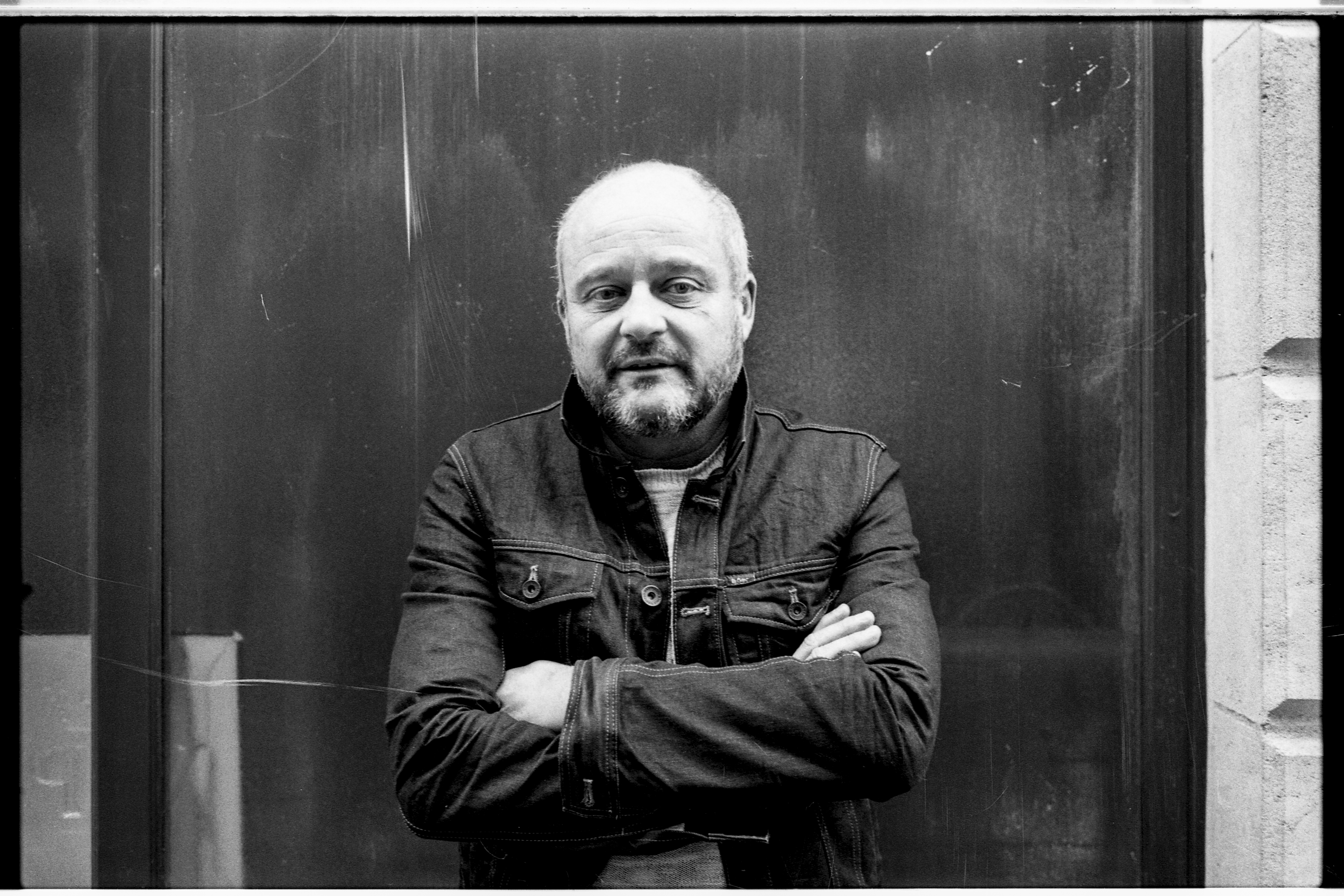

Cette typologie a été dressée avec Richard Berthou, directeur artistique de la manifestation. Avant de plonger dans les films, un condensé de nos échanges : Richard Berthou a toujours navigué entre musique et cinéma. D’abord, via la scène punk rock de Bordeaux, puis comme manager et producteur de 45 tours. Puis, il a travaillé comme régisseur lumière, chef opérateur cinéma. En conséquence, mélanger cinéma et musique a paru être évidence, en passant par l’association Bordeaux rock et le cinéma Utopia.

Berthou a clairement l’impression que le documentaire musical est un genre en expansion. Pour des raisons opposées : d’un côté, parce que la World Company a compris que c’est un moyen de réactiver un fond de catalogue et de lancer un artiste un peu moins connu… De l‘autre, parce qu’il y a une génération de gens passionnés par une expérience de vie liée à la musique, à un mouvement, un artiste… D’où sa théorie des deux types de films : ceux des fans et des labels.

Pour les « fan movies », ce sont des personnes qui ont connu quelqu’un ou participé à une scène. Ca les a marqués; un jour, ils estiment urgent de laisser une trace.

Et puis, d’un autre côté, il y a ceux qui ont compris que c’est un moyen de réactiver une marque. Les films sur Blue Note, Trojan records, Chilly Gonzales…Ou même, M.I.A parce qu’elle a perdu en popularité.

Et puis, après, il y a les films nécrologiques.

Enfin, de façon plus globale et universelle, des cinéastes délivrent un regard sur la ville, la vie, sur ce qui se passe dans le monde. Ils vont dans des pays pour essayer de comprendre ce qui s’est passé.

Comme ce film sur la Corée du Nord, diffusé pendant la quatrième édition de Musical Ecran. Cela donne des films pointus qui confinent au géopolitique. Comme They have to kill us first sur l’histoire du Mali, quand la charia interdisait la diffusion de musique.

https://www.youtube.com/watch?v=3TX7ybW6nAQ

A la limite du film d’art, il y a Imagine waking up tomorrow and all music has disappeared, réalisé par Stefan Schwietert et initié par Bill Drummond de KLF. Drummond a pris une carte de l’Angleterre et a tracé une ligne. Il a pris sa Land-Rover, du matos pour enregistrer et a fait chanter et émettre du bruit tous ceux qu’il a croisés sur sa route. Il a monté ce qu’il a enregistré. Fidèle à la démarche radicale de KLF, il a ensuite fait écouter l‘enregistrement aux personnes concernées, puis a détruit la bande.

Proche de cet esprit expérimental, Berthou souhaiterait que Musical Ecran ouvre une autre section plus arty, consacrée à l’association des images de synthèse et des musiques, dites savantes. Un geste image/musique conceptuel qu’on voit beaucoup dans les galeries d’art, les musées d’art moderne et qui de plus en plus irrigue le cinéma. Donc, retour sur une semaine avec huit films en compétition, quatorze hors compét’. Nous avons passé deux heures de délibérations passionnées et argumentées. Nous, à savoir :

– Ester C, programmatrice depuis 2000 d’un festival queer devenu le Ciné-marges-club et chargée de projet dans un réseau de salles de cinéma.

– Stéphane Jonathan, Journaliste, chef du service culture de Sud Ouest et musicien au sein des Straw Dogs (1989-1998) et de Robert & Mitchum.

– Sean Bouchard, Fondateur du label discographique bordelais Talitres (indie pop, folk…).

– Ariel Wizman, DJ, homme de télé, de radio, écrivain, comédien, et producteur et réalisateur de documentaires.

– Votre servante.

Toute la semaine s’est focalisée sur une interrogation XXL : aura-t-IL vu les films ? Et surtout : viendra-t-IL ? IL c’est l’insaisissable Ariel Wizman, arrivé à J-2 de notre délibération.

Interrogé frontalement sur la question que tout le monde se posait tout bas et que personne n’osait formuler tout haut, l’intéressé a rebondi par une jolie pirouette : « Bien sûr que j’ai vu tous les documentaires. J’ai trouvé passionnant le film polonais dans le hangar. Très urbain, très triste. » Seul hic : ledit film ne figurait pas au programme. Sic. Réponse admirable d’Ariel W : « Tu vois que j’ai poussé le professionnalisme jusqu’à regarder même les films hors programme ! » Amen !

Chaque film a été passé au peigne fin, sans se crêper le chignon, ni jamais couper les cheveux en quatre, des échanges parfois épidermiques, mais surtout des rebondissements par capillarité. Au final, deux « fan films » se sont dégagés, côté jury et public.

Le documentaire qui a mis (presque) tout le monde OK et non KO est la gracieuse et mélancolique déambulation autour du fondateur de la bossa nova: Where are you João Gilberto ? réalisé par Georges Gachot. Ce film aux accents Wendersien fin 70 (on pense à Faux Mouvement, Alice dans les villes) est une mise en abîme : le réalisateur suisse reprend l’enquête inachevée de l’écrivain allemand Marc Fischer qui traqua obstinément le légendaire João Gilberto, musicien brésilien n’ayant pas été vu en public depuis près de 30 ans. Si d’aucuns déclaraient Gilberto mort, las ! l’auteur germanique se suicida une semaine avant la sortie de son livre. Georges Cachot retrace le parcours de Marc Fischer et suit les indices laissés par João Gilberto, faisant sienne la phrase d’Hegel : « La nostalgie est une conscience dédoublée ». Un documentaire, poétique et métaphysique qui joue et déjoue nos attentes ainsi que celle du cinéaste. Il ne s’agit bientôt plus de retrouver Joao, mais de se perdre avec le réalisateur dans une quête obsessionnelle, égrenée de vrais ou faux indices.

Un film délicatement désincarné, dont Rio est l’actrice principale, la B.O celle du grand Gilberto. Un film hors du temps sur la frustration, la traque désespérée des rêves, des fantasmes et des fantômes. La dimension existentielle de film de Gachot lui confère une aura intemporelle et universelle. La voix off interroge : »qu’est-ce que je cherche Joao Gilberto ou moi-même » ?

Et nous, jury, qu’est-ce qu’on cherche ? Un consensus doux, mais pas mou. Je repense à la déception de ma collègue, Ester C – de Cinémarges – à qui nous devons la diffusion du tonique et nécessaire Silvana – sur ce palmarès pas très engagé. Le rock, la musique étant avant tout politique, nous aurions souhaité un verdict ad hoc, mais je constate que dans les films en compétition, un seul avait éventuellement, un contenu de ce type : Rude Boy Trojan Records. Mais, du politique qui flirte avec du… politically correct.

En relatant la carrière d’un label, créé en 1968, qui a fait de la musique jamaïcaine la coqueluche provisoire du Royaume Uni, Trojan Records revisite un tantinet l’histoire à sa sauce – blanche. Le docu-fiction de Nicholas Jack Davies a failli remporter notre palmarès pour ses évidentes qualités de narration, ses scènes reconstituées (habilement et esthétiquement pour certains, moins pour d’autres), sa déclaration d’amour au vinyle et surtout, son hagiographie du label soul, ska, dub et reggae : Trojan Records.

https://www.youtube.com/watch?v=gEQdklk3LvE

Seul – et grand bémol – le film est produit par BMG qui a avalé depuis longtemps la boîte noire originelle et passe sous silence cette récupération. Alors que la dramaturgie soignée déploie bien les étapes de la carrière de ces « black young and gifted » passés par Trojan Records, sa chute est en grande partie éludée. Ou encore, comment escamoter une énième fois, le scénario d’une musique née des blacks, récupérées par les blancs ?

Au faux activisme, vraie répétition des trouvailles détournées, nous avons donc préféré le documentaire sur Joao de Gachot, film qui creuse un sillon de façon obsessionnelle, à la manière du saphir d’une platine. Quitte à ce que le morceau se répète un peu, avec des longueurs et que l’air ne soit pas fondamentalement nouveau.

Un morceau plus rugueux en a fait trembler certains d’agacement ou d‘émotion : Daniel Darc-Pieces of my Life de Marc Dufaud et Thierry Villeneuve. N’est-ce pas ça, le rock’n’roll ? – «to rock » signifiant « trembler ». A l’image de son (anti)héros, DD a divisé et passionné en interne, provoquant des réactions fortes et contradictoires, de vives défenses et de profondes attaques.… D’aucuns méprisant la figure des beautiful losers, faux martyres, vrais junkies et lui préférant l’histrion Chilly Gonzalez à qui un documentaire était consacré. D’autres – dont ma pomme – touchée par le personnage à la fois sublime et pathétique, dans sa déchéance puérile, ses envolées incisives, sa franchise désarmante.

Pieces of my Life était mon coup de cœur car est avant tout un beau Film avec un grand F sur l’Amitié, la Musiques, les poètes Memphis/Rive Gauche, la représentation à la Debord et plus encore. D’autant plus attachant qu’il cochait toutes les cases du film casse-gueule : réalisateur (Dufaud) très présent à l’écran, assumant, voire revendiquant pour ses détracteurs, son amitié avec Daniel ; plans répétés au bord du fétichisme de la pellicule 16mm qui se dévide ; Daniel Darc proclamant crânement son statut d’héroïnomane avec une scène de shoot à l’appui… Un film accidenté et en dents de scie, à l’instar de son personnage central, à la fois crâneur et totalement sincère. D’emblée, il énonce : « je m’en fous d’avoir l‘air ridicule » Son intégrité et son refus de la norme épouse celle des réalisateurs qu’on sent en immersion totale avec leur sujet.

Pieces of my Life était mon coup de cœur car est avant tout un beau Film avec un grand F sur l’Amitié, la Musiques, les poètes Memphis/Rive Gauche, la représentation à la Debord et plus encore. D’autant plus attachant qu’il cochait toutes les cases du film casse-gueule : réalisateur (Dufaud) très présent à l’écran, assumant, voire revendiquant pour ses détracteurs, son amitié avec Daniel ; plans répétés au bord du fétichisme de la pellicule 16mm qui se dévide ; Daniel Darc proclamant crânement son statut d’héroïnomane avec une scène de shoot à l’appui… Un film accidenté et en dents de scie, à l’instar de son personnage central, à la fois crâneur et totalement sincère. D’emblée, il énonce : « je m’en fous d’avoir l‘air ridicule » Son intégrité et son refus de la norme épouse celle des réalisateurs qu’on sent en immersion totale avec leur sujet.

Mieux qu’une longue interview ou l’exhumation d’archives (aussi riches soient-elles) le tandem de réalisateurs a su faire revivre DD, sous forme d’un récit romanesque et cabossé en accord avec la voix off de Dufaud : « dans les années 90, n’en déplaise à Oscar Wilde, on avait plus la tête dans le caniveau que dans les étoiles » et le montage affuté de Thierry Villeneuve.

« Fan films » jusqu’au bout, puisqu’il a été – en grande partie – financé par un crowdfunding de fans du chanteur disparu, sa sortie est prévue fin juillet. Welcome soon to the Darc side… Joli pied de nez aux décideurs (télé, distributeurs…) de plus en plus nombreux à se demander qui s‘intéresse aux héros déchus, aux courants musicaux pointus- tout ce qu’ils appellent des « films de niche ,: Daniel Darc-Pieces of my Life … a obtenu le prix du public (pour la deuxième fois après le festival FAME).

Autant DD, Pieces… est un film incarné sur un mort, autant paradoxalement, Millford Graves, Full Mantins du tandem américain, Jake Peginsky et Neil Young, a paru manquer de chair, mettant pourtant en scène le toujours vivant percussionniste, pionnier de l’avant garde jazz. Film philosophique, trippant pour certains, long hommage fétichiste à deux à l’heure pour d’autres (dont moi).

Outre, Jao, DD, Milford, dernier « fan film » de la compétition : Bungalow session du français Nicolas Drolc. Il y intègre une autre tendance actuelle : le dispositif. A savoir : Nicolas Drolc a invité dans son bungalow en bois des musiciens de la scène folk, blues et gospel américaine actuelle. En six saynètes, chacun évoque son rapport à la musique et nous gratifie d’un morceau acoustique. Filmé en noir et blanc, avec un vrai souci du cadre et un amour manifeste de la musique, le film de Drolc fait penser au travail de Jarmush pour son esthétique et son gout de la mémoire. Le premier musicien évoque son pèlerinage des tombes des poètes de la Beat Generation, Danny Kroha nous rappelle les origines ouvrières de la musique de Detroit. Les entretiens s’avèrent personnels et vraiment intéressants. S vous n’êtes pas adepte de ces musiques, passez votre chemin ! Sinon, le film de Drolc est sincère, engagé et un précieux témoignage sur ces musiques.

Enfin, deux épatants films de fan ont été présentés hors compétition.

Réalisé par Christina Tsiobanelis, Mika Gustafson et Olivia Kastebring. Silvana est le portrait d’une icône du féminisme en Suède, Silvana Imam, qui signe un rap engagé avec des textes contre le racisme et le machisme, comme autant d’hymnes militants. Touchant jusque dans son côté limite fleur bleue : son idylle très médiatisée avec la pop star, Béatrice Eli, le documentaire fait mouche quand il survole une foule de femmes, rassemblées à un concert de Silvana, galvanisées par son discours punchy et antisexiste.

Desolation center de Stuart Sweezy a enthousiasmé l’inconditionnelle de Sonic Youth et des expériences limite que je suis. Le film retrace l’histoire inédite des musiques alternatives californiennes, tout début 90s à travers des précurseurs (Sonic Youth, Einstürzende Neubauten, Savage Repubic..), des fous furieux charismatiques, comme Mark Pauline, dont les explosions dans le désert ont alimenté la flamme de Bruning Man. Des concerts dans le désert qui ont ouvert la voie à des concepts comme le Burning Man, Coachella et Lollapalooza. Constitué de nombreux entretiens, agrémentés d’archives baveuses dues au format préhistorique : HI8, Umatic, Desolation Center déploie une énergie galvanisante. Seul reproche –et ce qui explique peut-être, pourquoi le film n’était pas en compétition ?- Sweezy qui a vécu et produit ces concerts à l’arrache, ne donne aucune clé d’accès aux spectateurs non initiés, pas d’historicité, on plonge direct dans le mouvement.

Dans la série « films de label, promo », donc, nous avions Shut up & Play, hagiographie sur Chilly Gonzales par le germanique, Pilipp Jedicke. Son fil rouge, un peu lâche, est une sorte d’entretien avec une journaliste allemande, arborant un air concerné de psy, agrémenté d’archives et de statements du pianiste cabotin, type « Mon père a eu du mal à se faire sa place à son arrivée au Canada (immigré devenu chef d’entreprise milliardaire, Ndr), comme moi, j’ai du batailler dans le rap ». Un film d’égo et de guingois, avec son absence de narration et l’omniprésence du pianiste canadien qui pousse le culte de soi, jusqu’à monter un spectacle où plusieurs personnes l’incarneront, lui, le démiurge… No comment !

Autre film de label s’il en est –produit par BMG, Rude Boy Trojan Records – pèche sur le fond (voir plus haut), mais sa forme, docu-fiction que les anglo-saxons maitrisent bien, est élégante, dommage que l’Histoire ait été rognée et édulcorée. A signaler deux autre films de « promo », pas vus : celui sur le label blue note et celui sur M.I.A.

Deux documentaires étaient en compétition dans la catégorie plus rare du « film sociologique ». Le délicat Oto no Hako (à la lisière du film de fan) séduit totalement au départ : ouverture chiadée, voix off mystérieuse, invitation à voyager dans trois sphères musicales underground tokyoïtes. Las ! le rythme est distendu, les musiciens inégaux. Ca n’empêche que le film a un charme prenant et se paye le luxe de prendre son temps. Sachant que les deux cinéastes, Thomas Griffin & Gwilym Tonnerre, ont également suivi des musiciens d’autres pays, traçant une sorte de cartographie musicale, nous avons envie de les suivre aussi.

Le second film « sociologique » nous vient d’un autre duo: Vincent Philippart & Dominique Henry. From Toilets to Stage promet de nous raconter les coulisses du Dour Music Festival, soit le plus grand festival wallon. Si le documentaire commence plutôt bien, en immersion dans la logistique du festival –pas très glamour, mais bénéficiant de la présence d’un des truculents organisateurs, il se focalise ensuite sur les quelques participants comateux ou drogués, embarqués en civière, dressant un éloge des pompiers et des policiers. Quasiment rien sur les artistes invités et les festivaliers…sobres. Le documentaire est tellement axé sécurité qu’on se croirait dans un Envoyé Spécial sur le fléau de la drogue en festival !

Plus encore que le film sociologique, Ethiopiques : Revolt fo the Soul confine au récit géopolitique. Bénéficiant de la participation du salutaire historien et activiste, Francis Falceto, ce film constitue un témoignage précieux sur la musique soul qui fut la bande-son de la jeunesse éthiopienne au milieu des 70’s, sous le régime de l’empereur Hailé Sélassié, avant un cruel retour de bâton du pouvoir en 1974, année d’un sanglant coup d’État.

Collaboration curieuse, mais fructueuse entre HBO (à la production) et un cinéaste polonais Maciek Bochniak qui retrouve un écho de sa propre histoire dans le régime stalinien en Ethiopie, Ethiopiques confirme l‘existence d’un genre : le « word cinema ». L’an prochain, déniche-t-on encore plus de films « de niche » ou de labels? Réponse à l’édition n°6 de Musical Ecran

3 commentaires

chilly est devenu un sacré CON

Ahaha! c’est sûr que c’est pas ce doc « à la gloire de » qui va faire pencher la balance du bon côté!

Nathalie Loiseau dite La Rage d’ocune chance! waouis mais dans les coqueluches underground ‘disco’ allez jeter un Oeil sur Doris Laïze devenue conseilliere RN les temps changent ? les cerisiers fleurissent & meurent…