Agrégé de philosophie et Docteur en esthétique, utilisant un vocabulaire me dépassant par moment, Jean Michel Durafour, Maître de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, passionne à la fois par son discours pointu sur le travail de perception de Terrence Malick et par sa subjectivité bien trempée, même s’il rappelle volontiers qu’il n’est en rien un critique de cinéma. Alors nous y voilà, Jean- Michel Durafour et son café à 3 euros. Moi, mon demi à 6 dans l’ambiance cheap et retro-futuriste du café Bobobourg. Il faut s’accrocher, respirer un grand coup et absorber non pas la nature de Malick mais bien les paroles d’un passionné.

Commençons par le commencement. L’éducation de Malick dans une famille très catholique et son enfance parmi les grands espaces américains. Sont-ce là des éléments fondamentaux dans son futur cinéma ?

S’agissant de la question du rapport à la nature, il me paraît un brin simpliste de la faire remonter à son expérience enfantine. Pour faire court, on ne devient pas Terrence Malick en habitant dans des grands espaces mais par un parcours spirituel et intellectuel unique. Son côté « naturaliste » est, on aura sans doute l’occasion d’y revenir, très travaillé et s’ancre surtout, si l’on doit à tout prix en fixer une source, dans ses années de formation philosophique au MIT. En revanche pour ce qui est de son éducation chrétienne, je vous suis. La dominante chrétienne est très présente, trop peut-être dans Tree of Life. Le film en devient parfois un brin mièvre quand on n’est pas un spectateur américain féru de bigoterie, ou qu’on est tout simplement un spectateur athée, comme il arrive parfois.

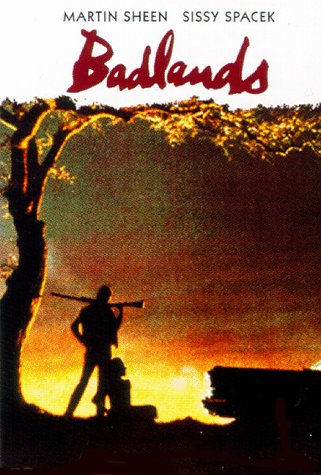

Après un court-métrage très confidentiel, Terrence Malick se lance dans le long avec la Balade sauvage en 1973 avec Martin Sheen. On voit déjà les prémices du cinéma malickien avec une nature immuable face à la mort et à l’évolution moderne. Associés à cela, on retrouve une trame scénaristique simpliste, très carrée. Plus les années vont passer, plus le scénario sera complexifié et déstructuré. Comment voyez-vous cette évolution ?

Effectivement, La Balade sauvage conserve un schéma narratif classique. On s’inscrit dans un cinéma de genre, le road movie, une des grandes spécialités du cinéma américain des années soixante-dix. Pour la nature, elle apparaît d’entrée primordiale et connectée à la fuite, rattachée à la narration – ce qui sera de moins en moins le cas par la suite – mais toujours avec un regard très accessible, car Malick n’est en rien un cinéaste expérimental. On peut distinguer trois périodes chez lui. Les deux premiers longs métrages dans lesquels la trame narrative structurante reste centrale. Ensuite, vingt ans après, La Ligne rouge et Le Nouveau Monde où la sur-présence de la voix-off décentre le récit vers ce que le journalisme appelle facilement un ton « choral », polyphonique ou duettiste. Et enfin avec Tree of life, seul film à ce jour, avec une trame scénaristique réduite a minima et une première partie qui lorgne du côté de l’expérimentation décomplexée par rapport à l’obligation narrative (et qui se rapprocherait plus de la fin de 2011, l’odyssée de l’espace, de Kubrick, que d’un genre codifié comme le road movie de La Balade sauvage).

Effectivement, La Balade sauvage conserve un schéma narratif classique. On s’inscrit dans un cinéma de genre, le road movie, une des grandes spécialités du cinéma américain des années soixante-dix. Pour la nature, elle apparaît d’entrée primordiale et connectée à la fuite, rattachée à la narration – ce qui sera de moins en moins le cas par la suite – mais toujours avec un regard très accessible, car Malick n’est en rien un cinéaste expérimental. On peut distinguer trois périodes chez lui. Les deux premiers longs métrages dans lesquels la trame narrative structurante reste centrale. Ensuite, vingt ans après, La Ligne rouge et Le Nouveau Monde où la sur-présence de la voix-off décentre le récit vers ce que le journalisme appelle facilement un ton « choral », polyphonique ou duettiste. Et enfin avec Tree of life, seul film à ce jour, avec une trame scénaristique réduite a minima et une première partie qui lorgne du côté de l’expérimentation décomplexée par rapport à l’obligation narrative (et qui se rapprocherait plus de la fin de 2011, l’odyssée de l’espace, de Kubrick, que d’un genre codifié comme le road movie de La Balade sauvage).

Tourné au Canada en 1978, Les Moissons du ciel laisse apparaître de manière plus notable la voix-off accompagnée de la musique omniprésente d’Ennio Morricone. Que cherche d’ailleurs Malick à nous imposer avec cette voix-off ?

Dans Les Moissons du ciel, la voix-off est celle de la jeune sœur jouée par Linda Manz. Elle a pour objectif la déconstruction narrative. Il est manifeste que l’on a affaire à une voix-off rapportant des événements dont elle n’a pas connaissance, auxquels elle n’a pas pu assister. Alors comment le sait-elle ? On ne le sait pas. Le geste en soi n’est pas nouveau; beaucoup de flash-back du cinéma classique, par exemple, rapportaient à la première personne des événements que le narrateur ne pouvait avoir vu… ici la voix off est faite pour irréaliser le monde de la fiction. Elle intervient également, avec la musique, dans un travail bien plus spécifique à Malick sur la perception, pour la détacher de la narration et proposer le film comme une série de propositions perceptuelles. Comment le cinéma peut-il nous ouvrir à une forme de perception inédite, non humaine ? Cette une question qu’on a posée à toute la machine-cinéma (Jean Epstein, par exemple) et que Malick pose, autrement, à son tour : celle de la désanthropomorphisation de notre perception. Comment le cinéma peut-il nous faire quitter l’homme qui est dans notre regard ou dans notre oreille et nous ouvrir à une expérience littéralement extraordinaire de la perception ? Cette question était présente dès La Balade sauvage. On y trouvait un certain nombre de glissements de perception à l’aide des procédés figuratifs servant à déshumaniser le corps de l’homme. Deux exemples récurrents dans son cinéma. Le premier est la marche dans l’eau qui représente le déplacement d’une perception terrestre (tirée par rapport à des points fixes) à quelque chose comme (ce ne peut être qu’une analogie : nous restons des hommes…) une perception aquatique (sans points fixes et où tous les points se valent) donnant lieu à un impressionnant travail sur la discontinuité des raccords (Les Moissons du ciel, Tree of Life). L’autre, c’est celui qui consiste à végétaliser le corps humain et notamment avec la figure de l’épouvantail que l’on rencontre dans La Balade sauvage, Les Moissons du ciel et même jusque dans Le Nouveau Monde. Comment se passe la première rencontre entre Pocahontas et John Smith dans le champ de hautes herbes ? Il y a cette collusion entre l’herbe et un corps humain, celui de Pocahontas, qui est tout d’un coup perçu par Smith, qui fait saillance dans sa vision, parce qu’il lui apparaît soudain comme une herbe, une « grande tige » quoi, différente des autres… Malick filme toujours de très hautes herbes. On marche communément sur l’herbe, mais ici on marche dedans. Et avec ce décentrement perceptif, Malick déplace la caméra pour filmer à hauteur d’une herbe inconsciente, inhumaine mais qu’il anime pour pouvoir observer les scènes de point de vue végétal.

Où placer Terrence Malick vis à vis des théories transcendentalistes de Emerson, lui qui utilise la technique, le cinéma pour filmer la nature ?

Le rapport à la nature de Malick n’est pas aussi direct et immédiat que l’on aimerait le penser et surtout pas aussi transcendentaliste dans le sens propre du terme. Il y a quand même une différence monumentale entre Emerson ou Thoreau et Malick, entre un écrivant (poète, essayiste, etc.) et un cinéaste. Si le philosophe peut écrire seul dans son coin, en contact étroit avec la nature, le cinéaste trimballe des caméras, une équipe de tournage, des éclairages, toute une technique indissociable de son travail. On est loin de la plume d’oie… Malick le sait pertinemment. Il sait que la nature est un concept évolutif depuis la Grèce antique jusqu’à l’homme moderne, et que celle-ci est avant tout un paysage dans un cadre culturel. Il n’y a qu’à voir d’ailleurs comment les personnages de ces films se désintéressent totalement de la nature merveilleuse qui les entoure. Pour eux, elle est un simple cadre de travail, qu’ils soient soldats ou moissonneurs saisonniers. Les hommes n’ont rien à faire de la nature (Les Moissons du ciel), ni la nature de l’homme (les perroquets de La Ligne rouge, les criquets des Moissons du ciel). Le problème avec le transcendantalisme, c’est que l’on appuie uniquement sur la symbiose avec la nature. C’est vrai, mais l’on oublie souvent une chose, comme le disait déjà Emerson, c’est que ce n’est en rien incompatible avec l’être technique. Et dans les films de Malick, une technique, certes rudimentaire (l’agriculture, les jeux, etc.), est déjà présente dans la nature. On est bien loin de la contemplation désintéressée, mais caricaturale, de la nature. D’autant que la nature, chez Malick, est aussi violente, cruelle. Il y a un côté howling wilderness dans ses films, qui est tout autant américain que la culture des parcs nationaux et du camping… Autre chose : la nature a souvent un aspect monstrueux : les feuilles géantes de la jungle, les huîtres aussi grandes que les mains, les gros plans d’insectes, etc. Il y a ce côté science-fictionnel de la nature qui permet un nouveau travail sur la perception… Je crois donc que l’on met mal l’accent en appuyant sur un pan exclusif du transcendantalisme. La question de la technique est bien plus spécifique au cinéma malickien.

Les mouvements d’eau, d’herbes, de plantes aquatiques renvoient au travail sur le mouvement de Tarkovski. Pouvez-vous me parler de ses principales influences, et notamment américaines ?

Je ne retiendrais pas le travail de Tarkovski en référence principale. En effet, il y a avant tout un corpus de films américains qui l’influencent visuellement au premier chef. J’en retiendrai quatre. Le premier est un film muet d’un émigré suédois, Victor Sjöström, qui s’appelle Le Vent (1928). Le vent y est figuré à l’écran par des magnifiques mouvements de poussière, de nuages et contient une scène où Lillian Gish, la grande actrice des films de Griffith, s’amuse avec des images stéréoscopiques dans une cabane en bois. On trouvera une scène similaire dans La Balade sauvage. Une seconde influence évidente est L’Intruse de l’Allemand F. W. Murnau (1930) où une jeune femme, venue de la ville, est un objet de rivalité amoureuse entre deux hommes au milieu des champs de blés et des moissons. Ce film inspirera fortement Les Moissons du ciel. Le troisième film est La Nuit du chasseur de Charles Laughton (1955), où joue aussi Lilian Gish…, et notamment le moment de la fuite des enfants sur la rivière avec cette magnifique séquence nocturne. Pendant toute la poursuite, on peut voir des plans au téléobjectif, je dirais presque « pré-malickiens », avec une toile d’araignée en amorce, ou bien un crapaud, une chouette occupant tout l’avant-plan et où le fil de la narration est provisoirement abandonné . Le dernier film qui me vient à l’esprit est celui de Nicolas Ray, La Forêt interdite (1957), dans lequel on retrouve également des plans « naturalistes » dans les Everglades proches de ce que fera Malick. Le personnage principal de ce film est d’ailleurs interprété par Christopher Plummer, l’homme qui jouera le capitaine Newport du Nouveau Monde. C’est, à mon avis, loin d’être un hasard.

Je ne retiendrais pas le travail de Tarkovski en référence principale. En effet, il y a avant tout un corpus de films américains qui l’influencent visuellement au premier chef. J’en retiendrai quatre. Le premier est un film muet d’un émigré suédois, Victor Sjöström, qui s’appelle Le Vent (1928). Le vent y est figuré à l’écran par des magnifiques mouvements de poussière, de nuages et contient une scène où Lillian Gish, la grande actrice des films de Griffith, s’amuse avec des images stéréoscopiques dans une cabane en bois. On trouvera une scène similaire dans La Balade sauvage. Une seconde influence évidente est L’Intruse de l’Allemand F. W. Murnau (1930) où une jeune femme, venue de la ville, est un objet de rivalité amoureuse entre deux hommes au milieu des champs de blés et des moissons. Ce film inspirera fortement Les Moissons du ciel. Le troisième film est La Nuit du chasseur de Charles Laughton (1955), où joue aussi Lilian Gish…, et notamment le moment de la fuite des enfants sur la rivière avec cette magnifique séquence nocturne. Pendant toute la poursuite, on peut voir des plans au téléobjectif, je dirais presque « pré-malickiens », avec une toile d’araignée en amorce, ou bien un crapaud, une chouette occupant tout l’avant-plan et où le fil de la narration est provisoirement abandonné . Le dernier film qui me vient à l’esprit est celui de Nicolas Ray, La Forêt interdite (1957), dans lequel on retrouve également des plans « naturalistes » dans les Everglades proches de ce que fera Malick. Le personnage principal de ce film est d’ailleurs interprété par Christopher Plummer, l’homme qui jouera le capitaine Newport du Nouveau Monde. C’est, à mon avis, loin d’être un hasard.

Est-ce que chez Malick l’acteur est secondaire par rapport au visuel ? Et quelle importance leur accorde-t-il ?

Leur importance ne peut pas être minimisée. La plupart des acteurs ayant travaillé avec lui répètent souvent qu’il les a énormément impliqués. Ce n’est pas un cinéaste alla Hitchcock, qui traite les acteurs comme du bétail. Et c’est indispensable. Un tel cinéma ne peut fonctionner que si les acteurs sont formidables. Et d’ailleurs, c’est valable pour la majeure partie des acteurs ayant joué avec lui, qui y ont généralement trouvé l’un de leurs plus beaux rôles. Richard Gere dans Les Moissons du ciel, Colin Farrell dans Le Nouveau Monde, et ainsi de suite. Un bon acteur, comme un bon script, c’est l’assurance pour Malick que l’aspect narratif du film, la fable, ne posera pas de problèmes, et que le spectateur aura donc toute son attention libre pour le travail novateur sur le spectacle et la perception. Qui va la lui demander, en effet ! Le choix d’une musique populaire, et donc rassurante (Mozart, Smetana), va dans un sens comparable. Si on le prend au pied de la lettre, on se demande bien ce que vient faire le 23ème Concerto pour piano de Mozart dans Le Nouveau Monde. Quel anachronisme ! Et ne parlons pas de Wagner… C’est sacrément gonflé. Mais il s’agit de proposer au spectateur des « poches de facilité perceptives », une espèce de fond moyen, presque cliché, sur lequel vont venir prendre place les saillances, sonores (on n’avait jamais entendu les bruits de la nature comme dans Les Moissons du ciel, qui a bénéficié du tout nouveau système Dolby Stereo) ou visuelles. La vraisemblance est secondaire.

Donc par ces acteurs, sa musique, il nous permet de faciliter notre regard et ainsi transmettre ces messages sensoriels de manière plus aisée.

Tout à fait. Et du coup le spectateur est disponible pour d’autre chose. Fondamentalement, Terrence Malick n’est pas un réalisateur expérimental et, tout comme Kubrick qui pense le cinéma comme un laboratoire de pensée, leurs idées ne peuvent ressortir que sur un fond figuratif et « plat » qui ne fait pas de difficulté en tant que tel. Si tout pose problème, si tout est disruptif, le spectateur est perdu et ne reviendra plus. Or Malick, ne l’oublions pas, travaille dans le cadre du cinéma hollywoodien mainstream. Et c’est un choix. Le public est donc très important à ses yeux. C’est le côté didactique de ses films. Et honnêtement, le but de Malick, comme tout artiste, c’est d’être vu. Cela va donc passer par des émotions connues et jouées par des acteurs connus ; pour la musique savante, c’est exactement la même chose et Malick préfère utiliser des « tubes » très accessibles, tonaux et mélodiques (ils sont légion dans Tree of Life). Cela nous permet de comprendre ces choix musicaux parfois déroutants. Et avec ce type de stratégie, on est toujours, comme je disais, au bord du cliché. Et c’est également valable visuellement. Il faudrait être de sacré mauvaise foi pour ne pas concéder le côté National Geographic de certains plans. Et Malick en a parfaitement conscience. Martin Sheen feuillette ce même magazine dans La Balade sauvage. Le côté neuneu, c’est le risque permanent de la stratégie sensorielle pariée par Malick. Mais on peut dire que c’est partie intégrante de son geste cinématographique : embellir la nature (avec l’aide de ses chefs opérateurs : Néstor Almendros, Emmanuel Lubezski), c’est encore contribuer à reconstruire la nature, à montrer que la nature est toujours une idée fabriquée, un artifice.

Dans La Ligne rouge et Le Nouveau Monde, il aborde – ce n’est peut-être pas un thème nouveau – encore plus le thème de la colonisation, de la conquête de la terre sauvage. Sean Penn décrit la guerre comme une simple conquête de terre. Comment voyez-vous cette ligne directrice abordée après quasiment vingt ans de silence ?

Dès La Balade sauvage et Les Moissons du ciel, ce thème est déjà posé. Et cela permet de casser l’idée qu’il y aurait un monde humain, technique, industriel d’un côté, et la nature de l’autre. C’est d’ailleurs très américain aussi, ce n’est ni plus ni moins que le bon vieux thème de la « frontière » cher à Frederick Jackson Turner et qui a fait les riches heures du western. Malick pense toujours en termes de passage, et la conquête en est un. Deux espaces a priori séparés ne le sont finalement pas et un passage s’établit entre ces deux univers. Par exemple dans Les Moissons du ciel, on a deux lieux bien distincts a priori : la fonderie et les champs. Sauf que ce qui relie Chicago aux champs, dans le film, c’est le train, objet technique à part entière qui vient grignoter cette frontière mobile entre les espaces, qui se révèlent tous les deux travaillés par une forme de technique. Pour moi ce n’est pas une question de colonisation mais une question d’absorption de la nature. Il y a une suite de trois plans très belle dans Les Moissons du ciel avec un épouvantail dans le premier, au début du jour, puis au second des saisonniers qui s’agitent dans un champ (un peu comme si l’épouvantail d’avant prenait bizarrement vie…). Et dans un troisième plan qui retourne le tout, le personnage incarné par Sam Shepard mange des grains de blé dans une sorte d’eucharistie panthéiste et immanentiste et devient une sorte d’épouvantail vivant. Et c’est cette idée qui est passionnante : qu’il faut prendre la nature en soi (ou Dieu, dans Tree of Life, qui est en nous, mais c’est assez spinoziste, Dieu sive Natura, cela revient au même… : pas de monothéisme top-down dans tout cela…) et non vouloir retourner à la nature, ce qui ne veut rien dire… Au début de La Balade sauvage, Martin Sheen trouve un chien mort et pose cette question : « Serais-tu capable de le manger ? » Dès le départ, l’idée de l’ingestion.

Et avec Tree of life, sommes-nous dans une continuité simple ou une montée en puissance venant ainsi briser la redite spirituelle de ces précédents longs métrages ?

Je n’en sais trop rien, Tree of Life m’a laissé sceptique. Si j’étais un peu pinailleur, je dirais que c’est un film raté, un « grand film malade » à la Truffaut. D’abord, ça ne pouvait être que raté. Il y a une telle ambition intellectuelle, une telle envie de se mesurer à Kubrick notamment, ça saute aux yeux et c’est décevant. Et puis, comme tous les projets que l’on traîne depuis longtemps, ça ne fait jamais de bon film C’est un peu comme Existenz de Cronenberg, par exemple, où il y a toute la panoplie du petit Cronenberg de poche et pas grand-chose à l’arrivée. Il y a un côté « cul cul la praline ». J’ai été très désappointé par le Big Bang et les dinosaures. Je ne sais pas s’il s’agit de naïveté (ce serait quand même surprenant…), de trop de prétention, d’un cinéaste débordé par l’ampleur de son sujet… Par contre, il y a un phénomène de continuité indéniable et il est logique que Malick aborde le sujet de la perception totale. On passe de la nature à l’univers. Pourquoi pas ? Soyons pinailleur, allez ! Pour moi, la partie « cosmique » de Tree of Life, c’est le dépliement un peu longuet des cinq dernières minutes, exceptionnelles, de L’Homme qui rétrécit de Jack Arnold (1957), où tout est déjà joué, ni plus ni moins. Mais Tree of Life présente néanmoins des phénomènes de rupture très intéressants, notamment dans la place accordée aux enfants, à la naissance, par rapport à ce que Malick avait fait jusque-là.

Il y a un nombre de thèmes abordés invraisemblable, la conscience et cette flamme entre les scènes, l’allusion maladroite entre le dinosaure et l’enfant.

Quel programme (rires) ! Tout à fait, c’est une espèce de codex fourre-tout. Je trouve que Malick réussit bien mieux avec un fond cinématographique, disons, « ordinaire ». C’est pour cela que, pour moi, ses deux films les mieux réussis sont Les Moissons du ciel, où le cadre narratif demeure tout à fait conventionnel, et Le Nouveau Monde, avec cette histoire de Pocahontas d’une mièvrerie profonde mais qui fait fonctionner le reste (la perception, toujours) par effet de contraste. Pour revenir au coup du dinosaure compassionnel, il faut diablement être frappé d’anthropomorphisme pour le voir. Et du coup, c’est tellement anti-malickien de penser quelque chose de pareil que ça me déconcerte. Trouver de la pitié dans un dinosaure, c’est le traiter comme un être humain. Cela ne colle en rien avec le geste malickien qui, au contraire, désanthropomorphise. Et ce genre de scènes, qu’on peut interpréter de manière si éloignée de ce que propose le reste du corpus de Malick, est bien le reflet du caractère déroutant de ce film.

Et cette omniprésence religieuse, « Dieu est dans chacun, Dieu est partout » vous a-t-elle agacée ?

Soit on a une lecture transcendentaliste de Malick (ce qui n’est pas mon cas) et on est habitué à un panthéisme presque païen avec une conception de la nature mystérieuse et une communion entre l’homme et le végétal, l’animal, le minéral. Et alors on ne peut être que perplexe devant ces apparences de monothéisme clinquant. Soit, comme moi, on a une autre vision de Malick, mais tout autant panthéiste, et on ressort tout aussi désorienté devant ce film qui saborde l’immanentisme foncier du geste malickien par un recours à des mots de type vertical et excluant (Dieu, l’Arbre de Vie, etc.) qui renvoie parfois à l’imagerie la plus conformiste de la doxa judéo-chrétienne (la flamme-chandelle, par exemple) en lorgnant aussi du côté d’une espèce d’influence new age (les retrouvailles des vivants et des morts sur la plage). Cela fait vraiment fond d’écran Windows… Ce conformisme vaguement béat me paraît très décevant, par rapport à un film comme La Balade sauvage qui proposait un discours sur la société autrement plus critique et déstabilisant. Mais c’était les années soixante-dix, on sortait des mouvements de contestation et de revendication de la décennie antérieure, et les temps étaient différents ! On retrouve, cela dit, le risque du cliché omniprésent chez Malick.

Il y a quand même des images sublimes, un cadrage magique, une valse interminable d’une beauté ahurissante.

Oui, mais c’est une suite d’imageries. Faire de l’imagerie à la place des images. Il y a un côté virtuose, regarder comme je sais bien filmer, monter et cadrer ; c’est pénible. Pour moi, c’est le film que Malick voulait faire pour avoir sa palme d’or. Il ne se renouvelle pas dans son travail sur la perception. Pour être méchant, on pourrait dire que Malick a été tenté de refaire, dans les scènes les plus visuelles et abracadabrantes, la fin de 2001 mais que pour faire encore plus fort, il l’a mise au début.

Après nous avoir parlé de la création du monde, ou peut il désormais aller ? Sa destruction comme Melancholia de Lars von Trier ?

Je n’espère pas ! De toute manière, le principe d’une grande œuvre, c’est que l’on ne peut l’anticiper. Si c’était le cas, Malick serait devenu Spielberg. Et puis comme disait Bergson, elle ne devient possible qu’une fois faite. Je sais juste que j’aimerais que Malick revienne à un peu plus de simplicité. Mais ça, c’est mon goût personnel de spectateur.

Un grand merci à Jean-Michel Durafour, sa dernière étude publiée chez PUF: « Jean-François Lyotard : questions au cinéma ».

3 commentaires

Super idée et super intéressant à lire Mr Ig ! Perso de Mallick, j’ai vu que son Tree of Life justement. Malgré sa mièvrerie j’ai globalement bien aimé le truc. Son côté planant justement, différent, bien que maladroit. Après, je sais pas, mais à la lueur de ce que ton intervenant dit là, et de ce que j’avais ressenti en voyant le film, j’ai comme l’impression que Mallick a voulu parler d’une certaine fin (ou faillite) du rêve américain. Avec ce père (Brad Pitt) qui lose (père son job, effraie ses gosses). Cette mère au foyer moderne qui déprime (Mothers Little Helper ?). Et cette bigoterie humaine mise en rapport (tourbillon) face à l’échelle des âges (univers, la nature, les dinosaures). Tout ça comme un tombé de rideau un peu gaga sur cette humanité-là. Occidentale. Américaine.

Sylvain

http://www.parlhot.com

Son dernier est très beau, il y a d’abord une image de bébé jouant dans l’herbe, dans une banlieue coquette avec sa petite maison en bois et le père dur et fort, et au fur et à mesure, les herbes envahissent le jardin, la maison de se délabre, le père se révèle faible, c’est la sauvagerie qui détruit le paradis de l’enfance.

2h20 quand même, mais c’est parce qu’il y a pas mal de stock footage de dinosaures et de poissons.

Exellente interview ! Je ne connais également que The Tree Of Life de Malick, et j’avais failli quitter la salle (ce que des gens ont fait d’ailleurs). Le film m’avait à la fois perturbé par sa photographie très proche de la perfection, avec des éclairages sublimes, des plans grandioses…mais bon sang qu’est ce que je m’étais fait chier ! Très contrasté donc.