Dans la famille des compositeurs-arrangeurs français, il occupe un fauteuil à part, laissé inoccupé depuis sa mort précoce en 2004, loin de chez lui, en terres hollywoodiennes. Avant cela, il aura été à la hauteur de son nom : ce Michel a œuvré pour pas mal de drôles d’oiseaux. Pierre Henry, Serge Gainsbourg, Prince, Polnareff ou encore Madonna sont tous passés dans son atelier, et c’est avec ce romantisme si typiquement français que Michel Colombier aura fini par devenir ce maitre-cordonnier français sans égal, à côté duquel les vies d’Alain Goraguer ou Jean-Claude Vannier deviennent subitement plates comme de l’Evian. Dix-sept ans après son dernier décollage, scrutons l’horizon pour retrouver son ombre mal chaussée.

Son long costume repassé le ferait presque passer pour un professeur d’histoire-géo. La scène est si unique, délirante, qu’on croit un temps à un choc intergalactique entre l’Ecole des fans de Jacques Martin et l’émission Soul Train de Don Cornélius.

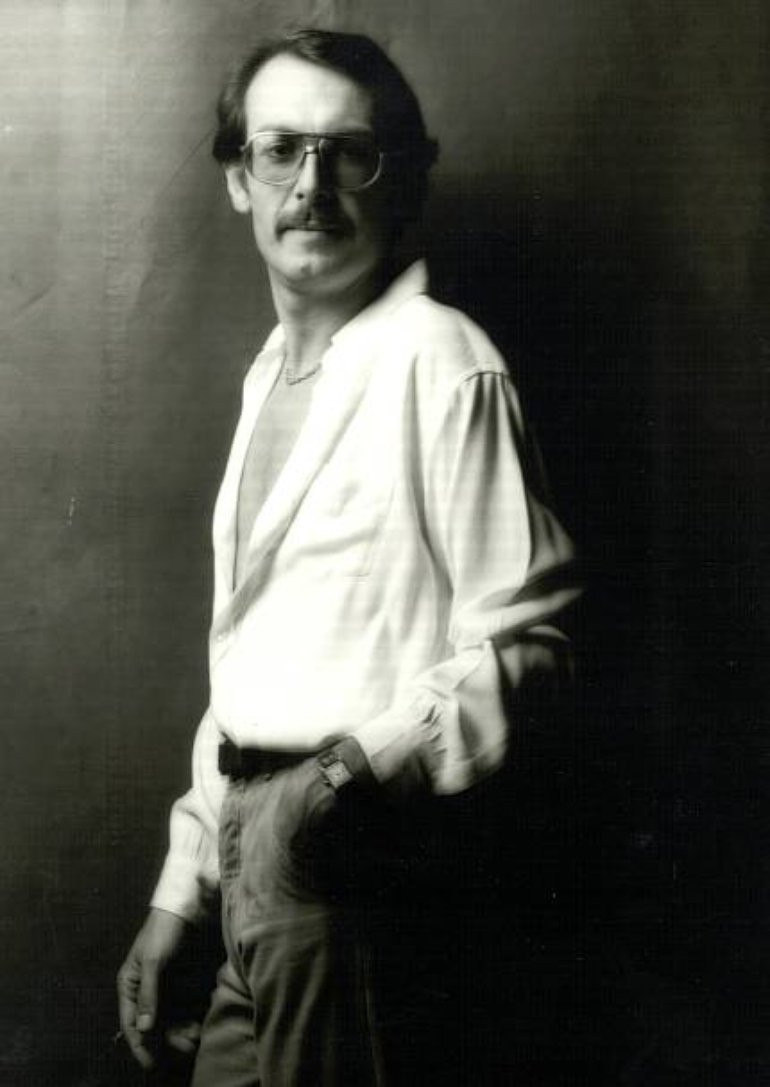

Derrière le grand échalas qui aurait parfaitement pu jouer les seconds rôles dans les moins mauvais films de Belmondo (Michel Beaune dans Le professionnel, par exemple), un orchestre typique des années ORTF, quand le service public français avait les moyens de ses ambitions. A ses côtés, sur sa droite, un noir américain rendu célèbre par ses participations aux très bouillants « In a silent way » et « On the corner » de Miles Davis. Le jazzman en question, c’est Herbie Hancock. Le blanc raide comme un linge à qui l’on aurait davantage confié sa comptabilité qu’un Fender Rhodes, c’est Michel Colombier. Un anonyme connu du milieu pour avoir sublimé de nombreux films majeurs du cinéma des années 70, mais qui jamais n’obtiendra les mêmes médailles que Francis Lai, Philippe Sarde ou Legrand. Sauf que hey, aucun d’entre eux n’a jamais joué avec Herbie.

Ce jour-là, nous sommes alors en 1978, à la télévision française, dans un programme nommé Cinemusic. « On va faire deux morceaux que j’ai spécialement écrit pour l’émission, le premier s’appelle Someday ». Ca commence comme ça, et ça dure dix-huit minutes. Dix-huit minutes de funk, avec parfois le pire de ce qu’on a pu par la suite reprocher à Hancock, notamment ses bavardages à cocottes-gourmettes en Fa septième, mais tout de même, de quoi impressionner quiconque aurait pu passer devant le poste en cette ère giscardienne. Si, à la même époque, vous aviez eu un correspondant américain de passage en France, celui-ci se serait certainement exclamé : « dude, who’s that fucking white guy ? »

De l’ombre à… l’ombre

Colombier, il faut croire qu’une partie de son destin était déjà lisible dans son nom. Et pour mieux comprendre la trajectoire du grand romantique quasi toute sa vie au second plan, on vous renvoie à la définition donnée dans le dictionnaire : « le colombier est destiné à l’élevage des pigeons pour leur consommation ou pour élever des pigeons voyageurs ». Ceux de Michel iront très loin et ça, on se doute que l’ancien élève du Conservatoire national de la musique n’en sait encore foutrement rien quand il s’en fait dégager après seulement 2 ans. Mieux que ça même : en 1961, on pense qu’il s’en cogne comme une partie de ping-pong sur ses bijoux de famille puisqu’il il a débuté son apprentissage de la musique à seulement 6 ans grâce à son père qui lui a rentré les disquettes contenant l’art de l’harmonie, du contrepoint et de la direction d’orchestre. La légende raconte qu’au même âge, le jeune Benjamin Biolay savait jouer un Mi.

Alors que d’autres auraient naturellement été vers le classique, Colombier tombe dans le jazz ; non seulement en joue, mais en arrange aussi. A même pas 18 ans, la panoplie est complétée avec une maitrise de l’orgue d’église, du chant grégorien et du trombone (retenez ça, c’est important pour la suite). Et c’est ainsi que celui qui fait déjà vieux avec sa calvitie naissante et ses lunettes à la Francis Heaulme tombe à la fin de son service militaire sur Michel Magne, compositeur déjà dans la place et qui le prend sous son aile, comme nègre officiel. « J’étais à Paris sans le sou, et un copain me téléphone pour me dire qu’on cherchait un pianiste répétiteur à l’Olympia pour le prochain spectacle de Magne se souviendra plus tard Colombier. Comme c’était le mois d’août et que tout le monde était en vacances, j’étais fou de joie ! Je me suis présenté à l’Olympia, Magne m’a demandé si je savais faire des arrangements, je lui ai dit oui. J’ai donc fait les arrangements pour le spectacle puis il m’a demandé si je voulais faire les arrangements sur les films qu’il avait à faire. À partir de ce moment-là, on ne s’est plus quitté ». Magne croule sous les demandes du cinéma ? Aucun problème, il y a l’autre Michel ! A même pas 30 ans, le voici lancé dans une fusée. On ne parle pas d’un Spoutnik, mais de ce vaisseau plein de thunes qu’est alors l’industrie musicale et qui vrombit pour les baby boomers.

« Je ne suis pas complètement un homme de jazz, ni de rock, ni de classique, mais un peu tout à la fois » (Michel Colombier)

Entre Magne et Colombier, l’idylle sous le manteau durera une année et un peu plus, jusqu’à ce que le premier Michel introduise le second à Eddie Barclay. En un bonjour, celui qui est né pendant juste avant la grande débâcle (1939 si vous avez séché les cours d’histoire) devient directeur musical des disques Barclay. Il n’y restera pas très longtemps, à peine le temps d’arranger le premier album anglophone d’Aznavour, produit par un certain Quincy Jones.

Mais son premier fait d’arme, le vrai, est un parpaing dans la banquise : « Messe pour le temps présent », accidentellement co-écrit avec Pierre Henry en 1967, et qui sonne la révolution du jerk électronique déglingué. De fait, toutes les orientations pop de l’album sont signées de ce jeune Colombier qui capte l’air du temps, le rétrécissement des jupes, la société de consommation en plein boom qu’on devine dans le difficilement regardable Erotissimo de Gérard Pirès, sorti deux ans plus tard.

Deux ans, c’est finalement le temps qu’il aura fallu à cette drôle de tige sur pattes pour se faire une place dans les carnets de l’ORTF, où il intervient désormais régulièrement, dans le rôle de l’homme-orchestre stimulant l’interlude des longs repas familiaux du dimanche. Et puis là, subitement, l’étoile Colombier va temporairement se faire absorber par un trou noir.

Initials MC

On n’écrit pas 100 musiques de film, quatre albums studio et 20 ballets par hasard. A défaut d’avoir une gueule, Michel a du talent. Assez pour en revendre aux autres, et notamment à Serge Gainsbourg, en recherche de nouveaux arrangeurs depuis qu’il a épuisé Alain Goraguer. Comme le carnet de commandes tourne à plein régime, on oublie parfois de le mentionner ; du moins tout le mérite reviendra à l’autre, mais de Harley Davidson (aux arrangements et au piano) à Elisa, Bonnie and Clyde, Je t’aime moi non plus ou le générique du film Si j’étais un espion, Colombier est là pour donner l’ampleur nécessaire aux coups de crayon, aussi géniaux soient-ils, de Gainsbourg. Point d’orgue d’une collaboration pas faite pour durer : la B.O. du Pacha [1], où Colombier imagine ce qui fera tout le sel du Requiem pour un con ; à savoir cette partie de percussions minimaliste qui annonce autant le début du rap que la mort des années 60 puis aussi, parce qu’on est bien parti, le suicide du duo formé avec le vampire aux oreilles décollées.

Comme Alain Goraguer, Jean-Claude Vannier ou Jean-Pierre Sabar, Colombier s’est fait sucer pas mal de notes par Serge Gainsbourg, bien heureux de trouver avec ces arrangeurs de génie autant de béquilles sur lesquelles se reposer. Après le sublimissime Manon aux arrangements de cordes plus beau qu’un mot d’adieu, et alors qu’il peine à s’imposer face à l’autre géant invisible qu’est Jean-Claude Vannier, Michel plie les gaules comme le Général.

Dans la dernière ligne droite des années 60, l’arrangeur devient officiellement musicien à son compte. La sortie d’un premier album solo inégal (« Capot pointu ») alternant comptines naïves à la Chapi Chapo sous LSD et vraies moments de beauté (Soleil, Du fond de mon lit) laisse alors espérer le début d’une « carrière » pour celui qui s’est souvent défini comme Cyrano dans la scène du balcon : « on connaissait mes musiques, mais on ignorait que j’en étais le compositeur ». Gainsbourg, sympa, a beau offrir deux textes un peu faiblards, le tout ronfle un peu et conforte Colombier dans le fait que ses utopies soixante-huitardes en peau de bête arrivent un peu tardivement. Pour le résumer autrement, « Capot pointu » est surtout trop rond, trop Barbapapa. « [Ce disque] a contribué à brouiller mon image confiera-t-il dans un entretien posthume de 2005, je ne suis pas complètement un homme de jazz, ni de rock, ni de classique, mais un peu tout à la fois. Un compositeur, peut-être idéaliste, qui essaye d’abolir les frontières, de susciter des rencontres entre des mondes qui, a priori, ne devraient pas se télescoper ». Pour éviter les accidents, Colombier le sait, il faut viser le ciel.

Les ailes du désir

Daft Punk, Justice, même Soulwax : tous les duos majeurs de l’électronique contemporaine vouent un culte quasi maladif à ce film de Brian de Palma. Planté au centre de Phantom of the Paradise, il y a ce nabot nommé Paul Williams, à la fois acteur faustien et compositeur de l’ensemble de la bande originale. Un bout de viande d’à peine 1 mètre 57 qu’on retrouvera quarante ans plus tard sur le « Random Access Memories » du duo français mais qui, avant ça, a marqué plus d’une rétine avec cette histoire spectorienne reprenant Le Fantôme de l’opéra en version glam, et où le double de Williams (Swan) va jusqu’à emmurer son poulain essoré dans un studio.

Quand sort en 1971 le deuxième album de Colombier, « Wings », le film de De Palma n’est même pas une idée sur un bout de papier ; et l’ombre de Paul Williams n’arrive même pas à ses pieds. Il vient tout juste de commettre son premier single Just an Old Fashioned Love Song et personne n’aurait l’idée de lui confier les clefs de la bagnole pour aller vers le succès hollywoodien. Ce sera pourtant, à rebours, l’un des grands héros de « Wings », sur les 3 minutes que durent Doesn’t anybody know et qui préfigurent à sa façon de ce que sera la grande chanson américaine des années 70.

Le comble, c’est que l’album a été enregistré en grande partie à Paris, mais qu’on y trouve l’un des castings les plus pléthoriques de tous les temps, avec notamment Jannick Top, Michel Portal, Jean-Luc Ponty, Eddie Louiss, Marc Chantereau, et un orchestre de plus de 50 personnes maniant violons, trompettes, bassons, trombones, flutes, clarinettes, etc. Une avalanche de moyens telle qu’elle serait inconcevable aujourd’hui et qui fait dire que le grand disque américain tant rêvé par Polnareff après son exil a déjà été composé avant même son départ. Et qu’on le doit à Colombier. « Wings », disque de démesure, anticipe le jazz-rock avant que le mot ne devienne une insulte, au point de devenir un disque d’école tant tout y est riche, juste, libéré de tous les carcans stylistiques. Comme on dit des grands albums, « Wings » sonne comme la musique d’un film qui n’existe pas. Plus tard, le titre Emmanuel deviendra le générique de clôture des programmes d’Antenne 2. Il a été écrit en hommage au fils de Colombier, mort à l’âge de 5 ans.

Si tel miracle a été rendu possible – étant entendu que ledit miracle tient au fait que cet album gargantuesque n’est jamais devenu culte en France – c’est notamment grâce à Herb Alpert. Trompettiste américain reconnu, on lui doit aussi la co-création du label A&M où Colombier atterrit par l’entrejambe de Petula Clark, qui a présenté Colombier à Alpert. Les deux ne se quitteront plus. Colombier explique : « Quand j’ai commencé d’écrire, je n’avais absolument pas de plan, j’ai juste laissé l’inspiration courir et les choses sont venues, un peu comme un puzzle. Et il s’est trouvé que grâce à la merveilleuse générosité de Herb Alpert, j’ai pu avoir un orchestre extraordinaire en qualité et en taille, avec des chœurs… ». Avec ses arrangements dignes à la Lalo Schifrin, ses cœurs rappelant parfois ceux du « Melody Nelson » de Gainsbourg et ses cordes qui auraient dû faire pleurer n’importe quelle statuette des Grammy, « Wings » s’avère être un bijou de groove qui aurait parfaitement eu sa place chez Stax ou Atlantic, et c’est à ce jour le sommet du versant pop de Colombier, cette masterpiece orchestrale que les fans de Sardou et Johnny regarderont comme les primates le monolithe de Kubrick. Signe que Colombier n’a rien compris – ou n’a rien voulu comprendre – aux codes du showbizness : son visage n’apparait que sur le back cover ; le devant étant illustré par Jean-Michel Folon. Trop loin, trop haut. Que faire, après ça ? Facile : retourner se planquer derrière des affiches de film.

Éternel second rôle

Comme Paul Williams, Colombier n’a pas vraiment le physique de l’emploi pour la décennie qui s’annonce. On n’ira pas jusqu’à revisiter l’histoire en affirmant que cette tragédie superficielle l’a éloigné du devant de scène ; ce serait même plutôt l’inverse. Elle va lui permettre tout au long des années 70, et encore plus après, de faire honneur à la phrase de Debussy affichée dans sa chambre de gosse, par son père : « Un artiste doit se mettre au service de l’art, et pas l’inverse ». Ca tombe bien, car l’industrie cinématographique française a besoin de soldats discrets, et dans cette guerre, Colombier sera sur tous les fronts. Après le fantasme d’une Amérique inexistante avec « Wings », l’arrangeur débute ce qui va devenir une véritable carrière de soundtracker : dès 1972, c’est Un flic de Jean-Pierre Melville avec Alain Delon qui lui permet de reprendre le dessus par le dessous, avec toute la mélancolie déjà devinée un an plus tôt pour le titre Emmanuel.

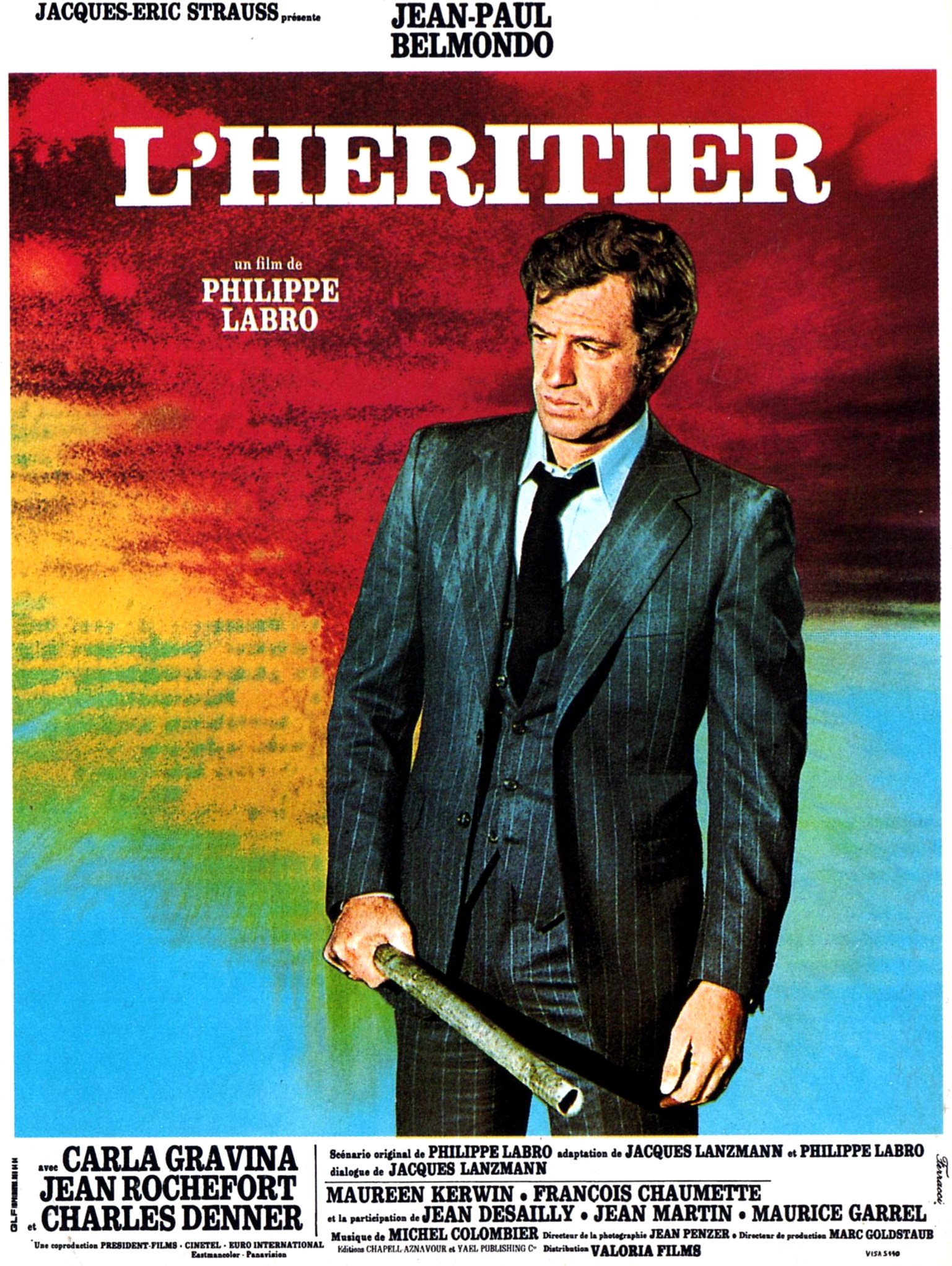

Dans la frénésie des partitions qui s’enchainent, le Français dit oui au quatrième film d’un journaliste-parolier-mogul Philippe Labro. C’est L’héritier, sorti en 1973, et où Belmondo campe le rôle d’un jeune milliardaire bronzé reprenant l’empire de presse à papa, décédé dans des conditions mystérieuses. Autant le dire : le temps n’a pas rendu hommage à ce nanar gaulois où Belmondo enchaine cascades sorties de nulle part, demi-viols de belles femmes blanches et séquences de torgnoles à légitimement déclencher des AVC chez tous les féministes. Un bon résumé de la carrière de Belmondo dans les années 70, certes, mais où surnage une musique divine qu’on pourrait comparer au Concorde. La bande-son imaginée par Colombier pour le film de Labro fait encore partie, aujourd’hui, des petits trésors cachés du patrimoine. Vaporeuse, groovesque, aérienne, très américaine dans ses arrangements, elle marquera l’oreille de futurs musiciens parmi lesquels Nicolas Godin de Air, qui m’explique cette passion intacte pour Colombier :« avec Jean-Benoit [Dunckel] on a commencé à s’intéresser à lui après sa période Gainsbourg. C’est au moment de l’enregistrement de l’album Talkie Walkie que je me suis souvenu de ce film découvert quand j’étais gosse, L’héritier, avec cette scène de gens marchant dans des débris d’avion, et dans laquelle on entendait un son de trombone qui passait dans une réverb. Ca m’avait fasciné ».

Dans la foulée, Colombier reste fidèle à Labro sur ses nouvelles tentatives filmiques, Le hasard et la violence (1974) et surtout L’Alpagueur (1976), où le couturier harmonique retrouve Belmondo pour un générique aussi puissant que celui de L’Héritier. La musique complète du long-métrage n’a, à ce jour, jamais été commercialisée [2].

En 1975, à l’âge de 36 ans, Colombier décide finalement de déployer ses grandes ailes vers les États-Unis, où une vraie carrière semble l’attendre, très loin des plateaux en carton-pâte de Maritie et Gibert Carpentier. « Salut les copains » semble-t-il dire, sans rancune, alors qu’il avait écrit le générique de l’émission quelques années plus tôt.

Une colombe à Hollywood

Même s’ils n’ont jusque là jamais vraiment travaillé ensemble, les deux Michel vont dès lors partager plus qu’un prénom. Colombier et Polnareff, deux Français trop à l’étroit dans un si petit pays pas prêt pour leurs grands talents, ont décidé à quelques années d’intervalle de tenter le grand saut vers Hollywood. La promesse d’une plus grande reconnaissance, de plus grands moyens, la garantie de côtoyer les meilleurs ; tout les ingrédients sont réunis pour un échec. Commercial, du moins.

Exilés dans la cité des anges, les deux Michel ne vont pas tarder à se trouver. Les voilà installés dans ce qui est alors le climax de la ville californienne, en pleine mutation sous UV, au cœur d’une industrie surpuissante d’où sortent tous les jours des productions où il y a autant de notes que de zéros sur les carnets de chèque. De son côté, Polnareff débute d’abord avec son grand album chez Atlantic, « Fame à la mode », intégralement chanté en anglais, puis avec sa ritournelle disco pour le film Lipstick. Colombier, pas à la traine, s’est occupé des arrangements pour orchestres sur le « Even in the quietest moments » de Supertramp, signé sur le label de son best friend Herb Alpert. On est concrètement loin des débuts avec Pierre Henry et consort.

Dès 1978, les deux se trouvent une première fois sur la grande autoroute californienne. Ce sera pour l’album « Coucou me revoilou », où Colombier produit et arrange le titre éponyme, aussi funk qu’il est maladroit. Et tout cela s’entend hélas par ricochet sur le troisième disque solo de Colombier, publié l’année suivante sous le nom de « Michel Colombier », avec un casting aussi dingue que l’album est fretless. Herbie Hancock au mini Moog (!), Lee Ritenour aux guitares, Jaco Pastorius à la basse et le London Symphony Orchestra n’y feront rien : le jazz funk pour blanc semble déjà terriblement daté, à peine bon pour être joué dans les ascenseurs vers les salles de sport de Beverly Hills. Avoir les meilleurs ne suffit pas toujours.

Sur un air de persiste et signe, Colombier et Polnareff décident de secrètement relâcher la pression sur un album récréatif où leurs noms n’apparaissent pas. C’est « Ménage à trois », publié en 1980, et où Colombier devient Michael Dove, et Polnareff, Max Flash. Sur-côté chez les diggers pendant toutes ces années où il fut introuvable (et vendu à prix d’or sur Discogs), l’objet possède malgré tout un charme certain ; ne serait-ce que parce qu’il est touchant d’entendre deux provinciaux arrivés au sommet tentant de faire du Earth Wind & Fire alternatif avec la crème des requins de studio de L.A.

L’amour de Colombier pour la musique noire, au moins, ne s’est jamais démenti. Et c’est sans doute pour cela qu’on le retrouve également sur l’album « Rise » d’Herb Alpert où il intervient sur 2 titres dont le très funk 1980, qu’il orchestre et où il joue des claviers et du synthé. Plus étonnant encore : grâce à son carnet d’adresse désormais plus américain que français, Colombier peut désormais se frotter au plus grand, du moins commercialement parlant. Paul Anka, Barbra Streisand, même Julio Iglesias ; qu’on nous excuse cette référence aux sombres heures de la collaboration, mais Colombier est désormais partout. Même chez Prince, puisqu’il travaillera sur la bande originale du film Purple Rain de qui vous savez. « Je crois que cela a été un peu comme une carte de visite vis-à-vis des noirs » avouera-t-il plus tard. A ce stade, Michel Colombier semble arrivé au point G industriel. Tout au long des années 80 puis 90, il sera crédité au générique de nombreux films américains dont très peu ont traversé l’Atlantique sans couler. Cruel signe du destin, le nom de son avant-dernière bande-son, en 2002, pour le réalisateur et accessoirement mari de Madonna : A la dérive.

« Colombier était à l’image des grands décorateurs qui refusent de faire systématiquement le même intérieur ». (Nicolas Godin, Air)

Air France

A force ne plus apparaitre nulle part, et peut-être parce qu’il s’est oublié dans de grandes productions sans sentiments, Colombier s’est, au début des années 2000, auto-effacé. Son nom, en France, n’évoque plus rien à la jeune génération. Étonnamment, on le retrouve malgré tout sur le « American Life » de Madonna, 2003, où Colombier supervise tous les arrangements de corde. On pourrait presque dire qu’il s’agit du disque le plus français de l’Américaine, puisque Mirwais est aussi omniprésent, à la production, aux programmations et aux guitares. Pour un résultant moins probant que sur « Music », sorti trois ans plus tôt.

Au crépuscule de sa vie, Colombier, désormais bien installé dans sa vie californienne au point que certains tomberaient de leur chaise d’apprendre qu’il vient d’ailleurs, aura des nouvelles du pays, une dernière fois. On doit d’abord ces retrouvailles à Chassol qui, de passage à Santa Monica, vient chercher chez l’arrangeur quelques conseils sur le film scoring, puis aux membres d’Air, et à Nicolas Godin particulièrement, qui s’est souvenu du « traumatisme » de la bande-son de L’Héritier, quarante ans plus tôt. « Quand on a débuté l’enregistrement de l’album Talkie Walkie à Paris, en 2003, j’ai repensé à ce son de trombone m’explique-t-il au téléphone. J’en ai parlé à Marc [Tessier Ducros, co-fondateur du label Record Makers avec Air, Ndr] qui m’informe que, à ma grande surprise, Michel Colombier est encore en vie. C’est comme ça qu’on décide de prendre contact avec lui. Deuxième étonnement : il s’avère que Colombier est non seulement la personne la plus joignable du business, mais aussi la plus formidable. Quelqu’un de très professionnel. Il a commencé par écouter la musique, qu’on lui a envoyé, puis a donné son accord en retour. Du coup, arrive ce jour où l’on débarque à Los Angeles, on sonne chez lui et il nous accueille dans sa maison-studio où régnait une sérénité incroyable. Et c’était d’autant plus frappant qu’à la même époque j’avais très angoissé par tout le succès qui entourait Air. Quand j’ai vu Colombier dans cette maison, j’ai eu limite envie de me coucher par terre et qu’il m’adopte ! C’est après cette rencontre que j’ai décidé d’arrêter de me prendre la tête ; cet homme avait des vibrations très positives ; on se sentait bien en sa présence. La plus grande preuve de son honnêteté musicale, c’est de s’être mis au service de notre musique. Il ne voulait pas faire du Colombier, et pour moi c’est à l’image des grands décorateurs qui refusent de faire systématiquement le même intérieur ».

Effectivement, bien malin celui qui pourrait déceler la moindre trace de l’ancien collaborateur de Michel Magne sur l’excellent quatrième album des Versaillais. Connaissait-il Air, au moins ? « Impossible à dire. Il avait l’air très coupé de la France dit Godin, visiblement heureux que quelqu’un s’intéresse au grand oublié des studios français. Colombier pour moi, c’était un souvenir d’enfance, quelqu’un dont je n’avais jamais cherché la trace, mais dont je me souvenais de ce son de trombone. Et quelque part… cela aurait dû rester un fantasme, parce quand j’ai vu Michel en studio reproduisant ce son dont il se souvenait très bien, eh bien… je n’ai pas trouvé ça génial. Du coup, on ne l’a même pas mis sur l’album. Et lui, toujours aussi professionnel, ne nous en a pas tenu rigueur. C’est pour cela que sa mort m’a choqué : j’étais convaincu que lorsqu’on avait atteint un tel niveau de zénitude, on était à l’abri de tout ».

Effectivement, bien malin celui qui pourrait déceler la moindre trace de l’ancien collaborateur de Michel Magne sur l’excellent quatrième album des Versaillais. Connaissait-il Air, au moins ? « Impossible à dire. Il avait l’air très coupé de la France dit Godin, visiblement heureux que quelqu’un s’intéresse au grand oublié des studios français. Colombier pour moi, c’était un souvenir d’enfance, quelqu’un dont je n’avais jamais cherché la trace, mais dont je me souvenais de ce son de trombone. Et quelque part… cela aurait dû rester un fantasme, parce quand j’ai vu Michel en studio reproduisant ce son dont il se souvenait très bien, eh bien… je n’ai pas trouvé ça génial. Du coup, on ne l’a même pas mis sur l’album. Et lui, toujours aussi professionnel, ne nous en a pas tenu rigueur. C’est pour cela que sa mort m’a choqué : j’étais convaincu que lorsqu’on avait atteint un tel niveau de zénitude, on était à l’abri de tout ».

A la sortie de l’album, Nicolas Godin préviendra Colombier d’un concert en préparation à l’Hollywood Bowl avec un orchestre symphonique. « Je lui ai envoyé un mail pour lui dire qu’on allait jouer ses arrangements, et que ce serait un honneur qu’il soit là. Sa réponse, charmante, m’indiquait qu’il venait d’apprendre qu’il était malade, qu’il ne lui restait que quelques semaines à vivre. J’ai toujours nos mails quelque part sur mon ordinateur ». Ce sera la dernière production signée Colombier. Il décède le 14 novembre 2004 chez lui, des suites d’un cancer, « par une nuit paisible et magnifiquement claire, avec les étoiles brûlant intensément dans le ciel » comme l’indiquera le communiqué publié par la famille. Ainsi se termine cette histoire débutée à Lyon et terminée à Hollywood, plus belle qu’un film. Enfin, pas exactement.

Après sa mort, c’est justement un vieux film signé Colombier qui vient perturber le clap de fin. Dans son testament, le compositeur a décidé de léguer tous ses biens à sa dernière épouse (Dana Ko) et leurs deux filles, au détriment de quatre autres enfants issus de précédentes unions. La bataille devant les tribunaux durera plus de dix ans, puis se soldera le 27 septembre 2017 par un désaveu pour les plaignants.

Juridiquement, on ne sait pas, mais musicalement, Michel Colombier sera mort sans laisser de véritable héritier.

[1] L’album a été réédité en 2018 chez We Want Sounds : https://sergegainsbourgmichelcolombier.bandcamp.com/

[2] Mais on peut l’écouter intégralement sur Spotify.

20 commentaires

nous on s’aime.le bonheur.les desperados.les wekk-end. accompagné par l’orchestre-

» DO IT » & crève a la bonne heure sans decalage horreur!

Toujours aussi rigolo!

i’m prince jammy from Zion,

Merci Merci Merci !!

y’a tati en tutu qui turtututue tjrs inefficaSSe, pov’ NUL de chez pas quoi faire de ses 10 dites.

B.O « Le trésor des Iles chiennes » par MKB

https://www.youtube.com/watch?v=6K8GFRXnpwE

on s’enmmerde! avec des bévus de ragout , old kill the fast!

Superbe article! Ça me rassure de me dire que ça va être chaud dans les maillots de bain de la mort !!! Pass que Michel une fois mort ne peut plus faire son job mélancolique du coup shooka s’inquiète : et si la mort était un truc de complotistes qui le sait même pas un peu comme dans les vacances de l’amour genre, ou les acteurs sont en fait des vrais humains déguisés en peigne touffes! Bref je sais vous mais moi je me ferais bien un blinis à la pêche arghhhh

Je me permets si tu permets choucas de te répondre j’ai trouvé que tu allais trop loin et que tu avais franchi la ligne blanche de la raison ce que tu dis n’est pas faux mais l’inverse ne serait pas pour autant falsifiable la vie vois tu es semblable à un vol de tourterelles brûlées vives Tu sais choucas j’aime la vie comme on aime la Tourtel mais je te le dis sans pusillanimité n’oublie jamais d’aimer n’oublie jamais de chercher dans le regard de l’autre cette étincelle qui te rappelle Que tu gagne moins d’argent que lui et que la vie par conséquent ne mérite pas d’être vécue je t’embrasse ma choucas prends soin de toi et de tes proches et mouche toi dans ton coude si tu en as

Il a aussi était l’auteur du generique de

DIM DAM DOM (sur Capot pointu) inoubliable petit bijoux pop

Merci pour cet article

j’habite hetr0nville, je m’y bat chaque soir,les kebabs ont soif, les chiens grillent,

hé: sods!je te tiens par les larmichettes!

therealanthonydelon

hiii hii ‘rockeurs/hipsters’ hihihi nicoletta olympia accompagnée par colombier, magne, bouchety,

FEELGOOD’s SPACE INDUSTRY