Après 74 années terrestres passées à chanter dans une langue compréhensible de lui seul, le Japonais s’est éteint après être devenu un contrepoint au rock américain à lui tout seul. L’occasion pour l’auteur de ce papier de revenir sur ses souvenirs de Suzuki, le motto de CAN.

Pour quiconque a grandi dans les années 90, outre la révolution du grunge, les premiers baladeurs MP3 et l’omniprésence insupportable de Noir Désir à la radio, il y avait les médiathèques municipales. Des endroits plus vraiment fréquentés de nos jours, et dans lesquelles les étudiants (chiants) pouvaient se rendre pour potasser pendant que d’autres (pauvres) goutaient aux joies du CD-R en empruntant chaque semaine les disques de leur choix pour les copier-graver à domicile. Une fois la jaquette imprimée sur un papier au grammage exigeant, l’illusion était alors presque parfaite : dix ans avant l’arrivée du piratage illégal et de Napster & co, on pouvait étirer sa discothèque en largeur à moindres frais. Et c’est ainsi que je suis tombé sur le « Tago Mago » de CAN, cet album à la pochette hésitant entre le champignon de bombe atomique et un fumeur de joint façon test de Rorschach.

Pour quiconque, encore, a découvert le rock à rebours, c’est-à-dire après les grandes heures, tomber sur « Tago Mago » c’est effectivement soit l’équivalent d’une déflagration de Plutonium, soit d’une première bouffée de THC. A côté de ce qui reste l’album le plus connu et adoré dans la discographie de CAN, n’importe quel disque semble si ce n’est fade, du moins terriblement normal, codé, sketchesque. On pourrait, si l’on avait le temps, évoquer le solo de guitare soudain de Michael Karoli sur Paperhouse, les roulements de batterie hantés de Jaki Liebezeit sur Mushroom ou encore toute l’étrangeté d’Augmn qui rappelle qu’Irmin Schmidt n’a pas été l’élève de Stockhausen pour rien. Mais le lien viscéral entre tous ces pas de côté, c’était ce chanteur japonais débarqué à Cologne au milieu des années 60, découvert par CAN sur un trottoir de Munich où il chantait déjà ses borborygmes qui deviendront plus tard de puissants mantras, le temps de trois albums et demi.

L’amour dure trois ans

Pour quiconque, enfin, a déjà tenté de comparer CAN au Velvet Underground, raccourci un peu fainéant semblable au rangement de CAN dans la simple catégorie krautrock, il faudra rappeler que la furie dont fit preuve Suzuki en live dépassait de loin la simple morgue de Lou Reed, plutôt limité vocalement. Si comparaison n’est pas raison, il aurait plutôt fallu imaginer Iggy Pop braillant très fort depuis un Boeing Chinook sur des populations ne pipant que dalle à ses imprécations pour se faire une idée assez juste de l’impact de Suzuki sur la discographie de CAN, de « Soundtracks » (1970) à « Future Days » (1973). Trois petites années qui seront nécessaires à la construction d’un mythe.

« Quand il a quitté le groupe en 1973, ca a été un choc pour tout le monde. » (Irmin Schmidt)

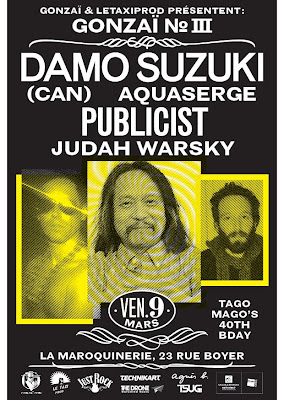

Jamais, dans l’histoire du rock, un chanteur ne réussit à imprimer sa marque quand bien même personne ne comprenait rien à cette langue quasi tolkenienne inventée de toute pièce pour l’occasion. L’explosion d’une supernova à l’autre bout de la galaxie, une panne de machiner à laver ou la couleur des briques du mur de Berlin ; Damo aurait finalement pu chanter n’importe quoi que l’auditeur, fasciné par ces mots inconnus, n’aurait pas vu la différence. « Avec lui, on n’a jamais évoqué le langage qu’il avait inventé, on le laissait faire, témoigne aujourd’hui Irmin Schmidt, c’était sa façon de s’exprimer et de s’intégrer dans le groupe ». Comme chez Beigbeider, l’amour durera trois ans. Et puis l’étoile fuyante reprendra sa route, ailleurs, tout au long d’une discographie elle-même difficile à décrypter. Un retour presque dix ans après la séparation d’avec CAN, cette fois avec Dunkelziffer, quelques disques solos sous les radars avec le Damo Suzuki’s Network, rameutant des musiciens autour de lui selon les opportunités, un excellent EP live avec Minami Deutsch. Et puis cette soirée à la Maroquinerie avec Aquaserge, en 2012, lors d’une soirée Gonzaï.

« I like small things »

S’il était dur à comprendre, Damo Suzuki était facile à contacter via internet. C’est ainsi que voilà douze ans, nous nous mîmes en tête de l’inviter sur une soirée, à la Maroquinerie, pour un show improvisé avec les tueurs d’Aquaserge. Minimal dans ses réponses, le Japonais cosmique avait répondu « yes » quand on lui avait proposé une somme dérisoire (500 €) pour venir secouer les murs. Arrivé à l’aéroport l’après-midi même, Damo était resté dans son coin dans les loges, refusant poliment d’évoquer le passé commun avec CAN. « Tago Mago, c’est aussi vieux qu’Yves Montand« , dira-t-il. Comme si le passé n’avait pas d’importance, comme si chaque chanson ou collaboration n’était qu’un passé vers un chemin dont lui seul semblait connaitre la destination.

Pas de répétition, pas de balances. Impossible, à quelques minutes de sa montée sur scène, de savoir à quoi s’attendre. Le show, d’une maitrise totale, donna l’impression d’assister à un tour de magie entre musiciens ne s’étant même pas concertés derrière le rideau. A 62 ans, Damo Suzuki pouvait encore légitimement revendiquer le titre de chanteur le plus imprévisible au monde. Aussi, on ne fut pas surpris d’apprendre au réveil, après l’avoir hébergé pour la nuit et lui avoir demandé ce qu’il aimait au petit-déjeuner, que Suzuki aimait « les petites choses ». Des mini croissants, peut-être. A moins que le Japonais carbure aux poussières d’étoile ?

Douze ans après les faits, et plus de vingt-cinq après l’avoir entendu pour la première fois sur le lecteur CD d’une voiture pourrie grâce à la médiathèque du coin, voici ce qu’il me reste du souvenir de Damo Suzuki. Un petit bonhomme humble et perché qui aura lutté toute sa vie, à la fois contre des origines qui ne le prédestinaient pas à influencer jusqu’à John Lydon (le chanteur des Sex Pistols proposera ses services à CAN pour le remplacer), mais aussi cet être insaisissable jusqu’au bout. « Quand il a quitté le groupe en 1973, ca a été un choc pour tout le monde conclue Irmin Schmit. Nous avions déjà prévu une tournée en Angleterre avec lui, et subitement, il a posé le micro et nous a dit : ‘’je pars’’. Pour lui, c’était définitif ». Le second départ, encore plus définitif, aura finalement eu lieu ce 9 février, après que le chanteur ait réussi à survivre à deux cancers.

Alignement des planètes ou simple coïncidence, cette disparition coïncide avec la publication imminente du premier live officiel de CAN avec Damo Suzuki, capté le 12 mai 1973 à l’Olympia. Cinquante ans plus tard, son chant flotte encore dans l’espace sans qu’on ait encore réussi à comprendre ce que cet extraterrestre cherchait à nous dire.

CAN // Live in Paris 1973 // Sortie chez Mute le 23 février

https://mute.com/can/live-in-paris-1973

5 commentaires

j’aime ma banque d’agen

apres avoir mang& d tacos avec yuki sommes aller entendre publicist dans les hauts de barcelona, la veille damon au port calle

pays basque 25°

petits microbes comment a etait ta seins valentin day massacra

les sales gueules de cheminots allez voir en corée du chrorne