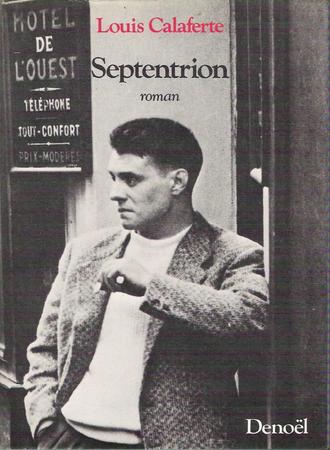

Je crois que c’est dans une interview de Lelo Jimmy Batista (Noisey) que j’ai vu passer pour la première fois ce titre : Septentrion. Un mot recherché, conscient de sa superbe et s’en drapant à l’envi, menton haut et regard fier. Un mot qui aurait pu être le nom ampoulé choisi par un groupe prog-rock tout pété des années 70 pour sortir une poignée d’albums gênants à base de prophéties zodiacales et d’esprits de la quatrième lune. Heureusement, non. Derrière cet intitulé hyperboréen, il y a plutôt un livre. Et pas une bavasserie à la Beigbeder, hein. Un bouquin âpre, brut, sauvage, signé d’un auteur, Louis Calaferte, qui l’est tout autant. Un véritable point cardinal de la littérature française du XXe siècle, c’est vrai – si seulement les boussoles savaient encore indiquer le nord.

Ce livre extrait des ténèbres

Écrit durant quatre ans « avec un 22 long-rifle à côté », Septentrion a connu un destin pour le moins contrarié. Certes, Calaferte ne s’est pas plombé le cerveau au beau milieu de sa rédaction, certes, les pages du bouquin n’ont pas été laquées de poison façon Le Nom de la Rose, mais niveau déveine, la cote est tout de même assez haute. Ainsi, le jour même où Calaferte a apposé le point final à son manuscrit, l’éditeur René Julliard, qui a suivi le projet depuis ses prémices et devait en chapeauter la sortie, passe l’arme à gauche. C’est ballot mais c’est pas tout. Quelques mois plus tard, à peine imprimé, Septentrion est interdit à la vente par le ministère de l’Intérieur, jamais en retard d’une imbécillité crasse. L’épigraphe de Septentrion prend dès lors une signification nouvelle, ironique : le « livre extrait des ténèbres » est contraint à y retourner, une censure qui durera vingt-et-un ans. Motif invoqué : la « pornographie » du livre – prétexte toujours pratique quand on ne sait pas quelle rage invoquer pour tuer le chien. Une combine qui fonctionne d’ailleurs à tour de bras durant les années 60, pour exclure de la même manière Bataille, Burroughs, Guyotat ou même, un temps, la Barbarella de Forest. Mais c’est aussi, très certainement, le propos libertaire et anarchisant de Calaferte qui fut peu du goût des chatouilleux censeurs à croix-de-Lorraine. C’est sûr que ça aurait aisément secoué la petite bourgeoisie gaulliste et proprette, cette prose qui se soucie si peu de la morale bon-teint ou du respect des civilités.

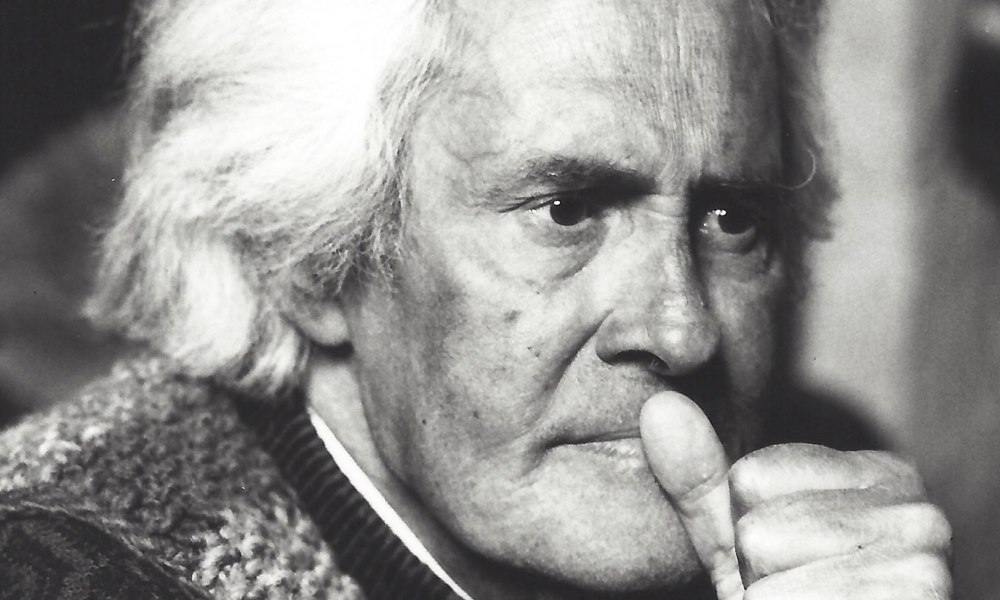

« Quand on lit Homère, on ne sait pas à quoi il ressemble, on lit le texte. Aujourd’hui, on nous raconte que Shakespeare n’a peut-être pas écrit ses pièces, c’était peut-être Alphonse Durand mais on s’en fout. Seule l’émotion de la création compte. »

Il y a deux choses qu’on ne reprochera jamais à Septentrion de manquer : d’intensité et d’intransigeance. Septentrion ne mégote pas, ne joue pas la demi-mesure ; il remplit tout l’espace, foisonnant, féroce, empoignant le lecteur par le col avec une langue inouïe, la virulence de ceux qui parlent d’en bas et ont acquis leur culture au forceps. Dès les premières pages du bouquin, Calaferte se dépeint saisi « d’une rage de lecture [le] tenant continuellement sous pression » : assis sur le siège des chiottes de l’usine, il y dévore livres et feuillets, jusqu’au plus médiocre opuscule, « comme s’ils devaient nécessairement [lui] livrer la clef de [lui]-même. Et la serrure avec ». La littérature comme moyen frénétique de s’« enlever au monde de la détresse », de s’arracher à sa condition – d’immigré, d’ouvrier, voire d’être humain ; la recherche d’une élévation conciliant la sainteté de l’art et la démence de l’homme.

D’après une histoire vraie

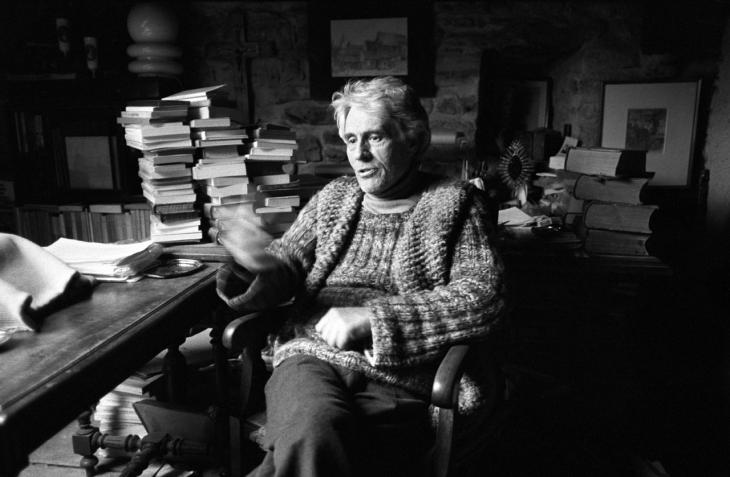

Chronique résolue et fragmentée, riche en digressions, de ses années de bohème lumpenprolo à la jointure des années 40 et 50, Calaferte en profite pour fouler aux pieds le mythe du hobo romantique. Artiste maudit, oui, il en est, et le revendique avec orgueil, mais pas question de dépeindre ce tableau-là avec des couleurs mensongères, bien au contraire. Avec son verbe emporté et fouaillant, il plonge au cœur du sordide de ses errances, de ses mois à faire le gigolo pour une rombière nympho à ses angoisses de sans-abri aux poches et au ventre vides. La bohème, la vraie, n’est jamais enviée que par les bien-portants en mal d’aventure, qui n’en subissent jamais les affres. Aucun chic, aucune glorification là-dedans. Ni dans son caractère, qui se révèle entre les lignes plein d’envie, de voyeurisme, de mépris ou d’insolence. Ni dans ses avatars : les cambuses miteuses, les logeurs acerbes, le corps endolori, le cerveau plombé, l’isolement, les tafs stupides qui mènent nulle part, les anciennes connaissances à qui on va taper du fric, les hallucinations, les regards inquiets, tout y est, en détail, presqu’en relief. « Ma vision de la littérature, du fait d’écrire, dira Calaferte peu avant sa mort, c’est d’explorer la seule chose qu’on puisse un petit peu connaître : soi-même. » Pas pour rien si son mentor en littérature, au moment de son premier ouvrage Requiem des innocents en 1952, fut Joseph Kessel.

Calaferte, c’est du Miller ayant grandi entre Saône et Rhône, du Céline sans l’antisémitisme, du Cendrars moins mytho, du Hyvernaud plus cabré, du Bukowski en plus mystique.

Comme le concédait John Dos Passos à Blaise Cendrars à la fin des années 20 : « Vous avez en France un genre littéraire que nous ne connaissons pas aux États-Unis, c’est le grand reportage à la Victor Hugo ». Le gonzo développé ensuite par les amis ricains n’est jamais qu’un prolongement de cette référence initiale – emballé avec plus de fureur, de fracas et de publicité, certes, mais l’esprit est semblable. Aucun complexe à avoir pour nous autres, grenouilles du vieux monde, donc. Et Septentrion, c’est tout ça, rassemblé : du grand reportage, du témoignage gonzo, de la littérature, des choses vécues et pensées. Et plus encore, au-dessus de tout ça, c’est écrit noir sur blanc, « un tribunal intime devant lequel [il se] serai[t] [lui]-même assigné à comparaître. Afin de mieux [se] tourner le dos. » Septentrion, c’est un réquisitoire cru, sans pudeur, ni faux-semblants ; presqu’un exorcisme, une expiation d’on ne sait quel péché, peut-être celui d’avoir voulu désirer au-delà de sa première assignation.

Dès lors, dans cette empoignade avec le monde, avec le verbe, avec soi-même et ces années de « Fils aîné de l’Insouciance », aucune impasse. Ce qui peut expliquer, en un sens, son traitement du thème récurrent de la femme, leitmotiv sexuel, présence continue qui n’opère que sur le registre du dévidoir à fantasmes, de la proie potentielle. Certaines lignes ont de quoi faire froncer un sourcil par leur monomanie de salaud libidineux. Mais ce qui se passe entre les cuisses puis les neurones de l’auteur n’est qu’à l’aune brutale, tendue, excessive, de ses autres frustrations. Septentrion, c’est un livre du désir et de la faim, dirigés vers trois sortes de nourritures, toutes essentielles et obsessionnelles : charnelles – on l’a dit – mais également intellectuelles et, contingences du corps obligent, alimentaires. Le plus souvent, sans exutoire possible : pépées inaccessibles, livres pas encore écrit, estomac sonnant creux. Dans Septentrion, Calaferte est un nouveau Tantale, mal aiguillé et aiguillonné sans cesse, d’où ce « délire d’attente [qui lui] monte aux lèvres à tout moment, bave fluorescente ».

Dès lors, dans cette empoignade avec le monde, avec le verbe, avec soi-même et ces années de « Fils aîné de l’Insouciance », aucune impasse. Ce qui peut expliquer, en un sens, son traitement du thème récurrent de la femme, leitmotiv sexuel, présence continue qui n’opère que sur le registre du dévidoir à fantasmes, de la proie potentielle. Certaines lignes ont de quoi faire froncer un sourcil par leur monomanie de salaud libidineux. Mais ce qui se passe entre les cuisses puis les neurones de l’auteur n’est qu’à l’aune brutale, tendue, excessive, de ses autres frustrations. Septentrion, c’est un livre du désir et de la faim, dirigés vers trois sortes de nourritures, toutes essentielles et obsessionnelles : charnelles – on l’a dit – mais également intellectuelles et, contingences du corps obligent, alimentaires. Le plus souvent, sans exutoire possible : pépées inaccessibles, livres pas encore écrit, estomac sonnant creux. Dans Septentrion, Calaferte est un nouveau Tantale, mal aiguillé et aiguillonné sans cesse, d’où ce « délire d’attente [qui lui] monte aux lèvres à tout moment, bave fluorescente ».

Ça donne des pages gonflées comme des zeppelins en pleine bandaison proclamant « THE WORLD IS OURS » ; des pages portées par un souffle indéniable, à la fois sec et lyrique, affirmant un farouche refus du pli. Après tout, « il n’y a pas de mesure à la mesure des mots. Il ne viendrait à personne l’idée de mettre un frein à la clarté nue de midi en été. Les mots. Silex et diamant. » Calaferte, c’est du Miller ayant grandi entre Saône et Rhône, du Céline sans l’antisémitisme, du Cendrars moins mytho, du Hyvernaud plus cabré, du Bukowski en plus mystique. Un sacré bestiau, quoi. On l’imaginerait mal aujourd’hui s’asseoir chez Ruquier ou Ardisson, lui qui dans son journal qualifiait la télé de « poubelle des pouvoirs », d’« instrument d’émasculation […] faite pour que vous restiez des imbéciles mal informés et dociles ». Mais cette vivacité entêtée dans l’emphase n’empêche pas pour autant Septentrion de contenir l’une des plus belles et des plus pures rencontres amoureuses de la littérature ; une idylle lacée et délacée comme un rêve, anonyme, irréelle et sans lendemain, mais avec toute l’éternité du monde contenue dans ces quinze pages suspendues hors du temps, marchepied vers la rédemption, l’échappatoire, l’embouchure de ce fleuve de pérégrinations incertaines.

Miracle et damnation

1984, année Platini, Savary, Grégory. Et même ça ne rime pas en « i », ç’aurait pu être l’année Calaferte, aussi. Car après deux décennies de mise à l’ombre, de relégation aux enfers, Septentrion revoit la lumière du jour, par la même occasion, les rayonnages des librairies. Sauf qu’entre temps, la France est passée de Sartre à Tapie, de l’ORTF à la télématique. Elle sera passée à autre chose. Conséquence : ce brûlot sublime à la brusquerie flamboyante n’émouvra alors plus grand-monde. Trop sauvage, le Calaferte, trop récalcitrant pour les grandes surfaces et le petit écran, qui désormais mènent le jeu. Bon, n’exagérons rien, il n’est pas non plus totalement passé à l’as, rogné par l’oubli. Déjà, on a connu pire sort qu’être édité par Gallimard. Et puis, quelques voix (parmi lesquelles Régis Jauffret ou Virginie Despentes) se sont obstinées à prononcer son nom au revers des bibliothèques. Pas pour que Calaferte soit statufié ou panthéonisé, non – si c’est ça, autant bouffer du marbre au petit-déj’ tous les matins. Mais simplement pour que les milliers de lignes qu’il a écrites – celles de Septentrion, bien sûr, mais aussi de C’est la guerre, de Rosa Mystica, de ses carnets ou de ses poèmes – soient lues. Que le nom de Calaferte soit moins celui d’un démiurge qu’un sésame vers une langue magnifiée, voilà qui va d’ailleurs dans le sens de ce que l’auteur lui-même affirmait en 1992 : « Je publierais volontiers de façon anonyme, sans nom, sans rien. […] Quand on lit Homère, on ne sait pas à quoi il ressemble, on lit le texte. Aujourd’hui, on nous raconte que Shakespeare n’a peut-être pas écrit ses pièces, c’était peut-être Alphonse Durand mais on s’en fout. Seule l’émotion de la création compte. »

Tiens, ça tombe bien, puisque ce papier touche à sa fin, offrons-nous à l’ombre des data centers une dernière bouffée de saisissement créatif. Laissons donc la plume au principal intéressé, décrivant l’insurrection de son écriture toute en épines et corolles qu’il a si souvent confondue avec sa propre vie. Attention : après ça, Cyrano sera bon pour faire profil bas, direction la rhinoplastie. Bref, Calaferte, comment écris-tu ? « Je dévaste. Je brûle. J’arrache un à un les arbres de Brocéliande. J’endigue. Je reproduis. Tout ça en moi-même comme bien s’entend. D’un seul mouvement de la pensée et sans pour autant cesser de m’astreindre aux besognes rémunératrices de tous les jours, de m’intéresser à ce qui se passe çà et là dans le monde ou même de faire aller ma queue d’avant en arrière à la cadence désirée. Ce travail harassant dans le but de me mettre sous la dent au repas de midi une graine de vérité que je recracherai peut-être aussitôt à cause de son amertume. Je vais dans l’inconnu avec des yeux d’aveugle voir si je trouve mon reflet sur la face interne du miroir dépoli. Gymkhana héroïque. C’est à la fois l’accomplissement de mon propre miracle et de ma propre damnation. Je créé. » Comment ne pas ratifier une telle profession de foi ? Alors, cap au boréal ! Suivre le nord, l’étoile polaire et la constellation des sept bœufs – ou, plus simplement, le chemin de sa librairie habituelle. Et là, s’avancer jusqu’à l’un des plantons calés derrière leur ordi et prononcer ce mot : Septentrion. La suite – papier, encre, reliure, génie – ne coûtera que le prix d’une pinte et demie dans un rade quelconque, pour des ivresses qui, elles, ne nécessiteront pas de Doliprane le lendemain matin.

Sur ce, comme dirait l’autre, bonsoir, ite missa est, et tout le tremblement.

1 commentaire

TOUT N’EST PLUS QUE BRANCHOUILLE,BUZZ, et HYPE !

Louis Calaferte est devenu une idole des bobos et hipsters parisiens blanc coincé du cul de Gonzai ,Mdr ,ah ah ah.Cela fais juste 25 ans que j’en parle régulièrement ,et depuis 2009 je parle de Calaferte régulièrement dans les réseaux sociaux .Apres Guy Debord voila que la société de consommation récupère et recycle Louis Calaferte .On ne peut réduire Calaferte à Uniquement Septentrion ou la mécanique des femmes.Louis calaferte a écrit des romans autobiographique mais c’est aussi un dramaturge un essayiste,un peintre,un poète etc ,Son Oeuvre est protéiforme et inclassable et ne saurai être réduite à la portion congrue.Pour moi Louis Calaferte c’est de loin le plus grand écrivain français de l’après deuxième guerre mondiale.