Ceux qui était branchés sur la fréquence tatouage au début des années 2000 ont difficilement pu passer à coté de ses travaux. Amours désenchantés, nature tourmentée, âmes en transit et freak show en noir et blanc: les histoires de Jean-Luc Navette finissent mal en général. A l’occasion de la sortie d’un nouveau bouquin et d’une exposition qui lui est consacrée à la galerie Art Factory à Paris, il ouvre les portes de sa fête foraine, territoire fragmenté ou se croisent Jean-Jacques Goldman et Damia, l’amour et la mort sur fond d’insectes momifiés et de combats de coqs sans tête.

Jean Luc Navette est un homme polymorphe: tatoueur, graphiste, chanteur, musicien. Dis comme ça, ça fait super sérieux, un CV de qualité. Mais on pourrait facilement rajouter en tête de liste, fanfaron ou clown. Triste ? Peut-être mais quand on décide de s’attaquer à la montagne que représente aujourd’hui son travail, Navette est jovial, heureux de partager le moment et s’avère surtout très drôle.

L’entretien qu’il nous a accordé s’est déroulé en deux temps: une première fois en avril 2021, ou à cause de la crise sanitaire il est exilé à Cassel, bled à taille humaine spotté en plein coeur de l’Allemagne. Exit Lyon donc. De là-bas il regarde son salon de tatouage et les aiguilles qu’il a passé à quelqu’un d’autre. Aujourd’hui, ce qui le branche c’est d’illustrer le malheur des autres. Ou peut-être est-ce le sien ? Lui même ne sait plus très bien. Adoubé par Jean Michel Nicollet, il a collaboré avec le magazine du Monde, les revues Hey et Bad To The Bone, donné un nouveau coloris à la boutique Born Bad et s’avoue même être un champion de karaoké ! Dans deux des ses groupes, Navette hurle sa passion pour le Blues et le Rock et s’il aime figer le temps ce n’est pas pour raconter les époques mais pour mieux suspendre les émotions et rappeler à quel point elles nous sont primordiales.

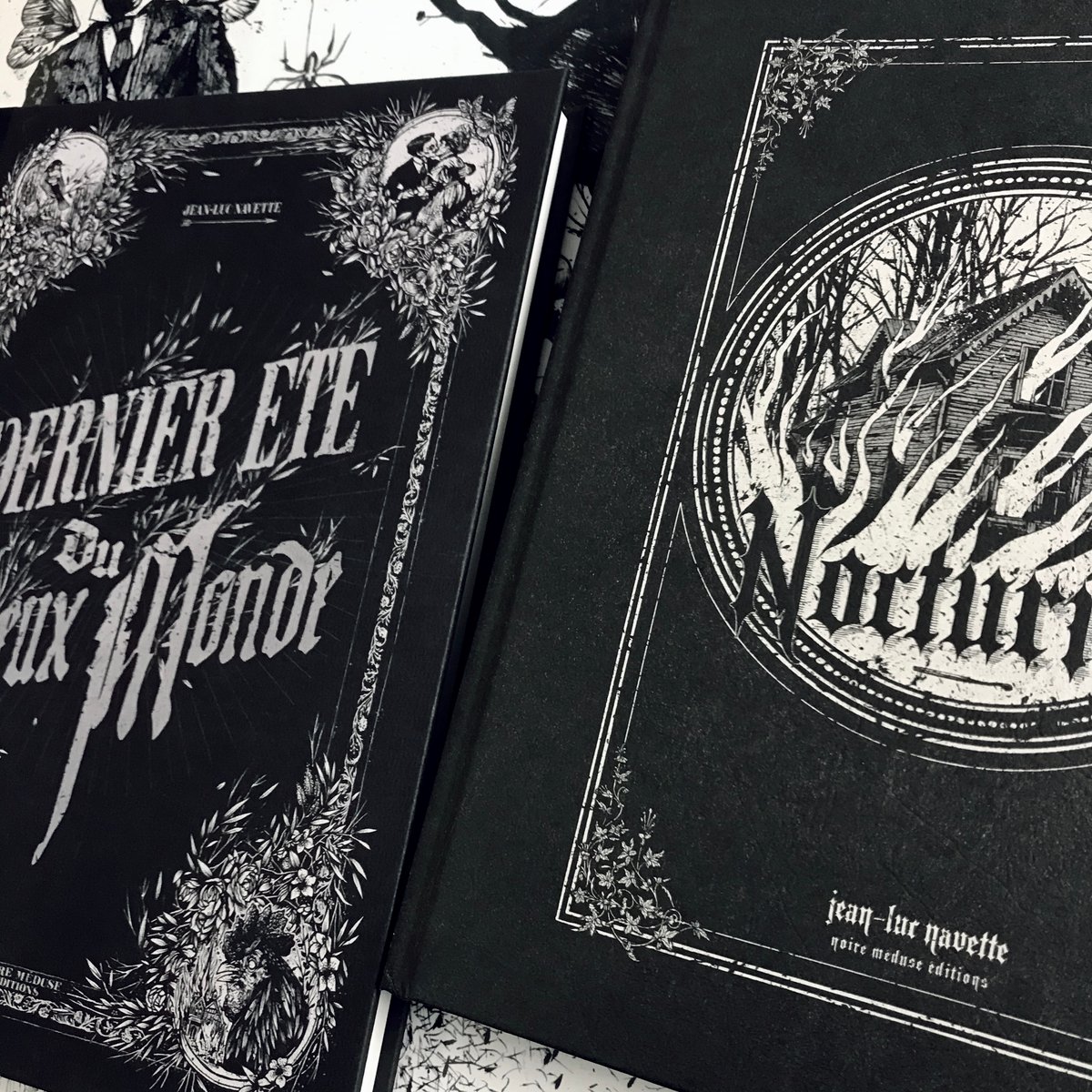

Trois recueils de ses travaux sont déjà sortis. Le premier, Dernier été du vieux monde est le plus référentiel. Le second, Nocturnes est déjà plus affirmé; il montre un univers ou la question de la perception est sans cesse remise en question, ou la fantasmagorie se dispute avec la mort. Dans…Que le ciel s’ouvre, Navette interroge l’âme. Ses personnages sont tout en enveloppe mais leurs yeux sont absent, comme s’ils cherchaient à savoir qui les habite. Est-ce pour que chacun puisse s’y projeter pour mieux s’identifier à ces destins boursouflés ? Navette est un humaniste, possible que même dans le malheur, il pense aux autres avant tout.

La deuxième partie de cet entretien s’est déroulé en avril de cette année. En cause la sortie de Nous ne sommes qu’un secret, son nouveau livre et une belle exposition qui lui est consacrée à la galerie Arts Factory. Avec Greetings From Home, nom donné à l’expo, Navette remplit les trois niveaux de cette galerie du 11ème arrondissement de Paris et s’exprime dans un solo show sidérant de beauté. Noire évidemment. Elle met en lumière différents travaux: ceux spécialement crée pour l’occasion, qui marient dédoublements étranges et corps aux visages nébuleux mais également ceux défendus par ses deux prochains livres. En plus de celui déjà évoqué, en septembre, sortira chez le même éditeur, A Girl Called Mystery. Navette changera de cible: le livre sera cette fois un recueil d’images autour du film noir, d’une ambiance matinée de polar qui explorera le genre des années 30 aux années 60. L’idée générale derrière ce vaste projet ? Raconter le même sujet à des périodes différentes, voir comment on peut s’amuser des clichés pour mieux en extraire la substance et la malaxer, se l’approprier pour la dompter. Deux livres, une expo, trois salles, trois ambiances, un pavé Navette dans une mare d’eau sombre, un cirque joyeux, freaks mais heureux. Rencontre avec le directeur de cette folie toute sauf ordinaire.

Tes parents font un boulot manuel au départ, c’est ça ?

Jean-Luc Navette : Oui. Mon père avait une entreprise de maçonnerie, une petite boite dans laquelle ma mère était comptable et secrétaire. Après l’école je la rejoignais souvent au bureau. Ma première meilleure amie c’était la photocopieuse, ce qui a beaucoup joué sur l’usage intensif du noir et blanc que je ferai par la suite. Je recopiais des pages en les tapant à la machine, je me faisais mon fanzine en pillant Blueberry, Conan, Capitaine Apache, Rahan. Les dessins de Conan, ceux en noir et blanc, ont été ma première grosse claque. Quand je l’ai découvert, j’ai défoncé tous mes Big Jim pour leur faire des vêtements à la Conan, aha. Pareil pour Cobra; J’ai arraché tous les avants-bras des poupées pour leur mettre un canon à la place. De prime abord le lieu faisait par rêver. Séquestre un gamin dans un bureau, il aura vite tendance à se faire chier. Mais là, j’avais une photocopieuse à dispo, des crayons et du fait de la maçonnerie, un tas de sable. Plus tard, le lieu à pris une autre valeur. Histoire de m’avoir à l’oeil, mon père m’avait proposé de venir jouer avec mon groupe dans son entrepôt. C’était génial. Imagine toi à 17-18 balais vouloir faire de la musique industrielle, le local de répet’ était tout trouvé ! Autour de nous il y avait des disqueuses et tout un tas d’autres outils qui ont bien aidé à l’expérimentation.

Est-ce que cette approche t’a ensuite sensibilisé dans ton travail ?

Jean-Luc Navette : Oui et non. Je garde surtout de cette expérience la vraie valeur d’un travail bien fait, un côté très artisan. J’ai longtemps eu le syndrome de l’imposteur, phase que tout artiste traverse un moment ou à un autre. Je me disais que bientôt j’aurai un vrai métier parce que dessinateur, ce n’était pas très sérieux. Regarder mon père et voir de quelle manière il avait la science du travail bien fait, son inspiration, ses efforts pour finaliser un chantier de belle manière, m’ont beaucoup aidé à choisir ma voie. Quand tu fais un mur, l’objectif premier c’est de le faire tenir debout mais si en plus il est beau et qu’il est bien fait, c’est mieux. Ce sont des choses que j’ai gardé en tête dans ma façon de travailler. Quand les gens venaient me voir pour un tatouage, j’essayais toujours de leur proposer quelque chose d’amélioré, de différent. La difficulté dans ce cas, c’est de leur faire comprendre que ce que tu leur propose c’est mieux pour eux et pas juste un ego trip d’artiste qui ne veut faire que ce qu’il a envie. C’est utiliser ton expérience en la matière pour leur proposer quelque chose qui leur ressemble plus. Quand il a s’agit de justement donner une crédibilité à mon travail vis à vis de ma famille, leur faire comprendre que c’était un métier sérieux, j’ai redoublé d’efforts à ce niveau. Au milieu des années 2000, quand il y a eu un gros boum, beaucoup de paillettes jetées autour de moi, me rappeler à tous ces aspects de l’artisanat m’a aidé à garder la tête froide et ne pas vriller.

Ta fascination pour l’étrange et le bizarre, elle se construit comment ?

Jean-Luc Navette : J’avais l’avantage d’avoir des parents qui n’étaient pas très regardant donc j’ai eu tout de suite une grosse culture de l’interdit, que ce soit dans mes lectures comme dans les films auxquels j’avais parfois accès de manière complètement incongrue. Je pense à un jour en particulier. J’avais 7 ans, j’étais chez ma nounou et sa fille qui en avait facilement 15, était avec des potes. Ils devaient me garder et pour faire passer le temps, ils louent une cassette. Le film c’était The Burning, un slasher horrible que j’ai découvert caché derrière le canapé du salon. J’ai trouvé ça fun et fascinant même si ça me faisait un peu peur. Mais surtout je me disais que mes yeux n’avaient rien à faire là ! J’étais un gamin assez peinard, je faisais pas trop de conneries ou alors j’étais trop froussard pour en faire des énormes donc cette transgression a tout de suite représentée pour moi une rébellion, un esprit interdit, violent, un coté danger. Quelque chose de très adulte finalement. A l’adolescence, je suis tout de suite allé dans cette direction, dans des musiques un peu extrêmes parce que je recherchais cette différence, ce frisson. Jean-Michel Nicollet raconte souvent l’influence des histoires de fantômes qu’il a entendu quand il était gamin, des récits que lui racontait sa famille. C’est pareil pour moi. Je me rends compte que j’ai beaucoup cherché à reproduire ces schémas qui m’avait marqués étant petit. Pour moi, le cinéma inspire le jeu. Par exemple, je m’éclatais à jouer à Kirk Douglas en reprenant son rôle dans le western que j’avais vu la veille, plutôt que d’aller taper la balle avec les autres. C’est un aspect que j’ai gardé dans mon boulot. Je suis resté un môme sur son tas de sable et il me faut rester comme ça pour avancer, sinon je deviens adulte et ça m’emmerde. Faut être des gosses, faut se faire plaisir. On ne sera jamais riche mais pour citer Goldman: « Je suis riche de ça et ça ne s’achète pas ». Aha.

Etonnant, je trouve pourtant que le cinéma n’est pas si présent que ça dans ton boulot.

Jean-Luc Navette : C’est parce que je le planque bien. En vérité, c’est surtout là que je vais piquer la plupart de mes documentations. C’est Nicollet qui me l’avait conseillé. Il me disait que c’est de cette façon que je me démarquerai, en ne regardant le travail des autres que pour mon propre plaisir. Je suis un musicien frustré qui a toujours voulu être un Guitar Hero mais qui n’a jamais su jouer de la gratte. Mes oeuvres sont pour moi des reprises de chansons mais en dessin, en y intégrant des ambiances et des univers de cinéma.

En 1999, tu sors de l’école d’Emile Cohl à Lyon.

Jean-Luc Navette : Mon objectif c’est de bouffer en faisant du dessin. En 99, c’était compliqué de le faire tout en gardant une entière liberté. J’étais une tête de con, je voulais pas avoir des gens au dessus de moi qui me disaient quoi faire, d’autant que le travail que je proposais en illustration n’était pas encore assez abouti. C’est à ce moment là que le tatouage prend un nouveau tournant. En 94, avec son défilé, Gaultier aide à faire bouger les frontières. C’est aussi le moment ou les magazines sur le sujet se multiplient et l’arrivée d’internet dans les foyers rend la culture plus accessible. On voit aussi émerger les personnes qui veulent vraiment apporter une vision artistique au milieu. Je pense à Easy Sacha, celui qui m’a montré comment ça marchait. C’est vraiment le tatoueur qui m’a permis de faire ce métier, qui répondait toutes les nuits au téléphone quand je ne comprenais pas où est-ce qu’il fallait foutre ce putain d’élastique sur la machine ! Yan Black, c’est celui qui m’a donné un bout de peau, la sienne en l’occurrence. Lui, c’est le premier a avoir mis un coup de pied dans la fourmilière en France, a faire le lien entre punk et tatouage. Il savait qu’on allait pas être riche mais qu’on allait pouvoir le faire comme on avait envie, être comme les groupes qu’on respectait dans la musique. J’ai eu la chance de sauter dans le wagon. Je me suis dit qu’il y avait peut-être moyen de s’éclater sans avoir trop de contraintes. Artistiquement parlant, tout était à faire. C’est la période du tatouage graphique, celle qui nous faisait dire que ce qu’on faisait dans les fanzines ou sur les affiches de concert, on pouvait tout aussi bien le faire sur la peau. J’étais tatoué aussi donc passer de l’un à l’autre me paraissait assez logique.

Viva Dolor, ça vient comment ?

Jean-Luc Navette : Pendant deux ans, j’ai bossé chez un tatoueur qui m’a très sérieusement formé, Mathias Bugo du salon Art Tribal à Lyon. Au bout d’un moment, je me suis retrouvé coincé dans une vision du métier qui ne se cantonnait qu’au tatouage. Le tatouage c’est avant tout un beau laboratoire d’expérimentation. Répondre à une commande a quelque chose d’assez excitant parce que tu fais face à une demande de dessins très variés tout en ayant la possibilité de le faire avec ta patte mais le seul hic, c’est que laboratoire d’expérimentation que je recherchais, il n’était pas possible chez un autre. Il fallait que le fasse chez moi, dans un endroit qui soit autant un atelier pour peindre, un lieu pour tatouer et un espace de vie. Je voulais prendre le temps aussi, sortir de l’impératif des rendez vous. Au départ, j’ai pensé quitter Lyon mais c’est Bruno Biedermann, qui tient la boutique de disques Dangerhouse, qui m’a convaincu de rester. Avec ce nom, j’avais envie d’éloigner le chaland. J’ai ouvert dans un quartier ou si tu ne me cherches pas, tu ne me trouves pas (le salon est situé à St Georges, proche de la cathédrale St Jean, dans le vieux Lyon, ndlr). Je voulais retrouver ce coté menaçant du salon de tatoo, ce petit frisson que tu as à 18 piges, quand tu as peur de rentrer dans un salon. Viva Dolor, c’est un trait d’humour parce qu’on sait que le tatouage ça fait mal mais c’est comme le Blues Butcher Club, l’un de mes groupes, la connotation parait beaucoup plus sombre que ça ne l’est en réalité. Pour l’instant c’est Audrey Pasdeveine qui le fait tourner. Un des humains que j’adore sur cette planète. On a été marié dix ans, on est séparés depuis quatre mais on est resté très soudés. C’est ma soeur et je suis maintenant son frère. Je me suis éloigné du salon pour consacrer du temps à autre chose, mais je ne suis pas prêt de l’abandonner.

« Le tatouage a perdu de sa subversion grand public parce que ça ne fait plus peur à personne de voir des tatouages aujourd’hui. Par contre, certaines oeuvres restent des figures fortes voire gênantes ou dérangeantes ».

Tu penses quoi du tatouage aujourd’hui ?

Jean-Luc Navette : Que du bon. Quand on a commencé, on voulait du choix et de la qualité et aujourd’hui l’offre est hallucinante. C’est en partie ce qui m’a fait m’en détacher. Je n’en avais pas fait le tour mais face à la concurrence, j’avais la peur de me répéter, d’être moins inspiré, la crainte de ne plus avoir que de mauvaises idées et de n’être entouré que de gens qui ne savent plus faire la distinction. La crainte de m’embourgeoiser aussi, forcément. C’est devenu un vrai domaine artistique avec des gens qui ont des choses à dire et en même temps, ça reste assez traditionnel. C’est un peu comme le rock. Les gens le connaissent et savent qu’il y a des trucs super pourris mais aussi des perles. Et puis c’est encore un des rares métiers ou on peut devenir tatoueur sans forcément être un cador. Si tu fournis les efforts pour, il a peu de chances pour que tu n’y arrives pas. C’est un domaine qui est plus ouvert esprit maintenant et c’est quand même plus agréable. Quand je me suis fait mes premiers tatoos, je n’avais pas vraiment le choix de mon tatoueur. Si le seul mec qui usait de ses aiguilles c’était un gros facho/connard, et bien tant pis, tu y allais quand même ah, ah. Aujourd’hui, tu as le choix. Tu peux aller vers des gens que tu vas apprécier, qui vont peut-être même devenir tes potes. Vouloir raconter une histoire passe toujours par la même méthode, c’est à la fin que tu décides de la forme que tu lui donnera et du support que tu utilisera. La différence avec le tatouage, c’est qu’on vient directement te fournir l’histoire et que tu la mets ensuite en scène donc avoir ce genre d’aventures avec une personne que tu apprécies est d’autant plus important, d’autant plus fort.

Pour toi, il a perdu de sa charge rebelle, de sa subversion ?

Jean-Luc Navette : Je fais encore le rapport au rock. Tu regardes un festival comme le Hellfest, pendant trois jours s’enchaine des dizaines de groupes de musique extrême. C’est devenu une énorme machine à cash mais si tu cherches la subversion, tu peux encore la trouver. Le tatouage c’est pareil. Ça a perdu de sa subversion grand public parce que ça ne fait plus peur à personne de voir des tatouages aujourd’hui, par contre, certaines oeuvres restent des figures fortes voire gênantes ou dérangeantes. Comme dans tous les arts, certains diront toujours que c’était mieux avant parce que le tatouage était réservé à une certaine frange de la population. Cet aspect élitiste m’a toujours un peu dérangé. La vérité, c’est que ça fait toujours peur de voir une multitude de gens arriver dans un domaine qu’on maitrise, ça donne l’impression qu’on va se faire voler notre bébé. Mais ce que nous vivons n’est pas nouveau. Le tatouage est une pratique extrêmement puissante.

Comme toutes les contres-cultures, il a traversé des périodes de clandestinité, de stigmatisation et de pleine lumière comme c’est le cas aujourd’hui en France. Si le tatouage était resté bloqué au temps des bouzilles, c’est probable que je ne me serai jamais fait tatouer. Quand j’avais 18 ans, je n’étais pas une pure âme rebelle, j’étais d’une génération om se faire tatouer c’était déjà un peu facile. Pour moi, c’est une question sans vraie réponse, comme l’éternel débat qui fait jaser sur le fait que Rage Against The Machine n’est pas un vrai groupe rebelle. On s’en fout, nan ? Si grâce à eux plein de gamins prennent des guitares et font des groupes, c’est tant mieux. Personnellement, je ne sais pas exactement de quelle manière j’ai apporté une pierre à l’édifice. Ce qui m’importe avant tout, c’est de savoir que j’ai donné le déclic à d’autres, avoir fait partie d’un mouvement, d’une boucle.

Tu me parles de tes groupes ?

Jean-Luc Navette : Avec Tony, du Blues Butcher Club, on a commencé un groupe qui s’appelle Goyokin, qu’on a repris il y a quatre ans. Ce sont vraiment deux ambiances différentes: l’un est plutôt blues/rock, l’autre très ambiant/kraut/musique de film. Le BBC, ça a duré une quinzaine d’années et autant de batteurs ah ah. Le groupe est vraiment né avec l’envie d’un travail de scène, un groupe de jeunes gens en colère qui avaient besoin de montrer sur scène pour s’exprimer. Puis arrivé 45 balais, on en avait un peu marre de se mettre des droites et de gueuler alors qu’on était plutôt de bonne humeur ah, ah. Puis je t’apprends rien, un groupe, c’est vraiment une histoire d’amour. A deux c’est déjà galère alors à quatre ou cinq membres, je te laisse imaginer… Dans Goyokin, on est trois maintenant. C’est plus simple, on fait des films d’animation, on retrouve un peu ce plaisir du laboratoire, de le faire sans pression. Je le fais avec Anthony Mowat et Tommy Rizzitelli. On s’éclate. Tommy est batteur de formation. Son père c’était Bunny Rizzitelli, le batteur de Christophe et Jean Michel Jarre. A l’époque, ils avaient monté un groupe qui s’appelait Space Art. Le père de Tommy est mort en 2016 et depuis, il a pris sa place au sein de la nouvelle mouture du groupe.

Tu fascine les paumés, l’horreur ou la violence sociale, les destins tourmentés. Pourquoi t’attacher à ces personnages en particulier ?

Jean-Luc Navette : C’est avant tout dans le fait de pouvoir raconter les histoires, d’être une voix pour la multitude. J’ai vu Elephant Man très jeune et l’injustice que montre le film m’a vraiment révolté. J’étais pas d’un naturel à prendre un pavé et à le jeter sur des mecs plus armés que moi. Je me suis dit que pour raconter l’injustice, parmi beaucoup d’autres thématiques qui me tiennent à coeur, je devais trouver une autre solution. Le dessin, le fanzinat me semblait être une bonne voie. J’adorai les fanzines des Dead Kennedys, ceux qu’ils balançaient dans leurs disques, cette volonté d’informer sur les injustices justement. Je ne sais pas si je peux beaucoup aider les gens mais j’essaye au moins d’être celui qui ne détournera pas le regard devant eux.

Penses-tu que c’est un moyen de sonder la société pour mieux la comprendre ?

Jean-Luc Navette : Oui et non. On m’a toujours inculqué le fait qu’être artiste, c’est savoir parler de son temps. C’est difficile pour moi de l’expliquer vraiment. Je me rends compte que beaucoup de mes personnages vont traiter de ces thèmes mais je n’ai pas la volonté de le faire au départ. Naturellement, j’ai plus d’empathie pour ces personnages, ceux qui ont une fracture en eux. C’est aussi un moyen de parler de soi. On met de nos humeurs et de nos réflexions dans nos dessins mais je t’avoue que de but en blanc, je ne peux pas t’en dire plus. Je vais te raconter une anecdote. Le premier confinement, je l’ai passé en Allemagne, j’étais à la campagne chez des amis, c’était un vrai bon moment mais il y a eu des hauts et des bas, notamment un jour ou je serai bien rentré chez moi. Je faisais un dessin tous les jours et le jour ou j’ai ce coup de cafard, un des copains avec qui j’étais, regarde le dessin et me dit: « Toi, tu as envie de rentrer chez toi. ». Je reste un peu con et je lui demande pourquoi il dit ça. Le dessin, c’était un croquis, la repro d’une photo ancienne et je l’avais surtout vu comme un bon exercice pratique. « Tu lui as fait tes yeux ». Et c’est vrai que le regard n’était pas du tout le même que sur la photo, les yeux sur le dessin laissaient exprimer une certaine mélancolie. Ce jour là je me suis rendu compte que je m’étais un peu projeté, que je n’avais rien exprimé avec les mots mais que mon dessin m’avait trahit. Finalement, ça rejoint ma manière de fonctionner en règle générale. Pour moi, il y a travail psychanalytique quand tu fais du dessin, celui de parler de choses qu’on ne sait pas trop exprimer autrement.

Jean-Luc Navette : Oui et non. On m’a toujours inculqué le fait qu’être artiste, c’est savoir parler de son temps. C’est difficile pour moi de l’expliquer vraiment. Je me rends compte que beaucoup de mes personnages vont traiter de ces thèmes mais je n’ai pas la volonté de le faire au départ. Naturellement, j’ai plus d’empathie pour ces personnages, ceux qui ont une fracture en eux. C’est aussi un moyen de parler de soi. On met de nos humeurs et de nos réflexions dans nos dessins mais je t’avoue que de but en blanc, je ne peux pas t’en dire plus. Je vais te raconter une anecdote. Le premier confinement, je l’ai passé en Allemagne, j’étais à la campagne chez des amis, c’était un vrai bon moment mais il y a eu des hauts et des bas, notamment un jour ou je serai bien rentré chez moi. Je faisais un dessin tous les jours et le jour ou j’ai ce coup de cafard, un des copains avec qui j’étais, regarde le dessin et me dit: « Toi, tu as envie de rentrer chez toi. ». Je reste un peu con et je lui demande pourquoi il dit ça. Le dessin, c’était un croquis, la repro d’une photo ancienne et je l’avais surtout vu comme un bon exercice pratique. « Tu lui as fait tes yeux ». Et c’est vrai que le regard n’était pas du tout le même que sur la photo, les yeux sur le dessin laissaient exprimer une certaine mélancolie. Ce jour là je me suis rendu compte que je m’étais un peu projeté, que je n’avais rien exprimé avec les mots mais que mon dessin m’avait trahit. Finalement, ça rejoint ma manière de fonctionner en règle générale. Pour moi, il y a travail psychanalytique quand tu fais du dessin, celui de parler de choses qu’on ne sait pas trop exprimer autrement.

On parle de tes livres, le premier: Crève.

C’est le passage du fanzinat au livre mais c’est encore en entre deux. C’est un gars que je connaissais qui venait de monter une petite maison d’édition. Il avait sorti des trucs de Tanxxx et des Frères Guedin. Il me l’a proposé mais c’était encore un fonctionnement très fanzine. Il s’agissait d’une série de portraits de célébrités ou je revenais sur la façon qu’elles avaient eues de mourir. Souvent des morts à la con d’ailleurs. Il est épuisé je crois et je suis pas mécontent. C’est une période ou graphiquement j’étais encore très en recherche donc je le vois plutôt comme un travail d’école. Pour moi, mon premier vrai livre c’est Dernier été du Vieux Monde qui est un vrai recueil d’images. Crève, j’ai eu trois mois à peine pour le faire mais c’était une super expérience.

Justement, Dernier été du Vieux Monde c’est quoi: le dernier été d’un monde qui meurt et se renouvelle ou juste une sorte de chronique du dernier été d’un vieux monde ?

J’ai envie de te dire, les deux mon capitaine ! Le titre, je l’ai piqué sans vergogne à un reportage d’histoire. Ce qui me plaisait, c’était de pouvoir apporter les deux nuances que tu évoques. La plupart des images se passent toujours quelques secondes avant ou quelques secondes après un choc. On ne voit jamais l’évènement et j’avais envie de parler de transition, de changement. Le titre est venu assez tôt et forcément il influence les thèmes que je vais aborder dans les images. Pour celui-ci, il y avait l’idée de parler d’un temps qui n’est pas le mien et de situer mes images dans une période de transition pour mieux évoquer l’évolution des personnages. Pour celui-ci et le suivant, j’a bossé avec Christophe Escarmand de Noire Méduse, que je connaissais du milieu du tatoo. Quand on s’est rencontrés, il venait de sortir un livre qui s’appelait La veine graphique ou il revient sur des artistes comme Kostek, Jeff de la Boucherie Moderne. On avait tous participé à son bouquin. Sa boite d’édition voulait avant tout présenter le travail artistique des tatoueurs donc il m’a offert cette opportunité à peu près au même moment ou je cherchais à faire un livre.

Et Nocturnes, le suivant ?

C’est évidemment la nuit mais c’est surtout la fin des choses. J’aime ce questionnement sur les cycles, les boucles, des choses qui se répètent, qui s’arrêtent. Nocturnes, c’est aussi pour répondre à des histoires personnelles. C’était une période ou j’ai du trouver des réponses à des moments de deuils. Je voulais représenter des choses qu’on ne peut pas trop comprendre, pas trop exprimer autrement que par la poésie. Tenter d’apporter des réponses à des questions auxquelles je ne comprends foutre rien. Le meilleur exemple, c’est la dernière saison de Twin Peaks. Il y a un épisode de 20 minutes qui n’est rien d’autre que de la sensation pure dans lequel Lynch essaye de répondre poétiquement à des questionnements métaphysiques. L’idée du titre c’était aussi pour me dire : « n’aies plus peur du noir, va voir ce qu’il y a derrière ». Beaucoup des images qui sont dans le livre, tente de montrer une voie, un chemin, le comment trouver la lumière au milieu de tout ce noir. Il a beaucoup d’errances, de portes ouvertes qui mènent nulle part, de lieux qui se détruisent, de lieux qu’on quitte, des passages mais les emprunter ne sert pas à rien.

Pour…Que le ciel s’ouvre, tu changes d’éditeur.

Jean-Luc Navette : Oui pour différentes raisons que je n’ai pas envie d’aborder ici, …Que le ciel s’ouvre est sorti aux éditions Banzaï. Le livre est au format Missel traditionnel, comme un carnet. J’ai pris un plaisir monstre à travailler sur du papier Moleskine, sur des formats beaucoup plus petit. Comme je bouge pas mal, ça me permet d’être plus flexible quand je dois dessiner, d’avoir une première vague idée de narration, en travaillant des séries d’images dans lesquelles les thèmes se répondent. Il y a déjà une pagination qui s’installe aussi, ce qui fait que c’est un peu moins le bordel au moment de mettre le bouquin dans le bon ordre ah ah. Lui, je le vois comme un journal de bord qui raconte comment on oublie ses automatismes, comment on revient vers quelque chose de différent. Il y a vraiment un esprit journal intime, le regroupement de deux ans de travail, de deux ans de questionnements. C’est un moment ou je me dis que pour essayer de trouver une autre écriture, je dois me lancer dans des portraits de gens que j’admire ou qui m’ont inspiré. L’idée de départ c’est juste de vouloir libérer mon trait donc quitte à le faire bien autant joindre utile et agréable. Ce livre raconte pas mal de choses sur mes influences.

Ce travail avec ce nouvel éditeur, ça se passe comment ?

Jean-Luc Navette : C’est du bonheur. L’avantage avec lui, c’est qu’il n’attends pas après moi. C’est un indépendant, il n’a pas un calendrier au cul donc si on le fait, c’est parce que ça nous éclate avant tout. Il me fait une entière confiance et rien que pour ça, je suis très chanceux. De mon coté je peux vraiment me concentrer sur mes images et une fois qu’elles sont faites, il faut savoir les faire vivre. Valentin prend cette place que je qualifierai presque de producteur d’album. C’est bien d’avoir une bonne série de chansons mais t’as besoin d’avoir quelqu’un qui sait les ordonner pour en faire un bon disque. Et puis il a toujours plein de bonnes idées, notamment pour créer de beaux objets qui plaisent. Par exemple pour Nous ne sommes qu’un secret, mon nouveau bouquin, on fait faire un coffret collector, une boite rigide noire avec le livre, un thaumatrope, 2 ex-libris, le tout signé et numéroté avec certificat d’authenticité au cachet de cire. On a super hâte de le défendre parce qu’a cause du Covid et de ces putains de confinement, on avait rien pu faire du précédent et on était super frustrés. On prévoit des tournées de signatures un peu partout, c’est super excitant. Après trois ans à bosser dessus seul, je suis bien content d’aller à la rencontre des gens et d’en discuter avec eux.

C’est quoi ce nouveau projet ?

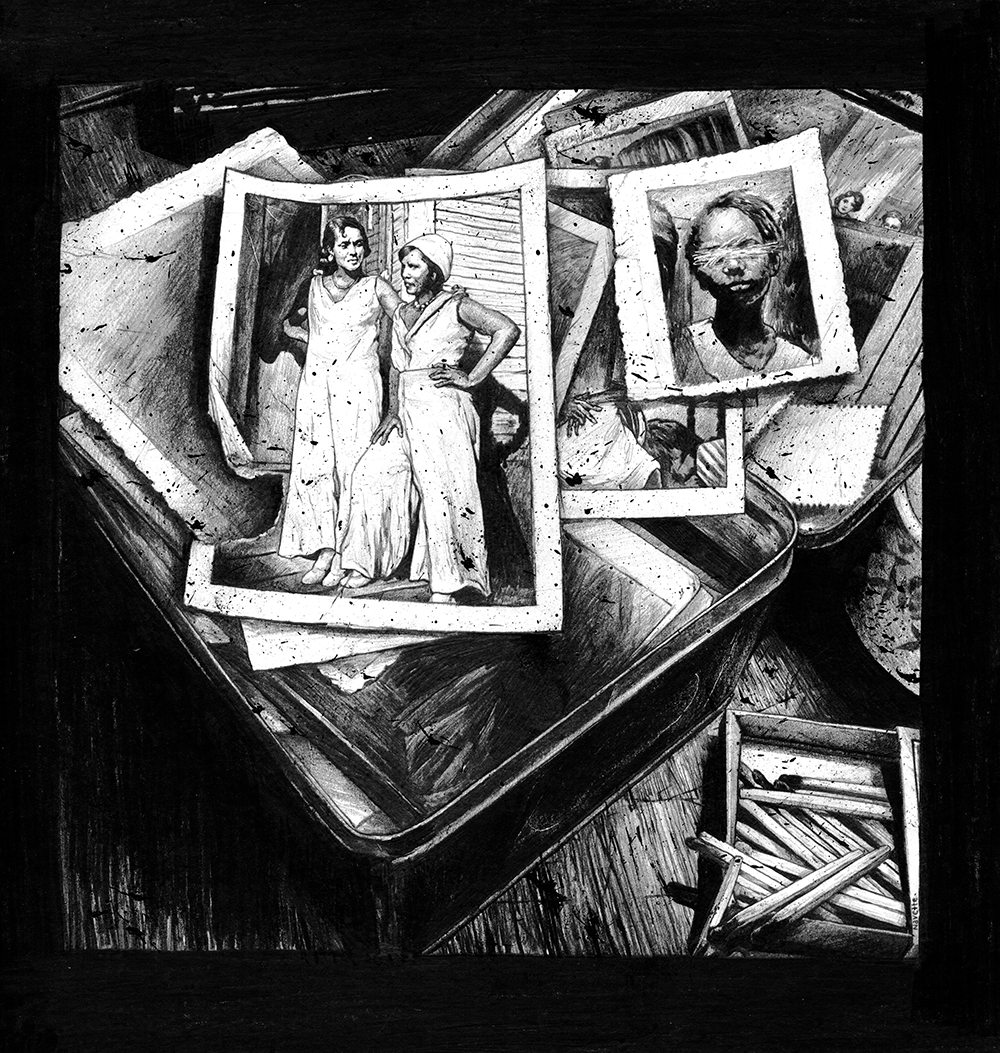

Jean-Luc Navette : C’est un recueil de mes dessins qui va de la fin du 19ème jusqu’a la crise de 1929. J’ai tenté cette fois d’inclure du texte et je me suis risqué à écrire des sortes de petits haïkus, des réflexions, des poèmes, des bidules. Pour te donner une idée, imagine toi retrouver une valise pleine de photos. A l’intérieur il y a aussi des lettres qui racontent les photos et permettent de relier le tout. Je ne sais pas si c’est la sensation qu’auront les gens à la lecture mais c’est un peu l’idée derrière ce livre. C’est une habitude que j’avais de rajouter du texte dans mes précédents projets mais cette fois j’ai tenté de tramer l’ensemble. Ca parle beaucoup de revenants, de croiser des entités d’un autre monde. C’est une série d’images commencées au moment du premier confinement. Je m’étais retrouvé en forêt en Allemagne, près de la frontière Polonaise avec un carnet de dessins, mon ordi et un criterium et j’ai commencé à planché la-bas.

Ce sont beaucoup d’images liées au fait de se retrouver seul au milieu de nulle part. Cette série m’a fait rebondir sur des petites histoires dont certaines s’entremêlent d’ou l’idée de la narration qui est un gros changement pour moi. Entre mon expo et ces deux nouveaux bouquins, j’aime l’idée d’une chronologie générale partagée sur différents supports et c’était logique pour moi de passer d’une ambiance à une autre, de jouer avec différents types de papier, de densité de gris. Avec cet ensemble, je suis parti d’un postulat tout bête qui est qu’une photo du 19ème siècle n’a pas les mêmes contrastes qu’une photo Kodachrome des années 50. Je voulais rendre cette idée du souvenir que l’on garde et qui n’est lui aussi pas traité de la même manière, qui n’a pas le même velouté d’image, le même grain. Ce sont des obsessions qui m’amuse quand je suis sur ma feuille. J’essaye après de donner une cohérence à l’ensemble, de faire que cette image va répondre à celle d’avant et ainsi de suite. Je me rends compte que maintenant j’ai un vrai besoin de travailler en série, je me sens plus en confort dans la multitude.

Deux préfaces de tes livres sont signées par Nicolas Moog pour l’un et Jean-Michel Nicollet pour l’autre. Tu m’en parles ?

Jean-Luc Navette : Moog, on s’est rencontrés quand il tournait avec son groupe Thee Verduns et King Automatic. On avait brièvement discuté, se racontant surtout des conneries. Il est venu se faire tatouer et on a bien sympathisé. Il a une culture musicale que peu de gens autour de moi ont. Il m’a proposé de faire de la musique avec lui alors on s’est enfermés pendant deux jours dans un local, on a pondu un disque et on a monté un groupe. On l’a appelé A promise is a promise to a person of the world, yours. Ça nous faisait chier de donner un nom dont les gens pourraient se rappeler, ah ah. Ca s’est ensuite raccourci en A Promise is yours. Il a tenu une année parce qu’entre Lyon et Metz, difficile de faire des ponts. C’est grâce à lui que j’ai connecté des gens comme Daniel Martin Diaz ou Gabriel Sullivan. Je ne les fréquente pas à cause des distances mais ce sont des gens avec qui j’échange régulièrement et que j’admire. Je lui doit aussi beaucoup de mes goûts littéraires. C’est un passionné, un érudit, un révolté. Comme moi, il ne jette pas le pavé pour se défendre. Il a ses armes, qu’il crée et j’aime ses armes. C’est un ami et un allié dans la bataille.

Nicollet, c’est mon papa adoptif. Je suis pas très objectif quand je parle de lui mais c’est un mec que j’adore, tant humainement que professionnellement. Quand je l’ai eu comme prof à Emile Cohl, Nicollet c’était la réunion du personnage de De Niro dans Angel Heart, Christopher Lee et Sherlock Holmes. On avait le droit de fumer dans les lieux publics, donc en plus il se baladait avec son énorme pipe dans les couloirs, c’était la classe ! Puis c’était un prof pour lequel j’avais de l’affect, il faisait des dessins assez subversifs et savait toujours de quoi il parlait. Ce n’était pas du tout un prof invasif, bien au contraire. Il était là, en retrait, nous mettant derrière nos chevalets, attendant de voir ce qu’on allait lui pondre et quand il sentait qu’on patinait un peu, il venait nous glisser un ou deux tricks pour nous permettre de nous améliorer. Il nous laissait le temps de nous casser la gueule et ses conseils venaient nous tendre la main pour nous aider à nous relever. Pour moi c’est le meilleur enseignement possible, celui qui te mets en confiance d’autant plus que son apprentissage est lié une forme d’artisanat. Pour moi, il est plus qu’un accompagnateur ou un professeur, il est un guide.

Ta culture blues, elle se fait comment ?

Jean-Luc Navette : Il y a une période un peu fondatrice. Celle ou j’ai douze ans, je suis chez les parents d’un copain qui ont l’habitude de combler leurs soirées en louant des films. Ce soir là, ils ont topé Angel Heart de Alan Parker. C’est un film avec De Niro et Mickey Rourke ou il est question de diable et de vaudou. De blues aussi. On lance le film et tout de suite, l’ambiance me parle. La BO est sublime, tout y est très beau et le film me mets une claque. La même année, Levis fait une pub sur le Mannish Boy de Muddy Waters. Je tombe raide dingue du morceau, je file l’acheter chez un disquaire. Ce sera mon 1er 45t. Pour moi, ce son faisait peur, c’était le son de la rébellion et pourtant ça vient d’une pub, ah ah ! Avec Angel Heart, l’autre film dont je m’inspire pour l’utilisation des cadrages et du noir et blanc, c’est La Nuit du Chasseur de Charles Laughton. Sur mes doigts, j’ai tatoué Moan et Howl, en hommage au film de Laughton mais aussi parce qu’il s’agit des deux façon de chanter le blues pour Howlin’ Wolf. A cette même période, les éditions Atlas sortent Les Génies du Blues, des magazines facilement trouvables chez les marchands de journaux. Mon père aimait bien le jazz et il avait déjà acheté la même collection, chez le même éditeur mais sur le jazz donc. Le jazz, pour un gamin, c’est une porte d’entrée plus compliquée sur la musique. Mon père achetait la série consacrée au blues et j’y avais facilement accès. Comme le rock, le blues répondait à quelque chose de simple et accessible, un rythme, une voix. Ceux qui m’ont le plus plut au départ, c’est ceux qui étaient plus proches du rock: Muddy Waters, John Lee Hooker. Grâce a Rock and Folk et Best, je découvre tous les classiques Rock de Hendrix au Doors, eux aussi finalement proches du Blues. Viennent les Stooges, le punk. Ma culture se fait alors beaucoup via les magazines. Je me rends compte que ce que j’aime de la musique, c’est quand elle va tout de suite à l’essentiel, qu’elle produit un son brut, à l’os. C’est une musique qui te prends aux tripes, qui t’emmènes par sa sincérité aussi. Les paroles dans les livrets m’ont longtemps peu intéressées. La voix a toujours été pour moi un instrument plus que les textes en eux-mêmes parce que je trouvais que ce qu’ils voulaient dire était déjà palpable physiquement. La sensation m’a comblé longtemps notamment parce qu’elle créait suffisamment d’images en moi, un truc de l’ordre du vivant. Ce n’est que bien plus tard que j’y ai trouvé un nouvel intérêt.

« Mon intention de départ, c’était surtout d’essayer de faire pousser des fleurs sur la merde. Il parait que c’est un bon terreau ».

Le blues est aujourd’hui un courant qui a été pas mal évoqué, représenté, pillé, comment penses-tu t’en être extirpé et avoir réussi à imposer ta vision ?

Jean-Luc Navette : Je voulais raconter ces images dans leur clichés, puisque mes images sont clairement clichés mais je voulais aussi les raconter avec le filtre d’un européen. Difficile de parler du Blues comme si je le vivais dans le Mississippi, même s’il y a un Lyon dans le Mississippi ah, ah. Dernier été du Vieux Monde, ça vient d’une envie de faire un bouquin sur le Blues. Puis je me suis dit que consacrer un livre entier sur le sujet, c’était trop. Assez rapidement, j’ai été confronté au fait de devoir aller plus loin que le cliché. Par exemple, j’ai pas mal été inspiré par Arno parce que pour moi c’est un chanteur qui fait du Blues Européen avec d’autres influences et une autre culture musicale. Cette période de l’émancipation du Blues aux Etats-Unis, c’est aussi celle de l’avant et de l’après guerre de 14, ce moment de la chanson dite réaliste qui fait notamment le lien avec Berthe Sylva, Fréhel ou Damia. Gloomy Sunday de Billie Holiday a été superbement reprise par Damia et au final, ces gens racontent les mêmes histoires que dans le blues. Mon idée c’était donc de choper les histoires communes aux deux continents. En chanson ou en littérature, les histoires ou les sentiments sont très souvent les mêmes. La question est de savoir comment faire pour raconter à sa façon, ce que tout le monde à déjà dit. C’est aussi ce qui me plait dans le blues ou dans le punk. Il n’y a pas besoin de savoir le faire, il y a juste besoin d’en avoir besoin, d’avoir besoin de l’exprimer pour le faire et trouver sa voie. Je trouve ça génial. C’est hyper hippie ce que je dis !

Tu as voyagé aux Etats-Unis ?

Jean-Luc Navette : Oui, c’était en 2010. C’était chouette et dur à la fois. Je ne suis allé que dans le Sud, dans les états qui ne sont pas les plus heureux socialement. Je pensais raconter des images qui étaient d’un temps jadis et ça a été dur de voir que les gens étaient encore plus dans la merde que je ne l’imaginais. Ça m’aurait fait plaisir de me dire que les histoires que je raconte ou que les cabanes que je dessine, elles n’existent plus. La réalité te rattrape mais j’ai eu la chance de croiser de bonnes personnes. Quand je leur disais que c’est la première fois que je venais aux Etats-Unis, que j’avais spécifiquement choisi de venir dans leur coin, ils me regardaient avec un drôle d’air. Certains me disaient que j’étais surement un peu con d’avoir choisi cet endroit ! Avec un seul voyage là-bas, je ne connais rien des Etats-Unis mais c’était un plaisir de gosse que d’aller à La Nouvelle Orléans. Je voulais aller dans Angel Heart, je suis allé à Memphis. C’étaient des rêves de mômes qui se réalisaient.

Tu me parles de ton rapport à la nature ?

Jean-Luc Navette : J’ai grandi à Lyon et en Savoie. On avait une maison familiale là-bas. Mes bons souvenirs sont plutôt ceux ou j’étais entouré de nature, que ceux sur les bancs de l’école ah ah. La nature c’est un personnage omniprésent dans mon travail parce que c’est une actrice formidable, à qui on peut donner n’importe quel rôle. J’aime bien l’utiliser autant pour ses aspects menaçants, cette facette de sa personnalité qui aura toujours le dernier mot que pour ses instants calmes. La seule chose c’est que, peu importe la forme que je lui donne, je ne dirai pas au spectateur quelle facette j’ai utilisé, de quel côté je me situe dans la punition. Les volcans, les inondations, les orages savoyards sont les forces dont j’ai été témoin gamin. Quand je regardai le ciel sombre depuis la fenêtre de ma maison, j’aimais autant ce coté déchainé que le fait d’être protégé, de me sentir à l’abri. L’immersion aussi est importante. Je me questionne sur le pourquoi de quand je suis au milieu des arbres dans une forêt ancienne, je ne me sens pas étranger ou hostile à cet environnement. Dessiner la nature, c’est l’observer, la recréer et forcément, tu t’échappes. C’est rassurant pour moi de me perdre au milieu de mes dessins.

L’amour, il se trouve où dans ton travail ?

Jean-Luc Navette : Partout. Partout parce que je pense qu’à partir du moment ou tu racontes l’histoire de quelqu’un, il y a une part d’amour. Une histoire de fantômes, c’est un amour contrarié ou un amour qui manque mais c’est toujours une histoire d’amour. Quand tu me demandes ça, j’ai tout de suite en tête une balade dans un cimetière. Pour moi, un cimetière c’est très apaisant, j’y entends les oiseaux, j’y vois le soleil, les arbres. J’essaye de mettre ça dans mes dessins. Je glisse toujours une petite lueur dans le regard de mes personnages, une petite pointe de ça va aller, une caresse sur l’épaule. Je suis plutôt quelqu’un d’optimiste. Je n’annonce pas l’apocalypse, je laisse ça aux autres. J’ai fait du dessin parce que j’étais pas très fort à l’école, donc si je dois commencer à donner des solutions pour faire tourner le monde, on est pas dans la merde ! D’ailleurs, je suis bien content que ce ne soit pas moi qui m’en occupe. Je suis très sensible à la poésie, aux chansons donc les textes ont une importance capitale dans mes histoires mais je ne sais pas vraiment m’exprimer en mots. Je raconte plutôt la mélancolie en images, c’est mon petit coté gothique-romantique du 19ème ah, ah. Pourtant je ne suis pas quelqu’un de profondément triste, au contraire. A 48 ans je suis heureux, j’ai un métier qui me passionne, des amis formidables, une femme que j’aime, une famille que j’admire avec des gens en forme. En 2023, je suis plutôt de quelqu’un de super chanceux. Mon intention de départ, c’était surtout d’essayer de faire pousser des fleurs sur la merde. Il parait que c’est un bon terreau.

Et la mort ?

Jean-Luc Navette : Elle est là aussi mais j’ai plus souvent tendance à raconter comment on traite les morts plus que ce qu’elle est vraiment. Je me pose pas de question sur la mort elle même puisque je n’y connais rien. Pour moi, c’est l’évolution de notre rapport à la mort qui est intéressant. Des hommes préhistoriques à aujourd’hui, il y a un moment quand on s’est sédentarisé, on a commencé à vivre près de nos morts, on leur a trouvé une place dans notre vie, dans notre histoire. On s’est posé des questions, on a tenté de trouver des réponses sur la différence entre un vivant et un mort et c’est plus cet aspect là que je traite, sur le fait d’être le témoin d’histoires, de les raconter, de devenir l’instrument de l’immortalité.

C’est quoi le point de départ d’un dessin ?

Jean-Luc Navette : C’est quasiment à chaque fois la rencontre avec une image. Des photos, anciennes ou non que je glane dans des livres ou bêtement sur internet. Je bosse avec beaucoup de documentation et d’un coup je vais croiser un personnage. L’histoire va se faire dans ma courge et là seulement je passe au papier. Techniquement parlant, j’ai bossé pendant des années à l’encre mais je suis arrivé à saturation. Depuis quatre ans, je suis repassé au crayon, à l’ancienne. C’est un vrai plaisir. C’est ce qui est excitant dans ce taf, c’est de tout le temps recommencer avec des choses nouvelles, différentes. Pour parler encore de Nicollet, quand je discute avec lui, que je l’entends me dire qu’il peint encore, qu’il cherche encore et que parfois même il se plante, je trouve ça génial. Nicollet nous a toujours dit d’avoir de la documentation, mais pas uniquement des visages. Pour lui, nous devions collectionner des images de mains, de pieds, de torses, de têtes, de positions de personnages. Il faut évidemment savoir garder de la distance par rapport à l’image, savoir s’en inspirer sans la copier, voir ce qu’elle nous provoque. Mes derniers boulots sont plus proches de la documentation d’origine, mais ils sont plus une discussion avec les images, ils représentent ce que moi j’y vois. C’est comme ça que je travaille maintenant. C’est un peu mon test de Rorschach en fait. Je suis curieux de voir ce que diraient les psys de mon boulot. Quoique…

La BD, tu y as pensé ?

Jean-Luc Navette : Oui mais je en sais pas faire. Je sais raconter une histoire sur une image ou une série d’images mais je ne sais pas faire du cinéma donc raconter des images sur une longue durée, impossible. Nicolas Moog sait le faire, mais pas moi. Puis c’est un univers que je connais très peu et loin de moi l’envie d’aller mettre les pieds quelque part ou des gens le font très bien et ou je n’ai pas forcément les références. Il y a un coté furtif dans l’illustration et j’aime l’image qui raconte plusieurs temps à la fois.

On sent une inspiration vraiment très ancienne chez toi. Si tes travaux devaient s’exprimer sur quelque chose de plus contemporain, ce serait quoi ton imaginaire d’aujourd’hui ?

Jean-Luc Navette : Je laisserai surement encore plus de place à la nature, la faune comme la flore. J’ai tendance à ne pas dessiner des choses trop moderne parce que je trouve ça moche. Je suis pas trop de la génération plastique. Pour moi, j’ai l’impression de raconter des choses contemporaines avec des personnages anciens, d’aborder des thématiques, des histoires sans limite dans le temps, qui trouvent toujours un écho peu importe leur âge: amour, trahison, mort, vie. J’essaye d’être témoin des choses mais je ne sais jamais de quoi. Je suis un observateur, posé là, à regarder ce qui se passe autour. Dans l’image du témoin, il y a aussi l’idée d’un bâton témoin qui sert à prendre quelque chose à ceux d’avant, rajouter nos trucs à nous et le passer à ceux d’après. Mon penchant moderne pour moi ce serait plutôt ce que je fais avec Goyokin.

Tu as collaboré avec Le Monde ?

Jean-Luc Navette : Je bosse plus avec le magazine qu’avec le quotidien parce que c’est plus compliqué pour moi d’arriver à faire des images avec une commande de la veille pour le lendemain. C’est toujours une super expérience qui me permet de défendre d’autres aspects du métier. Je n’essaye pas de défendre un travail d’auteur, je me plie vraiment à de l’illustration pure de textes ou d’articles y c’est assez plaisant. Il y a des sujets évidemment plus passionnants que d’autres. Quand on m’a confié la guerre de Troie, j’était tout content de pouvoir en parler sauf que le texte était très scientifique et technique, que certains personnages étaient juste des archéologues qui avaient frottés des cailloux toute leur vie. Pas simple à illustrer mais ce sont de bons défis. C’est un de leur DA avec qui je bosse qui m’a contacté, un gars qui bossait pour la musique et qui a connu mes travaux via les pochettes que j’ai fait pour Born Bad notamment. Quand ils m’ont appelé, j’ai halluciné. La première fois, ils voulait six illustrations à rendre douze jours plus tard alors que c’est à peu près le temps que je mets à en faire une, aha. Puis je me suis repris en disant : Le Monde ? Le gars me dit oui oui. Je rigole, je lui dit qu’on doit pas souvent lui dire non. Même jamais qu’il me répond, ah ah. Du coup, je me suis lancé. C’est bien, ça te sort de ta zone de confort. C’est bien pour tes darons aussi. Quand tu dis à ta mère que t’as fait une pochette pour un groupe que t’aimes elle s’en cogne, par contre quand tu lui parles du Monde, là elle est fière. Elle dira à ses copines que son fils fait du dessin, aha.

C’est quoi Night Records ?

Jean-Luc Navette : C’est un label de réédition de Blues, encore un truc de gosses. Quand on s’est rendu compte que la plupart des artistes de Blues qu’on aimait était libres de droit, on a décidé de se faire plaisir. On fait de beaux disques, de belles compilations, des beaux dessins. C’est l’envie de partager un univers qui me plait beaucoup. On sait bien qu’on ne va pas faire découvrir Robert Johnson aux gens parce qu’il a pas besoin de nous mais Johnson c’est notre porte d’entrée. Grâce à lui, on a pu mettre en lumière Geeshie Wiley & Elvie Thomas ou Kokomo Arnold qui sont plutôt des seconds couteaux du genre mais ils nous passionnent. On en est à la douzième référence. Je bosse avec La Face Cachée, le disquaire Messin. Ils font le label et moi je fais les dessins. J’avoue souvent faire ma princesse quand au choix des artistes à défendre, je fais un peu ma collection de rêve pour avoir mes disques à moi tout beau, tout bien ah, ah.

Verra-ton un jour Jean-Luc Navette en couleurs ?

Jean-Luc Navette : C’est déjà arrivé, ça arrivera encore. Disons qu’à l’heure actuelle, je n’ai pas encore trouvé d’utilité à la couleur pour raconter mes histoires. Je suis passé au noir et blanc pendant le tatouage. Quand je tatouais, je voyais que la couleur ne ramenait pas grand chose à l’image. Ca lui faisait même perdre de sa lisibilité. Le truc, c’est que je ne veux pas mettre de la couleur pour ne rien raconter. Je n’ai pas encore eu le déclic, celui qui me fait me dire: « là si je rajoute de la couleur, elle va m’aider ». Ce sera surement mon étape ultime, un jour j’aurai le courage de m’y mettre.

Greetings From Home, l’exposition consacrée à Jean-Luc Navette se tient du 5 avril au 20 mai à la galerie Arts Factory à Paris.

1 commentaire

t’a vu tout les tonguistes et tatoos chinois delavés, çà craint la ‘sub_culture’ n’est plus,