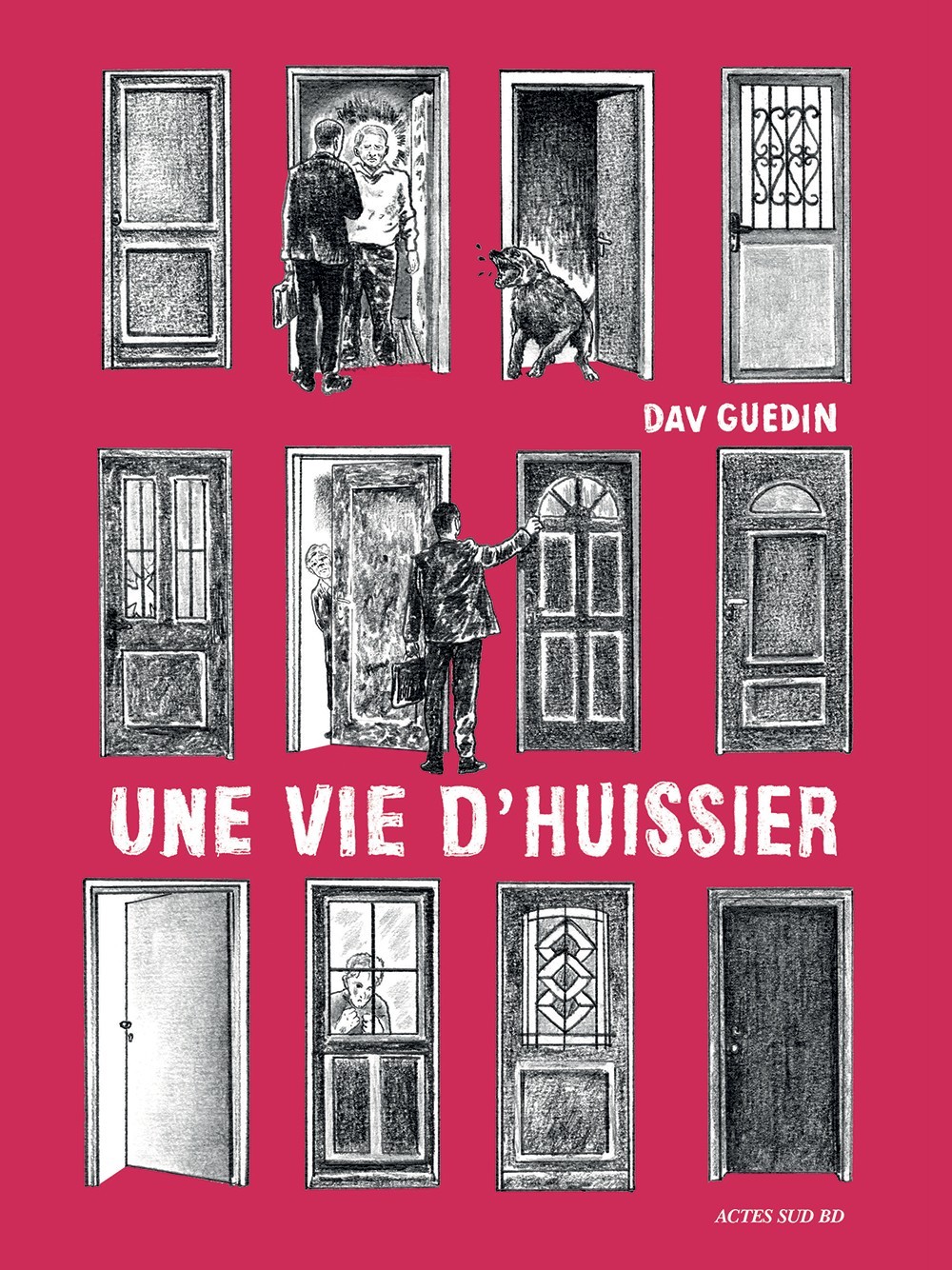

Il taille l’hypocrisie des adultes à la hache, décrit comme personne le monde des handicapés mentaux et donne l’impression de s’être perdu dans un vieux livre de contes qui aurait dégénéré. A l’occasion de la sortie de sa nouvelle BD, Une vie d’Huissier chez Actes Sud BD, voyage dans l’univers de Dav Guedin, grand enfant perdu dans le corps d’un homme de presque cinquante ans.

2014, le magazine de BD AAARG ! parade dans les librairies. La publication, indépendante, sonne drôle et fort, lâche un pavé dans la mare d’une BD Française qui ronfle. Dans ce joyeux bordel, je découvre le travail de Dav Guedin. Format Mook, la déflagration n’en est que plus forte. Ses quelques planches chiadent un noir et blanc qui saisit, se la joue au corps-à-corps avec nos iris, comme deux amants bourrés se trouvant sur la piste de danse d’une boîte de nuit moisie. Viscéral, le dessin sert ce qui s’intitule alors Confessions d’un puceau. Dans ce qui deviendra plus tard un album, Dav se livre sans fard, raconte sa précocité, son intérêt pour les femmes dès la maternelle avec une effarante franchise. Les histoires décrivent les émois de l’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte avec un humour dingue et une sensibilité rarement vue dans le genre. Au début ça surprend, Guedin joue sur le même terrain que Riad Sattouf ou Zep mais troque le maillot sponsorisé contre un perfecto à clous. Quelque temps plus tard, c’est une autre histoire, témoignage de ses heures passées à surveiller les cours de récréation de maternelles, que Dav livre en couleurs. Intitulé Down With the Kids, l’œuvre est juste, sensible, mignonne à la limite de la friandise. Mais Guedin n’oublie jamais d’où il vient. Son appartenance à l’underground transpire inévitablement: sa douceur punk donne à ses mômes un esprit provocateur et à leur aire de jeu, des allures de ring de boxe.

Guedin aime parler des grands enfants qui composent ce monde pour mieux pisser sur les adultes. Dès ses débuts avec son frère Gnot chez l’éditeur larseillais Le Dernier Cri, il parodie son enfance. Dès sa première BD d’envergure, Colo Bray-Dunes 1999, il raconte cet été passé en tant qu’animateur dans un camp de vacances pour adultes handicapés mentaux, partageant la partie graphique avec Craoman. Le dessin est typique des productions indépendantes: un noir et blanc criard, parcouru d’onomatopées fortes et d’un esprit anarchique qui étouffe parfois l’histoire. Mais dans un processus narratif qui deviendra sa quasi marque de fabrique, Dav raconte l’humain qui se camoufle derrière ces bouillons de vie via une série de portraits. Il aère le récit, y convoque l’intime en faisant sortir les personnages de leur carcan de fiction et les laissent se confier face caméra dans un esprit quasi documentaire. Le binôme se reforme pour Breizhskin, qui raconte les errances d’une bande de skinheads dans la Bretagne des années 80 et qui ne sait plus très bien où se situent les frontières entre le bien et le mal. Le dessin s’affirme, Dav s’efface quasiment au profit de l’écriture, sans oublier de rappeler en pointillés à son fameux processus narratif L’histoire raconte une jeunesse en perdition, deux âmes qui veulent à tout prix rentrer dans la cour des grands pour mieux s’y casser les dents. La question reste en suspend: et si finalement c’était vraiment mieux de ne jamais grandir ?

Depuis quelques années, Guedin est séparé de toutes attaches: plus de dessinateurs, plus de scénariste, il joue maintenant seul dans sa cour. Sa dernière BD, sortie chez Actes Sud, raconte l’histoire d’une âme tourmentée, celle de son grand cousin Gilbert, quasi grand oncle qu’il n’a que peu ou pas connu, devenu huissier de métier et qui à un jour décidé de dire merde à la vie. « Pendu ? » Quand en 2015 sa mère lui fait part de son décès, Guedin écoute puis prends des notes. « T’embêtes pas », lui dit-elle, si tu veux connaître son histoire, tout est sur papier, Gilbert à écrit ses mémoires ». A travers ce destin, Dav voit le moyen de raconter sa famille dont une partie lui était inconnu, discuter de l’époque, des moeurs, de sa Normandie natale autant que de parler de lui en filigrane. Intitulé Une vie d’huissier, le livre est l’adaptation de cette troublante vérité de vie, chronique douce amère à deux visages ou l’on découvre un personnage étonnant, dérangeant et attachant, partagé entre expulsions sans ménagement et fascination pour l’ésotérisme et les arts plastiques. Tout en nuances de gris, l’ambiance y est sombre, austère pour mieux cerner le carcan dans lequel son personnage s’enferme jusqu’a s’y éteindre. Morose ? Peut-être mais Guedin est aussi bien un talentueux conteur qu’un mécanicien de l’humour. Ici, il graisse les rouages de la machinerie imparable qui broie son personnage avec les traits de drôleries et un sens de la composition de l’image qu’on lui connait bien. Quand le récit s’achève, on reste sur une note triste mais parler de sa famille c’est avant tout l’explorer. Au moment de concrétiser le livre, Guedin fait la rencontre d’une des filles de Gilbert : Estelle. Elle c’est Monster Lune, âme d’artiste ayant quittée la France pour Londres et qui partage avec ce cousin éloigné, un amour pour les bizarreries en tous genres et les costumes monstrueux. A rencontre pas banale, fusion totale. Le livre qui devait regarder Gilbert sombrer, se termine finalement sur l’histoire d’amour nouvelle de deux âmes qui se connaissaient sans se voir avant que la mort ne les rapproche. Un point commun s’affiche plus haut que tous ceux qui les réunit : ils sont deux grands enfants qui souhaitent ne jamais grandir. Décidément, même seul, Guedin trouve toujours une copine ou une copain pour se marrer avec lui.

Pour Gonzaï, Dav revient sur presque vingt ans de carrière dans un underground qui n’a jamais cesser de s’amuser, entre peluches mongoloïdes, Catherine Ringer et la Normandie sous les bombes.

Votre travail se raconte beaucoup de manière autobiographique, pour quelles raisons ?

Quand je suis sorti des Beaux-Arts, je ne savais pas quoi faire. J’ai commencé par devenir graphiste et j’ai réussi à entrer dans une boîte pour faire du web alors que je n’y connaissais rien. J’ai appris sur le tas et une fois que j’ai su faire des sites, j’ai contacté l’éditeur marseillais Le Dernier Cri en leur disant que j’adorais leurs éditions, mais que leur site c’était vraiment de la merde. Pakito Bolino, le boss, m’a dit : « Si t’es si malin, viens le faire toi-même. » Je l’ai bossé et comme paiement, il m’a laissé prendre n’importe quel livre de ses éditions. Il m’a surtout laissé la possibilité d’imprimer un bouquin en sérigraphie dans ses ateliers. Avec mon frère, Gnot Guedin, on était fan du Dernier Cri et j’ai tout de suite pensé à lui pour le faire. Je voulais que notre duo soit notre identité, Les Frères Guedin, qu’on ne distingue pas trop qui était qui. Pour nous, faire un bouquin là-bas c’était presque un but ultime. On se disait qu’on pouvait faire ça et après mourir tranquille. En fait, on ne le savait pas encore mais c’est ce qui a surtout marqué le début de nos aventures. À cette période, on n’arrêtait pas de raconter les crasses qu’on se faisait entre frangins, et à d’autres aussi. C’est Bolino, encore lui, qui nous a dit : « Bon, arrêtez de raconter vos conneries de minots et faites-en un livre. » C’est devenu Mémoires de bâtards. Bolino, c’est un moteur, ce mec. C’est aussi lui qui m’a conseillé de faire de mon expérience avec des enfants handicapés mentaux une BD, qui deviendra plus tard Colo Bray-Dunes 1999.

« En suivant l’ancienne copine de mon frère, j’ai commencé à faire une espèce de lapin qui bande avec des tentacules. J’ai adoré ça. »

La fiction vous y avez déjà pensé ?

Oui et non. Bolino toujours, a déjà lu un texte de moi en me disant qu’il fallait que j’arrête d’écrire des BD et que je me mette aux romans. J’ai écrit deux scénarios pour deux potes, qui ont déjà fait un peu de BD mais qui n’ont pas encore sorti d’album, Mathieu Desjardins et JessX. Je me suis inspiré de leurs univers et je leur ai proposé des choses. Les scénarios sont prêts, les projets en gestation mais j’avoue préférer m’inspirer d’histoires vraies et tant qu’à faire, autant puiser dans ma propre existence. Je n’ai aucune pudeur quand au fait de me raconter. Je suis vraiment sans filtres et puis j’adore écrire, ça me repose.

Crazy Dolls, c’est quoi ?

Ça date de mon époque webmaster. C’est né avec la copine avec laquelle mon frère était à ce moment-là. Je suis descendu un weekend chez eux, je me faisais un peu chier et elle s’est mise à faire des peluches. En la suivant, j’ai commencé à faire une espèce de lapin qui bande avec des tentacules. J’ai adoré ça. En rentrant sur Paris, je le ressortait de mon sac, j’étais complètement fasciné. Par la suite, avec ma nana de l’époque, le soir en regardant des films, on s’est mis à coudre tous les deux et à en faire plein. Sur certains modèles je dessinais carrément les visages qu’ensuite je cousais. C’était un vrai travail de recherches et de créations. Je passais mon temps à la Halle St-Pierre à Paris, à la découverte de tissus. Je suis même allé dans des boutiques de luxe ou j’essayais de négocier des chutes pour pas cher. Je suis reparti avec des sacs de tissus incroyables. J’ai pourri l’appart de ma copine avec tout mon bazar, c’est ce qui m’a décidé à me trouver un atelier. Grace à une amie qui connaissait mon travail, j’ai visité le squat d’artistes de la rue de Rivoli et rencontré une artiste, Fabesco, une vieille punk. On a sympathisé et elle m’a permis de m’y installer. Je suis resté trois ans sur place. J’ai crée une communauté autour de ça, c’était un site internet au départ devenu ensuite une sorte de collectif virtuel. Je recevais des peluches d’un peu partout dans le monde que j’exposais ensuite, américains, mexicains… c’était génial. Tracks, l’émission d’Arte, avait même fait un sujet sur nous. Avant je faisais pas mal de pièces uniques mais le dessin me prenant du temps, j’en fais de moins en moins. Maintenant quand j’en fabrique, je prends des vieilles peluches ou des toutes faites mais cheap et dessus je pose des visages que je fais en résine. Je me suis fabriqué une petite série de moules, que je reproduis. Avec le recul, j’ai l’impression de me fabriquer les peluches que j’aurai adoré avoir gamin, ah, ah !

Vous avez collaboré avec Catherine Ringer ?

Oui. C’est grâce à Luv Stories, une BD qu’on a sorti avec mon frère aux éditions Même pas Mal. Sur la couverture, on y voyait un gros coeur humain bien saignant. Elle a flashé dessus en librairie. J’étais en train de faire un footing, quand l’éditeur m’a appelé pour me dire qu’elle voulait mon numéro. Je lui ai rigolé au nez, d’autant que d’habitude ce genre de vannes c’est moi qui les fait. Le lendemain, elle m’a contacté. Elle voulait qu’on illustre les images du clip d’une de ses chansons, Punk 103. Elle me l’a chanté au téléphone. J’étais scié. Pour moi, c’est une chanson forte, assez inhabituelle dans son oeuvre, une chanson sur la dépression. Deux jours après on s’est retrouvé chez elle avec mon frère, à discuter et chercher des idées pour le clip. C’était drôle mais c’est un moment particulier pour moi parce qu’il représente la scission que nous avons eu avec lui. Avant cette expérience, il m’avait déjà témoigné son envie de voler de ses propres ailes, d’exister hors de notre duo mais je ne l’avais pas vraiment saisi. Pendant l’entretien avec Ringer, il n’arrêtait pas de tirer la couverture à lui ou de me couper la parole. En sortant de là, j’étais saoulé, on s’est embrouillé et pendant un an, on ne s’est plus parlé. Pour le clip, chacun à fait son truc de son coté sans se concerter. On l’a fait comme elle le voulait mais l’expérience reste un peu en demi-teinte, le clip étant pour moi ni complètement abouti, ni complètement réussi, de ce fait mais aussi pour d’autres raisons que je n’ai pas envie d’évoquer. Gnot et moi on s’est rabiboché depuis et nous avons gardé de très bonnes relations avec elle. Elle a notamment signé la préface d’une de nos BD. C’était une collaboration et une rencontre incroyable.

La famille pour vous, c’est important ?

Bien sûr. Mon entourage compte énormément. J’ai grandi à la campagne mais je la détestais. On m’appelait « le Parisien ». Avec mon frère on était des petits cons, on aimait bien faire chier les gens, faire des lettres anonymes. On dessinait beaucoup, toujours des trucs un peu monstrueux, pas dans les normes. J’étais très imaginatif, je me laissais emporter par beaucoup de choses. Par exemple, je faisais croire des tas de trucs à mon frangin. Un jour, j’ai prétendu que j’avais des doubles de moi que j’appelais des fées que j’incarnais réellement. Il y avait la fée Davina où je me transformais en fille, la fée musclée où je mettais des chaussettes dans mon pull. Il gobait tout. À l’anniversaire des autres mômes, il ne pouvait pas s’empêcher de le raconter naïvement et tout le monde se foutait de sa gueule.

« Ma mère m’a fait lire du Cavanna quand j’avais 10 ans ».

C’est à ma mère que je dois ma fibre artistique. C’est elle aussi qui m’a ouvert à un esprit, je ne dirais pas pervers, mais aidé sans le vouloir à m’intéresser au sexe. Elle m’a fait lire du Cavanna quand j’avais 10 ans. Elle était abonnée au Nouvel Obs, dans lequel je retrouvais du Reiser. Ça me choquait un peu au début mais très vite, avec mon frère, on en redemandait. C’est vraiment à elle que je dois mon côté trash. Mon père était formateur en mécanique agricole ; quelqu’un de très autoritaire. Pour lui communiquer mon mécontentement, je dessinais de toutes petites BD qui étaient pour moi le seul moyen de lui lancer des crottes de nez. Je faisais des strips sur sa gueule et je les montrais à ses potes quand ils venaient chez nous. Il a mis un certain temps avant de s’intéresser à mes travaux mais il m’a dit que ces petites histoires l’avaient fait réfléchir, évoluer. Le pouvoir de la BD, c’est fou.

Justement, la BD, vous y venez comment ?

Ça n’a pas été si facile. J’ai toujours été un grand amateur du médium. Petit pour me calmer, on me donnait une BD et je restais longtemps à les regarder, complètement fasciné. Ça a continué pendant des années et c’est toujours le cas. J’avais toujours eu l’envie de faire une activité artistique mais je ne me sentais pas capable de faire de la BD. Mes parents n’ont jamais voulu que nous fassions des écoles d’art donc j’ai fait quatre ans de deug d’Anglais. Mais je faisais la fête tout le temps. Mon frère, parti en licence de maths, a commencé sur les chapeaux de roues avant de lâcher l’affaire et de glander lui aussi. Puis un pote à nous est parti faire les Beaux-Arts à Cambrai, dans le Nord. On a supplié nos parents, pas chauds du tout, qui ont fini par céder. Ils nous ont dit nous soutenir encore sur ce coup-là mais si jamais ça foirait, c’était terminé pour nous. On a galéré pas mal à la sortie et ma mère a beaucoup regretté de nous avoir laissé faire cette école. Elle est revenue sur sa décision quand Colo Bray-Dunes 1999 a obtenu les 3T dans Télérama, ah ! ah !

Vos projets se veulent souvent poil à gratter quand ce n’est pas coup de pied dans le cul de la bien-pensance. Comment vous avez construit tout ça ?

C’est moi qui suis allé chercher mes références. J’adorais la BD dite « rock » des années 80, Tramber, Jano, Margerin. Après j’ai découvert Métal Hurlant, que j’achetais d’occasion. Hara-Kiri aussi que je chopais sous le matelas des grands frères de mes potes. J’étais un ado punk mais j’ai fait mes communions donc je restais très pieux malgré tout. Je suis toujours un grand fan de Jésus. J’ai relu un bouquin d’Éric-Emmanuel Schmitt sur le procès de Jésus vu par Ponce Pilate, mais putain, Jésus il défonçait tout, il était génial ce mec ! À mes premiers concerts punks, je me sentais chez moi. Dans un premier temps, je me suis confronté au look, à la musique, à la façon de penser et tout m’intéressait. La révélation, c’était lors d’un voyage. Mon père a une cousine qui vivait à Londres, elle nous faisait la visite de la ville en touriste, tous assis dans les Double Decker, quand je suis tombé à Piccadilly Circus sur une bande de punks. J’ai dit solennellement à mes parents que c’est ce que je voulais faire plus tard. C’était vers 13-14 ans, l’époque de ma première paire de Doc. Aujourd’hui pour moi, le punk ce n’est pas une crête et un perfecto, ça va au-delà. C’est une identité, un état d’esprit, c’est dada. Je n’arrête pas ça à une musique ou un style.

Comment arrive votre première BD importante, Colo Bray-Dunes 1999?

J’ai travaillé de nombreuses fois avec des enfants dans des colos et de temps en temps il y avait un autiste, un trisomique ou un hydrocéphale. Je n’avais jamais le temps de m’occuper d’eux. Je trouvais ça vraiment dommage. Aux Beaux-Arts, je m’étais inspiré du boulot d’une amie à moi qui travaillait des portraits d’handicapés. J’en ai fait beaucoup mais je trouvais l’ensemble assez impersonnel. Je me suis dit que pour mieux les dessiner, je me devais de mieux les connaître. Quand je suis né, mes fontanelles durcissaient trop vite, ce qui impliquait que mon cerveau ne pouvait pas se développer normalement et qu’il aurait dû finir par me sortir par les oreilles. Je devais me faire couper le crâne en quatre et rester amoindri toute ma vie. Ça n’a jamais eu lieu mais quand j’ai imaginé cette perspective, c’était assez facile pour moi de me projeter. À mon arrivée, le directeur m’a dit de faire pour eux comme si c’était pour nous. Ça m’a travaillé pendant tout le séjour. Quand c’est devenu un BD, sur l’insistance de Pakito Bolino, ça m’a semblé tout de suite évident, d’autant plus parce que ce sont des histoires qui sont finalement très peu racontées et que le sujet prête toujours à débats. J’ai récemment parlé avec ma famille du fait que l’on peut désormais repérer les enfants trisomiques in utero et interrompre la grossesse dans le cas où l’enfant serait non désiré. Pour moi, c’est une forme d’eugénisme. Je comprends tout à fait la difficulté de prendre en charge un enfant trisomique, mais ils ont tout autant le droit à l’existence que les autres. C’est énormément d’amour malgré tout. Un jour, il n’y aura plus aucun enfant trisomique sur cette planète. Et c’est très triste.

Breizhskin, c’est encore une part de vous ?

On voulait faire un autre projet avec Craoman, le dessinateur de Colo Bray-Dunes. Au même moment, j’avais un coloc qui a commencé à me raconter son histoire. Ça a fait écho parce que je me rappelle très bien de cette période au collège où les grands du bahut, qui était des punks, se sont mis du jour au lendemain à changer de look et à faire des saluts hitlériens. Tout le monde rigolait avec ça. On était à la campagne, il n’y avait que très peu de communautés et finalement ça n’emmerdait personne. Mais ailleurs ça pouvait être perçu tout autrement. Je voulais faire une BD sur cette période, sur l’embrigadement, sur pourquoi de jeunes mecs pas racistes se sont retrouvés plongés malgré eux dans quelque chose qu’ils pensaient connaître. Mon ancien coloc n’était pas particulièrement dans ce délire-là au départ. Il a suivi, bête et méchant. Un jour il était punk et traînait dans des squats et le lendemain il était devenu skin et allait taper du punk. Y a vraiment eu un effet de mode du mouvement dans les années 80/90. C’était dans l’air du temps, donc on suivait le mouvement comme des idiots. Je me suis retrouvé avec certains de ces mecs avant de me rendre compte que je n’avais rien à y faire. C’est drôle de voir à quel point le skinhead a été complètement dénaturé. À la base, ça n’a rien de raciste puisque le mouvement parle des prolétaires jamaïcains et des prolétaires blancs anglais qui se sont rejoints pour créer quelque chose de multiethnique, et donc de super beau. Ma théorie, c’est que des membres du National Front ont accroché certains groupes à la mode et les ont complètement détournés de leur but originel. Pour moi, Breizhskin n’est pas un livre grand public, comme ont aimé me le rappeler les éditions Ankama, mais il est d’intérêt public. Je suis très content de l’avoir fait.

« Plus ça me dégoûte et plus j’ai envie de le dessiner ».

C’est à ce moment-là que vous larguez les amarres, plus de duo ou de collaborations, Dav Guedin fait tout, tout seul.

Oui. C’est grâce au magazine AAARG ! et Pierrick Starsky, son rédacteur en chef. Il m’a proposé quatre planches et j’avais le choix de le faire soit avec mon frère, soit avec Craoman, soit seul. Ça a fait tilt. Je n’avais jamais rien fait en solo, il était temps de me lancer. J’ai décidé de rendre hommage à un pote, aujourd’hui directeur de banque, avec qui j’ai fait les 400 coups. À chaque fois que je parlais avec une nana, il me disait qu’une fois que j’aurais réussi à finir au pieu avec elle, peu importe la personne, elle allait finir par me pisser dessus, ah ! ah ! ah ! C’était son running gag, qui a donné une des histoires qui deviendront par la suite Confessions d’un puceau. Je pensais me la faire refuser. Pierrick m’a répondu hyper enthousiaste, me disant qu’il trouvait ça génial et qu’il projetait même d’en faire un livre. J’ai essayé que ces histoires ne soient pas qu’une énumération des aventures sexuelles de Dav Guedin, mais qu’elles apportent un semblant de réflexion aux lecteurs, un regard ou une matière à penser. J’aimais aussi le fait que vis-à-vis de la nouvelle génération ou les images de cul sont à portée de clics, ça me faisait marrer de rappeler que pour nous le summum de l’érotisme c’était une paire de seins dans une publicité pour du shampoing. Il n’y a pas énormément de façons de gagner de l’argent dans la BD donc dès qu’il y en a une, on la prend. J’ai tendance à dire oui à tout, ce qui fait que je travaille régulièrement à des ateliers avec des enfants mais aussi dans des prisons. Grâce à ce bouquin, j’ai fait un fanzine dans une classe aux Beaux-Arts de Metz qui avait pour thème la honte. J’ai eu des confidences incroyables de la part des élèves, en libre échange, de leur côté comme du mien. C’était super enrichissant. J’ai pu me rendre compte que les nouvelles générations sont très à l’aise avec le choix de leurs orientations sexuelles. Très jeunes, certains se réclament bisexuel, trans, lesbien ou gay, ce qui est super cool. Quand j’étais aux Beaux-Arts, il y avait ces mêmes orientations mais elles ne se dévoilaient pas aussi facilement.

Avec Down With the Kids, vous travaillez la couleur pour la première fois.

Oui et travailler la couleur, c’est super fastidieux. Je ne suis vraiment pas à l’aise avec son utilisation, maintenant un peu plus. Faire Down With the Kids en couleurs, c’était un challenge. Le résultat a divisé mais j’aime me mettre des défis. Je me dis qu’une fois lancé, c’est trop tard et que je ne peux plus faire machine arrière. Le plus dur dans ce boulot, c’était de représenter la couleur des peaux. Comme j’étais souvent entouré par des enfants black ou reubeu, retranscrire les teintes était un vrai travail de réflexion, de bons mélanges. Avec la couleur, je voulais vraiment trancher, entrer dans quelque chose de plus doux. Certains vont dire que je m’assagis mais en vrai, je crois que j’avais surtout envie de faire plaisir à ma mère ! Elle était directrice de maternelle, de celles pour qui les enfants sont leurs vies. Avec Down With the Kids, je voulais raconter toutes les histoires mignonnes que j’ai eues en allant à la rencontre des enfants. J’adore les mômes et j’ai vraiment l’impression d’avoir fait la BD la plus naïve du monde, mais certaines personnes m’ont dit que mes gamins étaient parfois super trash, voire carrément monstrueux. Je m’amuse avec les enfants, mais malgré moi je ne peux pas m’empêcher de leur ajouter une dose de subversion. J’aime l’esprit de provocation. Quand on a fait Les Frères Couillus avec Gnot au Dernier Cri, on a détourné des images des années 50 très stéréotypées. L’idée de base derrière tout ça c’était de détruire ce sentiment, dire les choses franchement, les exprimer cash, sans filtre. Si ça choque, ce n’est jamais calculé parce que je suis dans la contradiction, dans la provocation depuis très longtemps. Par exemple, je représente beaucoup ce qui me dégoûte, plus ça me dégoûte et plus j’ai envie de le dessiner.

Je crois vraiment que vous ne pouvez plus le nier : vous êtes un peu amoureux de votre enfance, non ?

Down With the Kids, ça veut littéralement dire « au niveau des enfants ». Quand je suis animateur, je suis aussi prof mais au bout d’un moment je me perds avec eux, je redeviens un gamin et je déconne non-stop. J’ai vraiment gardé une âme d’enfant parce que c’est une période importante de ma vie, celle pour moi où je me suis construit le plus. J’étais un enfant très heureux, un peu vicieux et qui cachait bien son vice. Sur ma photo de communion, je ressemble vraiment à un ange, ah ! ah ! Peu de gens se souviennent vraiment de leur enfance moi je m’en rappelle parfaitement et j’en ai de très bons souvenirs. L’une de mes références préférées à ce sujet, c’est le film Dolls (1987) de Stuart Gordon [le papa de Re-Animator, ndlR]. Avec ma cousine et mon frère, on en est dingue. Dans le film, un fabricant de poupées tue tous les adultes qui n’ont pas gardé leurs âmes d’enfant. C’est le moment qui nous a fait nous dire qu’il fallait absolument qu’on garde la nôtre. Je n’ai aucune envie de m’en séparer. Le monde des adultes ne me plaît pas du tout, même si avec le temps qui passe, je me rends compte que les adultes n’existent pas. Quand je vois les gens qui nous gouvernent, ceux qui se mettent sur la gueule à l’Assemblée nationale, comparés à des enfants dans une cour de récré, je me dis qu’il n’y a vraiment pas de différences. Sauf que les adultes n’assument pas d’être restés des enfants. Moi, complètement.

Votre nouveau projet, Une vie d’huissier, se détache quelque peu de l’enfance, garde votre veine biographique.

Oui. Je venais de terminer mes dernières BD et je cherchais un sujet un peu fort à raconter. Je me connais, quand je travaille mes projets, je sais qu’ils vont me demander du temps et de l’attention et je veux que le sujet me prenne suffisamment aux tripes pour bien le mener à son terme. Quand ma mère m’a annoncé la mort de ce grand cousin, ses histoires ont tout de suite éveillé ma curiosité. Je me suis demandé comment on faisait pour devenir huissier. Pour moi c’est comme devenir proctologue, qu’est ce qui pousse les gens à faire ce genre de boulot, ah, ah ! Ma mère m’a balancé le texte et j’ai attendu un moment avant de le lire. Quand je me suis enfin lancé, ça a été un choc. J’y apprenais beaucoup sur ma famille. La vie de Gilbert était emplie d’énormément de choses et ce parcours d’un homme du début à sa fin entre la violence et la misère me fascinait. Au moment de lire le passage sur son enfance, je me suis complètement projeté dans son histoire: il n’aimait pas la campagne, adorait faire des petites sculptures, était réputé maladroit, fasciné par les filles, racontait des anecdotes scatologiques…c’était tout moi, ah, ah. Toutes ses contradictions, son humanité finalement, m’intéressait beaucoup. Il avait aussi une activité artistique à coté, comme une échappatoire aux difficultés de sa vie. C’était un brave gars, transformé, miné d’avoir participé à toutes les horreurs que je décris dans le livre. Mais cette proximité avec ma famille n’était pas toujours facile à gérer. Je suis resté en retrait pendant toute la création afin d’éviter la censure. Ce n’est qu’à la fin que je me suis vraiment rapproché d’eux.

Vous avez travaillé avec un nouvel éditeur cette fois.

A la base, j’ai proposé le projet à l’Association qui m’a dit avoir beaucoup aimé le traitement graphique mais pas l’histoire. C’était au début de mon travail, j’aurai peut-être dû attendre avant de leur envoyer. Par la suite j’ai rencontré Thomas Gabison de Actes Sud BD qui m’a retourné le cerveau. Il a eu un vrai point de vue d’éditeur sur le travail déjà accompli. Le livre devait compter 60 pages au départ, là ou lui m’a poussé à en faire plus de 90, ce qui est vraiment bien parce qu’il y avait encore d’autres aspects importants de l’histoire et du personnage à développer. Tout est en noir et blanc, j’avais envie de travailler le crayon en faisant plein de nuances de gris. Pour celui-ci, je me suis attaché à travailler mes mises en page à partir de photo-montages avant de dessiner, histoire d’apporter un style beaucoup plus réaliste à mes dessins. C’est quelque chose que je ramène à mes élèves dans mes ateliers. Je leur montre le photo-montage de départ et le dessin que j’en tire ensuite. C’est une technique issue du manga à la base ou tous les décors sont faits à partir de photos redessinées et comme les jeunes que je côtoie en sont férus, c’est un bon moyen de leur parler de cet aspect de la création, de leur faire découvrir une autre façon de procéder.

Et la suite ?

C’est encore une fois un projet que ma mère m’a fait parvenir et qui dormait depuis trois ans sur ma table de chevet. C’est l’histoire d’un orphelin, accueilli par ma famille dans la ferme qu’habite actuellement mes parents. Un petit parigot qui faisait tout un tas de conneries, envoyé par sa soeur en famille d’accueil le temps d’une année. Il est encore en vie et je l’ai rencontré, c’est un sacré personnage, un bon gars qui a 90 ans aujourd’hui. Il a écrit un très court manuscrit ou il raconte cette fameuse année. J’ai adoré cette histoire. Elle parle de ma grand-mère notamment, sa jeunesse, comment elle était forte, très travailleuse. Il parle de la vraie cambrousse à travers son regard d’enfant, qui plus est Parisien. Une année, c’est le temps de la moisson, du semage à la récolte dans une Normandie encore occupée par les Allemands. La moisson se termine au moment même du débarquement, pendant que les paysans travaillent sur des énormes machines en bois, hautes comme des immeubles de trois étages, des bombes éclatent autour d’eux, ça canarde dans tous les sens, des avions s’écrasent. Un bordel. Tout ça m’a beaucoup ému. Jeune, je dénigrai cette campagne. J’ai repensé à ces gens que je méprisais, des gens simples, généreux, avec un coeur et de vraies valeurs et j’ai eu très envie de leur rendre hommage. Je n’ai encore ni titre, ni date de sortie mais je suis très excité rien qu’à l’idée de le faire. Il sera dans la continuité du travail que j’ai fait avec Une vie d’huissier, autant technique que narratif.

1 commentaire

c pas la bite aux chons, mais pas loin