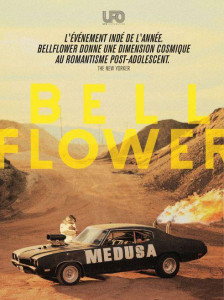

Il y a d’abord cette image, balancée en plein milieu du film, de celles qui vous impriment bien la rétine jusqu’à vous obséder des nuits entières. Dans un quartier résidentiel, au beau milieu d’une rue irradiée de lumière blanche, un monstre de tôle monté sur des pneus larges, noir comme la mort, dérape dangereusement dans un crissement sourd qui semble durer une éternité. A l’arrière-plan, on distingue, dans le flou, de la verdure, un passant, d’autres véhicules sagement rangés en file indienne. Et donc, soudain, le chaos, une Buick Skylark de 1972 qui vient ruiner la tranquillité de cette paisible bourgade, une menace terrible que l’on regarde surgir à visage découvert, animée d’une fureur qui en dit long sur ce qui l’a menée jusqu’ici. En quelques secondes, tout bascule. Manifestement, ça commence à sentir le sapin. Cramé, le sapin. D’ailleurs, il y a comme une odeur de brûlé, non ?

Mars 2012. À neuf mois de l’Apocalypse, presque en guise de faire-part célébrant ladite gestation, Bellflower arrive sur les écrans français. Tout auréolé d’une sélection au Festival de Sundance l’an passé, et avec ce statut enviable (puisqu’il se fait beaucoup plus rare) de « premier film d’auteur que personne n’attendait mais qui pourrait tout fracasser sur sa lancée ». Les raisons d’un tel engouement ? Multiples : un univers esthétique très personnel (couleurs saturées, narration fragmentée, caméras bricolées avec les moyens du bord), un budget dérisoire (17 000 dollars), des acteurs inconnus qui se répondent impeccablement (Glodell tient lui-même le rôle principal), une B.O. qui épouse pile poil son sujet (le folk mélancolique et lo-fi de Jonathan Keevil, quelques passages plus synthétiques), une caisse customisée qui crache des flammes et, surtout, un propos qui se distingue nettement du tout-venant funky propre à un certain cinéma indie (cf. les œuvres « bis » de Tarantino, s’il fallait n’en retenir qu’un). Car si Bellflower a tous les atours du petit film envisagé comme un objet arty, il est loin, mais alors très loin d’être cool. Et en cela, contrairement à ce que certains ont pu pointer ici et là, il est foncièrement honnête.

Bellflower, c’est un peu l’anti-Drive. La face cachée, presque honteuse, de la love story contrariée sur fond de bolides rugissants. Il y est donc question d’une idylle naissante, fragile, palpable, d’asphalte et de violence incontrôlée, de cet élément déclencheur qui remet soudainement en cause les certitudes les plus profondes. Mais à la différence du blockbuster au néon qui a tant rassemblé, la couleur vire bientôt, ici, au noir le plus profond. Il n’y a dès lors que les flammes pour transpercer l’opacité des ténèbres.

Le pitch, sans vous raconter le film façon Télérama : deux potes gentiment paumés passent leur temps à concrétiser leur fantasme d’apocalypse, tout ça parce que Mad Max leur a « retourné le cerveau » quand ils étaient gamins (note importante : le deuxième Mad Max, celui avec Lord Humungus – le meilleur de la série). Une fille arrive et, comme souvent, les emmerdes commencent. Il n’y a pas de bonheur sans emmerdes. Les choses ne prennent du sens que lorsqu’il est question de reconsidérer ses choix. Woodrow (le héros – ou plutôt l’anti-héros) est un type banal, il a un peu la gueule de James Murphy en moins gros, une gueule d’ours mal léché, pas léché du tout d’ailleurs. Milly entre dans sa vie, elle va enfin pouvoir lui apporter ce qui lui manque. Vraiment ?

Nous sommes souvent de grands romantiques. Nous aimons les grosses cylindrées, les flingues, l’alcool, mais nous ne pensons pas qu’avec notre queue.

Nous payons cher ce que nous idéalisons. Nous faisons partie du monde moderne, et dans ce monde moderne, chacun est libre de faire ce qu’il veut. Nous avons œuvré à la redistribution des cartes, et nous sommes encore prêts à tout jouer sur un coup de poker. Nous sommes les beaux joueurs : ceux qui ne font désormais plus les choses que pour la beauté du geste.

Vous nous avez laminé depuis l’origine du monde. Vous avez le courage de voir les choses en face lorsque nous fuyons dans tous les sens. Vous ne trahissez rien de vos intentions, nous rougissons parce que nous pensons les connaître. Vous êtes… Vous êtes définitivement d’un autre monde – le nôtre, il est en ruines. Nous avons détruit ce que vous nous avez aidé à construire, et nous l’avons fait violemment. Vous avez acquis la liberté derrière laquelle nous nous efforçons de courir, et vous l’avez fait patiemment. Au final, nous en sommes réduits à envisager l’idée de fuir le plus loin possible, avec la bagnole, du carburant et de la drogue. Nous ne pouvons désormais plus compter que sur nous-mêmes, parce que nous nous connaissons mieux que personne. Quelqu’un a-t-il relevé à quel point ce film n’était pas une romance, mais une bromance ?

Ils s’étaient mis en tête de concevoir eux-mêmes leur créature de destruction. Après tout, la paternité de la chose ne revenait pas seulement à n’importe quel crétin apparu tôt sur cette planète. Ils y pensaient depuis longtemps, et n’avaient à vrai dire besoin de personne pour donner corps à leur dessein, tirer eux-mêmes sur tout ce qui ne bougeait plus dans les parages, purifier par le feu cette médiocrité ambiante dans laquelle ils auraient pu finir par s’embourber. Parce que les choses prennent du temps, ils y passèrent une éternité, sacrifiant leur potentiel de gendres idéaux au nom d’une esthétique, d’une idée tellement plus viscérale. Sans même le vouloir, ils traduisaient l’état de délabrement dans lequel se trouvaient nombre de leurs semblables.

Ils s’étaient mis en tête de concevoir eux-mêmes leur créature de destruction. Après tout, la paternité de la chose ne revenait pas seulement à n’importe quel crétin apparu tôt sur cette planète. Ils y pensaient depuis longtemps, et n’avaient à vrai dire besoin de personne pour donner corps à leur dessein, tirer eux-mêmes sur tout ce qui ne bougeait plus dans les parages, purifier par le feu cette médiocrité ambiante dans laquelle ils auraient pu finir par s’embourber. Parce que les choses prennent du temps, ils y passèrent une éternité, sacrifiant leur potentiel de gendres idéaux au nom d’une esthétique, d’une idée tellement plus viscérale. Sans même le vouloir, ils traduisaient l’état de délabrement dans lequel se trouvaient nombre de leurs semblables.

Au fur et à mesure que prenait forme l’objet de leur désir, ils rompaient peu à peu avec la rectitude du temps : comment survivre à ce qui a été, et ne sera plus jamais ? Une seule option se présentait à eux : foncer tête baissée. Ce qui impliquait des heurts, à bien des degrés, et pourquoi pas des séquelles, mais voilà : là était le prix de leur embardée. En ces temps-là, il fallait au moins payer de sa personne pour se sentir un tant soi peu vivant. Puisque le cœur vacillait, il s’agissait d’être à sa marge pour ressentir pleinement. Au loin, peut-être, se dessinait l’idée de la rédemption, tout simplement parce que les choses ne pouvaient pas se terminer de cette façon-là. Alors, à force d’obstination et de mutations successives, ils parvinrent finalement à donner vie à leur créature. Ils avaient gagné, bien qu’ils aient tout perdu.

« Mother Medusa ! Motherfuckin’ Medusa ! »

Ils n’en sortirent pas tout à fait indemnes. Et finirent par quitter les lieux, dans un grand tourbillon de poussière.

Bellflower, d’Evan Glodell // En salles

5 commentaires

putain de premier film ! Le glissement des mecs qui sont des nerds cools qui tournent psycho white trash est vraiment très réussi. Quand Evan Glodell part en vrille on dirait le jeune Dylan Carlson de Earth .

En fait ce film me fait penser à la traduction cinématographique que Pentastar

de Pentastar sorry

Ce film est un véritable « attrape-Sundance ».

L’anti-Drive, ouais… Humungus leur a retourné le cerveau, Bellflower m’a retourné le cerveau… Le film qu’on attendait en sachant très bien qu’on serait déçu, un peu ce que vit tout supporter d’un club de foot amateur… Et finalement, cette lueur dans le ciel, une flamme clairvoyante qu’on ne comprend que trop bien, la déguelasserie de la vie. Le temps détruit tout, disait Gaspard Noé. L’ancien monde n’est déjà plus qu’un souvenir rance, pour nous, génération Y, même si on a un peu de mal à s’en détacher… Fuck Medusa !

Ouais, viens de le mater. Je sais pas, j’ai quand même tellement accroché aux 10 premières minutes de Drive (« anti-Bellflower »… why not, mais bon, c’est pour la formule, non?) que je ne sais pas si c’est comparable, en fait. Même ce papier bien argumenté ne me convainc pas. Je pense que de Bellflower dans disons 3 mois, j’aurai tout oublié, y’a pas une scène qui m’a étonnée et puis, des fois, ça patine niveau storytelling, un peu ras des pâquerettes, on anticipe pas mal le scénar’, la fin est pitoyable, parfait pour un samedi soir pizza entre teenages white trashy. Par contre, dans 3 mois, je suis sûr à 101% de me rappeler ces fameuses 10 premières minutes de Drive (j’y tiens!), ça ne m’avait pas fait ça au palpitant depuis les 10 autres fameuses de Pulp Fiction, alors je bisse! Et vous bise, du coup.