Éditer. Trop souvent on traduit mentalement ça par « faire des livres ». Alors qu’un étymologiste vous ressortirait rapidement l’édit de Nantes. Comprendre : déclarer un truc qui a force de loi. Je vous dis ça parce que j’aime bien les types qui prennent très au sérieux le fait d’imprimer, la Kommandantur du verbe, les ayatollahs du dit. Vu le nombre de messages perçus chaque jour et pas seulement dans ta boite mail, et leur faible pertinence, quiconque s’active à nettoyer tout cela à grandes rasades de javel dans le gosier acquière immédiatement ma sympathie. Tourner le regard vers l’éditeur B.ü.L.b Comix apparaissait donc comme une évidence pour un garçon qui hante le milieu de la bande dessinée auquel cette maison suisse est encore régulièrement affiliée. Un peu à tort d’ailleurs. Un raccourci de plus qu’il faudra dépolir à l’acide… Car cette maison lancée discrètement en 1996 a joué des coudées franches pour s’imposer, sinon dans les rayons des libraires, dans les annales du monde du livre. La méthode B.ü.L.b. ? Percuter la facilité avec toute la violence de l’obligation. Se confronter de plein fouet à chacun des a priori modernes. C’est à dire ? En donnant des coups de boule à toutes les formes de facilité. Qui a dit que les suisses étaient neutres ? Oh et ce n’est pas une phrase en l’air, je vais vous décortiquer ça par le menu, mais après un titre choc et ambigu, parce qu’il faut bien ça.

Éditer. Trop souvent on traduit mentalement ça par « faire des livres ». Alors qu’un étymologiste vous ressortirait rapidement l’édit de Nantes. Comprendre : déclarer un truc qui a force de loi. Je vous dis ça parce que j’aime bien les types qui prennent très au sérieux le fait d’imprimer, la Kommandantur du verbe, les ayatollahs du dit. Vu le nombre de messages perçus chaque jour et pas seulement dans ta boite mail, et leur faible pertinence, quiconque s’active à nettoyer tout cela à grandes rasades de javel dans le gosier acquière immédiatement ma sympathie. Tourner le regard vers l’éditeur B.ü.L.b Comix apparaissait donc comme une évidence pour un garçon qui hante le milieu de la bande dessinée auquel cette maison suisse est encore régulièrement affiliée. Un peu à tort d’ailleurs. Un raccourci de plus qu’il faudra dépolir à l’acide… Car cette maison lancée discrètement en 1996 a joué des coudées franches pour s’imposer, sinon dans les rayons des libraires, dans les annales du monde du livre. La méthode B.ü.L.b. ? Percuter la facilité avec toute la violence de l’obligation. Se confronter de plein fouet à chacun des a priori modernes. C’est à dire ? En donnant des coups de boule à toutes les formes de facilité. Qui a dit que les suisses étaient neutres ? Oh et ce n’est pas une phrase en l’air, je vais vous décortiquer ça par le menu, mais après un titre choc et ambigu, parce qu’il faut bien ça.

Swiss army naïfs

Premier combat : faire des livres graphiques à une époque où l’image impacte plus que les mots, d’accord ; mais en défrichant le terrain. Donc dénicher des images nouvelles (Kerozen, Jad Fair), de la BD minimaliste (Ibn Al Rabin), des narrations obliques (Alex Baladi, Andréas Kündig), des typo plus éloquentes que les mots qu’elles retranscrivent (Yūichi Yokoyama), des structures visuelles (Gregory Chapuisat)… La liste est infinie. Tant mieux, quand je vois les pochettes qu’on reçoit et les étals de bouquins à chaque rentrée je me dis qu’il y a un gros boulot à faire encore.

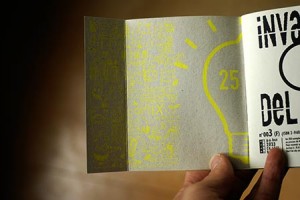

Second parti pris, plutôt que d’argumenter sur la dématérialisation ou de chercher ce que le livre de demain devra être (notamment en terme de longueur et de manière d’écrire, ce que si peu d’éditeur cherchent d’ailleurs), nos genevois ont décidé de faire un livre 100% matérialisé donc en revenant à sa sensualité intrinsèque. Vous savez, quand un éditeur vous dit « rien ne remplacera la plaisir du papier sous les doigts » alors qu’ils s’évertuent à publier du livre de poche en saloperie 80g ? Là, on parle de carton gris épais, de rainage, de reliure cousu de fil parfois… Les formats sont adaptés à une génération de lecteurs qui ne veulent ni s’encombrer dans sa mobilité ni abattre une cloison pour foutre une bibliothèque Ikea de plus, mais ils sont pensés pour leur apport. Pas question en matière de confort, mais plutôt l’influence du support sur la lecture : marge (ou son absence), contraste dedans-dehors, adéquation contenant/contenu (la maison a ainsi édité… un skateboard!) etc.

Troisième ligne de front : l’économie. Là, on va rigoler. On est là pour faire des livres qui cassent des gueules, pas pour se frayer une place à l’hôtel Mercure d’Angoulême, ni se payer un appartement avec vue sur le lac de Genève. Donc les best-sellers sont hors de propos. Conséquence de quoi, chaque tirage (minimal) est unique et à épuisement le livre est classé porté disparu. Dans la même ligne de conduite de cette armée de dieu, si un livre ne vend pas assez, aucun nouveau livre ne sortira des rotatives. On n’est pas là pour s’endetter et aller pleurer dans les jupes de nos lecteurs et libraires après-coup ; pas d’argent, pas de livre, et basta. Au moins, si Nicolas Robel et Mathieu Christe (les gérants) seront les derniers suisses à devenir riches, ils n’auront pas non plus souffert des affres du marasme économique. Un terme quasi-risible dans le cadre de leur activité. Je vous avais dit que ça vaudrait le coup de parler de ces gens : vous en connaissez beaucoup des producteurs que la crise fait se marrer vous ?

Je pourrais continuer longtemps mais l’essentiel est là : dans une époque qui veut tout, tout de suite, gratos, avec une compréhension immédiate donc soit prémâchée (pensez aux titres du Gorafi ou aux statuts FB) soit empruntant des chemins déjà balisés (les prescriptions du Grand Journal, les découvertes de Taratata), un éditeur propose la pénitence. Son catalogue, un chemin de croix digne de De Niro dans Mission : la douleur, l’âpreté, et tout au bout, l’illumination aux rares élus. Libre à vous de retourner ronronner devant M6. Pour les autres, les curieux en quête de modernité, vous découvrirez que la rédemption naît de la contrition.

I hurt myself today / To see if I still feel

Ici, tout est abrupte, presque rebutant pour le profane. A commencer par cette graphie qu’on vous impose : B.ü.L.b. Des majuscules, des points, la ponctuation autoritaire de ceux qui mâchent leurs mots pour ne pas s’étouffer avant d’avoir tout dit. Et forcément, ce n’est qu’une introduction. La fabrication artisanale – par opposition avec « industrielle » – est une pure performance de coercition : charte graphique éprouvante et économie de la couleur (2 tons maximum pour une couverture), recours dogmatique à l’autoproduction (sérigraphie, tamponnage) et façon contraignante (coupe de cartons, pliage d’imprimés minuscules, mise en boîte)… Or je ne peux pas m’empêcher d’imaginer qu’un éditeur qui s’impose ça décide de jongler avec la douleur physique. Comme on n’est pas dans le donjon de maîtresse Nadine mais chez des faiseurs d’image, il va falloir chercher la clé plus loin que dans le masochisme. Une piste intéressante apparaît en surface : l’utilisation du tampon. Il y aurait tant à en dire ; saviez-vous par exemple qu’il était rattaché à un mouvement entier du mail-art, et donc du situationnisme ? Le génial Sardon aurait sans doute beaucoup à en dire, mais pour aujourd’hui, ne gardons en tête que ceci : l’action de tamponner est directement liée au mouvement de la main, donc du corps, i.e. de l’Homme. Je piétine le sophisme tout de go et annonce : tamponnage = humanisme. Oui, cet éditeur helvète se veut un trait d’union (facile, je sais) entre les hommes. Au-delà de la symbolique de l’ampoule illuminant le monde (jusqu’à l’aveuglement ?) le choix du nom « bulb » transpire la volonté d’internationalisation, de réunir le genre humain au-delà de tout alphabet et toute prononciation. Corroborée par une ligne éditoriale en forme d’ouvroir littéraire sur le monde du dessin plus ou moins séquencé où le mot apparaît moins important que l’idée. La contrainte y apparaît non plus comme un handicap, mais une direction. « Être forcé » c’est déjà un vecteur, une poussée.

Ici, tout est abrupte, presque rebutant pour le profane. A commencer par cette graphie qu’on vous impose : B.ü.L.b. Des majuscules, des points, la ponctuation autoritaire de ceux qui mâchent leurs mots pour ne pas s’étouffer avant d’avoir tout dit. Et forcément, ce n’est qu’une introduction. La fabrication artisanale – par opposition avec « industrielle » – est une pure performance de coercition : charte graphique éprouvante et économie de la couleur (2 tons maximum pour une couverture), recours dogmatique à l’autoproduction (sérigraphie, tamponnage) et façon contraignante (coupe de cartons, pliage d’imprimés minuscules, mise en boîte)… Or je ne peux pas m’empêcher d’imaginer qu’un éditeur qui s’impose ça décide de jongler avec la douleur physique. Comme on n’est pas dans le donjon de maîtresse Nadine mais chez des faiseurs d’image, il va falloir chercher la clé plus loin que dans le masochisme. Une piste intéressante apparaît en surface : l’utilisation du tampon. Il y aurait tant à en dire ; saviez-vous par exemple qu’il était rattaché à un mouvement entier du mail-art, et donc du situationnisme ? Le génial Sardon aurait sans doute beaucoup à en dire, mais pour aujourd’hui, ne gardons en tête que ceci : l’action de tamponner est directement liée au mouvement de la main, donc du corps, i.e. de l’Homme. Je piétine le sophisme tout de go et annonce : tamponnage = humanisme. Oui, cet éditeur helvète se veut un trait d’union (facile, je sais) entre les hommes. Au-delà de la symbolique de l’ampoule illuminant le monde (jusqu’à l’aveuglement ?) le choix du nom « bulb » transpire la volonté d’internationalisation, de réunir le genre humain au-delà de tout alphabet et toute prononciation. Corroborée par une ligne éditoriale en forme d’ouvroir littéraire sur le monde du dessin plus ou moins séquencé où le mot apparaît moins important que l’idée. La contrainte y apparaît non plus comme un handicap, mais une direction. « Être forcé » c’est déjà un vecteur, une poussée.

Ça me tient à cœur, alors je le martèle : plus on est acculé, plus on cherche à se faufiler dans les interstices les plus abscons. L’imagination fleurit dans l’obligation. Ainsi avec sa collection la plus emblématique « 2[w] », B.ü.L.b. oblige chaque auteur à trouver ce qu’il peut raconter dans un accordéon de 11 volets (recto verso, soit 22 pages) mesurant 3,5 x 4,5 cm ! Le minimalisme en réponse à l’infobésité, avouez qu’on aimerait que d’autres se l’imposent.

Dogme eat dogme

Châtiment ultime, la maison s’est rapidement imposé une bombe à retardement. Un nombre de bouquins avant l’extinction des feux. Dont acte : il y a juste un an, B.ü.l.B. publiait le set Z, la dernière boîte de la collection alphabétique « 2[w] » et disjonctait après 17 ans d’activité de son plein gré. Un choix historique. Cesser de publier mais pas d’éditer. La force de loi est toujours là : tant qu’il restera des livres en stock, B.ü.l.B. les défendra, les vendra, les poussera. Et si vous vous dites que ce sont de belles paroles, sachez que Mathieu Christe m’a personnellement relancé 3 fois avant que je termine cet article…

Alors bien sûr, cet intellectualisme bien-pensant a un parfum de patchouli. Mais repensez-y. Un tel cumul de contraintes (pour rappel : format, charte, production, façon) sent surtout la transpi. A bien y regarder, cette ligne de conduite ressemble fort à la mentalité des indépendants hardcore des années 80. Oubliez les cris scandés et les guitares en foret à béton, je vous parle de politique sans concession : vente ferme des livres interdisant tout retour, tirage jouant sur la rareté pour saborder toute idée de gestion de stock… Et en bout de la course, le désintérêt le plus total : bénévolat, bénéfice intégralement réinjecté, zéro demande de subvention, et aucun appel de fond pour relancer la production. S’interdire de gagner de l’argent pour que la politique du ventre n’interfère jamais avec la ligne artistique. Clairement, on est en croisade. Et à l’époque où la révolution consiste en un large choix de pilosité faciale et/ou pubienne dicté en photos de 480 pixels de large, ces berserkers de l’édition ont quelque chose de frais. Une bouffée d’air pur dans tes bronches atrophiées. Pas de surprise sur cette métaphore : je vous rappelle qu’on parle de la Suisse.

Un bilan ? L’internationale a réussi : l’américain Chris Ware côtoie le japonais Takeshi Tadatsu au milieu d’européens de tout crin : Blanquet, ED, Matti Hagelberg, Blexbolex, et assez de suisses pour vous faire douter que ce pays n’a pas d’armée. Le catalogue contient quelques perles rares. L’ouvroir a donné un coup de fouet nécessaire au tournant du siècle, quand que la BD indé 90s entrait dans sa maturité. Et pour ne pas perdre la main, son fondateur a relancé le mois dernier un projet éditorial littéraire cette fois (des vrais-faux guides pratiques, entre Michelin et Castor Junior) mais à la filiation évidente : Bülbooks.

Et l’utopie ? Elle a de beaux jours devant elle. Ultime démonstration : La douloureuse fabrication – encore elle – affirme une volonté d’ancrage dans le réel. N’importe quel moine cénobite vous le dira, le sacerdoce sert le plus souvent à nous rappeler que nous sommes vivants. Donc mortel. Besoin de se prouver qu’on n’est pas une variable, une donnée temporaire prochainement effacée. Un paradoxe formidable pour cette maison peau-de-chagrin qui a fondu en disséminant son art en entrant dans l’âge du cloud et de l’information virtuellement permanente. Où comment faire d’un livre une performance.

2 commentaires

« Dogme eat Dogme », il fallait oser. Je dis bravo.

Thanx. J’essaye de tuer Jean Roucas à coups de bescherelle, mais ça marche pas toujours.