Mais comme l’a dit Martin Scorsese, on ne filme bien que ce que l’on connaît intimement. surtout lorsqu’on débute. Arnaud Desplechin est un nul mais il serait idiot de lui en vouloir parce que, contrairement à Samuel Fuller et Jean Renoir, il n’a pas pris part à un conflit mondial, ou parce que contrairement à Cecil B. DeMille, il n’a pas créé la première compagnie d’aviation américaine, ou encore parce que contrairement à Fritz Lang, il n’a pas tué une de ses épouses. Toutes expériences qui n’en doutons pas élargissent singulièrement l’horizon d’un artiste.

C’est un autre fait entendu, nettement plus problématique celui-ci, que bon nombre de ces films sont, quelles que soient leurs qualités plastiques et dramatiques, encensés par une critique feignante qui fonctionne par automatisme (quand ce n’est pas par copinage ou snobisme mondain). Je me souviens par exemple avoir profité d’un passage télévisé pour regarder Peindre ou faire l’amour des frères Larrieu, la sensation de 2005 complètement oubliée aujourd’hui. L’argument de nos VRP patentés était imparable: baise+campagne=Jean Renoir. Eh bien les gens qui faisaient de Peindre ou faire l’amour un film renoirien ont un regard aussi superficiel que ceux qui comparent le dernier Spielberg au cinéma de John Ford. Ils sont de toute évidence aveugles face à l’essence d’un film, c’est-à-dire sa mise en scène.

C’est un autre fait entendu, nettement plus problématique celui-ci, que bon nombre de ces films sont, quelles que soient leurs qualités plastiques et dramatiques, encensés par une critique feignante qui fonctionne par automatisme (quand ce n’est pas par copinage ou snobisme mondain). Je me souviens par exemple avoir profité d’un passage télévisé pour regarder Peindre ou faire l’amour des frères Larrieu, la sensation de 2005 complètement oubliée aujourd’hui. L’argument de nos VRP patentés était imparable: baise+campagne=Jean Renoir. Eh bien les gens qui faisaient de Peindre ou faire l’amour un film renoirien ont un regard aussi superficiel que ceux qui comparent le dernier Spielberg au cinéma de John Ford. Ils sont de toute évidence aveugles face à l’essence d’un film, c’est-à-dire sa mise en scène.

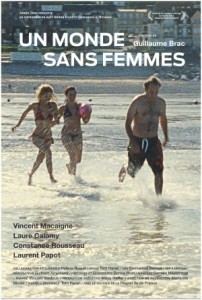

C’est pourquoi il y avait de quoi être sceptique face au buzz entourant Un Monde sans femmes, premier moyen métrage d’un diplômé de la FEMIS sur des amours de vacances, s’inscrivant évidemment « dans le sillage mousseux des grands cinéastes en R : Renoir, Rohmer et Rozier » (Serge Kaganski, poète). Néanmoins un ami cinéphile à qui le film a évoqué Pascal Thomas m’incita au déplacement. N’ayant aucun rapport avec la Nouvelle Vague, Pascal Thomas est inconnu des pontes de la critique établie. Si ses derniers films sont d’un intérêt discutable, l’homme a pourtant réalisé à ses débuts une poignée de films qui comptent parmi les titres majeurs des années 70, dernière grande décennie du cinéma français. Sortis dix ans avant les premiers films de John Hughes, Les Zozos et Pleure pas la bouche pleine restent les exemples les plus probants de teen-movie à la française tandis que Le Chaud Lapin est le chef-d’oeuvre de la comédie de moeurs en vacances. Et ne parlons pas de Confidences pour confidences, chef-d’oeuvre oublié illuminé par la déchirante Anne Caudry mais n’ayant que peu de rapport avec le film qui nous intéresse ici. Le génie de Pascal Thomas, c’est le génie de tous les grands cinéastes depuis Lumière, c’est le génie du naturel. Les critiques de Télérama, alors bien avisés, l’avaient d’ailleurs bombardé « cinéaste du nouveau naturel ». Le seul problème est qu’ils faisaient aussi figurer dans ce « nouveau naturel » des faiseurs aussi médiocres que Michel Lang (A Nous Les Petites Anglaises), accentuant de ce fait un malentendu qui n’a que trop duré.

On retrouve ce génie du naturel dans Un Monde sans femmes où une Parisienne et sa fille en vacances près de la baie de Somme viennent chambouler la vie affective de Sylvain, un brave Picard qui a comme qui dirait du mal avec les femmes. Le génie du naturel n’a rien à voir avec la vague improvisation, c’est l’art d’inscrire ce qu’on raconte dans une réalité concrète. C’est donc une pure affaire de mise en scène. Ce qui frappe ici, c’est qu’aucun plan n’est en trop et que chaque image, en plus de faire avancer le récit, enrichit les caractères. Pas de place pour la banalité dans ce film. Un exemple, qui se situe vers la fin du film: Sylvain, ne sachant trop comment gérer la ravissante jeune fille qui a débarqué chez lui à minuit pour « utiliser sa connexion Internet » lui propose de manger des fraises. La jeune fille accepte. L’image suivante est un gros plan sur une bombe de crème chantilly arrosant généreusement les fraises du héros. Rien n’est plus anodin que la préparation de fraises à la chantilly. Pourtant, l’abrupt de la transition entre le gros plan sur la chantilly et le plan précédent (un plan moyen de dialogue) est un choix de cinéma qui n’a rien d’évident et qui charge de sens la trivialité quotidienne. Ce simple raccord en dit long sur la nature profonde, une nature gourmande et timide, du personnage.

Tout le film est émaillé d’idées de mise en scène de cette subtilité. Plus que par les dialogues, l’expression des caractères et des sentiments passe par une attention précise du réalisateur aux lieux, aux accessoires, aux gestes des acteurs et à la valeur des cadres, bref par la mise en scène. D’où le relief concret (et tout à fait inédit dans le « jeune cinéma d’auteur français ») de ces caractères et sentiments. Ainsi des tee-shirts de notre héros, inépuisable source de comique et d’attendrissement… Mais jamais ces savoureuses trouvailles du cinéaste n’altèrent la réalité profonde de ce qu’il filme. Même lors de la scène la plus délicate, celle dans la boîte de nuit de province, le trait n’est pas forcé et le rire vient plus d’une complicité attendrie du spectateur qui voit alors ses souvenirs dans ce genre d’endroit retranscrits avec justesse que d’une quelconque caricature. De plus, budget de débutant oblige, la plupart des seconds rôles sont des gens du cru (d’où sans doute les abusives comparaisons avec Rozier qui est bien plus débraillé que Brac). Ils sont tous drôles ou chaleureux et enrichissent le film de notations sociologiques et humaines qui donnent encore plus de présence et de vérité à ce qui nous est montré.

In fine, grâce à sa rigueur, à sa finesse, à ses qualités d’observation et à son empathie pour ses personnages, Guillaume Brac a réalisé le film contemporain le plus juste qui soit sur des thématiques aussi éternelles que l’ambiguïté de l’amitié homme/femme, la solitude dans les villes de provinces, la timidité invincible. Revitalisant une tradition bien de chez nous, celle de la comédie de moeurs, il est à lui tout seul une nouvelle raison d’espérer dans l’avenir du cinéma français.

Une dernière chose à signaler: la projection de ce moyen métrage est précédée de celle d’un court, Le Naufragé, réalisé par le même cinéaste il y a trois ans et mettant en scène le même Sylvain. Confirmation si besoin en est que Sylvain est un magnifique de cinéma et Vincent Macaigne, l’acteur qui l’incarne, une révélation de tout premier ordre. Question à Guillaume Brac: pour vos premières armes dans le long métrage, peut-on raisonnablement espérer revoir Sylvain? De la même façon que les cinéphiles des années 60 retrouvaient régulièrement Antoine Doinel…

Guillaume Brac // Un monde sans femmes // En salles depuis le 8 février 2012

http://www.unmondesansfemmes.com/

1 commentaire

Belle découverte que ce Vincent Macaigne. Superbe scène que celle où il achète des polos.