C’est l’histoire d’un loser éternel devenu un winner, et pour toujours. Un mec totalement paumé dans son époque qui aura travaillé son style dans l’ombre durant près de dix ans. A l’origine de la création du punk-rock avant tout le monde, il aura puisé au plus profond de son être et de son âme pour transformer le banal en or en donnant naissance à l’une des mutations les plus brillantes de la révolution atomique. En provenance d’une planète inconnue, il vient de repartir dans le cosmos, l’occasion de lui rendre un hommage aussi vibrant que le furent ses tripes.

Absolument rien ne prédestinait Thomas Joseph Miller a une grande carrière. Non, vraiment, rien de rien. Ou peut-être si, justement. Apparu sur Terre en 1949 à la toute fin de la première décennie des baby-boomers, il vit la British Invasion de 65/66 et la révolution psychédélique de 66/67 avec autant d’intérêt qu’un gosse face à une assiette d’épinards. Sauf qu’il n’est plus du tout un gosse.. A titre de comparaison, le fondateur de la critique rock’n’roll, Grégory Alan Shaw, né également en 1949, s’est d’abord pris les Beatles en pleine gueule avant de plonger la tête la première dans le rock gavé au LSD. A sa décharge, il se trouvait sur la côte Est, là où il ne se passait pas grand chose, alors que Greg était à l’ouest. Mais quand même… Alors qu’une bonne partie des jeunes New-Yorkais filent en 1967 au festival de Monterey, qui était au passage bien plus fun que celui de Woodstock, Thomas Joseph qui a donc 18 ans, l’âge idéal pour aller faire le con dans la boue avec le pénis à l’air, préfère rester terré chez lui, à lire des vieux poètes obscurs du dix-neuvième siècle. Des vieux poètes obscurs, qui plus est français : Paul Verlaine en tête, qui lui donnera, dans un avenir incertain, peut-être son nom..

Totalement à la masse, celui qui semble venir d’une planète inconnue n’a pas la chance de découvrir, comme Lester Bangs et une trentaine de personnes, l’OVNI du Velvet Underground au moment où il existe vraiment, et mis à part un rare titre des Rolling stones, en l’occurrence 19th Nervous Breakdown qui est un des seuls morceaux de sixties-rock à trouver grâce à ses yeux en 1965, il s’enfonce dans la nostalgie d’une époque révolue, avant de peut-être en inventer une autre mais ça, personne ne le sait encore. Obsessionnel de be-bop et de jazz-fou, il se prend une claque monstre avec stan Getz puis John Coltrane, de quoi décoller avec son vaisseau spatial pour une autre planète déjà ringarde, celle des exaltées fifties, et donc de ne plus poser le pied sur celle des sixties. Encore plus savoureux, le gamin n’a même pas de guitare entre les mains, et passe ses journées à glander, jonglant entre ses disques de Coltrane, ses carnets de poésie et son saxophone avec lequel on l’imagine essayer d’imiter, très mal, le king de l’improvisation cuivrée. Une activité ratée qui aura son importance par la suite. Pour l’heure, Tom qui a atterri au beau milieu d’un bled paumé du Delaware est envoyé dans un bled encore plus paumé du Delaware, Hockessin, une des cités-dortoirs les plus chiantes de l’Amérique où sommeille une dizaine de milliers de gens sans aucune histoire à raconter. Un village inutile qui aurait, selon Wikipédia, tout de même abrité Cab Calloway, ainsi que la première femme de l’actuel président Joe Biden. Tiens donc.

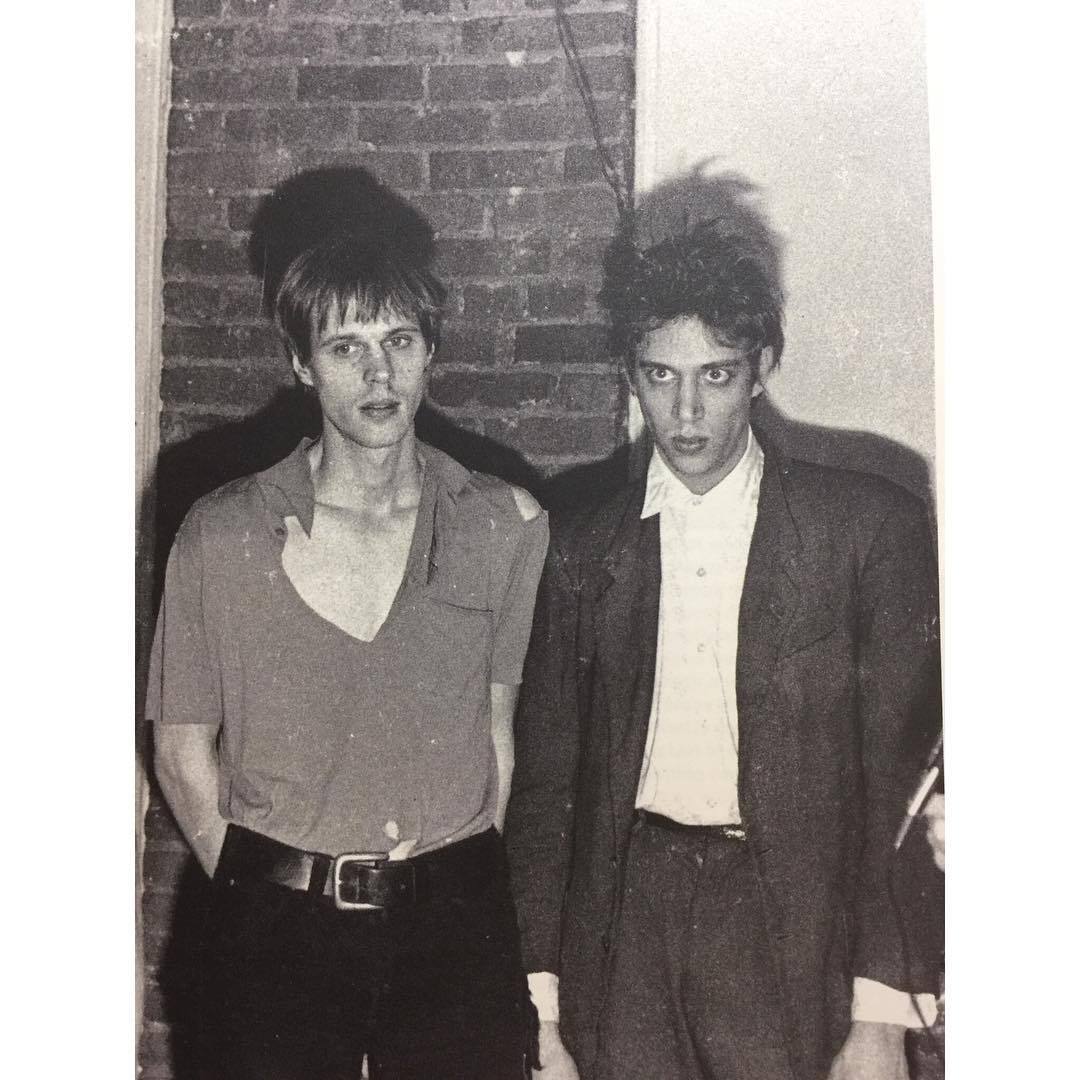

Guess who turned up to Zappa's birthday party in 1974? A very young-looking Patti Smith and Tom Verlaine! pic.twitter.com/qRJSCmvULT

— punkgirldiaries (@punkgirldiaries) June 27, 2018

« Aucun talent n’est caché »

Tom Verlaine, pardon, Thomas Joseph Miller, n’est même pas cité dans la liste. Et pourtant, il s’en est passé des choses pour Tommy à Hockessin. Inscrit au lycée privé de sanford, qu’on imagine aussi chiant que le bled, il continue de zoner sec et rate le baccalauréat local, qui ne devait pas être bien compliqué, qui plus est pour une personne de son talent, et de sa classe. Enfin, à cet instant précis, le jeune adolescent – on ne devient adulte qu’à 21 ans aux États-Unis, vous le savez aussi bien que moi – n’a aucun talent réel. Tout juste crachote-t-il quelques solos mal dégourdis avec son instrument à cuivre jaune, et griffonne-t-il des bribes de poésie dans son carnet à l’odeur de moisi. Le slogan de l’école « No Talent Lies Latent» (ou « Aucun talent n’est caché » en VF) n’a désespérément rien de prophétique, ou peut-être justement que si, car cet enfant est perdu, complètement perdu, et ne réussira rien de mieux dans sa vie que d’avoir raté son BAC, comme tant d’autres losers avant lui. Mais heureusement pour lui, si, il a un talent. Le talent d’être au mauvais endroit, au mauvais moment, et c’est déjà énorme : dans cette école de gros ploucs, il rencontre un autre perdant, du nom de Richard Lester Meyers, qui vient de rater son examen de passage à l’université. Tiens donc, exactement comme lui. Et comme les choses sont bien finalement assez bien faites, Tom vient d’acheter sa première guitare. Vous avez bien compris : un extra-terrestre complètement paumé, pseudo poète, accro au be-bop et passé totalement à côté de la décennie qui a révolutionné une première fois la guitare électrique, vient de s’acheter une guitare électrique.

Suivant la trace poudrée de son héros John Coltrane, mais aussi de tant d’autres nazes avant lui, il s’envole pour New-York, vers la fin des sixties. La ville de tous les possibles, mais aussi de tous les ratages. Un peu comme Los Angeles, et Paris, où des milliers de pseudo-artistes viennent se casser les dents, avant de sombrer dans la restauration pour servir ceux qui ont réussi, à leur place. Toujours pas en accord, mais alors pas du tout, avec la musique de son temps, la comète T.J.M reste enfermée chez elle à tricoter avec son manche, comme une vieille, mais en foutant un peu plus de bordel. Après avoir provoqué un incendie criminel on ne sait où, alors qu’ils erraient sous la pleine lune, Thomas et Richard signent un pacte entre leurs deux âmes damnées; ils emménagent ensemble à l’intérieur de la Grosse Pomme, pourrie de l’intérieur par quelques hippies bloqués sur la même putain de note, depuis des années. Assommés par l’ennui du rock planant, ils créent leur propre monde pour éviter le suicide, tuant le temps entre fureur poétique à la Jack Kerouac sur une antique machine à écrire, gavage de Jean-Luc Godard dans des salles vraiment obscures et expérimentations infinies sur guitare électrique, dans une colocation de couilles qui pue la mort et la défaite.

Il y a tout de même un point positif à s’acheter un instrument à cordes électriques alors qu’on déteste la plupart des groupes de rock existants, et qu’on écoute du Miles Davis et du hard-bop à longueur de journée : on ne joue pas exactement la même chose que les autres, voire pas du tout. Thomas Miller, qui vient de se renommer Tom Verlaine en référence à vous savez qui, va passer près de dix ans à peaufiner son style, et ses punchlines, dans sa piaule à l’odeur immonde. Au même moment, celui qui déteste par-dessus tout les hippies gobe son premier buvard pour tuer l’ennui, un instant de détresse cosmique qu’il décrit en des termes prophétiques : « J’ai eu mon premier trip vendredi. C’était horrible, je me suis mis à penser à tout un tas de trucs négatifs sur pleins de choses ». Il ne le sait évidemment pas encore, mais il vient de signer un pacte définitif avec son destin : ce dernier se fera contre les chevelus à deux de tension.

Bienvenue en enfer

Bien plus intéressés par les poètes cramés du dix-neuvième siècle, qui inventèrent au passage la contre-culture, et par les surréalistes du début du vingtième siècle, dont André Breton, qui renouvelèrent celle-ci avec un mélange d’absurdité et de radicalité novatrices, ils s’apprêtent à eux-mêmes prendre le relais de ces derniers, après l’échec cuisant des hippies qui avaient emmené la contre-culture dans la poubelle créé par un certain Allen Ginsberg mais ça, ils ne le savent pas encore. Toujours pas mal dans le vague, Tom Verlaine – sa signature mystique – est suivi par Richard qui abandonne son blaze de minable pour un autre blaze de looser véner, Richard Hell, qui tient autant de la référence à Rimbaud et sa saison en Enfer que de la révérence au génie de l’enfer Charles Baudelaire dont on ne doit pas prononcer le nom.

Bien plus intéressés par les poètes cramés du dix-neuvième siècle, qui inventèrent au passage la contre-culture, et par les surréalistes du début du vingtième siècle, dont André Breton, qui renouvelèrent celle-ci avec un mélange d’absurdité et de radicalité novatrices, ils s’apprêtent à eux-mêmes prendre le relais de ces derniers, après l’échec cuisant des hippies qui avaient emmené la contre-culture dans la poubelle créé par un certain Allen Ginsberg mais ça, ils ne le savent pas encore. Toujours pas mal dans le vague, Tom Verlaine – sa signature mystique – est suivi par Richard qui abandonne son blaze de minable pour un autre blaze de looser véner, Richard Hell, qui tient autant de la référence à Rimbaud et sa saison en Enfer que de la révérence au génie de l’enfer Charles Baudelaire dont on ne doit pas prononcer le nom.

Sirotant du café froid, et bouffant des clopes pour se nourrir, ils zonent dans la zone de l’East-Village new-yorkais, récitant leurs textes d’apprentis poètes sur des bancs remplis de merdes d’oiseau. Vivant dans un monde qui n’existe plus, comme beaucoup de jeunes perdus, avant d’inventer un monde qui n’existe pas encore, ils tentent de se faire un nom sur la scène littéraire, et publient un recueil drolatique, en 1971. Celui-ci se trouve dans la dernière édition du fanzine poétique de Hell, Genesis : Grasp, qui n’a donc rien à voir avec le groupe Genesis que les deux détestent, comme la plupart des groupes de la planète Terre, mais avec la «compréhension de la genèse», comme Google Traduction nous l’a soufflé, qui fascine un peu plus ces deux zozos. Drôlatique, et totalement perché, le recueil est signé par une mystérieuse Theresa stern, qui n’est autre que la signature commune de Verlaine et Hell, qui prennent un plaisir malin à brouiller les pistes, à faire les cons, et à s’inventer une vie de femme dominatrice. Malheureusement pour cette chère Theresa, elle n’aura absolument aucun succès, mais au moins, elle les aura fait bien marrer, et nous aussi.

Neon Boys

Finie la lose poétique : place à la loose punk car comme le dit l’adage, il faut tomber beaucoup avant de réussir, mais vraiment. S’il a plutôt suivi son pote de l’enfer dans la tombe de la poésie, cette-fois ci c’est Tommy qui va tirer les ficelles de l’échec, et reprendre le contrôle de cette putain d’histoire. Nanti de sa Fender Jazzmaster qu’il a payé 95 dollars, il force Richie à faire de même en lui demandant, gentiment, de s’acheter une putain de guitare. Ça sera une Danelectro, la guitare du pauvre qui fut utilisée par Jimi Hendrix et Jimmy Page, deux mecs cools mais pas vraiment au niveau en termes de punch, et de haine. Verlaine et Hell carburent à une autre dope, celle du garage sixties qu’ils écoutent au Max’s Kansas City en se pintant la tronche, et surtout celle du Velvet Underground, qu’ils viennent de découvrir; soit le premier groupe de rock à avoir exploré le côté obscur de la force, au Max’s Kansas City justement, et dont ils glisseront certains éléments dans leur futur shaker magique.

Hell voue un culte aux stooges, qui ont récemment poussé l’agressivité électrique à un niveau supérieur, avec le MC5. Inspiré par ce son de la cave, par leur instinct et par leur envie de détruire l’ennui intersidéral du rock à cheveux longs, le duo forme les Neon Boys, un trio de mâles pas dominants qui rejoint ce club alors très fermé de décérébrés du rock’n’roll. Le mot «punk» fait déjà partie de l’auto-glorification de quelques rares rock-critics – dont le légendaire Greg Shaw – mais pour qualifier le vieux garage à papi, et alors que la révolution à crêtes est encore aussi loin que Pluton, il s’agit déjà pour tous ces groupes, peu ou prou, de véritable punk-rock : une fougue juvénile éternelle, mais d’une violence nouvelle, nimbée d’un nihilisme puissant. Cette génération est marquée par la lose, mais dans ce ratage cuisant, ils ne sont pas non plus tous au même niveau. Comparé à l’iguane Iggy Pop qui montre son pénis en public mais sonne encore un peu trop sixties, et aux New York Dolls qui s’habillent en meuf et jouent en réalité une version totalement psychotique des Rolling stones, le son des Boys est peut-être un cran moins violent, mais il est beaucoup plus inventif, instinctif, plus sale, plus bancal, plus nerveux, plus punk en définitif. Les mecs ne savent pas jouer, et ils vous emmerdent. Mais Verlaine qui peaufine son style dans l’ombre depuis des années voit déjà plus loin : il ne veut pas simplement être le premier, il veut aussi être le meilleur. Lui et sa bande clôturent ce disque mythique par une version jouissive de la révolution atomique : plus mélodique, plus moderne, et plus belle, tout simplement. Et oui, déjà, le futur du futur est annoncé, pendant que Marc Bolan assure la transition avec le rock androgyne, ou glam-rock. Le romantisme expérimental de Verlaine à la guitare solo commence à poindre, travaillé loin de l’agitation de son époque maudite, mais on est encore à des années lumière de l’Everest du rock et du punk qu’il sera le premier, et le dernier, à atteindre. Après avoir inventé la bombe avec d’autres paumés, Tom veut déjà l’enrichir avec un nouveau type d’uranium, et bazarde les Neon au milieu de l’année 1973.

Casting de bras pas cassés

Afin de commencer à travailler sa mayonnaise novatrice, Tommy n’oublie pas de recruter un dernier ingrédient, Mister Richard Lloyd, un autre raté du lycée qui déboule à la deuxième guitare pour tenir la baraque rythmique avec lui, et lui permettre de chier des leads quand il en ressent l’envie pressante. Déterminée à tuer la lose et à faire quelque chose de sa vie sur la Pomme Bleue, la comète T.J.M s’enferme avec sa bande d’illettrés durant tout l’automne et tout l’hiver 73-74. Une période embryonnaire mais décisive, où ils turbinent en cuisine comme ils ne l’ont peut-être jamais fait, 6 heures par jour durant six mois, à part bien sûr Tom qui bûche en solitaire depuis cinq ans à la préparation de sa recette mutante. Le travail est long, ardu, mais il va payer, et vite.

L’écoute des démos issues de ces répétitions infinies est sans appel. Comme l’avaient fait Elvis, et les Beatles, la recette est si simple que personne n’y avait pensé avant eux : la nervosité extrême, comme un fil électrique tendu au milieu du vide ou un accélérateur de crise cardiaque, avec une puissance mélodique et romantique fusionnant l’art de la pop-song parfaite et l’existence totale de Paul Verlaine et Charles Baudelaire. On vous garde les meilleures punchlines pour la suite, comme Tom a gardé secrètes ses chansons, qu’il écrivait à 90%, durant encore trois ans. Une éternité, passée à peaufiner dans les moindres détails ses pépites extra-galactiques telles que Prove It, Friction, et Marquee Moon, toutes inventées en 1973, pour que l’explosion à venir soit la plus violente, et la plus belle possible.

Un envoyé spécial de Rock News, le magazine punk lancé avant même l’apparition réelle du mot «punk», et donc le premier, s’est rendu sur place pour nous. Il s’appelle Michel Esteban. Il était à New-York au passage entre l’année 74 et 75. Il a tout vu. Absolument tout. Un concert biblique, avec la bande de Verlaine en première partie des New-York-Dolls. Oui, vous avez bien lu. D’un côté, le premier groupe managé par Malcolm McLaren, qui tenta un coup de poker en déguisant les «premiers punks» en troupe de glam-rock, le genre qui était alors à la mode. Raté, comme il ratera l’explosion de la bombe atomique basique, qu’il répliquera comme un naze en Angleterre. Et de l’autre, Tom et sa bande de cramés romantiques, qui avaient déjà mis un taquet aux Dolls avec les Neon Boys, et qui les ridiculisent ce soir-là. Esteban qui nous a téléphoné depuis la Thaïlande est encore tout émoustillé par cet instant, qui a changé la pop-culture à jamais:

“L’intensité saturait, course furieuse vers une extase musicale. Ne restait dans la salle qu’une cinquantaine de personnes pour assister à cette version novatrice de Sister Ray. Une apothéose”.

Totalement accro à cette dope venue d’une autre contrée stellaire, il écrit même le live-report le moins chiant de la création, dans son canard lu par à peu près dix salopards:

« Tom Verlaine, ce zombie magnifique, des yeux qui foudroient pour peu qu’ils vous regardent. Une voix dure comme s’il avait un cran d’arrêt en travers de la gorge. ».

On va en parler très bientôt mais oui, la voix du roi est un fondement essentiel de ce package futuriste. A défaut d’être parfaits, les morceaux joués à cette période respirent une liberté et une vitalité incroyables, et si les bandes sont tout aussi dégueulasses que le son du quatuor, la tension électrique est palpable, presque irrespirable, de quoi couper le souffle à un coureur de fond. Plus que jamais, Verlaine paraît en mission pour les Dieux du rock, et on le comprend : il est sur le point de leur amener un dessert au goût inimitable. Sur une photographie en noir et blanc de ces performances fondatrices, on voit d’ailleurs Lloyd qui regarde Tom se faire du bien avec son manche, les yeux ahuris, comme s’il venait de rencontrer le messie. « La révolution ne sera pas télévisée », chantait Gil scott-Heron en 1971, et il avait raison : elle sera TELEVISION.

:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/SXLLPORCQLCR3NIXKDJZKYXQQ4.jpg)

Tell a vision

Jeu de mot foireux, ou très intelligent, entre le média qui domine cette planète étrange et dystopique et le mot-valise poétique «Tell a Vision», le nom du groupe est lui aussi prophétique puisqu’à part Michel et son journal underground, aucun média terrestre ne s’est déplacé pour voir les essais de cette toute nouvelle bombe atomique, aux propriétés mystiques. Avant même que Patti Smith ne sorte «Hoorses» qui lancera (enfin) le mouvement punk en décembre 1975, du moins aux États-Unis, après des années d’échec, Television dégaine le single Little Johnny Jewel : un western noir et improvisé, où le jeu de soliste de Tom fait déjà des étincelles. Il pourrait plier le game tout de suite, mais il décide d’attendre, retenant la leçon de la loose punk du début de la décennie, déterminé à sortir la tête de l’eau ni trop tôt, ni trop tard.

En possession d’un diamant brut, il renvoie chier durant des mois de gros labels dont Island Records, pour travailler cet uranium enrichi à l’âme pure, encore, et encore, et encore. Le mariage est finalement conclu en août 1976, et c’est Elektra Records qui osera dire «oui, je le veux» en premier, le label qui avait signé les Doors et, douce ironie de l’histoire, les «premiers punks » du MC5 et des Stooges. Entre temps, Richard Hell s’est barré du groupe pour mettre en boîte le son des enfers qui sera repris par toute l’Angleterre, de quoi laisser le champ totalement libre à Tommy, qui va enfin pouvoir lâcher sur les humains et accessoirement graver sur de l’acétate la bombe post-atomique qu’il prépare depuis si longtemps.

Là-encore, Tom est aux manettes de son festin. Il ne veut laisser personne s’introduire entre lui, et son œuvre chérie d’amour, qu’il entend bien pénétrer, de tout son corps, et tout son être. Il négocie avec Elektra le fait de produire lui-même le disque, et autorise un certain Andy Johns à l’assister, l’ancien producteur des Stones qu’il relègue au rang d’esclave. Un contrat unique dans l’industrie du disque, tel Kylian Mbappé qui contrôle le PSG à lui tout seul, à la place de dirigeants bedonnants. Cet esclave de Johns a déjà bien de la chance d’être là, pour voir l’orgasme final, l’apothéose extatique d’une demi-décennie de préliminaires chauds comme Nabilla en vacances sur Mars. La scène la plus importante de l’histoire du rock après l’éclosion d’Elvis et celle des Beatles se passe au studioA & , un nom de banque sans âme pour faire péter non pas leur PEL, mais les murs, le sol, et le plafond avec du bordel, et de la beauté. Les quatre gus n’ont toujours pas le BAC, ils ne connaissent aucun accord, mais ils jouent comme si la mort les attendait, et livrent une prestation digne d’un combat de la Rome Antique. La meilleure de leur vie. Sans aucun putain de piste à piste. Sans aucun effet pour se cacher. Avec les bollocks. Avec le cœur grand ouvert. Ils enfilent les titres comme on sniffe un gramme de coke, et plient l’affaire en quelques heures. Face aux micros. Face à leur destin. En lévitation totale, ils se payent même le luxe de torcher la plupart de leurs pépites en une seule putain de prise, dont celle de Marquee Moon qui s’avère grandiose, alors qu’il ne devait s’agir d’une simple répétition. Ils n’en pouvaient plus d’attendre pour enculer le rock américain, mais par devant. Une jouissance éternelle. Aucune post-production ne sera faite par-dessus. Inutile. Ils viennent d’atteindre l’Everest, sans assistance, et sans oxygène.

John Coltrane de la guitare électrique

Ils sont les premiers. Ils resteront les derniers. A tout jamais. En mixant dans un shaker magique le radicalisme de la Nouvelle Vague, l’urgence du rock poubelle – ou punk -, un groove létal de boule à facette carbonisée, une verve poétique existentialiste, l’expérience du côté obscur du Velvet Underground, la symbiose mélodique de la pop, l’élégance dandy et l’art improvisé des fous du bebop, ils ont créé une mutation ultra puissante de la musique crêtée, dont le gêne principal venait à peine d’être dévoilé au public par son copain Richard Hell et sa copine Patti, près d’un an avant que ce gros naze de Johnny Rotten ne copie Richie de fond en comble.

Inutile de rouer de coups votre adversaire, il suffit de lui asséner quelques fins uppercuts, efficaces et décisifs. S’inspirant de la rage sourde de leur génération, ils en ont tiré le musc, un élixir de vie d’une brillance inégalée tiraillé entre le feu et la glace, sur une ligne de crête vertigineuse où beaucoup auraient perdu la vie. Cette révolution dans la révolution, Tom Verlaine en a une grande part de responsabilité, si ce n’est énorme, au delà du fait qu’il en a vécu, à 100 à l’heure, toutes les étapes. Cette tension extrême, noire et totale des uppercuts électriques, affûtés comme des lames, c’est lui. Cette dissonance et ces motifs impressionnistes à la beauté sidérante et exotique, c’est encore lui. Cette tristesse lancinante dans le regard quand il éclate en sanglots mélodiques insondables, c’est toujours lui. Cette voix de crooner psychopathe, sorte de Lou Reed en version décérébrée, qui martèle des visions mystiques avec les yeux les plus noirs de la création, c’est lui aussi. Ces étoiles filantes, ces métaphores divines et ces punchlines d’un autre monde, c’est lui. Et que dire de ses solos ? Véritable John Coltrane de la guitare amplifiée, son héros de jeunesse qui aura sans le savoir enfanté un putain de génie, il exulte des lignes érotiques dans la transe furieuse de l’instant fatal, récitant ses alexandrins électrifiés tel un poète cyborg perdu sur la main stage d’un club miteux, avec des néons qui dégueulent leur lumière cramoisie en guise de guide mystique.

Portant l’improvisation de studio à son climax, Verlaine ringardise une décennie en un seul éclat foudroyant. De la lave bouillante coulait dans les veines de ce Nouveau Romantique qui hissa la musique rock – et pop – sur des hauteurs rarement atteintes. Autre ironie de l’histoire : les dieux de la génération hippie crevèrent à 27 piges, tout le contraire du mastermind de la punkitude esthétique et intellectuelle qui a découvert le Graal à cet âge désormais canonique. Né pour perdre, looser dans l’âme, être supérieur perdu dans un monde qu’il n’a jamais réussi à comprendre, il fut l’un de ceux qui transformèrent l’échec en victoire. Une victoire cinglante que les Anglais ne sont pas près d’oublier, malgré la réplique pas si mauvaise voire excellente des humains de Magazine à la fin de l’année 1977 sur un créneau similaire. Mais comme pour Rotten avec Richie, ils n’étaient pas à l’heure au rendez-vous. Et si les Britishs se vengeront brillamment avec la création de la new-wave par The Human League et de la cold-wave par Joy Division, absolument personne n’arrivera jamais à égaler Verlaine, en terme de grandeur de l’âme, à part peut-être Ian Curtis. Après avoir brûlée vive sur la Terre maudite, l’étoile vient de repartir de là où elle est venue, dans l’infini du cosmos qu’elle cherchait par tous les moyens à retrouver avec sa guitare. Welcome home, Tommy.

3 commentaires

destiny st second du hell y’a pas pompage ?

Merci pour ce superbe hommage à un génie pas suffisamment remercié et célébré.

Sa musique me suit partout, même dans les endroits où je vais qu’en rêve.

Grand merci.

la comiciconic siouxie sioux back in bruxelles las tnight, new hair cut color!