A la fin des années 70, et pour peu qu’on se perde dans les petites impasses new-yorkaises léchant les grandes avenues, on imagine bien la réponse de la faune locale au touriste un peu paumé : « oh mais tu cherches un truc branché, dansant et plus underground que Donna Summer produite par Moroder ? Ca doit certainement être chez Ze ». Ce qui vaudra pour la disco déviante le sera aussi pour le post-punk démembré puisque non content d’avoir été DFA avant l’heure, Ze Records a aussi ramassé dans son panier à salades tout ce que la ville compte de marginaux Sans Dealer Fixe : Arto Lindsay période DNA, Vega le cheyenne, la poissonnière de bordel Lydia Lunch, Patti la moustachue, John Cale le mentor(turé) ; tous vont de près ou de loin contribuer à faire de Ze la bande-son fictive de ce New York rongé par la délinquance et le chômage et que, plus tard, certains appelleront le No New York.

A la fin des années 70, et pour peu qu’on se perde dans les petites impasses new-yorkaises léchant les grandes avenues, on imagine bien la réponse de la faune locale au touriste un peu paumé : « oh mais tu cherches un truc branché, dansant et plus underground que Donna Summer produite par Moroder ? Ca doit certainement être chez Ze ». Ce qui vaudra pour la disco déviante le sera aussi pour le post-punk démembré puisque non content d’avoir été DFA avant l’heure, Ze Records a aussi ramassé dans son panier à salades tout ce que la ville compte de marginaux Sans Dealer Fixe : Arto Lindsay période DNA, Vega le cheyenne, la poissonnière de bordel Lydia Lunch, Patti la moustachue, John Cale le mentor(turé) ; tous vont de près ou de loin contribuer à faire de Ze la bande-son fictive de ce New York rongé par la délinquance et le chômage et que, plus tard, certains appelleront le No New York.

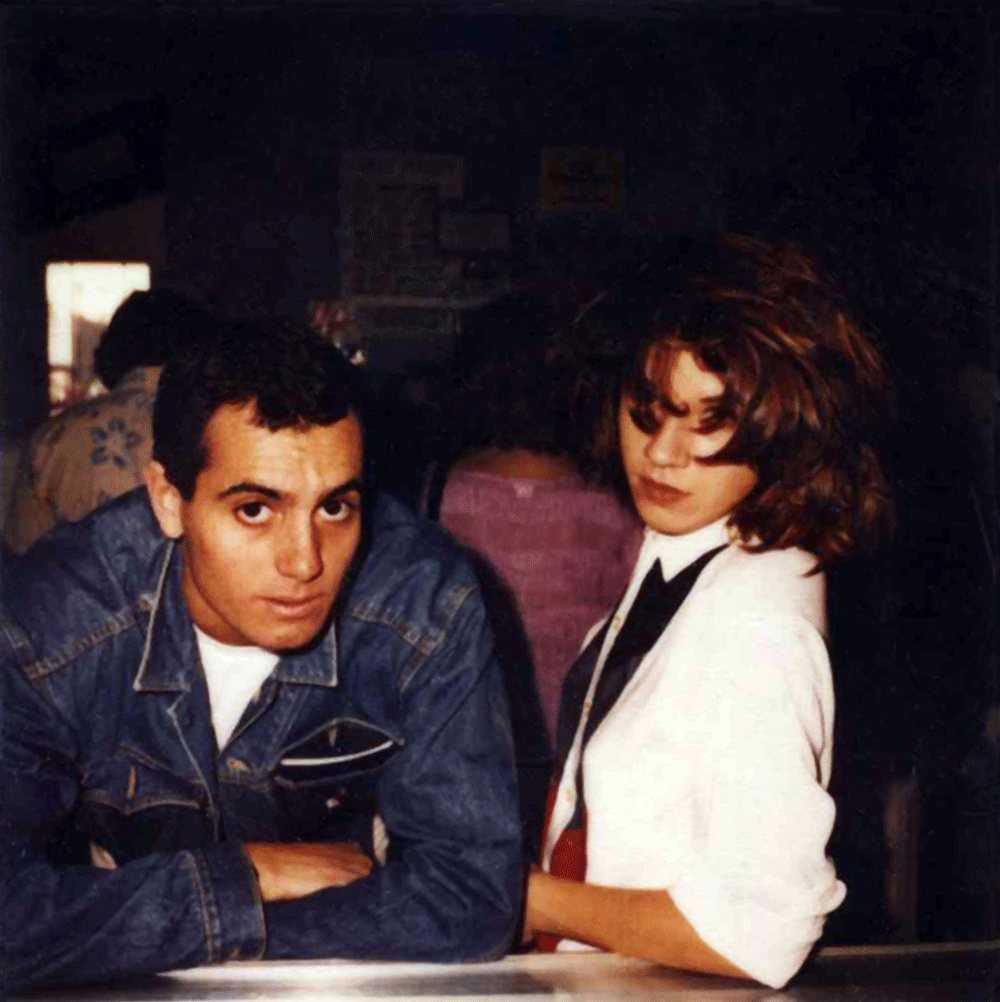

Monté par deux gamins dont l’un est fils de milliardaire (Michael Zilkha) et l’autre (Esteban) un parisien en exil qui a emprunté très tôt la même route que Dean Moriarty avec une Cadillac DeVille achetée dans le Bronx pour 400 $, Ze Records est un croche-pied à tous les clichés de la mythologie américaine. La disco tout d’abord, ici tordue comme une barre à mine, le punk ensuite, beaucoup plus lettré et situationniste que son équivalent anglais. Le temps, enfin, puisque en dépit d’une espérance plus courte que celle d’un papillon asthmatique, les deux ont bâti un empire qui ne repose sur rien d’autre que le souvenir de cette époque où New York était le repaire de branques assez doués pour écrire d’inusables disques de chevets tressautant encore aujourd’hui à la manière d’une truite à paillettes pêchée sur la piste du Studio 54.

Comment un Anglais d’origine irakienne et un Rastignac qui se rêvait King Kong en disco boots sont-ils parvenus à laisser une telle empreinte en seulement cinq ans (1978 – 1983) d’existence ? Et comment Ze Records parvient-il à rester hip trois décennies plus tard ? Alors que le service presse annonce une nouvelle résurrection et des disques à (re)sortir du frigo, Esteban revient par écrans interposés sur le pourquoi du comment. Après son récent carton avec la réédition du ‘’Press Color’’ de Lizzy Mercier Descloux (qui lui a notamment valu les honneurs de Pitchfork) et avant la sortie d’un EP d’Amandine de la Richardière (femme de Sébastien Tellier, entre autres choses dispensables[1]) produit à la Jamaïque avec Sly Dunbar, le co-fondateur et surtout tête pensante de Ze explique ses cures de rajeunissement depuis la Thaïlande où, me dit-il, il est devenu végétarien et adepte de yoga à la manière du Don Draper detox de Mad Men découvrant les bienfaits de la spiritualité après trop d’années avec le gosier encombré. Là bas, le jeune de 65 ans continue pourtant de danser sur la tombe des grises mines françaises…

Bonjour Michel. Je dois t’avouer que le propos de cette interview est assez surprenant, il me semblait que tout avait été dit sur Ze Records en 2009 à l’occasion de la sortie de « ZE 30 », compilation pour fêter les 30 ans du label. Et pourtant, tu reviens. Encore.

Et oui, parce que ça continue. Il y a déjà les albums qu’on n’a jamais sorti en « physique », et puis on continue à faire des choses, des remixs, un album produit pour Amandine de la Richardière ; une somme de petites choses qu’on fait avec nos moyens, tranquillement.

Si l’on se réfère aux écrits bibliques disponibles sur Wikipedia, on s’aperçoit qu’il y a déjà eu un retour en 2002, suivi du deuxième en 2009, et maintenant celui-là. L’histoire de Ze Records n’en finit donc pas de recommencer, au point qu’on peut limite se demander si le label s’est véritablement arrêté.

Bon, j’ai arrêté le label Ze Records en 1983, mais j’ai continué à produire Lizzy [Mercier Descloux], Lio, le groupe Octobre, etc… Donc disons que la branche phonographique, basée à New York, s’est arrêté fin 83 ; Michael [Zilkha, associé d’Esteban] avait jeté l’éponge après quelques productions, mais moi j’ai continué de mon côté.

Mais pourquoi le label s’est-il arrêté alors que vous aviez, à cette époque, pignon sur rue ?

D’abord des différences de perception entre Michael et moi. Et puis j’avais quasi définitivement quitté New York dès 1982, après y avoir vécu 7 ans je sentais bien que l’excitation était en train de décliner. Donc séparation physique d’abord, puis nous n’étions plus artistiquement focalisés sur les mêmes obsessions.

Après Ze Records, Michael Zilkha est d’ailleurs devenu… homme d’affaires !

En fait il l’a toujours été, ah ah ! Sa famille est milliardaire, donc Ze Records était une sorte d’amusement avec l’argent de papa. Après ça, il a été faire du pétrole dans le Golfe du Mexique, puis des éoliennes je ne sais plus où…

Revenons sur le déclin de New York en tant que centre du monde artistique. A quoi attribues-tu cette mutation, au début des années 80 ?

Tous les mouvements vivent sur des cycles définis à l’avance, c’est comme ça. Ca vaut aussi pour New York, très excitante au milieu des 70’s grâce à plusieurs phénomènes comme la faillite économique de la ville qui avait engendré des loyers très bas ; c’était un joyeux bordel artistique avec d’un côté la No Wave, le début de la disco underground, la culture gay qui explosait… Sauf que le SIDA est arrivé, et ça a calmé tout le monde. Des 81-82, la fête est finie.

Et pourtant on se retrouve 35 ans plus tard alors qu’en sortant la calculatrice, le label n’a duré que 5 ans.

Effectivement. Je n’explique pas cette longévité… enfin je ne l’explique pas… disons en étant un peu arrogant qu’on avait peut-être eu raison avant tout le monde ! On ne se posait pas la question à l’époque ; la meilleure preuve étant qu’on a paumé toutes les bandes masters 24-pistes – ça prenait trop de place – ce qui est assez hallucinant avec le recul. On ne réfléchissait pas sur le long terme, on faisait. Point.

Il y a pourtant aussi chez toi un businessman éclairé. Avant même Ze Records, tu as débuté en ouvrant la boutique Harry Cover, premier concept store parisien 30 ans avant Colette et spécialisé en merchandising rock, et très tôt, tu te fais connaître grâce à des petites annonces dans Rock & Folk. Avoue que tu disposes d’une fibre commerciale que peu d’autres [son concurrent direct Marc Zermati en premier lieu] ont su développer.

Oui, complètement. N’oublions pas que Michael était loin d’avoir l’âme d’un businessman, il avait fait Oxford et quand on s’est rencontré il était critique littéraire au Village Voice ! Sans être fils de milliardaire, j’avais un meilleur sens du commerce ; c’est comme ça, c’est inné. Et après tu te démerdes pour faire des bon deals de distribution avec les majors pour continuer à faire des disques qui n’ont rien à foutre chez eux, ou réussir à partir en Afrique du Sud pendant 3 mois avec un chéquier de chez CBS, ah ah !

On te l’a déjà reproché ce côté businessman ? La France de l’époque sort à peine de son flash baba-marxiste… et l’argent n’a culturellement jamais été bien vu dans la culture.

Je n’en ai pas véritablement souffert, parce que je me fous de ce que les gens pensent. L’important avec l’argent, c’est ce qu’on en fait et ce qu’il en reste.

Je te demande cela car dans le « métier » on parle de toi comme d’un sacré filou. Avec Jean Karakos, tu restes connu comme l’un des Arsène Lupin du rock français… sais-tu d’où te vient cette réputation de marlou-entubeur de contrats ?

C’est très français ça… on ne te pardonne pas de réussir. Ca choque les gens que tu puisses taper un chèque en blanc à une multinationale, comme de partir au Brésil avec Lizzy sans rien dans la poche. C’est suspect ici, on te considère toujours comme un arnaqueur ! « Réussir » et continuer à sortir les disques à ta façon, pour eux c’est tout sauf normal. J’aurais du souffrir, être un martyr et me saigner les veines… Nul n’est prophète en son pays. Y’a qu’à voir : le premier article sur Marie et les Garçons dans Rock & Folk, c’est grâce à votre réédition vinyle 35 ans après la sortie initiale, ah ah ! Mais je m’en fous, je ne fais pas des disques pour des pays, mais pour moi.

Et donc depuis 35 ans tu vis de ton travail pour Ze Records.

Bah oui.

C’est tout de même dingue de se dire que cinq ans d’activité permettent à un homme d’éviter de pointer à l’usine.

Oui mais je ne me suis pas arrêté de bosser en 83, j’ai continué à faire des disques après ! Ce sont d’ailleurs ceux que j’ai vendu le plus, et je pense notamment au ‘’Pop Model’’ de Lio en 1986…

On vendait pas énormément de disques, mais John Peel disait qu’on gérait le meilleur label du monde !

Revenons sur Ze : comment s’opère la signature avec le mythique Island Records, qui vous offre un deal de licence dès 1980 ?

En 78, Chris Blackwell se rend compte qu’il vient de louper toute la scène new-yorkaise : Patti Smith, Television, les Ramones, Richard Hell… il a tout raté. Il demande donc à Brian Eno, qui vivait à l’époque à NY, de faire des démos avec les groupes « hot » du moment. Et c’est comme ça qu’il a fait venir James Chance, DNA avec Arto Lindsay, Lydia Lunch avec Teenage Jesus & the Jerks, Mars… Tout ont fait cinq ou six morceaux et Eno les a fait écouter à Blackwell… qui n’a pas aimé du tout. Un peu rancunier, Eno a malgré tout décidé de sortir une compilation et c’est devenu ‘’No New York’’ (1978, NDR). Sauf que tous ces groupes étaient en train de signer chez Ze Records ! Le rapprochement s’est fait comme ça. Sans compter que ma petite amie de l’époque s’appelait… Anna Wintour [la fameuse rédac chef de Vogue USA] et que son ex n’était autre que le meilleur ami de Blackwell. On s’est finalement tous retrouvés en vacances au Bahamas et le deal est né là bas. Lui devait nous considérer comme les petits branchés du moment, et pour moi Blackwell était un peu le Parrain des beaux labels indépendants. Ca faisait sens, donc.

A quoi attribues-tu cette étiquette de label « branché » qui persiste encore, 40 ans plus tard ?

A mon avis tout est parti de Londres, où Island a fait un gros boulot promo ; ce qui fait que le NME, The Face & co ont commence à s’emballer sérieusement sur Ze Records. On vendait pas énormément de disques, mais John Peel disait qu’on gérait le meilleur label du monde ! On avait donc une grosse réputation sans être un gros vendeur… Et puis les groupes, les pochettes, l’esthétique globale, tout était soigné. Et puis en 2000, il y a eu ce renouveau, de Londres à New York, avec des Djs rejouant nos albums. Sur eBay, la côte commençait à monter… franchement ça aurait été con de pas tout ressortir en CD ! Depuis, on a du ressortir une quarantaine de ces albums qui jusque là n’étaient sortis qu’en vinyle…

Pourquoi le formidable 45-Tours de Lester Bangs, produit par John Cale, n’a-t-il jamais été réédité ?

Parce qu’il ne fait pas parti de Ze Records, ah ah ! C’était signé sur le label que j’avais monté avant Ze avec John Cale, Spy Records. Ca reste un beau panier de crabes au niveau contractuel…

N’en reste pas moins que cet enregistrement de Bangs est assez possédé. Quel souvenir en gardes-tu ?

Lester était certainement le meilleur rock-critic américain de l’époque ; c’était déjà une légende, un mec qui écrivait sublimement bien, mais aussi complètement désespéré, rarement sobre, pas toujours d’une grande cohérence.

On le sait peu mais Bangs collabora sporadiquement à ton premier fanzine, époque Harry Cover, nommé Rock News. On y trouve également Lisa Robinson, LA Lisa de Lisa Says de Lou Reed, qui par la suite deviendra journaliste [aujourd’hui pour Vanity Fair, NDR]. Fascination personnelle mais comment tombes-tu sur tous ces gens ?

Hyper simple : quand j’arrive à New York en 1974, il y a une toute petite scène au CBGB, une quarantaine de personnes dont 35 musiciens ! Là bas il y a les Ramones, Patti, mais aussi un certain Richard Robinson [qui a notamment produit le premier LP éponyme de Lou Reed] et qui tient à l’époque un fanzine nommé Rock Scene. Sa nana, Lisa, bossait déjà pour de gros canards américains… mais j’insiste, c’était une toute petite scène. Tout le monde se connaissait !

Oui mais quand même, et sans dire que tu couches avec toutes tes artistes, tu as vécu avec Lio par exemple.

C’est une erreur ça.

C’est à dire ?

Faut jamais coucher avec « ses » artistes, ça finit toujours mal.

Okay, mais faut-il être « malin » pour réussir dans la musique ? Le talent suffit-il selon toi, ou faut-il aussi savoir flairer les bonnes relations et être au bon endroit au bon moment ?

Tu ne te poses pas la question. T’es un ado de 20 ans qui vit à Paris et qui rêve du Velvet Underground et de Wahrol, à ton avis tu fais quoi quand tu arrives à New York ? Tu t’installes au Chelsea Hotel ! Et qui tu rencontres dans le hall de l’hotel ? Patti Smith ! Qui te dit que t’es super bien sapé et qui t’invite le week-end d’après sur un concert. Ca commence comme ça… elle m’invite finalement à une soirée de Nouvel An dans une grosse salle de concerts et tu te retrouves backstage avec Blue Öyster Cult et Kiss.

Quand James Chance rejoue Contort Yourself, j’ai envie de lui dire: « putain de merde, t’as fait quoi pendant 25 ou 30 ans ? ».

Es-tu resté en contact, à travers les décennies, avec les artistes Ze Records ? L’aventure, humaine, a-t-elle continué après la fin du label ?

Pas avec tous. Quand j’ai arrêté Ze Records, et exception faite de Was Not Was, tous les artistes me semblaient répliquer ce qu’on avait fait ensemble. Ca n’engage que moi, mais les quatre meilleurs disques de Kid Creole, ce sont ceux chez Ze. Idem pour Suicide et Lydia Lunch, c’est une autre histoire… Donc non, pas de contacts directs. Je ne suis pas dans la nostalgie de l’ancien combattant, ça me gêne un peu. Quand James Chance rejoue Contort Yourself, j’ai envie de lui dire: « putain de merde, t’as fait quoi pendant 25 ou 30 ans ? ».

Lui en as-tu parlé ?

Mouih… gentiment hein. Ca reste un mec super doux, il carbure juste à la Méthadone depuis 30 ans ; arrive forcément un moment où le cerveau tourne plus très rond.

Pas nostalgique donc, mais pourtant tu ressors tout le back catalogue de Ze Records, et notamment un disque de James Chance and the Contorsions en CD vinyle replica. Comment arrive-t-on à vivre au présent quand on recycle le passé ?

C’est comme un film d’Orson Welles, quand je regarde l’un de ses films tourné en 1950, il est toujours aussi bien. Ces disques font partie de l’histoire, j’essaie de les ressortir dans de très beaux formats, en vinyle couleurs etc ; on ne fait que les mettre à disposition de gamins qui n’étaient pas nés à l’époque. Aujourd’hui j’ai 65 ans alors que lorsque j’étais jeune, ça me semblait être le bout du monde. Avoir 65 ans aujourd’hui finalement, c’est comme en avoir 45 il y a trente ans ! Notre génération est celle des enfants du rock, cette culture a formaté nos vies, c’est indéniable.

[1] De vous à moi on se fout un peu d’Amandine de la Richardière.

4 commentaires

Super label, super interview.

Bonjour Michel, j’écoute toujours et depuis 40 ans Lizzy, le manque est immense et je ne sais pourquoi. Cordialement . Th