D’un côté, Spielberg qui, dixit Tonio (pilier de comptoir vers Balard) « a une caméra à la place de la bite ». Un réalisateur qui a passé toute sa carrière à façonner son monde à partir de la réalité. Un réalisateur qui passe au virtuel avec la motion capture et qui s’ouvre le champ de tous les possibles.

De l’autre, une femme – ou plutôt un couple -, qui a toujours créé à partir d’une matière malléable papier/crayon/gomme, mais qui décide de se confronter au réel, à l’humain, à une matière qu’on ne peut pas tout à fait contrôler. Mais sortir de la case que l’on a dessiné, ce n’est pas aisé. Surtout quand on part d’un roman graphique, soit un univers visuel très marqué.

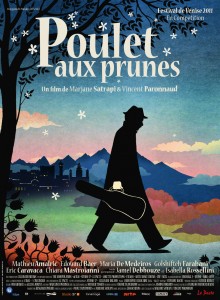

Le duo Satrapi/Paronnaud se confronte à l’univers référencé qu’est le cinéma. Toute image renvoie à une autre déjà existante. Quand on prend Edouard Baer en voix off, on pense à la pub GAN. Quand on fait des lumières rasantes et des ombres peintes sur le décor, on pense à l’expressionnisme allemand. L’expressionnisme qui nous renseignait sur les travers de la société allemande. Or le duo de réalisateur pourtant très politisés (voir la récente polémique en Tunisie suite à la diffusion de Persepolis), adoucit son propos au profit de l’onirisme. Le sous-texte est pourtant présent. Un homme tombe amoureux d’une femme qui s’appelle Iran(e). Il veut l’épouser mais celle-ci refuse à cause de la pression paternelle. Il n’est qu’un artiste, un bon à rien. Elle se range du côté de l’ordre et enfouit bien profond ses désirs personnels. L’homme décide de mourir plutôt que de se conformer à la morale dominante. Il bande à part.

Le duo Satrapi/Paronnaud se confronte à l’univers référencé qu’est le cinéma. Toute image renvoie à une autre déjà existante. Quand on prend Edouard Baer en voix off, on pense à la pub GAN. Quand on fait des lumières rasantes et des ombres peintes sur le décor, on pense à l’expressionnisme allemand. L’expressionnisme qui nous renseignait sur les travers de la société allemande. Or le duo de réalisateur pourtant très politisés (voir la récente polémique en Tunisie suite à la diffusion de Persepolis), adoucit son propos au profit de l’onirisme. Le sous-texte est pourtant présent. Un homme tombe amoureux d’une femme qui s’appelle Iran(e). Il veut l’épouser mais celle-ci refuse à cause de la pression paternelle. Il n’est qu’un artiste, un bon à rien. Elle se range du côté de l’ordre et enfouit bien profond ses désirs personnels. L’homme décide de mourir plutôt que de se conformer à la morale dominante. Il bande à part.

Ce conte sur la mort est moins puissant que la version papier. Mis à part quelques séquences réussies, dont la vie future des enfants, notamment celle du fils dans un pastiche de soap opéra américain. Le film croule sous une poétique de carton-pâte. L’artifice est bien trop visible pour nous faire décoller. On est ici dans une pratique ancestrale du cinéma (en studio, avec les décors peints et les trucages réalisés en direct) qui n’est pas gagnante. MAIS… s’il y a une grande idée de cinéma dans Poulet aux prunes, c’est que tout doit filtrer par les yeux de l’acteur. Et le choix de Mathieu Amalric (ô toi grand Mathieu Amalric !) paraît évident tant ses yeux abritent le paysage le plus beau et le plus complexe du cinéma français. A cause de lui, je n’arrive pas à déterminer si les autres acteurs sont moins bons (comment jouer face à un bloc d’émotions constamment en mouvement, et pourtant la plupart du temps allongé sur son lit ?) ou s’ils sont moins bien écrits. Amalric semble vraiment seul face à (l’Iran) sa mort et porte le film jusque dans sa tombe. Seul lui arrive à briser le cadre/case.

Or c’est ce que Spielberg fait dès le début de son adaptation. Tintin est dans une brocante, il se fait tirer le portrait par un dessinateur (Hergé). Le dessin fini, il le montre à Milou et lui demande si c’est ressemblant. « Pas vraiment » aurait dû aboyer le gentil toutou. La copie sera gonflée, la messe est dite. Ce n’est pas Tintin que l’on nous présente, mais sa version testostéronée. C’est ce à quoi va s’évertuer Spielberg pendant tout le film. Cassée la ligne claire, sniffée la ligne blanche qui sépare les cases de la BD pour les jeter dans des plans-séquence infinis. Si pour Truffaut un film était « un train qui fonce à grande vitesse dans la nuit« , avec Spielberg on embraque plutôt à bord du Space Moutain. Une fois que l’intrigue est posée, plus le temps de respirer, de penser. On est proche d’une lobotomie (sûrement une coloscopie, pour certains tintophiles). On entre dans une machine à convaincre. La musique (qui pourtant lors du générique semblait ne pas être une énième John Williamsserie) se mêle aux explosions pour former un grand bordel sonore. Tintin est totalement écrasé par la force de langage et la puissance du capitaine Haddock, véritable carburant du film, au point de redémarrer un avion grâce à ses relents d’alcool. Même si l’adaptation est loin d’être fidèle ou réussie, on reste scotché par la virtuosité de la mise en scène… un peu comme quand notre père découvre Google Earth et nous fait chier avec pendant trois plombes.