Si vous êtes du genre à chiner vos disques dans le rayon des bizarreries auditives, que vous cochez une à une les mystérieuses références de la Nurse With Wound List et que vous êtes résolument plus branché par les rééditions de musique bretonne libertaire que le dernier album de Mac Demarco, vous avez certainement déjà croisé la route du label Souffle Continu. On a discuté de leur chantier herculéen avec Théo, moitié de ce duo de disquaires passionnés qui s’évertuent depuis plus de dix ans à remettre en lumière tout un pan quasi oublié de la musique underground française.

Commençons par une question simple : d’où vient Souffle Continu ?

Au départ, Bernard et moi étions employés à Jussieu Music, un magasin d’occasion qui a ouvert petit à petit plusieurs boutiques dans des genres différents. Au bout de quinze ans, avec le démantèlement de la fac de Jussieu qui était pleine d’amiante, les étudiants sont partis, la clientèle a disparu et les commerces ont fermé les uns après les autres, jusqu’à ce que ce soit notre tour. On n’avait pas non plus vu venir le passage au CD et la vente par correspondance qui démarraient à l’époque. Mais comme c’est tout ce que l’on savait faire, on s’est dit avec Bernard qu’on allait rouvrir un magasin. On a choisi ce nom pour l’idée de réinjecter du souffle et de l’énergie dans l’histoire, en faisant référence à cette technique respiratoire de souffle continu qui était utilisée aussi bien par de grands saxophonistes que par les peuples aborigènes, notamment pour le didgeridoo.

À partir de là, comment s’est construit le projet ?

En fait, on voulait ouvrir un lieu multiple : proposer des rencontres en boutique, faire des événements des performances… beaucoup de musiciens et de producteurs faisaient leurs rendez-vous d’affaire à la boutique. Donc c’est rapidement devenu un lieu de vie, on a fait environ 300 événements. On a aussi voulu travailler tous les styles de musique, mais c’était tellement large qu’on s’est un peu plantés sur ce point. À deux, ce n’était pas possible de bosser correctement tous les styles que l’on voulait représenter, donc on a resserré l’offre au fil du temps.

Puis vous avez créé le label.

Voilà. Un jour, il y a une bonne dizaine d’années, on a invité Richard Pinhas (Heldon) pour une sortie de disque à la boutique et il nous a apporté trois 45 tours des années 70. Il lui restait très peu de copies, donc il les vendait très cher et on trouvait ça dommage. Alors on lui a demandé : « et si nous on les rééditait, ça te dirait ? ». L’idée l’a emballé, donc il nous a mis le pied à l’étrier et on a fait la réédition sans penser à avoir un label derrière. Puis au fil des discussions, on s’est dit qu’il y avait vraiment un manque au niveau de l’underground français : à part quelques labels comme Born Bad ou Replica qui se penchaient sérieusement dessus, il y avait vraiment un trou énorme dans l’histoire de cette musique.

Ensuite, on a rencontré Gérard Terronès qui donnait tous ses rendez-vous à la boutique. On l’a tanné pour rééditer certains de ses disques en vinyle, notamment les premiers Futura Marge. Il nous répondait « vous m’emmerdez, vous avez qu’à le faire, Futura c’est le futur et le futur c’est le CD, moi je ne reviens pas en arrière ». On a poussé pendant longtemps, puis il est venu un jour avec un contrat en disant « bon, vous me faites vraiment chier, je n’y crois pas, vous allez vous planter, mais faites-le si ça vous fait plaisir ». Il nous proposait 150 copies, on en a fait 1000 parce que nous, on y croyait. Et ça s’est fait comme ça, en fait.

J’ai découvert Souffle Continu avec la réédition de Maajun « Vivre la Mort du Vieux Monde », qui est une belle photographie de l’univers libertaire et expérimental de l’époque. Vous avez choisi cette période par affinité personnelle ou pour ce qu’elle avait à proposer d’un point de vue purement artistique ?

Il y a plusieurs choses. D’abord, la lecture de L’Underground musical en France d’Éric Deshayes et Dominique Grimaud, où on a vu que les disques référencés étaient soit introuvables, soit extrêmement chers, ce qui revient à peu près au même. Nous, on voulait rendre ces disques visibles et accessibles à tous, sans avoir à payer une fortune pour les trouver. La disponibilité à prix décent, c’est super important. Ensuite, en commençant le travail d’archivage, on a rencontré énormément de musiciens, on a entendu plein d’histoires et de témoignages et ça nous a vraiment branché. On nous racontait comment ça fonctionnait à l’époque en France, entre les squats, les studios, les micro-productions, beaucoup de démerde et de recherche car à part quelques très bons studios, les ingés sons français étaient tellement habitués à la variété qu’ils ne savaient pas travailler ces sonorités. Donc il fallait constamment inventer. Pour survivre, beaucoup de musiciens travaillaient aussi dans les studios, pour la variété ou pour la pub. Il y a vraiment une histoire de l’underground très croustillante, et un aspect contre-culturel très présent.

Vous avez pu revoir ce phénomène artistique à la suite de cette période ?

Il y a toujours eu de l’underground, mais ça s’est multiplié avec le temps. À l’époque, il y avait assez peu de groupes et on tournait souvent autour de la même scène. Quel que soit le genre, les musiciens se croisaient sur les festivals, comme au festival Actuel d’Amougies. On voyait du free jazz, du rock expé et ce qu’on appelait la pop française… aujourd’hui, c’est beaucoup plus compartimenté. Les esthétiques sont différentes, les festivals sont plus spécialisés, donc les artistes se croisent beaucoup moins.

« A l’époque, les contrats entre producteurs et musiciens se faisaient un peu n’importe où et n’importe comment, dans des cafés, des restaurants… on a trouvé des contrats écrits sur du papier de table déchiré…. Peut-on aujourd’hui commencer un travail à partir d’une signature noyée au milieu de traces de café et de vin ? ».

Quel regard tu portes sur la « mode » de la réédition ?

Nous, on a monté un label de réédition, ce qui est très différent d’un label de production. Et ça, on ne l’aurait pas fait, parce que c’est beaucoup trop lourd de le cumuler avec la boutique. La réédition, c’est un peu plus facile et c’est lié à notre activité de disquaire mais on ne le revendique pas particulièrement parce que l’important aujourd’hui, c’est de sortir les disques de nouveaux artistes. La réédition a envahi le marché du disque et c’est quelque chose qu’on déplore un peu. Nous, on le fait parce que c’est la prolongation de notre boutique, mais que des labels fassent uniquement de la réédition, je trouve que c’est un peu dommage.

Dans son interview pour Profession : Rock Critic, Olivier Lamm parlait de l’importance du storytelling dans l’époque actuelle, qui semblait parfois presque prévaloir face à la musique. Donc la réédition c’est vendeur, puisque l’histoire est déjà faite et comme tu dis, elle est croustillante, là où les nombreux artistes actuels doivent la construire.

Bien sûr. Le musicien de maintenant, il a besoin de commencer à raconter son histoire, quitte à ce qu’elle devienne intéressante aux yeux du public seulement dans dix ou quinze ans. Nous, on raconte des histoires déjà écrites, mais on ne doit pas se focaliser là-dessus. Et c’est vrai que raconter ces histoires est une bonne chose, parce qu’on prend un peu les auditeurs par la main en leur montrant des choses qui ont existé et qu’ils n’ont pas connues. Et là, il faut vraiment archiver : du texte, des photos quand on peut…il faut faire un vrai travail historique, ce que ne font pas beaucoup de labels de réédition. Beaucoup balancent juste des trucs en flux permanent, le son n’est souvent pas retravaillé, les pochettes sont à moitié floues car il n’y a pas de direction artistique… je pense que c’est important d’avoir une équipe. Nous, on a un graphiste, on a un ingénieur du son qui retravaille systématiquement toutes les bandes et quand les musiciens sont vivants, il les appelle pour ne jamais dénaturer l’intention de départ.

« Nous, on voulait rendre ces disques visibles et accessibles à tous, sans avoir à payer une fortune pour les trouver. La disponibilité à prix décent, c’est super important. »

Est-ce que les marchés de la réédition et de la nouveauté se font concurrence ?

Oui, fatalement. Parce qu’il y a de la surproduction. Bon, c’est le cas partout, pas seulement pour les disques. On le voit chez nous : les clients sont obligés de faire des choix parce que le disque est cher, qu’ils ne peuvent pas tout acheter, tout écouter, tout stocker… il y a finalement assez peu d’oreilles par rapport à l’immense proposition qui sort tous les mois et ça obstrue beaucoup le travail des jeunes artistes. Évidemment, il y a le coût du vinyle, parce qu’on doit rémunérer l’ingé son, le graphiste, etc… ça se répercute, mais quand on connaît le coût de fabrication du vinyle, on sait aussi qu’il y a énormément d’abus. Certes, les matières premières ont augmenté, mais quand on fabrique des disques, on sait que vendre un simple vinyle à 30 ou 40 euros c’est de l’abus. Un prix plus élevé doit se justifier par le travail fourni derrière.

Souvent, les rééditions viennent justement avec une histoire, notamment le scénario récurrent à la Sugarman (une carrière inexistante, une découverte incongrue, un retour à la notoriété auprès du grand public et une belle légende à raconter).

Le problème, c’est qu’il y en a trop. C’est super d’avoir des histoires à raconter, mais ça fragilise le marché parce qu’il y a tellement d’offres de réédition que les groupes d’aujourd’hui sont perdus, il n’y a plus assez de lumière pour eux. Disons que nous, on a eu envie de le faire parce que ça avait un sens par rapport au lieu qu’on occupait, autour duquel gravitait beaucoup d’anciens musiciens qui avaient des projets dans les années 60, 70, 80… et on voulait vraiment combler ce trou dans la musique française. Les Allemands avaient déjà commencé à rééditer le krautrock, on en voyait un peu partout, aux États-Unis, etc. Les Scandinaves avaient commencé à rééditer tout un pan de la musique folk et freak-folk des années 60-70. Les Italiens avaient commencé un gros travail de réédition sur la librairie musicale et les BO. Et en France, il n’y avait rien.

« Il faut que tout le monde soit content, sinon les disques ne sont pas portés et les musiciens ne les revendiquent pas ».

D’autant que les Français sont durs envers la musique française. Et il y a carrément un côté politique à documenter ce pan de l’histoire qu’on connaît peu et qui est elle-même imprégnée d’idéaux.

Tout à fait. Il y a un côté politique et exotique, notamment du point de vue des Américains qui voyaient dans notre travail un archivage de toute la rébellion de mai 68. On avait des artistes reconnus, comme Catherine Ribeiro, Brigitte Fontaine, Léo Ferré, Jacques Higelin… c’est une imagerie très présente dans la mentalité des Américains ou des Japonais, qui idéalisent un peu cette période. Maintenant, nous devions faire des choix, parce que la France est plutôt reconnue pour sa tradition de chanson française et de variété. Le rock français, on ne voulait pas trop y aller non plus parce que l’image du rock français à l’étranger est pourrie. John Lennon disait « le rock français c’est comme le vin anglais » et il avait assez raison. Bref, ce n’était pas notre rôle de mettre ces musiques en avant, donc on s’est penché sur l’underground, que ce soit dans le rock, l’expérimental, le jazz… en tout cas, on cherchait le marginal.

Entre la fermeture de Jussieu et le passage au CD, c’était pas un peu audacieux de lancer un label en 2014 en se spécialisant dans une ultra-niche ?

Complètement. Mais au risque de se planter, on a tenté parce qu’on ne sait pas faire autre chose. Et on est toujours dans une extrême fragilité : on a le nez dans le guidon en permanence, sans aucune visibilité sur ce qu’on fait. On le fait et on voit. La distribution bouge, le marché est très compliqué en ce moment, on n’a jamais de perspective. Donc on doit s’adapter en permanence. Mais si on avait du confort, je pense que ce serait finalement plus compliqué parce qu’on ne sait pas faire. On a toujours fait à l’arrache, il n’y a jamais deux contrats ou deux histoires identiques. Il faut toujours réadapter. Parfois on se plante, certains disques ne se vendent pas alors qu’on misait beaucoup dessus, là où d’autres cartonnent alors qu’on n’y aurait pas cru.

Vous avez aujourd’hui 80 rééditions au compteur, comment faites-vous les choix parmi tous les bons clients potentiels ?

Le choix se fait assez naturellement car on fait avancer les projets en parallèle. On travaille aussi avec certains labels plus qu’avec d’autres. Par exemple, on a eu une grosse histoire avec Gérard Terronès et Futura : on arrive au bout d’un gros travail sur ces archives, Gérard est mort entre temps et on a respecté ses volontés en faisant la réédition telle qu’il l’a souhaité, c’est-à-dire sans texte et sans photos, parce qu’il avait eu des histoires avec des photographes et des journalistes. Il faut dire qu’il était anarchiste… On a aussi beaucoup travaillé avec PALM, le label de Jef Gilson qui est également décédé. Donc pour ne pas dénaturer le travail, on avance toujours avec le respect d’une collection, même si on doit toujours faire des choix. Autre cas de figure, on a aussi des visites de musiciens que l’on ne connaît pas forcément et qui viennent nous voir à la boutique en disant « voilà, j’ai fait ça dans les années 70 ». On écoute et parfois, on trouve ça vraiment intéressant. Donc on est bien sûr ouverts aux propositions.

Tu peux me parler de la réédition de Kristen Noguès, la dernière de votre catalogue ?

En faisant la distribution avec Les Allumés du Jazz, on a reçu un CD d’un label qui rééditait des archives de Kristen Noguès. On ne connaissait pas du tout et on a trouvé ça super. Après quelques recherches, on a trouvé ce premier disque qui nous a énormément plu. À partir de là, il a fallu trouver la musicienne, qui est décédée entre temps, donc on a cherché les ayant-droits. C’est sa fille qui nous a autorisé à faire la réédition. Tout ça s’est fait un peu par hasard, mais c’était en fait une évidence. On avait déjà réédité « Maison Rose » d’Emmanuelle Parrenin, ça s’inscrit aussi dans une musique folk déviante. C’est traditionnel, mais ce n’est pas du breton bretonnant, ça bouge, il y a des silences, des mélodies, on ne sait pas quand le morceau commence et termine. C’est poétique.

Et quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés dans le processus de réédition ? Entre trouver les musiciens, les fermetures de micro-labels…

C’est un gros travail d’enquête. Il faut aller à la pêche aux infos et parfois c’est très long. On doit appeler quelqu’un, qui connaît peut-être un gars, qui connaîtrait le photographe qui a fait des photos pour untel… on tâtonne et on remonte la piste comme ça, mais parfois ça ne donne rien. Le producteur est décédé, les musiciens aussi, il n’y a pas de succession, ce n’est pas tombé dans le domaine public, en fait c’est nulle part. Il faut dire qu’à l’époque, les contrats entre producteurs et musiciens se faisaient un peu n’importe où et n’importe comment, dans des cafés, des restaurants… on a trouvé des contrats écrits sur du papier de table déchiré. Donc aujourd’hui, qu’est-ce qui fait foi ? Peut-on aujourd’hui commencer un travail à partir d’une signature noyée au milieu de traces de café et de vin ? Juridiquement, peut-on s’appuyer là-dessus ? On est sur des problématiques de l’époque, dans un milieu qui était underground à tous les niveaux.

« Pour une réédition, je débute mon enquête sur le musicien et découvre un médecin qui travaille dans un hôpital, qui a joué dans un groupe de jazz, ça pourrait être le gars que je cherche… donc j’appelle l’hôpital, puis j’ai la secrétaire, puis je tombe sur lui : « j’ai des photos, vous étiez un freak dans les années 70, etc ». Le mec me demande d’où je sors, si je suis des RG. »

Il y a aussi les disques qui ont changé de main, des producteurs qui ont racheté des droits, des musiciens qui ont racheté les droits aux producteurs, des producteurs qui se sont partagés certains disques, comme chez Saravah. Il y avait des histoires d’argent, des musiciens sous-payés, certains revendiquent d’ailleurs le fait de n’avoir pas été payé du tout. Aujourd’hui, on ne peut pas rentrer dans ces histoires, on est obligés de repartir sur une base qui nous semble équitable, sans revenir sur le passé. L’idée, c’est que tout le monde s’y retrouve, on repaiera au prorata des copies tous les acteurs du projet qu’on a pu retrouver. Il faut que tout le monde soit content, sinon les disques ne sont pas portés et les musiciens ne les revendiquent pas. D’ailleurs, certains ne veulent pas que l’on revienne sur telle ou telle période de leur vie ou de leur discographie.

Donc parfois, ça bloque.

Oui, on a des projets qui avortent parce qu’on ne peut pas avancer. Et souvent, on attend. Par exemple, je pense à « Go Home », un disque de l’Art Ensemble of Chicago qui a été réalisé à Paris. Fernand Borruso (des labels Galloway Records et BYG) dit avoir les droits, mais entre-temps il y a eu une inondation dans son local et il a perdu toutes ses archives. Donc c’est seulement sa parole et sa bonne foi contre les musiciens américains, qui eux n’ont pas trop de souvenirs. Bon, là, ça bloque et on laisse en suspens. Peut-être que les choses se décanteront par la suite.

Un autre problème qui se pose souvent à nous, ce sont les bandes : par exemple, quand Jef Gilson est décédé, nous avons récupéré un gros stock de bandes PALM qui ont été stockées à l’humidité dans un grenier. Notre ingé son n’a pu en sauver que quelques-unes, qu’il a placées au four avec un thermostat très précis pour enlever l’humidité mais lorsqu’on la joue, la bande se désagrège. Elle devient poussière. Donc là, on ne doit pas se rater, surtout que c’est du patrimoine français et si on ne le récupère pas, toute cette Histoire va juste disparaître. D’ailleurs, on peut vraiment déplorer l’absence d’aides en France. On met tout de notre poche, alors que c’est vraiment du patrimoine. Le ministère de la culture ne s’intéresse pas à l’underground français, il s’en tape complètement. En Scandinavie par exemple, il y a une politique culturelle qui est sensible à cette branche de l’art, que ce soit pour l’archivage ou les musiques actuelles. C’est vraiment dommage que cette réflexion sur la trace n’ait pas lieu en France.

Est-ce que tu peux me parler d’un projet qui vous a particulièrement tenu à cœur ?

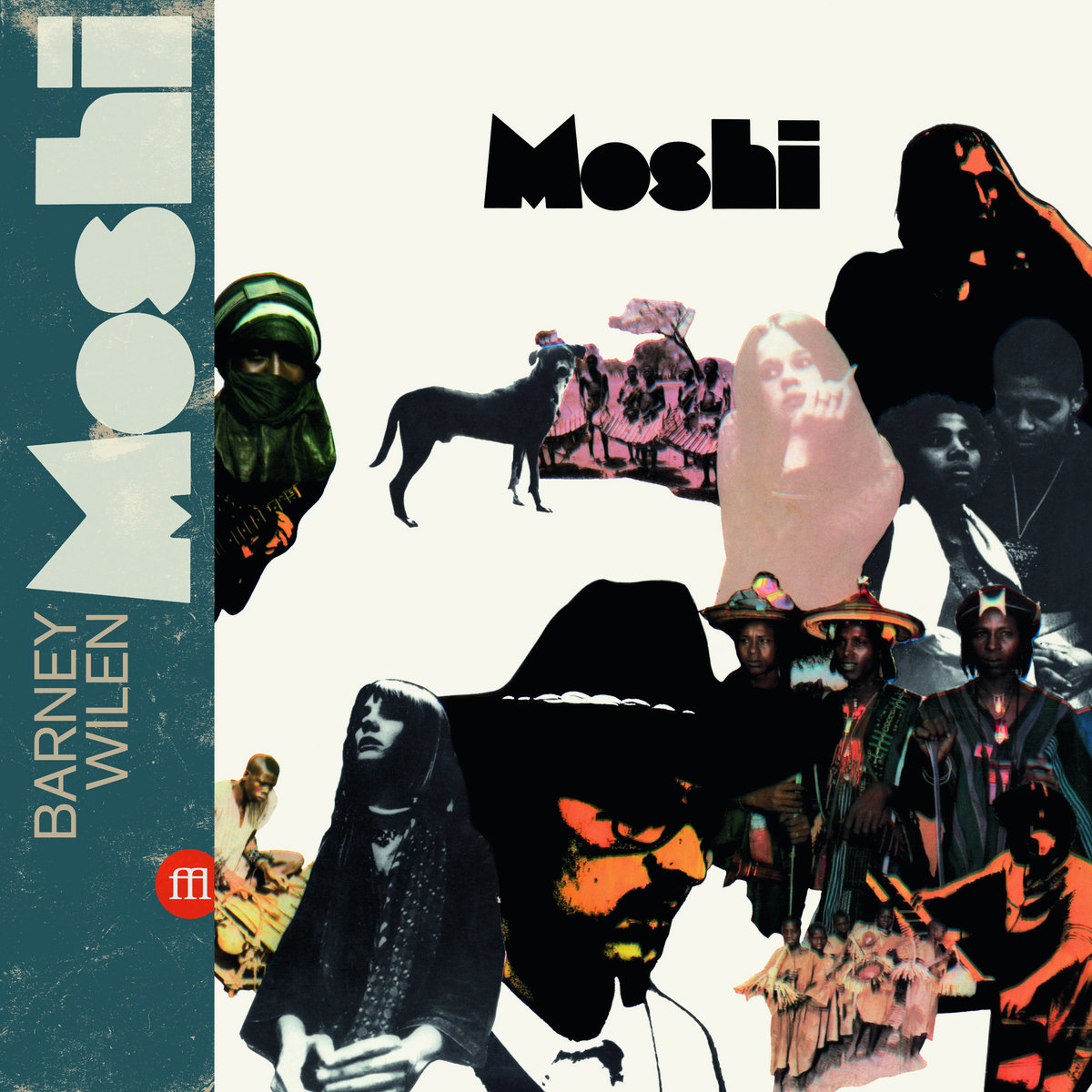

Il y a eu le disque « Moshi » de Barney Wilen. On s’est vraiment battus pour celui-ci, parce que c’est une pièce majeure de la culture française. C’est un peu le premier disque de musique du monde en France, qui mélange jazz, psyché, musique africaine… il a été enregistré lors d’un voyage en Afrique et monté au retour à Paris, donc il y a toute une réflexion sur le disque, le voyage, l’enregistrement… on voulait faire un vrai objet avec des photos d’archive, la carte de l’Afrique, on a même récupéré un film Super 8 réalisé par sa compagne. Ça nous a demandé beaucoup de temps et de réflexion, mais c’était important.

Je suppose que dans tout ce processus, vous entendez aussi un paquet d’histoires ?

On en a eu beaucoup. On a découvert des parcours assez drôles de musiciens avec qui on travaille et qui se retrouvent sur d’autres disques de la collection. En fait, les histoires se croisent en permanence. Par exemple, les musiciens de Perception qui ont croisé Emmanuelle Parrenin, qui a croisé des musiciens de Mahjun, qui a croisé Les Primitifs du Futur… et au bout des 80 disques de notre collection, on voit bien ce lien. Il y a plein d’anecdotes, des musiciens qui disparaissent, qu’on retrouve en faisant le travail de réédition et qu’on finit par remettre en connexion.

Par exemple, en rééditant Cohelmec Ensemble il y a quelques années, on a fait une rencontre à la boutique avec des musiciens qui s’étaient perdus de vue depuis cinquante ans. Le pianiste était un freak de l’époque, il avait les cheveux longs, il fumait des joints… et ses parents lui ont dit « bon, tu as fait médecine, il serait temps d’arrêter de faire de la musique et de se remettre aux études ». Il est devenu médecin à l’hôpital Saint-Antoine, les musiciens n’ont plus eu de nouvelles. En faisant mon enquête, j’ai entendu parler de ce médecin qui travaille à tel hôpital, qui a joué dans un groupe de jazz, ça pourrait être le gars que je cherche… donc j’appelle l’hôpital, puis j’ai la secrétaire, puis je tombe sur lui : « j’ai des photos, vous étiez un freak dans les années 70, etc ». Le mec me demande d’où je sors, si je suis des RG et je lui explique mon travail de disquaire et de réédition. Le mec était scotché. J’ai proposé au groupe une session de retrouvailles à la boutique, c’était un moment émouvant et super jouissif pour nous aussi. On est carrément au-delà du disque, là c’est l’histoire.

Pour toutes les infos sur la boutique de Souffle Continu, c’est par là. Et pour la partie label, c’est par ici.

6 commentaires

tu peux etre seul et ‘bosseré tou tles styles, c votre manque dd’ouverture, quand je passe, je pouffe t’a vu des ff comme chez vos collègues

Gros & cher

je préfère largement le reeditions frenchy du label finders keepers et de loin , c’est plus atypique et foutraque ,

lachez l’affaire!

des au cul té fait dans les bacs

je bro t bro il broc nous brokons vous broker ils sont des brancs