Une ruelle bordélique et mal éclairée. Une femme court apeurée. Sur ses talons, trois agents, look et visages similaires. La femme tourne au coin de la rue, traverse, en l’explosant, une barrière de bois. Devant elle, un mur de briques. Elle est perdue. Les agents s’approchent et découvrent le lieu vide…Non, il ne s’agit pas de la première version du script de Matrix. Aussi incroyables soient les similitudes, le récit dévoilé par la bande-dessinée Memoria de Jean Paul Eid et Claude Paiement, sortie à la même époque que la saga des soeurs Wachowskies, rappelle lui aussi nos craintes de voir nos vies contrôlées par les machines et les intelligences artificielles. Réédité depuis janvier aux éditions Québécoise La Pastèque, ce récit dystopique remet sur la carte de la BD Francophone un pays d’Amérique du Nord qu’on pensait englouti par son grand frère américain. Entre bug de l’an 2000, BDQ et biotechnologie, rencontre avec ses deux cyber-artisans.

Il y a tout juste un an on vous avait concocté un numéro du magazine spécial Cyberpunk, revue de détails de ExistenZ à Alain Damasio en passant par Robocop ou Billy Idol. Pour les non connaisseurs, ce mouvement d’anticipation né au milieu des années 80 s’est surtout concentré sur nos rapports déviants à l’informatique et aux machines. Dystopie, robots conscientisés, multinationales avides de pouvoir ou encore réalités virtuelles dessinent son schéma classique, le roman Neuromancien du prophète William Gibson comme fer de lance.

Dans les années 90, le cinéma s’est emparé du phénomène et l’a rendu in. Dès lors, nourrit d’influences cinématographiques devenues populaires, le courant semble ne jamais être sorti des clichés visuels nineties qui l’ont façonné, certains nanars ayant œuvrés contre lui. Si la forme de ces œuvres à beaucoup joué en sa défaveur, presque vingt ans plus tard, le fond de sa pensée, lui, est resté le même. Le Cyberpunk en bon virus moderne fait surtout la meilleure chose qu’il soit : muter. Vous pouvez porter gants, masques et vous tenir à distance de votre voisin de file d’attente, difficile d’échapper à l’évolution de notre monde et de la confiance aveugle que nous accordons à notre technologie, elle aussi en perpétuelle altération. De Black Mirror à Love, Death and Robots en passant par les innombrables reboot fatigués de Terminator, le Cyberpunk est toujours dans l’air et curieusement, il fait du bien. Sortie dans cette mouvance dystopique des années 90, la BD Mémoria raconte elle aussi une histoire d’anticipation frappée du sceau de la réalité virtuelle. Mais avant de s’attaquer à son contenu, une question se pose : que ce soit en littérature, BD, cinéma ou encore musique, pourquoi cette fin de millénaire a-t-elle poussé de nombreux créateurs à imaginer la dégénérescence de notre monde face à la technologie ? Une partie de la réponse pourrait potentiellement tenir en trois lettres : Y2K.

1999. Armé de son plus beau vocoder, Cher nous hurle de croire à la vie après l’amour avec l’ignoble Believe et la tempête Lothar dessoude l’Europe à coups de rafales à plus de 170km/h. Alors que la radio nous tape sur le système et que les infos nous sermonnent déjà avec le réchauffement climatique, une autre information domine les charts : le bug de l’an 2000. Year Two Thousand, Y2K pour les intimes.

Pour ceux qui déféquaient encore dans leurs couche-culotte en 99, peu savent véritablement ce que signifie ce sigle aux airs de modèle de robot ménager du futur. A l’époque ou explorer internet se faisait grâce à Internet Explorer, une horde de geeks craint de voir les systèmes informatiques mondiaux planter pour une histoire de chiffres : basé sur des dates, le système de programmation des ordinateurs ne prenait pas en compte un potentiel changement de siècle. Incapable de gérer le passage du 99 au 00, il était censé faire s’arrêter net toutes les machines le 31 décembre, à minuit. Ce simple changement de chiffre a poussé le monde à croire qu’il allait entrer dans une ère de chaos, réveillant alors des peurs ancestrales. L’homme regarderait ainsi s’effondrer son monde, impuissant face à son retour à l’âge de pierre : le web imploserait, les métros s’arrêteraient, les avions, habituellement roi de l’azur, deviendraient maladroits et honteux, ne sachant plus où atterrir et les armes nucléaires seraient livrées à elles-mêmes. Ou quand la vision du Judgment Day du Terminator 2 de James Cameron faillit devenir une presque réalité.

Aujourd’hui, quand on voit ce qu’un mini-ordinateur portable grand comme le majeur d’un joueur de Basket Ball peut encaisser, difficile de ne pas se marrer face à tout ce tintamarre. Mais à l’époque, les fesses des informaticiens de la planète font bravo. Nourri de théories complotistes et de délires abracadabrantesques, le bug de l’an 2000 était devenu le moteur d’un grand n’importe quoi généralisé. Aux États-Unis, à la veille du nouvel an, les ventes d’armes à feu grimpent en flèche et la population s’amasse dans les supermarchés pour les dévaliser en pâtes et PQ. Ça vous rappelle quelque chose ? Heureusement pour nous, dans le domaine de la connerie intersidérale, certains savent y faire quand il s’agit de lâcher les chiens. La soupape de décompression va ainsi débarquer de nulle part en la personne de feu Paco Rabanne, étoile brulante, comète parmi les comètes. Le 11 aout 1999, le soleil disparait derrière la lune pendant plus de deux minutes dans une éclipse totale. Si Bonnie Tyler en a fait son beurre, l’éclipse totale, évènement rare et signe supplémentaire de fin du monde, inquiète-lui aussi à l’aube du nouveau millénaire. C’est également selon les prédictions du couturier Espagnol, le jour que va choisir la station spatiale Mir pour se désintégrer et s’écraser sur terre. Les débris qui l’accompagneront détruiront Paris et plusieurs autres villes créant une apocalypse à base d’incendies gigantesques et débris de plutonium. Au final, ce 11 aout a surtout marqué les rétines des adolescents d’alors qui devaient se munir de lunettes spéciales afin de voir le soleil disparaitre sans fracas, ni chaos. Aucun morceau de satellite n’a rayé Paris de la carte ou une quelconque ville de France. La seule pluie qui tomba ce jour-là fut surtout faite des rires et de vannes gratos vis-à-vis de celui qui n’en était déjà pas à ses premières prédictions foireuses. Il semble que créer des parfums et prévoir la fin du monde sont deux domaines difficilement compatibles.

Si la crainte du Bug de l’an 2000 répond en partie à la question, il y a fort à parier que le simple fait d’approcher de ces quatre chiffres magiques a fait bugger plus que les ordinateurs. L’homme s’était éveillé et avec lui, sa prise de conscience. Dans sa pertinente et très poussée analyse de la trilogie Matrix, sortie format magazine chez Rockyrama en février dernier, le journaliste Rafik Djoumy cible l’époque d’une toute autre façon. Pour lui, « l’année 99 apparait plus clairement comme un marqueur culturel ou se sont cristallisées de multiples interrogations, soulignant la confusion et le doute chez le grand public. (…) Tous les fronts culturels indiquent, non pas forcément une révolte, mais une forme de stupeur face à un « réel » qui se voit fortement questionné. Ce sentiment ira en s’aggravant avec les attentats du 11 septembre 2001, premier acte terroriste d’envergue à être aussitôt, et surtout très massivement, accusé d’accomplir des desseins cachés. »

A bien y regarder, il est vrai que l’époque, au moins au cinéma, cible en permanence une forme de remise en question et donne à la programmation des allures de jeux de dupes : Sixième Sens nous explique de nous méfier de sa narration, Fight Club de la voix de son narrateur, Truman Show invite à remettre en question le caractère artificiel de nos réalités autant que le Matrix des Wachowskies. Au même moment, dans la BD, d’autres questionnent notre façon de nous divertir, remettant en question la société du loisir et son hypocrisie. C’est ici que Memoria entre en jeu. Dommage pour nous, les auteurs de la BD n’avaient pas anticiper que nous allions tous locher devant la dernière merde made in Netflix ou faire exploser les serveurs de Pornhub. Ils ont vu beaucoup plus loin.

Quand on parle du Québec, difficile de penser immédiatement à sa bande dessinée. On raille plus facilement l’accent à couper au couteau, les élans aux regards vitreux ou les grandiloquentes vocalises de Céline. Globalement moins représentée que notre bédé hexagonale, la bande dessinée québécoise (ou BDQ pour les intimes) a su trouver comme représentants dans nos contrées des auteurs comme Guy Delisle ou Julie Doucet, tous deux publiés à l’Association. Mais en posant un œil sur l’histoire du médium, il semblerait qu’il ait mit un certain temps avant de se voir pousser des ailes. Il se lance doucement, publie pendant près de 60 ans dans le Bulletin des agriculteurs, le personnage d’Onésime signé Albert Chartier (considéré comme le Hergé national) qui deviendra par la suite une BD très connue du Québec rural. Mais la BDQ émerge véritablement à la fin des années 60. S’alliant aux modèles formels en provenance des États-Unis, proche de l’underground de l’époque, Crumb et Shelton en tête, le fanzine apparaît et expose jusqu’au sortir des années 70 ce que l’on appelle aujourd’hui le printemps de la BD Québécoise. Ce printemps célèbrera un nombre important de publications principalement contre culturelles entre satire, humour à froid et psychédélies furieuses. 1980, le fanzinat continue de braver tous les tabous entre sexe, drogues et punk, révèle des griffes ardentes comme Patrick Henley aka Henriette Valium ou Richard Suicide.

Quand on parle du Québec, difficile de penser immédiatement à sa bande dessinée. On raille plus facilement l’accent à couper au couteau, les élans aux regards vitreux ou les grandiloquentes vocalises de Céline. Globalement moins représentée que notre bédé hexagonale, la bande dessinée québécoise (ou BDQ pour les intimes) a su trouver comme représentants dans nos contrées des auteurs comme Guy Delisle ou Julie Doucet, tous deux publiés à l’Association. Mais en posant un œil sur l’histoire du médium, il semblerait qu’il ait mit un certain temps avant de se voir pousser des ailes. Il se lance doucement, publie pendant près de 60 ans dans le Bulletin des agriculteurs, le personnage d’Onésime signé Albert Chartier (considéré comme le Hergé national) qui deviendra par la suite une BD très connue du Québec rural. Mais la BDQ émerge véritablement à la fin des années 60. S’alliant aux modèles formels en provenance des États-Unis, proche de l’underground de l’époque, Crumb et Shelton en tête, le fanzine apparaît et expose jusqu’au sortir des années 70 ce que l’on appelle aujourd’hui le printemps de la BD Québécoise. Ce printemps célèbrera un nombre important de publications principalement contre culturelles entre satire, humour à froid et psychédélies furieuses. 1980, le fanzinat continue de braver tous les tabous entre sexe, drogues et punk, révèle des griffes ardentes comme Patrick Henley aka Henriette Valium ou Richard Suicide.

C’est pas parce qu’on rit que c’est drôle

Le milieu va cohabiter avec l’arrivée d’un magazine d’humour satirique : Croc devient l’incarnation du passage de la bande dessinée à l’âge adulte et avec lui l’apparition d’une première génération d’auteurs professionnels. Le magazine sera l’équivalent de notre Écho des Savanes, qui naît à peu de choses près à la même période. Il va écarter l’horizon de la BDQ, rameuter un nombre conséquent d’auteurs qui aiment le médium. Les mêmes qui pensaient que jusqu’ici aucun Québécois n’avait eu l’idée de faire de la bande dessinée en son pays, la faute à une production trop souvent confidentielle. Avec des unes spéciales Police, Espionnage ou Scandales, Croc, entre textes et BD, s’avère principalement axé sur l’humour avoué et assumé. Un créneau qui lui doit sa devise : « C’est pas parce qu’on rit que c’est drôle ». Mordante au départ, la publication perd peu à peu de sa vitalité, s’éteint au début des années 90. La période voit la naissance de nouvelles structures d’édition jusqu’ici manquantes. L’arrivée du roman graphique et de son nouveau format va changer la donne et voit ces structures d’édition s’intéresser de très près à ces nouveaux courants. Durant les années 90, un éditeur, Mille-Îles qui deviendra par la suite les 400 coups, se lance dans la BD jeunesse et familiale. Il faudra attendre la fin de cette décennie avant de le voir publier des albums de BD destinés à un public adulte. C’est dans ce terreau que nait l’histoire de Memoria qui sera d’abord éditée en deux tomes : un premier en 1999 et le second en 2004. La BD de Eid et Paiement sera un des premiers titres à marquer ce changement de cap, suivi par de nombreuses publications qui feront la part belle au genre. Les éditions La Pastèque se chargent aujourd’hui de remettre au goût du jour ce récit dystopique à deux visages. Dans la ligne éditoriale de la maison, on vous conseille de vous jeter les yeux clos sur les productions de Box Brown. Ses œuvres, engagées, défendent derrière un graphisme simple des sujets archis documentés entre la passionnante histoire du jeu Tetris ou la criminalisation de la Marijuana aux États-Unis.

« Tous ces gens, ces visages je les connais depuis toujours. Tous ces souvenirs…Ce que je vais vous raconter, je l’ai vécu et je sais qui je suis. » Ainsi s’ouvre le livre, sur les dires de celui qui se présente sous les traits de Benjamin Blake, honnête chauffeur de taxi, citoyen de Memoria, que l’histoire va bousculer dans son jugement de la réalité. Difficile de résumer la BD sans déflorer un minimum l’intrigue principale. En quelques pages, Blake est choisi pour passer de l’autre côté du miroir et explorer l’obscur. Partagé entre l’esprit des villes de New-York et Chicago période années 30, Memoria recèle d’une dimension parallèle, sorte de négatif inversé de son architecture. Une fois intégré, Blake y fait la connaissance d’une horde de parias, rebelles à la cause encore incertaine. Puis, le scénario nous fait basculer dans une salle de conférence ou s’agite une horde de cerveaux constipés. Memoria s’avère être un jeu vidéo, une exploration vidéoludique d’un monde fantasmé dans lequel le joueur est acteur. Dans le futur, pour changer de vos destinations vacances insipides, la société Brainstorm a imaginé pour vous un moyen d’exaucer vos plus vils fantasmes. Pour y accéder, il faut s’immerger dans un liquide d’un nouveau genre à l’aide d’un scaphandre. Une fois connecté, votre esprit s’envole et le voyage commence.

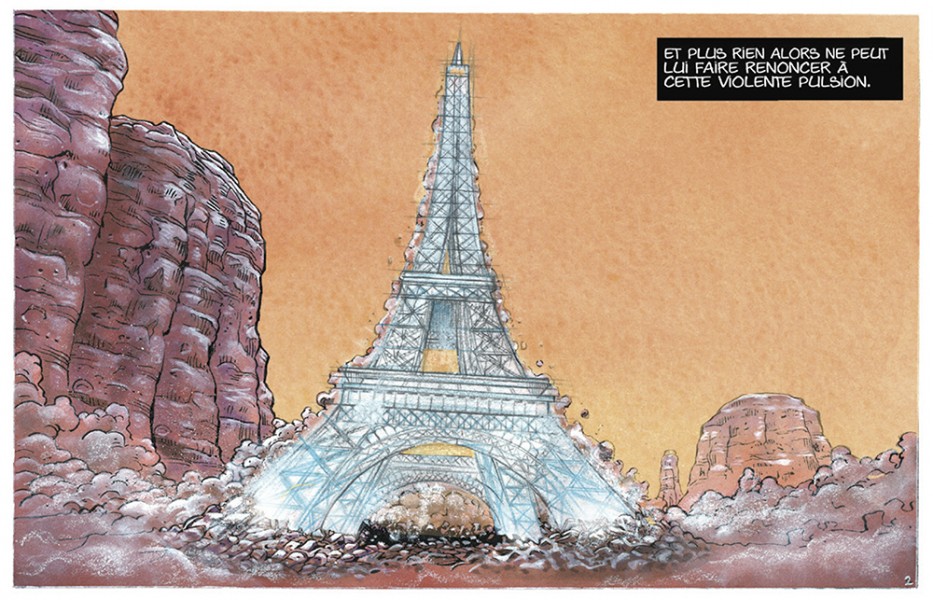

Mais les créateurs du jeu s’affolent : depuis quelques temps, de nombreux utilisateurs disparaissent et il en va de la réputation de l’attraction. La raison ? Un commando rebelle, mené par un certain professeur Zalupski sème le trouble et avec lui un certain Benjamin Blake. Avec un scénario misant sur de l’anticipation pondu au milieu des années 90, la première question est surtout de savoir si les idées de base de la BD ont tenu le choc de nos évolutions technologiques. En ne proposant aucun référent temporel, Memoria à le bon goût de mettre plus de temps à vieillir que certains effets spéciaux de la trilogie des Wachowskies. Comme un bon rhum laissé en léthargie dans son fut de chêne, Memoria vieillit avec goût, tant dans la cohérence des sujets évoqués que dans l’approche graphique qui lui répond. Son dessinateur, Jean-Paul Eid dans une approche mi-pop mi-sobre transcende l’immersion dans l’univers du jeu par des idées visuelles folles. La ville, il la dessine en couleurs pastel intenses, modernes, avant-gardistes, convoque le Enki Bilal de Partie de Chasse ou le Mézières de Valérian. A l’époque ou l’ordinateur (encore lui) ne guide pas la création artistique, Eid s’amuse, joue sur les couleurs, la pixellisation, prend parti d’un découpage osé qui mène le lecteur par le bout du pinceau avant de le perdre dans les méandres de son univers inversé ou explose la sobriété du noir et blanc. Comme l’œuvre globales des mères de Matrix, les auteurs camouflent sous la parure de la BD grand public des questionnements plus profonds qu’il n’y parait : crise d’identité, abnégation ou encore abandon du soi. Dommage que les grands pontes derrière le jeu soient taillés à la serpe, débitant des dialogues outranciers et vulgaires à la limite de la caricature car les reproches que Memoria formule vis-à-vis de notre futur ont tout pour entrer en résonnance avec notre monde actuel et encore faire mouche. Rencontrés sur les bancs du collège, amis de longue date, les deux auteurs nous racontent la naissance d’une aventure qui marche main dans la main avec Néo et Trinity.

Comment naît cette histoire ?

Claude PAIEMENT – Jean-Paul et moi nous sommes rencontrés sur un projet de théâtre. J’avais monté une petite troupe en vue de faire de la création et présenté un spectacle jeune public dans les parcs de la ville. J’ai rencontré JP en entrevue et ça a tout de suite cliqué. Dès qu’on s’est mis à improviser (Jean-Paul était un excellent comédien) et à écrire ensemble, une réelle chimie s’est installée. Plus tard, nous avons pris des routes différentes, moi je suis rentré dans une école de théâtre et lui s’est plutôt dirigé vers le cinéma, l’animation et plus spécifiquement la BD. Mais nous sommes demeurés des amis très proches. Un jour (nous étions dans les débuts de la trentaine j’imagine), Jean-Paul a souhaité se lancer dans un projet d’histoire « longue » avec un scénario à plusieurs niveaux. Il m’en a parlé et j’ai eu le goût de retrouver cette chimie si particulière que nous avions dans les projets que nous avions réalisés. Je ne connaissais alors pas grand-chose à la BD. Raconter une histoire, que cela soit au théâtre ou en image, ça demeure raconter une histoire et le défi me plaisait. C’est vraiment petit à petit que j’ai commencé à voir les différences entre les deux formes d’expression. D’autre part, l’idée de faire de l’anticipation n’était pas du tout préméditée. C’est presque par accident, en laissant l’idée se dérouler devant nous. Je crois d’ailleurs beaucoup au hasard et au chaos en création. Pour moi, il y a quelque chose de l’ordre de la pulsion primitive qui doit tout d’abord surgir. Le travail d’organisation est nécessaire par la suite. Mais au départ, il y a une sorte de roulette russe que l’on joue avec les idées et les images. Des fois c’est stimulant, des fois moins. Je crois qu’il ne faut pas trop rationaliser au début du processus et se laisser surprendre… Nous avions imaginé plusieurs scénarios avant de nous lancer dans celui de Memoria. Nous en étions chacun à un premier récit de longue haleine et il y a eu beaucoup de tâtonnement. Ça partait dans toutes les directions. Cependant, nos différentes ébauches questionnaient invariablement le rapport entre l’œuvre et le créateur. Nous avions à chaque fois les mêmes prémices : un personnage découvre qu’il n’existe pas réellement, qu’il n’est que le produit de l’imagination de quelqu’un d’autre. C’était le dénominateur commun de toutes nos explorations. Les premiers récits que nous avons inventés avaient un ton léger et humoristique. Ç’aurait été drôle, mais sans plus. Et nous voulions qu’il y ait une dimension philosophique à notre histoire ; nous cherchions un contexte où une telle révélation deviendrait plausible. Au milieu des années 90, Internet prenait de plus en plus de place, la révolution numérique frappait tous azimuts. Le réel semblait se métamorphoser tout à coup en quelque chose d’intangible. Peu à peu, faire de notre histoire un récit d’anticipation technologique nous a semblé naturel et inévitable.

« Les seules références que nous avions étaient Tron, où des personnages entrent dans un jeu vidéo en se faisant « intégrer » physiquement dans l’ordinateur, et Total Recall qui évoque plutôt l’implantation de souvenirs ».

Aviez-vous des références précises de départ ?

Jean-Paul EID – L’univers de la science-fiction était très nouveau pour nous. Nous avons tous les deux fait nos classes dans l’humour : le magazine-BD pour moi et la comédie théâtrale pour Claude. Personnellement, je viens plus précisément de la Méta-BD, avant Marc-Antoine Mathieu et le mouvement Oubapo. Pendant 10 ans j’ai créé avec Jérôme Bigras, une série qui jouait et déjouait les codes de la BD : planches dont vous êtes le scénariste, planches à lire par transparence, mise en abîme… À titre d’exemple, le dernier album issu de cette série s’appelle le Fond du trou, un album physiquement perforé d’une couverture à l’autre permettant aux personnages de passer d’une page à l’autre comme on voyagerait dans le temps à même l’album. L’idée de base derrière Memoria reposait sur la confrontation entre l’œuvre et l’auteur, la créature et le créateur en soulevant des enjeux éthiques un peu à la façon du Frankenstein de Mary Shelley. Sinon, derrière la paranoïa engendrée par le fait de ne plus savoir où finit la réalité et où commence le rêve, il y a certainement une influence de Phillip K. Dick et des films inspirés par son œuvre. Quand, pour appuyer notre histoire, nous avons décidé d’exploiter la réalité virtuelle, elle n’existait pas sinon que dans la tête de certains électroniciens. Les seules références que nous avions étaient Tron, où des personnages entrent dans un jeu vidéo en se faisant « intégrer » physiquement dans l’ordinateur, et Total Recall qui évoque plutôt l’implantation de souvenirs. Pour ce qui est des mondes parallèles, bien sûr, le West Word de 1973 de Michael Crichton était incontournable.

Graphiquement, comment avez-vous réfléchi et imaginé les différences d’univers entre Memoria et sa parallèle ?

JPE – Je me suis imposé un code de couleurs pour homogénéiser chaque scène. Pour ce faire, j’ai teint le papier avant d’y appliquer la couleur. De cette façon, j’éliminais à la base toute trace de blanc, blanc que je rajoutais au pinceau par la suite plutôt que d’employer le blanc du papier comme on le fait traditionnellement. Chaque scène avait par défaut sa teinte propre, ce qui aidait le lecteur à suivre le récit malgré les différentes dimensions et ellipses. Nous savions que le scénario était complexe d’autant plus que, pour le lectorat de l’époque, le concept de réalité virtuelle était abstrait. Nous avons assez rapidement décidé d’utiliser la couleur, ou son absence, pour clarifier les choses (évitant à tout prix l’idée convenue du noir et blanc pour illustrer les années rétro de Memoria). En plus de cette ville virtuelle et de la dimension d’où proviennent les gamers, il y avait cet entre-monde, l’espace en marge de l’ère de jeu, à l’abri du système de contrôle de l’ordinateur, où se cachent les rebelles. Pour cette dimension, nous avons opté pour un dessin à la ligne, un découpage éclaté, qui ne respecte pas la chronologie des cases et l’horizontalité du point de vue.

Comment avez-vous pensé et imaginé le futur dans lequel se déroule l’intrigue ? On apprend finalement assez peu de choses sur celui-ci.

CP – Ce n’était pas le futur qui nous intéressait réellement. Ce qui nous fascinait à cette époque, c’était les possibilités inouïes que laissait entrevoir l’effervescence informatique, c’était nos premiers contacts avec une technologie qui laissait entrevoir l’intelligence artificielle. Il faut se remettre dans le contexte et se rappeler que les premiers ordinateurs domestiques ont complètement changé notre rapport à la réalité. Aujourd’hui, tout cela nous semble un peu banal tellement nous avons été submergés par la vague. Mais à l’époque c’était fascinant. Presque enivrant.

Matrix partage avec votre histoire cette fascination pour les univers rétro. Pourquoi penser que le jeu du futur ou que sa caractérisation doit nécessairement avoir cet aspect ?

JPE – Bien qu’aujourd’hui, à la lecture de Memoria, nous ayons comme référence l’industrie du jeu vidéo d’aujourd’hui, à l’époque, nous avions plutôt en tête une destination touristique, comme une espèce d’agence de voyages virtuels. C’est la raison pour laquelle les visiteurs n’ont pas de quête à réaliser ni de destination particulière. 20 ans plus tard, ce rêve technologique, qu’on appelle aujourd’hui jeu open world (ou monde ouvert), a été développé par l’industrie du jeu vidéo et, au regard de ce qui s’y est créé, Memoria pourrait très bien être l’une des destinations des Assassin’s Creed de Ubisoft. À mi-chemin entre la frénésie du jeu et la contemplation de la reconstitution de l’univers de l’époque.

« [Quand Matrix est sorti] nous nous sommes demandé si quelqu’un avait mis des micros dans notre salon ! »

Comment avez-vous décidé de traiter tout l’aspect mécanique lié à l’entrée dans le jeu, les scaphandres et autres ?

JPE – Nous avions une vision très « mécanique » de la chose avec de lourds scaphandres et un centre d’immersion où les joueurs plongeaient physiquement. Si on avait réalisé cet album aujourd’hui, on aurait probablement opté pour une technologie plus légère, voire organique… mais le principe reste le même et des scaphandres plongeant dans un bassin de liquide intelligent, c’est très « graphique ». Il faut aussi réaliser que les planches de cet album ont été produites sans l’usage d’ordinateur. Donc, pour ce qui est du passage de la réalité vers le monde synthétique, on a fait apparaitre les personnages en les « pixellisant » dans le décor virtuel. Pour ce faire, Claude m’envoyait par fax plusieurs versions d’un même le dessin de personnage avec différentes résolutions très basses, ce qui réduisait la silhouette à une espèce de juxtaposition de petits carrés rappelant les jeux d’arcade de première génération. Pour ce qui est de la représentation de ce que l’ordinateur (plasmide) va générer par lui-même, ce qu’il va spontanément faire sortir des pavés de l’univers qu’il contrôle, plutôt que d’employer des lignes de construction style wireframe, j’ai plutôt choisi de faire apparaitre des esquisses au crayon pour évoquer la pulsion créatrice mal maitrisée de l’ordinateur.

CP – Nous cherchions quelque chose qui soit impressionnant sur le plan visuel et qui nous éloignerait des images informatiques un peu convenues. Dans les années 90, les biotechnologies commençaient à faire parler d’elles. On évoquait déjà l’idée d’ordinateurs qui seraient éventuellement construits à partir de protéines, une sorte d’intelligence de synthèse, mais organique. C’est comme ça qu’est née cette idée du « liquide intelligent », le plasmide cybernétique. Pour nous c’était un être à part entière. C’était vivant.

Quelles sont vos réactions lorsque les films Matrix et Existenz sortent en 1999, au même moment que votre BD ?

CP – Nous nous sommes demandé si quelqu’un avait mis des micros dans notre salon ! Sérieusement, nous savions tout de même que ces idées étaient « dans l’air ». Donc ce n’était pas une si grande surprise. Par contre, le « timing » lui l’était. Matrix est sorti presque au même moment que notre BD ! Nous savions donc que nous aurions inévitablement des questions relatives à l’influence du film sur notre scénario. Mais pour nous, cette question ne s’est jamais véritablement posée. La production d’une BD (comme celle d’un film) est un processus qui se déroule sur plusieurs années. Le scénario était décidé bien avant la sortie marketing de Matrix ou d’Existenz.

« Memoria dit encore aujourd’hui que nous vivons dans un monde incertain ».

Comment décidez-vous de rebondir pour la suite quand les épisodes 2 et 3 de Matrix sont entre temps sorti ?

CP – Dans un premier temps, nous avons été un peu déçus. Tous les artistes souhaitent être uniques et originaux. Porter et être les premiers à diffuser une idée qui ne ressemble à rien. Mais en même temps, c’est très présomptueux. Les créateurs sont influencés par les angoisses et les préoccupations de leur culture et de leur époque. On est tous traversés par les mêmes rêves, les mêmes fantasmes et les mêmes peurs. C’est donc tout à fait normal que les mêmes idées naissent de façon synchrone à différents endroits. En fait, c’est même un phénomène fascinant. Une fois la déception passée, nous nous sommes dit que nous profiterions peut-être de l’engouement engendré pour les mondes virtuels et que ceux qui avaient été séduits par ces films seraient peut-être désireux de découvrir notre façon particulière d’aborder la question.

JPE – Contrairement aux films sortis dans la foulée de cet engouement pour la réalité virtuelle, Memoria a une particularité singulière notable : le lecteur s’identifie à un personnage « inexistant », pas simplement à l’avatar d’un joueur, ni à une personne catapultée dans un univers digital, mais bien à un être purement fictif, un personnage qui n’a pas d’existence propre. Une idée dont je suis humblement très fier.

Pourquoi pensez-vous que cette période était propice à imaginer un futur dystopique dans lequel notre rapport aux machines et à la technologie serait si particulier ?

JPE – À l’époque, nous n’avions pas encore la juste mesure de l’importance qu’auraient les ordinateurs sur nos vies privées. Nous avions toutefois en tête l’énorme pouvoir de cette industrie, des Steve Jobs et Bill Gates de l’époque qui contrôlaient alors la Silicon Valley. Ils ont d’ailleurs inspiré le personnage de Steve Bates, PDG de Brainstorm, la compagnie qui offre ces voyages virtuels. Nous savions déjà que l’informatique allait éventuellement devenir une espèce d’obscur théâtre qui verrait apparaitre des pirates, de virus, de terroristes anonymes. Une technologie qu’il serait difficile de règlementer dans un marché ouvert et un capitalisme débridé.

« Faire de prédictions c’est presque nécessairement se tromper ».

Pensez-vous que la menace du Bug de l’an 2000 y était pour quelque chose ?

CP – De façon consciente, pas vraiment. Mais évidemment, la menace qui planait autour de cette date créait une sorte de climat… auquel nous n’étions sûrement pas insensibles. Quelque chose de diffus qui nous rendait sûrement « inquiets » pour la suite des choses. L’idée de catastrophe et de désastre était — si l’on peut dire — « dans l’air du temps ».

Quel est votre regard sur votre BD et le monde actuel plus de vingt ans après la première édition ?

CP – Se lancer dans l’anticipation est une entreprise à haut risque. Nos idées sur ce que seront les principaux enjeux de l’Occident dans 20 ou 30 ans peuvent paraître, après-coup, naïves et farfelues. Qui aurait pu prévoir, il y a seulement six mois, l’ampleur de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Qui est véritablement capable d’anticiper comment le monde se sera relevé du désastre dans seulement 2 ans ? Faire de prédictions c’est presque nécessairement se tromper. Si Memoria trouve encore un lectorat, ce n’est probablement pas en raison de la pertinence ou de la vraisemblance de la réalité que nous y décrivons. Memoria pose la question du sens de notre existence (peut-être notre obsession commune comme auteur). Le jeu virtuel est une sorte de métaphore de la vie. Sommes-nous vraiment ce que nous croyons être ? Sommes-nous maîtres de notre destin, ou simplement le jouet de forces qui nous dépassent ? Même si aujourd’hui nous ne ferions sûrement pas les choses de la même façon, ce type d’interrogation semble rejoindre les gens. Mais en même temps, ce sont évidemment des questions universelles, qui transcendent les lieux et les époques. Memoria dit encore aujourd’hui que nous vivons dans un monde incertain.

Avez-vous imaginé une nouvelle porte d’entrée à Memoria ? Un troisième épisode ou une nouvelle déclinaison ?

JPE – Au Québec, au début des années 2000, il y avait peu d’éditeurs pour ce genre d’album. Devant leur santé fragile, il fallait scénariser chaque livre pour qu’il soit autonome. Nous avions donc terminé le diptyque en ouvrant la porte à un éventuel troisième opus. Un épilogue où le plasmide cybernétique, devenu illégal à cause du danger qu’il représentait, serait vendu sur le marché noir sous forme de fioles que les gens s’injectaient. Nous aurions passé de cette façon, de la lourde technologie hardware du scaphandre au voyage sous l’influence d’une substance hallucinogène, ce qui aurait ouvert tout un monde de possibilité.

2 commentaires

je cours partout & j’ai peur……..

Budapest est vide, Budapest est liberee, vive Budapest!