« Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. » Cet adage bien connu, Nick Kent ne l’a vraisemblablement pas fait sien ; dans son livre, il s’emploie à dégommer allègrement les grands mythes du rock et du punk, rétablissant la vérité, aussi sordide soit-elle. La vérité, il la connaît, il était là : il a passé 40 heures sans dormir en compagnie de Keith Richards, a suivi Led Zeppelin en tournée, a été membre des Sex Pistols à leurs débuts, a hébergé Sid Vicious et Nancy Spungen chez lui, a été sauvé d’une OD par Iggy Pop, est sorti avec Chrissie Hynde, a eu une aventure avec la célèbre groupie Sable Starr, a été le sujet d’une chanson d’Elvis Costello, n’a pas répondu aux nombreuses lettres que lui adressait un jeune homme répondant au nom de Steven Morrissey… j’en passe et j’en oublie.

« Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. » Cet adage bien connu, Nick Kent ne l’a vraisemblablement pas fait sien ; dans son livre, il s’emploie à dégommer allègrement les grands mythes du rock et du punk, rétablissant la vérité, aussi sordide soit-elle. La vérité, il la connaît, il était là : il a passé 40 heures sans dormir en compagnie de Keith Richards, a suivi Led Zeppelin en tournée, a été membre des Sex Pistols à leurs débuts, a hébergé Sid Vicious et Nancy Spungen chez lui, a été sauvé d’une OD par Iggy Pop, est sorti avec Chrissie Hynde, a eu une aventure avec la célèbre groupie Sable Starr, a été le sujet d’une chanson d’Elvis Costello, n’a pas répondu aux nombreuses lettres que lui adressait un jeune homme répondant au nom de Steven Morrissey… j’en passe et j’en oublie.

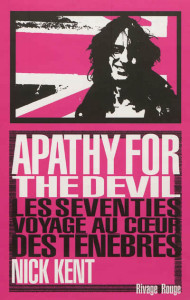

Le titre Apathy for the Devil, emprunté à Bob Dylan qui lâcha cette phrase à Ian Hunter à l’issue d’un concert des Rolling Stones particulièrement laborieux en 76, résume à la fois l’atmosphère qui régnait sur la scène rock des années 70 et le parcours du journaliste durant cette décennie. Les fameuses années 70, si chères à la presse rock actuelle et à nos parents, n’avaient pourtant rien de réellement enthousiasmant. Les sixties étaient définitivement enterrées, en même temps que Hendrix, Joplin, Jones, Morrison, les Beatles et le rêve hippie. Comme le dit Kent au magazine Rolling Stone, « C’était fini. Pourtant, tous les gens autour de moi, les musiciens, les journalistes, les gens des maisons de disques, ils attendaient. Ils attendaient la reformation des Beatles ; ils attendaient que Syd Barrett sorte un grand disque ; ils attendaient que Bob Dylan publie la suite de ‘Blonde on Blonde’. En fait, ils attendaient la résurrection des années 60. Mais je savais que c’était mort. » Cette constatation fait étrangement écho à la presse rock actuelle, qui semble toujours attendre que quelque chose de similaire se passe, allant jusqu’à monter de toute pièce une « nouvelle scène » en jetant leurs fils à la tête des lecteurs et en tentant de les vendre comme excitants et novateurs — je pense aux Naast du fils de Paul Rambali, rédacteur en chef du NME ; aux BB Brunes du fils d’un cadre de maison de disques qui a été jusqu’à leur souffler leur nom, et à toute la pseudo « nouvelle scène parisienne » des bébés rockeurs, tous ces jeunes gens privilégiés qu’on a projeté trop tôt sous les projecteurs alors qu’ils étaient seulement armés de fourchettes en plastique. C’est regrettable ; si on leur en avait laissé le temps, ils auraient peut-être sorti de bons disques.

Pour ma part, je ne pense pas que les « nouveaux Beatles » répètent actuellement dans l’anonymat et dans un garage de banlieue. Ni qu’il faille attendre de nouveaux Stooges, de nouveaux Pistols ou un nouveau Velvet ; assez des « nouveaux quelque chose » ; nous avons besoin de groupes qui ne traînent pas dans leurs cartables de gentils étudiants respectueux la connerie de leurs aînés.

Mais je m’égare. C’est que lire Apathy for the Devil revient à se prendre une claque dans la gueule, tant l’influence de l’auteur a été immense sur tout le journalisme rock qui a suivi. Lisant la prose de Kent, après avoir lu et relu son recueil d’articles L’Envers du rock (the Dark Stuff, en anglais), la chose frappe de plein fouet : tant sur le plan de l’écriture que sur celui des goûts musicaux, Kent a influencé toute la presse rock française, celle-là même qui m’a servi de bible et a fait mon éducation, de Best à Rock & Folk en passant par Rolling Stone, Mojo, le NME (qu’un ami avait la bonté d’âme de me traduire, étant donné que lire en anglais me file mal au crâne aussi sûrement qu’un verre de vin blanc de l’Espace B), et même Voxpop qui vient juste de mourir de sa belle mort.

« Je veux être un type comme Brian Jones quand je serai adulte. »

Nick Kent a coutume de dire qu’il était là au bon endroit, au bon moment ; que rêver de mieux que d’atteindre la puberté en Angleterre au moment où les Beatles sortent leurs premiers singles ? Kent a eu mieux : en février 64, à l’âge de 12 ans, l’un de ses camarades de classe, fils d’un organisateur de concerts pop, l’invite à un concert des Rolling Stones. Pour la première fois, le jeune Nick est confronté à un public féminin « se touchant à des endroits inconvenants en poussant des cris primitifs ». Pour la première fois également, il entend ce « grondement de révolte » qu’est le rock. D’après lui, à la fin du concert, son enfance avait pris fin et la porte vers l’âge adulte s’était « redoutablement entrouverte ». Veinard jusqu’au bout, il a même l’occasion de traîner dans la loge après le show, obtient des autographes des membres du groupe, et discute même avec un Brian Jones encore leader du groupe et en pleine forme, qui se révèle « incroyablement sympa » et dit trouver « fantastique » que quelqu’un d’aussi jeune vienne à leurs concerts. Au terme de cette rencontre, Kent dira qu’il veut être ce genre de type quand il sera adulte. Quelques jours plus tard, trois membres des Stones étaient poursuivis en justice pour avoir uriné sur une pompe à essence.

Juste après, Kent découvre James Brown lors de l’émission Ready, steady, go ! Son paternel, horrifié à l’instar de beaucoup de parents anglais, éteint le poste de télévision et interdit à son fils de regarder cette émission. Nick passe outre, l’émission étant diffusée alors que son père n’est pas encore rentré du travail : « Parfois, il déboule quelques minutes après la fin et fonce vérifier si les lampes du poste sont encore chaudes. Si c’est le cas, c’est l’enfer pour moi. »

Au printemps 66, l’adolescent assiste au concert d’un Bob Dylan totalement défoncé ; le groupe joue tellement fort qu’il manque de le rendre sourd. Un an plus tard, ce sera une tournée « psychédélique » réunissant notamment le Jimi Hendrix Experience et le Pink Floyd de Syd Barrett ; une « épiphanie » selon Kent, subjugué par Syd Barrett qui « allume chez lui une flamme qui ne s’est jamais éteinte ».

Suivront une pelletée de concerts gratuits à Hyde Park : the Pretty Things, Clapton, Fleetwood Mac, Jeff Beck, Traffic et autres groupes dont on peut voir les albums dans tous les hors-série sur les 100 albums incontournables publiés par Rock & Folk ou Rolling Stone.

En comparaison, nos adolescences de jeunes trentenaires français paraissent bien ternes ; et l’héritage de Kent y était omniprésent, de l’émission Rock Express de Laurence Romance – qui est d’ailleurs sa compagne – aux colonnes de Rock & Folk dont les journalistes étaient littéralement obsédés par Kent, allant jusqu’à copier son style d’écriture et se référant constamment à lui. Sans son impact sur les médias rock, je n’aurais peut-être — qui sait ? — pas voué aux Stones une passion telle qu’à 14 ans j’alternais crises de larmes et terribles accès de colère afin d’obtenir de mes parents qu’ils me laissent assister au concert des Stones période Voodoo Lounge, avec Bon Jovi en première partie, feux d’artifice et cobra de fer au-dessus de la scène. Le pire étant que j’avais trouvé ça bien. Si Keith Richards m’avait vomi dessus, je n’aurais certainement pas lavé ma veste — mais ma mère l’aurait fait. Heureusement pour mes vêtements, il était peu probable que cela m’arrive, étant donné que ce n’est même pas arrivé à Nick Kent, contrairement à ce qu’affirme une rumeur tenace qu’il dément dans Apathy for the Devil, arguant que « c’est insultant pour Keith qui vomit rarement, si cela s’est jamais produit ».

Le tueur à gages du NME

Encore étudiant en littérature à l’université de Londres, il commence à écrire sur la musique début 72 – alors qu’il a 20 ans – presque par hasard. D’abord pour un fanzine underground londonien nommé Frendz, dans les bureaux duquel viennent parfois squatter les membres de Hawkwind, dont Lemmy Kilmister, bien avant qu’il ne fonde Motörhead. Rapidement nommé rédacteur en chef de la section musique, Kent interviewe le MC5, Captain Beefheart, le Grateful Dead, puis Iggy Pop (période pré-« Raw Power ») avec lequel il deviendra ami. C’est suite à cette dernière interview qu’il est contacté par le New Musical Express qui, n’ayant pu obtenir un entretien avec l’Iguane, lui commande un papier. L’hebdomadaire musical est en perte de vitesse, et souhaite rajeunir son équipe en y intégrant des journalistes issus du milieu underground. Kent est recruté. Le journal lui laisse une totale liberté, à l’exception de deux règles fondamentales : « Ne jamais écrire du mal d’Elvis Presley pour la bonne raison qu’il compte parmi ses fans un bon nombre de psychopathes prêts à traquer et à réduire en pièces quiconque écornerait l’image divine. Même chose pour tout groupe managé par Don Arden : aucun commentaire déplaisant ne doit filtrer sur eux. » Sous peine de se retrouver suspendu par les pieds d’une fenêtre du troisième étage par les hommes de main de celui qu’on surnomme « l’Al Capone de la pop ». Bizarrement, il n’est pas d’emblée question de Peter Grant, l’imposant agent de Led Zeppelin peu connu pour sa tendresse envers les scribouilleurs. Le Zeppelin que Kent, à la fin de l’année 1972, suivra sur deux dates, après avoir réalisé des interviews d’Alice Cooper (« un homme charmant, très sympathique »), Lou Reed qui se montre aussi infect que le veut sa réputation, Roxy Music qui se préparent à sortir le single Virginia Plain, et Johnny Cash.

Aux WC avec Bob Marley

Suivront quatre années où le « tueur à gage du NME », comme il se surnomme non sans ironie, sera partout où il faut être, avec le gratin du rock buisness. Dans le Michigan avec Lester Bangs, qui accepte pour un temps d’être son « professeur » comme il l’a été pour le jeune Cameron Crowe (qui a plus tard relaté l’expérience dans son film Almost Famous). Dans une suite d’hôtel en train de faire la fiesta avec David et Angie Bowie. À New York, assistant à l’un des premiers concerts des New York Dolls. En tournée avec les Rolling Stones, vomissant sur le tapis de Keith Richards. En Allemagne, se faisant son premier rail d’héroïne dans le studio où Can est en train de répéter. À L.A., traînant avec un Iggy Pop devenu un loser notoire, pas loin d’entrer à l’hôpital psychiatrique (mais tout de même capable de sauver le journaliste d’une OD, avant de l’emmener à une party organisée par Cher, où sont présents Dylan, Rod Stewart et Ron Wood, dont il dira qu’il « n’est pas la fusée éclairante la plus brillante du feu d’artifice qu’est la vie »). À L.A. encore, en compagnie de Ringo Starr et Paul McCartney, voyant soudain un Keith Moon bien imbibé débarquer par la fenêtre de l’hôtel. À New York, où il voit Dee Dee Ramone faire le tapin pour payer sa dope. À Londres, où il refuse de participer à une partouze organisée par Rod Stewart. Et même aux WC avec Bob Marley et les Wailers — anecdote instructive, où l’on voit que la bande d’aimables rastas, fumant des joints dans les toilettes du studio d’enregistrement comme un groupe de collégiens, ne se montre pas spécialement accueillante avec les petits Blancs habillés en dandys venus faire un petit pipi.

Suivront quatre années où le « tueur à gage du NME », comme il se surnomme non sans ironie, sera partout où il faut être, avec le gratin du rock buisness. Dans le Michigan avec Lester Bangs, qui accepte pour un temps d’être son « professeur » comme il l’a été pour le jeune Cameron Crowe (qui a plus tard relaté l’expérience dans son film Almost Famous). Dans une suite d’hôtel en train de faire la fiesta avec David et Angie Bowie. À New York, assistant à l’un des premiers concerts des New York Dolls. En tournée avec les Rolling Stones, vomissant sur le tapis de Keith Richards. En Allemagne, se faisant son premier rail d’héroïne dans le studio où Can est en train de répéter. À L.A., traînant avec un Iggy Pop devenu un loser notoire, pas loin d’entrer à l’hôpital psychiatrique (mais tout de même capable de sauver le journaliste d’une OD, avant de l’emmener à une party organisée par Cher, où sont présents Dylan, Rod Stewart et Ron Wood, dont il dira qu’il « n’est pas la fusée éclairante la plus brillante du feu d’artifice qu’est la vie »). À L.A. encore, en compagnie de Ringo Starr et Paul McCartney, voyant soudain un Keith Moon bien imbibé débarquer par la fenêtre de l’hôtel. À New York, où il voit Dee Dee Ramone faire le tapin pour payer sa dope. À Londres, où il refuse de participer à une partouze organisée par Rod Stewart. Et même aux WC avec Bob Marley et les Wailers — anecdote instructive, où l’on voit que la bande d’aimables rastas, fumant des joints dans les toilettes du studio d’enregistrement comme un groupe de collégiens, ne se montre pas spécialement accueillante avec les petits Blancs habillés en dandys venus faire un petit pipi.

Au lit avec Sid & Nancy

L’histoire de Nick Kent est intimement liée au mouvement punk ; le gars est notamment connu de tous les lecteurs d’articles sur le punk pour s’être fait péter la gueule à coups de chaîne de vélo par Sid Vicious et Jah Wobbles lors d’un concert des Pistols au 100 Club. Mais l’histoire commence bien avant cela, dès 74, quand Kent rencontre Malcolm McLaren qui, à l’époque, tient avec Vivienne Westwood une boutique de fringues rockabilly et ne veut rien avoir à faire avec le rock des sixties. Kent lui donnera des cours de rattrapage, lui faisant connaître toute une décennie de musique. Puis le légendaire manager des Sex Pistols croise les New York Dolls et se met en tête de les faire accéder au succès en les obligeant à s’habiller en rouge et à arborer le marteau et la faucille. Comme chacun sait, les thèses marxistes n’intéressent que moyennement le groupe de Johnny Thunders, qui préfère se pencher sur l’étude des drogues dures, et le virage communiste orchestré par McLaren fera un flop retentissant. Pas découragé, le rouquin recrute quelques authentiques délinquants juvéniles, leur trouve un nom (the Sex Pistols), et entreprend de les faire jouer de la musique. Nick Kent est embauché comme guitariste du groupe, dont Steve Jones est à l’époque le chanteur — c’est Kent qui lui apprendra à jouer de la guitare et lui fera découvrir les Stooges, les véritables inventeurs du punk selon lui.

Au bout de quelques mois, McLaren décrète que Nick Kent est trop vieux et n’a pas le look qui convient, et le vire purement et simplement, sans que les autres membres du groupe n’aient leur mot à dire. S’ensuivent d’improbables auditions pour trouver un chanteur, que Nick Kent nous narre de façon désopilante. L’un des moments les plus hilarants du livre. Arrive John Lydon ; la suite appartient à l’Histoire, mais l’Histoire n’est pas toujours fidèle à la réalité. Sid Vicious et Nancy Spungen, par exemple, que Kent croise sans arrêt chez les dealers et dans les squats sordides, bien qu’il fasse son possible pour éviter ces pénibles parasites toujours prompts à faire les poches des gens durant leur sommeil pour leur piquer dope ou argent. Le couple de camés qui, pour certains, est le symbole de l’amour absolu et du romantisme trash, s’incruste même chez Kent et lui pique son lit, l’obligeant à dormir à même le sol et, comme si ça ne suffisait pas, salissent ses draps et lui piquent sa came. Le journaliste dépeint un authentique idiot et une hystérique raciste, ambitieuse et sans scrupules, qui ne s’aiment pas spécialement : junkies jusqu’à l’os, c’est les plans dope qui les réunissent, plutôt que l’amour.

La dope, justement, Kent s’y enfonce de plus en plus et, si le récit de sa déchéance rappelle inévitablement ceux de tous les junkies, il a le mérite d’éviter toute complaisance, contrairement aux Patrick Eudeline et autres anciens tox qui ne peuvent s’empêcher de glorifier ce mode de vie et de parler de la poudre comme d’une ex-amante dont ils seraient toujours amoureux.

Apathy for the Devil ne fait pas que raconter le rock, la drogue et le danger de se faire casser la figure quand on a écrit une critique qui a déplu à un manager. Le livre regorge de réflexions pertinentes sur le métier de journaliste et sur l’écriture. Kent revient notamment sur le travail qu’il a fourni pour rédiger ses articles-fleuves compilés dans L’Envers du Rock, en particulier ses longs papiers sur Syd Barrett et Brian Wilson, pour lesquels il a enquêté pendant des mois et dont la rédaction lui a coûté des dizaines de nuits. Ces deux génies des sixties qui ont sombré dans la folie, plus ou moins oubliés de leurs contemporains, peuvent être vus comme une métaphore des décadentes seventies, où des rock stars vieillissantes se mettent à sortir des albums boursouflés d’orgueil et de cocaïne, perdent toute créativité et tout sens des réalités, enfoncés qu’ils sont dans le showbiz, l’argent, la célébrité, l’alcool et les drogues dures. Certains vont lorgner vers le rock progressif, d’autres vont considérer qu’être junkie ou alcoolo est un job à plein temps et que la musique n’a qu’une importance relative ; d’autres encore (et ce n’est pas mieux) vont rencontrer Dieu et se mettre à enregistrer des albums religieux ; beaucoup d’autres trouveront la mort et la postérité. L’assassinat de John Lennon marque, pour Nick Kent, la fin d’une décennie sombre, morne, qui a parfois des airs de longue agonie. Apathy for the Devil, on vous dit.

Post-scriptum

Mais qu’est devenu Nick Kent et, surtout, quelle musique écoute-t-il en 2012 ? Lors d’une conférence-dédicace à la librairie Atout Livre dans le XIIe, qu’il donne dans un drôle de franglais traduit par sa compagne Laurence Romance (tous deux vivent à Pantin depuis la fin des années 80), il ne tarit pas d’éloges sur le dernier album de… Bob Dylan. Il dit aussi apprécier Radiohead, même leurs derniers disques, et sinon… beaucoup de jazz. Et un groupe anglais de psyché-shoegaze nommé Toy, qui a fait la première partie de the Horrors l’automne dernier (selon Rhys Webb, de the Horrors, Toy serait le « groupe le plus excitant de l’année »).

Mais qu’est devenu Nick Kent et, surtout, quelle musique écoute-t-il en 2012 ? Lors d’une conférence-dédicace à la librairie Atout Livre dans le XIIe, qu’il donne dans un drôle de franglais traduit par sa compagne Laurence Romance (tous deux vivent à Pantin depuis la fin des années 80), il ne tarit pas d’éloges sur le dernier album de… Bob Dylan. Il dit aussi apprécier Radiohead, même leurs derniers disques, et sinon… beaucoup de jazz. Et un groupe anglais de psyché-shoegaze nommé Toy, qui a fait la première partie de the Horrors l’automne dernier (selon Rhys Webb, de the Horrors, Toy serait le « groupe le plus excitant de l’année »).

Kent paraît en forme, pas aigri pour un sou, échangeant avec les libraires et le public, revenant sur les passages marquants de son livre. Il dit ne pas regretter années 70, mais avoir, en vieillissant, la nostalgie des sixties de son adolescence. Ses yeux s’illuminent lorsqu’il revient sur ce fameux concert des Stones en 64, où il est allé en coulisses discuter le bout de gras avec Brian Jones ; il se met à parler plus fort, fait de grands gestes pour ponctuer son récit.

Le grand homme est d’une gentillesse extrême, rechignant à vraiment dire du mal de quiconque, même des pires personnages qu’il a rencontré — sauf Lou Reed, qui est vraiment trop infect. Il fait l’effort de nous parler en français autant qu’il le peut, n’employant l’anglais que lorsque les mots lui manquent ; alors sa femme, tout de cuir vêtue, vient à sa rescousse, ajoutant des commentaires de son cru ou apportant des précisions. Parfois elle s’adresse à nous pour nous dire des choses comme : « oui bon là il va pas vouloir vous raconter ça, mais… » et de raconter l’anecdote en riant. Ils s’aiment, ils se connaissent par cœur et s’amusent à se houspiller, comme le vieux couple qu’ils sont. C’est beau à voir. On se sent bien avec ces deux personnes intelligentes, à l’humour décapant. Peu à peu on s’éloigne des années 70 pour parler des étranges goûts musicaux de leur fils de vingt ans, fan de Vangelis et de Slayer (ce qui finalement revient au même, non ?), guitariste dans un groupe de death metal et produisant en solo des morceaux disco. On peut donc aimer à la fois le death metal et la disco eighties — deux genres musicaux que le père Kent déteste viscéralement ; c’est peut-être leur seul point commun, et peut-être aussi la (saine) raison pour laquelle le jeune homme les affectionne tant. Plus tard, après les dédicaces, alors que la librairie se vide et que seuls restent quelques amis du couple, j’entends cette phrase lancée par Laurence Romance à propos de la musique qu’écoute son fils : « Oh, moi, du moment qu’il est pas fan de Demis Roussos… »

Nick Kent // Apathy for the Devil – les seventies, voyage au cœur des ténèbres // Rivage Rouge (traduit par Laurence Romance)

10 commentaires

Clap clap

J’ai lu ce livre, il est mignon.

Par contre c’est fou quand même le nombre de groupes de merde qu’il y a eu dans cette décennie. Surévaluée, sur-caricaturée et sur-fantasmée définitivement. Et sachez que quand j’émets un avis, j’ai très rarement tord à l’inverse des gens en général.

Sinon le passage « Et même aux WC avec Bob Marley et les Wailers — anecdote instructive, où l’on voit que la bande d’aimables rastas, fumant des joints dans les toilettes du studio d’enregistrement comme un groupe de collégiens, ne se montre pas spécialement accueillante avec les petits Blancs habillés en dandys venus faire un petit pipi. », il faut vite le soumettre à Jean François Copé, le pianiste de bar lounge à polo, il cherche justement des exemples à ses arguments récents.

Risse Pecte.

Guitou

Vangelis et Demis Roussos ont fondé un groupe qui s’appelle Aphrodite’s Child et qui est loin d’être de la merde. Quand à Slayer c’est le groupe de « rock » des années 80, c’est à dire fonctionnement encore sur le modèle du clash des générations, ce qui semble parfaitement illustré ici.

Ah, mon cher Sigismund (je peux continuer à t’appeler Sigmund? c’est plus court), je ne peux constater que l’on n’est pas à la même échelle quand on parle de distance.

Soit.

A propos de grec, vous connaissez David Feta? le Dj? non?

Bon.

Sinon, pour ce qui est du clash des générations, j’ai pas connu : quand je suis né j’avais déjà 35 ans et mes parents étaient plus jeunes que moi. Mon père, c’est mon fils en fait.

Putain, c’est sur moi qu’il aurait du enquêter Nick Kent dans les années 70.

Bigue heuppe.

Guitou

Nan en fait Guitou, je continue à t’appeler Guitou l’air de rien, c’est que ça me fait plaisir de voir que Nick Kent ne comprend pas Slayer et que c’est une sorte de vieux ringard à la Philippe Manoeuvre, mais probablement très sympa, enfin je veux dire, Manoeuvre a réussi à rendre les stones ringard, c’est génial, bravo philou, quand à toi Guitou j’ai rien compris de ton post, mais c’est probablement réciproque. Que cela ne nous empêche pas d’échanger par contre.

Ce que je veux dire Guitou, c’est que Slayer c’est pas des drogués comme ces beatles et ces stones, rien à battre de tous ces gens là, Slayer ne doit rien aux Beatles et franchement ça s’entend et ça fait plaisir, et tu sais pourquoi ? Parce que Slayer reprend l’histoire exactement là ou Berg et Webern l’avait laissé, avant l’Anschluss. Slayer c’est de la musique sérielle, les stones, c’est Sylvie Vartan.

Kent et Romance, les Brangelina du rock ahaha !

Bon ce livre est sans doute symaptoche voire plus mais bon on en a pas un peu soupé de parler de Nick Kent et des seventies ??? Vieille myth(ologi)es quand tu nous tiens…

Sylvain

http://www.parlhot.com

S’il a hébergé Vicious et Spamngeon pourquoi l’anecdote qu’il rapporte est en fait un résumé de l’interview des deux sinistres sires filmée pour le docu DOA ? A l’instar de ce passage, tout le livre est composé d’affabulations dès qu’il s’agit des stars, que Nick Kent n’a que de très loin cotoyé. Ca reste passionant, mais ce n’est pas la réalité, juste les mémoires d’un junkie qui n’a jamais réussi là ou tous ceux qu’ils défonce dans le livre sont arrivés.

Pour info, Paul Rambali a été fondateur et red -chef de The Face, pas du NMe…

that’s fact, no ali d, ponk flyod, or garage retro…