“ Tu téléphones à Trudy, elle te passe Ian Hunter, tu enregistres tout sur le magnéto de l’iPhone, tu décrypteras à la fin ”. Le rédac’ chef du présent magazine, porté par une conscience professionnelle hors norme, avait tout mis en œuvre afin que l’apprenti journaleux, fébrile à l’idée d’une conversation distinguée avec l’éminence grise de Mott The Hoople, puisse correctement faire son travail. Un phoner ça s’appelle, et c’est, à vrai dire, une manière détestable de rencontrer quelqu’un, aussi prestigieux soit-il.

Ok, ok, ça devait donc être le papelard de la semaine, du mois ; l’aboutissement de je ne sais quelle carrière, une gloire ! En 30 secondes j’avais notre homme dans mon oreille, les questions fusaient, les réponses tombaient entrecoupées de rires des deux côtés, du velours. Las… Truffe ! Haut-parleur sur off, ce qui faisait office d’enregistreur ne prit que ma voix ! Mézigue dans tous ses états, impossible de revenir lui casser les feuilles avec mes histoires de guitares et de tournées qui partent à vau l’eau. Pour le coup, j’ai dû immédiatement tout retranscrire de mémoire, sans pipeauter, parce qu’on a quand même ses principes.

Mott… On n’en parle jamais. Peu de listes de lecture y font référence, et dans les bars : nib ! Au mieux on se coltine Marc Bolan dans les grandes lignes, au pire c’est Freddo Mercunu qui vient nous braire en tutu ses envies de vélo sans selle. Il y a 25 ans, m’étais fait refiler All The Young Dudes – l’album – dans une mini convention d’un bled vosgien connu pour ses pédalos, parce que j’avais trouvé Ziggy Stardust en original UK et le dealer m’avait affublé d’une tare congénitale si je ne prenais pas le Dudes sur-le-champ. Ziggy Starbucks rapidement rangé, il fallait s’attarder sur Mott, sa pochette old chap’, cette même production qu’on retrouvait chez le transformiste Lou Reed circa 1972 (1èr morceau de l’album : Sweet Jane), époque bénie pour qui avait la chance de dévorer la presse rock de l’époque et le courage d’acheter des disques quand la menue monnaie servait à manger au moins une fois par jour. All The Young Dudes – la chanson – un hymne à l’usage d’une jeunesse fringante ayant refusé l’ennui des pachydermes progressifs. T Rex, Bowie, Roxy Music, Stones, Mott The Hoople, Faces, voire Sweet ou Slade ; rien qu’avec ceux-là en Angleterre, les journées de lycée devaient sembler moins nulles, sans aucun doute. Hormis Slade, Faces et Stones, c’était ce qu’on appelle couramment le glam rock : réminiscences rock 50’s, science-fiction et bubblegum, futile mais capital (on le sait désormais, c’était là tout le punk anglais en gestation, mais aussi Queen…). Ian Hunter, moins concerné par la féminité un poil niaise et racoleuse – malgré les sapes débiles, la guitare en forme de croix de Malte, c’est tout le paradoxe – de cette dite scène, est resté digne, le même qui aujourd’hui parle de son fameux bouquin écrit en pleine tournée américaine, après le carton de l’album cité plus haut, après la quasi débâcle d’un groupe (poussé au derche par le bon et regretté Guy Stevens) ayant déjà 4 albums – et pas des moindres – derrière lui, miraculeusement remis sur les rails en 1972 par un Bowie débordant d’énergie. D’après certains – dont Philippe Garnier mettant un point d’orgue à cette traduction qui le demandait – les disques du Mott n’ont jamais eu la production adéquate, celle qui élève un disque génial au rang de chef d’œuvre. Pas faux, Mott The Hoople ça devait, comme souvent, être cueilli sur scène, chaud devant ! Comme en témoignent les live officiels et officieux (un peu comme écouter distraitement Goats Head Soup des Stones et se goinfrer les bandes du mythique concert 73 à Bruxelles, ça en calme plus d’un).

Mott… On n’en parle jamais. Peu de listes de lecture y font référence, et dans les bars : nib ! Au mieux on se coltine Marc Bolan dans les grandes lignes, au pire c’est Freddo Mercunu qui vient nous braire en tutu ses envies de vélo sans selle. Il y a 25 ans, m’étais fait refiler All The Young Dudes – l’album – dans une mini convention d’un bled vosgien connu pour ses pédalos, parce que j’avais trouvé Ziggy Stardust en original UK et le dealer m’avait affublé d’une tare congénitale si je ne prenais pas le Dudes sur-le-champ. Ziggy Starbucks rapidement rangé, il fallait s’attarder sur Mott, sa pochette old chap’, cette même production qu’on retrouvait chez le transformiste Lou Reed circa 1972 (1èr morceau de l’album : Sweet Jane), époque bénie pour qui avait la chance de dévorer la presse rock de l’époque et le courage d’acheter des disques quand la menue monnaie servait à manger au moins une fois par jour. All The Young Dudes – la chanson – un hymne à l’usage d’une jeunesse fringante ayant refusé l’ennui des pachydermes progressifs. T Rex, Bowie, Roxy Music, Stones, Mott The Hoople, Faces, voire Sweet ou Slade ; rien qu’avec ceux-là en Angleterre, les journées de lycée devaient sembler moins nulles, sans aucun doute. Hormis Slade, Faces et Stones, c’était ce qu’on appelle couramment le glam rock : réminiscences rock 50’s, science-fiction et bubblegum, futile mais capital (on le sait désormais, c’était là tout le punk anglais en gestation, mais aussi Queen…). Ian Hunter, moins concerné par la féminité un poil niaise et racoleuse – malgré les sapes débiles, la guitare en forme de croix de Malte, c’est tout le paradoxe – de cette dite scène, est resté digne, le même qui aujourd’hui parle de son fameux bouquin écrit en pleine tournée américaine, après le carton de l’album cité plus haut, après la quasi débâcle d’un groupe (poussé au derche par le bon et regretté Guy Stevens) ayant déjà 4 albums – et pas des moindres – derrière lui, miraculeusement remis sur les rails en 1972 par un Bowie débordant d’énergie. D’après certains – dont Philippe Garnier mettant un point d’orgue à cette traduction qui le demandait – les disques du Mott n’ont jamais eu la production adéquate, celle qui élève un disque génial au rang de chef d’œuvre. Pas faux, Mott The Hoople ça devait, comme souvent, être cueilli sur scène, chaud devant ! Comme en témoignent les live officiels et officieux (un peu comme écouter distraitement Goats Head Soup des Stones et se goinfrer les bandes du mythique concert 73 à Bruxelles, ça en calme plus d’un).

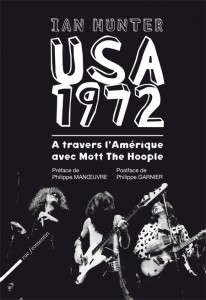

USA 1972 – à travers l’Amérique avec Mott The Hoople, fascinant carnet de bord enfin traduit en français et sorti ici aux éditions Rue Fromentin, cet indispensable vient de se poser sur les étals des libraires.

On dira bien ce qu’on veut, les mémoires de Keith Richards sont amusantes, bourrées de ces anecdotes / règlements de comptes que tout fan transi attend toute une vie en priant, mais cependant à mille lieues d’un journal assidûment tenu pendant 5 semaines, véritable témoignage d’un campement sans cesse bringuebalé de ville en ville au gré des concerts qui tombent (ou pas), le tout dans l’ancien pays merveilleux des prêteurs sur gage, ces pawnshops tant fantasmés où étaient remisés flingues, bibelots, sapes, mobilier, machins et surtout, surtout, les râpes. Guild, Gibson, Gretsch, Mosrite, Fender, Höfner, des moins connues encore, toutes obtenues à prix dérisoire via un marchandage de souk.

Ian Hunter : C’était notre truc ça, les pawnshops. Dans chaque ville où nous posions les pieds, il fallait absolument en trouver un ou plusieurs. On avait un arrangement avec Sid Bishop, le gars qui fabriquait des guitares à Londres chez Top Gear, un type bien, mais dur en affaires. Toutes celles qu’on achetait et qu’on ne voulait pas garder, on les lui refilait. Il faut voir aussi qu’à l’époque, pour un Anglais, le dollar ne coûtait pas grand chose. On recherchait surtout les vieilleries, celles qui ont un son magique, ce que je conseille toujours d’ailleurs [en 72, la concurrence japonaise s’était bien implantée en Amérique et les ré-issues des prestigieux modèles sortis des ateliers Gibson ou Fender faisant déjà office de pâles copies, il devenait indispensable pour les gens de goût d’aller fouiller dans les déchets des autres et d’en ramener la manne nécessaire pour tout amateur de ce barouf organisé – NDA]. La fameuse guitare en forme de croix ? Bah, c’était marrant, on l’avait repérée chez un prêteur à San Francisco, un mec vraiment louche qui nous l’a finalement laissée pour 80 dollars, le flight-case en prime. Bon, c’était juste pour le look, parce que sans ça franchement, elle ne sonnait pas terrible.

Gonzaï : Pourquoi avoir sorti ce journal ?

Ian Hunter : J’ai une mémoire défaillante, si je ne note rien, j’oublie au fur et à mesure. Au départ, c’était pour les fans de Mott et j’ai rencontré ce type à qui j’ai fait lire l’affaire et qui m’a simplement dit : Ok, bon pour impression.

Le bouquin sortira finalement en 1974 sous le titre Diary Of A Rock’n’Roll Star – intitulé qui ne sera pas du goût de l’intéressé -, cartonnera chez les fans jusqu’au jour où, épuisé, il en deviendra objet de fantasme. Il faut aussi parler de Trudy, sa fidèle compagne et femme de bonne trempe qui lui fera la surprise en rachetant les droits du livre, elle qui gère encore les affaires de son bonhomme, dit-on, avec toute la courtoisie et la gentillesse qui sied aux dames. Et ce n’est pas tout : l’ouvrage perdu dans les limbes ou vendu hors de prix (ce qui revient au même) trouvera de nouveau grâce aux yeux des Anglais via Q Magazine, qui non seulement le réimprime, mais le sacre “ meilleur livre musical jamais écrit ” en 1996. C’est dire s’il est important, et pas seulement pour la fine bouche, mais pour celles et ceux qui un jour ou l’autre auront le courage de sortir du garage ou de la cave de n’importe quel bled, la chemise trempée de salpêtre, et d’aller conquérir en premier lieu le village d’en face, puis le monde entier…

Si tout ce qui est décrit dans ce bouquin comme passages obligés afin de baratter un set digne de ce nom sur scène était exact en 1972, il l’est encore aujourd’hui sous ses aspects toujours plus répugnants les uns que les autres. C’est qu’il en faut des tracasseries, de la paperasse et le train bordé de nouilles pour éviter que toute une cohorte parasitaire vienne foutre en l’air un concert prévu depuis des lustres. C’est le lot commun devenu cliché absolu, raconté par un Hunter bien formé, pas innocent : les attentes interminables (toujours), les ingénieurs du son incapables (9 fois sur 10) quand on n’a pas le sien attitré, les organisateurs pinaillant sur le moindre détail, ces autres groupes à l’affiche qui te toisent et exigent tout ce que leurs egos flatulents leur dictent (c’est peut-être là où les manières diffèrent : aujourd’hui ces conflits se règleraient plus mollement qu’en ces temps anciens de baronnie rock’n’roll, où le seul fait d’appartenir à un groupe électrique rendait légitimes les peignées en tout genre), sans parler du public venu vibrer en masse sur John McLaughlin ou je ne sais quel autre fléau, tandis qu’il déverse sa morgue, une chape de sifflements ou des œufs, sur tout groupe ayant le malheur de passer avant. Enfin pour les cosaques, il leur faudra se les geler par –10° en pleine cambrousse pendant une durée indéterminée avant de subir la tronche de raie du commis d’office d’un hôtel minable qui, soucieux de son voisinage, n’approuve pas tellement le fait de laisser une bande de salopards alcoolisés saccager sa cambuse en pleine nuit.

Passés également en revue : les groupes-stars du moment, ou ceux en devenir.

Passés également en revue : les groupes-stars du moment, ou ceux en devenir.

A commencer par Roxy Music, dont Hunter dira qu’ils étaient “ mes favoris en 72, impeccables, Roxy Music a eu le succès qu’il méritait, même si ça n’a pas été facile pour eux aux States ” ; Keith Moon, qui embarque Hunter dans une virée en voiture qui les conduira tout droit dans la cave de Frank Zappa ; et Bowie évidemment, qui lui passe une version démo de Drive-in Saturday avant de l’affranchir sur Aladdin Sane, l’album sur lequel il est en train de travailler. Mais le meilleur est quand il se met à écrire ce qui me semble être une parfaite définition du Bowie 70’s “ Ses yeux regardent vers l’avenir, à six mois d’ici. Il résiste bien à la pression. En tout cas, pas de traces de fissures et il faut entendre l’enthousiasme avec lequel il parle. Confiance en soi absolue ”.

On ne sait pas vraiment si cette vision perdure encore, mais en écoutant parler Hunter au téléphone, on capte immédiatement cette faculté qu’il a d’observer avec attention ce qui l’entoure. Ce type a 71 ans passés, a connu la gloire et les titres, continuant sans cesse à sortir des disques, à les jouer sur scène, sa Gibson Junior en bonne place et “ non, je ne travaille pas autrement. Je fais ce que j’ai toujours fait, écrire des chansons, prendre le piano, la guitare et chanter un bon texte ”. On lui demande si les nouveautés l’intéressent : “ Bof, pas vraiment. Les radios sont malades, chiantes, rien repéré de dément. Ah si, Foo Fighters, ça c’est un bon groupe ; bon, je continue néanmoins à écouter ce j’ai toujours aimé : le rock fifties, Dylan, Little Richard… Un type que j’appréciais quand on venait en France c’était Johnny Hallyday, il a eu le courage de chanter le rock en français, c’est lui le plus grand non ? (sans vouloir tirer sur pareille ambulance, on lui fait poliment remarquer que ce n’est pas forcément l’avis de tout le monde) Et vous aviez Cantona ! Fantastique joueur de Manchester certes, mais super acteur aussi. J’aime ces gens-là, ces Dudes, c’est ça le vrai pied ”.

USA 1972 – à travers l’Amérique avec Mott The Hoople, éditions Rue Fromentin, 2011. Préface de Philippe Manœuvre et postface de Philippe Garnier.

6 commentaires

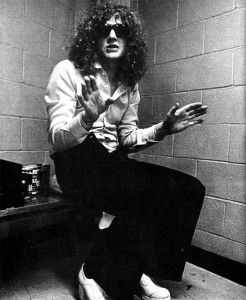

merde, c’est qui sur la photo?

Ah si, Foo Fighters, ça c’est un bon groupe

-> Ha tiens ça y est, j’ai vomi.

ouais moi aussi david la chaussure ne vaut que derrière des futs de batterie

note HP que ce cher sam à émis des doutes suite à ce propos, en fait c,est pour ça que je n’ai pas relevé …

A quand le duo Hunter polnareff, je veux dire il y a un créneau pour les serpillères dans les maisons de retraite.

Sinon sans déconner je n’ai jamais été un acharné de Mott mais le mec est droit dans ses bottes de sept lieues

Super papier, super groupe, belle synthèse des enjeux et déboires de l’époque dans ce petit monde. Sinon pour les Foo, le dernier album est pas trop trop mal (je me trouve des excuses pour aller à Rock en Seine car je serai bien sûr à Paris à ce moment-là ne sachant pas trop quoi foutre).

Jamais aimé les Foo Fighters… Quelqu’un de bien avait pourtant voulu que j’en sois, et à part saoul comme un cochon sur moins de 3 titres – dont des tubes – on s’ennuyait bêtement.

Charles : on ne parlait pas de ça, c’était celui que les grands couillons montrent encore sous l’appellation du « King français » qui causait problème : Johnny Pâté et ses tire-bouchons de rechange. Jamais compris non plus…