Quatre ans après The Irishman, Martin Scorsese revient avec une autre fresque explorant la face sombre de l’Histoire américaine. Adieu ses gangsters habituels et bienvenues aux plaines du comté d’Osage des années 20. C’est au nord-est de l’Oklahoma que le cinéaste légendaire a posé ses caméras et nous invite à cette autopsie des origines du capitalisme U.S. Mais que vaut donc cette nouvelle toile du maître à 200 millions de dollars produite par Apple ?

Pas besoin de présenter Martin Scorsese. Sa filmographie parle pour lui. Et puis si vous n’avez pas encore vu Mean Streets ou The King of Comedy, n’est-ce pas là une bénédiction ? Quelle chance avez-vous ! Courez les voir et ensuite revenez lire ce papier. Ses oeuvres ne sont pas compliquées à trouver à la médiathèque du coin. Pas un artiste de niche. Loin de là ! Ni plus ni moins que l’un des réalisateurs les plus influents « encore en activité ». Les guillemets sont de mise lorsqu’on sait que Peter Watkins coule des jours heureux, pépère à Felletin dans la Creuse (coucou à lui).

Peu d’artistes possèdent le statut cumulé à l’énergie de Scorsese. En novembre prochain, il soufflera ses 81 printemps et ne montre pourtant aucun signe de ralentissement dans son bureau de Midtown au coeur de Manhattan. GQ le décrit même au montage d’un documentaire sur le duo Emeric Pressburger et Michael Powell avec l’aide de sa fidèle monteuse, la géniale Thelma Schoonmaker. Même si ce descriptif parait fidèle à son caractère truculent, le portrait fleuve du journal n’en demeure pas moins émaillé d’aveux à se rouler par terre de tristesse, la mélancolie à la gorge. Lorsqu’il évoque son âge et le temps qui passe :

« J’ai vu une vieille amie il y a quelques semaines ; mon Dieu, nous nous connaissions depuis 1970. Je ne l’avais pas vue depuis des années. Mais au moment de se quitter, nous nous sommes embrassés et nous nous sommes serrés l’un contre l’autre pendant environ 10 minutes, sans savoir si nous nous reverrions. Je n’en dirai pas plus… »

Quelques paragraphes après, il continue :

« Je regarde autour de moi, je dois comprendre où tout va (ses objets, ndlr). (…) Je dois tout abandonner. J’étais un grand collectionneur, un grand gourmand obsessionnel du cinéma et des livres. Et maintenant, ils doivent tous partir. (…) Une fois que tu sais qu’il faut lâcher prise et que tu vas mourir, tout change. »

Comme si le coeur des cinéphiles n’était pas déjà assez serré, le voilà qui annonce n’avoir qu’un ou deux projets avant le trépas. Un signal de plus de l’enterrement à films ouverts du Nouvel Hollywood. Inévitable à l’image de la douloureuse mort de William Friedkin l’été dernier. Ne chargeons pas la barque : les derniers dinosaures se portent bien. Peut-être mieux que les jeunes. Steven Spielberg touche la grâce un film sur deux et Francis Ford Coppola a réussi son pari : autoproduire son projet passion, Megalopolis (grand fou, va ! On t’attend). Si Brian de Palma et George Lucas jouissent d’une retraite méritée (c’est faux dans le cas de De Palma mais par respect pour lui, on ne citera pas Domino), Scorsese nous gratifie encore de grands films. Et ce, sous tous leurs aspects.

« Pouvez-vous trouver les loups dans cette image ? »

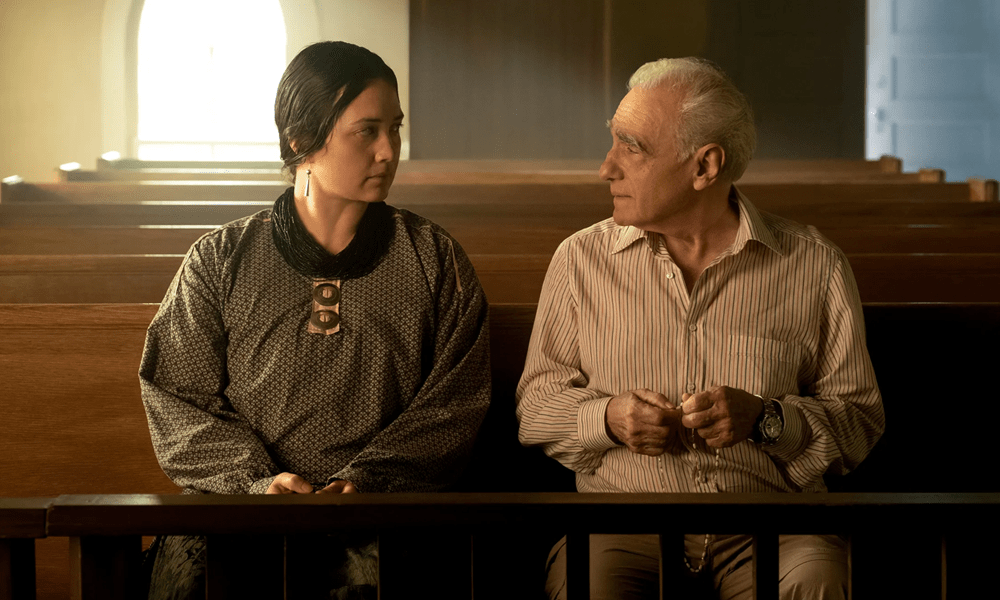

Killers of the Flower Moon se déroule au début du XXème siècle dans le territoire Osage aux Etats-Unis. À cause d’une blessure de guerre, Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), un vétéran, s’installe dans la région et reconnecte avec son oncle, le très puissant William Hale (Robert De Niro). Fermier local influent, il est surnommé le « King » et possède le respect de ses concitoyens. Le patelin jouit d’une prospérité éclair grâce aux puits de pétrole exploités ça et là. Ces derniers sont détenus par une poignée de familles indiennes dont les femmes se marient à des hommes blancs. William invite donc Ernest à un complot macabre. Celui de marier Mollie (Lily Gladstone), une des héritières afin de détourner l’argent et obtenir les droits de ses terres. Ainsi commence un jeu de massacre où une série de morts suspecte frappe la ville. À tel point que le fraîchement bâti FBI de J. Edgar Hoover envoie l’un de ses agents (Jesse Plemons) pour enquêter.

Qu’il est plaisant de sortir de New-York, un peu. Non pas qu’on s’en lassait mais le réalisateur trouve en Oklahoma un nouveau paysage, une nouvelle culture et avec, un nouveau souffle. The Irishman signait bien ses adieux au genre qui l’a fait connaître, tout en ouvrant des portes qu’il n’avait jamais exploré si froidement : la vieillesse, la mort des idoles et l’abandon. Couplée à ça, une collaboration inédite avec Al Pacino. Note aux happy few : encore jeune réalisateur, Scorsese, jugé trop lent, s’était fait viré du tournage de The Honeymoon Killers en 1970. Adaptée aussi de faits réels, la série B montrait la quête meurtrière d’escrocs à la petite semaine. Killers of the Flower Moon répare une injustice fondatrice de sa vie d’artiste à une échelle épique avec tout le temps et les moyens du monde. Telle une boucle entre le début et la fin de sa carrière, Scorsese réunit ici ses deux alter ego. Symbolique assumée, DiCaprio et De Niro se toisent en chiens de faïence le métrage durant. Deux monstres de la Méthode, deux Amériques blanches, une prolétaire, l’autre bourgeoise, deux vautours sentant le vent tourner. Ernest : penaud, la mâchoire serrée, le regard perdu. William : calculateur, pupille perçante, sourire cynique.

Vénéneux mais bardé de nuances, De Niro signe avec Hale l’une de ses plus grandes performances. Incroyable lorsqu’on pense à son CV. Le diable caucasien orchestrant l’annihilation pour le profit. La Bible d’une main, le poison dans l’autre. Une dualité fascinante que Scorsese comprend parfaitement. « C’est très complexe, » dit-il dans le dossier de presse. « Il est une sorte de prophète. Il sait quand leur heure est venue (les indiens, ndlr). Je vais les aider, dit-il. Je vais faciliter leur mise au tombeau. Je vais rendre tout ça plus aisé. Les civilisations naissent et disparaissent. Mais ce qui compte ici, c’est qu’il les aimait vraiment. »

Un mal qui se pense nécessaire, agissant pour le bien commun : la personnification du capitalisme inéluctable. Car c’est aussi son centre. Lui conférant une aura éternelle, William est le symbole des maux passés et des prochains. Ceux du général Custer massacrant les indiens ou du juge Holden de Méridien de sang et aussi ceux de Trump et de ses sbires. Amusant lorsqu’on ressent la haine pure de De Niro pour l’ex-président à la conférence de presse à Cannes. « C’est la banalité du mal, » disait-il. « La chose à laquelle nous devons faire attention. On le voit aujourd’hui bien sûr. Vous savez tous de qui je parle mais je ne dirai pas son nom parce que ce gars est stupide. »

« Pépiements d’oiseau »

Avec Killers of the Flower Moon, une trilogie à rebours sur la face sombre de l’Histoire américaine se ferme. Entamée dans Le Loup de Wall-Street, elle y peignait le consumérisme effréné et la perversion banalisée de notre société actuelle. Dans le second opus, The Irishman remontait aux sources de cette perdition sur un plan mythologique : qui nous a vendu en premier ? Pour à présent s’arrêter sur ses boutiquiers originels, pillant et tuant les natifs aux noms d’idéaux fantasques. Cachant leur racisme derrière une bonne conscience de façade.

En cela, Ernest formule le benêt originel, le patient zéro, la couverture de variole en chair et en os. Pauv’ gars partagé entre l’amour sincère à sa femme et sa loyauté à son oncle. De son côté, DiCaprio fournit son meilleur rôle. La cinquantaine approchante, au revoir le charme de jeune premier. La star en profite et maltraite son image. Décati, les dents jaunes, souvent en retard sur l’intrigue, spectateur des évènements, simple rouage d’une mécanique qui le dépasse. Pendant les deux tiers du film, son compas moral et idéologique ne va pas très loin. Ne questionnant les agissements de William qu’une fois au pied du mur, ses enfants directement visés et encerclé par les fédéraux. Jusqu’à accoucher, à n’en pas douter, du personnage le plus minable du répertoire de l’acteur. Et de loin.

C’est à DiCaprio que l’on doit ce recentrage de l’intrigue sur le couple qu’il forme avec Mollie. « Où est le coeur de cette histoire ? » disait-il à Eric Roth et Scorsese en pré-production. Le protagoniste du roman original de David Grann était l’enquêteur Tom White et le scénario commençait à son arrivée. « Ce n’est pas un whodunit mais un who-didn’t-do-it, » analysait Marty. Un lourd travail de réécriture démarra alors à partir de cette réflexion et mit en lumière la relation entre Ernest et Mollie. Révélation du casting emprunte d’une colère sourde, Lily Gladstone (déjà aperçue dans Certain Women) représente la trahison à l’encontre des indiens d’Osage. Diabétique, Mollie subit des piqures de la part d’Ernest censées la soigner et qui aggravent son état. Jamais la dramaturgie n’indique si le mari sait qu’il l’empoisonne au compte-goutte ou le dosage exact des injections. Ambivalence clé de ce couple surmontant les fossés culturels et les épreuves de ce génocide larvé. Jusqu’au point de rupture.

« Prendre des risques à mon âge ? Que puis-je faire d’autre ? »

« Dois-je prouver que je peux faire un très beau mouvement de caméra ? Comme dans Les Affranchis ? Eh bien, je l’ai déjà fait. Le refaire ? Hum, non. Cela ne paie pas. » Dans cette citation renferme le secret de la longévité de Scorsese. Celle d’un esthète curieux qui n’a pas peur d’être bousculé dans ces certitudes et en retour, de perturber la moralité du spectateur. Pour cette raison, au moment de réaliser Les Infiltrés, il n’avait pas l’intention de décalquer Casino. Répétition, non. Variation, oui. Explorer un thème sous de nouveaux angles pertinents et ce, malgré les multiples influences qu’il a engendré au fil des décennies, tel était le défi de Scorsese au XXIème siècle.

L’ambition de Killers of the Flower Moon réside dans sa thématique anthropologique. Un anti-western prenant le contre-pied du white savior movie et qui décortique ses racines malades. Le directeur de la photographie, Rodrigo Prieto, nous gratifie de temps à autre de travellings parfaitement chorégraphiés. Comprenant souvent quinze actions à la minute ainsi qu’un ballet de figurants déchainés. Ce que l’on retient pourtant à la sortie, c’est le charnier, l’enchainement suffocant des morts indiennes. Jeunes, vieux, adultes, enfants. D’une balle ou d’une maladie. La virtuosité étouffée laissant la part belles à ces gros plans sur Mollie, sa mère et ses soeurs. L’innocence perdue et le monde marchandé. La tragédie de la Terre promise qu’était l’Amérique transformée en dépotoir. Vision sombre appuyée par l’ouverture et la fermeture du long-métrage.

À la place d’un carton classique résumant la fin de vie des protagonistes, nous avons une pièce radiophonique d’époque avec bruitages, micros et comédiens sur scène. Ernest ? Mollie ? William ? Tous morts, tristes, séparés et brisés à différentes échelles. Nous ne les voyons pas ; nous les entendons seulement. Une prise de recul méta vertigineuse par rapport au récit, le rendant condensable à une chronique fait-divers de tabloïd. En introduction, des enfants de la réserve indienne se massaient autour d’un édifice en pleine verdure. Des plans serrés sur leurs yeux passaient à travers la paille des murs. À l’intérieur, un ensemble de représentants de la tribu Osage effectuait un rite sacré. Note d’intention affichée : un panégyrique de la fable et son cérémonial.

De là, un parallèle peut être directement établi entre la cérémonie indienne et celle du cinéma. Les deux demandent à un groupe de personnes de se réunir en un lieu clos dans le noir pour une expérience spirituelle. Les deux sont des pratiques menacées par la « modernité » qui divise et éloigne autrui. Ça ne veut pas dire que Scorsese les place sur un même pied d’égalité mais qu’il comprend la lutte de ce peuple et l’importance de leurs traditions. « Le monde change. C’est comme ça. » Ce fatalisme cynique, Scorsese le diabolise, l’a en horreur, terreau des pires dérives. Ce qui nous a séparé et le perpétue. Au-delà du brio coutumier de son auteur, Killers of the Flower Moon offre une méditation sur nos ponts brisés. Libre à nous de ne pas en détruire d’autres.

Killers of the Flower Moon, sortie en salles le 18 octobre.