C’est l’histoire d’un groupe qualifié de « premier groupe de heavy metal au monde », et qui pendant 50 ans tenta de faire résonner les amplis avant de lentement tomber dans l’oubli, écrasé par le fardeau métallique poussé par Led Zeppelin. Voici la story de Blue Cheer en 76 000 signes, la taille d’un livre, mais le minimum pour l’un des groupes de rock américains les plus influents de la fin des années 60.

La colère est mauvaise conseillère, mais elle est le moteur viscéral du rock’n’roll. A la fin des années soixante, le ton monte. Le rock de la British Invasion se mût lentement en une assourdissante émulation du blues. Cream, Jimi Hendrix Experience, puis Jeff Beck Group et Led Zeppelin deviennent les pionniers de ce que l’on appellera le hard-rock. L’Amérique, une fois encore, est coiffée au poteau. Elle qui inventa le rock’n’roll voit les groupes anglais aborder ses rivages avec une nouvelle émulation de sa propre musique, mais elle voit aussi la Perfide Albion en offrir une nouvelle émulation encore plus agressive.

Pourtant, de la colère, il n’en manque pas chez les jeunes Américains. De la côte Ouest est parti un mouvement anti-guerre du Vietnam que l’on qualifiera de beatnik, puis de hippie dès 1966. Spécifiquement sur San Francisco, une nouvelle scène musicale se développe. Ils s’appellent Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service…. Ils sont rejoints par des groupes de Los Angeles, comme les Doors, puis de tout le pays : Janis Joplin, The Amboy Dukes…. Ca plane, ça jamme sur des bases de blues noir américain, et la musique se déforme sous les effets de la prise de LSD. Bien que des revendications politiques fassent partie du mouvement hippie, il se veut pacifique, plein de bonnes vibrations. C’est le San Francisco Sound.

Pourtant, cette jolie partition s’enraye avec la formation d’un groupe nommé Blue Cheer. Fondé par le bassiste-chanteur Dickie Peterson à San Francisco, il devient rapidement un trio au cours de l’année 1967. Si leur nom provient de l’expérience du LSD, leur musique devient vite une sorte de mauvais trip. Les Blue Cheer ne sont pas des commodes. Leur trip à eux, c’est de jouer fort, très fort, une mixture de blues sursaturé et défoncée à coups de triques. On les qualifiera bien plus tard de premier groupe de heavy metal, parce qu’il semble que leur violence sonore aurait quelque chose à voir avec une certaine forme d’extrémisme du rock à venir.

Ils sont surtout un groupe sans complexe. Plutôt bons musiciens, ils ne sont pas des virtuoses individuels. Ils sont une unité sonore, une déflagration, un terrifiant fracas qui va asseoir toute la scène de San Francisco. Jim Morrison et Janis Joplin sont parmi leurs fans, tout comme les Hell’s Angels. Cette association de puissance, de jeu frustre, d’efficacité, et de mépris affiché pour le reste du monde va ouvrir la voie à un rock encore plus radical. La scène de Detroit, MC5 et Stooges en tête, leur doit beaucoup. Et puis il y aura le doom et le stoner qui aduleront ce mélange de férocité et de lysergie sonore. Bobby Liebling de Pentagram est un fan absolu.

Ils sont surtout un groupe sans complexe. Plutôt bons musiciens, ils ne sont pas des virtuoses individuels. Ils sont une unité sonore, une déflagration, un terrifiant fracas qui va asseoir toute la scène de San Francisco. Jim Morrison et Janis Joplin sont parmi leurs fans, tout comme les Hell’s Angels. Cette association de puissance, de jeu frustre, d’efficacité, et de mépris affiché pour le reste du monde va ouvrir la voie à un rock encore plus radical. La scène de Detroit, MC5 et Stooges en tête, leur doit beaucoup. Et puis il y aura le doom et le stoner qui aduleront ce mélange de férocité et de lysergie sonore. Bobby Liebling de Pentagram est un fan absolu.

L’histoire de Blue Cheer ne sera pourtant pas rose, mais elle va de pair avec une musique qui ne l’est pas non plus. C’est le parcours chaotique d’un groupe mené par Dickie Peterson. Blue Cheer va disparaître, puis renaître de ses cendres, toujours plus intransigeant, toujours sans concession. C’est une merveilleuse histoire, ma foi, avec des disques superbes, cultes, oubliés, mal compris, mais toujours passionnants. Finalement, l’aventure Blue Cheer aura duré plus qu’un trip de LSD, elle se poursuivra de 1967 jusqu’à la mort de Dickie Peterson en 2009, tonitruant pirate électrique. Mais le coeur de cette histoire, ce sont les années séminales 1967-1969 durant lesquelles le trio est au coeur du réacteur du rock électrique.

San Francisco

Richard Allan Peterson, surnommé Dickie, est né le 12 septembre 1946 à Grand Folks dans le Dakota du Nord, loin du soleil californien. Le Dakota du Nord se situe à la frontière avec le Canada. Au sud et à l’ouest se situent plusieurs réserves indiennes : Grand Peck, Standing Rock et Cheyenne River. Il commence la musique vers l’âge de treize ans, en pratiquant d’abord la batterie. La famille Peterson est musicienne : un père qui joue du trombone, une mère pianiste, et un frère, Jerre, qui se met d’abord à la flûte avant de pratiquer également la guitare. Dickie citera souvent Otis Redding comme une de ses grandes influences musicales, mais aussi son frère Jerre.

Il grandit dans le quartier de East Grand Folks, situé dans le Minnesota. La ville de Grand Folks est situé sur la frontière entre les états du Minnesota et du Dakota du Nord. Sa vie prend un tournant tragique lorsque ses parents disparaissent alors que Dickie n’est qu’un adolescent. Il sera élevé par son oncle et sa tante dans une ferme du nord de la ville de Grand Folks. Dickie sait rapidement que l’école n’est pas pour lui, et que la musique sera sa vie. Ce coup du sort ne le retient plus ni dans cet état, ni dans la poursuite de sa destinée.

Lui et son frère Jerre partent vers le soleil de la Californie. Ils s’établissent au 369 Haight Street à San Francisco, en plein quartier de Haight Ashbury. Nous sommes en 1966, et les frères Peterson sont au coeur du lieu où se développent la scène musicale américaine hippie : Quicksilver Messenger Service, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Country Joe And The Fish….Cette atmosphère créative encourage les deux frères à rejoindre un groupe.

Dickie devient le bassiste de Andrew Staple and The Oxford Circle, une formation basée dans la ville universitaire de Davis, à quelques encablures de San Francisco. C’est dans cette formation que Dickie fait la connaissance du batteur Paul Whaley et du guitariste Lee Yoder. En octobre 1966, le jeune homme se sent l’âme d’un leader, et décide de monter son propre groupe. Pour cela, il recrute Eric Albronda à la batterie et Leigh Stephens à la guitariste. Albronda est un fan de musique local, et avec son ami Jerry Russell, ils décident de financer le projet de groupe de Peterson. Jerre Peterson devient le second guitariste, Vale Hamanaka est intégré comme organiste, et Jere Whiting comme chanteur et harmoniciste. Albronda devient le manager, et sera également le producteur/co-producteur de cinq albums de Blue Cheer. Le quintet prend par ailleurs son nom mythique en référence à une marque de lessive américaine, mais c’est aussi le surnom d’un type de tablette de LSD, drogue circulant intensément à San Francisco à l’heure hippie.

Rapidement, le groupe évolue. Dès novembre 1966, Albronda est remplacé à la batterie par Ted White, lui-même remplacé par Alowicous Merriweather. En mars 1967, Paul Whaley devient le batteur du groupe. Du 11 au 13 juillet 1967, Blue Cheer jouent sur la scène du club The Matrix à San Francisco. Peterson, Stephens et Whaley décident de virer Whiting et Hamanaka, car ils les accusent de faire semblant de jouer sur scène. Jerre Peterson refuse de rester si Whiting et Hamanaka partent, il quittera donc Blue Cheer qui devient un trio. Une légende persistante circulera selon laquelle Blue Cheer serait devenu un trio après la prestation du Jimi Hendrix Experience au Festival de Monterey durant l’été 1967. Il n’en sera finalement rien, il sera le résultat d’un simple jeu de chaises musicales.

Une rencontre est alors déterminante pour la suite. Dickie Peterson se lie d’amitié avec un ancien Hell’s Angels : Allen « Gut » Turk. L’homme est une sorte de légende locale, on retrouve même son nom cité dans le livre légendaire Sur La Route de Jack Kerouac, ou le Electric Cool Aid Acid Test de Tom Wolfe. En tant que motard, il est admiré pour ses motos qu’il réalise entièrement lui-même. Puis, en grand passionné de musique, il abandonne le monde de la moto pour devenir dessinateur. Il devient tatoueur, et crée des affiches pour les concerts des groupes locaux. Gut connaît tout le monde, et adore les groupes sans concession. Il se prend d’affection pour Blue Cheer et leur blues sauvage, ainsi que pour la personnalité bien trempée de Dickie Peterson.

« Nous n’étions pas des hippies, nous les détestions » (Dickie Peterson)

Concernant cette époque, Leigh Stephens évoquent deux anecdotes de 1967 : « Un jour, Blue Cheer a décidé de déménager dans le comté de Marin en Californie. Nous avons loué une maison à Novato. À cette époque, Novato était semi-rural. Nous habitions au bout d’une longue allée de gravier et étions assez isolés. Nous pouvions répéter là et ne déranger personne. C’était dans cette même maison que Janis Joplin et notre batteur ont mis un scorpion sur mon lavabo à côté de ma brosse à dents… Eh bien, nous étions là depuis plusieurs mois, un bus multicolore est venu se poser devant notre maison. Les Merry Pranksters venaient d’arriver … pour un mois ou deux. Ca a été le bordel, je suis retourné en ville. » Les Merry Pranksters étaient un groupe semi-nomade gravitant autour de l’écrivain Ken Kesey, et qui étaient d’ardents promoteurs du LSD et de la marijuana. Neal Cassidy, compagnon de route de Jack Kerouac, fera aussi partie des Merry Pranksters.

Leigh poursuit : « Blue Cheer répétait dans un head shop (nda : boutique spécialisée dans les produits relatifs à la consommation de marijuana) dans le quartier de Mission dirigé par Gut Turk, qui, en plus d’être notre manager, était aussi un ancien Hell’s Angel. Ken Kesey et un Hell’s Angel du nom de Chocolate George étaient deux habitués de nos répétitions. Kesey jouait de la flûte et George buvait de grandes quantités de lait au chocolat. Chocolate George est décédé peu de temps plus tard et il y a eu un cortège funéraire au Golden Gate Park. Tout le monde y est allé. A cette époque, et peut-être même aujourd’hui, le salut entre Hell’s Angels n’était pas une poignée de main discrète, c’était un baiser à pleine bouche, genre French Kiss. Après avoir reçu plusieurs d’entre eux à la suite, Gut se tourna vers nous et dit: « C’est pour ça que j’ai quitté les Hell’s Angels ». Histoire vraie. »

Gut trouve des concerts pour Blue Cheer et dessine le logo du groupe que l’on retrouvera notamment sur la pochette du premier album. Le trio se retrouve à l’affiche des plus belles salles de la Côte Ouest, dont le fameux Fillmore West, le Winterland ou l’Avalon Ballroom. Il joue aux côtés des meilleurs groupes du pays : Captain Beefheart, Jefferson Airplane, Lee Michaels, Buddy Guy, Country Joe And The Fish… Le trio affine sa musique, qui devient de plus en plus lourde et agressive, loin des canons psychédéliques des autres groupes du secteur. Janis Joplin et Jim Morrison des Doors les adorent, ainsi que les Hell’s Angels de la baie. En 1999, Dickie Peterson l’avouera : « nous n’étions pas des hippies, nous les détestions. Nous n’étions pas dans le trip paix et amour, les fleurs, tout ça…. S’il y avait de la castagne, on était là. ».

Gut trouve des concerts pour Blue Cheer et dessine le logo du groupe que l’on retrouvera notamment sur la pochette du premier album. Le trio se retrouve à l’affiche des plus belles salles de la Côte Ouest, dont le fameux Fillmore West, le Winterland ou l’Avalon Ballroom. Il joue aux côtés des meilleurs groupes du pays : Captain Beefheart, Jefferson Airplane, Lee Michaels, Buddy Guy, Country Joe And The Fish… Le trio affine sa musique, qui devient de plus en plus lourde et agressive, loin des canons psychédéliques des autres groupes du secteur. Janis Joplin et Jim Morrison des Doors les adorent, ainsi que les Hell’s Angels de la baie. En 1999, Dickie Peterson l’avouera : « nous n’étions pas des hippies, nous les détestions. Nous n’étions pas dans le trip paix et amour, les fleurs, tout ça…. S’il y avait de la castagne, on était là. ».

Leur réputation grandissante leur permet de passer sur la radio KSAN, dont l’émission est présenté par le DJ Abe « Voco » Kesh. Véritable légende de la Bay Area, il a fait découvrir le blues à de nombreux jeunes musiciens en herbe grâce à ses émissions. Pour Kesh, Blue Cheer est une véritable excroissance sans concession du blues américain, bien plus que Cream et Jimi Hendrix, qui ne sont pour lui que des ersatz bavards. Nancy, la compagne de Gut, finance le premier enregistrement studio de Blue Cheer. Abe « Voco » Kesh privatise un studio de la radio KSAN, qui dispose d’un vrai studio capable d’enregistrer un groupe en direct. La radio deviendra par la suite une institution, un passage obligatoire pour tous les groupes en tournée aux Etats-Unis : Fleetwood Mac, Montrose, Doobie Brothers… Kesh capte trois morceaux du groupe : un long blues-rock halluciné, une composition originale du nom de Doctor Please, Second Time Around, et une reprise brutale d’un morceau d’Eddie Cochran : Summertime Blues. Cette bande va permettre à Blue Cheer de démarcher les maisons de disques. Gut s’en charge, et obtient dès la fin de l’année un contrat avec le label Philips. Bien que talentueux, Blue Cheer n’a pas de mal à trouver un contrat discographique. Les maisons de disques flairent l’énorme potentiel financier de cette scène psychédélique, et signent tous les groupes susceptibles de venir de San Francisco. Dès la fin de l’année, Blue Cheer est en studio pour enregistrer son premier album.

Vincebus Eruptum

Au milieu des années soixante, le rock n’est plus américain. En 1965, c’est la British Invasion. Les Etats-Unis voient revenir leur musique d’adolescents crée dans les années cinquante grâce à de jeunes gens admirant Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Bo Diddley, Eddie Cochran, Gene Vincent, Buddy Holly…. Les gamins sont ravis, les adultes un peu moins. Il faut dire qu’ils ont tout fait pour que cette musique subversive pour la jeunesse disparaisse. Les musiciens noirs sont littéralement brisés par les lois raciales. Chuck Berry fait un séjour en prison pour possession d’arme. Jerry Lee Lewis finit en disgrâce en épousant sa cousine de treize ans. Et ne parlons pas du fantasque Little Richard : noir, homosexuel…. Il trouvera refuge, notamment pour sa vie, dans la religion. Elvis Presley devient l’ombre de lui-même après son service militaire en Allemagne. Eddie Cochran meurt dans un accident de voiture en 1960. Gene Vincent, qui se trouve dans le même véhicule et qui a déjà perdu l’usage d’une partie de sa jambe après un accident de moto, se retrouve lourdement mutilé et totalement dévasté mentalement. Il terminera sa vie noyé dans l’alcool et la dépression. Buddy Holly et Ritchie Valens, quant à eux, s’écrasent en avion en 1957. Et voilà ce foutu rock’n’roll revenir de Grande-Bretagne. Des groupes comme les Rolling Stones vont carrément puiser leur musique dans le blues noir américain, citant John Lee Hooker, Howlin’ Wolf, Muddy Waters… toute cette clique de nègres que l’Amérique blanche et bien pensante a tout fait pour réduire au silence.

Les Etats-Unis voient donc arriver les Beatles, les Kinks, les Rolling Stones, les Yardbirds. On se gausse de leurs cheveux trop longs, de leur naïveté. Mais ils ouvrent la voie à une nouvelle génération de musiciens américains, que l’on appellera le Garage-Rock. Ces gosses, fans de groupes anglais, les restituent avec précarité mais avec passion. Ils imprègnent leur musique de colère née de la Guerre du Vietnam et de l’anxiété de la Guerre Froide. Parmi ces groupes de Garage, on distingue quelques furieux précurseurs : les Amboy Dukes avec Ted Nugent à la guitare, les Vagrants avec Leslie West, futur Mountain, Nazz avec Todd Rundgren, ou encore MC5 de Detroit, dès 1966. Le rock américain livre une version précaire, maladroite mais gorgée de fureur et d’énergie du rock anglais.

En 1967, ce dernier mute encore vers le blues, et vers la virtuosité. Cream et Jimi Hendrix se livrent combats d’improvisations scéniques. Jeff Beck quitte les Yardbirds pour fonder son Jeff Beck Group avec Rod Stewart au chant et Ron Wood à la basse. Jimmy Page prend la guitare au sein des Yardbirds en 1966, et après s’être débarrassé de Beck, en devient le guitariste-leader unique dès 1967. Les Who sont en peine dès 1967. Pete Townshend prend l’arrivée d’Hendrix comme une gifle, bien plus que Clapton ou Beck. Il va prendre quelques cours d’improvisation électrique avec son ami Eric Clapton, et les Who vont se diriger vers le rock électrique sans concession, proto-hard. Dans cette fournaise, n’oublions pas la scène blues : Fleetwood Mac, Savoy Brown, Chicken Shack…. Tous jouent le blues comme des forcenés, et sur certaines terres, commencent à ouvrir des brèches. Chicken Shack était de Birmingham, et descendit vers Londres. Status Quo cherchait sa voie en 1969 après deux ans de psychédélie. Un groupe nommé Earth se passionna pour le Blues lourd, surtout depuis que son guitariste perdit deux phalanges sous une presse hydraulique. Il s’appelait Tony Iommi.

On peut tracer un parallèle entre Black Sabbath et Blue Cheer. Dans les deux cas, on est face à deux groupes dont les musiciens ne sont pas des virtuoses, mais sont imprégnés de passion et de colère. On peut ricaner des riffs simplistes, des chorus laborieux, mais quand on est un gamin de quatorze ans, on cherche l’agressivité, pas la technique, que l’on ne possède par ailleurs pas. Black Sabbath et Blue Cheer vont devenir le terreau du heavy metal mondial sans le vouloir grâce à leurs riffs efficaces et simples à reproduire. Blue Cheer, c’est le heavy-blues sale et méchant, sans concession.

Blue Cheer est la recherche de l’hallucination psychédélique et blues. Finalement, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jeff Beck et Jimmy Page tenteront d’atteindre cet objectif, mais ils s’embourberont parfois dans la démonstration individuelle. Certes, les soli de basse de Jack Bruce ou ceux de batterie de Ginger Baker laissent pantois, mais on ne ressent pas cette concision pour atteindre le pinacle de l’extase électrique. C’est ce qui fera notamment le miracle des Who : chaque musicien est compétent sans être virtuose, mais c’est leur osmose qui fait le miracle. Les Who sont superbes lorsque Entwistle, Moon, Townshend, et Daltrey sont réunis. Ce qui va faire la férocité magnifique de Blue Cheer, c’est l’alliage de trois têtes brûlées électriques : Peterson, Stephens, et Whaley.

Leur musique transpire le Blues américain dans ce qu’il a de plus beau et de plus intègre, mais ils vont en créer une forme plus brutale, plus abrupte et blanche. Blue Cheer sont trois amateurs passionnés qui vivent leur musique comme des possédés. Il n’y a chez eux aucune démonstration obséquieuse. Ils sont trois garnements jouant un Blues rugueux qui ressemble à la violence de leurs vies.

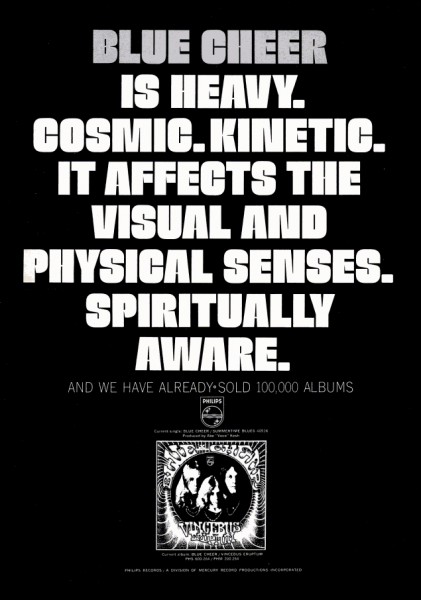

Le contrat avec Philips leur permet de publier leur premier album le 16 janvier 1968. Il s’appelle « Vincebus Eruptum », et va atteindre la 11ème place des meilleurs ventes d’albums. Il est évidemment précédé par le tube du groupe : Summertime Blues la 14ème place des ventes de simples, et se vend aussi bien en Europe du Nord. C’est justement avec ce thème d’Eddie Cochran que Blue Cheer débute son premier album. Du swing de Cochran, il ne reste rien. Summertime Blues devient une cavalcade électrique fulgurante, la première de l’histoire du proto-metal. On retrouvera cette approche dans tout le heavy-metal à partir de la fin des années soixante-dix : Led Zeppelin, Black Sabbath, Judas Priest, Motorhead… Whaley applique un tempo tribal, et basse et guitare jouent sur des fréquences basses, créant un galop électrique portant l’auditeur durant trois minutes et quarante-trois secondes. Le son de la guitare est sale, saturé, vrombissant. Leigh Stephens crée des ondulations avec le vibrato de sa Fender Stratocaster, des dérapages dégoulinant de fuzz. On distingue autant le blues que le son du garage-rock américain. Son solo sort totalement du thème, et s’enroule en spirale hallucinée, avant de revenir sur un chorus plus blues. L’influence de Jimi Hendrix est évidente, mais la technique limitée de Stephens l’oblige à se focaliser sur le feeling du moment, ce qui rend son jeu éminemment personnel et attachant.

Le contrat avec Philips leur permet de publier leur premier album le 16 janvier 1968. Il s’appelle « Vincebus Eruptum », et va atteindre la 11ème place des meilleurs ventes d’albums. Il est évidemment précédé par le tube du groupe : Summertime Blues la 14ème place des ventes de simples, et se vend aussi bien en Europe du Nord. C’est justement avec ce thème d’Eddie Cochran que Blue Cheer débute son premier album. Du swing de Cochran, il ne reste rien. Summertime Blues devient une cavalcade électrique fulgurante, la première de l’histoire du proto-metal. On retrouvera cette approche dans tout le heavy-metal à partir de la fin des années soixante-dix : Led Zeppelin, Black Sabbath, Judas Priest, Motorhead… Whaley applique un tempo tribal, et basse et guitare jouent sur des fréquences basses, créant un galop électrique portant l’auditeur durant trois minutes et quarante-trois secondes. Le son de la guitare est sale, saturé, vrombissant. Leigh Stephens crée des ondulations avec le vibrato de sa Fender Stratocaster, des dérapages dégoulinant de fuzz. On distingue autant le blues que le son du garage-rock américain. Son solo sort totalement du thème, et s’enroule en spirale hallucinée, avant de revenir sur un chorus plus blues. L’influence de Jimi Hendrix est évidente, mais la technique limitée de Stephens l’oblige à se focaliser sur le feeling du moment, ce qui rend son jeu éminemment personnel et attachant.

C’est une seconde reprise qui poursuit l’album : Rock Me Baby de BB King. Là encore, Blue Cheer prépare le terrain pour les premiers groupes de hard-rock, Jeff Beck Group et Led Zeppelin en tête. Paul Whaley cale une rythmique puissante, massive, la grosse caisse est au bord de l’explosion. Dickie Peterson pose une ligne de basse simple et linéaire, lourde, et Leigh Stephens brode de petits motifs de blues électrique. Cette idée du blues heavy reposant avant tout sur la puissance de la batterie reviendra notamment sur ceux joués par Led Zeppelin sur son premier album en 1969 : I Can’t Quit You Babe, You Shook Me…. Les accélérations frénétiques, possédées, au bord de la transe seront également réutilisées, mais cette fois, Blue Cheer est allé chercher du côté de Jimi Hendrix et de son Red House.

Déjà présent sur sa bande de démonstration, on retrouve Doctor Please. Cette fois, ce long freak-out se limite à huit minutes et cinquante secondes, contre les plus de dix originelles. Whaley joue une rythmique tribale sur ses toms, Peterson et Stephens jouent un riff angoissant, malade, déjanté. Dickie appelle à l’aide ce docteur qui pourra le sauver. Puis Stephens part en solo sur un tempo obsédant qui s’accélère progressivement. Il fait la démonstration de son style très particulier : sa guitare est totalement saturée, il dessine des motifs hallucinés qui retombent pourtant toujours sur des notes blues. Ses riffs résonnent dans des fréquences basses qui ne sont pas sans rappeler ceux de Tony Iommi de Black Sabbath deux ans plus tard. Doctor Please tournoie entre les enceintes comme un trip d’acide. C’est une jam au thème simple mais permettant d’improviser de longues minutes durant, ce dont la scène de San Francisco était particulièrement friande.

https://www.youtube.com/watch?v=mRDsvOFekpE

Out Of Focus est un épais boogie inspiré par ceux de John Lee Hooker. Le tempo est plus brutal, le riff agressif. On aperçoit les premières vraies chansons hard-rock se dessiner derrière ce violent assaut de blues-rock électrique. Stephens entremêle deux chorus de guitare pour créer une fois encore une sorte de délire psychédélique, avant de clore l’affaire par un riff rugueux.

Parchment Farm est une reprise brutale du jazzman Mose Allison. La chanson comme l’auteur seront repris à plusieurs occasions dans le monde du heavy-rock : Parchman Farm par Cactus, Young Man Blues par les Who. Le tempo est vif, le riff de guitare saignant. Peterson se fait menaçant, sa basse vrombit sur un batterie explosive, et soutient un Leigh Stephens possédé. Le tempo se ralentit en milieu de morceau, lui permettant de se lancer dans une improvisation faite de lignes de guitares furieuses et agressives qui préfigurent par moment les chorus heavy-metal à venir. Puis la batterie de Paul Whaley se fait tribal, incantatoire. Le riff rugit sur la batterie, soutenu par la basse. Un nouveau chorus apparaît, en forme d’ondulations électriques virevoltantes.

Second Time Around clôt le disque de fort belle manière avec un nouveau tempo matraqué aux toms. Stephens décoche un riff assassin, serré, qui par sa virulence s’écarte de son terreau blues initial. Un long chorus halluciné vient crée un maelstrom électrique, avant que Paul Whaley ait droit à son petit solo de batterie, et nous permet de découvrir que le puissant percussionniste est aussi un batteur tout à fait compétent. La basse reprend la suite, posant un thème obsédant, soutenu par un martèlement de toms basses. Puis Leigh Stephens fait exploser sa guitare dans un ahurissant fracas dont la coda rappelle la fin de la prestation d’Hendrix au Festival de Monterey, lorsqu’il sacrifia sa guitare.

Le son général de l’album n’a pas beaucoup de rapport avec la qualité des disques de Cream, d’Hendrix ou du Jeff Beck Group. Il semble que les ingénieurs du son de chez Mercury peinent à maîtriser le trio. Il faut dire que Blue Cheer joue en direct dans le studio, et le fond à un volume peu recommandable. Ce premier album n’est en fait que la captation d’une prestation scénique, avec sa spontanéité et ses pertes de contrôle. Les nuances de la batterie sont mal représentées, la guitare de Leigh Stephens est très en avant, comme la voix de Peterson. Pourtant, c’est ce qui va aussi constituer le mythe fondateur de Blue Cheer.

« La seule raison pour laquelle ils ont réussi, c’est parce qu’ils n’avaient pas de sous-vêtements. » (Bill Graham)

Une fois le disque sorti, Blue Cheer ne va pas cesser de tourner, uniquement aux Etats-Unis. Ils participent à plusieurs émissions de télévision afin de jouer en play-back leur tube Summertime Blues : le 10 février 1968 à « American Bandstand » sur ABC, au « Steve Allen Show » sur NBC le 19 mars, « Upbeat » sur WEWS Channel 5 le 4 mai…. Le 18 mai, ils participent au Miami Pop Festival aux côtés de Jimi Hendrix Experience, John Lee Hooker et Frank Zappa And The Mothers Of Invention. Le concert du 25 mai 1968 au Fillmore East de New York rappelle des souvenir à Leigh Stephens : « J’ai toujours été une personne ponctuelle. Je me souviens, j’étais sur le bord de la scène à regarder la première partie, Country Joe And The Fish, avec la photographe Linda Eastman, futur Mme McCartney. Dickie était dans la loge, et Paul n’était pas encore arrivé. La règle avec Bill Graham (nda : patron des Fillmore East et West, organisateur de concerts et de tournées), c’était d’être là au début du set du groupe qui te précédait. Il est arrivé en colère en hurlant : « Où est Paul ? » Il était livide. Il m’a alors dit que sans lui nous ne serions rien, que c’était comme ça qu’on le remerciait. Linda lui alors dit que j’étais là depuis une heure, et juste à ce moment, Paul Whaley est arrivé. Bill Graham s’est tu, nous a regardé, puis a tourné les talons en marmonnant dans sa barbe. Il était vraiment bizarre, à l’humeur très instable, il était impitoyable. Je me souviens de lui dans une émission de télévision où on lui posait une question sur Blue Cheer, il a répondu : « La seule raison pour laquelle ils ont réussi, c’est parce qu’ils n’avaient pas de sous-vêtements. » C’était vraiment spécial. »

Outsideinside

Blue Cheer est constamment sur la route, mais va pourtant réussir, entre deux concerts, à enregistrer un second album. Le groupe est sous pression de son label Philips afin de rééditer la belle performance commerciale de « Vincebus Eruptum ». Toutefois, ce premier album ne pouvait être suivi d’un disque identique. Principalement composé de reprises de blues, capté en direct dans le studio de la manière la plus frustre qui soit, notamment du fait de la maigre expérience des musiciens, il était évident que Blue Cheer allait évoluer. Les mois passés sur la route à jouer dans le tout le pays ont affûté le trio. De plus, Philips met les moyens. Si une fois encore, le disque est produit par Abe « Voco » Kesh, il est assisté d’Eddie Kramer, l’ingénieur du son qui assistera Jimi Hendrix, les Rolling Stones, Led Zeppelin, ou Kiss. D’ailleurs Kramer est implanté à New York, travaillant avec Jimi Hendrix sur les sessions de « Electric Ladyland ». C’est son travail avec Hendrix qui convainc Eric Albronda, le manager de Blue Cheer, de faire appel à Kramer. Les photos intérieures sont prises par le photographe Jim Marshall. Quant à la pochette délicieusement psychédélique et délirante, son concept est dû à un copain Hell’s Angels, Gut Turk, et dessiné par le mystérieux peintre de San Francisco : « Arab ».

« Outsideinside » va rester légendaire pour l’histoire de son enregistrement lui-même, qui va d’ailleurs donner le nom de l’album. Blue Cheer profite de chaque moment de temps libre entre deux concerts pour capter de nouveaux morceaux. Il va étrenner quatre studios différents pour les premières sessions : les Pacific Recorders de San Mateo en Californie, puis trois sites sur New York : les A&R Studios, les Olmstead Studios, puis le Record Plant Studios.

« Outsideinside » va rester légendaire pour l’histoire de son enregistrement lui-même, qui va d’ailleurs donner le nom de l’album. Blue Cheer profite de chaque moment de temps libre entre deux concerts pour capter de nouveaux morceaux. Il va étrenner quatre studios différents pour les premières sessions : les Pacific Recorders de San Mateo en Californie, puis trois sites sur New York : les A&R Studios, les Olmstead Studios, puis le Record Plant Studios.

A ce dernier, Blue Cheer joue dans le studio à côté de celui dans lequel Jimi Hendrix est en train d’enregistrer Voodoo Chile (Slight Return). Mais à chaque fois, Blue Cheer se fait virer. Le trio a pris l’habitude de jouer comme sur scène, en direct, le volume déraisonnablement fort. Après le Record Plant, il se retrouve à la porte. Mercury trouve alors une solution : louer un site à l’extérieur. Le site choisi est le Pier 57.

La construction de cette jetée sur l’Hudson River à New York remonte à 1907. Au départ en bois, elle sert à décharger les marchandises des cargos venant de l’Europe. En 1947, le quai est ravagé par un incendie terrible, largement dû au fait que les poteaux et les platelages en bois se sont imprégnés d’huiles et d’hydrocarbures avec le temps. Il sera reconstruit en béton et sera ré-ouvert en 1954. Il se caractérise par son immense bâtiment de bureau en acier galvanisé de style Art Déco sur lequel figure la mention « Marine And Aviation ». Il est géré par le département Marine et Aviation de la ville de New York, qui la loue à la société Grace Line qui l’exploitera jusqu’en 1967. Il sera ensuite exploité de 1971 à 2003 par la société new-yorkaise de bus New York City Transit Authority. C’est en tout cas pourquoi, dans les remerciements de l’album « Outsideinside », on trouve le Marine & Aviation Department de la ville de New York, propriétaire de la jetée Pier 57, alors déserte entre 1967 et 1971.

C’est sur ce site inhabituel que le journaliste Rick Bolsom de Disco Scene Magazine est invité par Philips à assister à une session d’enregistrement dirigé par Abe « Voco » Kesh. Il découvre sur place le matériel du groupe : six amplificateurs Marshall, douze haut-parleurs et un kit de batterie double grosse caisse, trois toms médium et deux toms basses. La maintenance de l’amplification coûte à Blue Cheer 1000 dollars de l’époque par semaine, ce qui oblige la formation à jouer beaucoup pour gagner de l’argent. A cela s’ajoute la location du complexe de mixage de Philips qui s’élève à 1000 dollars par jour. Bolsom constate au bout d’une heure la casse de deux cordes de guitare par Stephens et d’une baguette de batterie par Whaley. Au bout de deux, le morceau Just A Little Bit est capté.

https://www.youtube.com/watch?v=zRqpsyR-d4c

Deux autres sites seront également utilisés, cette fois en Californie : la jetée de Beach Muir et celle de Sausalito. Eric Albronda, manager du groupe, révèlera en 2007 le détail des sessions :

Feathers From Your Tree : Pier 57 à New York

Sun Cycle : jetée de Beach Muir

Just A Little Bit : Pier 57 à New York

Gypsy Ball : jetée de Sausalito

Come And Get It : Record Plant Studios à New York

(I Can’t Get No) Satisfaction : Pacific Recorders à San Mateo

The Hunter : Record Plant Studios à New York

Magnolia Caboose Babyfinger : Pier 57 à New York

Babylon : Record Plant Studios à New York

Outre le fait que Blue Cheer va enregistrer en studio, puis en extérieur, les sites se partagent entre New York et la Californie. Selon la localisation, les concerts sont trouvés géographiquement en conséquence.

Cette fois, six morceaux sur neuf sont des originaux signés conjointement par Dickie Peterson et Leigh Stephens. Une troisième signature apparaît également sur trois morceaux : Peter Wagner. C’est un proche du groupe depuis les débuts. Il s’occupe du light show, avant que Eric Albronda et Dickie Peterson l’encouragent à participer à l’écriture des paroles. Wagner est un ancien étudiant à l’université de Californie, ayant étudié le théâtre, et possédant des dispositions à l’écriture. Il deviendra écrivain et participera aux scénarios de nombreuses bandes dessinées. Il sera un fidèle de Blue Cheer, Dickie et lui sont deux amis inséparables. Wagner restera dans le management durant la période couvrant les six premiers albums du groupe, et a également la charge du matériel, sur scène et hors de scène. Deux reprises sont également au programme : Satisfaction des Rolling Stones, et The Hunter de Booker T Jones, et interprété par Albert King sur son célèbre disque en direct « Born Under A Bad Sign » de 1967.

La scène et de meilleurs prises de son ont indiscutablement permis à Blue Cheer d’affiner sa musique. Si elle reste toujours incroyablement bruyante, elle s’éloigne du heavy blues brutal de ses débuts pour se diriger vers une matière bien plus subtile et enivrante. Pour être tout à fait exacte, la musique de Blue Cheer est une matière sonore incroyablement dense, qui se déforme au gré des improvisations.

La batterie de Paul Whaley est enfin judicieusement mise en valeur, et l’on découvre un excellent musicien, aussi vif qu’incisif, entre Mitch Mitchell et Ginger Baker. Leigh Stephens a fait de considérables progrès à la guitare. Son jeu est bien plus maîtrisé, plus fin, plus riche. Le son est saturé, lourd, mais il manie bien plus l’intensité du son, ainsi que la wah wah. Les compositions sont quant à elles excellentes, et font un pas de géant par rapport au premier album. Blue Cheer a désormais une musique qui lui est propre, terrifiante de puissance, et d’une incroyable finesse.

Le disque débute d’ailleurs par la chanson la plus délicate du disque : Feathers From Your Tree. Elle est très inspirée par le récent album des Beatles « Sergent Pepper And The Lonely Heart Club Band » paru l’année précédente. Les voix aériennes, la ligne mélodique flottante se déformant dans l’air, le piano classique qui souligne la guitare et le chant, tout concorde pour dire que Blue Cheer a décidé de voir plus loin que le Blues psychédélique. La ligne de piano tourbillonnante ainsi que le chant haut perché de Peterson rappellent même un autre groupe bien éloigné du heavy sound : Soft Machine et Robert Wyatt, qui débutent aux USA en première partie d’Hendrix au cours de l’année, et que Blue Cheer côtoie le 10 février 1968 au Shrine Auditorium de Los Angeles. Toutefois, Blue Cheer et Soft Machine ne se sont jamais côtoyés sur aucune scène. On ne les refait toutefois pas, et après un démarrage délicat, Stephens déchire l’air d’accords lourds et saturés, soutenus par les roulements de caisse de Whaley. Peterson chante une ligne vocale complexe, et fait le lien entre guitare et batterie de son jeu de basse épais et soutenu.

La suite du disque s’inscrit plus directement dans un ligne proto-metal. Sun Cycle est un blues lourd sourdant d’électricité. On sent que Stephens maîtrise du bout de ses doigts une montagne de férocité. Elle explose sur le refrain. La guitare transpire de wah wah glougloutante. La rythmique gonfle en puissance. La basse de Peterson ronfle comme un moteur d’avion, Whaley fracasse ses caisses. Blue Cheer fait monter l’intensité émotionnelle dans une noria de psychédélie magique. Un parallèle peut-être fait avec Cream dans sa version scénique : de très belles mélodies acidulées de psychédélisme, de blues et de jazz, jouées avec les amplificateurs dans le rouge. Toutefois, Blue Cheer n’est pas l’alliage de trois virtuoses à l’ego mal assorti. Ils forment un gang soudé, et produisent un son compact, qui lui est aussi ravageur sur scène qu’en studio. En ce sens, l’esprit de Blue Cheer préfigure celui de Motörhead dix ans plus tard.

Il y aurait tant à dire sur le son de la guitare de Leigh Stephens. C’est un prodige mésestimé, un instrumentiste rare, au jeu totalement personnel, qui a réussi à dominer à merveille la saturation. On sent le son lui vrombir dans les doigts, prêt à exploser. Mais Stephens le tient, avant de le laisser exploiter en des accords overdosés de blues psychédélique, coassant, comme si chaque note était un mot. Cette maîtrise de la tonalité, on la retrouvera chez Peter Green, le prodige du Fleetwood Mac blues originel. En recherche d’expressivité, il retrouvera cette approche dans ses improvisations, utilisant la wah wah avec une précision rare, juste pour déformer légèrement la note avant de la faire exploser de colère, exactement comme Leigh Stephens. Sun Cycle se termine en une orgie frénétique de chorus et de riffs gras soutenu par une batterie matraquée. Les accords tendus et hauts préfigurent le proto-punk, MC5 et Stooges en tête.

S’en suit Just A Little Bit, capté devant les yeux ébahis de Rick Bolsom sur la jetée numéro 57 de New York, avec un mur d’amplificateurs Marshall. Le morceau début par un roulement de caisses de Paul Whaley, qui se transforme en une cavalcade générale lorsqu’arrivent guitare et basse. Les deux potences électriques forment une masse sonique d’une densité incroyable, saturant les écouteurs. La pression auditive retombe lorsque Stephens se lance dans de superbes chorus psychédéliques gorgés d’écho. Mais le répit est court : le tempo se ralentit, il devient massif. Guitare et basse suivent le rythme, implacables. Peterson hurle comme un coyote d’une voix qui mêle le Blues, le Rock’N’Roll de Little Richard et la Soul dont il est particulièrement friand. Dickie est fan inconditionnel d’Otis Redding.

A ce stade, il me paraît important de faire une petite parenthèse sur l’homme qu’était Dickie Peterson. Derrière ce visage dure, barbiche et cascade de cheveux blonds sur le visage, Peterson était un homme incroyablement complexe. Pratiquant le hard-blues sans concession, détestant les hippies, sympathisant avec les Hell’s Angels, il n’était toutefois ni motard, ni amateur d’armes à feu ou d’une quelconque violence. La seule qu’il pratiquait était celle de la musique. Toute sa force, il la jetait dedans, à corps perdu. Ses influences musicales étaient par ailleurs essentiellement afro-américaines : Otis Redding, le blues d’Albert King, et Jimi Hendrix. Cream n’a que peu le droit de citer, par Leigh Stephens, et encore, le guitariste cite davantage les Beatles et Buffalo Springfield. Peterson est un homme de colère intérieur. La violence ne s’exprimait que sur scène, franche, nette, intacte. A côté, il était un garçon discret, conscient de ses erreurs et des écueils de la vie. Après la mort de ses parents, son seul repère restera son frère Jerre, avec qui il aimera jouer du blues jusqu’à la fin de ses jours.

Cette complexité, on la retrouve dans Blue Cheer, et notamment dans ce disque. Il est à la fois incroyablement agressif, violent, massif, puissant, et d’une délicatesse époustouflante. Le petit texte, un brin confus, qui illustre la pochette intérieure de « Outsideinside » résume cette recherche intérieure par la musique : le changement est dans la spiritualité, il est là, maintenant, il est dans la création, et il vit dans la rue. La musique de Blue Cheer se vit comme une expérience sensorielle, comme un shoot.

Gypsy Ball est un titre mid-tempo, au riff lourd. La construction est très psychédélique, avec des lignes de wah-wah liquide, l’utilisation de gong, et glockenspiel pour donner une atmosphère mystérieuse, presque angoissante, celle de la roulotte de la voyante devant la boule de cristal.

Come And Get It est bien plus direct. Tempo pied au plancher, riff rageur gorgé de fuzz, la chanson galope dans une course éperdue. Vif, speed avant l’heure, elle n’est pas sans préfigurée ce que fera Motorhead dix ans plus tard avec l’album « Overkill ». Les speedfreaks de Hawkwind iront eux aussi y faire leur marché un peu avant, puisant dans cet assaut frontal de proto-metal et de psychédélie graisseuse de quoi alimenter leur hard-rock halluciné. Lemmy ayant fait partie de Hawkwind entre 1972 et 1975, toutes ces références ont une suite logique.

La reprise de Satisfaction des Rolling Stones surprend. Blue Cheer a entrepris de totalement la déconstruire, modifiant le rythme, déformant la ligne mélodique, et ne gardant que la scansion du texte de Mick Jagger. Le groupe accélère, ralentit brutalement. Leigh Stephens joue des riffs serrés, puis laisse le morceau planer dans un halo de guitare hallucinée. Paul Whaley est assurément la charpente de cette version, tenant du bout des baguettes les changements de tempo, emportant ses deux camarades dans les différentes dimensions du morceau. On assiste au bouillonnement d’une potion mystérieuse crée par un sorcier fou. Les trois musiciens s’amusent comme des fous, on entend même rire Peterson.

La reprise de The Hunter est un heavy blues plus classique, plus proche des canons stylistiques définit sur « Vincebus Eruptum ». Il s’écoute avec plaisir, le son de la guitare de Stephens déborde de ce blues dégoulinant de saturation et d’électricité. Toutefois, il se révèle du coup moins original que le reste du disque, qui marque justement un immense pas en avant du groupe par rapport au premier album.

Puisque l’on parle d’évolution, l’instrumental Magnolia Caboose Babyfinger surprend. Outre son titre particulièrement farfelu, Blue Cheer intègre dans cette pièce de musique dynamique des cuivres. Elle puise dans un autre aspect de la musique américaine du moment : le jazz-rock, et en particulier le groupe Chicago, qui vient de publier son premier excellent double album. Toutefois Blue Cheer reste Blue Cheer, et on l’on retrouve se mélange de délire psychédélique et de frénésie électrique si caractéristique.

Puisque l’on parle d’évolution, l’instrumental Magnolia Caboose Babyfinger surprend. Outre son titre particulièrement farfelu, Blue Cheer intègre dans cette pièce de musique dynamique des cuivres. Elle puise dans un autre aspect de la musique américaine du moment : le jazz-rock, et en particulier le groupe Chicago, qui vient de publier son premier excellent double album. Toutefois Blue Cheer reste Blue Cheer, et on l’on retrouve se mélange de délire psychédélique et de frénésie électrique si caractéristique.

L’album se clôt par un immense classique du trio : Babylon, violent heavy rock au tempo massif, puissant, frappé par un Paul Whaley au sommet de son talent. Peterson hurle en introduction : « Relax your mind ! ». Curieuse manière de se relaxer me direz-vous, mais Blue Cheer voit sa musique comme un shoot d’adrénaline, équivalent à l’effet d’une tablette de LSD. Le pont central se transforme en un hard-blues impressionnant de férocité, qui annonce notamment ce que fera Led Zeppelin sur son premier album quelques mois plus tard. Le chant haut perché et possédé de Peterson annonce les futurs hurleurs damnés qui dramatisent encore la douleur du blues : Steve Marriott avec Humble Pie, Robert Plant de Led Zeppelin, Rusty Day de Cactus….

« C’était dur d’être dans Blue Cheer. Nous étions faciles à détester ».

« Outsideinside » paraît en août 1968, mais n’atteint qu’une modeste 90ème place dans les meilleures ventes d’albums aux Etats-Unis. Le simple Just A Little Bit/Gypsy Ball, chargé de faire aussi bien que Summertime Blues, ne fera pas mieux que 92ème dans le Hot 100 américain. Deux autres simples sont extraits de l’album : Feathers From Your Tree/Sun Cycle, et The Hunter/Come And Get It, mais aucun ne se classe.

Le même mois, Blue Cheer assure trois concerts du 9 au 11 au Eagles Auditorium de Seattle avec Pink Floyd. Du 13 au 15, ils sont à l’Avalon Ballroom de San Francisco en compagnie des Byrds et du Steve Miller Band. Le 17 août, ils participent à l’émission « Upbeat » sur WEWS Channel 5 avec les Amboy Dukes, Hank Ballard et Ohio Express. Le 30 août Blue Cheer se produit au Hi Corbett Field de Tucson en compagnie des Who.

Un seul concert est au programme du mois de septembre : le Memorial Stadium de Sacramento en compagnie des Young Rascals. Il s’agira du dernier concert de Blue Cheer avec Leigh Stephens à la guitare. Le jeune homme a décidé de quitter le trio, craignant de devenir sourd à force de jouer tous les soirs à plein volume. C’est un coup très dur pour Blue Cheer qui perd son guitar-hero, et ce alors que leur première tournée européenne est programmée en octobre. Stephens est remplacé par un autre prodige de la guitare heavy psyché : Randy Holden.

Bye bye Leigh Stephens

Lorsque Leigh Stephens quitte Blue Cheer, la presse annonce sans demi-mesure que le jeune homme est devenu sourd. Le management laisse courir des rumeurs selon lesquelles le groupe jouait à près de 210 décibels face à la scène. Il s’avère en réalité que si le volume sonore du groupe et le rythme des tournées commencent à fatiguer Stephens, le vrai problème se situe au niveau de la consommation de drogues. Si au départ, Peterson, Stephens et Whaley consomment les drogues psychédéliques, LSD et marijuana, rapidement, Peterson et Whaley ont opté pour des drogues plus dures leur permettant de supporter les concerts incessants et les enregistrements sans répit. La cocaïne puis l’héroïne font leur apparition au sein du groupe et de son entourage, ce qui dérange foncièrement un Leigh Stephens peu friand de produits narcotiques. Il s’échappe donc de Blue Cheer début septembre 1968.

Il décide de se lancer dans une carrière solo, et signe avec le label de son ancien groupe : Philips, grâce à l’aide de Eric Albronda, manager de Blue Cheer. A la fin de l’année, le guitariste part pour Londres afin d’enregistrer son premier album au Trident Studios. Il fait la connaissance du milieu pop anglais. Il sera ainsi invité par un ami photographe à assister en spectateur au tournage du Rock’N’Roll Circus des Rolling Stones le 24 novembre 1968. Sont présents les Who, Jethro Tull, Yoko Ono et John Lennon, Eric Clapton, Marianne Faithfull et Taj Mahal. Il raconte ce souvenir : « Quand je vivais à Londres, j’ai été invité par un ami photographe à assister au tournage du Rock’N’Roll Circus des Rolling Stones. Nous sommes arrivés, nous nous sommes assis, et nous avons vu Eric Clapton, Mitch Mitchell, Keith Richards et John Lennon monter sur scène pour une performance de « Yer Blues ». Ce que vous ne voyez pas sur les photos, c’est un gros sac noir qui se tord sur la scène. Il s’avère que lorsque la chanson a été terminée, le sac a été ouvert et Yoko Ono en est sorti. Plus tard je retourne en scène pour m’asseoir et attends pendant que mon ami prend plus de photos. J’entends depuis la pièce d’à côté quelqu’un qui crie : « Hey, Blue Cheer ! ». C’était Pete Townsend assis dans le vestiaire avec Charlie Watts et Bill Wyman. Je lisais un numéro du magazine Melody Maker et par timidité, je me suis couvert le visage avec. Ils ont tous ri. J’étais une personne extrêmement timide à l’époque, je venais de quitter Blue Cheer et je ne savais pas trop comment réagir. Mon ami m’a dit plus tard, « Leigh, tu ne parles pas assez ». J’ai alors répondu « je sais, mais parfois les mots me manquent quand j’en ai le plus besoin ». J’ai depuis gagné en estime de soi. C’était dur d’être dans Blue Cheer. Nous étions faciles à détester. »

Les sessions au Trident Studios sont supervisés par Robin Cable. Le disque sera produit par Stephens, Albronda et Lou Reizner. Autour de Leigh Stephens à la guitare, à la basse et au chant, on trouve Ian Stewart et Nicky Hopkins, musiciens de l’ombre des Rolling Stones, aux pianos, Mick Waller du Jeff Beck Group et Kevin Westlake de Blossom Toes à la batterie. Eric Albronda tient le chant sur le morceau If You Choose Too, et Westlake sur Joannie Mann.

![Leigh Stephens - Red Weather [Vinyl] - Amazon.com Music](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91grSH3d04L._SL1500_.jpg) Le disque, « Red Weather », voit le jour en février 1969. Il est illustré d’une pochette impressionnante, menaçante et psychédélique. Les photos utilisées de Leigh Stephens ont été prises à San Francisco dans un large complexe de piscine construit en 1896 et abandonné, les Sutro Baths. Leigh Stephens signe toutes les compositions de cet album au combien passionnant. Le guitariste s’est éloigné des terres bruyantes hard’n’heavy de Blue Cheer, mais se rapproche inconsciemment de la nouvelle musique de son ancien groupe, qui va adoucir le ton dans les mois qui viennent.

Le disque, « Red Weather », voit le jour en février 1969. Il est illustré d’une pochette impressionnante, menaçante et psychédélique. Les photos utilisées de Leigh Stephens ont été prises à San Francisco dans un large complexe de piscine construit en 1896 et abandonné, les Sutro Baths. Leigh Stephens signe toutes les compositions de cet album au combien passionnant. Le guitariste s’est éloigné des terres bruyantes hard’n’heavy de Blue Cheer, mais se rapproche inconsciemment de la nouvelle musique de son ancien groupe, qui va adoucir le ton dans les mois qui viennent.

« Red Weather » est un disque riche, psychédélique dans l’âme, mais toujours traversé par le jeu de guitare particulier et unique de Stephens. La saturation outrancière a laissé la place à la nuance et à la subtilité. Le musicien a conservé sa touche, mais la met au service d’une musique luxuriante, puisant dans le blues anglais, la soul, et le rock psychédélique. Par certains égards, elle s’approche de celle des Rolling Stones de « Beggar’s Banquet » ou du premier album de Rod Stewart, « An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down ». Les paroles sont au combien mystérieuses, rustiques, peu nombreuses, et renforcent cette sensation de voyage sonore fantasmagorique.

Another Dose Of Life qui ouvre l’album rappelle le début de Feathers From Your Tree de Blue Cheer, avec toutefois des percussions et une guitare acoustique qui apporte une couleur Traffic à l’ensemble. Traffic partagera d’ailleurs l’affiche à de nombreuses reprises avec Blue Cheer, et sera l’un des rares groupes à porter un intérêt réel aux personnalités derrière le bruyant trio, comme le racontera plus tard Dickie Peterson. Stephens joue avec le vibrato de sa guitare pour créer des notes se déformant comme une image sur le miroir d’un étang frappé par une pierre. John Cipollina de Quicksilver Messenger Service était un des grands spécialistes de cette technique de vibrato psychédélique.

Drifting est une jolie déambulation folk-rock faisant la part belle au piano de Nicky Hopkins. Stephens, y est particulièrement discret, soulignant juste le morceau d’accords de guitare acoustique. Bien qu’il en soit l’auteur, ce sont bien les grandes lignes de piano rêveuses qui dominent ce morceau.

Cette longue promenade au bord de l’eau est suivie du vivace Indians. La ligne mélodique de guitare est addictive. Le chant est vaporeux, et se perd dans la réverb entre les roulements de caisse et les accords de piano. Le travail à la batterie est tout simplement réjouissant. Le petit effet de kazoo ajouté une ou deux fois par-ci par-là donne un côté enfantin auquel se réfèrent les paroles. La bienséance aurait voulu que cette petite potacherie reste en coulisses, mais il semble que la bonne ambiance générale ait largement dépassé la porte de la cabine d’enregistrement. Indians est en tout un sommet de « Red Weather », avec son accélération final, et son riff obsédant, de plus en plus trépidant et tendu.

I Grow Higher est un blues-rock efficace, stonien en diable, Stephens imitant même par moment la gouaille de Mick Jagger sur le refrain. Le riff est réjouissant. Il règne une lumière superbe sur ce morceau. Red Weather est une divagation hautement psychédélique, qui rappelle Pink Floyd avec Syd Barrett. Stephens fait roucouler la wah wah, le chant se perd dans l’écho.

If You Choose Too est un excellent morceau de folk-rock psychédélique entre Joe Cocker, Traffic et Buffalo Springfield. On y distingue en filigrane la ligne musicale de Feelin’ Alright de Traffic. Joannie Mann retrouve les terres heavy-blues, mais par un détour via Spooky Tooth. La ligne de chant rappelle le timbre de Mike Harrison, la puissance en moins. Le travail à la guitare de Stephens est superbe, et l’on distingue par moments des sonorités agressives, nerveuses, un petit goût de Blue Cheer. Chicken Pot Annie est un instrumental boogie souligné par un mellotron qui donne une atmosphère vaporeuse, inquiétante, malgré le thème en apparence enjouée. Stephens brode de belles lignes de guitare oscillant entre blues-rock et jazz.

Au final, « Red Weather » est comme une belle jam session avec des thèmes comme fils conducteurs. C’est un superbe album de guitare, où Stephens y est magnifié. Il est parfaitement entouré par des musiciens qui comptent parmi les meilleurs de la scène londonienne. C’est d’ailleurs avant tout un album de musiciens, sans tube ni chansons pop. Leigh Stephens a développé des idées, des lignes mélodiques, et a laissé l’alchimie se faire avec ses partenaires. Le disque ne se classe nulle part, mais va rester un disque très apprécié des fans des deux premiers albums de Blue Cheer.

Il ne sera par ailleurs suivi d’aucune tournée. Leigh Stephens avait monté ce projet comme une jam session, en aucun cas il n’a assemblé un groupe prompt à prendre la route. Rapidement, Leigh se retrouve sans contrat discographique, et sans projet. Alors qu’il vit à Londres, il passe du temps avec le batteur Mickey Waller, qui l’a aidé pour l’enregistrement de « Red Weather ». En 1969, Waller vient de quitter le Jeff Beck Group, remplacé par Tony Newman, futur May Blitz. Au mois d’août, le Jeff Beck Group est définitivement dissous, le groupe annulant au dernier moment sa participation au Festival de Woodstock. Ron Wood, le bassiste, revient à Londres. Waller présente Stephens à Wood, et le trio commence à répéter dans le studio des Rolling Stones situé à Bermondsey, dans le sud de Londres. Mais alors que les répétitions avancent bien, Ron Wood accepte de rejoindre les anciens Small Faces Ronnie Lane, Kenney Jones, et Ian MacLagan pour former The Faces avec Rod Stewart. Il est remplacé par Pete Sears, puis le chanteur Harry Reynolds se joint à la formation. Reynolds a par ailleurs un très bon ami compositeur, qui aurait quelques chansons prêtes à être enregistrées. L’ami n’est autre que Elton John.

Le groupe part pour Santa Monica en répétition. Leigh Stephens se souvient : « nous avons répété au Whale Rehearsal Studios, qui était une ancienne discothèque située au bout de la jetée de Venice. Je me souviens que nous rentrions par l’arrière d’un hangar de stockage de vieilles cabines téléphoniques. Pendant une partie de cette période, nous sommes restés dans l’appartement d’un ami au-dessus du carrousel de la jetée de Santa Monica. Si la musique Calliope joué à un volume élevé ne vous dérange pas, c’était un super endroit où séjourner. Il n’a pas fallu longtemps pour que nous connaissions tout le répertoire du carrousel. »

Le groupe devient Silver Metre. Le patronyme est une idée de Leigh Stephens. Alors qu’il se trouve chez le pianiste de The Nice, Keith Emerson, ce dernier joue un blues à l’orgue Hammond B3. Il s’agit de Silver Metre par Big John Patton. Stephens adore la chanson et son nom, il le conserve pour son groupe.

Silver Metre signe sur le label National General Records, une compagnie dont l’activité principale est la gestion de chaîne de théâtres, et qui s’est ouvert à la distribution et à la production de films et de disques. Leur manager est le DJ de radio Tom Donahue. Il va produire l’album dont les premières sessions ont lieu à Londres aux Trident Studios, avant de se poursuivre en Californie au Pacific High Recording Studios de San Francisco et au Crystal Industries Studios de Los Angeles. Parmi les dix chansons enregistrées, on retrouve trois compositions de Elton John et son parolier Bernie Taupin, mais aussi quatre compositions signées de Leigh Stephens, qui compose avec le parolier Tom Coman.

Le disque paraît en mars 1970, et voit Stephens renouer avec le heavy-rock. Silver Metre n’est toutefois pas un groupe aussi turbulent et bruyant que Blue Cheer. Néanmoins il se dégage une vraie puissance de sa musique. La guitare est acérée, sale et psychédélique aux entournures. La basse de Pete Sears seconde magnifiquement Stephens à l’instar d’un Jack Bruce avec Eric Clapton dans Cream. Mickey Waller est un batteur efficace, et Jack Reynolds un chanteur à la fois puissant et subtil. Le répertoire oscille entre blues-rock rageur, soul et folk-rock. Les riffs distordus de Stephens alimentent tous les morceaux, plus ou moins ardemment, et il est le fil conducteur de l’ensemble du répertoire, celui qui rend tous ces morceaux excitants.

Plusieurs morceaux sont de pures démonstrations de hard-rock imprégné de blues psychédélique : l’impressionnant Naughty Lady sur lequel Stephens se livre à un superbe solo, l’instrumental Gang Bang au riff obsédant et à l’efficace solo de batterie, et le redoutable Compromising Situation. C’est une véritable cavalcade de guitare et de roulements de caisses. Stephens y fait parler la poudre comme rarement. Le reste du répertoire se révèle plus raffiné, avec l’apport de piano et d’orgues, avec des mélodies plus délicates. Now They’ve Found Me ou Country Comforts vont chercher sur les terres Country-Rock du Band. On distingue en filigrane Joe Cocker et Traffic. Sixty Years On est une superbe chanson, qui débute comme un gospel, avant que le riff n’explose. Reynolds donne une dimension mélodramatique à ce morceau lacrymal. Silver Metre se permet aussi avec Superstar une superbe reprise du thème de la comédie musicale du moment : Jesus Christ Superstar.

Cocklewood Monster explore une veine plus jazz-rock, avec sa mélodie et sa rythmique en biais, qui rappelle Patto. Nightflight est un épais blues-rock chargé d’orgue Hammond. Le disque se termine sur l’acoustique Dog End, jolie ballade en piano-blues mélancolique. Tout au long du disque, Stephens ponctue magnifiquement chaque morceau : un chorus subtil, un riff teigneux. Son jeu s’est incroyablement affiné. La tonalité de sa guitare est devenue précieuse, lumineuse. Silver Metre est en tout cas un digne successeur du Jeff Beck Group disparut à la fin de 1969 : on retrouve cette alternance de belles chansons teintées de folk et de heavy blues fuligineux.

Groupe foncièrement original, brillant, servi par quatre excellents musiciens, Silver Metre a produit un premier excellent disque. Le groupe va accompagner Traffic sur sa tournée américaine de 1970, mais ne fera qu’une seule et unique date en Grande-Bretagne. A la fin de l’année, après l’échec commercial du disque, Silver Metre n’est déjà plus.

Stephens rejoint la Grande-Bretagne, et se joint à une nouvelle formation dont son ami Micky Waller est le batteur : Pilot. Le groupe réunit le guitariste acoustique virtuose Martin Quittenton, qui a joué notamment sur les premiers albums de Rod Stewart et qui a fait partie de Steamhammer. Bruce Stephens est un jeune guitariste-chanteur américain qui a fait partie de Mint Tattoo mais sera aussi membre de …. Blue Cheer. Quant à la basse, elle est tenue par Neville Whitehead. Ce super-groupe anglo-américain publie son premier album en octobre 1971.

Leigh Stephens ne fait qu’y apporter sa guitare, et ne compose rien. La musique est un blues-rock nerveux surligné de cuivres et de choeurs soul qui n’est pas sans rappeler Slade et Alice Cooper. L’album est agréable et offre quelques bons titres : Stop And Think, Rendez-Vous, Penny Alone, Rider. Ce sont les morceaux les plus vifs les plus percutants, les ballades se révélant plus ternes. Le disque ne trouvera pas son public. Stephens retournera aux Etats-Unis pour répéter en vue du second essai, mais le projet échouera. Il verra finalement le jour, sans Leigh, en 1973.

Le guitariste enregistre alors un second album solo sous la forme d’une jam session avec des musiciens : « And A Cast Of Thousands ». Une multitude d’amis musiciens se joignent à l’enregistrement : Glenn Cornick de Jethro Tull et Pete Sears à la basse, le fidèle Micky Waller à la batterie, David Jackson, Jeff Peach et Dick Morrissey de If au saxophone, Aliki Ashman et Pete Ross au chant…. Le trio Ashton, Gardner And Dyke, soit Tony Ashton au piano, Kim Gardner à la basse, et Roy Dyke à la batterie, est également présent. Le trio a eu un tube en 1970 avec le morceau Resurrection Shuffle.

Si Leigh Stephens garde un souvenir exécrable de ce disque, le trouvant médiocre et bâclé, il se révèle plaisant, disposant de quelques excellents morceaux de musique. On retrouve certaines couleurs de Silver Metre, une forme de maîtrise en moins toutefois. Le disque oscille entre soul, jazz-rock, hard-rock, et blues. On trouve de belles ballades blues-rock à la Joe Cocker comme la superbe Medicine Man. Stephens y évoque un dealer. Il y aussi du hard-rock réhaussé de cuivres comme l’efficace Simple Song. Même les morceaux sous forme de jams sont plutôt enthousiasmants : le titre final Chunk Of Funk swingue merveilleusement bien. La guitare de Stephens est trépidante, pleine de nerf et d’inventivité. « And A Cast Of Thousands » ne mérite en tout cas pas l’opprobre délivrée par son géniteur.

Stephens s’oriente alors nettement vers une influence soul dans sa musique. Il fonde le groupe Foxtrot dont on ne sait pas grand-chose. La formation a été signée par le prestigieux label de soul Motown en 1974, et enregistre un album qui ne verra jamais le jour. Lassé de ces déceptions, Stephens quitte le monde de la musique pour se consacrer au graphisme et à la peinture, son autre passion. Il devient un artiste californien très apprécié, et ne reviendra à la musique qu’à partir des années 90, très sporadiquement.

Randy Holden

Holden est originaire de Pennsylvanie. Né le 2 juillet 1945, il fonde son premier groupe, les Iridescents, puis Fender IV. Le guitariste se passionne pour le Surf Rock de Dick Dale. Ils publient deux simples sur le label Imperial : Mar Gaya / You Better Tell Me Now en 1964 et Malibu Run / Everybody Up en 1965. Ce sont deux échecs commerciaux.

Fender IV quitte donc le Maryland sur l’insistance de Holden pour s’implanter dans le Sud de la Californie. Ils changent leur nom en Sons Of Adam. Ce déménagement leur permet de gagner en notoriété, et ils obtiennent la première partie des Rolling Stones à la Long Beach Arena le 16 mai 1965. Holden est fasciné par le son de Keith Richards, et modifie son matériel ainsi que son approche de la guitare. Les Sons Of Adam deviennent un des nombreux groupes américains friands des formations anglaises venant jouer aux Etats-Unis : Rolling Stones, Yardbirds, Beatles, Kinks… La formation publie trois simples de Garage Rock entre 1966 et 1967. Le choc de la découverte du son de Keith Richards a profondément bouleversé Randy Holden, qui cherche à jouer toujours plus fort, et à développer un son blues et psychédélique directement inspiré d’un autre guitariste anglais : Jeff Beck des Yardbirds. Sons Of Adam joue dans le circuit des clubs, et les autres musiciens du groupe se contentent largement de ces concerts, qui leur assurent un revenu honnête. Holden a de l’ambition, et part. Il manque alors une opportunité extraordinaire : rejoindre les Yardbirds ! Il revient sur cette histoire avec le journaliste Steven Jezo-Vannier en 2014 :

Fender IV quitte donc le Maryland sur l’insistance de Holden pour s’implanter dans le Sud de la Californie. Ils changent leur nom en Sons Of Adam. Ce déménagement leur permet de gagner en notoriété, et ils obtiennent la première partie des Rolling Stones à la Long Beach Arena le 16 mai 1965. Holden est fasciné par le son de Keith Richards, et modifie son matériel ainsi que son approche de la guitare. Les Sons Of Adam deviennent un des nombreux groupes américains friands des formations anglaises venant jouer aux Etats-Unis : Rolling Stones, Yardbirds, Beatles, Kinks… La formation publie trois simples de Garage Rock entre 1966 et 1967. Le choc de la découverte du son de Keith Richards a profondément bouleversé Randy Holden, qui cherche à jouer toujours plus fort, et à développer un son blues et psychédélique directement inspiré d’un autre guitariste anglais : Jeff Beck des Yardbirds. Sons Of Adam joue dans le circuit des clubs, et les autres musiciens du groupe se contentent largement de ces concerts, qui leur assurent un revenu honnête. Holden a de l’ambition, et part. Il manque alors une opportunité extraordinaire : rejoindre les Yardbirds ! Il revient sur cette histoire avec le journaliste Steven Jezo-Vannier en 2014 :

« C’est probablement quelque chose que j’aurais dû accepter… Après tout, je connaissais l’intégralité des chansons des Yardbirds ; avec les Sons of Adam, on avait même enregistré quelques-unes d’entre elles et obtenu des résultats vraiment biens. Je crois que ce qui m’a empêché de rejoindre le groupe et marcher dans les pas de Jeff Beck vient de moi, je ne voulais tout simplement pas croire au fait qu’il quittait le groupe. Je pensais que c’était une querelle momentanée et que Jeff allait revenir. Je pensais que c’était une de ces crises comme on en a parfois au sein de mes groupes. Je me souviens avoir lâché plusieurs fois mes musiciens avant que les choses ne s’améliorent et que le groupe se rétablisse. Les guitaristes sont des êtres passionnés, ils réagissent de cette façon brusque et extrême. Tout semble aller pour le mieux, pourtant, la minute suivante, rien ne va plus. Je pensais que c’était ce genre de difficultés sans grandes conséquences que traversaient les Yardbirds. Or, il me semblait que si je prenais la place de Beck, cela pourrait être un casus belli et entraîner la véritable rupture du groupe, et je ne voulais pas être le type qui a séparé les Yardbirds !

L’autre raison de mon refus tient au fait qu’il fallait remplacer Beck au pied levé, sans aucune répétition, et se jeter sur le devant de la scène, en live, avec un groupe et un répertoire qu’on n’a pas travaillé. Je ne connaissais pas un seul des musiciens personnellement ! Le choix de mon nom pour remplacer Beck est une manigance des groupies. De nombreux fans de mon groupe étaient également des fans des Yardbirds et quelques-unes avaient leurs entrées dans les coulisses et ce sont elles qui ont suggéré que je prenne le relais de Jeff.»

Après les Sons Of Adam, il se retrouve sans le sou. Sa compagne, sa muse, Georgene, le quitte, le laissant totalement désemparé. Il intègre un groupe psychédélique de Los Angeles : The Other Half. Il raconte :

« Ce sont les mêmes fans qui avaient essayé de me faire entrer dans les Yardbirds, qui m’ont fait intégrer Other Half. J’aimais effectivement leur style garage punkisant, dans leur son comme dans leur attitude. Tout ce dont ils avaient besoin, c’était d’un son beaucoup plus grand, plus fort, plus volumineux. Ils n’avaient pas encore cette perspective et ne savaient d’ailleurs pas comment y parvenir. En réalité, c’était assez simple, pour moi en tout cas. J’aimais le fait qu’ils composaient leurs propres chansons et qu’ils ne faisaient pas de remplissage inutile. C’était un vrai changement en comparaison de ce que nous faisions avec les Sons Of Adam, qui se contentaient trop souvent de reprises à mon goût. Cela nous permettait certes de nous maintenir dans le circuit des clubs, mais cela nous empêchait d’exister commercialement, par nous-mêmes, de nous affranchir. Les engagements dans les bars payaient nos factures, mais c’était une impasse artistique. The Other Half avait de l’ambition et les membres n’étaient pas bloqués par la crainte de ne pas gagner d’argent. Voilà une chose sacrément dure d’assumer son art malgré la peur de ne pas gagner sa vie. Je ne connaissais pas ce genre de peur, je redoutais bien plus de ne pas pouvoir faire de la grande musique et d’aller contre ce que je croyais être mon destin. J’étais convaincu que j’avais besoin de provoquer le hasard pour poursuivre mon rêve. C’est ce que j’ai fait. »

Avec eux, il publie quatre simples et un album éponyme en 1968. Oscillant entre garage rock et blues rock à l’anglaise, il révèle surtout le potentiel gigantesque de Randy Holden. Il s’impose déjà comme un compositeur, signant ou co-signant quatre des neuf morceaux, et brille de mille feux à la guitare. On retrouve ce son à la fois puissant, lourd et incroyablement aérien. Le pinacle est atteint avec les dix minutes de What Can I Do For You, qui permet à Holden de se lancer dans une dévastatrice improvisation de guitare dans laquelle il fait la démonstration de sa tonalité si particulière, à la fois menaçante, psychédélique, blues, et tendue. Il ne travaille absolument pas avec la saturation, mais bien avec le volume sonore impressionnant allié à une sonorité très claire. Il déforme les notes en coulées acides, tirant les cordes en bends féroces, faisant hululer et grincer sa Gibson SG Standard.

Malgré ce joli tour de force, Holden quitte The Other Half peu de temps après la sortie du disque, le guitariste étant très insatisfait de l’enregistrement.

Peu de temps après, il intègre Blue Cheer, pensant trouver dans ce trio tonitruant, réputé pour son volume sonore incroyable, le véhicule parfait pour sa musique. C’est Paul Whaley, qui avait repéré Holden depuis les Sons Of Adam, qui sera à l’origine de son arrivée au sein de Blue Cheer. Randy raconte :

« J’étais un cœur passionné et je me laissais porter par les heureux hasards. En l’occurrence, je n’avais jamais imaginé jouer avec Blue Cheer. C’est une pure coïncidence. J’étais au bon endroit au bon moment, et j’ai été recruté par Paul Whaley, le batteur. Il cherchait un guitariste, moi, je cherchais un batteur pour fonder un nouveau groupe.

Voici comment les choses se sont passées, sous l’impulsion du promoteur du Shrine Auditorium de Los Angeles qui me connaissait plus que je ne le connaissais. Il s’appelait Sep, mais je ne me souviens plus de son nom de famille… Bref, il avait suivi ma carrière depuis l’époque de Fender IV et appréciait le style de jeu que j’avais développé dans les Sons of Adam et Other Half. On s’était rencontré au hasard d’une soirée organisée par deux types dans une maison de deux étages qui ressemblait plus à une gigantesque œuvre d’art. Je me souviens par exemple qu’il y avait une pièce entièrement en argent, du sol au plafond. C’était une salle de bain et même les serviettes, le savon et la brosse à dents étaient argentés ! Une autre salle déclinait le drapeau américain. Ces gars étaient vraiment à fond dans ce qu’ils faisaient.

J’ai donc rencontré Sep dans cette maison. On a engagé la conversation et il m’a dit qu’il était promoteur de concerts rock et qu’il préparait la venue du nouveau groupe de Jeff Beck : Jeff Beck Group. Je voulais absolument voir ce show, Sep m’a donc invité à venir. Jeff Beck passait avant un autre groupe, que Sep avait placé en tête d’affiche : Blue Cheer. J’étais très surpris que le grand guitariste anglais ne soit pas mis à l’honneur. Lui qui avait déjà une solide discographie de succès passait avant une formation de bien moindre envergure, une formation de gamins qui avaient à peine un ou deux albums à leur actif, sans comparaison possible avec la réussite internationale de Beck. Mais Sep m’a expliqué qu’il aimait beaucoup ce groupe et qu’il avait fait le choix de les mettre en lumière. Pour ma part, je suis allé au concert avec la ferme intention de partir après Beck. J’étais sérieusement attiré par lui et par son jeu, pas vraiment par celui de Blue Cheer.

Je m’apprêtais donc à partir, lorsque, soudain, Blue Cheer est arrivé sur scène. Ils ont ouvert avec Just A Little Bit. Paul frappait si fort sur ses fûts qu’il m’a instantanément bluffé. Et je me suis dit : « Le voilà mon batteur ! ». Du coup, j’ai assisté à tout le concert, puis j’ai été dans les coulisses pour discuter avec Paul. Je lui ai ouvertement proposé de laisser tomber Blue Cheer pour se joindre à moi dans un nouveau groupe. Ce n’était pas utile de tourner autour du pot ! Et puis les autres membres ne présentaient pas vraiment d’intérêt à mes yeux. Je ne jurais que par le fantastique jeu de Paul. Les autres semblaient simplement suivre le mouvement en pensant qu’il suffisait de pousser leurs gros amplis à fond, un peu comme je le faisais, mais cela ne suffit pas. Je savais qu’ils avaient l’habitude de venir me voir jouer à San Francisco. Ils sont venus voir les Sons Of Adam et The Other Half et lorsque je remarquais qu’ils étaient là, je branchais une demi-douzaine de Dual Showman ensemble pour les impressionner, pour livrer un solo dont ils devaient se souvenir. La première fois que j’ai fait ça, le public a adoré, moi aussi ! C’était une prise de risque et j’adore ça !

Quelque temps plus tard, Paul m’a avoué qu’à l’origine de la création de Blue Cheer, il avait en tête de me débaucher des Sons Of Adam, mais il avait eu peur que je refuse. Voilà un groupe à l’origine duquel j’aurais aimé être, il aurait dû me demander !

Après mon départ de The Other Half, je voulais créer mon groupe avec des musiciens qui sache tenir la cadence et jouer aussi fort que moi. Paul Whaley était un de ces musiciens. Donc, lorsque je l’ai retrouvé en backstage, après le concert de Blue Cheer au Shrine, j’ai été droit au but. Je voulais qu’il vienne avec moi. Il s’est entretenu avec Jerry le gestionnaire de Blue Cheer, puis je les ai rejoints avec Sep. Ce dernier a décidé d’organiser une jam-session dans sa salle, pour voir ce que cela donne. À ma grande surprise, la frappe de Paul ne parvenait pas à se synchroniser avec Mike Port, le bassiste que j’avais gardé des Sons of Adam. Ils étaient en inadéquation totale. Je ne m’y attendais pas du tout. Paul et moi, en revanche, on jouait comme si on avait roulé ensemble pendant des années. On a joué quelques chansons, puis on a fait une pause. Paul et Jerry ont discuté une nouvelle fois et sont revenus vers moi avec l’intention de m’embaucher dans Blue Cheer. Au vu du résultat donné par la jam, il valait mieux que je le rejoigne plutôt que l’inverse. J’ai répondu à Paul que la nuit portait conseil. À vrai dire, j’étais totalement déboussolé par cette expérience. J’avais parfaitement ressenti l’osmose avec Paul, mais j’étais troublé par la dissonance avec Mike. Et puis Mike a eu une offre pour rejoindre Steppenwolf, j’ai donc décidé d’intégrer Blue Cheer, sans état d’âme. C’était le début d’une grande aventure et c’était grâce à Sep ! Et tout cela n’était au fond qu’un incroyable concours de circonstances. Rien ne doit plus au hasard que notre association, Paul et moi. Sep a été la clef de tout ce qui allait suivre. »

Son premier concert avec Blue Cheer a lieu dans une université de l’Oregon, le 2 octobre 1968. Dès le 15 octobre, le trio se produit au Blaises Club de Londres, leur premier concert européen, puis au Middle Earth Club les 16 et 19 octobre. Le 18 octobre, ils font leur première télévision européenne : l’émission « How It Is » sur la BBC. La seconde aura lieu à Bremen en Allemagne, sur le célèbre show « Beat Club » où ils miment la version studio de Summertime Blues, celle avec Leigh Stephens à la guitare, et qui sera diffusé le 16 novembre 1968.

La formation tourne dans toute l’Europe du Nord : Hollande, Suède, Danemark. En novembre, il revient aux Etats-Unis pour jouer jusqu’à la fin de l’année. Mais en janvier 1969, Randy Holden donne son dernier concert avec Blue Cheer à Stockton en Californie.

Le départ de Randy Holden se justifie d’abord par l’absence de visibilité sur le contrat : il joue sur scène avec Blue Cheer, apporte de nouveaux morceaux, il est appelé à contribuer à un nouvel album, mais ne sait pas ce que l’on attend exactement de lui, ni comment il sera rémunéré pour cela. Il évoque des problèmes de management et de matériel :

« Je pensais qu’avec Blue Cheer je pourrais poursuivre mon rêve de musique amplifiée, mais malheureusement le management était directement opposé à moi, à ma grande surprise, et cette opposition n’a fait que croître avec le temps. La première question que j’ai posée était : « pourrais-je avoir deux fois les amplis que vous utilisez », et ils ont dit non ! Wow, vraiment, et pourquoi ? « Nous n’avons pas l’argent ». Poser des questions sur l’argent était interdit. L’hostilité a découlé de la gestion. Les raisons sont devenues claires au fil du temps.Vous savez, cela avait plus à voir avec la gestion du groupe et le fait de ne pas me laisser jouer aussi fort que je le souhaitais. On restreignait une fois de plus ma liberté et c’est cela qui m’a fait partir. En entrant dans le groupe, je n’avais pas idée des problèmes de drogue et de management qui minaient la formation. Mon expérience personnelle avec la drogue m’a prouvé qu’il n’y a jamais rien de bon à tirer d’elle, seulement de la déception.

Lorsque le management m’ dit que nous n’avions plus d’argent, je ne l’ai pas cru. C’était pourtant vrai et cela signifiait que nous ne pouvions plus organiser de tournée et donc, plus faire d’argent… La tristesse dominait la colère, c’était un invraisemblable gâchis.