Qu’il taille les discriminations, la société de consommation ou nos rapports aux médias, Romero a su le premier faire usage de la métaphore du mort-vivant pour prendre avec virulence le pouls de nos sociétés en complète dégénérescence programmée. La nuit des morts-vivants date de 1968 et on ne va pas jouer au vieux con en disant que c’était mieux avant. De Danny Boyle à Sam Raimi en passant par Edgar Wright et Andrew Currie, l’évolution du genre a permis d’être témoin de la déambulation de ces sombres créatures et de ce qu’elles avaient à nous raconter. Alors quand une BD de Zombies pointe le bout de ses crocs, on est évidemment tenté de la comparer à un film, surtout quand son traitement révèle un aspect hautement cinématographique, chiadant un noir et blanc à la limite de l’expressionnisme. Seulement voilà, Muertos de Pierre Place ne ressemble à rien de connu. Pire, le livre est d’une originalité qu’on pensait elle aussi zombifiée.

Juillet 2018. AMC, la chaîne Américaine de diffusion de la série The Walking Dead, annonce son deuxième spin-off TWD : World Beyond. Promis pour ce début d’année 2020, L’univers des zombies s’étend encore et leur marche funèbre n’est pas prête de s’arrêter. En regardant du coté de leur portefeuille, les producteurs du show ont évidemment compris la logique : faire de leur feuilleton une gloutonne poule aux œufs d’or et Hollywood de démontrer encore que quantité et qualité font difficilement bon ménage, peu importe que le public soit rassasié ou non.

Juillet 2018. AMC, la chaîne Américaine de diffusion de la série The Walking Dead, annonce son deuxième spin-off TWD : World Beyond. Promis pour ce début d’année 2020, L’univers des zombies s’étend encore et leur marche funèbre n’est pas prête de s’arrêter. En regardant du coté de leur portefeuille, les producteurs du show ont évidemment compris la logique : faire de leur feuilleton une gloutonne poule aux œufs d’or et Hollywood de démontrer encore que quantité et qualité font difficilement bon ménage, peu importe que le public soit rassasié ou non.

Commencé en 2010, le programme perd dès l’entame de sa deuxième saison tout intérêt scénaristique, devient un soap sans saveurs, sorte de Plus belle la vie du zombie (voire des Experts Zombies, vu qu’elle se décline maintenant sur le monde entier). The Walking Dead marche à coté de ses pompes. La faute à un genre qui n’en mérite pas tant : Cinéma, jeux vidéo, littérature ou manga, l’image de notre humanité en putréfaction a envahi la culture populaire. Un engouement qui lui a fait perdre toute notion de subversion, encore plus d’un éventuel sous-texte qu’il soit engagé ou non. Sous prétexte de divertir avant tout, le discours suit toujours le même chemin, talonne celui du genre post-apocalyptique en vogue en ce moment : l’homme réduit à néant, se retrouve face à l’homme et révèle alors sa véritable nature et pose la question de savoir qui de l’homme ou du Zombie se révèlera être le véritable monstre. Original, non ? Quand la machine à satire social devient une machine à cash bête à bouffer du foin, c’est l‘hôpital qui déssoude ses urgentistes et les enterre vivants. Le propos, devenu artificiel, tourne sévèrement à vide, surtout quand les artisans de ce beau discours s’avèrent être des tâcherons sans âmes et sans idées, faiseurs ignorants dans un monde de zombies de plus en plus propre et savonné.

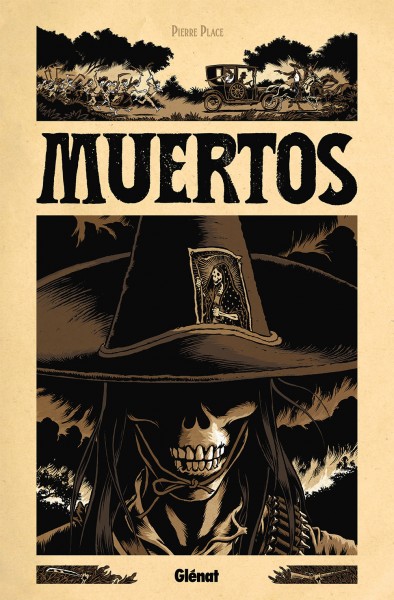

A l’époque de sa sortie, The Walking Dead avait fait sensation, vendu en 2010 comme un renouveau du genre, capitalisant sur un effet sérivore alors naissant. Mais c’est oublier que sa matrice même, le premier tome de la saga initié par Robert Kirkman et Tony Moore, lui aussi victime d’un incompréhensible engouement, était d’une banalité confondante et voyait son intérêt diminuer à peine la première page tournée, simple effet de mode sur papier mâché. Déclinée sur un nombre ahurissant de trente-deux volumes, cette saga, dont le dernier numéro sobrement intitulé « Épilogue » atteint les linéaires au début du mois de janvier, se conclue en même temps qu’une autre BD du genre commence : Muertos de Pierre Place, édité aux éditions Glénat. Est-ce un signe ? Alors que l’un se meurt (définitivement ?), l’autre prend enfin le mort par les dents et infuse à sa narration un sous texte à la dimension sociale que le genre semblait avoir définitivement laisser en pâture à son troupeau d’affamés.

Mexique, au début de l’année 1900. Le pays survit en attendant sa révolte prochaine. Les armées zapatistes sont en sommeil mais une autre insurrection s’annonce. Près d’une maison de campagne biscornue, des blanchisseuses lavent le linge à même la rivière. A l’intérieur, une femme moud du grain sous le poids d’une chaleur qu’on devine écrasante. Elle appelle incessamment un certain Pedro, sans réponses de sa part. Furieuse, elle traverse la maison, atteint la réserve, alors plongée dans le noir, trouve enfin l’homme en question. Mais Pedro droit comme un I, fringues en lambeaux, une bêche à la main, n’est déjà plus que l’ombre de lui-même.

Ces quelques lignes résument la trame introduite par les deux premières planches d’une histoire qui en compte plus de 150. L’intérêt principal n’est donc pas d’entretenir un quelconque mystère autour des fameux « Muertos » du titre, de savoir comment ils vont arriver, qui ils sont et d’où ils viennent. Pas de point de départ de série Z, d’expériences foireuses tentées par un docteur à la manque qui vire à l’orgie de barbaque. La menace, à peine le récit entamé, est déjà présente et la question est plutôt de savoir pourquoi ces morts viennent nous affronter. Le récit va alors se délester de digressions inutiles, diffuser son propos sous forme d’uppercut. Sa structure, divisée en épisodes à longueurs variables, cartographie dès le début tous ceux qui vont faire partie de l’escapade dans un jeu de présentation qui va s’amuser de mieux les réunir pour mieux les détruire : bourgeois colonialistes aveuglés par la religion et l’opulence, contremaitres mercenaires aux couilles en feu, bonnes insoumises, sans oublier la dissidence et le progressisme ici incarné par une jeune fille et un poète. Tous vont entrer dans la danse et prendre part à ce bal des maudits. D’apparence, l’évidence des codes propre au genre évoqués plus haut s’imposent : absoudre toute dimensions et distinctions sociales, pour mieux confronter l’homme face à l’homme. Original, non ? Mais ne vous fiez pas aux apparences, sous ses allures d’énième variation autour de la métaphore du mort-vivant, Muertos déterre les bons cadavres et les fait déambuler avec force et persuasion.

S’il est vrai que situer une histoire de zombies en ville pour mieux ramener l’homme à son état primitif dans un espace qu’il pensait maitriser est devenu la base du genre, la raconter à la campagne, déroute à plus d’un titre. Ici, l’espace n’est maitrisé par personne. Violent et fourbe, le lecteur découvre avec ses personnages un environnement en tous points hostile. Quand ils ne sont pas poursuivis par cette horde sauvage, c’est la nature elle-même qui s’éveille et enlise les espoirs de ce fragment de la civilisation en déroute, réduisant cette fuite éperdue vers un ailleurs qui nous restera inconnu, en en un massacre à ciel ouvert.

L’étourdissement que procure cette découverte permanente de la campagne Mexicaine est d’autant plus fort que de son propre aveu, l’auteur ne construit pas son environnement par hasard : « Sans trop savoir pourquoi, je place souvent mes histoires dans des pays lointains, « exotiques » pour le lecteur Français. Je crois que c’est pour mieux parler des choses qui sont les plus proches de moi, un artifice pour mettre une distance entre moi et mon sujet. Du coup, je prends énormément de liberté avec les contextes que j’utilise. Mes Mexicains, par exemple, ne ressemblent en rien à leurs congénères réels. Je me suis énormément documenté sur la Révolution mexicaine, j’ai dévoré tout ce que je pouvais sur le sujet, mais au final mes zapatistes ne ressemblent qu’à mes zapatistes. Ils peuvent se balader dans des jungles ou des sierras qui n’ont rien de paysages qu’ils traverseraient réellement. En bref, c’est un Mexique entièrement réinventé pour parler de notre société contemporaine. » Quand la fiction et son pouvoir de subversion reprenne enfin la place qui est la leur.

Face à cette histoire d’invasion, on aimerait aller vers des évidences, se raccrocher à quelque chose, une référence, un style à l’heure ou tout n’est que recyclage imbécile, mais la BD ne fait qu’une chose : imposer une personnalité sans défaut, sinon celui de lever le majeur quand bon lui semble et le poing sans crier gare. Surtout connu des lecteurs de feu AAARG Magazine et Fluide Glacial, l’œuvre de Pierre Place s’est toujours intéressé de près ou de loin aux petites gens, aux loosers magnifiques qui peuplent nos contrées, à ceux qu’on dont on se fout ouvertement de près ou de loin mais avec qui, sans s’en rendre compte, on finit toujours plus ou moins par trinquer. Que ce soit avec Au Rallye, chronique de la vie d’un bistrot sortie chez l’éditeur indépendant Warum, ou des aventures de la bande de bras cassés de l’excellent Macadam Byzance scénarisé par Pierrick Starsky, sorti chez Fluide Glacial, le propos social est toujours omniprésent, en même temps qu’il nourrit des histoires tantôt drôles, tantôt cruelles. En quelque cases, la situation et le trait de l’auteur nous ramène à ce qui faisait la saveur et l’humour de Zapatistas, fresque grandguignolesque qui prenait déjà pour cadre le Mexique zapatiste du début du vingtième siècle et racontait les folles aventures de Carmen & Jorge aux prises avec les tourments de la révolution. Mais si c’est un humour tenté de noir qui imprégnait Zapatistas, change ton fusil d’épaule camarade et vise juste, l’humour de Muertos git sous une croix de bois tâchée de sang et ne se réveille jamais tout au long de ce récit mortuaire.

Sa recette, Pierre Place la connait sur le bout des pinceaux. Et c’est donc celle-ci qu’il applique ici encore une fois. La nuance : l’ambiance troque les habituels aspects colorés et débonnaires de ses contes contemporains contre une austérité et une férocité plus que bienvenue. Ici point de morsures ou de morts qui sortent de terre mais une horde de gens agacés, qui déroule à tout va. Les morts sortent de nulle part, ramène l’homme à sa valeur primaire, le laisse abasourdi, le froc en bas des chevilles, vagabond paumé face à un monde qu’il ne comprend pas ou plus. Les morts ne mangent pas, ils tuent. Ils ne mordent pas, ils tranchent. La violence, soudaine, se diffuse sans fioritures, avec heurts et fracas. Inutile de vous attacher à un personnage, son destin, en permanence remis en question, fait qu’il y a de fortes chances pour que deux planches plus loin, sa tête dodeline au bout de la fourche des guérilleros qui composent cette armée malade. Sans déflorer l’intrigue, c’est ici que le propos social prend toute sa force puisque la puissance déroulée par cette invasion zombie rappelle assez facilement le contexte fracassé qui est en ce moment le nôtre. Dire que Muertos est la BD qui fait parler les insurrections de notre bel hexagone serait un peu réducteur, mais on peut sans mal avancer qu’il en soutient en tous cas l’écho et ce jusqu’à une dernière case qui finit d’imposer, si besoin en était, la position de son auteur face aux inégalités qui parcourent nos existences.

En questionnant la cohérence du fond, difficile de ne pas discuter la forme. Si croquer son Mexique fantasmé dans un noir et blanc proche de l’expressionnisme, donner à ses Sierras des airs de western à la Sergio Leone (Il était une fois la Révolution en tête), sont des faits évidents à la lecture du livre, l’approche visuelle de Pierre Place parait plutôt pétrie aux romans graphiques des années 30, Frans Masereel et Lynn Ward en tête. Ces artistes engagés et politisés, usaient de la dualité chromatique de la gravure sur bois pour mieux marteler les iris et nourrir les encéphales de leurs engagements respectifs. Cette approche se voit rejointe par un autre aspect important de la culture populaire mexicaine.

Initialement parues dans feu le magazine AAARG ! les premières planches de l’histoire de Muertos devaient originellement s’appeler Calaveras avant que l’éditeur Cornelius ne décide de donner un titre équivalent à l’un des tomes qui composent la trilogie du Tintin de l’étrange de Charles Burns. Les Calaveras, ces gravures sur bois qui représentent de mornes figures squelettiques, accompagnaient les chansons satiriques et les pamphlets politiques Mexicains. Leur représentant le plus connu en France, Jose Guadalupe Posada a récemment eu le droit à une rétrospective sur son travail via un superbe livre sorti chez l’Association qu’on ne saurait que trop vous conseiller. Illustrations de presse, caricatures de groupes sociaux ou d’hommes politiques, ces œuvres imprimées clandestinement, nourrissaient les journaux populaires d’un discours en phase avec leurs réels tourmentés. Le terme est ici le nom donné à cette horde d’un nouveau genre. La figure du mort en révolte est la sève des zombies de Pierre Place, tout sauf une horde de viandards affamés, prête à se nourrir de la moindre chair.

Enfin, puisque directement citée, la référence la plus évidente qui termine d’asseoir la cohérence de cet étonnant roman graphique, invoque le fantôme de B.Traven, auteur anticlérical et anarchiste qui s’invite au détour du titre d’un chapitre tiré de son roman Le vaisseau des Morts. Dans le livre, Traven raconte l’odyssée scabreuse d’un marin américain dans l’Europe des années 20. Dépouillé de toute identité, il s’engage en tant que matelot sur un rafiot voué au naufrage. Véritable cercueil flottant, la Yorrike va le transformer en légume, mort vivant que seul l’espoir ne cessera de faire vivre. B.Traven, auteur dont l’identité mystérieuse n’a jamais été déterminée est la figure même de celui qui élève sa voix au nom du peuple, un son pour les rallier tous.

A travers sa critique des inégalités sociales, pas un seul de ces morts vivants n’émettra d’ailleurs une seule onomatopée. Les regards importent souvent, ne trahisse jamais leurs intentions, mais le son lui est inexistant. Et si finalement les morts aphones de Pierre Place ne voulait qu’une chose : expurger leur mal-être et sonner le réveil des vivants pour les sortir de leur inertie mollusque ? Toujours de l’aveu de l’auteur : « Il y a quelque chose de précieux dans l’écriture de Traven, quelque chose qu’on pourrait qualifier « d’amusement amoureux » et qui me touche tout particulièrement, qui m’influence dans ma manière de raconter des histoires. C’est cette capacité à parler de choses très graves, d’horreur parfois, avec un détachement à la fois moqueur et bienveillant. Il parvient à témoigner de la bêtise humaine, de sa violence individuelle et collective, tout en témoignant d’un amour pour l’humanité qui donne à ses livres une dimension universelle. » Un silence de révoltés qui en dit long.

Muertos par Pierre Place, chez Glénat.

2 commentaires

Kelle CORONAssE LA VIDAssE!

chez nous nous employons que d avocats russophobes!