Ceux qui ont emprunté le métro parisien au moins une fois dans leur vie ont forcément croisé les dessins de Stéphane Trapier. Depuis 2004, il a illustré la totalité des spectacles présentés au Théâtre du Rond Point avec à sa tête Jean Michel Ribes – dont le bail à la tête du théâtre s’est achevé fin 2022. Quand ses travaux ne montrent pas Christophe Alévêque en slip ou Patrick Timsit faisant des câlins à un obus, ils questionnent notre rapport à la pop culture à grands renforts de créatures mutantes et fun ou se croisent Jabba The Hutt, Marios Bros et des cerfs qui font la bringue avec Marylin Monroe. A l’occasion de la sortie d’un livre hommage et d’une exposition, rencontre avec celui qui a taggé le métro parigot pendant vingt ans sans se jamais se faire cramer.

Derrière ses allures de garçon sage, Stéphane Trapier est un homme drôle. Quand il nous reçoit en interview, sa bonhomie et ses airs joueurs parlent pour lui. Né en 1964 à Clichy-la-Garenne, il fait ses classes sur Astérix et Le Canard Enchainé avant de se former à l’école d’art de Cergy-Pontoise. En 88, il rentre chez Hachette puis devient pornographiste. « Je bossais pour une entreprise qui faisait du Minitel Rose et des publications pour obtenir les commissions paritaires nécessaires à l’ouverture des services. Le type qui dirigeait cette boite était un geek avant l’heure, qui avait investi dans les premiers Mac et les premières imprimantes Apple. En 88, c’était les débuts de la PAO. J’y suis resté un temps pour en maitriser les outils. » La suite se dessine dans les revues Tintin Reporter, Je Bouquine, chez les éditeurs Bayard, Syros, Mango. En bossant pour L’Autre Journal, il rencontre Xavier Barral, alors son directeur de création. Avec lui, ils vont monter Atalante, une agence de communication qui les mènera vers l’aventure du Rond Point. La tâche alors confiée à Trapier est d’illustrer chacun des spectacles qui seront joués au théâtre dans l’année à venir. Repris en 2001 par Jean-Michel Ribes, le lieu est voulu selon lui « comme un théâtre d’aéroport : on s’assoit et on décolle vers des destinations inconnues ».

L’exercice de Trapier au Rond Point fut donc une véritable rampe de lancement, celle qui permis à son style d’éclore et de s’affirmer. Avec sa galerie de personnage hors-normes et polymorphes, mutants jovials pour certains, absurdités sombres pour d’autres, Trapier nous a régulièrement fait visiter la bulle qui compose son cerveau. On a ainsi l’impression de se balader dans un logis de fous furieux, une colocation timbrée à l’égal de la maison qui rend fou dans le génialissime dessin animé Les Douze Travaux d’Astérix. On monte mille escaliers, passant d’une pièce à une autre, ouvrant et fermant des portes mal taillées pour mieux découvrir des situations improbables ou la poésie se mêle au chelou. Un territoire étrange qui s’il ne permet pas de voir une femme imiter une poule se faire courser par un homme tenant absolument à la décapiter, n’en dégage pas moins une vision douce amère de la vie cernée par la mort et le temps qui passe, des monstres qui nous habitent, nous hantent et parfois nous bouffe de l’intérieur. Si d’apparence tout a l’air figé, presque transi, les dessins de Stéphane Trapier vivent avec une seule idée pour les gouverner tous: raconter une histoire avec peu. C’est qu’avec lui la curiosité s’attise. Un spectacle ainsi nommé J’ai pris mon père sur mes épaules montre un homme chevauchant un crabe géant. Alors quoi, il parle de crustacés ce spectacle ? Qu’importe. Qu’il mette des bulles pour faire parler ses personnages ou non, Trapier a su lui aussi nous faire décoller vers des destinations inconnues.

« L’illustration est un parent pauvre et la BD est toujours un peu considéré comme un pis-aller ».

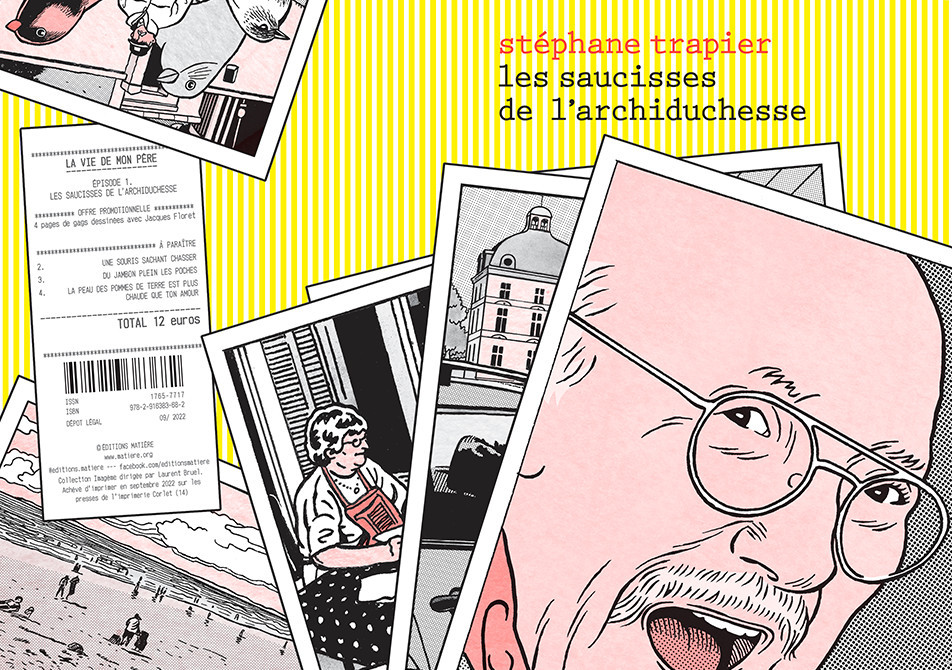

Illustrations de presse pour Le Monde, Télérama ou Fluide Glacial, couvertures de livres mais aussi BD’s sont autant de terrains dont il s’est fait l’arpenteur. Avec Tarzan contre la vie chère paru en 2014 aux éditions Matière, il garde son âme d’enfant, détourne des photos de vieux films pour parler de situations d’aujourd’hui, amenant décalage, humour et poésie. Avec Mes Plus Grands succès sorti chez Casterman en 2020, il propose un mélange de strips, BD’s, dessins humoristiques et les aventures de Pierre Perret soit « un bon fourre-tout qui n’a pas trouvé son public » selon lui. A l’heure de notre rencontre, les éditions La Table Ronde sortent un recueil de ses travaux intitulé Rond Point, 20 ans de théâtre en affiches. La sortie du livre sonne comme un évident regard dans le rétroviseur mais le bilan s’alourdit un peu plus: Jean-Michel Ribes quitte la direction du théâtre à la fin de cette année 2022. Les six dessins les plus récents conçus par Trapier sont donc bel et bien les derniers qui viendront griffer les murs du métro ou pavaner dans les colonnes Morris, la nouvelle direction n’ayant pas souhaitée en reprendre l’esprit. En plus du livre, une expo de ses dessins pour le Rond Point à la galerie Hubert & Breyne à Paris à lieu jusqu’au 31 décembre et sa nouvelle BD Les Saucisses de l’Archiduchesse, toujours aux éditions Matière, est sortie en octobre dernier. Avec un programme aussi chargé, l’occasion de parler avec celui qui à mis une moustache à la Joconde et fait se biturer Titi sans Grosminet avec des poissons rouges était décidément trop belle.

Elle commence comment cette histoire ?

Dans les années 90 j’ai aidé à fondé une agence de communication qui s’appelle toujours Atalante avec Xavier Barral. J’ai exercé là-bas en tant que directeur artistique et graphique. Nous avons collaboré avec des centres d’art, des éditeurs, des institutions culturelles, l’Opéra de Paris, la Cité de la Musique et de nombreux théâtres dont celui du Rond Point. Pendant à peu près deux ans il y a eu beaucoup de tâtonnements au Rond Point, des affiches avec de la photo, différentes choses. Fréquemment Jean Michel Ribes, qui aime que ça bouge, nous réclamait des nouvelles propositions. Normalement le dessin la plupart des gens s’en foutent. En France il n’y a pas tellement de culture graphique et visuelle et encore moins de culture du dessin. L’illustration est un parent pauvre et la BD est toujours un peu considéré comme un pis-aller. Mais Ribes ne se posait pas la question, il voulait du mouvement. Quand il a fait son premier spectacle en 2004, Musée Haut, Musée Bas, Xavier Barral a dû se dire que Ribes aimerait beaucoup le dessin et il m’a donc sollicité. Je n’étais pas du tout sur que ça allait lui plaire. Finalement il était enchanté et la pièce a été un vrai succès. Si ça n’avait pas été le cas, peut-être qu’il n’y aurait pas eu de suite ? Après, Ribes m’a de nouveau rappelé et la machine était lancée. Ce que j’aime avec cette collaboration, c’est qu’elle a est née de quelque chose de vraiment spontané puisque je ne suis pas arrivé avec un dossier de com et tout un tas d’explications autour. Le projet a évolué peu à peu et nos univers se sont bien amalgamés. La couleur par exemple est venue au fur et à mesure.

En tant que directeur artistique d’une agence comme Atalante, la conception d’une affiche se passe comment ?

Quand tu travailles pour une institution, tu cherches à traduire l’esprit que eux veulent incarner. Je me souviens qu’à mes débuts, je cherchais absolument à montrer que c’était de moi, qu’il y avait malgré tout une âme derrière la commande. Mais assez vite ça m‘est sorti de la tête parce que tu te rends compte que tu n’en as pas vraiment besoin. Ensuite tu dois précisément parler du spectacle, il faut que tu évoques une clé, une porte d’entrée. J’ai toujours considéré être « au service » du spectacle. C’est ton vocabulaire graphique, ta patte mais tu défends l’oeuvre avant tout. Avec ces filtres que tu as déjà, tu prends connaissance des éléments à ta disposition et partir de là, il y a des images qui te viennent ou non. Personnellement, j’aime les poses très marquées, presque figées, alors que le dessin s’évertue à être quelque chose de très vivant. Ca donne à l’ensemble une certaine étrangeté, un esprit presque roman-photo finalement. Quand tu fais une affiche tu cherches évidement à avoir un impact visuel. Dans mes recherches, je faisais des dessins de manière assez simple et après je m’aidais de documents pour construire mon image. C’est comme ça que je voyais avec plus de précisons si mon idée tenait le route ou pas. Ce n’est pas toujours facile car il faut arriver à combiner l’impact visuel avec le fait qu’on pige l’idée tout de suite.

« Au moment de la création des affiches, les couloirs du métro étaient tellement remplis d’images, de couleurs , de pubs affreuses, qu’un simple dessin isolé sur fond blanc ça se voyait. Comme une respiration ».

C’était quoi votre méthode de travail avec les gens du Rond Point ?

En premier, je voyais Jean Michel Ribes et Catherine Logier qui s’occupaient de la programmation. Ensuite je voyais Pierre Notte qui rédigeait tous les petits textes de la brochure, une sorte de pitch sur le spectacle ajouté à quelques indices biographiques sur les interprètes ou les auteurs. Lui même est auteur et pas mal de ses spectacles ont été joués au Rond-Point. Il me parlait d’à peu-près tout, sauf des spectacles qui venaient tout juste de se recaler. Il y avait vraiment à boire et à manger. Parfois les briefs étaient très clairs, parfois les spectacles le touchait moins donc il avait plus de mal à m’en parler. Il m’arrivait de recevoir des dossiers avec le texte entier, sinon juste un dossier de presse, sinon rien du tout. Il y avait vraiment tous les cas de figure. En général j’avais connaissance de la programmation en janvier et je m’y mettais vraiment en février. Je faisais alors des croquis de chaque spectacle. Rarement un, souvent deux, voir trois par pièces. J’avais environ 130 croquis à proposer sur toute la saison. La validation passait d’abord par le Rond Point, qui l’envoyait ensuite aux compagnies, qui validaient ou pas et ensuite le dessin repassait par Ribes. Il y avait quelques strates donc. En travaillant, j’essayais toujours de rester dans le ton irrévérencieux du Rond Point même si ce n’était pas toujours facile. Un spectacle sur un homme en fin de vie par exemple, les problématiques ne sont pas les mêmes. Un spectacle de cirque ou de danse va forcément amener autre chose mais l’esprit restait incarné par le style graphique, le fond blanc, etc.

Le fond blanc c’est venu assez vite d’ailleurs. En parlant avec Xavier Barral, on s’est dit qu’on avait pas forcément besoin de décors. En BD, on se fait toujours un peu chier avec les décors donc je m’étais dit que je pouvais m’en passer sauf quand le décor est un personnage et qu’il fait partie de l’histoire. On s’est aperçu, même si à l’origine ce n’était pas fait pour ça, qu’un dessin de ce type avait plus d’impact dans le métro. Au moment de la création de ces affiches, les couloirs du métro étaient tellement remplis d’images, de couleurs , de pubs affreuses, qu’un simple dessin isolé sur fond blanc ça se voyait. Comme une respiration.

La couleur arrive comment ?

Les machine d’impression d’affiches ont fait beaucoup de progrès depuis les vingt dernières années et quand je dis progrès, c’est surtout qu’elles se sont démocratisées. Grâce à Atalante, j’ai longtemps fait les suivis d’impressions donc je voyais leur évolution. Avant la technique ne permettait de travailler que couleur par couleur, tu voyais les strates apparaitre une à une et même si c’était un peu laborieux, ça avait quelque chose de grisant. Puis les machines quadricolor sont arrivées et là où il y a 25-30 ans c’était un luxe, ça a fini par devenir possible financièrement. La direction du Rond Point voulait de la couleur parce qu’elle permet d’amener de la gaieté mais ça ne tiendrait qu’à moi, je les ferais toutes en noir et blanc. Jusque récemment quand je montrais un croquis à Ribes, il me disait: « très très bien, mais il y aura de la couleur hein ? » Ah, ah. Techniquement, je bosse sur Photoshop et je la travaille en Benday.

En quoi ?

Dans les années 80 quand tu faisais une maquette en noir et blanc, tu la montais sur papier avant qu’elle ne soit photographiée et sur un calque tu entourais, par exemple ta typo, et tu indiquais le code couleur. Donc un rouge ça pouvait être Magenta 100, Jaune 100. Pour t’aider tu avais des nuanciers. Il y a des interviews d’Yves Chaland assez intéressantes. Il raconte que pour lui les photograveurs étaient vraiment des sagouins. Quand ils faisaient des couleurs directes, ils ne savaient pas restituer la couleur de ses planches donc il préférait les travailler en Benday puisqu’au moins il y avait des indications en pourcentage et les photograveurs n’avaient rien à dire. C’était beaucoup plus précis. Pour ma part je travaille également de cette façon. Mon univers est très proche de l’esprit des vieux comics. J’ai grandit avec Pif Gadget, je pense aux vieux Tarzan d’Edgar Rice Burroughs qui traînaient chez mes grands-parents. On parle de comics d’avant-guerre. J’ai lu beaucoup de BD de gare, et je me sens très proche de l’esprit pulp. Dans cette culture, il y a régulièrement des allers-retours entre les cultures européennes/franco-belges et la culture américaine. J’aime la façon dont l’un et l’autre se sont nourris et se nourrissent encore. Aujourd’hui, tu retrouves ça chez Charles Burns par exemple. Il est typiquement américain et pourtant il dessine Tintin. Dans l’autre sens, tu as Mezzo et Pirus avec Le Roi des Mouches. Eux je trouve qu’ils touchent autant à une culture américaine qu’à une culture allemande. Le Roi des Mouches a pour moi quelque chose de très déterritorialisé, on ne sait jamais très bien ou il se situe. J’aime quand la BD a vraiment un pays propre. Avec Tintin, Hergé a inventé un pays, il y a Tintinland comme il y a Mickeyville. J’aime cette idée du territoire imaginaire, qui existe moins en illustration, mais qui nourrit malgré tout.

« Faire du dessin est un bon moyen pour moi de représenter la vie de manière peu ennuyeuse. »

Quand vous avez eu la possibilité de commencer à explorer la couleur dans le cadre de ce projet demarré en noir et blanc, vous l’avez ressenti comment ?

Je l’ai pris comme une continuité sur ce boulot. Je la travaillais déjà depuis un moment dans d’autres projets. C’était assez naturel finalement. Des tâches de couleurs, les gens le voient comme un maquillage sur le dessin, ça le rend plus attrayant, ça mets des accents, ça précise, comme un coup de cymbale ou un riff de guitare. C’est comme ça que je m’en suis servi. D’ailleurs dans le livre, j’ai modifié certaines couleurs parce que j’ai eu une période qui n’était pas très gaie, mais aussi parce que je trouvais admirable la colorisation que Véronique Dorey avait fait pour Le Roi des Mouches justement. C’est une très bonne dessinatrice et une excellente coloriste. Dans son travail, il y avait des contrepoints hyper-violent, dans des tons Magenta, Jaune. J’avais pris une vraie baffe. Dans les couleurs de cette période, on parle de 2009/2010, il y avait beaucoup de tons cassés, de teintes trop sombres donc je les ai un tout petit peu rafraîchit. Quand je la travaille, j’essaye surtout de faire à ce qu’elle soit harmonieuse. Pour moi la couleur ne peut absolument pas être réaliste, sinon c’est atroce puis tu t’ennuies. Elle peut aussi amener de la compréhension. Si tu passes vite devant l’image, tu vas isoler des éléments en changeant de chromie et donc on va mieux comprendre qu’il s’agit d’un arrosoir par exemple. Un arrosoir, un chien qui danse, un crabe ou une banane qui rit, peu importe aha.

« Mes grands-parents étaient communistes donc Pif le Chien j’y avais le droit tous les weekends quand j’avais 4-5 ans ».

Au regard de cet univers riche que ces vingt années représentent, vous est-il déjà arrivé d’avoir des pannes d’inspiration ?

Oui bien sûr mais c’est valable pour tous les boulots. Quand tu es devant certains sujets, des fois tu penses que tu ne vas jamais y arriver mais avec l’expérience tu sais comment naviguer dans certains domaines. Au début du Rond Point ce n’était pas simple du fait que la grammaire n’était pas encore en place, le rapport de force n’était pas en ma faveur. Une fois je me suis retrouvé face à Daniel Mesguich. Il avait une idée très précise en tête. Il m’avait ramené un livre de Claude Serre, ce qui est aujourd’hui considéré comme de l’illustration pour personnes âgées mais qui était encore très populaire à l’époque, aha. Bref, il voulait que je m’en inspire. De lui et de MC Eischer. Il voulait un mélange entre ces deux artistes. L’avantage avec le Rond Point, c’est que le langage s’est vraiment bien installé au fur et à mesure. Les gens connaissaient et j’ai eu la chance que souvent les créations plaisent. Ca m’est arrivé de ne pas tout de suite piger l’esprit du spectacle, de faire un travail complètement à coté de la plaque mais généralement avec une discussion tout s’arrangeait. Il y a assez peu d’exemples de collaboration qui ont duré aussi longtemps. Elle est principalement liée à la longévité de Ribes à la tête du Rond Point, à sa fidélité, son esprit de troupe. Si je m’étais mis à faire n’importe quoi, ça n’aurait pas continué. Mais à partir du moment ou le truc correspondait, il n’y avait aucune raison de changer.

Et des galères avec un dessin ?

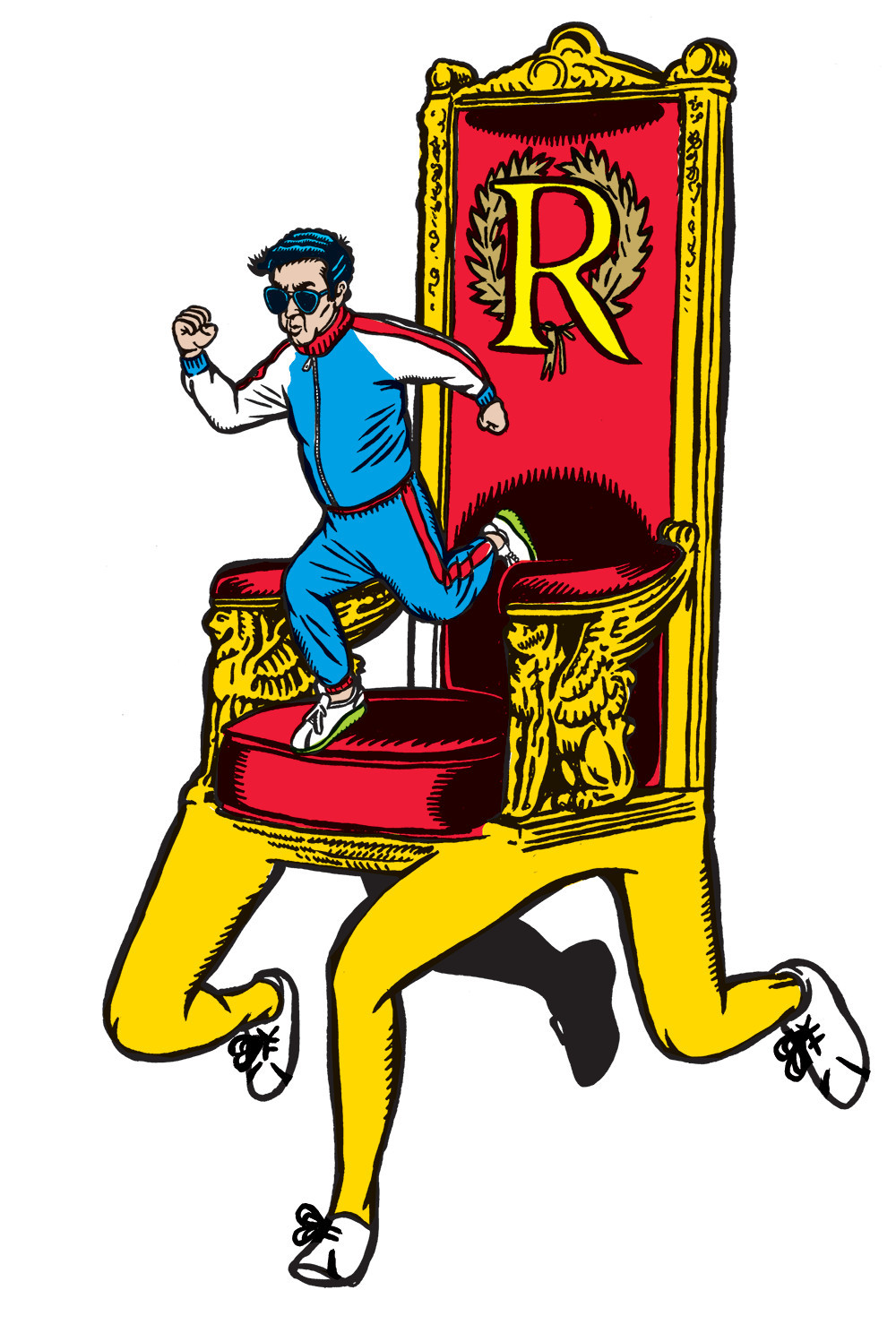

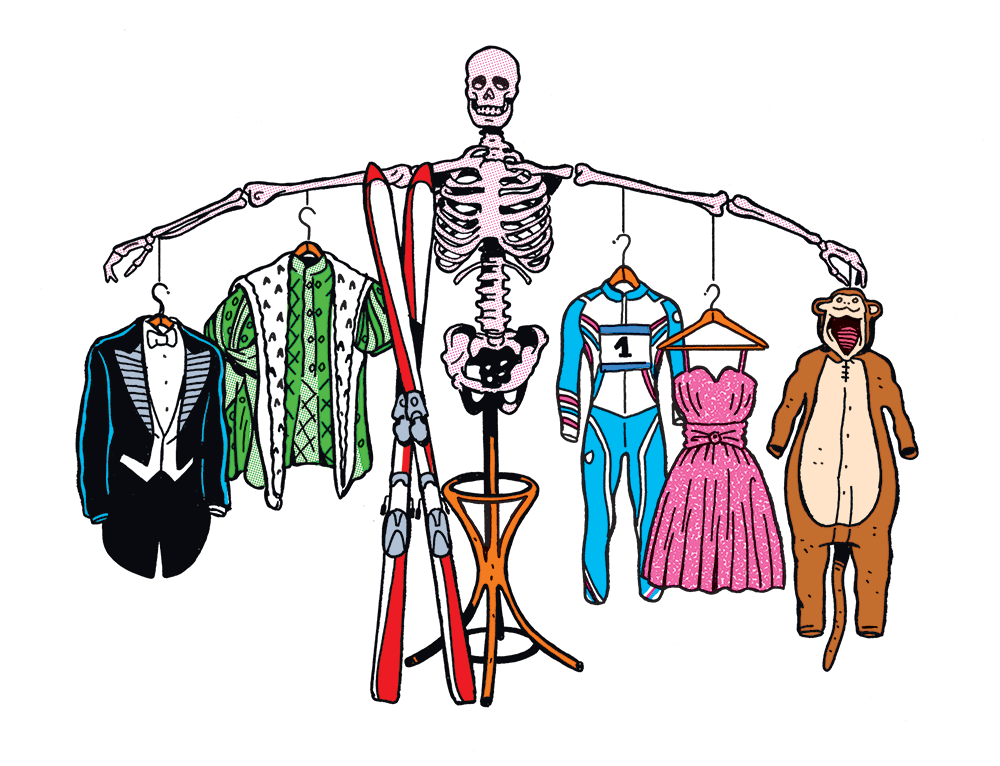

Ceux de Ribes n’étaient pas toujours les plus simples à saisir. Je pense notamment à ce spectacle intitulé René l’énervé. Il s’agissait d’une opérette autour de la figure de Sarkozy, un roitelet très agacé qui courait tout le temps. Au moment de la création, je fais croquis sur croquis mais rien ne va. Je crois que mes doutes reflétaient les siens parce que lui aussi était en plein questionnement sur sa pièce. Je finis par faire des esquisses sur des post-it, des idées à peine notées. Je passe le voir au Rond Point à la pause déjeuner. Je le vois avec son assistante et il me dit: « Je te fais souffrir hein ? ». Je ne réponds rien et il enchaine: « Toi aussi tu me fais souffrir ! » Aha. Il a tilté sur le truc dès qu’il l’a vu. Il aimait cette idée du mec qui coure sur une chaise qui coure. Dans mes arrachages de cheveux récents, il y a ce spectacle de l’Oulipo, C’est un métier d’homme. Une belle galère. Il s’agit d’une même histoire réinterprétée en fonction d’un métier. Il y a un descendeur à ski, un roi, un mec habillé en singe et chacun reprend l’histoire selon sa fonction. Il y a donc cette contrainte mais aussi l’idée d’une narration qui diffère complètement en fonction du métier exercé. Autant dire impossible à retranscrire en illustration. J’appelle Hervé Le Tellier, l’homme à la base du texte, pour lui en parler. Il me dit: « C’est très simple, c’est un squelette textuel. » Ses mots m’ont tout de suite parlé et ils m’ont permis de dessiner au pied de la lettre l’image du spectacle. Je me rends compte que quand je fais quelque chose au pied de la lettre, un truc un peu premier degré, c’est à partir de là que le dessin prend une dimension onirique et qu’arrivent des images détonnantes.

Il y aussi de bonnes surprises, j’imagine.

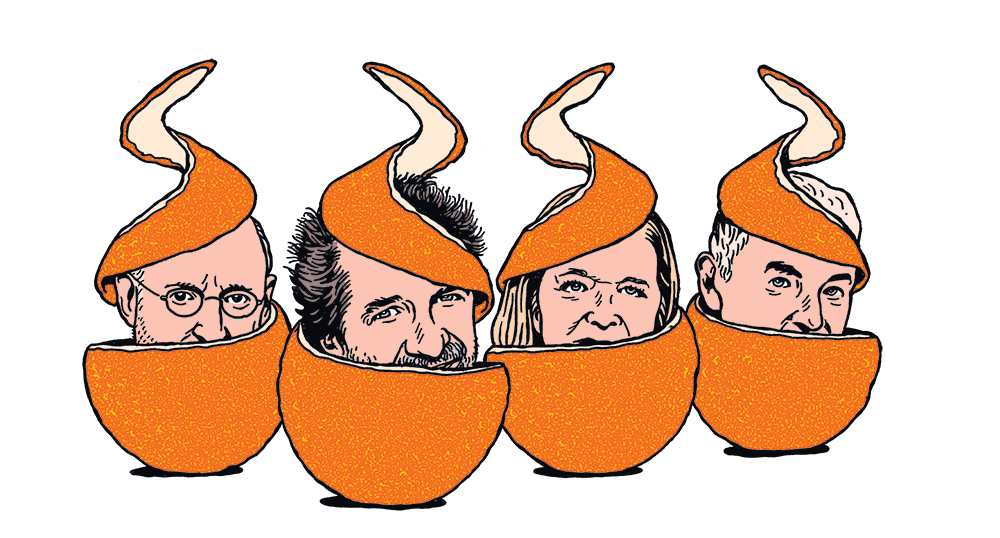

Oui bien sûr. Je pense à ce spectacle qui n’a pas encore joué qui s’appelle A la vie à la mort de Gilles Gaston Dreyfuss, un auteur et comédien que j’aime beaucoup. Quand il m’a raconté l’histoire de la pièce, elle était finalement très banale. Ce sont les comédiens qui vont ensuite l’incarner sur scène et lui donner le ton. Dans l’histoire, il s’agit de très vieux copains qui se connaissent depuis trente ou quarante ans, qui se retrouvent, qui parlent entre eux. C’est assez subtil. Je tourne autour, c’est compliqué puis je finis par faire des oranges en train d’être pelées et ces quatre personnages dans les oranges. Ils se connaissent bien alors ils s’épluchent. Il y a cette idée de l’intimité qui est révélée. Quand je lui ai présenté, Gaston-Dreyfuss m’a dit ne pas voir le rapport puisqu’il n’est question d’oranges à aucun moment dans la pièce, mais il a adoré l’idée.

J’ai l’impression qu’il y a beaucoup d’animaux dans toutes de sortes de situations et de mutations. Il vient d’où ce bestiaire ?

A cette question je vais surement répondre: Pif le Chien ! Mes grands-parents étaient communistes donc Pif le Chien j’y avais le droit tous les weekends quand j’avais 4-5 ans. C’était Pif Gadget d’ailleurs mais c’était assez extraordinaire. Il y avait un mélange de BD réalistes et de BD que j’appelle « Gros nez ». Il y avait Rahan, Docteur Justice, Hugo Pratt, Gotlib ou Mandryka. C’était un vrai mélange hétéroclite. Je l’ai d’ailleurs un peu retranscrit dans certains travaux, ce coté partagé, un peu fabuleux. Mes animaux, ils sont souvent mélangés à d’autres corps qui n’ont rien à voir. Pif est une figure qui me suit encore aujourd’hui. Je l’ai intégré à ma dernière BD. Je pense aussi à Benjamin Rabier que j’adorais et qui est le gars qui a dessiné le logo de la Vache qui Rit. Mais ça c’est vraiment vieux, aha.

Est-ce qu’il y a une idée cathartique dans ces dessins, à l’égal de ce que dit l’aphorisme de Topor à la fin du livre Théâtre et Fantasmes sont faits l’un pour l’autre, la représentation de fantasmes ou même de rêves ?

Je n’ai jamais été très fan de dessiner mes rêves. Comme tout le monde j’ai des rêves parfois hyper réalistes, parfois hyper étranges. L’idée c’est possiblement de s’en nourrir sans forcément le retranscrire, tu les laisses affleurer et tu les libères à la surface du papier. Topor disait aussi que « faire du théâtre (était) le seul moyen de ne pas s’y ennuyer » et son ami Filliou que « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art ». Peut-être que le seul moyen de ne pas s’ennuyer dans la vie, c’est de la réinventer pour en faire un théâtre, pour en faire, plus que du surréalisme, quelque chose de pas réaliste. Je n’aime pas le réalisme, c’est chiant. Ca peut être formidable mais ça m’ennuie d’en faire. On m’a proposé de faire de la BD reportage mais je trouve ça assommant. Faire du dessin est un bon moyen pour moi de représenter la vie de manière peu ennuyeuse. Puis dans mes dessins, il y a beaucoup d’éléments du réel mais détournés, dénaturés, transformés vers des aspects plus chimériques. Je n’ai rien contre le surréalisme, je l’adore. Je trouve juste que c’est un mot valise, un peu passe partout, limite galvaudé. D’un point de vue artistique et historique, c’est un mouvement très précis. Il y a encore des artistes surréalistes mais c’est quand même un peu vieux. Ce sont des références qui font partie de mon univers mais je ne me définis pas du tout comme un artiste surréaliste. Je me sens plus proche de l’onirisme ou de l’absurde, du surnaturel, du pas naturel. Cet aspect du travail de Topor et de Ribes, qui est pour moi l’un de ses héritiers, m’a toujours plu, cette question de fuir la réalité pour s’en extraire, non pas parce que tu en as peur mais parce qu’elle ne te plait pas toujours et donc tu la réinventes.

Il y a souvent des têtes connues dans ces travaux, est-ce un défi de les représenter ?

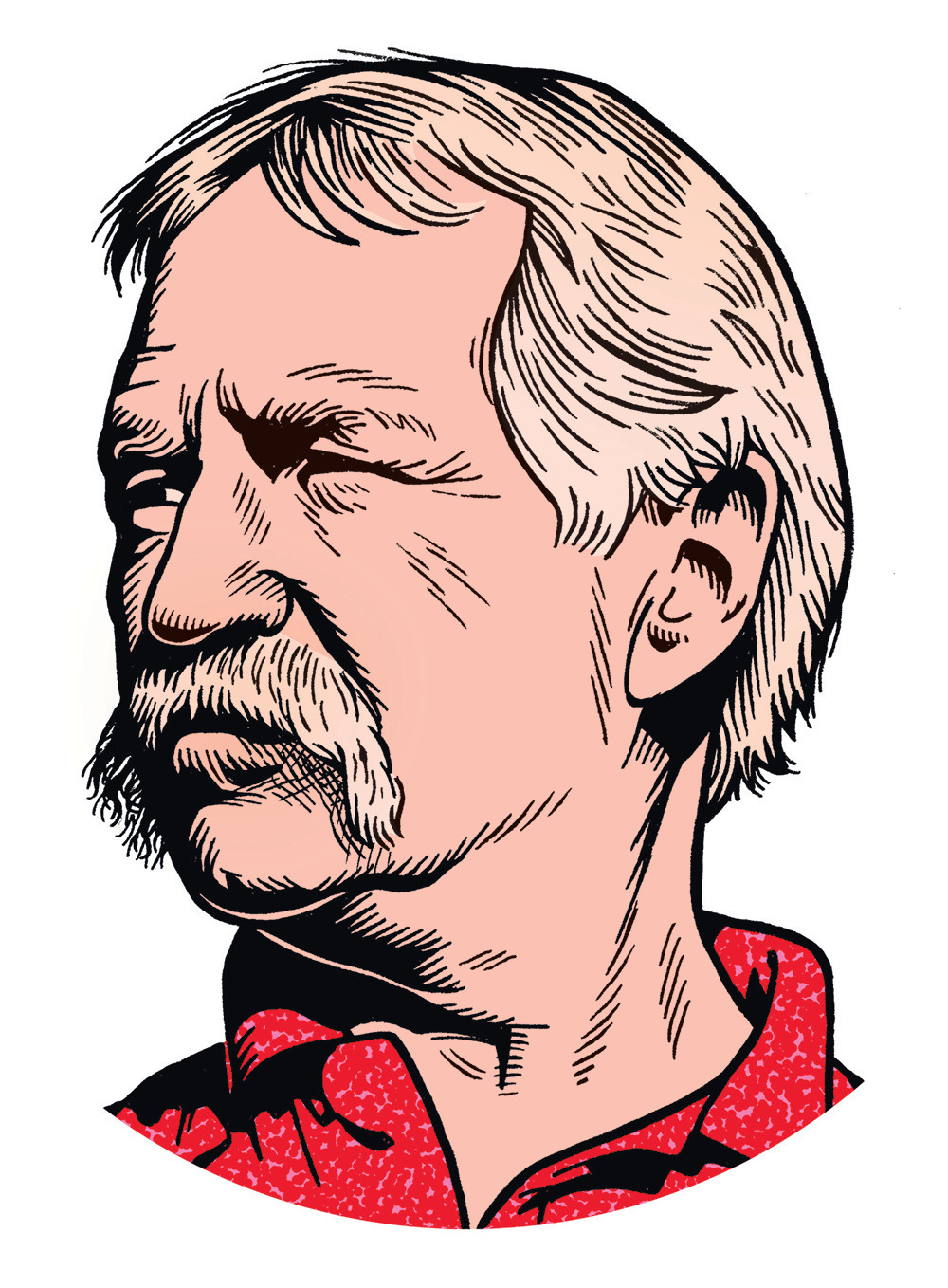

J’ai toujours été fasciné par le portrait. Ceux de Charles Burns et Robert Crumb sont sublimes. C’est un art difficile, très ingrat mais j’aime le faire. Gamin, je recopiais les caricatures du Canard Enchainé pour m’entrainer. Au Rond Point, quand il y avait une star dans le spectacle, le théâtre voulait que je montre sa tête donc difficile d’en faire l’économie. Ca a commencé avec Philippe Caubère. Lui il voulait rien de chez nous parce qu’il était habitué à tout contrôler. C’est le seul cas au Rond Point d’un artiste qui a payé pour son affiche. Il tenait absolument à ce que je recopie sa photo. Au final, il se trouvait trop gros donc j’ai dû enlever quelques centimètres ! Je fais un portrait pour l’hebdo Le 1 chaque semaine, j’ai du en faire 400 pour eux. Je les vois vraiment comme des gammes de piano. Tu touches à la ressemblance mais à un mm près, ça peut vriller. Je me base sur des photos mais avant de me lancer je recherche la photo idéale. En cherchant, tu t’aperçois que les gens ne se ressemblent pas forcément d’une photo à l’autre. Sur certains documents tu vois tout de suite de qui il s’agit mais si tu prends une feuille de calque, il y a un je ne sais quoi qui va dénaturer l’ensemble et tronquer la représentation. C’est très curieux. Il faut trouver l’attitude, la mimique sans pour autant enfermer le personnage. C’est très instructif.

L’aventure Rond Point est donc totalement terminée ?

Oui, mais je m’y attendais un peu. Quand la direction change, toute la communication autour change. C’est dommage parce que je pense qu’il y avait moyen de faire une charte graphique suffisamment différente pour que les dessins fassent le trait d’union par exemple. C’est un petit pincement au coeur bien sur mais entre la sortie du livre et l’exposition à la galerie Hubert & Breyne, je vois ça comme une belle conclusion. L’expo agit comme un rappel et puis rideau. Ca va évidemment me faire un manque à gagner puisque le Rond Point c’était une trentaine de dessins par an et même si c’était mal payé, c’était un chouette job. Ca va me laisser du temps pour faire autre chose et puis j’étais tellement identifié à ce théâtre qu’un moment c’est bien que la donne change. Sinon tu finis par lasser. C’est plutôt bien je trouve.

Votre nouvelle BD, Les saucisses de l’archiduchesse, c’est quoi ?

Ca fait un moment que j’utilise mes parents comme modèles. J’ai commencé pour Fluide dans des strips, à peu près en même temps que le Rond Point d’ailleurs. J’avais décidé d’appeler mon père Giscard. Pourtant mes parents n‘étaient pas du tout Giscardien. Le fait est qu’à l’époque, mon père avait écrit un roman grotesque et il voulait absolument rentrer à l’académie française. Il était typographe et bossait dans l’imprimerie donc il n’écrivait pas du tout de livres. Je trouvais ça admirable de drôlerie. Par antithèse, j’ai appelé mon père Giscard et ma mère Giscarda. Lui s’est découvert un véritable attrait pour l’appareil photo, en prenant à peu près toujours la même pose dans toutes sortes de situations. De temps en temps, c’est moi qui les prenait en photo, je leur donnais des indications sans trop savoir ce que j’allais en faire derrière. J’ai donc un matériel important que je re-travaille en modifiant certains éléments, parfois en faisant aussi du photomontage, en changeant les histoires. C’est une matière que je peux moduler à l’infini tout en re-transformant la vie de mon père en même temps. C’est une sorte de biographie réinventée qui n’a pas véritablement d’histoire, ce sont des instantanés parmi d’autres. Mon père se prend ici pour un écrivain un peu sentencieux en donnant des avis complètement idiots sur à peu près tout. C’est quelque chose qui m’amuse et dont je suis assez content. J’avais déjà bossé avec les éditions Matière au moment de faire ma première BD Tarzan contre la vie chère il y a quelques années. A ce moment là ils voulaient déjà faire ce projet. On l’a vraiment fait dans un esprit BD de gare, en noir et blanc, au plus simple et au moins couteux. C’est le premier volume d’une série qui en comptera quatre. Ca doit s’appeler La vie de mon père. Je le vois comme du Christian Boltanski grotesque et en même temps assez proche du roman photo avec toujours une pointe d’onirisme. Ca rejoint l’idée de Topor de tout à l’heure, celle de transformer la vie en théâtre; garder un cadre réaliste mais le modifier en profondeur.

Les saucisses de l’archiduchesse de Stéphane Trapier, aux éditions Matière.

https://www.matiere.org/livres/les-saucisses-de-larchiduchesse

1 commentaire

ou el bek a baissé culotte! il a peur! ils son peureux!