Après des années passées enfermée à la cave, la country, le genre musical le plus méprisé par vous et moi, repointe le bout de ses santiags. Il est temps de se plonger dans un univers où vrais bad boys et cow-girls entonnent mieux que personne des plaintes déchirantes.

Ce n’est sans doute que justice. Alors qu’une partie du monde a les yeux rivés sur le show de Rihanna à la mi-temps du dernier Superbowl et qu’une autre se demande comment elle sera concassée par le réchauffement climatique, la guerre entre la Russie et l’Ukraine, celle à venir entre les Etats-Unis et la Chine ou par la prochaine IA prête à les remplacer au turbin, une musique ancienne, très ancienne, oubliée et méprisée, remonte du trou où elle a été enfouie pendant des décennies, pour nous hanter.

Ces derniers temps, les signes avant-coureurs du phénomène affleurent régulièrement à la surface, c’est Apple TV+, la plus pointue des plateformes numériques, qui lance le 24 mars « My Kind of Country » un talent show – comprenez une Star Academy courant obstinément après l’air du temps– tourné à Nashville, Tennessee avec Reese Witherspoon dont la seule la bande-annonce donne envie de crever, c’est son nouveau concurrent Paramount + qui sort de l’étable la série George & Tammy, biopic du couple de chanteurs George Jones et Tammy Wynette avec la crème des acteurs hollywoodiens, la boule de nerfs Michael Shannon et la classieuse Jessica Chastain, c’est France Inter qui annonce en grande pompe la mort de Loretta Lynn dans son JT cet automne, c’est le cinéaste Ken Burns qui consacre une série documentaire de 16 heures à la chose, ce sont les bals country qui essaiment dans toute la France, c’est Dolly Parton, devenue une icône mondiale au même titre que Frida Kahlo, Britney Spears ou Nina Simone, ce sont les éditions de l’Archipel qui publient Run Rose Run, le polar qu’elle a écrit avec James Patterson, c’est Laurent Chalumeau, l’écrivain-scénariste-plume d’Antoine de Caunes, qui publie Jolene, t’es gouine ?, une biographie amoureuse de la blonde et tout un tas d’autres épiphénomènes. Tous nous disent la même chose : la country n’est plus ringarde, elle est cool et mieux que ça, ce n’est pas une langue morte mais un genre bien vivant.

La country, c’est de la soul, une soul ralentie, allongée avec du bourbon.

Tant mieux mais ce n’est pas ce qui nous importe. Si la country sort du placard, ce n’est pas parce que les hipsters ont découvert que Johnny Cash avait enregistré une cinquantaine d’albums avant de rencontrer Rick Rubin, c’est parce que c’est la fin du monde. Et nous ne parlons pas ici du mauvais remake de La Route de Cormac McCarthy diffusé sur Prime Vidéo où Pedro Pascal part aux champignons en pleine apocalypse zombie. Non, la musique country n’est pas hip ni cool, elle ne sourit pas au photographe, elle est triste et sale, elle sent le mauvais whisky, la poudre et la sueur et c’est pour ça qu’on l’aime quand tout se casse la gueule autour de soi. D’ailleurs, elle ne sonne jamais aussi bien que quand on est dans la merde. Tu as perdu ton job ? Ta moitié t’a largué ? Tu ne peux plus boire de coups parce que l’inflation t’a mis à genoux ? Ton père ou ton fils est un con ? Ton bulletin de salaire te fait pitié ? Voilà, tu es dans le bon état d’esprit, tu es prêt. Un petit avertissement au passage, comme d’autres genres musicaux aussi vastes que pointus, l’écoute de la country ne se fait pas sans risques. A l’heure où les plateformes de streaming ont achevé l’horizontalisation de la musique pop – grosso modo, tout ou presque étant disponible, on peut papillonner d’un titre à l’autre à l’infini jusqu’à croire que tout se vaut, la country reste désespérément verticale. Pour y entrer, il faut creuser un trou dans la terre et y chercher soi-même les pépites, à la main.

D’ailleurs, si vous avez eu la curiosité de vous rendre ces dernières années dans un bal country en France – pour moi ce fut à Châteaurenard dans le vallon de la Roquette – et que vous êtes reparti en courant face à la soupe indigeste diffusée pendant les longues séances de line dance, c’est plutôt bon signe. Ce n’est pas de la country mais une sorte de dance music dégueu, amalgame d’aérobic, de folk et de rock FM qui évoque parfois le 7ème cercle de l’Enfer : la macarena. Il faut donc prendre sa pioche et choisir soi-même le terrain.

Les emplacements ne manquent pas : le bluegrass, le swing, le hillbilly boogie, la hard country, le honky tonk, le bakersfield sound, l’outlaw, l’americana, le gulf & western, le cowpunk, le truck driving, la néocountry, l’alternative – il y au moins six générations officielles de country – mais aussi le yodeling, la christian country, et alii. Autrement dit, il va falloir écouter des dizaines d’albums obscurs, souvent très répétitifs avant de tomber sur un bijou qui fait immédiatement monter les larmes aux yeux. Puis repartir creuser plus profond au risque de se perdre dans le dédale de galeries de la mine. Heureusement, parce que quand le cow-boy ne lui tire pas dessus, il aime son prochain et peut même indiquer la bonne route au voyageur errant, voici quelques personnages, albums et repères à garder en tête au moment de partir en campagne.

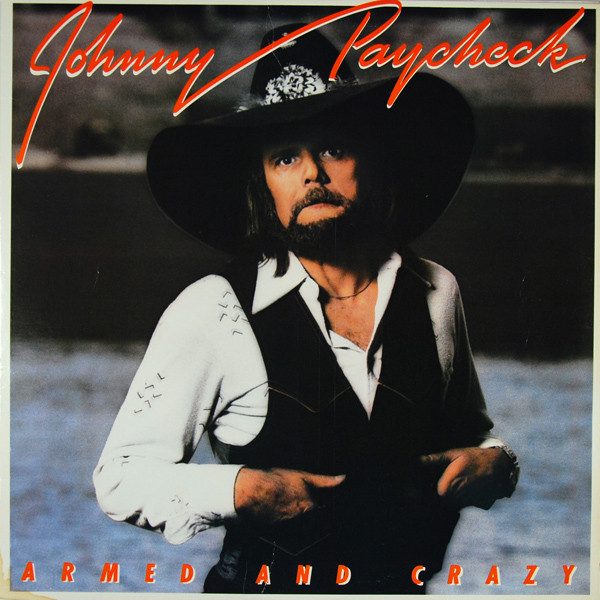

Le premier a une vraie gueule, des petits yeux vifs enfoncés loin dans la boîte crânienne, un front proéminent idéal pour donner des coups de tête, des joues creuses comme s’il lui manquait des dents, une vilaine peau, des pattes évasées, une moustache en fer à cheval et un bandana dans les cheveux. Cette tête de connard appartenait à un vrai connard : Donald Eugene Lytle, le genre de mec capable de choisir le meilleur nom de scène de l’histoire de la musique en faisant au passage un beau bras d’honneur au dieu du genre, Johnny Cash. Et pour cause, il s’appelait Johnny Paycheck. A 9 ans, il chante déjà sur scène et à 15, il quitte le foyer familial pour chanter professionnellement dans la cambrousse du sud de l’Ohio. Il a une voix de ténor et l’armée où il s’engage a du mal à la lui faire fermer. Au bout de six mois à la Navy, il casse tellement bien la gueule d’un supérieur hiérarchique que la justice militaire le condamne à 18 ans de prison. Au bout de deux ans, il est libéré et file à Nashville pour jouer et chanter avec les cadors de l’honky tonk. Il ne se fera un nom que bien plus tard grâce à sa voix profonde, ses paroles sans concession dont le seul titre des chansons renseigne bien sur son état d’esprit et, dirait-on aujourd’hui, sur sa « street cred » : »(Pardon Me) I’ve Got Someone to Kill », »I Drop More Than I Drink’, dont son unique hit de 1977′ ‘Take This Job and Shove It » devenu un classique des mouvements contestataires. Idem avec les albums typiques du genre « outlaw » : »Armed and Crazy », »Bars, Booze, Blondes », »I’m a survivor »… Mais comme souvent avec les bad boys, là où il excelle, c’est dans les chansons d’amour désespérées. »I’ve Seen Better Days » raconte un père observant les enfants des voisins après que son ex est partie avec le sien, »The Feminine Touch », une maison sans femme et sans âme, et »I Did the Right Thing » un retour chez bobonne après une nuit chez sa maîtresse.

Le premier a une vraie gueule, des petits yeux vifs enfoncés loin dans la boîte crânienne, un front proéminent idéal pour donner des coups de tête, des joues creuses comme s’il lui manquait des dents, une vilaine peau, des pattes évasées, une moustache en fer à cheval et un bandana dans les cheveux. Cette tête de connard appartenait à un vrai connard : Donald Eugene Lytle, le genre de mec capable de choisir le meilleur nom de scène de l’histoire de la musique en faisant au passage un beau bras d’honneur au dieu du genre, Johnny Cash. Et pour cause, il s’appelait Johnny Paycheck. A 9 ans, il chante déjà sur scène et à 15, il quitte le foyer familial pour chanter professionnellement dans la cambrousse du sud de l’Ohio. Il a une voix de ténor et l’armée où il s’engage a du mal à la lui faire fermer. Au bout de six mois à la Navy, il casse tellement bien la gueule d’un supérieur hiérarchique que la justice militaire le condamne à 18 ans de prison. Au bout de deux ans, il est libéré et file à Nashville pour jouer et chanter avec les cadors de l’honky tonk. Il ne se fera un nom que bien plus tard grâce à sa voix profonde, ses paroles sans concession dont le seul titre des chansons renseigne bien sur son état d’esprit et, dirait-on aujourd’hui, sur sa « street cred » : »(Pardon Me) I’ve Got Someone to Kill », »I Drop More Than I Drink’, dont son unique hit de 1977′ ‘Take This Job and Shove It » devenu un classique des mouvements contestataires. Idem avec les albums typiques du genre « outlaw » : »Armed and Crazy », »Bars, Booze, Blondes », »I’m a survivor »… Mais comme souvent avec les bad boys, là où il excelle, c’est dans les chansons d’amour désespérées. »I’ve Seen Better Days » raconte un père observant les enfants des voisins après que son ex est partie avec le sien, »The Feminine Touch », une maison sans femme et sans âme, et »I Did the Right Thing » un retour chez bobonne après une nuit chez sa maîtresse.

Basse en avant et harmonica en retrait, il a notamment interprété la meilleure version du classique »Someone to Give My Love to » et a contribué au genre délicieux des chansons parlées, courts récits où toute la truculence et violence du sud des Etats-Unis ressortent dans d’étonnants talk over comme le funky »Friend, Lover, Wife » et l’extraordinaire »Colorado Cool-Aid » racontant une baston au couteau entre un Mexicain et un mec bourré. A l’évidence, le dur à cuire sait de quoi il parle et à force d’excès – un producteur le retrouvera SDF et ne pesant plus que 50 kilos – devient prisonnier de sa propre légende. Quand le grand Johnny Cash donne de célèbres concerts en prison, Johnny Paycheck y séjourne pour de bon. Tout y passe, chèque en bois, violence conjugale et même une agression sexuelle sur une enfant de 12 ans dont il dira qu’elle avait essayé de le lui vendre de la dope… Dans les années 80, il sera même banni de la scène de Nashville. Revenu dans l’Ohio, alors que le serveur d’un bar lui sert un steak de chevreuil et de la soupe à la tortue, il se plaint qu’on le prenne pour un pécore et tire sur l’un des clients. Au cours de son dernier séjour à l’ombre, il devient « Born Again Christian » et abandonne la bibine, la clope et la dope. A la fin, il ne connaîtra pas la sacralisation de son aîné Cash mais restera le pire des « hell raisers », ces fouteurs de merde qu’il faut se contenter d’écouter peinard chez soi.

Un monde de femmes, aussi

Si ce genre d’excès de testostérone vous fatigue, sachez que le meilleur de la country, genre machiste s’il en est, a été chanté par les femmes. L’arbre Dolly Parton devant lequel chacun se prosterne, y compris le tout puissant Jeff Bezos qui l’année dernière a fait un don de 100 millions de dollars aux associations de son choix, cache en effet une forêt particulièrement fournie. Prenez la méconnue Connie Smith, élevée en Virginie-Occidentale dans une famille de quinze enfants, elle a appris la guitare après avoir qu’une tondeuse a manqué de lui sectionner une jambe. Est-ce pour cette raison qu’il y a dans sa voix quelque chose de cassé, une étrange alliance de discrétion et de force ? Même les plus nunuches des bleuettes sixties comme »I Don’t Know Why I Keep Loving You » et les scies religieuses comme »Jesus Take a Hold », à chaque fois accompagnées par des tueurs – les musiciens de country music sont aussi tight et précis que les groupes que James Brown mettait à l’amende -, changent de dimension. Et pourtant Connie Smith, c’est de la petite bière, de la Nationale 3, il suffit de regarder les pochettes de ses 33 tours, on est chez les scouts et les communiants.

A qui révère Cat Power – originaire de Georgie, une autre terre religieuse – et ses plaintes déchirantes, il faut présenter sa cousine, Sammi Smith. Cette Sudiste a arrêté l’école à 11 ans pour chanter dans les clubs, s’est mariée à 15 ans, était mère de trois enfants à 21 ans avant d’être repérée par le bassiste de Johnny Cash lors d’un concert dans l’Oklahoma. Comme Chan Marshall, le poison lent de sa voix s’infiltre dans le cerveau et le cœur de l’auditeur pour ne plus les lâcher. Ce n’est pas exactement de la tristesse, plutôt une forme élégante de lassitude, Sammi incarne une sorte de philosophe revenue de tout qui chante à sa fille les louanges d’un père absent dans »As Long There’s a Sunday », ses souvenirs enamourés d’un chanteur nommé Kentucky ou, entourée de chœurs et de cordes, un foyer déserté dans »Isn’t it sad ». Aux fainéants n’ayant pas le courage d’aller vérifier mes dires sur Apple Music ou Spotify, je me contenterais de conseiller la première minute de »The Toast of 45 » où chaque phrase réduite à son strict minimum, prononcée sans aucun effet sur une couche fine de guitare slide, rend le monologue sur sa vie bouleversant alors qu’elle ne cesse commander la même boisson au bar : « They were golden years and yeah, I’ll have one more ».

Si les chanteurs de country aiment jouer les cadors, les meufs qui les tiennent à bout de bras ne s’embarrassent pas de faux-semblants. Elles ne sont pas saoules mais saoulées, épuisées et encore amoureuses. Elles savent qu’elles resteront toujours dans l’ombre de Hank Williams, Waylon Jennings, Kenny Rogers, Willie Nelson et les autres mais dans leur recoin, elles font la loi. Chez Sammi Smith, les trésors pullulent, de »Room for Rent » à »Manhattan, Kansas » en passant par »Saunders Ferry Lane » réévalué depuis quelques années, notamment grâce à la compilation »Looks like Stormy Weather. 1969-1975 » publiée par Bob Stanley du groupe Saint-Etienne. Enfin, sa version de »I’ve got to have you » dans un show télévisé des années 70 visible sur Youtube renvoie à la poubelle tous les clichés que les impies ont nourri au sujet de la country. Il y aura sans doute des puristes et les habituels inspecteurs des articles finis, pour nous faire remarquer que ce travail-là évoque bien plus la perfection formelle d’une Dionne Warwick période Burt Bacharach que les chansons de saloon. C’est que, après quelques années d’exploration du genre, nous en sommes arrivés à la conclusion suivante : la country, c’est de la soul, une soul ralentie, allongée avec du bourbon.

Cette révélation nous est venue à force d’écouter « the first lady of Country Music », alias Tammy Wynette, la plus grande et la plus pure, la première de la sainte trinité Tammy Wynette-Dolly Parton-Loretta Lynn, à tomber au front. Elle aussi, c’est une constante dans cet univers, a connu des débuts, un milieu et une fin difficiles. Pendant les années 50, Tammy, bien que toute blanche et blonde, ramassait le coton dans les plantations du Mississipi, en même temps qu’un autre artiste né comme elle en 1942, juste 200 kilomètres plus au nord, à Covington dans le Tennessee, Isaac Hayes.

Dans ce sud-là, la soul colle au cul de la country et certains illuminés comme Ray Charles et Esther Philips ont même essayé de les marier. La vie de Tammy et ses chansons ont été marquées au fer rouge par les hommes et ce fut le cas avec son premier mari Euple avec qui elle a eu trois enfants. A 23 ans, leur divorce fut si douloureux qu’elle dût subir des électrochocs pour faire face à la dépression. Se plonger dans la country, c’est découvrir, quelle que soit la direction où l’on regarde, à quel point la vie d’avant les Trente glorieuses ressemblait là-bas à un long et douloureux combat. Avec un son proche du rockabilly, »Your Good Girl’s Gonna Go Bad », son premier hit de 1967 sonne comme un avertissement : Tammy n’est pas Connie, elle n’est pas une sainte nitouche à la voix d’ange. D’emblée, avec »Almost Persuaded » elle impose un chant ample et poignant et quand elle entonne »Don’t Touch Me », les pervers que nous sommes entendent le contraire. Avec ces chansons ne dépassant pas les trois minutes – une constante dans un genre qui va toujours droit au but -, la lumière, la chaleur et la clarté descendent du ciel. Dès son deuxième album, on lui met un chanteur à la voix grave, David Houston, entre les pattes. Pourtant, c’est seule qu’elle transperce les cœurs avec »Cry » ou »It’s My Way ». Même sa version d’ »Ode to Billy Joe » tient tête à celles de ses prodigieuses collègues Bobbie Gentry et Dusty Springfield.

Dès 1968, elle publie un chef d’œuvre au titre prémonitoire « D-I-V-O-R-C-E ». Après le triomphe du peace and love et à l’heure où de Paris à Detroit, les pavés volent, Tammy raconte la vie d’une femme seule. Le soir, elle regarde les late shows à la télévision, la journée, ce sont les arbres dans son jardin et la neige qui tombe. Le temps passe, la solitude grandit et se transforme en dépendance. Beaucoup ont vu chez elle une victime consentante du patriarcat – cela lui sera même reprochée pendant la campagne présidentielle de Bill Clinton en 1992 quand face à son mari empêtré dans les coucheries, Hillary Clinton affirmera ne pas être « une Tammy Wynette passive » qui le soutiendrait aveuglément contre le reste du monde – mais on peut y lire un témoignage sur la toute-puissance de son amour. L’année suivante, Tammy Wynette décroche avec »Stand By Your Man » un énormissime tube, dépassant largement le genre de la country, auquel une carrière riche d’une cinquantaine de disques sera invariablement réduite. Et pourtant, cette scie musicale est loin d’être le meilleur titre de l’album en question. A titre personnel, je pencherais plutôt pour »I’ve Learned » voire pour »My Arms Stay Open Late » dont le titre parvient en cinq mots à déjà raconter une histoire. Comme la Motown, les maisons de disque country sont des usines, les mêmes hits fabriqués à la chaîne passent d’artiste en artiste et pour la seule année 1970, Tammy enregistre quatre albums. Avec un son pur, dépouillé et grandiose, créé par le producteur, compositeur et arrangeur Billy Sherrill, un son baptisé « countrypolitan » parce qu’il mettait en scène l’âme brûlée des gens de la cambrousse avec les moyens de la pop la plus sophistiquée. Le bonhomme en question était, lui, originaire de l’Alaska, allez comprendre…

C’est à cette période que le chanteur George Jones, un ami de son deuxième mari, débarque chez le couple alors qu’ils s’engueulent. Le visiteur prend la défense de l’épouse éplorée, renverse la table du dîner et deviendra dans la foulée son troisième mari. Seulement, la dame blonde ignore encore qu’il a le gosier en pente au point que lorsqu’elle planquera les clefs de sa voiture, il ira se bourrer en ville avec une tondeuse à gazon. Ensemble, ils vont enregistrer neuf albums très populaires mais pas un n’arrivera à la cheville des siens. Dans sa discographie, on préfère retenir quelques chansons sur et avec ses filles comme »With Child » où parfois elle s’excuse de ne pas les voir grandir. Comme pour d’autres stars de la country, les années 80 et 90 seront cruelles (son hit mondial avec le groupe The KLF en 1991 est un grand moment de n’importe quoi) et la première dame sombrera dans l’addiction aux médicaments anti-douleur, avant de mourir à 55 ans.

Un mode d’emploi des Etats-Unis

Voilà pour les personnalités méconnues avec qui cela vaut la peine de passer quelques heures de sa vie mais à vrai dire, dans cet univers pléthorique, beaucoup méritent le détour. Nous nous contenterons de lancer quelques hameçons pour les plus curieux en signalant leur existence en quelques mots. Quiconque a tracé la route à travers les Etats-Unis sait qu’un cow-boy y est plus révéré que les autres, c’est Merle Haggard, ancien délinquant ayant décidé de se lancer dans la chanson après avoir vu un de ses camarades de la prison de Saint Quentin finir sur la chaise électrique. En 1969, il a notamment écrit et chanté »Okie from Muskogee », hymne conservateur sans lequel on ne peut comprendre ce putain de pays :

« We don’t smoke marijuana in Muskogee/We don’t take our trips on LSD/We don’t burn our draft cards down on Main Street/Cause we like livin’ right, and bein’ free ».

Compositeur hors pair, il a également pondu le slow ultime »Today, I Started Loving You Again » et un autre mode d’emploi de la mentalité américaine »I Take a Lot of Pride in What I Am » dont le banjo rappellera aux profanes la bande-son du film « Macadam Cowboy ».

Un des grands plaisirs de la country consistant à goûter les accents des interprètes comme on le ferait d’une bière locale, on peut signaler celui du Texas en la personne de R.L. Hayden, chanteur puriste sans site ni page wikipédia qui consacre ses albums à la chaîne de montagnes des « Black Hills » ou à son métier « Texas Songwriter », « Western Troubadour », ou encore Ray Willie Hubbard, auteur en 1994 dans »The Dust of the Chase » d’un des meilleurs premiers couplets de chanson ever :

« So, I come down from Oklahoma with a pistol in my boot/A pair of dice, a deck of cards, a Bible in my suit/I come her as the ’cause of tears, I’m just a crying shame/Seven stud or eternal blood, I’m lookin’ for a game ».

S’ils sont rarement restés longtemps à l’école, les cow-boys et les cow-girls savent écrire comme personne. Concision, dramatisation, percussion. Les littéraires (dont Nick Tosches, l’écrivain et archéologue à gueule de serpent, qui dans son premier livre paru en 1977 trois mois après la mort d’Elvis, faisait remonter les « racines tordues du rock‘n roll » à 1607) diraient que c’est du Dostoïevski rongé à l’os, les sportifs parleraient de boxe, gauche-droite-gauche et uppercut au foie. Parmi les auteurs, le plus doué était sans doute Townes van Zandt, beau comme un dieu et mort prématurément, dont la carrière destroy a été bien documentée au point d’en faire un des princes noirs de l’underground auquel plusieurs compilations rendent hommage. S’il ne fallait retenir qu’un seul de ses chefs d’œuvre, ce serait peut-être les 2mn26 de »Waiting Around To Die » :

« One time, friends, I had a Ma/I even had a Pa/He beat her with a belt once ’cause she cried/She told him to take care of me/Headed down to Tennessee/It’s easier than just waitin’ around to die ».

La violence, la route, la mort, tout est dit. Quant au dernier couplet, c’est un des plus tristes de l’histoire de la pop music :

« Now I’m out of prison/I got me a friend at last/He don’t drink or steal or cheat or lie/His name’s Codeine/He’s the nicest thing I’ve seen/Together we’re gonna wait around and die ».

Voilà l’essence de la country, un ultime effort de survie dans un monde de merde, une complainte d’individus déracinés dans leur propre village, qui parle généralement à quiconque a connu ce genre de galères.

Comme quoi, avoir triomphé des Indiens, dompté les animaux de la grande prairie et réduit les Noirs en esclavage, ne garantit pas la sérénité, loin de là. Bien sûr, la country a ses moments de bonheur – on pense au »Jamestown Ferry » de Barbara Mandrell, une autre blonde de première bourre – mais elle est fondamentalement triste, dépressive même. Il faut aussi brièvement évoquer l’increvable icône Willie Nelson devenue sur le tard une énorme star capable d’inviter Snoop Doggy Dogg sur ses albums après plus de 70 disques solo. On se contentera de dire que c’est au bout de son 13e album qu’il s’est mis à porter un chapeau de cowboy, signe de sa faculté d’adaptation mais sa version de »Blue Eyes Crying in the Rain » est une des plus belles de ce côté-ci d’Alain Bashung. On l’a vu, des années de mépris et d’ignorance ont caricaturé le genre en une sous-culture pour rednecks armés de colt. La réalité est bien plus complexe et même lorsqu’ils composent un hymne au patriarcat, ces satanés éleveurs de vaches le font à merveille comme Bill Rice et Jerry Foster dans »A Girl Like Her Is Hard to Find ». Surtout, une bonne proportion du cheptel porte à gauche et s’est emparée de sujets dont on attend encore que bien des chanteurs engagés n’ont toujours pas abordés.

Dès 1975, Loretta Lynn raconte dans »The Pill » à son mec pourquoi elle prend désormais la pilule :

« All these years I’ve stayed at home/While you had all your fun/And every year that’s gone by/Another baby’s come/There’s a gonna be some changes made/Right here on nursery hill ».

Pendant que tout le monde matait son décolleté XXL, Dolly Parton balançait »The Bargain Store », superbe chanson sur le vieillissement des femmes ou encore »When Possession Gets Too Strong » et »You’re Gonna Be Sorry », de purs bijoux féministes. Comme sur un cheval, le balancier ne cesse de basculer entre la droite et la gauche. Les amateurs ont d’ailleurs gardé en tête une scène restée célèbre : lors d’un concert célébrant le 70e anniversaire de la star Kris Kristofferson, une des nouvelles vedettes, Toby Keith, vient lui serrer la main backstage et lui lance en plaisantant : « Bon, pas de truc de gaucho ce soir… ». Ce à quoi le vétéran connu pour ses opinions tranchées répond : « Qu’est-ce que t’as dit ? T’as déjà porté un uniforme ? T’as déjà représenté ton pays ? T’as déjà tué un homme et encaissé un chèque de l’Etat pour ça ? Non, alors ferme ta gueule ». Voilà, le gaucho se révèle être aussi un ancien capitaine de l’armée, une fois encore, les apparences sont trompeuses. Et si je ne vante pas ici le pan plus récent du genre où des dizaines de Toby Keith multiplient les albums, ce n’est pas à cause de leurs opinions politiques ni de leur musique, ni même des pochettes de disques et de clips que les pires chanteurs de rock FM refuseraient, c’est parce que je n’ai pas encore eu le temps de les écouter. Les copains nous ont prévenus, la vie au ranch, c’est pas de tout repos.

A lire sur le même sujet, le Jolene, t’es gouine ? de Laurent Chalumeau.

3 commentaires

ah! waouis c wizzz? comme le RAï en toute faim d’avril.. une compil avec une pochette moche!

C’est vrai, la country n’est pas morte et même traverse une période fast . Alors, pour qui veut être curieux, je ne peux que vous encourager à découvrir : Sierra Ferrell, Brennen Leigh, Colter wall, Luke Bell, Kassy Valazza, Bella White … Et tant d’autres, jeunes, bien vivant et tellement talentueux.