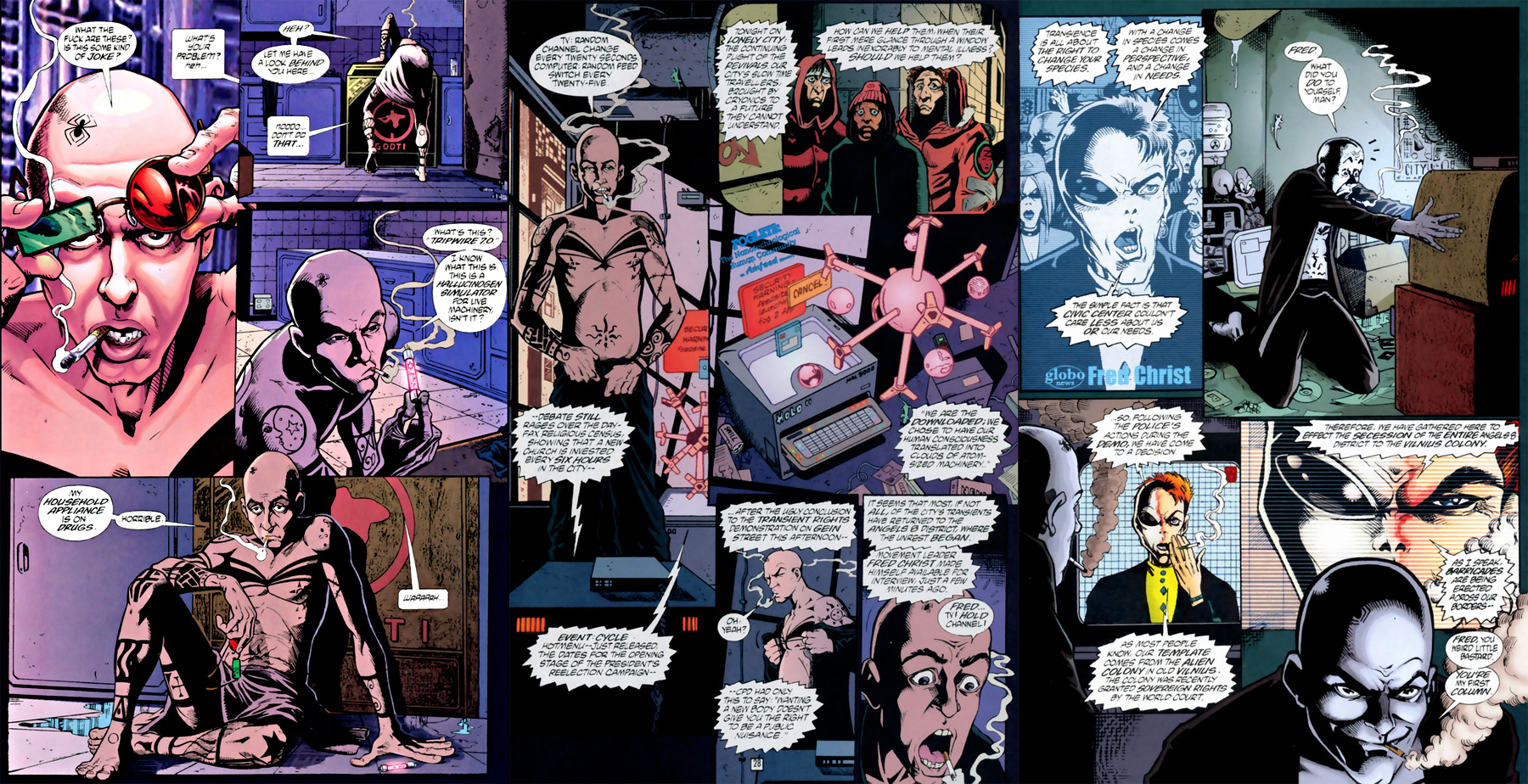

J’y songeai il y a peu en mordant avidement dans la friture grasse d’un poulet concentrationnaire : la seule différence notable entre Transmetropolitan et le réel, c’est que Spider Jérusalem vit dans un monde qui a une gueule plus sexy. Il faut dire que, bon, prier Quetzalcoatl ou l’Église de Kurt Cobain à la grande foire aux religions-pièges-à-cons, commander dix minutes de cunnilingus avec son steak de smilodon cloné ou assister au téléchargement d’un être humain en une entité nuageuse post-biologique, ça a tout de suite une saveur un peu plus épicée que d’écouter Vianney après huit heures de secrétariat administratif en périphérie de Saint-Leu. Indéniablement, au tableau d’affichage, la décadence cyberbabylonienne débridée marque un point – ou plutôt 484, si vraiment on s’avisait de vouloir tenir un décompte exact.

Mais pour ce qui est du caractère dystopique des événements, le réel s’est nettement mis au diapason des imaginations les plus farfelues. Pas la peine de vous réciter une fois de plus ce long poème de la vie contemporaine, vous devez en connaître les rimes aussi bien que quiconque, des élections dignes des meilleurs zugzwangs aux préservatifs connectés qui voudraient nous faire baiser comme on met ses stats sur Runtastic.

La vérité avant tout

Aussi conviendrez-vous sans doute que si comme le disait le chapardeur d’Angkor André Malraux « toute œuvre d’art survivante est amputée, et d’abord de son temps », alors Transmetropolitan a trouvé dans l’époque un excellent greffon pour remédier à ladite coupe. Cette fonte, Transmetropolitan l’a annoncée depuis sa vigie entre 1997 et 2002, la mettant en pages, en cases, en explosions rageuses sur soixante numéros mensuels pour le moins consistants. Avec en personnage principal, un journaliste grande gueule qui préfère tirer au flingue « agitateur d’intestins » plutôt qu’à la ligne : Spider Jérusalem. Imaginez Hunter Thompson révélant un Watergate force 12, ou, mieux, Henri Rochefort bombardé au vingt-deuxième siècle et vous aurez une petite idée du gusse. Je veux dire, visez un peu le bonhomme : il est clair que son existence n’est que soufre, phosphore blanc et lance-flammes directement connecté sur les forges de Vulcain. Si vous coupiez Spider Jérusalem en un millier de cubes de chair, chacun de ces morceaux comporterait bien plus de colère que le moindre pisse-copie, qu’il soit larbin ou apparatchik, de n’importe quel quotidien vendu en kiosque – s’il en reste encore sur ces sentiers de la gloire. Insolent, coriace, féroce, fou, railleur autant que ferrailleur, tel est Spider J. (bon blaze de rappeur 90s, d’ailleurs) dont la subjectivité cynique, l’opiniâtreté teigneuse et les trip(e)s borderlines devraient être montré(e)s en exemple dans toutes les écoles de journalisme, au lieu qu’on impose aux aspirants pigistes un menu composé d’Alain Duhamel, de micros-trottoirs entre les cahutes du marché de Noël, des flashs info LCI et du service de la soupe à heures fixes. La Vérité avant tout. La rue et l’écriture, le goudron et le plume. Mort aux fake news et à la communication bon-teint.

« La ville est pleine de flics, la ville est pleine de trafics, la ville est pleine de tueurs, la ville est pleine de voleurs. Mais qu’est-ce que ça peut faire ? Il n’y a que la ville pour me plaire » (Daniel Darc)

La citation pourrait tout aussi bien être déclamée, un sourire ironique au bord des lèvres, par Spider Jérusalem, héros gonzo pur jus dont le style vient lui aussi remettre les idées et les vertèbres d’aplomb. De fait, c’est au cœur de La Ville, mégalopole aux airs insistants de New-York cyberpunk – plexiglas, béton et hologrammes – que prend place l’action de Transmetropolitan. Spider l’avait quittée il y a quelques années après un coup d’éclat éditorial et financier qui avait fait grincer quelques mâchoires ; il y redescend, contraint, pour vitrioler sans répit la corruption de ses prochains. Le mot d’ordre est clair : « Je vous dirai des choses qui vous feront rire. Je vous dirai des choses qui vous mettront mal à l’aise. Je vous dirai des choses qui vous foutront carrément la rage et d’autres que personne à part moi ne vous dira. Mais je ne vous dirai jamais de conneries. » De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités : bien un truc de Spider, ça …

Pour l’aider dans cette tâche, Spider et son ego hypertrophié peut compter sur le soutien de ses deux sidekicks de choc : Channon Yarrow et Yelena Rossini, ses « sordides assistantes ». Deux meufs qui elles aussi recherchent bien moins la complaisance ou la conciliation que le défi, n’hésitant pas à filer bien davantage que des coups de mains, que ce soit en giclant des saillies venant parfois surpasser en cynisme leur pourtant déglingo de patron ou en assumant une badassitude façon « utérus de combat » qui démontre au fil des pages qu’elles ont bien plus pris de Tank Girl que du manuel de savoir-vivre de la comtesse.

En plus, le duo s’avère doublement utile lorsqu’il s’agit de faire redescendre Spider de ses furies exaltées et contrebalancer ses gonflements matamores un brin phallocentrés. Elles viennent humaniser Spider, le mettre en perspective, exacerber ses outrances et ses ébréchures, faire en sorte qu’il ne parte pas totalement en sucette aux yeux du lecteur. Ce pourrait être d’ailleurs l’un des défauts que l’on pourrait attribuer à ces deux caractères : qu’elles ne se définissent que par rapport à la figure masculine de Spider (un sujet exploré dans l’épisode 33), et quasi jamais l’inverse. Du moins, ça pourrait l’être si l’on envisageait la chose du point de vue de la domination masculine. En revanche, si l’on examine (et l’on verra ça plus loin) les personnages principaux comme des prête-noms à des notions, à des valeurs qui se contrefoutent du sexe de leurs représentants, alors le problème se fait bien moins prégnant. D’autant plus que d’autres personnages comme ceux de Vita Severn ou de Malandra Newton – on ne spoile pas leurs rôles, mais ils sont cruciaux – viennent définitivement disculper toute accusation de paternalisme genré au sein de la saga. De fait, il faut considérer le trio Spider-Channon-Yelena comme une entité à part entière. The filth and the fury, ce sont eux trois, ou rien – sinon, autant isoler Johnny Rotten et lui attribuer seul le mérite des Sex Pistols, ce qui serait stupide (pas autant que lui, mais presque).

Le désordre et la morale

Il serait tentant d’apposer des noms vrais sur les visages de papier de ces hommes politiques corrompus par nature ou par fonction, ou les deux. Ils portent des surnoms de fable, accentuant leur caractère archétypal. La Bête d’abord, ce facho lourdaud, ce Moloch conservateur : serait-ce Reagan, ou bien Nixon ? Le Sourire ensuite, la carnassière et opportuniste gueule à fantasmes : où pourrait-on le débusquer ? Chez Macron, chez Kennedy, chez la mère Michel qui a perdu son chat ? Qu’importe ces investigations pusillanimes ; l’intérêt de Transmetropolitan ne réside pas dans ce petit micmac d’identités réversibles, ces switches patronymiques a priori ou a posteriori. Et c’est heureux. Car Transmetropolitan sait se faire plus englobant. En filigrane d’une intrigue principale qui envoie le bois – un scandale d’État bien sale, avec assassinats et coups tordus à foison, on n’en dira pas plus –, le comics élargit son ambition à d’autres sujets plus prégnants encore, au-delà de la diégèse même de l’œuvre : un, porter un propos sur le journalisme, son éthique, ses motivations et son rôle ; deux, comme toute œuvre anticipatoire, tendre un miroir plus ou moins déformant à la réalité. Faisons les choses dans l’ordre.

Tout d’abord, il y a quelque chose du mythe, aujourd’hui ébréché, du journaliste chez Spider. Son côté redresseur de torts, sa posture tribunicienne de représentant auto-désigné d’un peuple lecteur, sa mission de héraut des sans-grades qui va chercher l’info où elle se trouve et pas là où on voudrait lui donner, avec l’angle et l’éclairage étudiés pour masquer les petites irrégularités, ces traits-là ont tout pour coïncider avec l’imagerie romantique que l’on peut se faire de ce métier lorsqu’on a quinze ans et quelques illusions encore intactes. Lorsqu’on croit nos partis pris faits d’un métal inaliénable, et nos combats, irrécupérables par la société – quand bien même Transmetropolitan montre avec une étonnante régularité les processus de récupération spectaculaire à l’œuvre autour de Spider Jérusalem, que ce soit par le biais des produits dérivés en tous genres ou de la télévision, média vivement parodié, critiqué et épinglé au fil des pages (les épisodes 5 ou 31).

Tout d’abord, il y a quelque chose du mythe, aujourd’hui ébréché, du journaliste chez Spider. Son côté redresseur de torts, sa posture tribunicienne de représentant auto-désigné d’un peuple lecteur, sa mission de héraut des sans-grades qui va chercher l’info où elle se trouve et pas là où on voudrait lui donner, avec l’angle et l’éclairage étudiés pour masquer les petites irrégularités, ces traits-là ont tout pour coïncider avec l’imagerie romantique que l’on peut se faire de ce métier lorsqu’on a quinze ans et quelques illusions encore intactes. Lorsqu’on croit nos partis pris faits d’un métal inaliénable, et nos combats, irrécupérables par la société – quand bien même Transmetropolitan montre avec une étonnante régularité les processus de récupération spectaculaire à l’œuvre autour de Spider Jérusalem, que ce soit par le biais des produits dérivés en tous genres ou de la télévision, média vivement parodié, critiqué et épinglé au fil des pages (les épisodes 5 ou 31).

Mais ne va-t-il pas trop loin ? A cette question, qui peut assaillir le lecteur au vu des méthodes tonitruantes, sinon pirates, de son héros,Spider y répond de front, toujours superbe. « Il s’agit de journalisme affectif. Monstruer (sic), c’est se sentir concerné. C’est rendre à ces enflures, ces gens qu’on laisse régir nos vies à notre place, la monnaie de la pièce. […] On leur montre qu’ils ont des comptes à rendre. On leur montre qu’ils ont beau essayer de pousser notre troupeau dans des cages de médiocrité silencieuse, on peut aussi se rebeller et les chasser jusqu’en enfer avec la vérité. C’est ça, le journalisme affectif. C’est se soucier du monde dont on parle dans nos articles. Certains disent que c’est du mauvais journalisme. Que la vision du monde dans les médias d’information devrait être détachée, froide, impartiale. Et si c’est ce que tu veux, il y a des caméras de surveillance partout, t’as qu’à emprunter la cassette ! Je veux voir des humains parler, pour de vrai, de vie humaine. Je veux voir des gens qui en ont quelque chose à carrer de ce monde. Je veux des journalistes possédés, oui ! » Et chez Spider, n’en déplaise aux commentateurs de foot, la possession n’est jamais stérile ; l’éjaculat enfante des dizaines de papiers exaltés, impliqués, impudiques, moraux.

Sur ce dernier mot, il convient de s’attarder un instant, afin de ne pas faire de contresens. On ne parle pas ici de prêchi-prêcha pudibond, d’imposition normative des mœurs, de rubrique « vieilles manières de faire de nos grands-pères largués » Spider Jérusalem sert discerner, dans l’éthique et dans la morale, ce qu’elle a d’aliénant et d’oppressant comme ce qu’elle a de libérateur et protecteur. Le distinguo est fondamental. Spider Jérusalem se fout de la morale si elle consiste à juger acceptable ou non qu’un individu se fasse greffer un lecteur CD sur la bite, porte des burqas arc-en-ciel ou se prenne pour un dinosaure tous les 29 du mois : c’est son affaire et ne regarde que lui. En revanche, le versant de la morale qui sert de garde-fou en empêchant les infiniment puissants d’exercer leur puissance de manière infinie, celui-là lui tient à cœur et guide son action et son positionnement éthique. Et si ça implique de générer des esclandres, forcer des passages, passer pour un emmerdeur ingérable, envoyer se faire foutre les caciques et les règles de bonne conduite, eh bien c’est qu’il s’agit du tarif à payer. Spider n’hésite pas à briser la déontologie tacitement admise si la poursuite de son objectif, à savoir le rééquilibre de la morale, l’exige. La fin morale justifie les fluctuations éthiques.

Pas vraiment l’inspecteur Harry

Contrairement à Clint et son flingue, qui n’en fait qu’à sa guise histoire de satisfaire son ego viriliste d’ultime pourfendeur du crime, ne s’intéressant à celui-ci qu’en tant qu’épiphénomène mais non en tant que récurrence systémique, Spider Jérusalem voit plus large (quand bien même, niveau ego, il touche également sa bille). Sa transgression des règles n’est qu’une réponse à la disproportion des puissances en jeu, qui permet d’équilibrer le rapport de force, le tout afin de pouvoir en tirer :

– tout d’abord, une vérité journalistique écrite à vif, droit aux faits, comme Alexis Pinturault slalome : vite, très vite, au plus près des piquets, quitte à violenter quelques portes au passage ;

– et surtout, in fine, une redistribution sociale de la puissance au bénéfice de celui qui en subissait les abus. Car s’il n’influe pas sur le réel dont il rend compte, alors le journalisme n’est que verbiage inutile. Détournons à cet effet Paul Klee : tout comme l’art, le journalisme ne doit pas seulement rendre compte du réel, il doit aussi rendre réel (aux yeux des gens) afin d’opérer une prise de conscience et un levier de pression. « Je ne peux pas résoudre les problèmes, confesse-t-il ainsi au détour d’un phylactère. Je peux juste m’assurer que les gens ne fassent pas semblant de les ignorer. Faire en sorte que d’autres les résolvent, ceux qui le peuvent »

Bref, vous l’aurez compris : en dépit de son outrance gonzo (dionysiaque), Spider Jérusalem est un personnage profondément moral (apollinien, donc). N’en faites pas pour autant un saint, vous seriez encore loin du coche ; c’est juste un idéaliste déçu qui rue dans les brancards, afin de faire ouvrir les yeux aux gens, de déverser sa frustration et d’arranger un peu soit peu les choses. Son combat est mené contre une notion, en l’occurrence la corruption du pouvoir – religieux, sexuel, politique, policier, etc. – bien davantage que contre des individus distincts, vis-à-vis desquels aurait pu sourdre des rancœurs illogiques au point de vue macroscopique. Et en cela, le fait que ses deux adversaires principaux soient, tout en étant au sommet de la hiérarchie politique, des caricatures faites d’un seul bloc (le fascisme empesé de la Bête, le machiavélisme sans limites du Sourire) sont un rappel de ce motif : les combats journalistiques et moraux de Spider Jérusalem vont au-delà des péripéties de la narration, ils s’étendent aux champs d’idées et de valeurs que campent les différents protagonistes. Moral, allégorique, Transmetropolitan peut ainsi se voir revêtir des atours d’une fable qui ne dirait pas tout à fait son nom.

Lester Bangs chez CosmoQueer

Une fable qui, bien sûr, vient interroger le monde actuel. Car nul n’est dupe : le futur raconté n’est qu’une déviation critique du présent, exacerbant ses angoisses et ses obsessions latentes. En préface de l’épisode 3, Warren Ellis l’écrit lui-même : « Il me semble que le seul futur qui mérite d’être exploré est celui dans lequel nous vivons. Et de bien des façons, Transmetropolitan est pour moi un outil via lequel je peux exposer notre monde et mener une autopsie humoristique sur l’organe vital de notre futur » Le parallèle est d’autant plus évident qu’à l’inverse de la grande majorité des œuvres DC Comics, les sur-natures n’ont ici pas cours. Au sein de ce désastre futuriste, ni les dieux ni les supervilains ne sont impliqués ; c’est juste l’homme qui est en cause, loup pour ses semblables suivant le fataliste constat trop bien connu. Sur ce principe nietzschéen – puisque Dieu est mort, c’est à l’humanité de s’élever au niveau de sa sur-nature intrinsèque –, Warren Ellis au scénario et Darick Robertson au dessin ont conçu un univers où se mélangent Maurice Dantec et Stefano Benni. C’est Lester Bangs chez CosmoQueer, Damasio sous MDMA, J.G Ballard qui encre les rêves d’Alice au pays des gratte-ciels. Un bordel sans nom, quoi. Un univers coloré, répressif, déjanté, démoniaque, impitoyable, qui ne joue jamais du camaïeu : tout y est vif, éclatant et poussé à bout. D’où cette tension et cette exaltation qu’on perçoit simultanément – un monde sans limites. Dans la jouissance comme dans la terreur. Nous voilà dans l’exacerbation ultime de la logique libérale, libertaire et (in)sécuritaire ; sinon après, à la manière de ces personnages de cartoons qui, n’ayant pas réalisé qu’ils ont dépassé le bord de la falaise, s’agitent encore, en suspension dans l’air.

Une fable qui, bien sûr, vient interroger le monde actuel. Car nul n’est dupe : le futur raconté n’est qu’une déviation critique du présent, exacerbant ses angoisses et ses obsessions latentes. En préface de l’épisode 3, Warren Ellis l’écrit lui-même : « Il me semble que le seul futur qui mérite d’être exploré est celui dans lequel nous vivons. Et de bien des façons, Transmetropolitan est pour moi un outil via lequel je peux exposer notre monde et mener une autopsie humoristique sur l’organe vital de notre futur » Le parallèle est d’autant plus évident qu’à l’inverse de la grande majorité des œuvres DC Comics, les sur-natures n’ont ici pas cours. Au sein de ce désastre futuriste, ni les dieux ni les supervilains ne sont impliqués ; c’est juste l’homme qui est en cause, loup pour ses semblables suivant le fataliste constat trop bien connu. Sur ce principe nietzschéen – puisque Dieu est mort, c’est à l’humanité de s’élever au niveau de sa sur-nature intrinsèque –, Warren Ellis au scénario et Darick Robertson au dessin ont conçu un univers où se mélangent Maurice Dantec et Stefano Benni. C’est Lester Bangs chez CosmoQueer, Damasio sous MDMA, J.G Ballard qui encre les rêves d’Alice au pays des gratte-ciels. Un bordel sans nom, quoi. Un univers coloré, répressif, déjanté, démoniaque, impitoyable, qui ne joue jamais du camaïeu : tout y est vif, éclatant et poussé à bout. D’où cette tension et cette exaltation qu’on perçoit simultanément – un monde sans limites. Dans la jouissance comme dans la terreur. Nous voilà dans l’exacerbation ultime de la logique libérale, libertaire et (in)sécuritaire ; sinon après, à la manière de ces personnages de cartoons qui, n’ayant pas réalisé qu’ils ont dépassé le bord de la falaise, s’agitent encore, en suspension dans l’air.

Oh, bien sûr, ce monde hyperbolique branché sur le crédo vae victis a son lot d’excentricités rigolotes, à apercevoir ou à entendre, histoire de faire passer l’insensibilité brutale de ses fondements : les geckos luminescents, les quidams se nourrissant par photosynthèse, la poudre d’enfants lyophilisés à acheter en supermarché, la vodka Staline et les McDo changés en Monkey Burgers, les drogues pour électroménager, les « bombes à achats » qui transforment les rêves en pubs télé, les éjaculations vivantes qui chantent en chœur des génériques de séries pour gamins, sans oublier le chat domestique à deux têtes qui clope pépouze. On sent d’ailleurs que Robertson s’est fabuleusement amusé à croquer tout ce petit monde, ces multiplicités de genres, de looks, d’espèces, ainsi que ces innombrables détails de l’infra-urbain (graffitis, enseignes, déchets, panneaux d’avertissements, etc.) qui signalent mieux qu’une homélie la messe du temps présent – demandez donc à Iain Sinclair ou Georges Pérec de vous faire le topo. Mais au-delà de ces facéties, la plasticité de cette vitrine se craquelle vite, car Transmetropolitan a l’intelligence de ne pas se complaire dans un émerveillement gogol voire, pire, une délectation de la décadence, un kitsch de l’ignoble. Sans cesse des focus sur des vies brisées viennent rappeler, par l’affect, que la marche de ce monde-là écrase, broie, pulvérise et tue, à grande échelle. Qu’une fois décapé son vernis orgiaque et futuro-délirant, ce monde-là est inacceptable – mais trop accepté.

Il est d’ailleurs amusant de remarquer, au passage, que Transmetropolitan est contemporain du concept de Multitude développé par Toni Negri au début des années 2000. L’opéraïste italien voit dans la Multitude, cette pluralité composite et irréductible, le nouveau sujet de l’émancipation. Sauf que dans Transmetropolitan, l’éclatement des formes d’identités de la Multitude ne mène pas à une multiplication des formes et de fronts de résistances, fussent-elles infimes ou indicibles, bien au contraire : elles s’insèrent pleinement dans la dynamique ludo-consumériste, l’irriguent et la vivifient sans cesse. La parade n’est pas affaire de contre-attaque consciente mais simplement de narcissisme. On se désigne jusqu’au moindre paramètre, piochant dans les différents packages sémio-sociaux offerts par le grand marché de la civilisation. Le Soi devient le seul domaine investi par les individus, ayant abandonnés la politique ; il n’y a même plus besoin pour le Pouvoir de capter les puissances naissantes, celles-ci sont directement intégrées dans son code-source. Vous trouvez ça sévère, que ça n’a pas grand lien avec notre monde, encore structuré par deux-trois bouts d’idéaux et de frustrations qui tiennent vaguement la route ? Attendez qu’arrivent le branding patronymique, les humains augmentés, l’aboutissement de la silicolonisation, et l’on verra si la révolte ne se résumera pas à quelques clampins égarés sur la bande d’arrêt d’urgence des Autobahns de l’information, jappant pendant que la caravane publicitaire les aplatit et les écrabouille, sans même s’en rendre compte. Le processus est déjà bien entamé – oui, c’est en partie à toi que je pense, Facebook et tes millions d’individus en perpétuelle et vaine opération auto-promotionnelle, pour le plus grand bonheur des datas. Arthur Cravan, dans Maintenant, en 1914 : « Dans la rue, on ne verra bientôt plus que des artistes, et on aura toutes les peines du monde à y découvrir un homme ». N’avoir guère plus d’épaisseur qu’une vue de profil, désirs aiguillés, pensée désamorcée, et de l’artiste seulement ses afféteries neutralisées, serait-ce notre destin de transhumain métropolitain ? A la « nouvelle racaille », prolos, free-lances, chauffeurs Uber, hôtesses, manouvriers, rockers, projectionnistes, drogués, chargés de com, coursiers, etc., d’en décider – qu’ils aient ou non conscience de ce choix … Albert Camus : « Je n’ai jamais eu de pessimisme quant à l’homme. J’en ai quant à sa condition. »

Alors, on ne sait plus vraiment si l’univers de Transmetropolitan, par rapport au notre, tient davantage de l’anticipation fictive ou de la mise à jour logicielle. Mais face aux totalitarismes doucereux ou brutaux, y aura-t-il alors un Spider Jérusalem pour ruer dans les brancards, mêlant le vitriol à Microsoft Word ? Il faut l’espérer. Il faudrait surtout espérer qu’on puisse être autre chose qu’une humanité à bout de souffle, même déterminée à maintenir vaille que vaille un semblant d’étincelle de vie. En attendant, soutenir les Arfi, les Robert, les Ruffin, les Carles, les Lucet, ou encore les journalistes du Canard Enchaîné, d’Acrimed, de Ballast, du Monde Diplo (et bien d’autres) dans leurs combats éditoriaux ne paraît pas être la moins mauvaise des idées. Ni, bien sûr, de relire Transmetropolitan, histoire d’être aussi heureux et possédé que le malheur du monde le permet. Et par les temps qui courent, ce luxe-là est appréciable.

1 commentaire

hep: Taxxxi, je suis vivant, mais j’ai peur aux Batignolles.