Né d’un père américain et d’une mère française, William Hand aka William Sheller tient son nom de la maman de Frankenstein, la poétesse britannique Mary Shelley. Voilà qui n’aurait pu mieux lui seoir : si le Prométhée moderne devait son existence à un assemblage morbide de cadavres putréfiés, la musique de Sheller, plus lumineuse, a toujours été une synthèse bienheureuse de ce que les deux côtés de la Manche ont de mieux à offrir.

D’entrée de jeu, celui qui disait en 1978 « moi je m’en fous je suis fier » n’est pas de ceux qui ont forcé les portes de la variété française à grands coups d’accords plaqués et de grillades au feu de camp.

Le jeune prodige a bien plutôt construit sa sensibilité musicale entre un beau-père féru de jazz, une grand-mère ouvreuse au Théâtre des Champs-Elysées et un grand-père chef décorateur à l’Opéra Garnier. De cette effervescence culturelle naîtra une passion féroce pour le métissage sonore, passion d’autant plus anachronique qu’elle ne trouve des échos que très relatifs dans une France encore obsédée par la variouze gentillette et homogène des yéyés où prime désespérément le dictat du Do-Ré-Sol.

Cette appétence toute particulière pour l’hybridation musicale se traduira d’abord avec son premier album en 1969, « Lux Aeterna ». Intégralement instrumental, enregistré aux côtés d’un orchestre symphonique, cet opus marque les débuts aussi incognito que géniaux d’un musicien à la fois influencé par le rock progressif de Génésis, les opéras de Puccini et les cantiques protestants.

Plus sobres en moyens, plus bigarrés dans la forme, les albums « Rock’n Dollars » et « Dans un vieux Rock’n roll » prendront davantage la direction d’une pop résolument conforme aux codes esthétiques en vigueur … avec un cynisme que personne n’aura vu venir. Le premier n’est autre qu’un pastiche incisif sur les tendances des groupes et artistes français d’alors à singer les Beatles dans un anglais aussi approximatif qu’insupportable. Sacré tour de force pour un musicien maîtrisant les codes musicaux des deux pays sans jamais n’avoir fait usage de la langue de Shakespeare.

Quant à « Dans un Vieux Rock’n roll », c’est l’arbre qui cache la forêt. On trouve derrière son très mauvais titre-phare les prémices d’une œuvre à fleur de peau et au style unique, flirtant avec la Britpop sans jamais lui céder complètement : le Carnet à Spirale joliment sucrée et son Rhodes Fender Supertampien à souhait, Une chanson qui te ressemblerait et son solo de guitare torturé à la Robin Trower (l’ancien gratteux génial de Procol Harum), ou encore un Genève certes guimauve mais empreint d’une mélancolie sans effet de style.

Le spleen franchouillard

Et pourtant il n’est d’hommage plus francophile que la musique de Sheller. C’est peut-être ce refus viscéral de suivre la tradition des « chanteurs » qui lui donne une telle vue d’ensemble sur la scène française ; il en soustrait les aspects les plus poncifs et y apporte une touche personnelle incapable de se regarder dans le miroir. Les miroirs d’ailleurs, il en parle très bien : « Dieu fait des images avec les nuages, La pluie fait des miroirs dans la boue » (Les miroirs dans la boue, 1986)

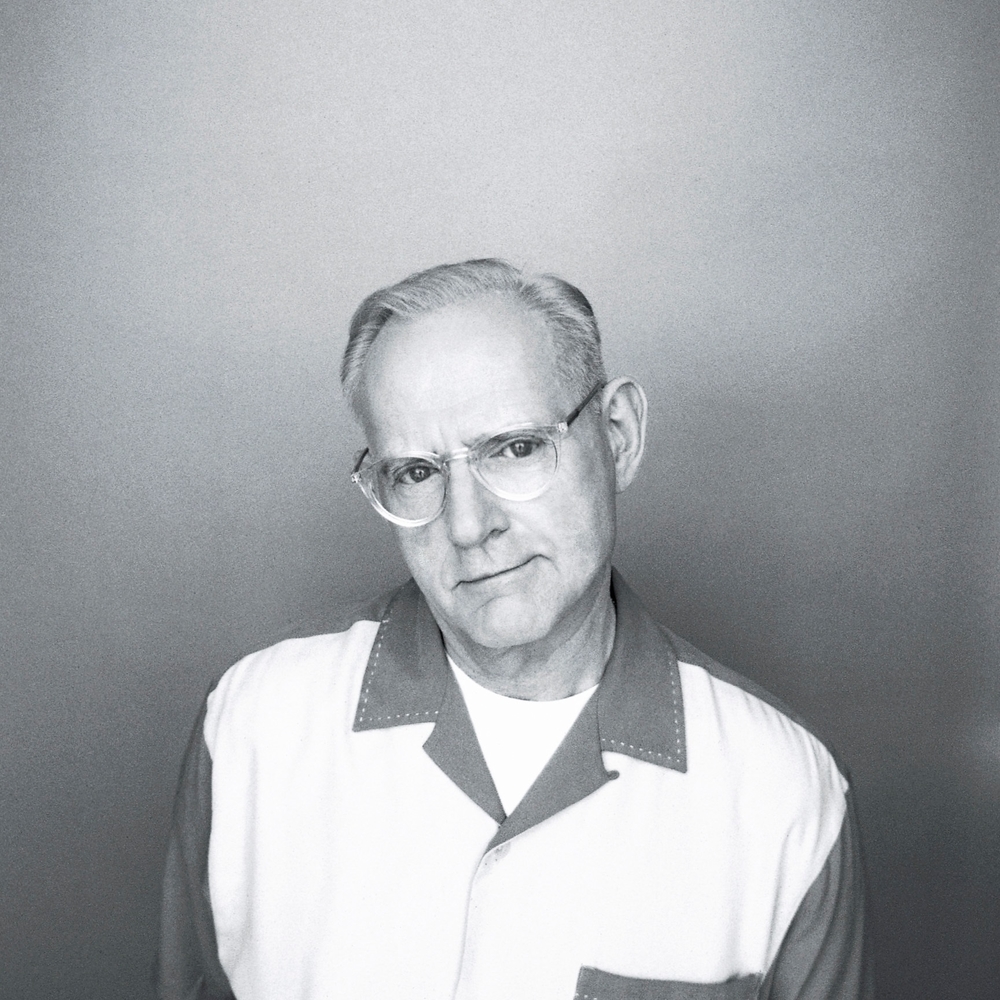

A travers ces petites séquences de mots imagées comme des Haïkus, on trouve dans les textes de Sheller un romantisme désintéressé des honneurs, un dixneuvièmisme assumé et jamais en demi-teinte. Tant pis si on le prend pour un original un peu kitsch derrière ses lunettes rondes, cette constitution de philosophe neurasthénique et sa voix caverneuse de type un peu groggy. William, en vrai, il s’en contrefout puisqu’au « Jean-Sébastien Snack, On le rencontre quelques fois, Il dîne d’un piano chips, Et d’un sorbet d’Habanera, Il roule en bi bop loola, Il se fout du stylen Il n’est pas très doué pour ça ».

Conteur de talent et grand angoissé du temps qui passe, Sheller s’amuse également à jouer avec la tournure de ses refrains, dont il garde toujours la structure fondamentale et modifie à chaque occurrence un élément ou deux pour en appuyer la progression narrative. Il y a sûrement un nom pour ça, mais je suis trop con pour le savoir. Un exemple avec Basket-Ball qui devrait s’avérer plus parlant :

Moi j’étais alors

Un type qui joue pas mal au basketball

Qui joue pas mal de rockn’ roll

Moi j’étais encore

Un type qui joue pas mal au basketball

Qui joue pas mal de rockn’ roll

Moi je vais dehors

Je joue encore un peu au basketball

J’écoute encore du rockn’ roll

Ou encore avec Genève, mentionné plus haut :

Juste un concert au bord de l’île Rousseau

Et le hasard de se voir à nouveau

Tu viens vers moi et tu me dis bonjour

Le temps sur Genève est bien lourd

Et l’on échange là quelques nouvelles

Les Berlinois ont quitté leur hôtel

Monsieur Wagner est mort hier au soir

Le temps sur Genève est bien noir

Mais je m’attarde en d’inutiles verbes

Je perds un jeu que je croyais superbe

Entre nous il n’est plus question d’amour

Le temps sur Genève est trop court

Mais on trouve aussi dans ce riche corpus parolier pas mal d’approximations langagières, des paresses linguistiques placées là comme un pied de nez à l’onirisme habituel et méticuleux de ses œuvres pourtant chiadées à l’extrême. Le mot « bizarre » entre autre, plutôt approximatif, revient à maintes reprises dans son œuvre de façon plutôt inattendue (« On vous dira sans doute que mon histoire est bizarre » – J’cours tout seul ; « Faudrait que j’puisse au fond trouver des moments un peu bizarre » – Un endroit pour vivre).

« Dans les bois, ce ne sont pas les écureuils qui vont me reconnaître ».

C’est Barbara qui lance la carrière de Sheller un soir en se poudrant le nez. William caresse distraitement le cabot toussotant de la Dame en Noir quand elle se retourne vers lui :

« – Tu sais, tu devrais chanter.

– Mais j’ai pas de voix..

– Justement ».

Ainsi s’amorcent les débuts du jeune Hand. Seulement voilà, William, le star-system, ça finit vite par le saouler. Il développe rapidement une profonde aversion pour les soirées cocaïnées, les touzes dionysiaques et l’égotisme maladif de son milieu.

https://www.youtube.com/watch?v=qfptACsoZmQ

Discret sur sa vie privée, ce rapport conflictuel à la popularité connaît un tournant définitif en 2001 lorsqu’il décide d’emménager dans une petite maison perdue en Sologne. Un gros bon doigt pour le game. Ses apparitions médiatiques se font dès lors quasi-inexistantes, malgré quelques parenthèses anecdotiques pas des plus réussies. Retenons ce mal au cul général aux Victoires de la Musique en 2016, où un Sheller rempli de flotte des suites d’un œdème pulmonaire assiste, impuissant, au viol à répétition de ses œuvres.

Armée de son meilleur trémolo estampillé Nouvelle Star, Louane – qui vient sans doute d’apprendre l’existence du grand Monsieur une semaine plus tôt-, propose ce soir-là une restitution sonore du Génocide arménien sur un Dans un vieux Rockn’roll encore plus mauvais que l’original (putain de prouesse quand même). Une Véronique Sanson en déclin et possiblement sous Prozac provoque quant à elle un authentique moment de solitude général sur un J’cours tout seul ma foi très essoufflé. Ah oui et il y a Jeanne Cherhal aussi, mais tout le monde s’en branle de Jeanne Cherhal en fait.

Puis notre trio de divas au rabais, bonnes élèves, mauvaises comédiennes, finit par se poster aux côtés du Maître lorsque vient le moment d’accueillir ce dernier sur scène. William un peu ému de ces honneurs oubliés semble tout de même parfaitement au courant de ce qu’il se passe. Il ignore la supercherie des fausses groupies avec la classe des grands et leur témoigne ce qu’il faut d’égards sans virer dans l’emphase inutile. Il s’assoit, il pianote, il chantonne, pas dans assiette, mal dans ses pompes, le regard rempli d’un vide paradoxalement plus consistant que celui dans les yeux des trois marionnettes qui l’observent sans le voir. Sheller est ailleurs et pourtant terriblement présent à lui-même.

On le retrouve également deux ans plus tard, physiquement rétabli mais dans un état plus-que-second, sur Le divan d’un Fogiel plus fouineur et fouinesque que jamais. Ce qui ne change pas en revanche, c’est cette introspection à cœur ouvert dont William a le secret. Le papa de Symphoman est arrivé à un moment de sa vie où la différence entre les confessions sous projos ou à l’ombre d’une terrasse intimiste en Sologne devient de plus en plus maigre. Rien à foutre de la pudeur, rien à cacher : ni l’évocation de ses mentors, ni le récit de ses retrouvailles avec un père jamais connu, ni même des amours quasi-inexistants au cours d’une carrière bouffée par la mélancolie. On lui mentionnera Barbara, il en pleurera. Des larmes de vieux, bien faites, pas prêtes. On diffusera des témoignages vidéo de ses proches, ses élèves, ses professeurs. Tous loueront l’Homme avant le musicien… n’aidant que peu à atténuer les sanglots.

https://www.youtube.com/watch?v=QiuQ8MYbeik

Héraut des temps modernes

Alors Sheller c’est qui ? Un simple gars qui raconte des histoires et ne prétend pas faire davantage. Tantôt gamin à l’abandon (Nicolas), tantôt soldat à l’agonie (Les souris noires), il mime le monde depuis le début de sa carrière sans jamais parvenir à l’habiter vraiment. William me fait penser à ce grand-père qui craque Photoshop un peu au hasard avant d’en sortir des merveilles de manière pas forcément plus cohérente. Parce qu’au final il sait pas trop ce que c’est Photoshop, le papi. Ça le rend simplement heureux de bidouiller des softwares d’un temps qui le dépasse et de voir si la sauce finit par prendre. Une belle illustration de cette curiosité sans attentes serait la rencontre tardive de Sheller avec le monde virtuelle dans son album-concept « Avatar » en 2008. Le non-initié y découvre le bonheur d’un vieil homme face à la possibilité de contrôler un personnage de jeu vidéo, son enthousiasme devant cette incarnation qui transcende la sienne et les mille rédemptions envisageables comme alternative à une vie désespérément incomplète.

William Sheller représente donc à lui seul une ode à la créativité sans restriction, engagement d’autant plus remarquable au cœur d’une fin de siècle où les paradigmes musicaux demeurent finalement très univoques selon qu’on parle de 60’s, 70’s, 80’s ou autres 90’s. Sheller est un héraut des temps modernes venu annoncer sans le vouloir un crédo en fin de vie : l’émerveillement sinon rien. Derrière une absence apparente d’engagement politique, l’homme qui s’en fout s’en fait quand même beaucoup. Pour la musique, pour le monde, pour lui-même. Pas besoin de virer dans la chansonnette engagée, tout ceci est constitutif du personnage …. Sheller a probablement fait ses mémoires médiatiques avec ces deux télés en trois ans, puis s’en est retourné en Sologne, son endroit pour vivre, parce que comme Nicolas, tout ce qu’il voulait au fond, c’était rentrer chez lui.

8 commentaires

hi, joueur bien intentionné, peux tu m’ecrire en retour en m’indiquant qui play aujourdhui sur un maxi du talking heads accouplé a du fugazi not Veg!)

Le gnangnan gagne un freezbie de Girls! c past bO?

dans les episodes tv, il a pris cher l’air

we mixes / remixes & we dont CARES

sur mon transistor j’ecoute haschiche kebabe

Cher sheller heure…

personne a gagné au ‘concours’ je rencontre le keum a barbés il me file un rouleau de films pornos

Très bonne analyse de l’animal Sheller et de l’inanité du médiatico-artistique.

Insupportable pisseur de copie !