Passionné de musiques orientales à l’époque des Chemins de Katmandou, virtuose de la six-cordes à l’ère de la déification des guitar-heroes, naturellement plus perché que le mouvement psychédélique triomphant de son temps, il n’a pourtant jamais rencontré le succès. L‘heure est venue de jeter un peu de lumière sur Robbie Băsho.

Se croyant malin, il arrive que le guitariste de rock’n’roll revendique au milieu de sa carrière un orientalisme plus ou moins eschatologique. Son ex-femme a obtenu la garde de ses enfants, son docteur l’a alerté sur les risques de cancer du poumon, le dernier album ne s’est pas vendu – par- là l’homme se pose des questions sur sa place dans l’univers et découvre que le Livre des Morts Tibétains fait bien sur la table basse. Musicalement, ces prétentions se traduisent par des incongruités à l’oud ou au sitar, avant que l’impétrant découragé ne revienne à sa gamme pentatonique de confort. Généralement, la passade spirituelle entérine pour de bon le déclin du musicien.

Beaucoup plus rares sont les guitaristes à avoir sublimé le syncrétisme est-ouest ; les meilleurs spécimens, ignorés pourtant du grand public, se trouvent du côté des musiques folk. Ce sont les Sandy Bull, Davey Graham, et l’homme qui nous intéresse ici : le grand Robbie Băsho.

Des bonnes soeurs aux bons riffs

Orphelin dès le plus jeune âge, ce qui autorise les assomptions les plus surnaturelles quant à son ascendance, le gamin est adopté à Baltimore par la famille Robinson qui lui donne pour état civil Daniel Robinson Jr. Une éducation rigide chez les bonnes sœurs puis dans une école militaire ne fait sans doute que développer par contradiction le caractère fortement exotique et bienveillant de son mysticisme congénial.

À l’université du Maryland où il entreprend des études de médecine, Daniel Robinson fait la connaissance de plusieurs folkeux, parmi lesquels Max Ochs, le cousin de Phil, et John Fahey, le ténébreux Maître-Artisan à venir de l’« American Primitive Guitar », entreprise soliste de réinterprétation des différentes musiques à cordes pincées des Etats-Unis. En partie sous son nom, en partie sous le pseudonyme de Blind Joe Death, ce passionné de blues vient d’enregistrer et de faire presser à ses frais un premier album d’instrumentaux raboteux faisant montre d’une approche profondément originale des musiques rurales, signant ainsi l’acte de naissance du label Takoma Records (d’après le nom de la ville d’enfance de son créateur, Takoma Park, dans le Maryland).

En dépit de goûts communs, le courant ne passe pas entre le caustique Fahey et le délicat Robinson. Intimidé sans doute, celui-ci se montre emprunté, taciturne. « Pour commencer il se comporta comme si je m’étais présenté sans qu’il m’y ait invité, révèlerait Fahey dans les notes de pochette de Băshovia, l’une des deux compilations consacrées à Băsho par le label Takoma. Cela me rendit très nerveux. Pourquoi étais-je là ? Probablement parce que nous avions des guitares 12-cordes tous les deux. C’était très inhabituel. R. B. avait fait passer le mot par un intermédiaire qu’il voulait me rencontrer, et que je devais venir avec ma guitare 12-cordes, et que nous comparerions nos idées. Mais quand j’arrivai il ne voulut pas jouer du satané instrument. Il était sensible, timide, mal à l’aise, introverti, égoïste, froid, ambivalent, embarrassé et embarrassant, et peu communicatif »

Quand bien même Takoma Records distribuera les premiers albums de Robbie Băsho; quand bien même ce dernier invitera ses auditeurs à prêter l’oreille aux productions de Fahey dans les notes manuscrites au verso de ses albums, les rapports entre les deux hommes seront principalement caractérisés par un sentiment diffus d’ombrage.

Vigile dans une boite de nuit, il rencontre Ravi Shankar

Le jeune Daniel Robinson s’intéresse à toutes les musiques, à toutes les littératures. Selon la légende, c’est à cette période – alors que sa carrure et son intérêt pour les arts martiaux lui valent de travailler en soirée comme videur dans des night-clubs – qu’il achète auprès d’un marin en permission une 12-cordes mexicaine vieille de cent ans. Il se fait d’abord la main sur des blues. Puis des flamencos. Jusqu’à ce qu’une puissante révélation en 1962, à l’écoute des œuvres de Ravi Shankar, ne vienne bouleverser son apprentissage. Pendant des heures et des heures, dans le noir le plus complet, l’étudiant se repasse en boucle les disques du sitariste indien qu’il vient de découvrir. Il n’a bientôt plus de cesse que de reproduire le bourdonnement transique (ou « drone » ) des râgas. Pour ce faire, il expérimente toutes sortes d’accordages hermétiques. Il abandonne alors ses études pour vivre comme un beatnik. En 1963, suivant l’exemple de Fahey et de sa clique, il emménage à Berkeley où il suivra bientôt les enseignements du joueur de sarod indien Ali Akhbar Khan, inspiration majeure de ses premiers enregistrements.

Est-ce l’influence du Japhy Ryder des « Clochards Célestes » ? Il s’engoue de poésie japonaise. Peyotl aidant, son âme se découvre de glorieux droits d’auteur : persuadé d’être la réincarnation du haïkiste du XVIIè siècle Matsuo Băsho, Daniel Robinson adopte dès lors le nom de scène de Robbie Băsho.

La technique de Băsho est surhumaine.

Produit par Ed Denson, co-gérant de Takoma Records et futur manager de Country Joe & The Fish, entre autres, le premier album de Robbie Băsho, « Seal Of The Blue Lotus » sort en 1965. Le style est encore brouillon; ça divague. Les morceaux s’enchevêtrent aveuglément dans des accords drus comme des ronces. La partition s’épuise dans des sentes touffues. Mais, dès le deuxième microsillon, « The Grail And The Lotus », en 1966, les progrès du musicien sont incommensurables. Les compositions sont plus précises, plus déliées, plus pénétrantes. Le morceau éponyme, qui ouvre la danse des phalanges, accrédite la théorie de la métempsycose : c’est une incursion dans le Rajasthan des initiés, où se transmettent depuis des âges immémoriaux les mélodies sacrées de divinités multicolores à six bras – ce ne peut en aucun cas être l’œuvre d’un américain de 26 ans à dix doigts. Une musique pareille ne peut pas être apprise. Il faut que Daniel Robinson ait été un élève assidu de Nârada, le musicien céleste, pour canaliser ces cascades inversées d’arpèges tendant vers les cieux. La comparaison avec ce que produit alors un autre guitariste féru de musique indienne, de l’autre côté de l’Atlantique, George Harrison pour ne pas le nommer, est écrasante. La technique de Băsho est surhumaine.

Les commentaires au verso de la pochette n’en font aucun mystère, « The Golden Shamrock », s’inspire nettement du jeu de John Fahey. C’est une fantaisie bucolique, timorée de prime abord, mais qui subitement s’enhardit, virevolte, chatoie comme une étoffe bariolée au grand vent. C’est que Robbie Băsho est doué de synesthésie : il « voit » et « sent » la musique. Il a fait de cette condition un système personnel, l’« Esoteric Doctrine of Color & Mood for 12&6 string guitar », sabir impossible selon lequel, par exemple, l’accord de la mineur évoquerait les couleurs « marron-chêne, carmin » et une ambiance « dolente, solide, peinée, mûre », tandis que le mi mineur présenterait des « propriétés simultanées » de « rose noire religieuse, sombre-maléfique », et que l’accord ouvert de ré mineur, énigmatiquement, conjurerait des « éclats d’onyx », un « vert-héron nocturne » et « Buffy Sainte Marie ».

Peu importe que les autres morceaux ne brillent pas des mêmes feux fantasmagoriques ; en deux pièces majeures Robbie Băsho est entré dans la légende… la plus confidentielle qui soit. L’album est ignoré des auditeurs. Pour ses concitoyens de Berkeley, il est ce colosse loufoque à la barbe fournie, qui se sape avec des boots à frange et des tuniques indiennes multicolores, et va baragouinant des mantras sans queue ni tête. Même pour les hippies de la baie, le type est décidément trop perché. Le paradoxe est cruel : à une époque où la guitare n’a jamais eu autant d’émules et d’audience, et où le mouvement psychédélique florissant en réfère abondamment à l’orient, Băsho qui s’évertue sur les deux tableaux ne suscite pour autant que peu d’intérêt. Sans doute faut-il mettre cet anonymat sur le compte de l’amateurisme du label Takoma en matière de distribution et de promotion à ses débuts.

Il voyage en solitaire

Le public préfère des folksongs de feu de camp ? Du court-format fredonnable ? Soit ! Robbie va lui en donner. À sa manière. En 1967, le barbu pousse la chansonnette, avec pour effet de cliver encore davantage les curieux. Dylan a beau avoir décomplexé les esgourdes de toute une génération, l’emphase opératique et les trémolos ampoulés de « Băsho Sings » poussent les goûts des mortels encore plus loin dans leurs retranchements. Le gloubi-boulga panthéiste du propos, avec ses références aux amérindiens, au Tibet, aux dragons et aux cajuns, ne fait rien pour mitiger la perplexité de ses prochains.

Incompris pour incompris, notre homme ne cède rien à son ambition, l’inoculation tous azimuts du syndrome du voyageur. Plastronnant dans un glorieux accoutrement d’homme-médecine, c’est un Băsho exténuant de démesure que l’on retrouve sur les deux volumes de « The Falconer’s Arm ». Il faut avoir l’endurance d’un sherpa pour accompagner de bout en bout ces randonnées en long, en large et en travers du manche. Mais comme le professent volontiers les crapahuteurs, ce sont les reliefs les plus intimidants qui offrent les panoramas les plus gratifiants. À cet égard, certains segments de Variations On Shakespeare Wallah, Pasha, Tassajara, Pavan Hindustan et de l’insensée Lost Lagoon Suite desservent des perspectives aberrantes. La vitesse à laquelle le pouce court sur les basses, conjuguée à un moissonnage infatigable de triolets, engendre un feedback continu qui n’a rien à envier aux grossiers larsens des utilisateurs de Marshall.

Comparé à ces débauches d’orientalisme kitscho-chimérique, « Venus In Cancer » ferait presque parler d’assagissement ; du moins, si les compositions restent très longues, gagnent-elles en douceur et en sérénité, à l’exemple du morceau-titre qui prend peut-être un peu trop son temps, d’un « Kowaka d’Amour » fervent et d‘un « Cathedral et Fleur de Lis » (sic) impressionniste. Vestimentairement parlant, l’artiste semble aussi lever quelque peu le pied à cette période, si l’on s’en fie du moins à cette rare vidéo Youtube dans laquelle on le voit interpréter un morceau sur un plateau de talk-show dans une tenue de prof de prof de maths.

Vers l’Amérique Yakari

Mais le meilleur est encore à venir. Après avoir fourragé dans les gammes orientales, le colosse se prend de passion pour l’Amérique, pas celle, pince-sans-rire des « beat » de John Fahey et Leo Kottke, mais celle fantasmée au premier degré de tipis, de grands chefs à plumes, de montagnes rocheuses et de squaws bandulatoires. Une Amérique Yakari. A vrai dire, même l’épisode le plus bénin de Yakari parait d’un cynisme odieux en comparaison des quelques passages narratifs du disque, qui procèdent d’un épais sentimentalisme de roman-photo semi-exotique à l’huile essentielle de nénuphar. On en persiflerait plus allègrement si des morceaux comme The Plumstar : A North American Raga, Roses And Snow et California Raga n’étaient pas aussi saisissants d’onirisme qu’ils en annihileraient tout mauvais esprit chez l’auditeur honnête. Même le sarcastique Fahey finirait par admettre que l’album était beau. Commercialement, c’est encore un échec. Est-ce la raison pour laquelle Robbie change de crèmerie ? Le train du psychédélisme est passé, l’époque est aux songwriters. En 1972, Vanguard Records distribue “Voice of The Eagle”, qui persévère dans la même veine amérindienne, mais se révèle moins porté sur les longs instrumentaux épiques que sur les « chansons”’ de format plus traditionnel – si tant est qu’on puisse utiliser ce terme s’agissant de Robbie Băsho – à l’exemple de Wounded Knee Soliloquy. Ce qui implique des roucoulements désopilants sinon désagréables à une majorité d’êtres humains.

Les gens de Vanguard ne désespèrent pas et leur poulain leur donne semble-t-il raison avec « Zarthus », puisque d’aucuns ont l’air de considérer l’album comme son chef d’œuvre (on me permettra de ne pas agréer). Robbie se sent-il mis au défi ? John Fahey est allé chasser sur ses terres orientales avec le stupéfiant Fare Forward Voyagers, composé essentiellement dans le but avoué de faire du gringue à la secrétaire du swami d’une communauté spirituelle californienne.

Les charts n’en ont rien à foutre.

L’album rivalise de puissance et de prestidigitation avec les meilleurs Basho. Thus Krishna On The Battlefield est un véritable char de Jaggernaut et les presque vingt-quatre minutes transcendantales de “Fare Forward Voyagers” élèvent la deuxième face au rang des cantiques des cantiques de la guitare. Comment émuler cette apothéose ? Peut-on aller encore plus loin ? On peut essayer en tout cas. Robbie s’y attelle. Cela donne Rhapsody in Druz.

S’il fallait déjà s’accrocher pour apprécier une bonne partie des compositions du musicien, on atteint là une forme suprême d’exigence envers l’auditeur en matière d’agrippement, à en faire pâlir n’importe quel instructeur en alpinisme. On le savait capable d’extravaguer à l’infini à la guitare ; mais on lui ignorait la détermination de chercher Dieu au piano. On s’est déjà tapé des poèmes de Ginsberg époque Kaddish: on se dit qu’on va essayer. Ça ne peut pas être pire que la face B de « Da Capo » de Love. Rob joue du piano comme il joue de la guitare, profusément, dans un martèlement appuyé, impétueux, qui ne laisse aucune place au vide. Mais là où ses explorations guitaristiques retombaient à peu près sur leurs pieds après un essor plus ou moins casse-gueule selon les cas vers le ciel, sa rhapsodie demeure constamment imbitable. Rien à faire, faute de mescaline ou de sentiment religieux, on n’y comprend rien. Et on se fait la réflexion que cette grêle interminable de notes est un peu incongrue quand l’album est dédié à Meher Baba, un mystique indien qui fit vœu de silence et ne prononçât pas un seul mot pendant quarante-quatre ans. Disons que l’hommage manque de cohérence.

On se reporte donc sur les autres morceaux, et la guitare magique de Băsho de nous tisser un nouveau tapis volant direction la Perse ancienne et le Liban, dont il salue le poète Khalil Gibran en chantant très justement et avec une retenue à laquelle il ne nous avait pas habitués dans ce qui est assurément le plus beau morceau du LP. On est aussi plaisamment surpris par un solo de piano en plein milieu de Mehera qui – c’est assez rare dans l’œuvre de l’artiste pour être souligné – est aussi simple et court que charmant. Mais les charts encore une fois n’en ont rien à foutre.

Dégoûté sans doute de ce nouvel insuccès, Daniel Robinson Jr fait une pause. Elle durera quatre ans. Entretemps, un certain Will Ackerman fait son apparition sur la scène musicale. Très inspiré par Robbie Băsho, ce charpentier de profession, fondateur de la société de construction Windham Hill Builders de Palo Alto, sort en 1976 un premier album intitulé “In Search Of The Turtle’s Navel”, et fonde par la même occasion le label Windham Hill Records, appelé à devenir la maison de disques d’un courant new age qui cartonnera dans les années quatre-vingt avec des gens comme Alex de Grassi et Michael Hedges, lesquels devront beaucoup à Daniel Robinson. A l’inverse de John Fahey, Ackerman est un fervent admirateur à la fois de la musique et de la personnalité de Robbie.

“Băsho était un ange. Je ne crois pas qu’il était un être terrestre. Je le regardais jouer et j’étais transporté d’une façon dont je n’avais jamais été transporté auparavant. Je le voyais avoir des conversations avec des gens que je ne voyais pas dans la pièce. Je crois véritablement que sa réalité était plus nette que la mienne. Il voyait un esprit que je ne voyais pas. Je pense qu’il est peut-être mort vierge. Robbie n’avait pas le permis de conduire. Il n’était pas de ce monde et n’était pas équipé pour en faire partie. Je ne suis pas surpris qu’il l’ait quitté si tôt. Cela devait être épuisant pour lui d’essayer d’en être, mais son influence sur moi est si vaste et séminale que je ne peux pas assez la souligner. Je pense que les gens devraient revenir en arrière et écouter sa musique. Il y a des trucs forts, très forts. Bien que sa voix était bizarre, elle était tellement forte. Je n’ai jamais réellement étudié avec Robbie. Je le voulais mais j’étais simplement trop indiscipliné pour le faire et à un moment donné, Robbie, exaspéré, m’a dit “oh, alors il te faut la leçon courte”, et il m’a dit “n’aie pas peur de ressentir des choses.”

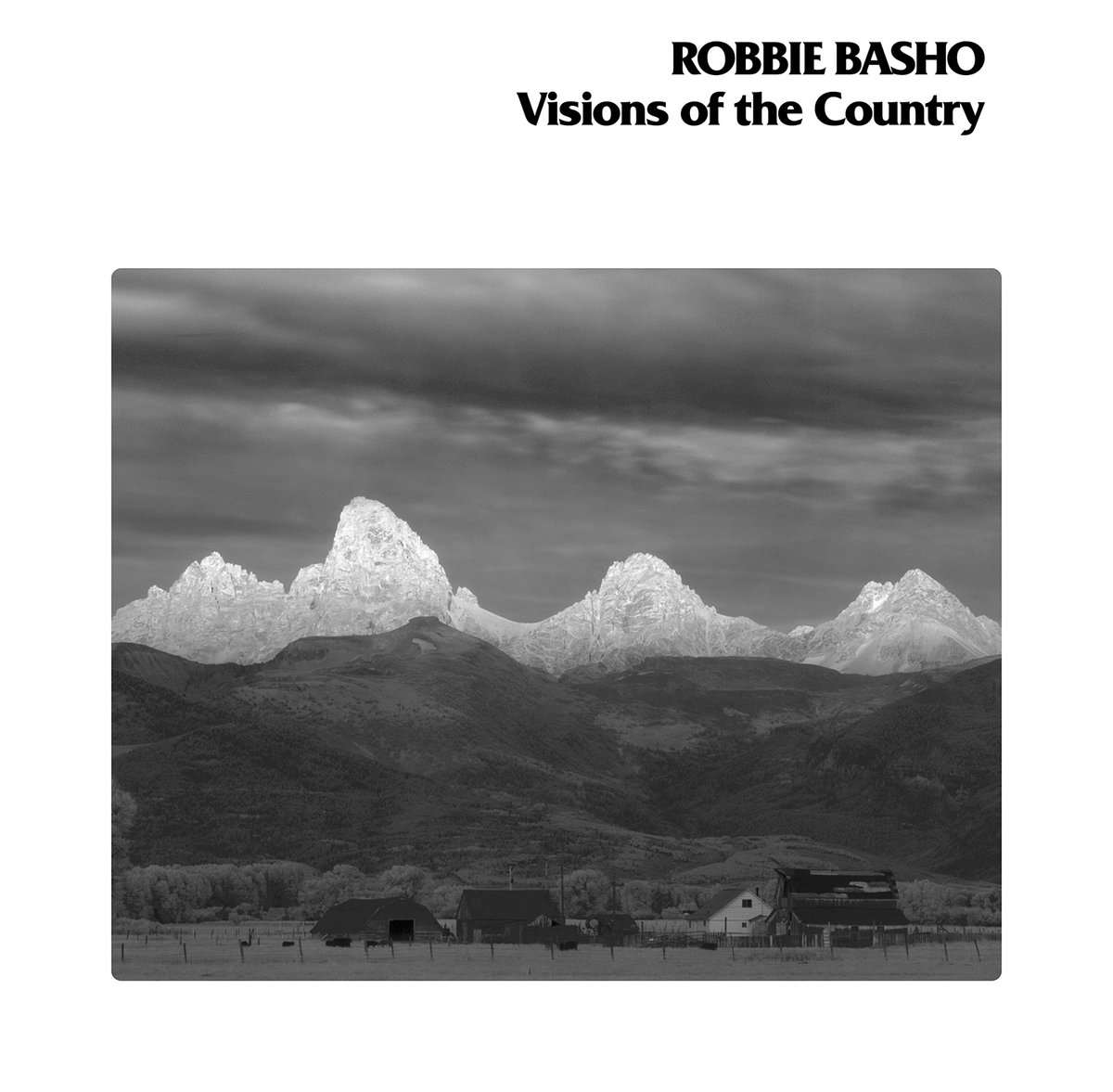

Soutenu par Ackerman qui le produit, Băsho signe en 1978, pour le coup, le véritable chef d’œuvre de sa discographie avec “Visions of The Country”. C’est un retour à l’Amérique des grands espaces, un tribut à l’optimisme des pionniers. Serait-ce au tour de Robbie Băsho de battre John Fahey sur sa pelouse de l’Americana ? La revanche en tous les cas est sublime. Rodeo et Variations on Easter sont des exemples de « American Primitive Guitar » du meilleur tonneau. Rocky Mountain Raga et Night Way, deux élégies d’une pureté authentiquement minérale. Elk Dreamer Lament, une démonstration de force. Pour ne rien gâcher, la pochette est superbe.

Mais, singulièrement, c’est l’enchaînement de deux chansons bouleversantes de fragilité, l’une accompagnée à la guitare, l’autre au piano qui fait toute la différence – Blue Crystal Fire et Orphan’s Lament. Băsho s’y livre à nu, tel qu’en lui-même, un Tom Bombadil terriblement seul et anachronique, un romantique en souffrance de son inaptitude totale au mauvais esprit. Et quand arrive l’automnale Leaf in the Wind et ses sifflements rêveurs de promeneur solitaire, on rend les armes définitivement. Vous avez gagné Mr Băsho.

Arrêtons-nous donc là, à ce rendez-vous manqué avec l’histoire, cette ingrate de peu de goût. Il y aura d’autres albums, moins bien produits, redondants et de plus en plus confidentiels. Les derniers, de manière tout-à-fait pathétique, seront distribués sous forme de cassettes dans des salons de massage de la côte Ouest. Et enfin, en 1986, pour calmer des douleurs musculaires sans doute liées à des décennies de pratique ardente de son instrument, il y aura cette séance fatale de chiropraxie. Une manipulation trop brutale. Des vaisseaux qui craquent et un décès absurde. A 45 ans.

Repose en paix, Rob. Un jour, c’est écrit, une de tes musiques aura l’honneur d’un film ou d’une série et le grand public fera la découverte de ton oeuvre de dingue. Ce sera un drame pour nous qui lui vouons un culte secret… mais on s’y fera, comme avec tous les autres.

6 commentaires

attendons une contre expertise des mecs qui kiffent seulement sur les r.stones & c rabiots, ainsi que de la vulgaire musak electronique-

ROOBIE BASHO un artiste de cœur de mr perseverance https://youtu.be/D-C2iQ-YAkk

une chanson de coeur de mr perseverance ,ce killer track me fais beaucoup pensé a tim buckley https://youtu.be/gJgQ5mc_sO4

Un lecteur des Perdants Magnifiques?

as-tu des visions du Magnificient seven ?

Toute une époque….

Me rappelle à l’adolescence, je droppais en ré et c’était parti pour des plombes de picking, on appelait ça champignon 🙂