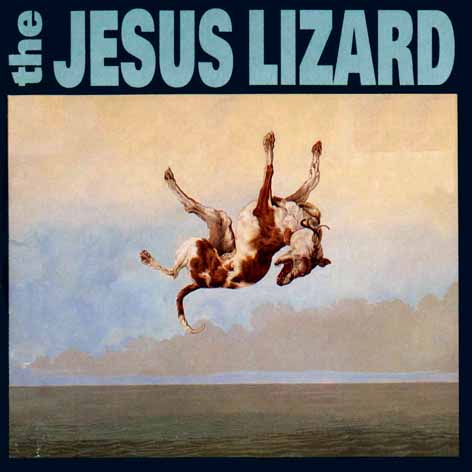

Jesus Lizard jouera cette année à la Villette Sonique. L’occasion pour Ismène de donner sa vision (perforée) des faits. L’histoire d’un culte, par le petit trou.

Les punk et autres rebelles auto-proclamés m’ont toujours fait royalement chier. The Jesus Lizard était supposé être encore un de ces groupes pseudo-subversif, à côté duquel mes oreilles auraient glissé sans susciter la moindre émotion en moi, encore un.

Pourtant, une première écoute des Jesus Lizard ne peut être autrement que déstabilisante : pas le moindre couplet/refrain/couplet/refrain/couplet/pont/refrain auquel s’accrocher. Cette première rencontre avec La Bête équivaut à la découverte de la pierre philosophale, ouvrant l’accès à un truc aussi improbable que perturbant. Aussi grisant que le premier fond de verre sifflé à la fin d’un repas de famille.

The Jesus Lizard fait partie de ces groupes à la beauté juvénile. Tous les ingrédients qui font de l’adolescence une période si bouleversante se retrouvent dans leurs compositions : frustration, désinvolture, violence…pureté. Les hormones sont en ébullition, ça exhale la sueur et l’alcool bon marché.

The Jesus Lizard fait partie de ces groupes à la beauté juvénile. Tous les ingrédients qui font de l’adolescence une période si bouleversante se retrouvent dans leurs compositions : frustration, désinvolture, violence…pureté. Les hormones sont en ébullition, ça exhale la sueur et l’alcool bon marché.

L’histoire débute en 1989, sur les cendres encore fumantes du mouvement punk, lorsque The Jesus Lizard laisse exploser Pure, 1er EP-manifeste exalté et exaltant du groupe. David Yow, sorte de gnome autiste, y nasille des paroles à la clarté sibylline opportunément dégueulées sur une instrumentation faite de percussions syncopées et de riffs de guitare simplistes associés à une ligne de basse à la puissance désarmante. Les morceaux du groupe à base d’explicit lyrics scato-libidineux sonnent comme la B.O idéale d’un roman de Bukowski.

Le groupe acquiert rapidement une certaine notoriété en partie justifiée par les fantaisies scéniques de David Yow toujours enclin à saupoudrer ses apparitions en public d’une pointe d’exhibitionnisme et d’automutilation. Cette popularité s’accroît avec la sortie de Goat, album le plus accessible du groupe dont le magazine Spin salue la « sauvagerie sans égale ». Dans la continuité, Liar, sorti en 1992, permet au groupe auréolé d’une étiquette underground de surfer sur le succès commercial du grunge, notamment grâce à Puss, split single enregistré avec Nirvana, ainsi qu’à Gladiator, morceau emblématique du groupe à l’imposante puissance cathartique.

Le début des années 90 marque également le temps de la remise en question de cette si belle probité juvénile. The Jesus Lizard tente de négocier son passage à l’age adulte : Yow arrête de boire (lorsqu’il n’est pas sur scène) et du même coup sa voix s’éclaircit, ses hurlements se canalisent ; le temps de la signature sur une Major semble venu.

Le début des années 90 marque également le temps de la remise en question de cette si belle probité juvénile. The Jesus Lizard tente de négocier son passage à l’age adulte : Yow arrête de boire (lorsqu’il n’est pas sur scène) et du même coup sa voix s’éclaircit, ses hurlements se canalisent ; le temps de la signature sur une Major semble venu.

L’album Show signé en 1994 sur une filiale de Warner marque la première étape dans le divorce du groupe d’avec son producteur historique et fervent détracteur des majors, Steve Albini. Contre toute attente, et même si les morceaux évoluent vers une production plus proprette, la rupture est plutôt bien négociée par le groupe qui réussit à garder ce son brut, inaudible sur les radios commerciales. Pourtant, on ne piétine pas impunément ses idéaux punk ; le groupe l’apprend à ses dépens avec Blue, dernier album passé totalement inaperçu, scellant le sort du combo qui se sépare un an plus tard.

Vénalité ou nostalgie, le groupe repart sur la route dix ans après sa séparation officielle, traînant ses guêtres jusqu’au festival Villette Sonique dont il est la tête d’affiche le 27 mai prochain. Craignant de retrouver un groupe usé par trop d’abstinence et trop de renoncements, j’attends, entre fébrilité et angoisse, les premières notes d’un concert qui sera soit le meilleur de ma vie, soit le pire. Mon « ça », lui, compte les minutes jusqu’au moment de sa libération toute proche…