L’anecdote est connue, mais racontons la quand même. C’est ce qu’il y a de bien avec les anecdotes, d’ailleurs ; leur capacité à révéler des dessins plus grands. Nous sommes en 1970. Le 30 mars sort ‘Bitches Brew’, l’album de rupture de Miles qui s’écoulera, au fil des années, à près de 500.000 exemplaires[1]. Une merveille de disque jazz lent conçu pour les blancs qui, depuis, le lui rendent bien et le citent régulièrement comme la pierre angulaire de discographies stockées sur des étagères Billy © Ikea. Longtemps décrit comme un summum, ‘Bitches Brew’ n’est pourtant que la porte d’entrée vers les enfers. Cinq mois après la sortie de son « brouet de sorcières », Miles se retrouve ainsi propulsé sur la scène du festival de l’Ile de Wight où, pendant 38 minutes, il improvisera des variations face à 600.000 blancs donnant l’impression de découvrir Jésus fringué comme un proxo[2] de Harlem dictant les dix commandements à ses va-t-en-guerre.

C’est justement là qu’intervient l’anecdote : au pauvre zigue qui lui demande en sortant de scène comment s’intitule cette longue plage sous laquelle aurait été construit un tunnel entre New York et l’Afrique, Miles se fend d’un simple « call it anything ». A traduire par un laconique « je viens de t’apporter la lumière, compte pas sur moi pour te donner la marque des ampoules ». La formule, tellement parfaite, restera. Trois semaines après cette prestation pharaonique, et alors qu’il a lui-même joué à Wight un jour après Miles, Hendrix décède le 18 septembre 1970. Miles intégrant les guitares saturées à son répertoire quant Jimi sature dans son vomi, ça fait deux hasards au royaume des triples croches. Ne serait-ce pas plutôt un alignement des astres ? Appelle ça comme tu veux.

Call it anything. Mine de rien, c’est un bon résumé pour cette période 1970-1975 qui ne ressemble à rien dans la discographie de Miles ; et c’est tout l’inverse d’une offense tant la partition va lentement s’assombrir, tant en notes jouées qu’en ambiances plombées. Prenons par exemple la meilleure introduction à la basse de tous les temps : What I Say, extraite de l’album mi-live mi-studio ‘Live Evil’ (1970). Les mots manquants, il faut chanter les notes pour retranscrire l’impression de boucan à côté duquel même un embouteillage de taxis à Brooklyn aux heures de pointe donnerait l’impression d’une manifestation de mimes Marceau sur un mini-golf. POUM TCHAK POUM TCHAK (batterie de Jack DeJohnette), TUTU TU TUTU TU (entrée de la basse à contre-temps de Michael Henderson), TIM TOUM TI TI TUM TUM (rajout du Rhodes de Keith Jarrett). Certainement les 23 premières secondes les plus passionnantes de la parenthèse funk de Miles. L’ensemble dure 21 minutes et neuf secondes. ZWOUIIIIIIIIIIIIIM. La trompette de la cavalerie, elle, n’arrive qu’à la troisième minute, mais la messe semble déjà dite et les prêtres ont bouffé toutes les hosties gorgées d’acide. Que faire après ça ? Tout rembobiner. Et tenter de comprendre. Miles Davis, même époque : « Mon égo a juste besoin d’une bonne section rythmique ». C’est un début d’explication.

Another kind of blue

Imaginez un habitué du premier rang lentement dégringoler au fond de la classe pour s’enfiler près du radiateur tout le stock de colle UHU avec le stock inusable des redoublants, et vous aurez une idée assez précise des choix de réorientation de Miles Davis. En étirant la frise discographique, comment expliquer qu’un seul homme ait pu passer de la période fifties dit modale pour cols blancs (‘Kind of Blue’, 1959) au funk pré-Studio 54 ? Et par quelle force peut-on sevrer son addiction à l’héroïne dans une ferme (celle de son père, en 54 justement) et publier vingt ans plus tard ‘’On The Corner’’, complètement à bout de souffle ? C’est absolument incompréhensible, et c’est précisément cette incompréhension qui rend l’œuvre de Davis surhumaine ; et plus que ça même, technicolore. « C’est avec On the Corner et Big Fun que j’ai vraiment essayé d’intéresser les jeunes Noirs à ma musique écrira-t-il plus tard dans son autobiographie. Ce sont eux qui achètent les disques et viennent aux concerts, et je songeais à me préparer un public pour l’avenir. Beaucoup de jeunes Blancs étaient déjà venus dans mes concerts après Bitches Brew. Je pensais qu’il serait bien de rassembler tous ces jeunes dans l’écoute de ma musique et de l’appréciation du groove ». En bon sociologue, on serait ici tenté de casser sa plume sur une comparaison ; Miles Davis serait au jazz ce qu’Obama tenta d’être à la politique ; un point de colle entre les couleurs. La vérité, au delà de la métaphore CE2, c’est que les obsessions de Miles, au début des années 70, se nomment Sly Stone, James Brown et Hendrix ; et que cela transpire dans une musique moite que Miles n’appelle plus du « jazz », mais une « musique sociale » transgressant les genres, les classifications et les poncifs. La légende parle d’ailleurs d’incroyables jams enregistrées avec l’auteur de Hey Joe, sans que rien de concluant ne soit jamais sorti. Idem pour la naissance avortée d’un super-groupe (un de plus) réunissant Hendrix, Davis et McCartney en 69. Des légendes de blancs.

L’autre réalité, celle qu’on perçoit à travers les commentaires d’époque, c’est une féroce résistance au changement des médias pour qui Miles, déifié de son vivant, serait coupable comme Dylan avant lui de deux trahisons à la cause : l’argent (en 70 et 72 il gagne plus d’un million de dollars par an) et l’amplification de sa musique. Comme Gainsbourg, Bowie ou même Picasso, Miles Davis abordera chaque décennie à sa manière : à chaque fois sur une couleur différente. Les années 50 étaient bleues, les seventies seront noire noire noire. Pas noire comme les Black Panthers, auxquels il a souvent été associé par erreur[3], mais noire comme le plastique fondu. Rien de moins qu’un ‘’Metal Funk Machine Music’’ où la déconstruction prévaudra désormais sur la mélodie. Et où la trompette, au fur et à mesure que le musicien s’enfoncera dans l’obscurité, mettra la sourdine pour laisser place à un chef d’orchestre complètement camé, possédé. Une « expérience éprouvante » pour certains, comme pour ce pauvre commentateur français décrivant son passage à Paris fin 73 à la manière des puristes qui plus tard feront chier tout le monde avec leurs queues de cheval. Sur scène, c’est vrai, le look du vieux Miles a changé, les yeux sont désormais cachés par d’immenses lunettes pour cacher de mystérieuses conjonctivites. Au Saturday Review, Miles déclarait en 1971 : « Les gens ont tendance à considérer que je suis ingérable au simple prétexte que je dis toujours ce que j’ai en tête. Mais les gens ne peuvent pas voir ce que je vois ». Mais ils peuvent entendre.

Les chevaliers de l’apocalypse

Et ce qu’on entend, c’est aussi un groupe de mercenaires à la solde d’un pimp au bout du rouleau. Le changement de cap, qui débute discrètement dès ‘’In a Silent Way’’ avec l’arrivée de John McLaughlin la veille du premier enregistrement, c’est d’abord l’invitation faite aux guitares électriques, peu à peu omniprésentes, dévorantes. Dès lors, et n’en déplaise aux siroteurs de thé anglais, tout ce qui sortira de l’usine fera un bruit à vous en faire sauter les plombages. La force de cette épopée, un peu comme la Dream Team ’92, c’est aussi l’association de talents tels qu’on n’en a jamais vu dans pareille formation et, qui plus est, jouant collectif. L’idée n’est plus de foutre la beigne de trop mais, comme Ali retenant le dernier coup contre Foreman en 74, de laisser l’adversaire percuter lui-même le mur du son.

Aux claviers Hancock et Corea, Miles le sorcier adjoint donc dès l’hommage au boxeur Jack Johnson un certain Michael Henderson, bassiste de studio pour Motown et surtout rythmeur de Stevie Wonder, qui amènera dans ses valises ce funk métrique qui fera plus tard dire à Davis qu’il essayait simplement de créer « le chaînon manquant entre Sly Stone et Stockhausen ». Penser simultanément l’addition et la soustraction, la démesure et l’absence (les plages s’étirant parfois jusqu’à 20 minutes pendant lesquelles Miles écoute plus qu’il ne joue) est un bon calcul à court terme, mais intenable sur la longueur. C’est le début d’un gouffre où tous les musiciens du Miles David Band, sans exception, s’apprêtent à se jeter avec en ligne de mire un gros mot : le jazz-fusion (je vous fais l’impasse sur la marque des sangles de guitares et le benchmarking catogan). Après avoir fait ses armes à la droite de Dieu, McLaughlin s’en ira monter Mahavishnu Orchestra (pour le meilleur et pour le pire), Corea lancera l’abomination du jazz rock avec Return to Forever (pour le pire et pour le pire), Hancock en fera de même avec sa parenthèse funk Radio Nova débutée avec ‘’Head Hunters’’ et Joe Zawinul (claviers) et Wayne Shorter (saxo) lanceront quant à eux Weather Report, dont l’histoire retiendra finalement bien peu de choses hormis des génériques taillés pour le Cosby Show. Après Michael Jordan, la Dream Team américaine n’a plus jamais été la même. Tutoyer la perfection condamne toujours fatalement au moins bien.

Un royaume panafricain

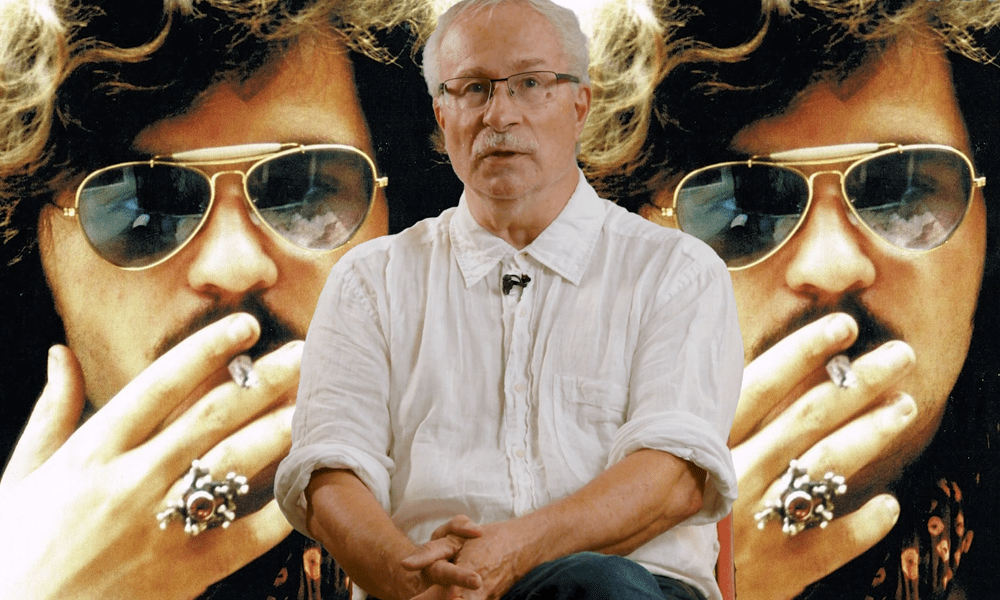

De cette époque bariolée où Miles arbore foulards, lunettes funk et costumes pas possibles, restent évidemment les pochettes, mythiques à plus d’un égard. Dans un contexte marqué par les revendications du mouvement Black Power, et sur fond de ségrégation, c’est ainsi que naissent des visuels rentrés depuis au Panthéon des chefs d’œuvres grâce à Mati Klarwein, que Miles a rencontré à New York au moment où il décide de faire rentrer un carré – le jazz – dans un triangle – la funk. Celui à qui l’on doit notamment la pochette de ‘’Abraxas’’ de Santana s’apprête à peindre la chapelle Sixtine du graphisme avec ‘’Bitches Brew’’ et ‘’Live Evil’’ ; où la femme noire, sublimée, est à la fois symbole sexuel, matriarcal, grande réconciliatrice et sorcière[4]. Une troisième pochette restera dans les cartons. Initialement crée pour Betty Davis, éphémère épouse de Miles, le tableau ‘’Zonked’’ finira recyclé pour un disque des Last Poets, non sans révéler sa part de vérité. L’idéal féminin, tel que dépeint dans l’inconscient du trompettiste, c’est Betty. C’est d’ailleurs elle qui lui présentera Hendrix et Sly Stone… avant de se faire foutre à la porte après que Miles, dans un délire de cocaïnomane, l’ait accusé de coucher avec… Hendrix. Quand Miles dévisse.

Le meilleur album live de tous les temps

La musique, la vie, à cette époque pour Miles tout se trempe dans un gros pot de Dulux Valentine (la panthère noire, encore), ça goutte, ça coule, ça gouache jusqu’au trop plein. A ce stade, la notion de jam – un terme souvent employé pour poliment décrire des sessions inaudibles – n’a plus lieu d’être. Miles est entré de plain pied dans la troisième dimension et bien accroché qui pourra l’y suivre. C’est pour ainsi dire, mathématiquement parlant, l’inverse du jazz fusion – genre qu’il contribuera grandement à créer : 80 % gold, 20 % shit. A l’inverse de ses disciples un peu perdus dans leurs libertés, la discographie de Miles sur ce court interstice, sans dire qu’elle atteigne la perfection – il faut un cerveau férocement malade pour engloutir ‘’Dark Magus’’ d’une traite – côtoie néanmoins les sommets. Un disque, particulièrement, donne plus que les autres l’impression d’entendre Hendrix tricotant la furie autour de la trompette de Dieu : ‘’Agharta’’, un live enregistré en 1975 alors que Miles, âgé de 49 ans, pourrait déjà être le père de Mick Jagger et ses copains, déjà tous un peu fatigués. Ce disque, capté à Osaka, est un déluge tel que même les meilleures blagounettes de l’histoire du rock (le ‘’Live at Leeds’’ des Who enregistré en studio, par exemple) ne lui arrivent pas à la cheville. C’est Thor invoquant l’électricité, le Sex machine de James Brown dans une boite à partouze, le bal des pompiers dans l’incendie d’une usine à Stratocasters. Les 97 minutes compilées au cutter par Teo Macero dispensent un tel groove d’hôpital psychiatrique que c’est par moments et littéralement tellement fort, tellement inhumain, que Miles semble tutoyer les Dieux de la défonce. Et pour cause, forcé à jouer parfois deux concerts en une seule journée pour cette tournée marathon au Japon, Miles est au bout du rouleau. Une pneumonie et un ulcère, combiné à une vie de rock star mené tambours battants depuis 1969, le font replonger dans ses pires travers. Catering exigé : codéine, morphine, herbe et Heineken en pagailles. La simple écoute du Prelude funk-rock (22 minutes tout de même) suffiraient à remplir une armoire à pharmacie.

Un homme, dans cette histoire, fera beaucoup à l’histoire : Pete Cosey. Recruté à la hâte en 73 pour épauler Henderson à la six-cordes, il rejoint le septet le plus toxique de l’histoire jusqu’à en devenir le pyromane en chef. Son pédigrée parle pour lui : ancien musicien de studio du label Chess, il a fouraillé pour des artistes du calibre de Howlin’ Wolf et Chuck Berry. Certainement l’une des raisons qui poussera Miles à l’inviter dans la grande danse circulaire, de ‘’Dark Magus’’ à ‘’Pangaea’’, l’autre disque live issu des sessions d’Osaka. L’objectif de l’arrivée de Cosey ? Faire péter une bombe dans le jazz, en souffler les fondations jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un groove à cheval entre Hendrix, Muddy Waters et le déhanchement du bassin. “Le premier jour des repetitions, je m’installe dans le fond de scène pour rejoindre la section rythmique confiera Cosey plus tard, Miles Davis m’arrête : mais qu’est-ce que tu fous ? Je te veux devant ! Et l’autre chose qu’il m’a demandé, c’est de monter le bouton du volume au maximum. Fallait pas me le dire deux fois”. Comme dans toutes les transes, vient fatalement le moment du sacrifice. Usé par la route, la drogue, les problèmes de hanche à repetition et une petite musique qui a fini par trop résonner dans sa tête, Miles décide en octobre 75 d’éteindre toutes les lumières. Début d’une éclipse qui durera cinq ans, d’ailleurs excessivement mal racontée dans le biopic Miles Ahead sorti cette année, pendant laquelle le musicien broiera du noir avec une consommation effrénée de cocaïne (jusqu’à 500 dollars par jour). Fin de l’histoire. Du moins, la bonne.

Comme dans toute résurrection, il y aura la seconde mort. Artistique. Ce sera la consécration des années 80, la prise de pouvoir de l’assommant Marcus Miller à la basse, les productions glaciales sur Compact Disc, la très coupable pochette de ‘’You’re Under Arrest’’ et sa reprise de Cindy Lauper, les apparitions scéniques pas franchement mémorables aux côtés d’un Prince fan de sa période jazz-fusion, et tout un tas d’autres crimes esthétiques comme les chemises amples à motifs africains ou les featurings avec Santana en fin de course. Viendra enfin la troisième mort, la vraie, la même année que Gainsbourg, knocké par un AVC. Les témoins racontent que l’arbitre a laissé filer les dix secondes règlementaires. Mais ça faisait déjà bien longtemps que Miles avait gagné son ultime match.

[1] En faisant de facto l’un des albums de jazz les plus vendus de tous les temps.

[2] Anecdote bis : Miles Davis aurait survécu à sa séparation d’avec Juliette Greco grâce à une courte carrière d’auto-entrepreneur dans le proxénétisme. Ce qui ressemble, plus vraisemblablement, à de l’entretien par des femmes de tous bords, des bourgeoises blanches aux prostituées amatrices de la note bleue.

[3] Confession au Saturday Review, 1971 « Je ne suis pas un membre des Black Panthers, je n’ai rien à voir avec ce mouvement. En fait je n’en ai pas besoin, mais j’ai été élevé pour penser de la même manière qu’eux »

[4] ‘’Bitches Brew’’ devait initialement s’appeler ‘’ Witches Brew’’.

13 commentaires

my ‘friends’ are eclectic.

« La force de cette épopée, un peu comme la Dream Team ’92, c’est aussi l’association de talents tels qu’on n’en a jamais vu dans pareille formation et, qui plus est, jouant collectif. »

faut voir, le 2nd grand quartet de Miles 65-68 (carter,Shorter,hancock,Williams) c’était pas mal non plus.

Evidemment, mais c’est moins ma came (sic) cette période. Ceci étant dit, tout est sublime chez Miles, à commencer par son adaptation de « Porgy & Bess », avec là encore un attelage princier (Bill Evans).

Gil Evans.

Bill Evans, c’est sur Kind of Blue, dont le modal va tout ouvrir. D’ailleurs, la période électrique de Miles est d’un point de vue harmonique essentiellement modale.

Et Live at Leeds est un vrai live, ça se vérifie.

C’est dommage, ça sort de la lecture d’un article plutôt intéressant.

Comme seul le détail compte : Macero n’a pas édité Agharta ni son pendant Pangaea.

Vrai. Il l’a produit mais sans découpe.

Tu es une chienne sans collier ? Écoute The man with the horn et laisse toi donner.

Wow… un article « Black ‘n White » pour reprendre le thème !! Une vison extatique de ces 6 années qui tutoient les cieux, avec des métaphores qui touchent au sublime… mais des mots très durs envers ceux qui les ont accompagnées : concernant Mc Laughlin, je concède « le meilleur et le pire » (comme je suis positif, je retiens surtout le meilleur parce que je n’écoute plus le pire!!), mais Corea et son abomination du jazz rock, je m’élève en faux (de toutes façons, c’est bien Miles et Bitches Brew qui l’a inventé, ce jazz rock). De même, quand Radio Nova passera Head Hunters, appelle moi (et pis c’est pas si mal Nova !!). Je ne parle même pas de Secrets et de ses lignes rythmiques hypnotiques… Quand à Weather Report, j’aurais tendance à dire que c’est pas les plus beaux films qui font le plus d’entrées : putain mec… comment tu peux oublier par exemple Black Market avec Pastorius, Acuna et Johnson ??? Mais là où tu me fait vraiment mal, c’est sur « l’assommant Marcus Miller ». Je ne parlerai pas technique ni groove à la basse, c’est pas le sujet. Mais on lui doit quand même Tutu avec, toi qui y est sensible et outre la magie mélodique, une pochette qui reste une référence. Sans doute la dernière fois où Miles apparait vraiment beau…

chateauvallon 1972!