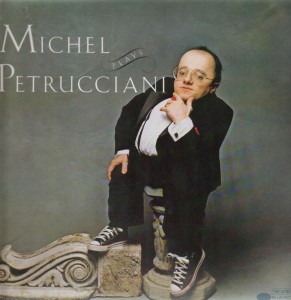

« Je vous conseille plutôt celui là, en bas à droite. Pour commencer, c’est vraiment l’idéal ». L’histoire se passe dans un FNAC de province, on est en 1998. La France vient de fêter sa coupe du monde, tout le monde se rêve en Footix avec en ligne de mire la gauche plurielle et la réussite en bleu blanc rouge. C’est une drôle d’époque. On achète encore des Cds à la FNAC, le pays a le moral, Petrucciani est encore en vie. Perdu au rayon jazz, je passe en revue toutes les pochettes du nain bossu, histoire de gaspiller comme tous les mois l’argent de ma bourse universitaire. Certainement ému par mes hésitations maladroites, un vieux – look de lecteur Télérama, quarantaine grisonnante – m’interpelle : « Je vous conseille plutôt celui là, en bas à droite. Pour commencer, c’est vraiment l’idéal ». Il me tend le disque, c’est « Michel plays Petrucciani » (1987) avec sa croquignolesque devanture où le penseur de Rodin ratiboisé prend la pose sur sa colonne en marbre. Avec le recul, décrire ce souvenir comme un épisode intriguant s’avère à bien des égards en dessous de la réalité. C’est aussi la première et dernière fois où je décide de faire confiance à un inconnu pour garnir ma discothèque. Qu’est-il donc devenu, ce lecteur de Télérama éclairé ? Peut-être est-il lui aussi mort dans l’indifférence. On s’en fout, c’est même pas le problème.

« Je vous conseille plutôt celui là, en bas à droite. Pour commencer, c’est vraiment l’idéal ». L’histoire se passe dans un FNAC de province, on est en 1998. La France vient de fêter sa coupe du monde, tout le monde se rêve en Footix avec en ligne de mire la gauche plurielle et la réussite en bleu blanc rouge. C’est une drôle d’époque. On achète encore des Cds à la FNAC, le pays a le moral, Petrucciani est encore en vie. Perdu au rayon jazz, je passe en revue toutes les pochettes du nain bossu, histoire de gaspiller comme tous les mois l’argent de ma bourse universitaire. Certainement ému par mes hésitations maladroites, un vieux – look de lecteur Télérama, quarantaine grisonnante – m’interpelle : « Je vous conseille plutôt celui là, en bas à droite. Pour commencer, c’est vraiment l’idéal ». Il me tend le disque, c’est « Michel plays Petrucciani » (1987) avec sa croquignolesque devanture où le penseur de Rodin ratiboisé prend la pose sur sa colonne en marbre. Avec le recul, décrire ce souvenir comme un épisode intriguant s’avère à bien des égards en dessous de la réalité. C’est aussi la première et dernière fois où je décide de faire confiance à un inconnu pour garnir ma discothèque. Qu’est-il donc devenu, ce lecteur de Télérama éclairé ? Peut-être est-il lui aussi mort dans l’indifférence. On s’en fout, c’est même pas le problème.

Autant le dire, découvrir Petrucciani à même pas la vingtaine est une expérience qui se rapproche du premier coït, un shoot de pureté comme on en connaît peu par la suite. Encore faut-il tomber sur le bon disque, car selon qu’on tombe sur « Michel plays Petrucciani » ou sur « Playground » c’est le dépucelage avec un top model ou la perte de l’innocence avec un travesti déguisé en pianiste de bar. Ah ça non, tout n’est pas bon chez Michel Petrucciani. On pourrait même à l’occasion lister un certain nombre d’atrocités passibles de la peine de mort – au hasard « Both Worlds » – et dans une moindre mesure symptomatiques de ce jazz des nineties synthétique et cadencé par des bassistes à catogan reconvertis depuis vendeurs de bagnoles d’occasion dans la périphérie de Detroit ou Maubeuge. Mais bref. « Michel plays Petrucciani » délivre une musique aussi gigantesque que le personnage est repoussant, condamné qu’il est depuis sa naissance à un choix cornélien : subir la maladie des « os de verre » et le fardeau des membres qui inlassablement se cassent ou affronter le regard des grandes personnes et devenir exceptionnel. Quand vous mesurez 99 centimètres et qu’un riff de piano suffit à vous démonter l’épaule, l’autre est toujours un adversaire. Michel a fait son choix. Il jouera Petrucciani.

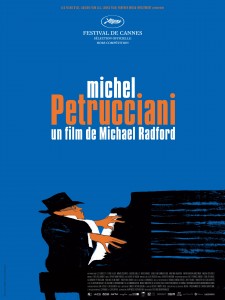

Le documentaire éponyme retrace la carrière fulgurante de ce pianiste du Sud-Ouest. Qu’on découvre, un peu effaré il faut bien le dire, dérouler sa vie avec un accent périgourdin à faire passer le premier fan de l’OM pour un intellectuel des salons de la rive gauche. Avec Petrucciani, on est pour ainsi dire très loin de la voix rocailleuse, à cheval entre Don Corleone et le fumeur de Gitanes, de Miles. Cette voix qui chante voyelles et consonnes, cela pourrait être une corde de plus à l’épouvante. Mais non. Le film de Michael Radford nous rappelle à l’inverse à quel point Michel est l’exact contraire du complexe d’infériorité, une maladie si française comme chacun sait. Pendant plus d’une heure et demie, Michel bouge son gros cul de nain rapetissé, parle à toute vitesse comme un chauffeur de taxi du Bronx, fracasse des pianos comme un boxeur aux quatre coins du monde et vit sa vie à cent à l’heure, bien conscient qu’il « ne mourra pas vieux » et que tant qu’à faire, « autant gouter à tout, femmes et drogues » plutôt que de geindre comme nombre de ses compatriotes. L’énigme Petrucciani, c’est avant tout comme le rappellent certains témoins « la meilleure main droite du monde ». Voire aussi la meilleure main gauche, dans les bons soirs. Un Michel Petrucciani dont on apprend que gamin il fut obligé de défoncer un piano jouet au marteau pour faire entendre son désir de vivre à des parents sidérés. Vingt ans plus tard et au sommet de sa gloire, il confie très sérieusement à la caméra que « les pianos lui parlent », comme si avant même d’être un génie du jazz Petrucciani était surtout l’aumônier des Steinway. A le voir bouger son petit corps boursouflé sur les longues octaves pour dégainer des notes aigues à faire pâlir Oscar Peterson, on se dit que le talent de Michel n’est pas qu’une affaire de don de Dieu. C’est de la contrainte que naissent souvent les plus beaux miracles. Comme par exemple « Promenade with Duke » (1993), un album de reprises d’Ellington qui reste encore aujourd’hui comme l’un des seuls disques du pianiste à n’avoir pas subi les affres du temps qui passe. Le jeu si romantique de Petrucciani tient souvent sur peu de choses : un piano, 99 centimètres d’émotion et surtout pas de musiciens pour l’accompagner. On ne verse pas un Moët & Chandon dans un verre en plastique.

De composition plutôt classique, le documentaire « Michel Petrucciani » alterne témoignages des proches – le père mélomane, les jazzmen new-yorkais, un Francis Dreyfus en fin de vie qui explique comment il lui permit d’accéder à la consécration mondiale, séquences historiques et – trop – courtes archives live du maitre en action. Plutôt que de s’appesantir sur la musique, Radford préfère laisser la parole à ses nombreuses compagnes pour des confidences à la limite de l’impudique ; entre deux scènes de récit à base de « je l’ai beaucoup aimé mais il est parti avec une autre » le réalisateur dresse tout de même un portrait chronologique et diablement humain du dernier grand musicien jazz, autant amateur d’excès que de franche rigolade ; la meilleure d’entre elle étant certainement le morceau She did it again – l’un de ses morceaux les plus miraculeux – inspiré par un chien pétomane… Il est comme ça Michel, rien ne l’arrête. Enfin si. L’hiver new-yorkais aura finalement raison de lui, le 6 janvier 1999. Ce jour là, Michel se décide à rejoindre James Dean, Charlie Parker, Coltrane et quelques autres au Panthéon des artistes qui préféraient mourir jeunes pour durer plutôt que de voir la vie s’éteindre lentement devant eux. Le parfait opposé du « I hope I die before I get old » des Who et autres étoiles filantes de la culture rock, forcément blanche. A sa façon, Petrucciani était le dernier grand de la musique noire. A le voir transpirer sur son vaste tabouret, on se dit qu’il aurait volontiers échangé quelques centimètres de plus contre une autre couleur de peau.

De composition plutôt classique, le documentaire « Michel Petrucciani » alterne témoignages des proches – le père mélomane, les jazzmen new-yorkais, un Francis Dreyfus en fin de vie qui explique comment il lui permit d’accéder à la consécration mondiale, séquences historiques et – trop – courtes archives live du maitre en action. Plutôt que de s’appesantir sur la musique, Radford préfère laisser la parole à ses nombreuses compagnes pour des confidences à la limite de l’impudique ; entre deux scènes de récit à base de « je l’ai beaucoup aimé mais il est parti avec une autre » le réalisateur dresse tout de même un portrait chronologique et diablement humain du dernier grand musicien jazz, autant amateur d’excès que de franche rigolade ; la meilleure d’entre elle étant certainement le morceau She did it again – l’un de ses morceaux les plus miraculeux – inspiré par un chien pétomane… Il est comme ça Michel, rien ne l’arrête. Enfin si. L’hiver new-yorkais aura finalement raison de lui, le 6 janvier 1999. Ce jour là, Michel se décide à rejoindre James Dean, Charlie Parker, Coltrane et quelques autres au Panthéon des artistes qui préféraient mourir jeunes pour durer plutôt que de voir la vie s’éteindre lentement devant eux. Le parfait opposé du « I hope I die before I get old » des Who et autres étoiles filantes de la culture rock, forcément blanche. A sa façon, Petrucciani était le dernier grand de la musique noire. A le voir transpirer sur son vaste tabouret, on se dit qu’il aurait volontiers échangé quelques centimètres de plus contre une autre couleur de peau.

Michael Radford // Michel Petrucciani // DVD

3 commentaires

Putain c’est beau !

Art. très bien rédigé et très bon aperçu de Pettruciani et de sa courte existence qu’il aura su élever au firmament musical par sa dextérité paradoxale malgré l’adversité de son handicap!