Je sais… Dans l’idéal, il faudrait une grande scène inaugurale et, dans l’idéal toujours, ce serait celle de la première écoute. Le disque posé sur la platine, les accords de guitare, la voix entendue pour la première fois et… l’épiphanie, la vie d’après plus jamais comme celle d’avant. Mais, non, il n’y en a pas. Rien, aucun souvenir. J’ai découvert la musique de Lou Reed en classe de quatrième – seule certitude chronologique – et depuis trente ans, il ne se passe pas une semaine sans que je ressorte l’un de ses albums de la pile. Aucun artiste n’a autant compté pour moi, ne m’a autant fasciné, irrité, déconcerté ou déçu, mais je suis bien incapable de me souvenir de ma rencontre avec sa musique. Etait-ce le Velvet underground ? « Berlin » ? Ou « Transformer » ? Plus vraisemblablement, à Saint-Etienne, au milieu des années 80, dans une famille qui ne manifestait aucun intérêt pour la musique et encore moins pour le rock, il s’agissait sans doute de Walk on the wild side, à la radio. Mais je n’en sais vraiment rien. Bref, c’est une passion sans coup de foudre. Les raisonnables diront que l’on tient là le secret de sa longévité. Les raisonnables disent généralement ce qui les arrange.

Chanter comme si on faisait ses courses

J’ai pourtant bien du commencer quelque part. En tout cas, ce fut dans la plus grande confusion, je suis au moins sûr de cela. En quatrième, je n’étais pas franchement un Bleu en matière de rock. J’achetais régulièrement la presse musicale ; ces magazines et les notes de pochettes des albums constituaient d’ailleurs mes seules lectures, si l’on excepte quelques bandes-dessinées mais qui n’avaient pas du tout la même importance à mes yeux. Le Clash, les Jam, les Who, Les Beatles, les Smiths… je connaissais. Bowie, pareil. Et Springsteen. Elton John. Parfois Supertramp aussi. On le voit, le tamis n’était pas spécialement serré, et rien ne vaut ce grand bordel. Ensuite, on attrape la manie des cases et des tiroirs, on étiquette avec un soin d’épicier ou de documentaliste. Le goût s’affine, l’enthousiasme aussi, c’est inévitable. Les albums de Reed ont, à la fois mis de l’ordre et accru le bordel autour de ma chaine stéréo. L’ordre, parce qu’en 6 ou 8 mois, ils ont pris le dessus sur les autres. Une hiérarchie s’imposait. La chienlit, parce que, tout simplement, je n’ai rien compris à la carrière de ce type. Certains articles m’avaient vendu le Velvet underground comme l’un des groupes les plus importants de l’histoire du rock et ça sonnait pourtant cent fois moins bien que les Beatles. On m’avait vanté leur violence malsaine et, franchement, Run, run, run semblait tellement « gentil » à côté des Who. Le jour où l’on m’a expliqué que Reed faisait figure de « parrain du punk », avec une bonne dizaine d’autres certes mais en bonne position tout de même, j’ai écouté l’album « Berlin » et j’y ai reconnu un peu de… Pink Floyd. Un type maigre et chevelu, qui draguait ma sœur aînée et ne portait que des t-shirts Honda, m’avait même confirmé que le producteur avait œuvré sur « The wall ». Et je ne parle même pas de l’après-midi où j’ai emprunté un exemplaire de « Rock’n’roll Animal » à la discothèque. Un disque de faux cul qui chiquait au méchant mais s’appliquait pendant de longs solos. Dès la première écoute, j’ai détesté ce live et n’ai jamais changé d’avis sur cette horreur. Avec Reed, curieusement, j’ai commencé par savoir ce que je n’aimais pas, bien avant de trouver ce qui allait me fasciner pendant des années.

J’ai pourtant bien du commencer quelque part. En tout cas, ce fut dans la plus grande confusion, je suis au moins sûr de cela. En quatrième, je n’étais pas franchement un Bleu en matière de rock. J’achetais régulièrement la presse musicale ; ces magazines et les notes de pochettes des albums constituaient d’ailleurs mes seules lectures, si l’on excepte quelques bandes-dessinées mais qui n’avaient pas du tout la même importance à mes yeux. Le Clash, les Jam, les Who, Les Beatles, les Smiths… je connaissais. Bowie, pareil. Et Springsteen. Elton John. Parfois Supertramp aussi. On le voit, le tamis n’était pas spécialement serré, et rien ne vaut ce grand bordel. Ensuite, on attrape la manie des cases et des tiroirs, on étiquette avec un soin d’épicier ou de documentaliste. Le goût s’affine, l’enthousiasme aussi, c’est inévitable. Les albums de Reed ont, à la fois mis de l’ordre et accru le bordel autour de ma chaine stéréo. L’ordre, parce qu’en 6 ou 8 mois, ils ont pris le dessus sur les autres. Une hiérarchie s’imposait. La chienlit, parce que, tout simplement, je n’ai rien compris à la carrière de ce type. Certains articles m’avaient vendu le Velvet underground comme l’un des groupes les plus importants de l’histoire du rock et ça sonnait pourtant cent fois moins bien que les Beatles. On m’avait vanté leur violence malsaine et, franchement, Run, run, run semblait tellement « gentil » à côté des Who. Le jour où l’on m’a expliqué que Reed faisait figure de « parrain du punk », avec une bonne dizaine d’autres certes mais en bonne position tout de même, j’ai écouté l’album « Berlin » et j’y ai reconnu un peu de… Pink Floyd. Un type maigre et chevelu, qui draguait ma sœur aînée et ne portait que des t-shirts Honda, m’avait même confirmé que le producteur avait œuvré sur « The wall ». Et je ne parle même pas de l’après-midi où j’ai emprunté un exemplaire de « Rock’n’roll Animal » à la discothèque. Un disque de faux cul qui chiquait au méchant mais s’appliquait pendant de longs solos. Dès la première écoute, j’ai détesté ce live et n’ai jamais changé d’avis sur cette horreur. Avec Reed, curieusement, j’ai commencé par savoir ce que je n’aimais pas, bien avant de trouver ce qui allait me fasciner pendant des années.

Si ses disques sont revenus de plus en plus régulièrement sur la platine, c’est à cause de la voix. Ce type qui parlait sans pour autant réciter, qui chantait à peine, du bout des lèvres, m’intriguait. Dans son autobiographie récente, Morrissey trouve la formule exacte : « halfsung menace ». Pas mieux. Je me suis très vite forgé une certitude : cette voix était celle d’un type très, très cool. Les gars du Clash avaient de l’allure, leurs disques étaient fantastiques mais ils suaient pour en arriver là. Ce type donnait l’impression de s’en foutre, de ne pas prendre part au match, et parvenait à les éclipser. Après quelques semaines d’écoute, le dossier s’est vite épaissi : Lou Reed ne chantait pas en apparence et, pourtant, c’était de loin le plus fort, le plus expressif et, j’en arrivais à cette conclusion imprévue, le plus sensible. Tout est presque dit dès le premier Velvet, entre la morgue de Waiting for the man et la prise de voix rêveuse de Sunday morning : un monde entre les deux, sans jamais forcer le trait. Si on enlève There she goes again de cet album, Dylan jusqu’à la parodie, tous les titres sont parfaitement chantés, chacun avec un ton bien spécifique, sans aucune envolée, avec une sorte de lyrisme mauvais, retenu. Et je n’en étais qu’au début. J’allais par la suite découvrir le Reed plus impliqué du troisième Velvet et même de « Loaded », le chanteur détaché de « Transformer », avec une pointe de méchanceté follasse (« on dit camp », m’enseigna le grand chevelu qui désormais roulait des pelles à ma sœur, il avait fait des progrès lui aussi), celui encore plus lointain et cynique de « Berlin » (cette face B m’a littéralement envoutée), la voix un peu bêlante de certains morceaux de « Street hassle », les intonations gouailleuses de « Rock’n’roll heart », et la synthèse de tout cela dans « The blue mask ». (Après ce disque, Reed recycle, de la même façon qu’il a été génial : presque malgré lui).

Il a défini très précisément ce que devait être pour moi un chanteur de rock : un type sans don exceptionnel mais avec une personnalité, capable d’imposer un style dès qu’il ouvre la bouche. Aujourd’hui encore quand j’écoute un album, n’importe lequel, nouveauté ou réédition, je cherche ce genre de beauté : une voix qui serait la même sur le disque et au supermarché ou qui, du moins, nous le laisserait croire. Une voix qui dit clairement : « je ne chante pas, hein ? Je laisse ça aux branques. Nous, on va discuter.» C’est la base. Un chanteur de rock ne doit pas s’y prendre autrement. Comme l’a dit David Berman, des Silver Jews, « all my favourite singers couldn’t sing. » On ne transige pas avec ça. Il y a ceux qui l’ont compris et les autres.

J’ai aimé cette voix, sans comprendre ce qu’elle racontait exactement. L’envoûtement d’un son, comme lorsque l’on tombe pour la première fois sur un clavecin, un orgue hammond ou un cor anglais. J’éprouvais une joie comparable avec un autre héros de mon adolescence, le tennisman John Mc Enroe. Quand il se mettait à gueuler contre un arbitre, avec cet accent dégoulinant, je ne pouvais pas m’empêcher de penser que ça sonnait bien. Une fascination pour le tournoi de Flushing Meadow s’est ensuite développée, presque naturellement : le public qui se lève pendant les échanges, les avions qui survolent le court central, les voix trop fortes des spectateurs… J’ai passé des heures sur le plan de New-York, pour situer les quartiers, les principales avenues. Les intonations de Reed m’avaient mis sur la voie. D’où cette théorie personnelle que je n’ai jamais abandonné depuis : un album est encore meilleur s’il vous semble irrémédiablement lié à un lieu. Lou Reed a mélangé rock’n’roll, doo wop, avant-garde bruitiste, jazz, chœurs soul… le portrait le plus fidèle de New-York. Il suffit d’écouter « Coney island baby », son disque le plus touchant pour s’en convaincre et, surtout, de ne jamais mettre les pieds dans cette ville, désormais remarquable par son nombre de salons de thé.

Pour l’oral d’Anglais au bac, je me suis livré à ma meilleure imitation de l’accent new-yorkais avec un vocabulaire et une grammaire appris dans le massif central. Mais je l’avais tellement dans l’oreille que le brave type m’a demandé si j’avais vécu aux Etats-Unis. J’ai répondu non, pas peu fier de mon numéro de perroquet. Quand je me suis mis en tête de faire de la musique plus tard, je ne m’y suis pas pris autrement. Malheureusement.

Sugar plum fairy

A force d’écouter Lou Reed, j’ai très vite tracé les contours de ce qu’était, selon moi, un morceau de rock idéal. (J’ai fait de même avec les concerts. Pour moi toutes les prestations live devraient ressembler à l’album « Take no prisoners » : un dingue en roue libre devant un groupe qui ne sait pas ce qui lui arrive.)

Mais revenons au Graal rock. Passons vite sur les évidences : il doit être simple, tourner autour de quelques accords, vous intriguer à la première écoute, vous emballer à la seconde et vous envoûter pour les cinquante prochaines. Bien, on a brisé la glace, assez de banalités.

Dans une grande chanson de rock’n’roll, il est aussi indispensable qu’un ou deux phrases se dégagent immédiatement et évincent toutes les autres paroles. On ne parle pas forcément du refrain d’ailleurs. Avec « I’m waiting for my man/ 26 dollars in my hand » par exemple, on sent qu’on tient quelque chose. On veut connaître la suite. Evidemment, si un peu plus loin, on entend « PR shoes and big straw hat », c’est Byzance. Et alors quand arrive « He never hurry/ He’s always late » dans les couplets d’après, c’est presque trop. Bref, il faut une ou deux phrases, que le cerveau attendra à chaque écoute, qui résumeront l’ensemble de la chanson dans votre tête. Dès le Velvet, Lou Reed en a fait une méthode : « je cherche une seule bonne ligne et ensuite je remplis autour. » Je le crois quand il dit ça. Tout simplement parce que cela s’entend sur ses disques. Le « standin’ on the corner/ suitcase in my hand » qui ouvre Sweet Jane est un autre modèle. Après le riff le plus direct qui soit, l’image de ce type, debout, une valise à la main, planera sur toute la chanson. Pendant toute sa carrière Lou Reed ne cessera de réclamer une forme de reconnaissance littéraire officielle (chevalier des Arts et Lettres et tout le toutim) sans pour autant être dupe : une bonne chanson, c’est une ou deux phrases au bon moment. Et quand il présente Street hassle sur scène en disant « avec ce morceau, je voulais écrire une chanson qui puisse rivaliser avec Hubert Selby ou William Burroughs », il doit aussi penser « heureusement que j’ai aussi trouvé ce « Hey that cunt is not breathing » et ces putains de sha la la. Sans eux… »

Un grand morceau de rock doit également être assez « linéaire ». Je m’explique : pas de changements de rythmes abrupts, pas de coupures trop nettes quand arrive le refrain, ce dernier doit couler de source. Les diversions trop soudaines sont bien pour la pop, comme le refrain de Baby, you’re a rich man ou de Lucy in th sky with diamond des Beatles, là c’est parfait. Mais, je ne décrirais pas ces morceaux, aussi fantastiques soient-ils, comme rock.

A force d’écouter Reed, j’ai aussi développé une obsession pour les noms propres et, si possible de noms propres d’inconnus. Reed y excelle. Jennifer dans Rock’n’roll. Cette Margarita qui parle à Tom dans Some kinda love. Mulberry Jane dans le She’s my best friend de l’album « Coney island baby » (tellement meilleur que celui du Velvet). Hollie, Candy dans Walk on the wild side. Et Sugar Plum Fairy dans le même morceau ! Sugar plum Fairy ! Ce simple nom, prononcé avec ce détachement si spécial, cette distance presque bienveillante, sans cruauté, vaut pour moi l’intégrale de bien d’autres groupes. Oui, quitte à passer pour un maniaque bon pour la cage, ces quelques secondes du seul tube de Reed éludent aisément l’album « Pet sounds » des Beach Boys, voire la totalité de la discographie des Beach Boys. Je n’en suis pas spécialement fier. D’autant que cette perversion dépassera bien vite le cadre du rock. Je ne connais rien de plus intrigant qu’un roman ou un film qui a pour titre le nom de son personnage central. Pour cette raison, j’ai lu Lucien Leuwen avant le Rouge et le noir (Julien Sorel aurait été un titre fabuleux, même s’il faut bien reconnaître que Le rouge et le noir, très énigmatique, est l’une des plus grandes trouvailles de Stendhal). Le « diptyque » Gilles (Drieu la rochelle) et Aurélien (Aragon) reste l’une de mes lectures de chevet. Tout comme Dominique, le chef d’œuvre d’Eugène Fromentin. Bien sûr, ces quelques noms jetés sans réflexion sont reliés par un autre lien que leur simple titre, une certaine idée du roman français pourrait-on dire. Mais cette volée de noms propres qui sonne comme des présentations compte indéniablement dans le charme qu’ils exercent sur moi, parfois depuis plus de 25 ans. Sugar plum Fairy, quand même…

Only the lonely, comme on dit…

Je me suis longtemps demandé pourquoi j’étais aussi réceptif à la musique de Lou Reed. Pas mal d’histoires sur ses sautes d’humeur, ses emportements, ses coups bas suffiraient à en décourager plus d’un. Je l’ai vu un jour, lors de la tournée Magic and Loss, au théâtre des Champs-Elysées si ma mémoire est bonne, virer un type de la salle parce qu’il avait allumé une cigarette. Reed a purement et simplement demandé aux videurs de le flanquer dehors, lui et son billet payé une fortune. Pour une clope… j’avais été estomaqué par tant d’arrogance et de mépris. C’était tellement ahurissant que je n’ai pas pu m’empêcher de penser que ce devait être assez jouissif de faire ce genre de scène en public. Toute la salle l’a détesté. Il s’en foutait. On pouvait la fermer et taper du pied, après tout on était venus pour ça, non ? L’incident était à la fois minable, délirant, excitant, frustrant, écoeurant… Aucun type ne prenait autant de plaisir à être décevant. Que dire de ses groupes ignobles (le simple nom de Michael Fonfara rappellera les plus douloureux problèmes gastriques, sans oublier Fernando Saunders et sa basse qui caquette comme une poule) ou, plus grave, comment pardonner le traitement stupide accordé à un pur génie comme Robert Quine (l’homme de la situation sur « Blue Mask », traité comme un moins que rien sur « Legendary hearts »). Pour en arriver où ? A Metallica. Commet peut-on, quand on a écrit et jouer de la guitare sur I heard her call my name, trouver un quelconque intérêt à ces pauvres mecs. Avec l’irruption d’Hetfield et sa bande, j’ai bien failli rendre ma carte. Mais ce n’est pas aussi simple. Depuis que je m’intéresse à Reed, je plains sincèrement ceux qui ont des idoles sympathiques. Quel ennui ce doit être. « J’adore sa musique et en plus, humainement, c’est un type extra », reste l’une des phrases que j’ai le plus entendu en traînant dans le milieu musical et qui a le moins de sens pour moi. Qu’est-ce que ca peut bien vouloir dire ? Qu’est-ce qu’on peut bien en avoir à foutre ?

Je me suis longtemps demandé pourquoi j’étais aussi réceptif à la musique de Lou Reed. Pas mal d’histoires sur ses sautes d’humeur, ses emportements, ses coups bas suffiraient à en décourager plus d’un. Je l’ai vu un jour, lors de la tournée Magic and Loss, au théâtre des Champs-Elysées si ma mémoire est bonne, virer un type de la salle parce qu’il avait allumé une cigarette. Reed a purement et simplement demandé aux videurs de le flanquer dehors, lui et son billet payé une fortune. Pour une clope… j’avais été estomaqué par tant d’arrogance et de mépris. C’était tellement ahurissant que je n’ai pas pu m’empêcher de penser que ce devait être assez jouissif de faire ce genre de scène en public. Toute la salle l’a détesté. Il s’en foutait. On pouvait la fermer et taper du pied, après tout on était venus pour ça, non ? L’incident était à la fois minable, délirant, excitant, frustrant, écoeurant… Aucun type ne prenait autant de plaisir à être décevant. Que dire de ses groupes ignobles (le simple nom de Michael Fonfara rappellera les plus douloureux problèmes gastriques, sans oublier Fernando Saunders et sa basse qui caquette comme une poule) ou, plus grave, comment pardonner le traitement stupide accordé à un pur génie comme Robert Quine (l’homme de la situation sur « Blue Mask », traité comme un moins que rien sur « Legendary hearts »). Pour en arriver où ? A Metallica. Commet peut-on, quand on a écrit et jouer de la guitare sur I heard her call my name, trouver un quelconque intérêt à ces pauvres mecs. Avec l’irruption d’Hetfield et sa bande, j’ai bien failli rendre ma carte. Mais ce n’est pas aussi simple. Depuis que je m’intéresse à Reed, je plains sincèrement ceux qui ont des idoles sympathiques. Quel ennui ce doit être. « J’adore sa musique et en plus, humainement, c’est un type extra », reste l’une des phrases que j’ai le plus entendu en traînant dans le milieu musical et qui a le moins de sens pour moi. Qu’est-ce que ca peut bien vouloir dire ? Qu’est-ce qu’on peut bien en avoir à foutre ?

Pourquoi lui alors que je serais prêt à écrire que Reed n’a pas le talent de Paul Mc Cartney ou de Ray Davies par exemple. Ces deux-là sont plus raffinés, plus fins, sans doute plus habiles, plus malins aussi avec tout ce que le terme comporte de finasserie et de petites ficelles. Chacun peut y aller de son couplet sur Brian Wilson, le grand brulé de la mélodie ou évidemment Dylan, le Rimbaud des Hobos. Ca se plaide, ça se défend. Mais, le résultat est le même : malgré toutes les démonstrations, je remets plus souvent sur la platine un titre obscur et mal produit comme My friend George, tiré de l’album « New sensations », que « Blonde on Blonde » ou le sublime « Shangri La » des Kinks. Pourquoi ? « Only the lonely », répondrait Roy Orbison.

Lou Reed l’a dit très tôt. Il enregistre pour « ceux qui achètent le disque et parte l’écouter seul dans leur chambre. » Pas pour les concerts, les soirées joints ou alcool, les rendez-vous amoureux. Prenez les Stones, les Beatles, les Who… on sent bien l’enthousiasme de groupe derrière la musique (même quand ils se sont mis à se haïr). C’est même l’une de leur force. Et Dylan. Il est facile de l’imaginer à Greenwich village avec d’autres passionnés de folk, en train d’apprendre des vieux traditionnels, faisant partie d’une scène locale. Il n’y a pas de solitude dans la musique du jeune Dylan, ses disques s’écoutent sans problème avec d’autres.

Reed traînait seul sur le campus de l’université. Quand il se faisait un ami, c’était un type comme lui avec lequel il écoutait Bo Diddley défoncé dans une chambre. Il deviendra même copain avec son prof Delmore Schwartz, écrivain brillant, déclassé, quasiment infréquentable. Fils d’avocat, il ne pouvait même pas s’abriter derrière une quelconque conscience de classe. La moyenne bourgeoisie est un réservoir inépuisable pour le rock, n’en déplaise aux Clash et aux alternatifs de tous poils. Il faut avoir connu l’ennui climatisé pour apprécier le son d’une Gretsch branchée dans un Vox. La vie à la dure, c’est déjà une distraction. Inutile d’en écrire plus long sur le sujet puisque la chanson Rock’n’roll règle la question. « My parents will be the death of us all/two tv sets and two cadillacs it doesn’t help me at all ». Tu l’as dit, Jenny.

Je ne cherchais pas de bandes d’amis, je n’avais aucune envie de mettre le nez dehors de toute façon, tout ce que je voulais c’était un truc à enfermer dans la chambre avec moi pour que l’après-midi ne s’écoule plus à la vitesse d’une coulée de lave, pour baisser la tête vers la pochette du disque à 16 h 30 et la relever trois heures plus tard sans m’être rendu compte de la tombée de la nuit. Une chanson comme Coney island baby est bâtie pour, avec son début marmonné, son envolée romantique, ses chœurs presque doo-wop et sa fin susurrée. De la musique de chambre, c’est sûr, avec ce qu’il faut d’intimité et d’action pour oublier les quatre murs.

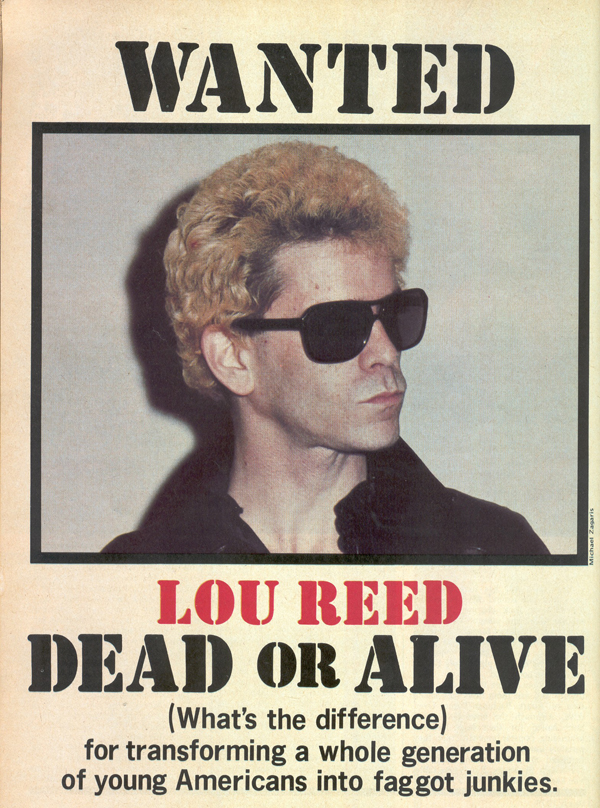

Lester Bangs a sa vision des choses. Selon lui, il s’intéresse autant à Reed, parce que ce dernier représente « la limite de son imagination ». Trop dur, trop méchant, trop violent, trop mauvais… on peut allonger la liste à l’infini en citant toute la quincaillerie : SM, travelo, seringues. Soyons franc, le collier de chien de l’époque White light, white heat ou les cheveux décolorés et rasés, façon Nazi chic, ca fait son petit effet. Il vaut mieux en profiter d’ailleurs, parce que le temps des salaires et des emprunts vient balayer plus vite que prévu les rêves de décadence. Une fois la bise et l’âge adulte venus, on est bien dépourvus et on laisse la jonquaille junkie au rayon bibelot. Mais, pas avec Reed, pas aussi simple. Pour deux raisons : 1/ il a écrit les chefs-d’œuvre du genre (Sister Ray, Street Hassle, Venus in fur… après ça, tous les apprentis SM Rock évoqueront plutôt le Barnum de Judas Priest ou les sympathiques tentatives de Spiritualized) 2/ il ne s’en est pas tenu à ça. Et c’est capital. Le gamin fan de doo-wop n’a jamais cédé la place au freak sadien. On l’entend dans tous les albums. Même dans « Sally can’t dance » où Lou recycle la camelote des bas-fonds en bonimenteur compétent (son pire album, de son propre aveu, pas du mien d’ailleurs), l’auditeur peut pêcher Billy, une chanson simple, directe du genre que l’on peut faire tourner dans sa chambre justement (si seulement ce saxo avait su fermer sa gueule). Sur « The blue mask », on trouve des scènes de torture (la chanson titre) à faire rosir Hubert Selby mais aussi Heavenly arms, hymne à l’amour qui combine la mélodie de Sattelite of love avec un titre doo wop, ou encore My house, dédiée sans chichis décadent à son prof de fac Delmore Schwartz. L’homme qui a pondu Sister Ray et « Metal Machine Music » a également écrit Afterhours, I’m sticking with you ou Crazy feeling avec ses adorables clochettes. C’est ce qui rend son œuvre unique, sur la durée. Privilégier « Berlin » et ses histoires de junkie tabassée au dépend du doux amer « Legendary hearts » revient à regarder la Venus de Milo, uniquement de profil. On manque quelque chose.

Lester Bangs a sa vision des choses. Selon lui, il s’intéresse autant à Reed, parce que ce dernier représente « la limite de son imagination ». Trop dur, trop méchant, trop violent, trop mauvais… on peut allonger la liste à l’infini en citant toute la quincaillerie : SM, travelo, seringues. Soyons franc, le collier de chien de l’époque White light, white heat ou les cheveux décolorés et rasés, façon Nazi chic, ca fait son petit effet. Il vaut mieux en profiter d’ailleurs, parce que le temps des salaires et des emprunts vient balayer plus vite que prévu les rêves de décadence. Une fois la bise et l’âge adulte venus, on est bien dépourvus et on laisse la jonquaille junkie au rayon bibelot. Mais, pas avec Reed, pas aussi simple. Pour deux raisons : 1/ il a écrit les chefs-d’œuvre du genre (Sister Ray, Street Hassle, Venus in fur… après ça, tous les apprentis SM Rock évoqueront plutôt le Barnum de Judas Priest ou les sympathiques tentatives de Spiritualized) 2/ il ne s’en est pas tenu à ça. Et c’est capital. Le gamin fan de doo-wop n’a jamais cédé la place au freak sadien. On l’entend dans tous les albums. Même dans « Sally can’t dance » où Lou recycle la camelote des bas-fonds en bonimenteur compétent (son pire album, de son propre aveu, pas du mien d’ailleurs), l’auditeur peut pêcher Billy, une chanson simple, directe du genre que l’on peut faire tourner dans sa chambre justement (si seulement ce saxo avait su fermer sa gueule). Sur « The blue mask », on trouve des scènes de torture (la chanson titre) à faire rosir Hubert Selby mais aussi Heavenly arms, hymne à l’amour qui combine la mélodie de Sattelite of love avec un titre doo wop, ou encore My house, dédiée sans chichis décadent à son prof de fac Delmore Schwartz. L’homme qui a pondu Sister Ray et « Metal Machine Music » a également écrit Afterhours, I’m sticking with you ou Crazy feeling avec ses adorables clochettes. C’est ce qui rend son œuvre unique, sur la durée. Privilégier « Berlin » et ses histoires de junkie tabassée au dépend du doux amer « Legendary hearts » revient à regarder la Venus de Milo, uniquement de profil. On manque quelque chose.

« C’est toujours le même morceau »

Avoir un style, c’est aussi courir le risque d’en être prisonnier. Les accords majeurs, la voix presque parlée… Reed a une patte, évidemment. J’ai croisé des détracteurs de tous bords (des fans de Pink Floyd, de Lennon, de Mylène Farmer, des érudits jazzy…) qui n’avaient cesse de railler son style. C’est assez simple : jouez mi et la sur une guitare, marmonnez quelques lignes avec les mots « Jim » ou « Third street »… On y est presque, c’est vrai. Et aussi complètement faux. Reed brasse Chuck Berry, la country, le free jazz et le doo-wop pour qui sait écouter, ce qui nous mène autrement plus loin. Si l’on voulait dégainer les grands mots, on pourrait même parler d’esthétique. Passons.

« C’est toujours le même morceau », voilà en gros l’argument des réfractaires. Oui, et cela m’a toujours fasciné. Qu’est-ce qui fait qu’une composition de Lou Reed marche et pas une autre ? Cela ne dépend pas vraiment des accords ou des paroles, « toujours les mêmes », on vous dit. Alors ? Les arrangements ? Un peu mais ce n’est pas fondamental. Sword of damocles, par exemple, est un grand titre, avec ou sans cordes. La production, le son du disque ? Dans ce cas, pourquoi adorer l’album « New Sensations », si mal enregistré mais avec plusieurs morceaux sublimes ? Et Pourquoi Vicious est-elle une grande chanson et Rock’n’roll heart un titre moyen ? J’insiste : pourquoi ? On piétine, et c’est tant mieux. Ce mystère ne sera jamais percé puisqu’il relève tout simplement de l’inspiration. Un type comme Bowie peut changer de style, tout remettre en question, inventer un nouveau genre funk glacial avec « Station to station » ou mettre le cap vers « Berlin » pour faire de la new wave. Un autre comme Costello s’amusera à explorer le classique, le jazz New-Orleans ou la polka si ça lui chante ; ce ne sera qu’une question de savoir-faire. Reed n’a pas cette facilité et le jeu n’en est que plus passionnant. A chaque album, on sait ce que l’on va trouver grosso modo mais impossible de dire si ce sera bon et pourquoi. On croit connaître toutes les ficelles et pourtant un titre finit par revenir sur la platine tous les jours, puis le disque entier. « C’est toujours le même morceau » ? Non, en fait. Il y en a deux sortes : les bons et les mauvais. Et la frontière entre les deux est mince. Ce genre de mystère peut faire toute une vie. Enfin, c’est ce que je croyais avant ce maudit dimanche.

30 commentaires

Je me mets ça au chaud mais il méritait bien de se lancer dans un article aux longs cours

J’ai découvert Lou Reed à l’âge de 17 ans, avec un CD emprunté à la médiathèque du coin. C’était le premier disque du Velvet et je crois avoir passé des heures à tenter de comprendre comment fonctionnait la partie de guitare de Run Run Run, en vain. Il y a un autre disque fondateur (enfin pour moi) que tu oublies élégamment, c’est « Songs for Drella », le disque des retrouvailles avec Cale, que je continue de trouver sublime dans son ascèse, ses chansons qui tiennent sur deux instruments. Bref, merci pour ce papier.

de loin de ce que j’ai lu de mieux sur ce dimanche.

bel article. Merci.

Tout est dit. Merci pour ce beau et bon texte.

tout est dit. et bien écrit.

Bien écrit… Ite missa est…

Très beau texte

petite mention pour ses groupes effectivement…… souvenir d’un concert avec un guitariste et une viloncelliste, à sa droite sur scène, merveilleux. et deux cocos, à sa gauche, horrible. bassiste et batteur. le premier avec un horrible bandana sur la tête. au secours! tout le côté paradoxal de Lou Reed. le bon goût et la possibilité de caster des requins balloches atroces…..

Perfect paper.

Le meilleur texte lu depuis hier. Passionnant et très juste. MERCI

Je dois ma conversion reedienne à Syd Charlus, via les émissions radio gonzai (seront-elles un jour à nouveau en ligne ?). Et ce avec trois fois rien : choix des morceaux, 2-3 slogans qui tuent…

aussi bon que ce dont il parle, d’habitude un article m’amène à autre chose, celui-là se suffit à lui-même. Le genre qu’on relira plusieurs fois

très bel article.

La première fois que j’ai entendu le VU c’était sur ma cassette de la BO du film d’Oliver Stone sur les Doors, j’avais trouvé ça horrible – c’était Héroin – et puis ensuite j’ai acheté le Tee Shirt VU avec la banane qu’est ce que j’étais cool (j’étais en 4ième). Merci Lou !

Ultra pertinent : « Lou Reed l’a dit très tôt. Il enregistre pour « ceux qui achètent le disque et parte l’écouter seul dans leur chambre. » Pas pour les concerts, les soirées joints ou alcool, les rendez-vous amoureux. Prenez les Stones, les Beatles, les Who… on sent bien l’enthousiasme de groupe derrière la musique (même quand ils se sont mis à se haïr). C’est même l’une de leur force. »

J’aimais pas trop quand il mangeait son caca avec des cornflakes dans ses clips, c’était limite,

les balles de golf dans son anus était un bon concept cela dit.

Tu sous-entends que c’est l’inventeur des Chocapic ?

Parler de ses héros, c’est aussi parler un peu de soi. Parler de soi, c’est partager l’expérience de l’intime avec des gens qui écoutent, lisent, et découvrent au final qu’ils ne sont pas si seuls. Grande épitaphe, qui plus est bouclée en un temps record.

Superbe article. Merci !

J’ai aussi assisté à ce concert au théâtre des Champs Elysées ou au Casino de Paris, je ne sais plus trop, et j’ai un souvenir un peu différent du tien concernant l’incident, à moins qu’il ne s’agisse d’un autre incident. Dans un silence absolu, à mi-chemin entre recueillement religieux et ennui poli, Lou Reed chantait « Goodby Mass », un des sommets de Magic and Loss mais aussi un morceau très lent, un peu cérémonieux. A ce moment, un type en débardeur a surgi à un balcon, beuglant : « Lou, où est passée la sueur sous tes aisselles ? t’es plus qu’un robot, Lou, un robot ! ». Lou s’est arrêté de jouer, s’est levé et il a désigné le type du doigt en demandant aux videurs de le foutre dehors. Pas très rock’n’roll, l’animal …

ça lui apprendra à enculer Warhol et Mimie Mathy la pute liliputienne.

moi aussi je veux mourir et être beau comme lui

« La moyenne bourgeoisie est un réservoir inépuisable pour le rock, n’en déplaise aux Clash » : raté, Joe Strummer est fils d’un diplomate de Sa Très Gracieuse Majesté.

Sinon, c’est excellent, bravo. Notamment pour relever The Blue Mask, honteusement sous estimé en général.

Merci. Beaucoup de plaisir à lire cet article.

J’ai vu Lou Reed au festival des Vieilles Charrue sil y a deux ans. De l’avis général le concert était nul à chier. N’empêche que d’entendre chanter Pale Blue Eyes, ça vaut d’autres concerts réussi.

peu importe Jeff, que Joe Strummer soit fils de diplomate. Les Clash ont voulu politiser le punk (contre l’apolitisme infantile généralisé un tantinet agaçant c’est vrai) en l’ancrant radicalement à gauche comme si le rock c’était aussi, naturellement, la révolution et la lutte des classes. Raté, en partie, parce que le rock est aussi un passe-temps de petit bourgeois pour qui la misère, la drogue, les putes, l’exploitation à tous les étages et le lumpen prolétariat n’est pas un quotidien insupportable, mais une sorte d’échappatoire. Pourquoi vouloir changer ça ?

Bravo. Juste trois trucs :

1- C’était bien au Casino de Paris et pas aux Champs Elysées. J’y étais aussi.

2- Le « presque doo wop Coney island Baby » : « presque » est de trop, c’est un hommage au « Glory of Love » des Five Keys.

3- Marrant que tu parles du refrain qui doit couler de source, c’était justement une des faiblesses de Lou Reed : ses bridges foireux. Genre celui de Satelite of Love, j’ai jamais pu le saquer.

Sur « Magic and loss » le concert avait lieu au théâtre des Champs Elysées, mister WhistleTaste !

http://p6.storage.canalblog.com/62/14/690616/87021159_o.jpg

Just a New York conversation, rattling in my head…..ce qui le résume bien!

Super article

t’q de grosses couilles ???