Iconoclaste, Alain Jessua l’était. Avec un cinéma populaire, il n’a cessé d’aborder la folie ordinaire et de s’attaquer aux troubles existentiels de ses héros mal à l’aise dans la modernité. Avec La vie à l’envers, son premier film sorti en 1964 il donne le ton avec un Charles Denner ahurissant dans le rôle d’un agent immobilier qui s’enferme dans la folie et la solitude. En pleine vague pop, Jessua enchaine avec Jeu de Massacre en 1967 et collabore avec Guy Peeleart pour une fable tragicomique sur un bourgeois en mal de frissons. Pendant les seventies, il devient une valeur sûre. Avec Traitement de choc, Armagueddon, Les chiens ou Paradis pour tous, il imprime son obsession d’une société malade dans tous ses films ; jeunisme exacerbée par le boom de mai 68, corruption des élites eugénistes, mépris meurtrier contre les travailleurs immigrés, malaise des banlieues en autodéfense, remèdes miracles anti suicide vendus par des médecins apprentis sorciers. Le tout sans jamais oublier de divertir le spectateur, à une époque où l’exigence n’est pas encore synonyme de confidentialité.

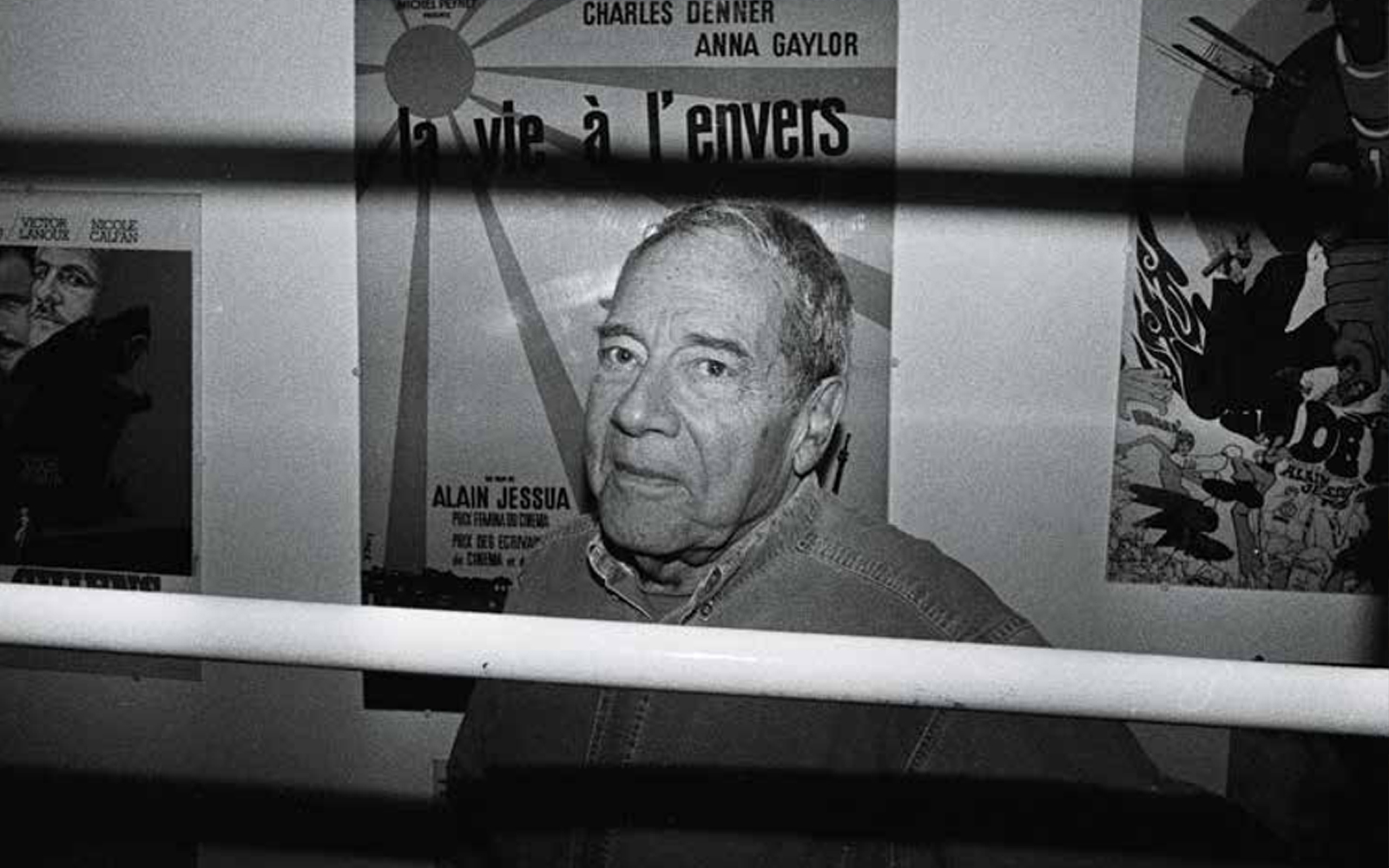

Retraité du cinéma et écrivain depuis bientôt vingt ans, Alain Jessua, quatre vingt trois ans au compteur, nous recevait chez lui en 2014 avec l’oeil vif et espiègle pour repasser la bobine d’une carrière commencée en 1952. Moteur.

Premier rapport avec le cinéma ?

Avant la guerre de 39-45, je devais avoir quelque chose comme six ans, j’avais des copains qui avaient un Pathé Baby, c’était un projecteur à manivelles pour des bobinots, des films en 9,5 mm. J’ai vu Chaplin, Fritz Lang, c’était le muet… Après la libération à quinze ans, J’étais ami avec le neveu du réalisateur Julien Duvivier et le jeudi quand on n’avait pas école, on allait se planquer derrière les décors des studios de cinéma pour voir les tournages. J’ai été vraiment fasciné par ces gens qui travaillaient dans les usines à rêves. C’était aussi l’ère des ciné clubs avec une réelle éducation populaire à l’image. Aujourd’hui les critiques ne connaissent rien au muet et c’est dommage, vous savez c’est comme la peinture pour un gosse, son appréciation de l’art tient uniquement la ressemblance. Au départ, l’enfant développe un regard très carte postale, vous avez besoin de l’éduquer à l’esthétique pour qu’il puisse apprécier. On trouvait cette démarche dans les ciné clubs.

Puis vous êtes devenus assistant réalisateur pour Becker, Ophüls et Carné.

Oui après mon bac, je voulais intégrer ce monde et j’ai enchainé les stages. Mon premier tournage c’était Casque d’or de Jacques Becker. J’étais grouillot pour des films chirurgicaux, des courts métrages… mais je suis vraiment rentré dans le métier avec le tournage de Madame de, le film de Max Ophüls, qui comme Becker, était à l’écoute des jeunes. C’était très rare, à l’époque, le cinéma c’était une hiérarchie quasi militaire. Ophüls m’a beaucoup appris sur la direction d’acteurs, il ne fonctionnait pas comme les réalisateurs à l’école Renoir qui dirigeaient les moindres intonations, lui, vidait son plateau pour les répétitions et ne voulait pas contrarier le jeu naturel des acteurs, c’était novateur.

Et avec Carné ?

Carné j’ai travaillé avec lui sur Terrain vague – qui était un mauvais film d’ailleurs. Il avait l’oeil et l’oreille absolue, c’était impressionnant, il était capable de voir le jeu de l’acteur au premier plan et de repérer en même temps une ombre de micro ou un figurant qui déconnait au sixième plan. D’un point de vue technique il était imbattable et avait toujours raison, c’était d’ailleurs assez agaçant. Après, le tandem qu’il formait avec Prévert c’était extraordinaire. Jamais Prévert n’a jamai eu quelqu’un capable de traduire en images ses pensées de façon aussi parfaite que lui ; même Jean Renoir n’a pas aussi bien réussi.

« Mon premier court-métrage, je l’ai financé avec la prime d’assurance touchée après un accident de voiture »

Comment êtes vous passé à la réalisation ?

Un jour je suis arrivé sur le tournage de Lola Montes. J’avais mon costume et mon petit attaché case, je vérifiais les accessoires pour voir si tout était là et je me suis rendu compte que je vivais quasiment une vie de bureaucrate, qu’il fallait que je rentre dans la création, que je fasse un court métrage. Puis j’ai eu un gros accident de voiture en allant sur un film d’Yves Allégret. Par chance la veille, j’avais souscris à une assurance et avec la prime j’ai pu tourner mon premier court métrage Léon la lune. Quand il a commencé à me rapporter de l’argent j’ai voulu faire une adaptation d’un roman de Simenon mais ça n’a pas abouti. Simenon a été formidable avec moi. J’avais pris une option mais les producteurs avaient mis une clause qui stipulait que je pouvais être remplacé. Simenon m’a dit de ne pas signer et finalement le noël suivant j’ai reçu une enveloppe de la production pour me dédommager. C’est grâce à ça que j’ai pu faire mon premier long, La vie à l’envers.

Il y a un thème qui est assez transversal dans votre filmographie c’est celui du rapport médecin-patient que ce soit dans Traitements de choc, Les chiens ou Paradis pour tous.

Oui, c’est vrai je n’avais jamais remarqué que les médecins étaient si présents, inconsciemment ce doit être parce que je les admire. Jeune, La peste de Camus m’a beaucoup marqué et le héros est médecin. Mais c’est surtout parce qu’à mon sens mes personnages principaux sont des gens anormaux qui ont souvent besoin d’être soignés. Le héros, par définition, est hors normes. Je n’aime pas du tout le réalisme.

Votre cinéma des années 70 relève de la satire sociale mais pas vraiment du politique, quelles étaient vos positions ?

Je vais vous donner un exemple qui illustre bien mes positions. En 68 j’ai réagi d’une façon très différente de mes pairs. Ce qui me rendait malade, c’était tous mes camarades qui avaient déjà réussi et qui jouaient les révolutionnaires, des types qui du jour au lendemain changeaient d’opinions. Du coup au lieu de participer à leur symposium – et même si j’avais déjà fait deux films –pendant les évènements je suis devenu ambulancier pour la faculté de pharmacie. Je ramassais des CRS blessés ou des mecs intoxiqués au gaz lacrymogène et je les ramenais en voiture à la fac pour se faire soigner. Quand on parle de révolution en mai 68, il faut mettre une sourdine, il n’y a eu qu’un mort et encore par hydrocution. Je déteste la bien-pensance, ça me rend malade. Un artiste n’a pas à se situer politiquement. Je suis toujours effaré quand je vois un metteur en scène ou un acteur qui s’exprime sur ces sujets à la télévision. Mon avis n’a pas plus d’importance que celui du boulanger du coin. Mais j’ai participé à des manifestations. Notamment après les morts de Charonne (affaire de violences policières à l’encontre de manifestants contre la guerre d’Algérie et l’OAS en 1962, Ndr) mais je l’ai fait de manière privée. Vous savez les artistes disent souvent beaucoup de conneries parce qu’ils réagissent de manière sensible. Même quand j’ai fait l’ambulancier, cela relevait du sensible, mais politiquement c’est nul. Cela étant dit en 68, nous avions une société qui était bloquée, en train de se minéraliser et tous ces mouvement correspondaient à un besoin profond de changement.

Vous n’avez jamais eu de problèmes avec la censure ?

Si bien sûr, pour Traitements de choc j’ai eu de graves problèmes, le film a été interdit au moins de 18 ans. Je me souviens d’une conversation de plus d’une heure avec le bras droit du ministre de la culture Jacques Duhamel où j’essayais de plaider ma cause. En vain.

Pour quelles raisons, la nudité, les immigrés maltraités ?

Non pas du tout, il n’a même pas été question de la nudité d’Alain Delon (à l’époque c’était la première fois que Delon apparaissait nu dans un film, d’où le parfum de scandale NDR). Je montrais que toutes les élites de mon film qu’ils soient juges, policiers, militaires ou journalistes étaient des pourris et ça, on m’a bien fait comprendre que ce n’était pas possible. Là on parle de 1972, on se demandait dans quel pays nous vivions, c’était aberrant. Pensez au poids de la religion dans les années soixante. La religieuse de Rivette a été interdite en 1967 et même après 68, les mentalités ont mis près de vingt ans a réellement évoluer.

L’aliénation est une idée constante de vos films avec des personnages qui ont peu de prises sur leurs existences

Oui c’est vrai mais avant toute chose ce qui les relient tous c’est la solitude. Ça remonte à la guerre. Je suis juif, non pas de confession mais de naissance, et du coup avec ma famille nous avons du nous cacher et déménager en permanence. La conséquence c’est que de sept à douze ans j’ai beaucoup éprouvé le sentiment de la solitude. Avant la fin de la guerre, un professeur m’envoyait des cours par correspondance, je ne pouvais plus retourner à l’école, j’étais assez isolé.

Donc l’idée de la société vécue comme une machine à broyer vous vient de là ?

Oui, on retrouve cette idée de manière détournée un peu partout dans mes films et dans mes livres. Je vous dis cela, mais c’est à posteriori que je l’observe. Quand vous êtes dans le processus d’ écriture vous ne pensez pas à ce genre de choses.

Quel est le personnage dont vous vous sentez le plus proche ?

Je ne fais pas dans l’autofiction et je cherche toujours à me distancier des mes personnages mais disons que Jacques, dans La vie à l’envers, est vraiment très proche de moi. Sans le côté schizophrène bien sûr. la solitude de ce personnage me correspond bien. Vous savez c’est l’idée de Pascal, « tous les malheurs de l’homme viennent de ce qu’il ne peut pas vivre entre quatre murs », Je suis persuadé que si on arrivait à mieux construire nos solitudes, la vie n’en serait que meilleure pour tous. Et le personnage de Jacques est certainement mon héros le plus positif. Finalement il réalise sa vie et il trouve le bonheur, même si c’est dans la folie. C’est un asocial heureux.

« Lisez Le procès de Kafka, c’est la réalité avec un tout petit coup de pouce.«

Votre œuvre repose beaucoup sur un sorte de réalité augmentée, quelque part ce sont des œuvres d’anticipation.

Oui, c’est un processus qui me passionne. Lisez Le procès de Kafka, c’est la réalité avec un tout petit coup de pouce. Toute personne qui a déjà fait des démarches administratives dans une mairie peut comprendre ça . Il y a des gens dont on usurpe l’identité tous les jours et qui doivent faire un véritable chemin de Damas pour la retrouver. Donnez une petite pichenette à la réalité et vous pouvez la changer soit en un enfer soit en un paradis. Dans mes films ça permet d’amplifier les défauts d’une société qui deviendra notre futur. Modiano dit que les artistes sont des visionnaires et il a raison. Si vous prenez même les plus mauvais romans à deux sous de science fiction des années soixante, ils parlaient déjà de la crise énergétique alors que les politiques commencent à peine à réellement s’en préoccuper. Aujourd’hui ce qui est passionnant, c’est la dualité qui existe entre notre sur information et notre désinformation, et la distraction que nous apporte les écrans, cette autre réalité. Depuis une quinzaine d’années, il y a une négation des liens sociaux, pour moi c’est très étrange à observer. Le boulot d’un artiste ce n’est pas de s’indigner, c’est de décrire une situation qui serait possible. Prenez Les chiens, c’est tout à fait actuel mais quand il est sorti on me disait « tu charries, ça ne va pas se passer comme ça ». Et malheureusement, j’avais raison. Le tout sécurité, l’autodéfense… Encore récemment, il y a des gosses qui ont été massacrés par des chiens, c’est assez incroyable.

Justement, comment en êtes vous arrivé à écrire Les chiens ?

Pour Armageddon je séjournais à Milan pour travailler sur la musique du film et je fréquentais ces petits cafés typiquement italien avec leurs pâtisseries. J’ai été très étonné de voir que le soir devant les devantures il y avait toujours des chiens attachés. En fait, déjà à l’époque, les gens vivaient dans un sentiment d’insécurité et les personnes âgées avaient pris des chiens pour se défendre. Encore une fois je n’ai fait que donner un petit coup de pouce à la réalité. C’est la même chose avec Paradis pour tous, j’étais à Los Angeles où une amie m’avait prêté une villa magnifique à Bel Air mais où je me sentais terriblement seul, tout était lisse, très californien. Au supermarché, le caissier me demande mécaniquement « comment allez vous aujourd’hui ? » et à la place de lui répondre « bien merci » j’ai cassé la convenance en lui répondant : « pas terrible ». Le type s’est littéralement décomposé devant moi, j’avais cassé le code. C’est de là que m’est venu l’idée d’une ville où les habitants vivraient dans un bonheur factice, un monde merveilleux.

« Pourquoi je n’ai pas fait partie de la Nouvelle Vague ? Parce que je n’avais pas la carte ».

Vous êtes de la même génération que la Nouvelle Vague, mais vous n’avez jamais été rattaché à eux, il y avait un réel antagonisme entre votre cinéma et le leur ?

Je ne dirais pas un antagonisme, mais de grosses différences. Moi je me suis formé en tant qu’assistant réalisateur, donc avec un profil très technique, alors qu’eux venaient du journalisme. Et puis, soyons honnêtes, je ne faisais simplement pas partie de la chapelle. Vous avez la carte ou vous ne l’avez pas… mais bon je suis un solitaire. Après il y a des différences cinématographiques. La vie à l’envers a été tourné uniquement en studio alors que les réalisateurs de la Nouvelle Vague filmaient en décor naturel. Si vous regardez bien le film d’ailleurs, le décor évolue parce que je me suis rendu compte au fur à mesure du tournage que ça ne correspondait pas au rendu que je cherchais. Du coup rien n’est raccord, mais le leurre fonctionne. Même si c’est un film très personnel, ce qui tranchait avec le cinéma de l’époque, il a été tourné dans un cadre totalement classique, pas vraiment Nouvelle Vague donc.

Avez vous tissé des liens d’amitiés avec certains acteurs ?

Non pas vraiment et c’était délibéré. si j’avais été ami avec eux, ils ne m’auraient plus surpris et j’avais besoin d’être étonné. Celui avec lequel j’ai été le plus connecté c’est Patrick Dewaere, il était vraiment hors norme. Pour Paradis pour tous il devait faire une voix off qui accompagnait et rythmait le film. Je n’avais même pas besoin de finir mes phrases pour lui donner des intentions de jeu, il savait déjà. Je n’ai jamais retrouvé ça par la suite, c’est un sentiment formidable pour un réalisateur. (Patrick Dewaere se tirera une balle dans la tête quelque temps après ce film où il incarne un suicidaire Ndr)

Vous avez commencé à travailler dans le cinéma d’après guerre. Quelles sont les choses qui évolué dans la manière de faire un film ?

Déjà la technique, le numérique pour moi c’est vraiment une révolution. Vous pouvez faire un film intimiste pour trois fois rien. Prenez le cas de C’est arrivé près de chez vous que j’adore, ils étaient fauchés et ont mis plus d’un an à le tourner, trouver des bouts de pellicules, filmer les week end… Aujourd’hui on le ferait en même pas trois mois. Le gros problème c’est la distribution. Pour que vous touchiez des aides, il faut que votre œuvre soit considérée comme un film, mais vous avez des problèmes pour le faire diffuser à la télé. En fait, les trois quart des films sont des téléfilms. Par contre, je trouve que les réalisateurs contemporains ont une maitrise technique bien supérieure à ma génération. Mais paradoxalement ils en font aussi des clichés. Ils ont des processus très télévisuels, ils travaillent sans arrêt en gros plans parce que le plan d’ensemble à la TV ça passe mal. On est sur une technique de tournage et un montage coup de poing. Tout est très découpé, rapide, très clippé. Il faut secouer le spectateur. Arrivera un moment où on va atteindre les limites de l’exercice.

Entre Jeu de massacre et Traitements de choc vous avez travaillé pendant cinq ans sur un projet, vous pouvez nous en parler ?

Oui, c’est le plus bel avortement de ma vie. Après Jeu de massacre j’ai écrit un scénario qui s’appelait La planète bleue. On avait besoin d’un apport financier américain et manque de chance je suis tombé pile poil au moment où eux découvraient les films à petit budget du nouvel Hollywood. Ça ne s’est jamais fait faute de moyens.

C’était l’histoire d’une femme dont le mari astronaute mourrait dans sa capsule spatiale. Quelques semaines plus tard, une entreprise de BTP envahissait son jardin et commençait à construire un abri anti atomique extraordinaire. On pouvait y vivre pendant des années et en appuyant sur un bouton on se retrouvait par exemple dans un décor de rêves des Caraïbes, dans un monde reconstitué. Petit à petit, on découvrait pourquoi son mari avait fait construire cet abri. C’est certainement une des meilleures choses que j’ai écrite mais Carlo Ponti, qui devait le produire, m’a trimballé pendant un an et demi. Je vivais une vie de clochard de luxe, d’hôtel en hôtel… Un matin, je me suis regardé dans un miroir et j’ai compris que j’étais vraiment en train de devenir fou. J’ai laissé tombé. Qui sait, ces abris anti atomique existeront peut être un jour…

Interview extraite du Gonzaï n°9.

Remerciements : Charline Touzeau et JB Wizz.

2 commentaires

Au revoir.

y’a bon gabon babania