« John Sinclair, t’es pas clair » dixit John Lennon. La première fois que le nom de cet olibrius m’est parvenu aux oreilles, c’était par le biais des pérégrinations de Beatle John, exilé au pays de l’oncle Sam, qui en tandem avec maman Yoko fricotait avec tous les cinglés révolutionnaires chevelus du début des seventies. Et Dieu sait qu’en AmeriKa ils étaient tout un bataillon pour la révolution des peuples opprimés, un joint au bec, le buvard sous la langue, le Petit Livre rouge dans la poche arrière du jean et, pour les plus couillus, une mitraillette en bandoulière. Avec aussi un peu de plastique planqué dans le cul, au cas ou l’envie de faire péter le système leur viendrait au réveil.

1972. Après s’être libéré du poids des ses chaînes mentales (en vrac, le Maharishi, Elvis, Dieu, Freud, les Beatles, son père, sa mère, son ego de star et les brimades scolaires) Lennon, tel un scout toujours prêt à tomber dans le premier panneau venu, sortait avec sa cheftaine niponne l’album « Sometimes in New York City », brûlot ampoulé qui tenait lieu de journal engagé d’une année turbulente et pas vraiment pacifique. Mis au parfum par ses deux potes yippie [1], Abbie Hoffman et Jerry Rubin, Lennon se fendait d’un titre pour la libération de John Sinclair, ce freak activiste de Detroit, manager du MC5 et fondateur des White Panthers qui, depuis 1969, purgeait une peine de dix ans pour avoir vendu deux joints à une flic du FBI déguisée en hippie. Branle-bas de combat médiatique. Lennon alla chanter dans le petit écran la cause de son nouvel ami au David Frost Show et participa à un concert de soutien avec, à l’affiche, Stevie Wonder, Pete Seeger, Archie Shepp et Allen Ginsberg. Devant ce baroufle et des pétitions longues comme le bottin de la motor city, les autorités du Michigan relâchèrent le renégat de la marijuana devenu un symbole trop encombrant. Fin de galère pour Sinclair qui, petit à petit, put se fondre à nouveau dans son giron local pour redevenir un poète musicien, journaliste, organisateur de concerts et activiste parmi les siens. Lennon, lui, finira par balancer sa petite phrase assassine et tournera assez rapidement la page révolution sous la pression des écoutes du FBI et d’une menace d’expulsion du territoire américain.

1972. Après s’être libéré du poids des ses chaînes mentales (en vrac, le Maharishi, Elvis, Dieu, Freud, les Beatles, son père, sa mère, son ego de star et les brimades scolaires) Lennon, tel un scout toujours prêt à tomber dans le premier panneau venu, sortait avec sa cheftaine niponne l’album « Sometimes in New York City », brûlot ampoulé qui tenait lieu de journal engagé d’une année turbulente et pas vraiment pacifique. Mis au parfum par ses deux potes yippie [1], Abbie Hoffman et Jerry Rubin, Lennon se fendait d’un titre pour la libération de John Sinclair, ce freak activiste de Detroit, manager du MC5 et fondateur des White Panthers qui, depuis 1969, purgeait une peine de dix ans pour avoir vendu deux joints à une flic du FBI déguisée en hippie. Branle-bas de combat médiatique. Lennon alla chanter dans le petit écran la cause de son nouvel ami au David Frost Show et participa à un concert de soutien avec, à l’affiche, Stevie Wonder, Pete Seeger, Archie Shepp et Allen Ginsberg. Devant ce baroufle et des pétitions longues comme le bottin de la motor city, les autorités du Michigan relâchèrent le renégat de la marijuana devenu un symbole trop encombrant. Fin de galère pour Sinclair qui, petit à petit, put se fondre à nouveau dans son giron local pour redevenir un poète musicien, journaliste, organisateur de concerts et activiste parmi les siens. Lennon, lui, finira par balancer sa petite phrase assassine et tournera assez rapidement la page révolution sous la pression des écoutes du FBI et d’une menace d’expulsion du territoire américain.

Voilà pour la petite histoire et le quart d’heure warholien de John Sinclair.

Alors quand Marc Zermati a proposé au chef de la meute Gonzaï une interview du bonhomme, on ne peut pas dire que je sois grimpé directement aux rideaux en enlevant la tringle. L’idée d’aller faire cracher au bassinet un vieux de la vieille pour qu’il me sorte des anecdotes sur sa vie de manager du MC5 et ses années de taule me filait autant la trique que la perspective de lire une bio mal traduite du groupe de Wayne Kramer parue chez Camion Blanc…

Aujourd’hui pourtant, le parcours de John Sinclair paraît assez inconcevable pour la jeune génération. Le monde a changé, les combats idéologiques des sixties sont, pour la plupart, dans les poubelles de l’histoire, piétinés dans les années 80 par les propres acteurs des nombreux mouvements d’émancipation d’une jeunesse qui a fini par balancer ses rêves dans une boîte à chaussures planquée au fond d’une penderie remplie de costards à papa. Pendant ce temps-là, Sinclair, fidèle à ses convictions, a continué de tracer son bonhomme de chemin dans son monde de poésie beatnik, de jazz, d’émissions de radio et de fumées interdites. Réflexion faite, il me semblait pertinent d’essayer de comprendre comment un gamin blanc lettré de sa génération avait pu rentrer dans ce foutoir à idées des sixties américaines et se faire péter la calebasse à grands coups de LSD, dealer des armes de guerre et s’inscrire dans la droite lignée des grands poètes beat, tout en fondant un parti frère des Blacks Panthers.

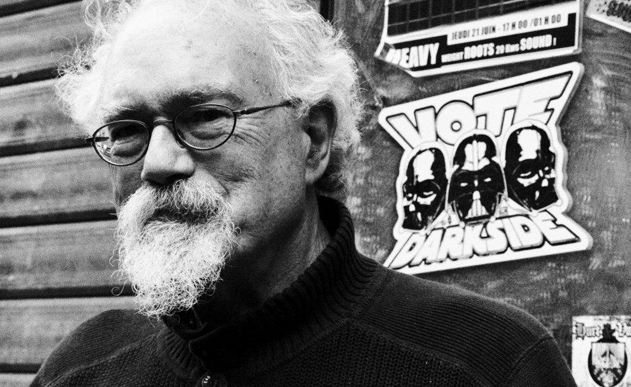

Arrivé avec une heure syndicale de retard, l’œil rieur, 71 ans d’anticonformisme dans les dents et barbichette révolutionnaire de rigueur, Sinclair s’assied dans un fauteuil à côté de moi et allume un joint sur lequel il tire tranquillement. Après une discussion sur ses espoirs de trophée à la prochaine Cannabis Cup d’Amsterdam – où il réside depuis quelques années – j’opère un saut stratégique dans le temps. Alors, Papy, c’était comment la révolution dans ta tête ?

Gonzaï : Pouvez-vous me parler de votre premier souvenir politique ?

John Sinclair : Tu sais, mes parents étaient républicains… Personnellement, mon premier constat politique a été d’écouter de la musique de Noirs américains, et à mon époque ils étaient traités comme des êtres inférieurs. C’était encore la ségrégation, on les mettait dans des quartiers à part et ils n’avaient pas les mêmes droits que les Blancs. Avant l’arrivée du rock’n’roll j’écoutais déjà du rythm & blues, Ray Charles, Amos Milburn, Lou Rawls, ce genre de trucs. Mais quand Maybellene de Chuck Berry et Tutti Frutti de Little Richard sont sortis, ça a changé ma vie. J’avais treize ans. Et puis je me suis rencardé pour savoir d’où venait cette musique, je voulais comprendre pourquoi elle me semblait meilleure que les autres, celles là sonnaient comme de la merde. Je me suis intéressé au peuple noir, que je ne connaissais pas vu que je vivais à Davison dans le Michigan, une petite ville sans communauté afro-américaine. Je rêvais de vivre entouré de Blacks… À cette époque, Eisenhower était notre président et je détestais tout ce qu’il représentait. Ensuite on a eu Kennedy, mais pour tout dire je ne le portais pas non plus dans mon cœur, moi j’étais plutôt du côté de ce barbu de Castro. (Rires.) Il avait l’air plus cool, et j’étais surtout contre l’idée d’envahir Cuba, toute cette merde autour de la baie des Cochons. Au lycée, je me suis senti attiré par des mouvements comme le NAACP (association nationale pour l’avancement des droits des gens de couleur — NdlR), il y avait une petite antenne pour la défense des jeunes lycéens noirs. Dans mon lycée, ils étaient seulement deux ! Après, à la fac, ils étaient une cinquantaine et moi je faisais partie de ce que l’on appelait un Negro youth group, je traînais avec eux dans leurs quartiers et ils m’ont toujours accepté comme un des leurs. La première fois que je suis allé dans une manif’, c’était pour que des Noirs aient le droit de faire du roller et ils nous ont demandé de… faire du roller ! J’en avais rien à foutre moi, c’était un jeu de gamins, ce que je voulais c’était protester ! Après ça, je me suis toujours méfié de ce genre de rassemblements où tu te retrouves à faire des choses contre ton gré.

En 1965, vous avez écrit une thèse sur Le Festin nu de Burroughs ; vous étiez aussi vraiment influencé par le mouvement beatnick…

Oui, je me suis intéressé à eux parce que je ne voulais pas suivre le moule du petit Blanc moyen, et cinquante ans plus tard je ne veux toujours pas rentrer dans le rang. (Rires.) En 1957, j’ai lu Sur la route de Kerouac, Really the Blues de Mezz Mezzrow [2] et Lady sings the blues, la bio de Billie Holiday. Ces trois bouquins ont bouleversé mon existence. J’avais ce désir irrépressible de rencontrer des gens de cette trempe, mais personne de cet acabit ne vivait dans ma ville. L’un des moments marquants de mon adolescence a été d’assister à un festival de rythm & blues avec Chuck Berry et Screamin’ Jay Hawkins. C’était à Flint, dans le Michigan, qui était un petit Detroit, une ville industrielle d’où sortaient les Buick, les Chevrolet et les châssis pour General Motors. Les ouvriers étaient souvent des Noirs qui venaient de Birmingham en Alabama, des sans grade… À cette époque, j’ai fait mon master sur Howl d’Allen Ginsberg, je lisais Gasoline de Gregory Corso et j’ai décidé que moi aussi je voulais devenir un poète ; mais bon, je ne savais pas trop comment m’y prendre, je n’avais pas de modèle proche et Internet n’existait pas, fallait trouver par soi-même. (Rires.)

Pour revenir à ta question sur la politique, aux débuts de sixties les premières figures qui m’ont vraiment marqué c’était Malcolm X et, un peu avant, Elijah Muhammad [3]. Pendant ma première année de lycée, j’ai lu Black Muslim in America et ça m’a aidé a ouvrir quelques portes mentales. En lisant ce livre, je me suis rendu compte que même eux sous-estimaient les horreurs que les Blancs leurs faisaient subir. Moi j’étais blanc. Et je savais qu’on était encore pire que ce que les Noirs pensaient de nous. Tu sais, le dédain quand les Blancs parlaient des niggers, les bûchers sur les croix, les horreurs du racisme quotidien. Ce qui m’a intéressé, c’est que Muhammad déclarait que les Blancs agissaient à dessein, que ça leur permettait de maintenir la société dans un statu quo. À l’inverse, les chrétiens qui étaient dans la ligne de Martin Luther King pensaient que les Blancs ne se rendaient pas compte des atrocités et que si on leur faisait comprendre leurs erreurs, ils changeraient. Le Black muslim party disait que si les Blancs agissaient de cette manière, c’était parce qu’ils en retiraient un bénéfice, et j’étais d’accord avec cette position. En plus, j’ai été éduqué dans la religion catholique, que je haïssais. Ce mouvement est parti de Detroit, Malcolm X était le numéro deux jusqu’à ce qu’il parte construire sa propre organisation, lui aussi était du Michigan, ce qui fait que j’ai eu l’occasion de le rencontrer lorsqu’ils ont organisé un rassemblement à Flint. Imagine, en 1961, plus de 4000 Blacks musulmans anti-Blancs, anti-chrétiens, dans une petite ville, et la réponse policière qui a suivi… Ça a été un tournant dans ma vie.

Mais vous auriez pu dénoncer l’oppression des Noirs sans pour autant adhérer aux idées musulmanes…

Ça ne me dérangeait pas, dans le sens où ce qui me paraissait le plus important c’était leur volonté de tourner le dos au christianisme des Blancs, qui n’allait nulle part. Elijah Muhammad disait : « Nous devons repousser les Blancs et agir par nous-mêmes. » Les autres formations qui luttaient pour les droits civiques étaient portées par l’idée de faire plier le gouvernement, et je pensais que c’était un leurre. Cette approche de penser pour soi et ses proches m’a entraîné à franchir un cap, passer de la protestation à l’action pour créer une alternative.

« Ca ne sert à rien de manifester, mieux vaut t’organiser pour faire ton propre truc et aider ta propre communauté. »

Cette proximité avec les Black Muslims, est-ce l’une des raisons pour lesquelles vous étiez en désaccord avec la politique du SDS (Students for a democratic society, la plus grosse organisation d’extrême gauche en 1968 — NdlR) et ses manifs ?

Oui. Ces gens n’étaient pas sur la même longueur d’ondes que moi. Je ne sais pas si j’ai déjà rencontré un membre du SDS qui savait qui était Miles Davis, alors que pour moi c’était Dieu personnifié. Aujourd’hui encore, si une personne ne connaît pas John Coltrane ou Muddy Waters, on n’a pas grand chose à se dire… Bon, peut-être que je peux quand même le brancher dessus. (Rires.)

Comment avez-vous fait la connaissance de Abbie Hoffman et Jerry Rubin, les fondateurs des Yippies ?

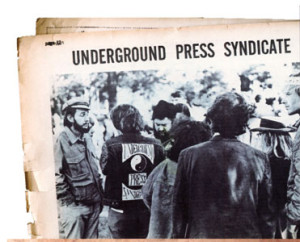

La grande nouveauté dans les sixties c’était l’Underground press syndicate, dont je faisais partie. Tous les petits groupes de hippies, des radicaux, tous ces gens qui cherchaient une alternative, sortaient un magazine pour expliquer leur identité et inciter la jeunesse de leur ville à ne pas aller à l’armée, refuser la guerre, pousser les jeunes à déstabiliser l’establishment, etc. Mon pote Bob Brudnick était le premier coordinateur de l’UPS et moi j’écrivais pour le Fifth Estate, qui était l’un des cinq premiers magazines à être fédéré. Le côté syndicat était très ironique, on était des hippies, à dix mille lieues des syndicalistes. La première décision qui a été prise par l’UPS était que chaque magazine devait envoyer quelques copies de sa publication aux autres. Du coup, j’avais des nouvelles de New York, de San Francisco, de Seattle, Atlanta, Austin, de partout. Et il y avait aussi les canards qui parlaient strictement politique, les Mao qui n’étaient pas les pires, les trotskistes, et même des staliniens. Je lisais tout ça comme un contre-pouvoir. On n’avait pas ce genre d’infos en regardant la télé ou en lisant Time Magazine, que l’on considérait comme la bible du diable, le mètre étalon de l’horreur et du corporate.

La grande nouveauté dans les sixties c’était l’Underground press syndicate, dont je faisais partie. Tous les petits groupes de hippies, des radicaux, tous ces gens qui cherchaient une alternative, sortaient un magazine pour expliquer leur identité et inciter la jeunesse de leur ville à ne pas aller à l’armée, refuser la guerre, pousser les jeunes à déstabiliser l’establishment, etc. Mon pote Bob Brudnick était le premier coordinateur de l’UPS et moi j’écrivais pour le Fifth Estate, qui était l’un des cinq premiers magazines à être fédéré. Le côté syndicat était très ironique, on était des hippies, à dix mille lieues des syndicalistes. La première décision qui a été prise par l’UPS était que chaque magazine devait envoyer quelques copies de sa publication aux autres. Du coup, j’avais des nouvelles de New York, de San Francisco, de Seattle, Atlanta, Austin, de partout. Et il y avait aussi les canards qui parlaient strictement politique, les Mao qui n’étaient pas les pires, les trotskistes, et même des staliniens. Je lisais tout ça comme un contre-pouvoir. On n’avait pas ce genre d’infos en regardant la télé ou en lisant Time Magazine, que l’on considérait comme la bible du diable, le mètre étalon de l’horreur et du corporate.

J’ai toujours eu un peu de mal à comprendre comment, à l’époque, vous pouviez avoir des accointances maoïstes et, d’un autre côté, vous défoncer la tête. C’est un peu antinomique, non ?

Bon, en premier lieu, on était avant toute chose défoncés. Les maoïstes, eux, leur came c’était Mao, pas vraiment le même trip. Mais les Black Panthers, que nous portions vraiment au pinacle, nous ont envoyé des Petits Livres rouges pour qu’on les vende aux étudiants pour un dollar pièce, et on s’est fait de la thune pour des actions. Moi je fumais déjà bien avant d’être plongé dans la politique, depuis l’époque ou j’allais danser dans les quartiers noirs, c’est eux qui m’ont branché là-dessus, sur ce style de vie. Et puis il y avait les musiciens de jazz qui fumaient tous et, du coup, c’était un peu comme se mettre sur la même fréquence que ces mecs. J’ai un souvenir très prégnant de mon premier bon joint de beuh, pas la merde de maintenant, on écoutait Someday my prince will come de Miles Davis, et tout à coup j’ai écouté différemment. Après ça, je suis devenu exigeant pour mes choix musicaux, tu ne peux pas être déchiré et écouter des trucs genre nazes comme les Beach Boys ou Bobby Vee. (Rires.) Tu sais, le rock’n’roll a vraiment été bon entre 1955 et 1959, après les Blancs gentillets ont pris le dessus. Le truc le plus important sur ces années, c’est qu’on était bombardés de nouvelles émotions, mais surtout la seule chose que l’on savait vraiment, c’est qu’on en voulait encore et encore.

Pour en revenir aux Black Panthers, vous étiez plutôt du genre défoncé cool à l’époque, ça ne vous faisait pas un peu flipper, tout ce délire gang militarisé armé jusqu’aux dents ?

Non, pas du tout, je pensais qu’ils devaient s’organiser contre ce monde où tout le pouvoir appartenait aux Blancs. Les Blacks ne m’ont jamais fait peur, parce que j’étais l’un des leurs.

En 1968, vous faites partie de la cohorte de yippies qui se rendent à la convention démocrate de Chicago. Votre but c’était d’aller foutre la merde au sein de la gauche américaine ou vous y alliez juste en tant que manager du MC5 ?

Un peu des deux, c’était pour en être et faire valoir nos idées. Tu sais, les yippies ce n’était pas une organisation au sens strict du terme, plutôt un bande d’anars et de radicaux, il n’y avait pas de ligne. En fait, en janvier, Ed Sanders, fondateur des Fugs et du magazine Fuck You, a lancé l’idée d’un festival de rock autour de la convention. Je lui ai dit qu’avec le MC5 on aimerait bien venir jouer. Au départ, tous les grands groupes californiens devaient aller là-bas, le Grateful Dead, Big Brother and the Holding company, Quicksilver, Country Joe and the fish, The Doors, et on disait même que les Stones viendraient. Face à ces freaks, la ville de Chicago a simplement refusé toute demande d’organisation d’un quelconque événement et a menacé de fermer les parcs. Ils savaient que les groupes ne pouvaient pas jouer sans scène, et ce fut le cas, les groupes ne pouvaient pas se permettre de venir sans savoir s’ils pourraient jouer ou non. Et puis, quand la convention a commencé, il y avait à l’extérieur tout un tas de gauchistes pour protester et faire des actions. Nous, pendant ce temps, on était à quelques kilomètres de là pour jouer dans un parc, on se foutait de la manif en soi, on voulait juste créer une alternative à tout ce bordel. C’est ce que Elijah Muhammad m’a appris: ça ne sert à rien de manifester, mieux vaut t’organiser pour faire ton propre truc et aider ta propre communauté. Moi, je savais que les États-Unis avaient tout faux ! Aujourd’hui je ne peux même pas être du côté des méchants, ces foutus talibans sont vraiment des cons, en plus ils haïssent la culture. Tu te rends compte, pour la première fois de ma vie je suis obligé d’être pro-US. (Rires.)

« Maintenant ils veulent des types genres Johnny Depp, qui avec son pognon se paie un manuscrit de Kerouac ! »

Au fond, le problème de toute la dialectique de l’époque, c’est peut-être que c’est bien beau de vouloir libérer le peuple…

Mais encore faudrait-il qu’il ait envie de se libérer ! Je suis bien d’accord avec toi, et c’est la raison pour laquelle j’ai jeté l’éponge. En 75, quand Nixon a été délogé de son trône, je pensais que c’était le bon moment pour entrer en action, mais tous les gens de ma génération qui avaient refusé de travailler, maintenant ils cherchaient tous un boulot… Ça a donné les yuppies, le strict opposé de ce que nous voulions. Tu sais, j’avais sacrifié deux ans de ma vie en taule, mais c’était OK, ça faisait partie du processus, c’était un peu comme un job pour moi. Des mecs comme Gandhi étaient passés par là, donc ça ne me posait pas de problème. Mais, peu après ma sortie, je me suis rendu compte que les gens voulaient juste consommer, avoir un boulot et des enfants dans un monde bien sécurisé, sans trop de Noirs qui traînent aux alentours de leurs maisons. Nous, nous étions des hippies armés et, bon, il faut admettre qu’il y avait un léger problème : c’est plutôt dur de tirer sur des gens alors que tu es défoncé au LSD, c’est assez contradictoire ! À un moment on a détruit le parti des White Panthers parce que nos amis hippies, qui détestaient les armes, avaient peur de nous.

Ça vous a posé problème d’être devenu une espèce d’icône, au même titre qu’Angela Davis, par exemple ?

J’ai dû jouer avec les médias parce que j’étais en prison et que c’était la seule manière de me faire entendre. Mais si tu regardes mon parcours, tu te rends compte que dès que j’ai été libéré, j’ai arrêté de chercher les lumières médiatiques. Aujourd’hui je suis tellement underground qu’il faut creuser pour me trouver. (Rires.) Les gens se souviennent de moi à cause de la chanson de Lennon et en tant que manager du MC5, mais c’est comme ça. En attendant, j’ai plus de vingt albums à mon actif, des bouquins édités, je parcours le monde pour faire des concerts, j’ai ma radio online… Ça n’intéresse quasiment personne. Maintenant ils veulent des types genres Johnny Depp, qui avec son pognon se paie un manuscrit de Kerouac. Moi, le fric je m’en fous, et les gens qui en ont beaucoup, encore plus.

Des regrets ?

Non, aucun, ou peut être si, un seul. Quand je suis sorti de taule, on a organisé un grand meeting pour remercier tous les gens qui m’avaient aidés. J’ai insisté pour que la place de concert ne coûte que trois dollars alors que l’on pouvait la mettre à dix dollars. J’aurais pu faire plein de choses avec cette thune pour faire connaître nos idées. Tu sais, je suis persuadé que si ma génération avait eu le Net, elle aurait vraiment pris le pouvoir, parce que l’État aurait été submergé par la masse des jeunes. Il faut bien savoir que le pouvoir en place ne comprenait absolument pas ce que nous représentions, nous étions inconcevables pour eux. On sortait dans la rue et on gueulait « Fumez des joints, prenez du LSD ! » Avant nous, les seuls mecs qui fumaient de l’herbe étaient blacks ou mexicains. C’était comme dans la chanson de Dylan, « Something is happening but you don’t know what it is, do you Mister Jones ? », les bonnes gens n’en revenaient pas. Pff, aujourd’hui les flics connaissent la musique. Lors d’un G20 il est simplement impossible de bouger le petit doigt, ils te gazent et érigent des barrières dans la minute. À l’époque, je pensais que Marcuse, tout universitaire de gauche qu’il était, racontait des conneries quand il disait que l’establishment allait trouver un moyen de faire consommer tous ces hippies et tous les gauchistes, et pourtant, au final, c’est exactement ce qui s’est produit. En 68, j’aurais pu combattre jusqu’à la mort pour lui prouver qu’il avait tort, parce qu’il faut comprendre que l’on y croyait vraiment… Peu importait que tu te retrouves en prison ou dans la merde, nous étions persuadé que nous serions les vainqueurs. Tu sais, je ne serais jamais devenu activiste si je n’avais pas pris du LSD, simplement parce qu’après cette expérience nous savions que la réalité pouvait être différente, ça nous a permis de passer au-delà des mythes de Dieu, de la démocratie et d’une vie bien rangée. Au départ j’étais un beatnick, j’emmerdais les squares, mais une fois que j’ai tenté l’expérience psychédélique, c’était impossible de ne pas vouloir brancher le reste de l’humanité là-dessus. C’mon, rock’n’roll, dope, fucking in the streets !!! Et c’est à ce moment-là qu’on s’est retrouvé dans la merde. (Rires.)

Non, aucun, ou peut être si, un seul. Quand je suis sorti de taule, on a organisé un grand meeting pour remercier tous les gens qui m’avaient aidés. J’ai insisté pour que la place de concert ne coûte que trois dollars alors que l’on pouvait la mettre à dix dollars. J’aurais pu faire plein de choses avec cette thune pour faire connaître nos idées. Tu sais, je suis persuadé que si ma génération avait eu le Net, elle aurait vraiment pris le pouvoir, parce que l’État aurait été submergé par la masse des jeunes. Il faut bien savoir que le pouvoir en place ne comprenait absolument pas ce que nous représentions, nous étions inconcevables pour eux. On sortait dans la rue et on gueulait « Fumez des joints, prenez du LSD ! » Avant nous, les seuls mecs qui fumaient de l’herbe étaient blacks ou mexicains. C’était comme dans la chanson de Dylan, « Something is happening but you don’t know what it is, do you Mister Jones ? », les bonnes gens n’en revenaient pas. Pff, aujourd’hui les flics connaissent la musique. Lors d’un G20 il est simplement impossible de bouger le petit doigt, ils te gazent et érigent des barrières dans la minute. À l’époque, je pensais que Marcuse, tout universitaire de gauche qu’il était, racontait des conneries quand il disait que l’establishment allait trouver un moyen de faire consommer tous ces hippies et tous les gauchistes, et pourtant, au final, c’est exactement ce qui s’est produit. En 68, j’aurais pu combattre jusqu’à la mort pour lui prouver qu’il avait tort, parce qu’il faut comprendre que l’on y croyait vraiment… Peu importait que tu te retrouves en prison ou dans la merde, nous étions persuadé que nous serions les vainqueurs. Tu sais, je ne serais jamais devenu activiste si je n’avais pas pris du LSD, simplement parce qu’après cette expérience nous savions que la réalité pouvait être différente, ça nous a permis de passer au-delà des mythes de Dieu, de la démocratie et d’une vie bien rangée. Au départ j’étais un beatnick, j’emmerdais les squares, mais une fois que j’ai tenté l’expérience psychédélique, c’était impossible de ne pas vouloir brancher le reste de l’humanité là-dessus. C’mon, rock’n’roll, dope, fucking in the streets !!! Et c’est à ce moment-là qu’on s’est retrouvé dans la merde. (Rires.)

[1] Les Yippies par wiki : http://fr.wikipedia.org/wiki/Youth_International_Party (en très gros, c’est ça, mais bien plus encore). Si ce genre de gaudriole vous intéresse lisez Do It de Jerry Rubin, un pamphlet anti-système qui proposait la révolution par la défonce, la mort de l’argent et la liberté de se foutre à poil dans la rue. Ce bouquin a, en son temps, fait fureur sur les campus américains. En première page, on peut y lire en lettres capitales « READ THIS BOOK STONED ».

[2] Pas étonnant que Mezzrow ait influencé Sinclair, qui partage quelques similitudes biographiques avec ce personnage bien déglingué. Jazzman blanc des années trente, grand défenseur de la musique noire américaine originelle, il est connu pour être un bad boy qui a, entre autres, fait de la taule pour trafic d’herbe. À l’époque, il a notamment demandé à être enfermé dans la section des Noirs, où il a monté un groupe de jazz. Really the Blues est son autobiographie.

[3] Elijah Muhammad était le dirigeant du Black muslim party, qui défendait l’idée que la religion musulmane était la vraie religion des Noirs, et non le christianisme qui leur a été imposé pendant l’esclavage. C’est l’un des pères du mouvement radical musulman aux US. Malcolm X a longtemps été un de ses lieutenants, avant de quitter le parti pour cause de dissensions personnelles et religieuses, et de créer sa propre structure. Le fait que Elijah Muhammad ait trempé dans des affaires de mœurs (il aimait beaucoup ses jeunes secrétaires) a terni son image d’envoyé de Dieu qui prônait un certain ascétisme.

4 commentaires

Sorry les gars on parle bien de Maybellene,de chuck berry il y a eu tromperie sur l’orthographe

Si je n’mabuse, Rubin est passé de l’autre côté bien salement. Sinon, gros kiff, cette itw.

Thanks vernon. Oui oui Rubin est devenu par la suite un bon gros républicain des familles pro reagan et tutti quanti…

musikque is revolution, pas chez vous