Ceux qui ont eu l’occasion de poser un œil sur au numéro de Gonzaï consacré à la Belgique freak n’ont pas manqué de s’arrêter sur le portfolio qui présente le plat pays sous son jour le plus étrange, et où se côtoient sadomasochistes, punk en goguette et coiffeuses mortuaires.

Son auteur, Jimmy Pantera, grand défricheur de l’underground, n’avait jusque-là eu les honneurs que d’un très court papier dans nos pages. Il était donc temps de réparer cette injustice et de laisser place à la parole de ce passionné, qui derrière une érudition aussi haute que son mètre 90, cache en vérité un coeur gros comme une patate. Qu’il considère Bruxelles comme « un couloir d’hôtel bordélique » ou qu’il se qualifie de « bâtard culturel », Jimmy Pantera ne fait qu’une chose : révéler son animalité. Rencontre avec un tigre au pays du Capitaine Haddock.

Elles sont ou tes origines Belges ?

Ma mère était issue de la haute bourgeoisie anversoise, avec hôtel particulier, domestiques et vacances à Saint-Tropez. Mon grand-père Égide, un notaire excentrique qui se baladait en Cadillac argentée, trempa dans une obscure magouille qui lui valut la prison ferme et la ruine de toute sa famille. Mon père provenait du milieu ouvrier très pauvre des usines du bassin industriel Liégeois. Un lumpen prolétariat marinant dans la bêtise, la violence et l’alcool. Pour manger à sa faim, il est entrée à l’armée à l’âge de 16 ans. Il accompagnait les convois militaires à moto, un boulot de casse-cou qu’il exerçait avec son meilleur ami. Il m’a raconté un peu tout ça avant de mourir et c’est la seule vraie conversation que j’ai eue avec lui. J’ai grandi dans des villes de garnison en Allemagne, dans des cités sociales que nous partagions avec des soldats américains et leurs familles. On était alors en pleine guerre froide. La plupart des adultes que je côtoyais étaient des abrutis alcooliques qui buvaient du whisky dès 10 heures du matin. Après la dernière tentative de suicide de ma mère, j’ai été séparé de mes deux sœurs pour échouer dans une institution où les services sociaux de l’armée recueillaient les enfants des familles « à problèmes ». Puis mon père est revenu me rechercher. Très curieux, je lisais absolument tout ce qui me tombait sous la main. Boulimique d’images, j’aimais le papier, tous les papiers. Je piquais à mon père les romans de gare d’espionnage et érotico-nazis dont il était friand. Il faut préciser aussi qu’en Allemagne dès le début des années 70 (contrairement à la Belgique et à la France) il y avait des femmes nues dans quasiment tous les magazines. Je dévorais des encyclopédies, toutes sortes de journaux, des livres d’histoire, des romans de science-fiction et énormément de bandes dessinées. Je passais aussi mon temps à remplir au Bic bleu des dizaines de cahiers de brouillon avec des textes et des dessins fantasmagoriques. Je régurgitais tout ce que j’avais absorbé. J’ai publié mon premier fanzine à 14 ans.

Tu la vois comment la Belgique aujourd’hui ?

Comme un pays fantôme, même s’il subsiste des particularités locales, des spécificités liées à des faits historiques. Il s’agit d’un État fabriqué de toutes pièces, créé en 1830 par les grandes puissances de l’époque qui placèrent sur le trône un roi acheté en soldes. Ce royaume, logé au cœur de l’Europe institutionnelle, est maintenu en vie de façon artificielle par un système politique corrompu, semi-mafieux et vendu aux groupes industriels les plus puissants qui ont officialisé la fraude fiscale à grande échelle. Je vis à Bruxelles, gérée de façon ubuesque par plusieurs niveaux de pouvoirs qui se superposent dans l’inutilité la plus totale. Au fil des années, cette ville s’est transformée en gigantesque couloir d’hôtel bordélique où se frôlent plus de 120 nationalités différentes. Où se situe la Belgique dans ce maelström ? La Flandre, peuplée par les Flamands, forme une des régions les plus prospères d’Europe, à l’opposé de la Wallonie, qui ne s’est jamais relevée de son déclin industriel. Le résultat des dernières élections en mai a révélé un raz-de-marée de l’extrême-droite et de la droite identitaire. Heureusement, elles ne dispose pas de la majorité absolue, mais je pense que cette polarisation engendrera dans le futur une crise politique profonde.

J’ai entendu parler de « grand découvreur de la culture psychotronique » à ton sujet. Ça veut dire quoi ?

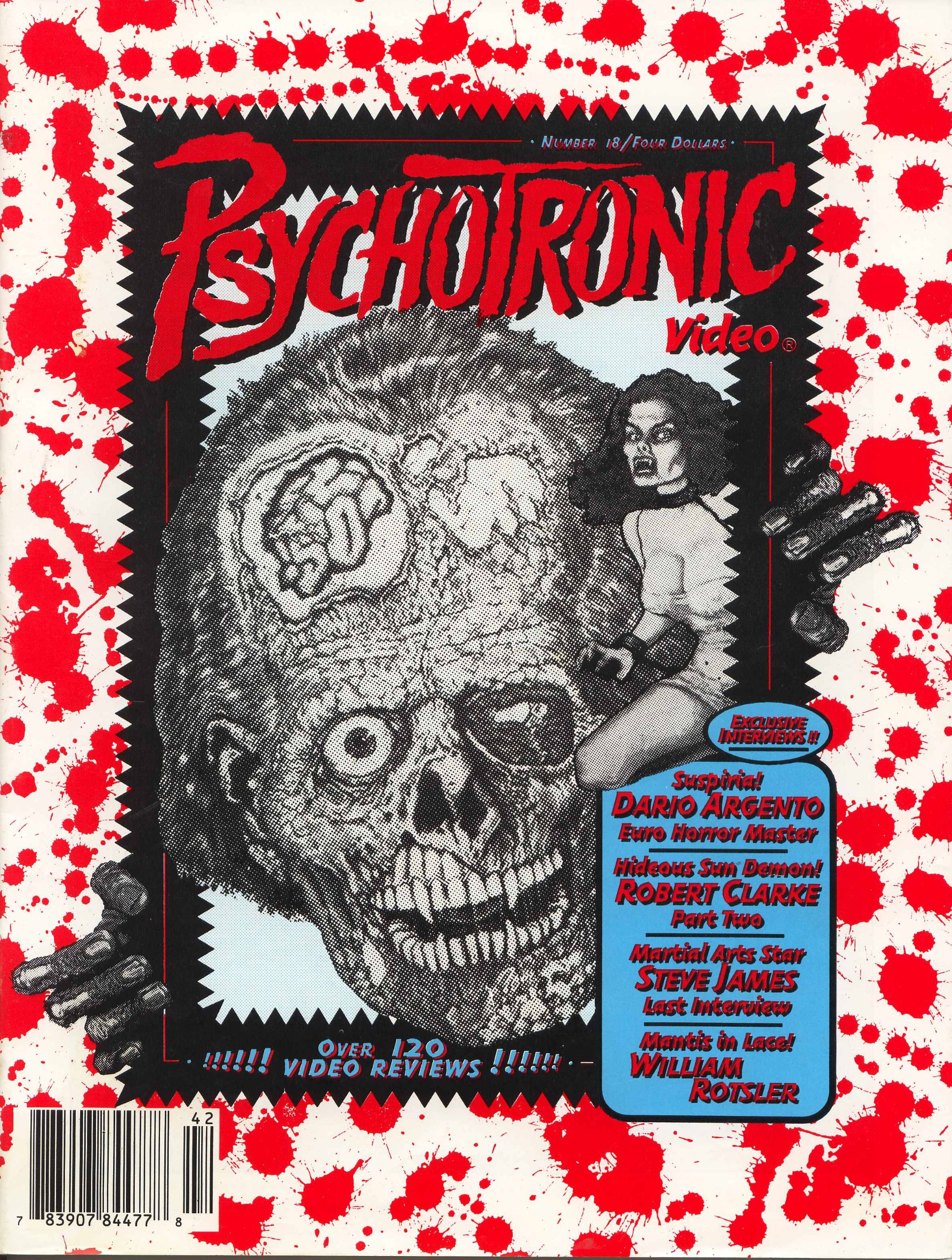

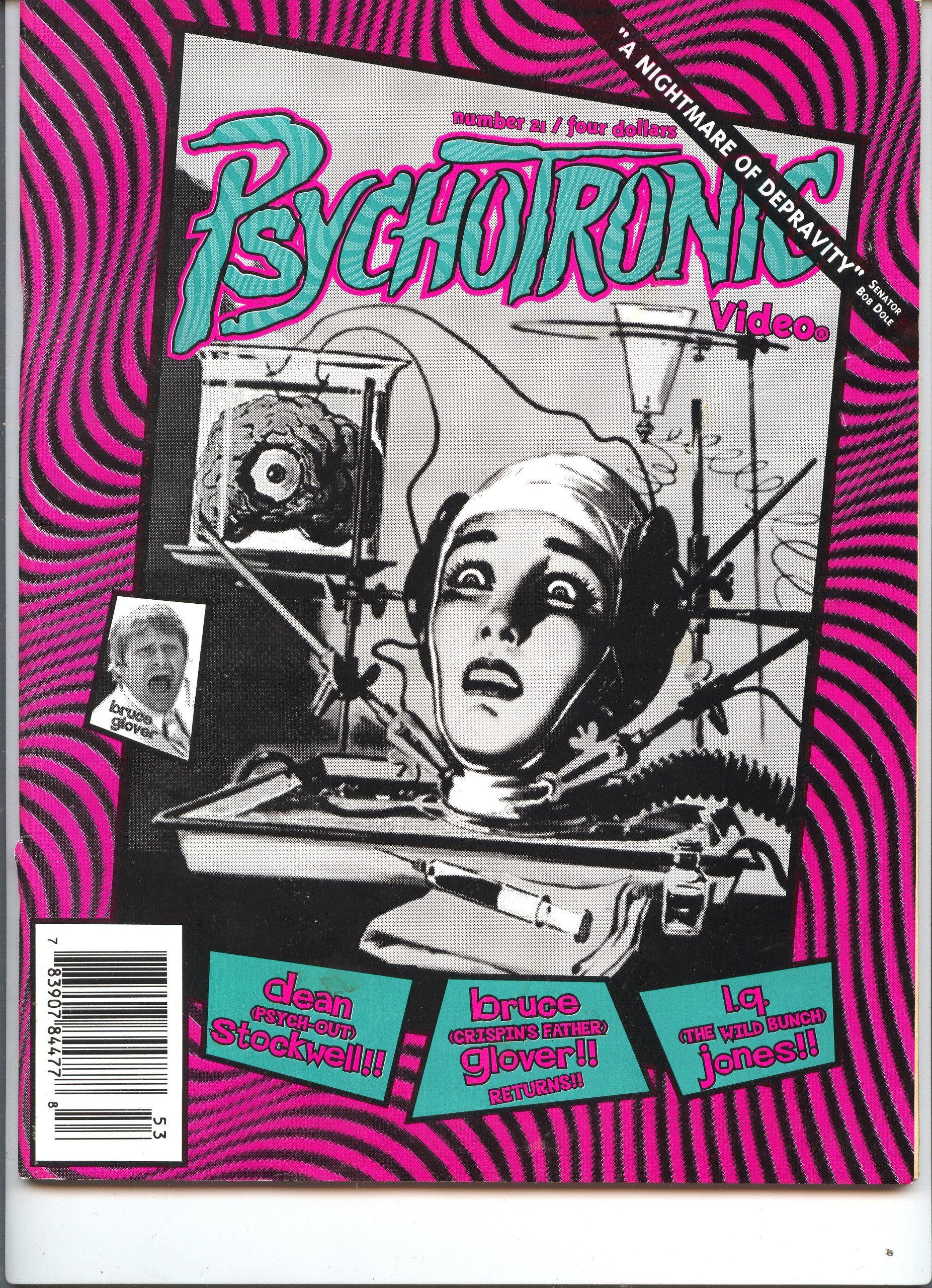

Mes origines « culturelles » se situent dans les scènes du rock underground bruxellois des années 80. Vu la position centrale de la ville, les curieux et les motivés pouvaient accéder à énormément de choses, à condition d’y investir une énergie colossale. Une aristocratie intellectuelle se situait à l’avant-garde de la New wave, là ou d’autres entretenaient des liens étroits avec le vivier culturel new-yorkais. Cette pépinière de talents se concentrait autour de quelques lieux emblématiques : des bars, des disquaires, des salles de concert dont l’Electric Ballroom de l’Ancienne Belgique, en plein centre de Bruxelles à côté de la Bourse, et le mythique Plan K à Molenbeek. La plupart des membres de ce milieu alternatif gardaient les yeux (et les oreilles) rivés en permanence sur les USA, l’Angleterre et surtout Londres, qui donnait le ton en matière de styles et de tendances. Au niveau de la rue c’était une toute autre affaire. Il y régnait un tribalisme farouche, conformément aux règles de stricte obédience édictées par les sous-cultures et cliques urbaines, surtout britanniques. Il faut souligner que les caméras de surveillance n’existaient pas et que la police, beaucoup moins présente que maintenant, n’intervenait pratiquement jamais. A l’instar d’un biotope, ces clans se divisaient entre prédateurs et victimes. Je bougeais beaucoup, d’abord pour assister à des concerts et à des festivals, ensuite pour traîner dans différents endroits magiques à Londres et à Paris. Je ramenais de mes expéditions des fanzines, des livres rares, des cassettes vidéo, des vieux magazines d’horreur ou de science-fiction, des affiches de cinéma. Désargenté, je m’intéressais aux formes de cultures low cost liées au rock garage et à l’univers véhiculé notamment par les Cramps. Je suivais aussi de très près Psychotronic Video, le fanzine de Michael Weldon dont je ne ratais pas un numéro et que j’épluchais durant des heures. Il s’agissait d’une publication érudite liée à la culture grindhouse. C’est cet éditeur qui a utilisé pour la première fois le terme « psychotronique » pour qualifier les films d’action, d’exploitation, de science-fiction ou d’horreur moqués par les instances de la critique « officielle ».

Tu affectionnes l’esprit rétro de beaucoup d’œuvres, que penses-tu de cette mode du retour au vintage ?

Je m’intéresse au passé dans le but de conserver des documents chargés d’histoires. Imprimer un livre, c’est donner des références, créer une permanence, une mémoire. Dans le cas contraire, les histoires s’effacent et tout le monde les oublie. Par contre, je pense que cette mode actuelle du vintage permet surtout à beaucoup de personnes de s’acheter une vie par procuration. Le phénomène des hipsters repose entièrement sur ce processus : ils s’approprient les cultures populaires des « classes dangereuses » qu’ils n’oseraient jamais assumer, et les neutralisent avec leur pouvoir d’achat. C’est ce qui est arrivé au monde du tatouage. Je l’ai constaté à de nombreuses reprises, notamment dans les micro-scènes et les revivals où des quadragénaires bien sous tous rapports se découvrent une passion pour des sous-cultures jadis radicales et s’offrent des collections entières de vinyles sur Discogs en les payant rubis sur l’ongle. Les voilà promus spécialistes, experts, gardiens du temple, alors que dans leur jeunesse ils changeaient de trottoir en apercevant de loin un skinhead bourré.

En 2009 tu as sorti Los Tigres Del Ring, ouvrage entièrement consacré à la Lucha Libre. Comment est née cette passion ?

J’ai découvert la Lucha Libre dans les années 80, toujours dans les pages de Psychotronic Video. Le magazine diffusait les annonces de Something Weird, le label américain qui éditait des films de « mexploitation » avec des lutteurs masqués. Le catch mexicain sublimait mon adoration des justiciers masqués qui provient des récits que je lisais durant mon enfance. Pratiquement personne ne connaissait cette culture en Europe. Les informations s’avéraient rarissimes, tout comme les images que je traquais avec une patience infinie. Au bout du compte, j’ai réalisé que le seul moyen de découvrir vraiment la Lucha Libre consistait à la vivre « en vrai » et à me rendre au Mexique. Mais ça, j’ai encore dû patienter de longues années. Devenu graphiste professionnel dans les années 90, j’ai commencé à gagner correctement ma vie, ce qui me permit de voyager à Mexico à plusieurs reprises et de me constituer rapidement une grosse collection d’objets en tous genres ramassés dans les marchés aux puces et chez certains revendeurs. Notamment auprès de Marco Antonio, un brocanteur de la Zona Rosa. Ray Ban, Levi’s 501 impeccablement ajusté, santiags en peau de serpent : Marco Antonio incarnait le chilango sûr de lui dans toute sa splendeur. A force d’accumuler les trouvailles, j’ai fini par me retrouver avec un véritable petit musée. Puis m’est venue l’idée de réaliser un livre. Ma première maquette existait déjà en 2004, mais j’ai cherché un éditeur durant d’interminables années avant d’y parvenir (Le livre est édité par le Label 619, ndlr). Au fil du temps, je me suis rendu compte que ce livre ouvrait pas mal de portes, pour devenir LA référence visuelle de cette culture transversale, connectée à la magie, à la religion, au cinéma, au roman-photo, à la bande dessinée… Je conserve toujours dans mes cartons une sorte de tome 2, la suite de Los Tigres Del Ring, Fantasmas y Mascaras, avec des dizaines de photos en lomographie prises à la Arena Mexico. J’espère l’éditer un jour.

Peux-tu nous parler de l’expérience Serious Publishing ?

En 2010, j’ai participé à la fondation de cette maison d’édition avec Filo Loco et Christophe Bier. Tous trois passionnés de cultures populaires « en marge », nous partagions une volonté commune : exhumer des trésors oubliés et réaliser des livres très pointus, avec du contenu inédit. A l’ère du « tout-internet gratuit », nous souhaitions revenir vers la dimension physique de l’encre, du papier et du « livre-objet » rare et précieux. Au départ, je remplissais le rôle de directeur artistique mais j’ai aussi assuré le suivi éditorial de certains projets parfois complexes. En quelques années, Serious Publishing s’est hissé au niveau d’une référence, d’une valeur sûre dans l’univers de l’édition indépendante et alternative, avec des ramifications jusqu’au Japon. En 2017, on a pris en charge la réalisation d’un livre en hommage à Sonny Barger, membre des Hells Angels depuis 60 ans. Ce projet représentait pour moi une plongée dans l’univers des motards hors-la-loi, avec la « mise en scène » de centaines de photos de l’âge d’or des sixties californiennes. Une fois les photos soigneusement sélectionnées (parmi une archive de 4.000 clichés), il fallut entreprendre un méticuleux travail de restauration. J’ai pu choisir les meilleurs papiers, sélectionner les meilleurs fournisseurs, réaliser une édition de luxe avec un coffret orné de leur emblème mythique doré à chaud. La venue de Sonny Barger à Paris, lors de la sortie officielle du livre, a donné lieu à une énorme fête avec Mickey Rourke et Béatrice Dalle en guest stars et plus de 2500 Hells Angels venus du monde entier. J’avais devant moi un panorama international de la voyoucratie motorisée : des gangs de Russes vétérans de Tchétchénie aux géants nordiques tatoués jusqu’aux yeux. Quant aux Américains, ils semblaient sortir d’un western de prédateurs urbains filmé par Quentin Tarantino… Une fois ce livre terminé, j’éprouvai le sentiment d’avoir atteint un but, d’être parvenu au bout d’une démarche artistique. J’aurais pu en rester là et m’installer confortablement dans ma petite réputation de graphiste-éditeur spécialiste de l’underground sulfureux. Mais d’autres collaborations, d’autres opportunités, d’autres sollicitations, d’autres moyens techniques aussi, sont arrivées. J’ai par conséquent dû me résoudre à assumer certains choix, et mettre fin à ma participation aux activités éditoriales de la maison.

« Être Belge, ce n’est pas une nationalité mais une fiction ».

En quoi te sens-tu Belge aujourd’hui ?

Avec mon père liégeois et ma mère anversoise, je suis un témoin vivant de ce mariage bancal et improbable. Être Belge, ce n’est pas une nationalité mais une fiction. Je me sens Belge lorsque je voyage à l’étranger. Par défaut. L’image internationale du pays qui repose sur ses aspects culinaires tels que la bière, les cornets de frites et les moules est avant tout une stratégie marketing. Il y a eu longtemps une image d’Épinal du Belge « sympa », un peu benêt avec son accent et ses tics de langage, stéréotype notamment véhiculé par les blagues de Coluche. A mon avis, le Belge est symbolisé par un concept que je qualifierais de « syndrome du chicon ». Tout comme le Belge, discret et peu expansif, qui vit dans des appartements étroits et obscurs comprenant 3 pièces en enfilade, le chicon pousse dans la pénombre et son cœur est protégé par une multitude de couches de feuilles.

Démons nazis, catcheurs, femmes délurées… tu te sens freak ?

Historiquement, le mot freak se rattache aux personnes atteintes de difformités anatomiques, qui gagnaient (parfois très bien) leur vie en s’exhibant dans des kermesses et des fêtes foraines. Aujourd’hui, ce terme est devenu un peu péjoratif. Électron libre, touriste boiteux, bâtard culturel, passager clandestin, je n’ai jamais voulu me ranger derrière une vitrine. Dans une société conservatrice et conformiste, on passe d’office pour un illuminé ou le fou de service. Mes choix de vie découlent d’expériences vécues parfois hors normes. Enfant, je regardais les adultes qui m’entouraient et je me jurais de ne jamais devenir comme eux. Plus jeune, j’entretenais une révolte radicale contre la société qui m’entourait. J’essayais de la canaliser artistiquement, mais je ne trouvais pratiquement aucun débouché. J’ai choisi la voie de l’art et de la (sous) culture pour essayer d’y parvenir, mais en empruntant des chemins sinueux remplis d’ornières. Depuis 2018, je travaille avec CFC-Editions, une structure professionnelle belge avec un niveau d’exigence élevé. Au mois de janvier, j’ai signé un contrat pour un projet très ambitieux qui me tenait à cœur depuis plus de 10 ans : mon livre Cinéma ABC, la nécropole du porno. Il s’agit d’un travail colossal, à la fois visuel et écrit. Je veux y affirmer ma dimension d’auteur et immerger le lecteur dans la réalité d’une salle X bruxelloise entre 1971 et 2013. La parution est prévue en septembre 2020.

Pour rappel, le Gonzaï spécial Belgique underground est toujours disponible en cliquant ici.

4 commentaires

& le hard-rock d’Angola, il y a touché en bon colonisateur ?

FLAMANDS FUCK YA!

La Tige de coton tigre il se la met ou? ou ? ou ?