La première chose qui frappe chez Bernard Szajner, c’est qu’il parle beaucoup. Voilà plus d’une heure que nous sommes attablés dans un café du 18ième arrondissement et qu’il continue d’abreuver mon dictaphone d’anecdotes et de réflexions sur sa propre musique et ces quelques disques parus entre 1979 et 1986, date de sa traversée du désert à deux doigts du reclus gaullien à Colombey-les-deux-Synthés qui le verra passer les deux décennies suivantes dans un relatif anonymat.

Il parle, il parle… Mais comment lui reprocher cette discrétion dans une époque du trop plein ? Remis en selle par le festival Vision Sonic en 2012, le Français qui n’a de Français que le prénom semble avoir du temps à rattraper, des précisions à donner, une histoire à raconter. Et elle est bien chargée. On y croisera en vrac les milices de la Gestapo planant sur une enfance mouvementée, mais aussi Magma, l’ombre de Jean-Michel Jarre [la fameuse harpe-laser qui fera sa popularité alors qu’elle est l’œuvre de Szajner], des résonnances avec la résurrection du Black Devil Disco Club de Bernard Fèvre déterré du placard à plus de 60 ans et des harmonies mutantes issues d’une poignée de disques publiés sur une courte période parmi lesquels « Visions of Dune » (inspiré du célèbre livre de SF), « Some Deaths Take Forever » (un hommage tordu à l’abolition de la peine de mort, publié en 80) ou encore le disque « Siberia » plus froid que Poutine époque guerre froide, doudoune et coldwave. Au total : six disques en 7 ans de carrière, sous différents noms et régimes présidentiels et tout cela pour un résultat mitigé si l’on en juge par sa notoriété 30 ans plus tard. Carrière éclair alors ? Oui, mais de génie.

A priori, le Szajner d’aujourd’hui a tout pour plaire à l’époque actuelle : premièrement, il est vieux (70 ans), ce qui au regard de la nécrophilie généralisée consistant à porter aux nus le premier déambulateur venu suffit à faire de son disque réédité chez In Finé une pierre de Rosette que les fossoyeurs du culte auront du plaisir à dépoussiérer. Mais ça ne suffit pas. Deuxièmement, il est Français. Ce qui permettra aux Diggers pourfendeurs d’injustice de réparer l’amnésie des générations précédentes ; après tout trop occupées avec Patrick Bruel, Calogero et autres tripoteurs de boutons play-back pour repérer chez ce fils d’immigrés juifs polonais le potentiel d’un Brian Eno made in France. Enfin, le disque qui ressort aujourd’hui chez In Finé, « Visions of Dune », n’est pas vraiment une nouveauté, donc autant dire qu’on ne vous demandera pas de faire un effort surhumain en vous demandant de lever le pouce pour un truc nouveau que personne ne connaît. Même si bon, à la réflexion, plus personne ne connaît Bernard Szajner, ce qui revient peu ou prou et finalement au même que de parler de Robert Fripp à votre voisine qui croit que vous lui causez de braderie vintage.

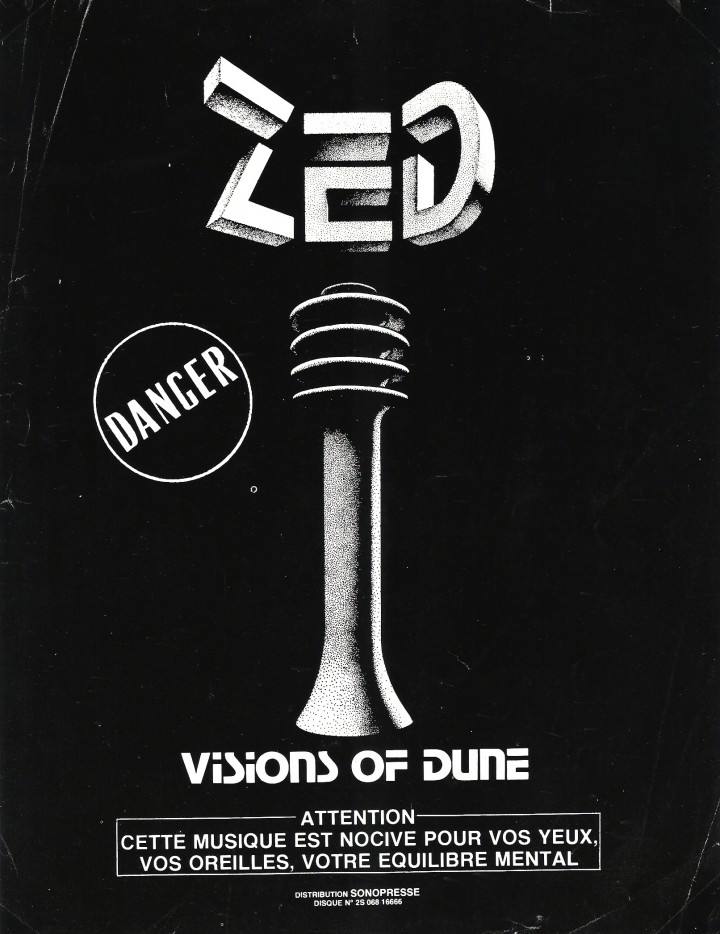

Pourtant et contrairement aux apparences, le « Visions of Dune » qui nous occupe d’ici n’est pas une seconde main. Composé en 1979 par un homme surnommé Zed, d’un Z qui veut dire Zéro compromis, le disque a sans le savoir au moins 40 ans d’avance sur son époque. C’est un disque qu’on dira octogonal, parce qu’il ne rentre dans aucune case. Il est tantôt polaire, nucléaire, foudroyant de noirceur, avec des touches de « Dark side of the moon » pour ses sonorités mécaniques ; en bref et parce qu’on n’est pas là pour vous faire de l’explication de texte, c’est un disque hitchcockien de l’an 2050, année à partir de laquelle vous serez obligé(e) de porter un tuba pour respirer un air vicié comme les morceaux de ce disque irrespirable et pourtant bouffi d’air pur.

Géo Trouvetout du bizarre, Szajner a donc sans le savoir bien calculé son affaire. Après avoir semé derrière lui des petits cailloux en forme de monolithe kubrickien, le voilà qui arrête musique pendant 20 ans pour la raison légitime que « ça sortait pas ». Que ça ne venait plus. Qu’en dépit du fait qu’on ait tous en nous quelque chose de Tennessee, lui n’avait plus rien à donner. Sans dire qu’on soit chez Télérama et qu’il faille parler d’oasis caché derrière la dune pour vous donner l’eau à la bouche, le disque qui ressort aujourd’hui permet de remonter cette pente dissonante qu’est l’œuvre du sculpteur Szajner. « La dissonance c’est le complément du beau » précisera-t-il plus tard. Une tirade parmi tant d’autres qui permet d’appréhender dans les meilleures conditions l’interview qui suit, modeste préambule à l’histoire de cet autodidacte convaincu par les autres qu’il n’était pas musicien, et pourtant capable de me montrer des schémas « griffonnés dans le train le matin même » qui lui servent aujourd’hui, non seulement à imaginer de nouveaux instruments, mais aussi à les construire sans l’aide de personne. Et j’ose même pas vous parler des quatre disques inédits que Szajner a encore sous le coude, dont ce disque de piano composé avec un crayon électronique à l’écran parce qu’il ne connaît pas le solfège (« toutes mes nuits pendant 1 an et demi à rentrer toutes les notes une par une sur l’ordi ») et dont le nom provisoire est « 12 pieces for grand piano and invisible pianist ». Satie n’aurait pas dit mieux.

Le lendemain de notre rendez-vous, Szajner aura rendez-vous non pas avec l’Histoire avec un grand H, mais avec Carl Craig (un fan de longue date de Bernard) à l’IRCAM pour un projet mystérieux dont on ne sait encore rien. « L’avenir est en vente libre » disait l’autre. En voilà au moins un qui n’a pas oublié de le rester.

Bonjour Bernard. Les articles traitant du « cas » Szajner évoquent des bisbilles entre vous et l’industrie du disque, mais qu’en est-il vraiment de ce retour sur le devant de scène, après 20 ans de silence ?

C’est avant tout une histoire de désaffection. J’adore les projets où je peux me donner totalement, or l’époque était un peu molle. A l’époque où j’ai arrêté, je venais de signer avec Island – ce qui n’est pas rien – pour le disque « Brute Reason », mais quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, j’étais pas un vrai « produit » pour eux.

Vous n’étiez plus en phase avec l’époque à ce moment là ?

Non, c’est pas ça. Eux étaient de gros producteurs de musique alors que moi je n’ai pas d’intérêt pour les ventes de disque, ce qui est tendance ou ne l’est pas…

Pourtant vous faites preuve d’une certaine réflexion sur l’objet disque ; vous vous doutiez qu’en allant chez Island vous alliez être exposé… non ?

Ah mais oui mais c’était tentant… Disons qu’il y deux monde : le leur, et le mien. Chris Blackwell [patron légendaire de Island, NDR] je l’ai rencontré dans une boite de nuit à cause de mon manager qui m’avait arrangé un rencard là dedans, et bref après un peu de discute Blackwell se met en tête de me faire sortir un disque. Mais… il n’avait même pas écouté ma musique ! C’était juste une histoire de feeling, ou disons de marketing. Le type a certainement du se dire : « ah ouais, un mec avec une harpe laser, ça va se vendre ». Sauf que moi j’étais incapable de gérer cette pression : je ne sais pas comment ça se vend un disque. N’empêche que les mecs m’organisent un super gros concert à Londres – où je vendais à l’époque plus de 10.000 disques, ce qui était très très bien – et je me retrouve alors dans un théâtre avec, il faut le dire, des conditions exceptionnelles. SAUF QUE revoilà le marketing – qui du reste est mon ennemi préféré avec Mimie Mathy – avec les gens du label qui avaient acheté la moitié des tickets pour me faire mousser ; moralité la moitié de la salle était remplie par des invités d’Island, mais comme ces gens ne payaient pas leurs places, on se doute bien qu’ils venaient là pour être vus, pas pour applaudir…

Venons-en à « Visions of dune ». A l’époque, j’ai cru comprendre que vous en aviez vendu 5000 exemplaires.

Entre 5000 et 10.000, pour être exact. Il faut dire que j’avais une presse assez formidable outre-Manche, et c’est ça qui m’avait vraiment plu à l’époque : ils avaient un mépris total pour la scène rock française, qui pour eux était un truc de ringards ; sauf que moi ils pensaient que je n’étais pas comme tout le monde. Et pourquoi ? Peut-être parce que je ne savais pas ce que c’était la musique, et encore moins ce qui était rock ou pas, je fonctionnais à l’instinct. Par exemple je m’étais fais construire une boite à rythmes avec des tempos vaguement aléatoires qui lui donnait un rythme plus humain. Ca m’a d’ailleurs valu un article dans le Melody Maker, consacré à l’homme qui avait crée la boite à rythmes…

Arythmique !

Voilà. Ils ont adoré ! Bon pour ça pour dire que lorsque les salariés de chez Island ont commencé à me demander de faire mes disques comme ci, comme ça… j’ai fini par craquer.

Et votre rupture avec la musique vient donc de là.

Oui. Ca m’a enlevé une partie de mes illusions. Comme j’ai gardé une âme d’enfant qui aime jouer, et que j’ai l’impression de faire quelque chose d’extra-ordinaire – au sens de pas ordinaire – j’ai senti une espèce de froideur m’envahir, avec l’impression que ma musique ne valait plus rien.

Mais qu’avez-vous donc fait alors ?

Je suis (re)devenu scénographe. Et je dois dire que d’avoir commencé dans le visuel pour continuer dans la musique et de pouvoir enfin faire la jonction entre les deux univers, bon ça m’aura pris 30 ans pour faire la jonction mais quel pied !

« Je reviens constamment sur le même travail pour l’améliorer. »

Pardon mais cette histoire de boucle bouclée, c’est finalement assez logique pour quelqu’un qui a construit sa carrière sur le concept de musique cyclique…

Oui c’est amusant. Pour l’anecdote, voilà un mois j’étais au studio RedBull pour enregistrer un truc que je vais finaliser chez Marc Collin [producteur des disques Nouvelle Vague, entre autres choses]. Voilà qu’un photographe débarque pour me faire prendre la pose ; un super photographe je dois dire, bref il shoote et quelqu’un du label finit par me les envoyer, sans me prévenir qu’il ne faut pas les retoucher. Je les trouve bien, mais ne peux m’empêcher de voir les défauts, les trucs qui dépassent, etc. Et je commence à bidouiller le tout sous Photoshop..

Ah mais attention, c’est du marketing ça, ah ah !

Ah ah ! Moi j’appelle ça un manque de préparation de ma part pour être comme il faut dans la photo. Bref. Dans la série, je tombe sur une photo assez curieuse où l’on devine ma tête, où je commence à gommer un compteur électrique à l’arrière, puis je me mets à rajouter une sphère que je fais flotter au dessus de ma tête… Bref je m’amuse et je supprime les défauts. Mais pourquoi j’ai fait ça, inconsciemment ? Je m’en suis rappelé après : il existe une photo de moi dans les années 80 en noir et blanc, où je fais flotter un carré noir au dessus de ma main ! Sacrée coïncidence donc, presque freudienne. Ca fonctionne toujours comme ça chez moi : je reviens constamment sur le même travail pour l’améliorer.

Brian Eno dit que la répétition est une forme de changement…

Ou Beethoven qui reprenait souvent les mêmes phrases… C’est un processus connu dans plusieurs Arts, on reprend les mêmes idées pour les polir, les travailler jusqu’à la perfection.

Revenons à « Visions of Dune » [sans dire que je veuille à tout prix jouer le jeu de la promo, avouons que j’aurais ici les plus grandes difficultés à causer de ce que pourquoi je suis là]. La présence de Klaus Blasquiz [chanteur du groupe Blues Convention avec Pinhas puis premier chanteur de Magma}, on la doit à vos années de collaboration avec Magma à l’époque où vous officiez en tant que technicien lumière ?

Oui. On était devenus copains. Et j’avoue que sur le morceau où il joue sur « Visions of Dune » [Ibad], je lui fais jouer un truc un peu à la manière de Magma. L’influence était trop forte, trop puissante, pour que je puisse y résister.

Visuellement, c’est un disque dont l’esthétique évoque Philippe Druillet, notamment. Au moment de l’écriture du disque, souhaitiez-vous composer une musique qui vienne du futur, une mélodie de science-fiction ou un truc qui n’existe pas ?

Non. C’est la musique telle que moi je l’entends, c’est un truc résolument présent, au moins en moi. « Visions of Dune » a été composé à un moment où le livre [Dune] m’habitait littéralement. Le film – très mauvais au demeurant – n’était pas encore sorti et moi j’avais des visions de ce livre, que j’ai pensé en son pour traduire mon émotion et retrouver ce que le livre m’évoquait, sans aucune notion de passéisme ou de futurisme.

Pourtant deux des morceaux présents sur cette réédition ont été interdits à l’époque de la première sortie par votre label qui les jugeaient « trop futuristes ».

Oui, bon… je peux pas jurer qu’ils aient dit « futuristes ». Mais c’était l’idée. Ces deux morceaux refusés, je les ai finalement retrouvé par hasard dans des cartons

Est-ce que le disque est arrivé aux oreilles de Jodorowski ?

Je crois pas. Mais ça aurait pu, car à la même époque c’est Moebius qui a réalisé mon affiche d’un concert au Forum des Halles.

« Autant dire la vérité parce que je m’en fous : je n’écoute pas de musique ! «

Les médias disent souvent de vous – c’est un raccourci facile – que vous êtes le Brian Eno français. Ca vous inspire ou on passe à la question suivante ?

Je ne sais pas… Evidemment flatté, parce que c’est un musicien qui a apporté une contribution non négligeable à la musique, notamment avec son disque « My life in the bush of ghosts » [écrit avec David Byrne en 1981, NDR].

La deuxième partie de cette même question, c’était de savoir si des musiciens français de cette époque trouvaient grâce à vos yeux. Je pense à des musiciens comme Heldon, Richard Pinhas ou même Pole.

Pole ça me dit quelque chose, Richard je le connaissais bien sûr… mais non je ne les écoutais pas. Avec Richard on ne s’est pas très bien entendu ; lui venait d’un milieu plutôt bourgeois, mes parents étaient prolétaires… au delà de ça, ça étonne toujours les gens mais autant dire la vérité parce que je m’en fous : je n’écoute pas de musique. Pas de chaine hi-fi chez moi, pas de vinyles, RIEN.

Volonté de garder l’oreille vierge pour éviter la copie ?

Non, même pas capable de copier qui que ce soit ! Chez moi la musique est hyper intuitive, elle fonctionne au sentiment, à la sensation et à l’intellect ; il faut que ça raconte quelque chose.

Votre troisième album « Some Deaths Take Forever » (1980) consacré à l’abolition de la peine de mort, était-ce en réaction aux deux derniers condamnés exécutés en 1977 ?

Déjà faut préciser qu’entre « Visions of Dune » et Some Deaths Take Forever » il y a un disque expérimental, à savoir « Visions of Dune » joué à l’envers à demie-vitesse parce que ça me faisait marrer ! [Szajner, ce fou furieux, NDR] Bon bref « Some Deaths Take Forever » c’est venu d’une invitation d’Amnesty International à composer une musique pour accompagner un film de propagande ; et ils ont tellement aimé mon travail qu’ils m’ont proposé de composer un disque complet. Comme je refuse d’aider une femme à porter son landau dans le métro parce que qui sait, son fils c’est peut-être le prochain Hitler, cette idée que des gens s’arrogent le droit de décider qu’un autre homme puisse mourir m’est insupportable ; c’était un beau sujet d’étude où l’on trouve d’ailleurs des samples de radio, de manière à retranscrire l’idée du monde que pouvait avoir celui qui est enfermé entre quatre murs.

A cette époque, au début des années 80, êtes-vous dans une attitude d’uneasy listening pour combattre la musique dite facile ?

Ca c’est vrai, et y’a deux raisons à cela. La première est vraie : je ne savais pas jouer comme les musiciens qui passaient à la radio ! Et la deuxième, plus vaniteuse. Et puis chez moi, il y a cette tendance à faire de la non-chanson, parce qu’il y a rarement du chant dans ma musique. Je suis adepte de ce que Gainsbourg appelait le « sprechgesang », autrement dit le chanté-parlé [ou talkover, en Anglais]. Lui disait, à juste titre : « Il y a des choses dans la vie qui sont trop belles pour être chantées ». C’est vrai que bon, autant j’aime rire, autant ce que je raconte est souvent proche du coté obscur…

L’esthétique déployée sur vos pochettes de disque sont plutôt du genre glaçantes, je vous le concède.

Il suffit de lire ma bio telle qu’elle est enfin révélée par In Finé pour mieux comprendre : je suis né dans une cave pendant la deuxième guerre mondiale.

Ce n’est donc pas un mythe ? Je vous demande cela car les versions diffèrent, on dit aussi que vous auriez passé les premiers mois de votre existence caché dans une cave.

J’y suis né, aussi.

Cela explique inconsciemment beaucoup de choses, y compris votre musique – pardon – souterraine.

Bien sûr. On n’est toujours que le résultat d’une rencontre entre sa propre vie et celle des autres. Du peu que m’ont raconté mes parents, je me suis fait des images… des trucs effroyables. Pendant la guerre, mes parents se cachaient dans cette cave pour échapper aux patrouilles Allemandes, Et dans cette cave, pas question d’allumer la lampe à la nuit tombée, parce que les soldats auraient pu voir la lumière à travers un soupirail… donc noir total. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi au bout de quelques dizaines de minutes dans le noir je me mettais à hurler…

Vous aviez simplement peur du noir.

Non. C’était pire que ça. A chaque fois qu’ils me prenaient dans leurs bras je me calmais, ils me reposaient dans mon lit et je recommençais à hurler. Au bout de quelques jours, à force de ne pas comprendre, mes parents ont finit par oser allumer la lampe en pleine nuit : j’étais couvert de punaises. Evidemment que ça marque ce genre d’histoires. Connaissant tout ça, évidemment que je ne peux rien faire de « joli ». Je peux faire du beau, du laid, de l’hideux, mais le joli, c’est impossible.